1. Понятие мирового хозяйства. Характерные черты мировой хозяйственной системы

| Вид материала | Вопросы для экзамена |

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 767.66kb.

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 1627.62kb.

- Вопросы к экзамену по курсу «Экономика зарубежных стран», 27.45kb.

- Понятие мирового хозяйства и мировой хозяйственной системы, 418.34kb.

- Экономические основы и тенденции развития мирового хозяйства глава 30. Интеграционные, 504.13kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины "Мировая экономика" специальностей 060800 «Экономика, 209.22kb.

- Тема общая характеристика мирового хозяйства, 123.74kb.

- Перечень вопросов к зачёту по дисциплине, 29.58kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины «мировая экономика и международные экономические, 82.06kb.

- География мирового хозяйства, 142.78kb.

Внешнеэкономическим связям принадлежит исключительно важная роль в обеспечении ее хозяйственного развития. Отношение внешнеторгового оборота к ВВП страны составило 54%, экспортная. квота — 24% и импортная квота — 30%, это несколько ниже уровня наименее развитых и всех периферийных стран.

Развитие внешней торговли. Доля страны в мировом объеме торговли незначительна. Структура ее экспорта типична для наименее развитой страны. В последние два десятилетия во внешней торговле проявлялась регрессивная тенденция. В 1990 — 2000 гг. среднегодовые темпы роста товарного экспорта составили — 4,2%. Снижение темпов роста товарного экспорта во многом было обусловлено проявлением тенденции к снижению материалоемкости ВВП в развитых государствах, переходом промышленности этих стран на ресурсосберегающую технологию и использование синтетических заменителей.

Доля минерального сырья в экспорте ДРК превышает 60%. С учетом же вывоза сельскохозяйственного, лесного сырья и нефти экспорт страны примерно на 90% носит сырьевой характер (при среднем 'мировом показателе в 22%). Удельный вес в стоимости экспорта продукции обрабатывающей промышленности составляет порядка 10%.

В структуре импорта ДРК важнейшими статьями являются: машины и оборудование главным образом для горно-добывающей промышленности и транспортного назначения (31 — 35%), прочая продукция обрабатывающей промышленности, в первую очередь потребительские товары, строительные материалы и химическая продукция (36 — 37%), а также все в возрастающих объемах продовольствие (в 1990-е годы — до 23%). Порядка 3% импорта приходится на топливные товары и 4 — 6% — на различные виды сырьевых товаров.

Основными торговыми партнерами ДРК традиционно выступают развитые государства, прежде всего Бельгия и другие страны— члены ЕС, а также США. На ЕС приходится большая часть экспорта страны. Демократическая Республика Конго также развивает отношения на региональной основе. Она является участницей трех региональных объединений — Экономического сообщества стран Великих Озер, Экономического сообщества центральноафриканских государств и Сообщества развития юга Африки. Однако удельный вес внутриафриканской торговли во внешней торговле ДРК в связи с его сырьевой направленностью незначителен. Основными торговыми партнерами в регионе являются ЮАР и Кения.

Активно развиваются торговые отношения с КНР.

Экономический рост ДРК во все возрастающей степени зависит от предоставления ей безвозмездной международной помощи. Такая помощь предоставляется как на двусторонней основе государствами — членами Комитета содействия развитию ОЭСР, так и международными организациями, и прежде всего Детским фондом ООН и ПРООН, В 1990-е годы совокупная международная помощь ДРК находилась на уровне 3,2% ее ВНД. За счет нее покрывалось примерно 19% расходов центрального правительства страны.

43. Экономическое развитие России. Место страны в мировой экономике.

Российская Федерация (РФ) является крупнейшим по территории государством мира — 12,7% мировой суши, на которой проживает 2,2% мирового населения. Она производит 1,4 — 2,5% ВМП (2004 г.), по уровню экономического развития входит в группу стран с доходами ниже среднего уровня. РФ образовалась в 1991 г. в результате развала Советского Союза (России). Современная хозяйственная система сложилась в результате слома государственного строя, разрушения единого экономического пространства и хозяйственного механизма.

В составе СССР РФ обладала крупнейшим научным и промышленным потенциалом. В наследство ей достались высокоразвитые авиакосмическая промышленность, энергомашиностроение, судостроение, металлургия, базовая химия, атомная энергетика, морской флот, одни из крупнейших в мире научно-техническая и разработанная ресурсная базы. По оценкам, на долю РФ приходится до 1/5 части мировых минеральных ресурсов. На ее территории расположено 33% мировых запасов природного газа, крупнейшие запасы каменного угля, железа и никеля, олова и свинца, золота, алмазов, нефти (8%).

Особенности экономического развития

В 1990-е годы страна переживала социально-экономический кризис. Основной тенденцией экономического развития РФ являлось сокращение производства и производственного потенциала. ВВП сократился в 1,4 раза, составив 62,5% от уровня 1991 г. Наиболее крупное сокращение производства произошло в обрабатывающей промышленности — в 2 раза. Постоянно сокращалось сельскохозяйственное производство, уменьшились его товарность и производственные возможности.

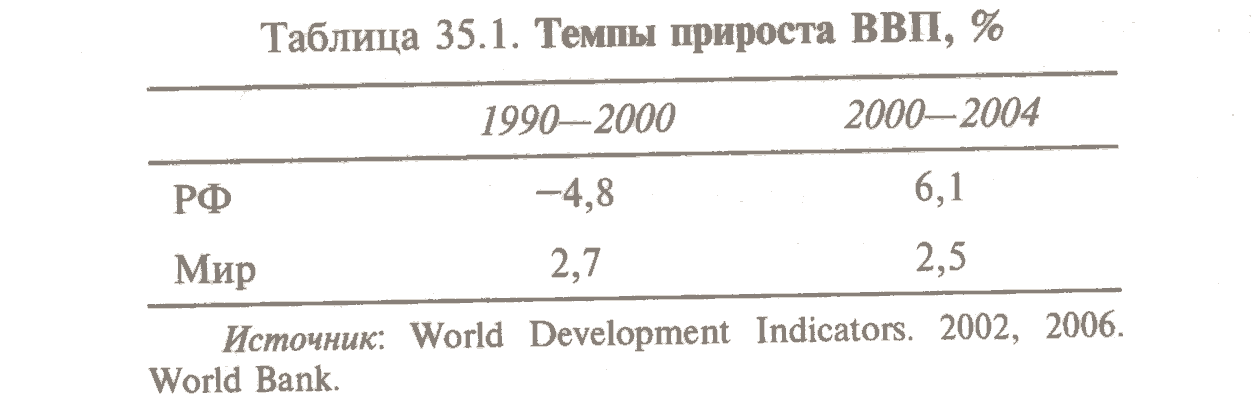

В 2000-е годы происходило оживление производственной деятельности. Среднегодовой темп прироста В ВП превысил 6% (табл. 35.1). Оживление было обеспечено главным образом за счет топливной, цветной металлургии, пищевой промышленности и производства стройматериалов.

Относительно высокие темпы роста в первой половине текущего десятилетия привели к повышению объемов производства. В 2005 г. производство ВВП достигло 89% от уровня 1990 г., производство промышленной продукции — 73%.

Факторы производства

Падение производства в 1990-е годы парализовало спрос, и особенно производственный спрос. Объем валовых капиталовложений за 1990 — 1998 гг. сократился в 4 раза. В 2005 г. их величина составляла 40% от уровня 1990 г.

Восстановительный рост производства способствовал оживлению инвестиционной активности компаний. Доля капиталовложений поднялась до 20 — 21% ВВП, что ниже общемирового уровня и уровня стран с доходом на душу населения ниже среднего. В структуре капиталовложений доля машин и оборудования составляет 34% (1990 г. — 38%). Большая часть капиталовложений направлялась на развитие трех отраслей — топливной, черной и цветной металлургии. Низкий уровень валового и производственного накопления (14 — 15% ВВП) сдерживает развитие российского хозяйства. Относительно низкий уровень капиталовложений соседствует с высокой нормой сбережений, которая в 2000-е годы поднялась до 29— 37%, и очень высокой нормой прибыли, которая составляла 55% в 1990 — 2002 гг.

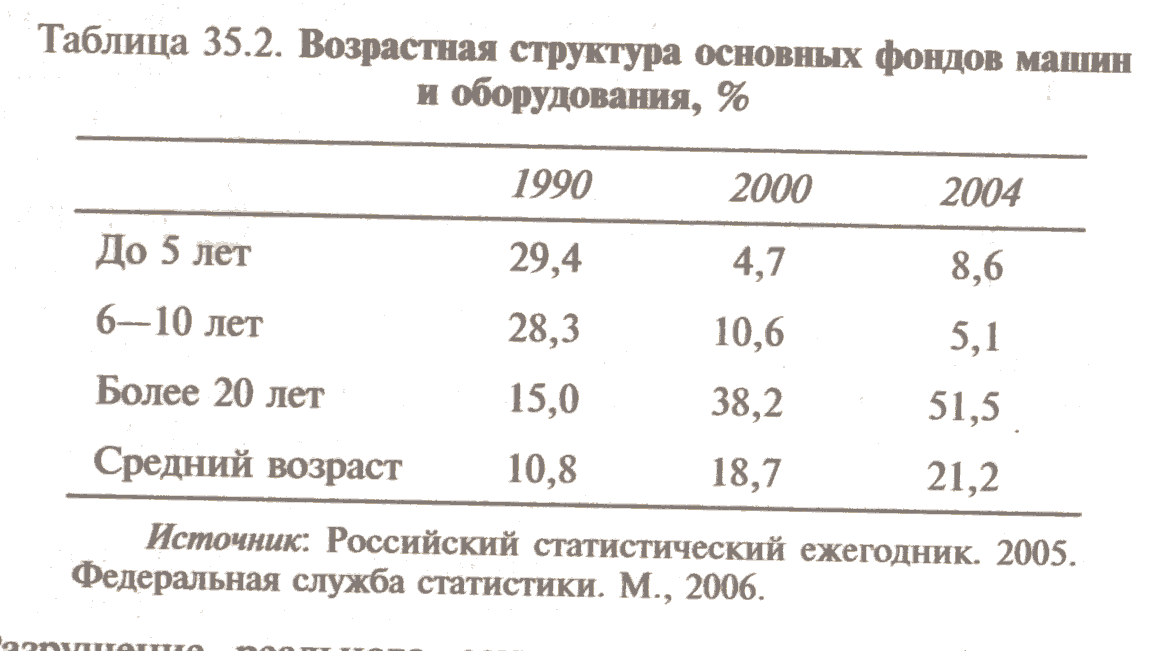

Увеличение капиталовложений в 2000-е годы оказалось недостаточным для существенных изменений в характере воспроизводства основного капитала при сложившейся его возрастной структуре. Коэффициент обновления основных фондов в три с лишним раза ниже уровня 1990 г. В отдельные годы обновление основных фондов отставало от их выбытия. Степень износа основных фондов составила 50%, в том числе машин и оборудования — 61%.

Старение производственного аппарата вызывает деградацию технического уровня производства, что проявлялось в падении доли оборудования молодых возрастов. Средний возраст оборудования возрос с 11 до 21 года (табл. 35.2). Хотя на перестройку и переоборудование предприятий использовалось более половины производственных капиталовложений, существенных сдвигов в этом направлении не произошло из-за малого объема вложений.

Разрушение реального сектора экономики особенно отрицательно отразилось на эффективности производства. Фондоотдача уменьшилась по национальному хозяйству в целом и по промышленности. Возросла энергоемкость хозяйства. Она в 2,3 раза выше, чем в странах с уровнем развития ниже среднего.

В условиях восстановительного роста 2000 — 2004 гг. наблюдалось постепенное усиление влияние факторов внутреннего спроса на динамику ВВП. Повышение производственного спроса привело к снижению доли домашних хозяйств, хотя они остаются основным элементом внутреннего спроса. Потребление домашних хозяйств сократилось до 50% (65% в 1999 г. и 49% в 1990 г.). Основу потребления составляют продукты питания (45%, в том числе хлеб — 6% потребительских расходов), потребление качественных продуктов питания сократилось. Почти у половины населения потребление животного белка, витаминов упало ниже минимального уровня. Подобная картина сложилась по энергетической ценности продуктов питания. По уровню потребления основных продуктов на душу населения РФ находится на 45-м месте в мире против 6 — 7-го места в 1990 г.

Негативные сдвиги в личном потреблении — результат снижения доходов основной массы населения. Реальные доходу в 2004 г. составили 66% от уровня 1990 г. Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного уровня, составляла 18%, разрыв между доходами 10% самых богатых групп населения и 10% самых бедных групп населения — 15 раз. Раскол общества на узкий круг богатых и oгромной массы бедных создал две противоположные по своим социальным целям группы населения. Данный разрыв сдерживает развитие хозяйства.

Положение страны в мировом хозяйстве во многом зависит от качества и количества трудовых ресурсов, основу которых составляет население. С 1992 г. в РФ происходит абсолютное снижение численности населения — ежегодно на 200 — 700 тыс. человек, при этом опережающими темпами уменьшалось трудоспособное население. Сокращение происходило за счет естественной убыли, несмотря на значительную иммиграцию из бывших союзных республик. Растет число нетрудоспособных возрастов, сократилась средняя ожидаемая продолжительность жизни (65,3 лет в 2004 г. против 70 лет в 1986 — 1988 гг.).

Меняется уровень образования рабочей силы. В два раза увеличилось число студентов высших учебных заведений. 16% трудоспособного населения имеет высшее образование. Одновременно образовалось большое число детей, не посещающих школу. Примерно 1% рабочей силы не имеет начального образования. В результате растет двойственность рынка рабочей силы — увеличивается число высококвалифицированных и неквалифицированных работников.

Изменения в воспроизводстве, сокращение производства привели к падению спроса на научно-технические разработки, к абсолютному и относительному уменьшению их финансирования. Доля финансирования НИОКР из всех источников составляет 1,3% ВВП (2,2% в 1990 г.). Иностранные источники обеспечивают 12% расходов. По объему НИОКР в долларовом выражении (2002 г.) РФ находится на 13-м месте вслед за Бразилией и опережает Мексику— 0,6% мировых расходов. Эффективность исследовательских и научных разработок невысока. Менее 5% зарегистрированных изобретений становятся объектом коммерческих сделок. Нововведенческая активность компаний не превышает 10%.

Условия производства Экономическое развитие РФ в 2000-е годы сопровождалось укреплением государственных финансов. Государственный бюджет сводится с положительным сальдо, которое составляет 0,3 — 7% ВВП. Вместе с тем сохраняется достаточно высокий уровень инфляции. В среднем за 2000 — 2005 гг. он составлял 17%, что превышало уровень развивающихся стран в 2,8 раза.

В 2000-е годы укрепилось валютное положение страны. Этому способствовало резкое повышение цен на минеральное сырье на международных рынках. Резко возросли валютные резервы, объем которых достаточен для оплаты импорта. Значительно сокращен государственный долг.

Структура хозяйства. Под влиянием сокращения производства и сдвигов в спросе произошли важные изменения в структуре хозяйства. Доля материального производства сократилась с 65 до 39%, а сфера услуг увеличилась. Внешне это соответствовало тенденциям мирового развития, но по экономическому содержанию сфера услуг не всегда соответствовала своему целевому назначению. Большое место в ней занял, как и в других странах, финансовый сектор, который в отличие от многих стран имел ростовщический, спекулятивный характер и оказывал негативное влияние на экономическое развитие страны.

Радикально изменилось положение сельского хозяйства и рыболовства. Их доля упала с 16 до 5% ВВП, но в них занято 13% населения страны. В производстве сельскохозяйственной продукции резко возросла роль натурального сектора. На домашних участках сельских жителей, огородах горожан производится 58% сельскохозяйственной продукции. По количеству условно-отработанных часов сельскохозяйственное производство с учетом домашних хозяйств превосходит промышленность. В структуре производства преобладает продукция растениеводства, на гектар обрабатываемых земель вносится 20 кг минеральных удобрений (в странах Тропической Африки — 13 кг.).

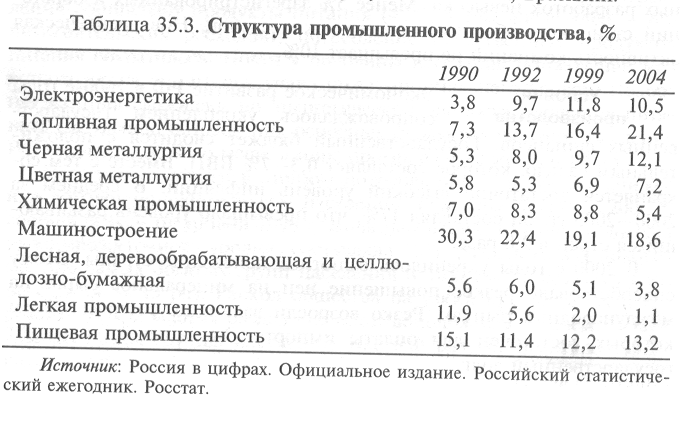

Серьезные изменения произошли в структуре промышленного производства. В ней возросла доля электроэнергетики, добычи топлива, черной и цветной металлургии и резко сократилась доля машиностроения и легкой промышленности (табл. 35.3). По относительным показателям машиностроение РФ уступает Мексике, Бразилии.

На изменение структуры промышленного производства повлияли существенные сдвиги в спросе. Отрасли, которые в основном удовлетворяли внутренний спрос, резко снизили свое производство (машиностроение, легкая промышленность, строительные материалы). Сырьевые отрасли и отрасли первичной обработки, спрос на которые в условиях рухнувшего внутреннего рынка определялся развитыми странами, могли поддерживать свое существование. Резко сократилось производство в наукоемких отраслях и смежном с ними оборонном промышленном комплексе. Ряд производств почти полностью прекратил свое существование. По оценкам, пороговое значение доли наукоемкой продукции не должно быть ниже 6% обрабатывающей промышленности. Фактически эта доля не превышает 2 — 2,5%.

Загрузка производственных мощностей в промышленности составляет 66%, т.е. в промышленности сохраняется большой «навес» избыточных мощностей по отношению к спросу. По производству промышленной продукции на душу населения РФ находится на 57-м месте в мире, уступая в 1,7 раза среднемировому уровню.

Показатели динамики и структуры промышленного производства показывают устойчивую тенденций к разрушению сложившихся в предыдущие десятилетия пропорций. Резко разновеликие сокращения производства привели к дисбалансу в структуре производства: сырьевые отрасли — обрабатывающая промышленность — конечные продукты потребления, что ослабило единое производственное пространство страны.

Проблемы экономического роста. В 1990 — 2000-е годы обострились региональные проблемы. Расширился состав кризисных и отсталых в экономическом отношении районов, возросли региональные различия в уровне развития. Воспроизводственные диспропорции, сопровождаемые региональными разрывами, соседствуют с усилением хозяйственного обособления отдельных районов. В результате ряд приграничных районов включился в зарубежную экономику в большей степени, чем во внутренний рынок.

Позиции РФ в мировом хозяйстве Отрицательные тенденции экономического развития в 1990-е годы изменили положение РФ в мировом хозяйстве. Ее доля в мировом производстве сократилась с 6% в 1990 г. до 2,5% в 2004 г. (по ППС) и до 1,4% при подсчете по текущему валютному курсу (2000 г. — 2,6 и 0,8% ВМП). Подушевой ВНД по текущему валютному курсу составляет 54% от аналогичного мирового показателя. По объему ВВП нынешняя Россия сопоставима с Бразилией, Нидерландами, Австралией — 13-е место в мире.

В мировом хозяйстве страна известна как крупный производитель минерального сырья. РФ обеспечивает 28% мировой добычи природного газа, 14% — каменного угля, 11% — нефти. Она является крупным производителем алмазов (1/5 мировой добычи), алюминия, платины, электроэнергии, черных металлов, деловой древесины, зерна, минеральных удобрений, но незначительным производителем машин и оборудования. Все машиностроение РФ по объему продаж уступает южнокорейской компании «Эл Джи электроникс». На долю РФ приходится 0,3% мирового объема наукоемкой продукции.

По уровню конкурентоспособности, по оценке Мирового форума, РФ занимает 70-е место в мире рядом с Индонезией и Алжиром.

44.0собенности социально-экономической структуры КНР.

94 г. - 3,4% ВВП мира по текущему валютному курсу, 8,4% - по покупательной способности валют (2 место в мире). По темпам прироста производства в 94-м г. - 2 место после США, ВВП на душу населения - 270 долларов (100 место в мире). С 80 по 94 гг. ВВП вырос в 4 раза, объем внешней торговли в 10 раз, среднегодовые темпы роста ВВП составили 13% (1 место в мире). 12 место по объему экспорта. По абсолютному размеру 26 видов продукции Китай входит в 10 наиболее крупных производителей мира. Развивается электронная, аэрокосмическая, автомобильная промышленность и энергетика. 5 место в мире по размеру нефтедобычи, 1 - по добыче угля, 2 - по объему производства текстильной промышленности, 1 - по выращиванию риса и хлопка. За годы реформ (открытая экономика и внешнеэкономическая политика) товарооборот увеличился с 20 до 236 млрд. долларов. 14 место в мире по объему экспорта и 16 - по объему импорта. Доля в мировой торговле увеличилось в 3 раза с 78 по 92 гг., но составляет всего 2% мировой. Это вызвано низким качеством, неконкурентноспособностью. 54% внешнеторгового оборота - с промышленно развитыми странами, основные торговые партнеры: Япония, США, Гонконг (45% всего внешнеторгового оборота). Импорт: 70% - техника и технологии, машины и оборудование, высокотехничная продукция, самолеты и ЭВМ, 20% - сырье и полуфабрикаты. Экспорт: товары народного потребления 50%, промышленная продукция, электроника. 1 место в мире по экспорту хлопчатобумажных тканей и шелка. Доля сырья и полуфабрикатов составляет около 30%. От экспорта зависят отрасли текстильной промышленности: хлопчатобумажная - 52% на экспорт, шелковая - 65%, легкая - 45%. Химическая промышленность работает в основном на внутренний рынок.

Объем иностранных инвестиций за 79-94 гг. превысил 120 млрд. долларов, что составляет 10% всех капиталовложений в КНР. Коэффициент долговой ответственности (отношение внешнего долга к ВВП) не более 13% при опасной границе в 20%. Коэффициент задолженности (отношение внешнего долга к годовому экспорту) не превышает 80% при опасной отметке 100%. Основными инвесторами являются Гонконг, США, Япония.

Экономика КНР полуоткрытая или Экспортноориентированная, но не открытая. Доля экспорта в ВВП - 20%, доля импорта - 9%. В области движения НИОКР КНР выступает как чистый импортер. КНР является также чистым импортером капитала, как ссудного, так и прямых инвестиций. Внешний долг около 100 млрд. долларов. Китай занимает 2 место в мире после США как объект приложения иностранного капитала. В инвестициях в развивающиеся страны на Китай приходится 30%. В 95-м г. было инвестировано 100 млрд. долларов.

45. Особенности развития Южной Кореи в 1990-2000-е годы

В 61-м г. - первый пятилетний план, который поставил задачи: увеличить доходы крестьян путем повышения продуктивности с/х и выровнять структурный дисбаланс нац. экономики, обеспечить страну источниками энергии, развивать ключевые отрасли промышленности и инфраструктуру, максимально использовать различные ресурсы, повысить занятость, улучшить состояние платежного баланса за счет расширения экспорта. В результате вывоз промышленных товаров увеличился в 27 раз. Южная Корея стала полностью покрывать свои потребности в цементе, азотных удобрениях. В последние годы акцент делался на создание тяжелой и химической промышленности. В 70-е гг. поставили вопрос о переводе промышленности на экспортоориентированное производстве, началось создание экспортно-промышленных комплексов, продукцию которых нужно было направлять внешние рынки. Южная Корея встала на путь развития Японии, но Япония экспортировала излишки продукции, Южная Корея - где покупательная способность была низкой - стала вывозить продукцию, которая могла быть использована во внутреннем потреблении.

4-ая пятилетка: базируясь на технологической модернизации промышленности, заложить основы для выпуска отечественной вычислительной техники, подвести фундамент для собственных НИОКР.

Экспортная модель - чтобы расплатиться по долговым обязательствам Южной Кореи нужно было ограничить финансовые средства. Экспортная модель позволили увеличить обхаем вывоза с 33 млн. долларов до 18 млрд. (60-80 гг.) . Свыше 90% экспорта - промышленные товары. Создание отраслей промышленности, которых никогда не было: черная и цветная металлургия, судостроение автомобилестроение, электроника и нефтехимия - их продукция важна для экспорта. Модель стимулировала подготовку рабочей силы, сокращение безработицы.

66-й г. - закон о привлечении иностранного капитала. Основной интерес к прямым иностранным инвестициям при долевом участии местного капитала, что помогало осваивать новые технологии. За 15 лет сумма капиталовложений достигла 6,5% совокупного объема заемных средств. Иностранный капитал присутствует в отраслях, ориентированных на экспорт: судостроение, черная и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая, машиностроение, электронная промышленность. Для иностранных инвесторов льготы: освобождение от налога на доходы с капитала, налога на товарооборот, уменьшение минимальной суммы иностранных инвестиций до 500 тыс. долларов на один объект. Этот курс способствовал возросшему притоку инвестиций в отрасли, которые особенно в них нуждались.

Заимствования зарубежных технологий. Закупка станков сопровождалась приобретением прав на использование технологических процессов, больше всего новых технологий было внедрено в машиностроение и электронику. Задача 4-й пятилетки (до 91 г.) - перейти к новой стадии индустриализации - от трудоемкого производства к капитало и техноемкому производству. Была упрощена административная процедура получения разрешения на привлечение ноу-хау. За 77-82 гг. Южная Корея заимствовала свыше 1500 технологических процессов, возрос приток современных технологий в стратегические отрасли.

Передача ноу-хау: зарубежные фирмы брали обязательства либо направлять в Южную Корею технических консультантов, либо подготовить корейских специалистов, особенно ценной считалась подготовка местных кадров, если она была на уровне последних достижений НТР. Привлечение новых технологий позволило стране выйти в лидирующие позиции в некоторых отраслях: по объему заказов на суда в 80-е гг. - 2 место в мире.

Виды технологической помощи: прямые инвестиции в те отрасли, где можно в краткие сроки окупить вложенный капитал, и дележ технологическими процессами в тех отраслях, где не грозит конкуренция. Главный партнер - Япония (Англия, США, Франция).

Финансовая система: банковские учреждения, среди них особенная роль коммерческих банков, но их роль постепенно снижается и увеличивается роль внебанковских финансовых учреждений.

В экономике современный сектор (западные ТНК, южнокорейские промышленные компании), традиционный сектор (с/х, в котором занято 16% населения). Большая роль государственного сектора, система планирования, социальные программы. Рабочая сила дешевая, дисциплинированная и квалифицированная.

46. РФ в международных экономических отношениях

Открытость экономики. РФ выступает во всех видах внешнеэкономических связей, став открытой для зарубежных хозяйствующих субъектов. Ее внешнеторговая квота превышает 50% ВВП, при этом на экспорт идет свыше 30% ВВП (1990 г. — 18%). Это свидетельствует о том, что внешнеэкономическая деятельность стала важнейшим фактором развития российской экономики и что страна сильно привязана к рынкам других стран. По ряду экспортных поставок экспортная квота достигает высокого уровня: сырая нефть — 56%, нефтепродукты — 40%, природный газ — 37%, минеральные удобрения — 75%, черные металлы, медь — 50 — 80%, целлюлоза — 80%, алюминий — 90%. Как видно из приведенных цифр, ряд отраслей почти полностью работает на внешний рынок. Большую роль играет импорт во внутреннем спросе РФ. За счет импорта обеспечивается 33 — 35% спроса на продовольственные товары, в том числе на 60% на мясо, на 50% на сливочное масло. Почти полностью за счет импорта удовлетворяется спрос в аудиовизуальной технике, бытовых электроприборах. Доля импорта машин и оборудования превышает 60% (15 — 20% в 1980-е годы). Половина спроса на новые технологии удовлетворяется за счет импорта. Значительная вовлеченность российской экономики в международные экономические отношения объясняется резким снижением предложения на национальном рынке, превращением бывших внутрисоюзных поставок в международные. На первом этапе внешнеэкономическая политика РФ была направлена главным образом на повышение степени открытости, на усиление взаимодействия с западными и международными торговыми и финансовыми институтами. В середине 1990-х годов были почти полностью упразднены квоты и лицензии, экспортный тариф, субсидирование экспортных поставок. Единственным регулятором ввоза товаров оставался импортный тариф. Была введена внутренняя и внешняя обратимость рубля по текущим операциям. Иностранцы допущены на финансовый рынок. Защита национального производства, отдельных его секторов оказалась на заднем плане. Преобладал подход: «Запад нам поможет». Это привело к гипертрофированной зависимости российского хозяйства от международных рынков, способствовало снижению конкурентоспособности готовой продукции, невозврату экспортной выручки. В конце 1990-х годов было введено регулирование экспорта, импорта (лицензирование, пошлины, валютный контроль).

Внешняя торговля. Доля РФ в мировой торговле сократилась. В мировом экспорте она равнялась 1,8% в 2004 г. против 2,7% в 1991 г. По размерам внешнеторгового оборота страна занимает 13-е место в мире. В 2000-е годы внешнеторговый оборот развивался умеренными темпами, увеличившись в долларовом выражении в 1,2 раза. Положение РФ в системе внешнеторговых связей не улучшилось. Сырьевая структура промышленного производства, нарастание технологического отставания, износа производственного оборудования снижают конкурентоспособность. В большинстве экспортных отраслей российской промышленности издержки производства на единицу продукции выше, чем в странах — ведущих поставщиках минерального сырья и полуфабрикатов. По показателям общественной производительности РФ значительно уступает Бразилии в 1,6 раза, Саудовской Аравии — в 5,8 раза, ЮАР — в 1,2 раза.

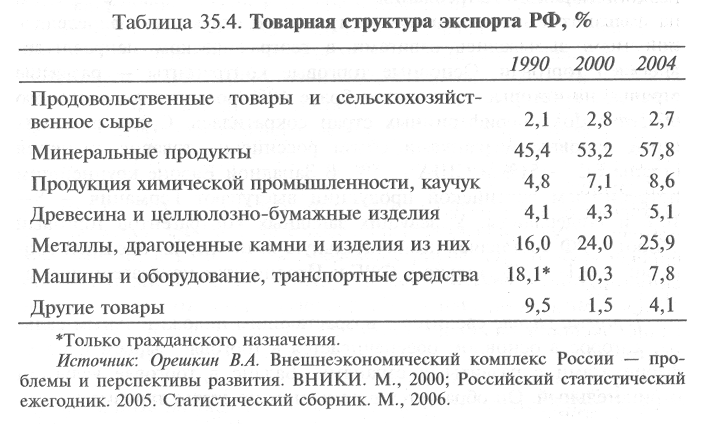

Развитие производства предопределило изменение товарной структуры внешней торговли. В ее структуре преобладают сырье и полуфабрикаты — товары с низкой добавленной стоимостью (табл. 35.4). Свыше половины объема экспорта составляют энергетические товары, металлы. Доля машин снизилась до 8% стоимостного объема экспорта (1990 г. — 18%), при этом на вооружение приходится 2/5 стоимости машин и оборудования. Доля продукции обрабатывающей промышленности в российском экспорте в 2,5 раза, а машин и оборудования — в 4 раза ниже общемирового уровня.

На международных рынках высокотехнологичных товаров место РФ заметно только в экспорте оружия и военной техники, в поставках оборудования для АЭС.

Энергосырьевая направленность экспорта предопределяет значительную зависимость торгового и платежного балансов страны от колебаний цен на сырьевые товары на международных рынках.

РФ выступает крупнейшим поставщиком на внешние рынки никеля — 27%, необработанной древесины — 23%, природного газа— 18%, минеральных удобрений, стали, сырой нефти и нефтепродуктов, алюминия — 7 — 10%, а также оружия и военного снаряжения— 30%. По отдельным товарам поставки из РФ занимают важное место во внутреннем спросе ряда стран-импортеров. Так, поставки энергетических товаров из РФ покрывают 80% потребностей Украины, полностью — стран Балтии, свыше 50% — стран Центральной Европы, до 20% — западноевропейских стран. В ряде производств российские производители имеют достаточно высокую конкурентоспособность — черная и цветная металлургия, нефтехимическая, лесная промышленность.

В структуре импорта машины и оборудование составляют крупнейшую позицию — 41,2%. Значительное место занимают сельскохозяйственные продукты — 18,3 (21% в 1990-е годы) и химические товары (16%). В целом структурные изменения во внешней торговле связаны с увеличением доли сырья, малообработанных товаров и товаров широкого потребления.

Рассмотренные изменения в отраслевой структуре в определенной мере вызывались сдвигами в географическом направлении внешней торговли. Основные торговые контрагенты — развитые страны, на которые приходится более 60% российского торгового оборота. Доля периферийных стран сократилась. Среди развитых стран основными рынками сбыта российских товаров являются страны ЕС — 51% и США — 5%. В Западной Европе крупнейшим потребителем российской продукции выступают Германия — 8— 10% и Нидерланды. У ведущих западных контрагентов торговый оборот с РФ составляет незначительную величину их внешней торговли — 0,1 — 0,8%, только у ФРГ и Италии этот показатель превышает 1,5%.

Торговый баланс сводится с возрастающим положительным сальдо, которое в основном обеспечивается в торговле сырьем и полуфабрикатами с развитыми странами. Баланс в торговле услугами отрицательный. Он образуется в основном по статье туризма.