Государственный Университет Управления Институт Социологии и Управления персоналом Кафедра Рекламы курсовая

| Вид материала | Курсовая |

СодержаниеЧто мотивирует поведение человека? |

- Государственный Университет Управления Институт Социологии и Управления Персоналом, 288.57kb.

- Государственный Университет Управления Кафедра экономики и управления в нефтехимическом, 1104.95kb.

- Программа учебной дисциплины «История и философия науки» («Философия науки»), 263.66kb.

- Факультет социального управления кафедра социологии и управления персоналом. Специальность, 284.92kb.

- Курсовая работа по дисциплине «Управление персоналом» На тему: «Совершенствование организационной, 6.95kb.

- Государственный Университет Управления Институт Управления в Машиностроительной Промышленности, 272.09kb.

- Реферат Дипломный проект 79 с., 3 разд., 6 рис., 17 табл., 18 источников, 7 Приложений, 565.68kb.

- Петербургский Государственный Университет Факультет социологии Кафедра прикладной, 137.18kb.

- Программа изучения дисциплины «Управления персоналом» Тема, 39.54kb.

- Приложение а должностная инструкция начальника службы управления персоналом 57 Приложение, 295.91kb.

Государственный Университет Управления

Институт Социологии и Управления персоналом

Кафедра Рекламы

Курсовая работа

по психологии и педагогике

Мотивы деятельности личности.

Мотивация.

Выполнила: Студентка 1 курса

Прохорова Елена Васильевна

Проверил: Крысько В.Г.

Москва 2002

Содержание:

- Введение

- Значение мотивации.

- Роль мотивации в рекламе.

- Мотивация.

- Психологические теории мотивации:

- Понятие мотивации. Мотив и его природа.

- Применение теории мотивации в рекламе.

Введение

«Человек всегда был и будет самым

любопытнейшим явлением для человека».

В. Белинский

По мнению многих психологов, проблема мотивации является центральной проблемой психологии личности. Изучение мотивационно-побудительных факторов поведения и деятельности людей представляет собой важнейший аспект для понимания личности.

Одним из глобальных вопросов современной психологии личности является вопрос: Что мотивирует поведение человека? (5). Почему, зачем и ради чего личности совершают определенные действия: предпочитают покупать одни товары, отвергая другие; общаются с определенными людьми (т.е. ставят перед собой определенные цели и стремятся их достигать)? Какие специфические мотивы заставляют человека действовать и направляют его поступки? Для специалиста по рекламе особенно важно понять и детально изучить эти факторы, влияющие на выбор определенных путей поведения.

В связи с важностью изучения мотивации существует большое количество теорий, пытающихся ответить на эти вопросы и определить природу мотивов. Основные же теории мотивации разработаны в двух резко различающихся традициях (бихевиоризм и когнитивизм). Что значит: проблема мотивации окончательно не разрешена и требует более детального исследования.

В данной работе рассматриваются основные теории мотивации и на их основе формулируется единое понимание мотивации (для лучшего взаимодействия между звеньями: специалист по рекламе – потребитель).

В человеке многие процессы взаимосвязаны, поэтому необходимо рассматривать мотивацию не столько как отдельно существующее явление, а как продукт взаимосвязи с восприятием, эмоциями, физиологией человека, его прежним опытом и многими другими факторами.

Изучение мотивации призвано объяснить такие стороны поведения, как его возникновение, продолжительность и устойчивость, направленность и прекращение после достижения поставленной цели, перенастройка на будущие события, повышение эффективности, разумность или смысловая целостность отдельного поведенческого акта, а также избирательность и эмоциональную окрашенность.

Понятие о направленности личности.

В отечественной психологии существуют различные подходы к исследованию личности. Однако, несмотря на различия в трактовках личности, во всех подходах в качестве ее ведущей характеристики выделяется направленность. Существуют разные определения этого понятия, например «динамическая тенденция» (С. Л. Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» (А. Н. Леонтьев), «доминирующее отношение» (В. Н. Мясищев), «основная жизненная направленность» (Б. Г. Ананьев), «динамическая организация сущностных сил человека» (А. С. Прангншвили).

Чаще всего в научной литературе под направленностью понимают совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличной ситуации.

Следует отметить, что направленность личности всегда социально обусловлена и формируется в процессе воспитания. Направленность — это установки, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в таких формах, как влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, мировоззрение, убеждение. Причем в основе всех форм направленности личности лежат мотивы деятельности.

Кратко охарактеризуем каждую из выделенных форм направленности в порядке их иерархии. Прежде всего, следует остановиться на влечении. Принято считать, что влечение — это наиболее примитивная, по своей сути биологическая форма направленности. С психологической точки зрения — это психическое состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную или недостаточно осознанную потребность. Как правило, влечение является преходящим явлением, поскольку представленная в нем потребность либо угасает, либо осознается, превращаясь в желание.

Желание — это осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне определенному. Следует отметить, что желание, будучи достаточно осознанным, имеет побуждающую силу. Оно обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. Данная форма направленности характеризуется осознанием не только своей потребности, но и возможных путей ее удовлетворения.

Следующая форма направленности — стремление. Стремление возникает тогда, когда в структуру желания включается волевой компонент. Поэтому стремление часто рассматривается в качестве вполне определенного побуждения к деятельности.

Наиболее ярко характеризуют направленность личности ее интересы. Интерес — это специфическая форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке личности в окружающей действительности. Субъективно интерес обнаруживается в эмоциональном тоне, сопровождающем процесс познания или внимание к определенному объекту. Одной из наиболее существенных характеристик интереса является то, что при его удовлетворении он не угасает, а, наоборот, вызывает новые интересы, соответствующие более высокому уровню познавательной деятельности.

Интересы являются важнейшей побудительной силой к познанию окружающей действительности. Различают непосредственный интерес, вызываемый привлекательностью объекта, и опосредованный интерес к объекту как средству достижения целей деятельности. Косвенной характеристикой осознанности потребностей, отражающихся в интересах, является устойчивость интересов, которая выражается в длительности их сохранения и в их интенсивности. Также следует подчеркнуть, что широта и содержание интересов могут служить одной из наиболее ярких характеристик личности.

Интерес в динамике своего развития может превратиться в склонность. Это происходит тогда, когда в интерес включается волевой компонент. Склонность характеризует направленность индивида на определенную деятельность. Основой склонности является глубокая устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности, т. е. интерес к определенному виду деятельности. В качестве основы склонности также может выступать стремление совершенствовать умения и навыки, связанные с данной потребностью. Принято считать, что возникшая склонность может рассматриваться в качестве предпосылки к развитию определенных способностей.

Следующая форма проявления направленности личности — это идеал. Идеал — это конкретизируемая в образе или представлении предметная цель склонности индивида, т. е. то, к чему он стремится, на что ориентируется. Идеалы человека могут выступать в качестве одной из наиболее значимых характеристик мировоззрения человека, т. е. его системы взглядов на объективный мир, на место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и к самому себе. В мировоззрении отражаются не только идеалы, но и ценностные ориентации людей, их принципы познания и деятельности, их убеждения.

Убеждение — высшая форма направленности — это система мотивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением. В основе убеждений лежат осознанные потребности, которые побуждают личность действовать, формируют ее мотивацию к деятельности.

Психологические теории мотивации.

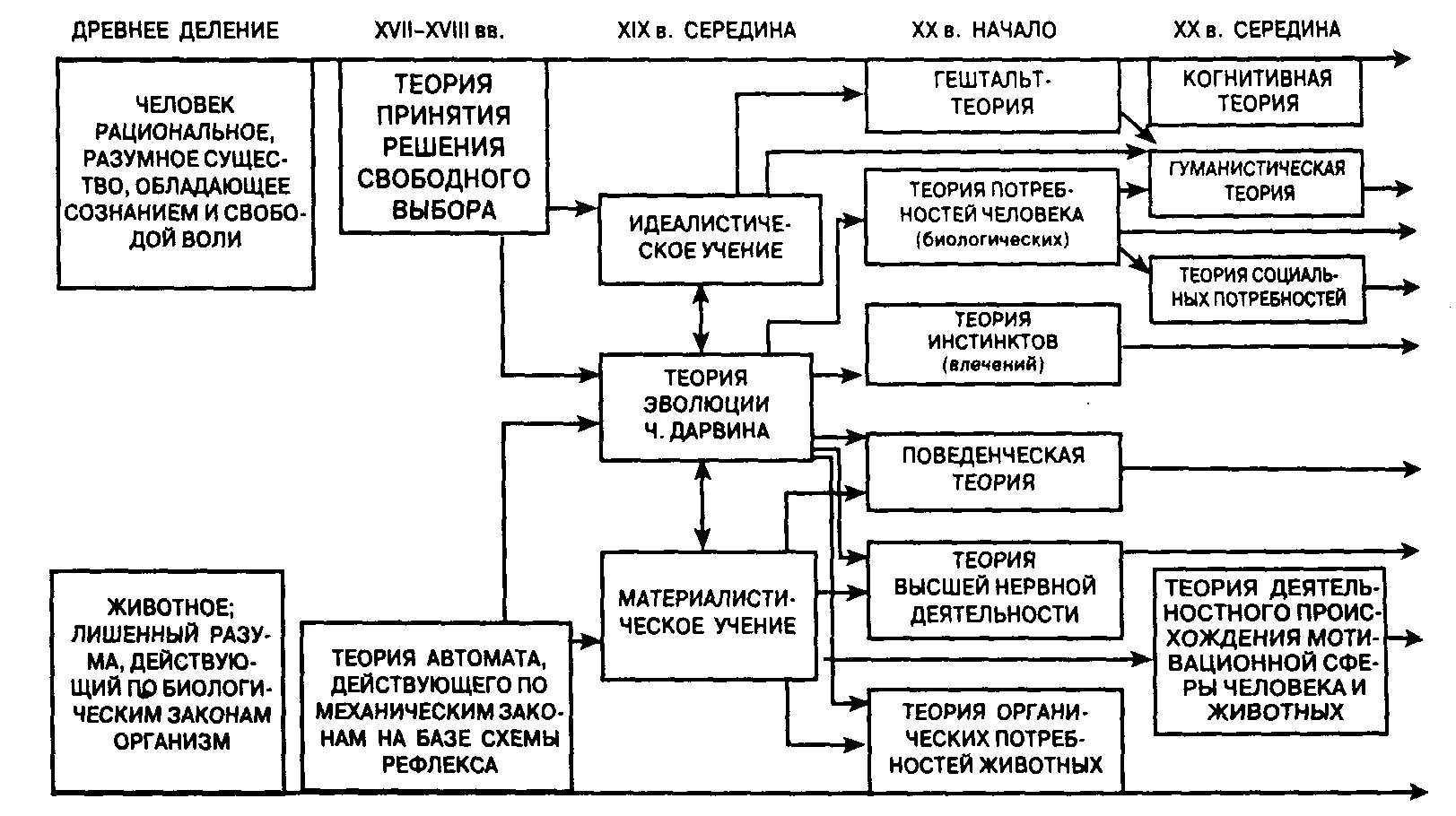

Проблема мотивации поведения человека привлекала внимание ученых с незапамятных лет. Многочисленные теории мотивации стали появляться еще в работах древних философов. В настоящее время таких теорий насчитывается уже несколько десятков.

Истоки современных теорий мотивации следует искать там, где впервые зародились сами психологические знания.

Точка зрения на сущность и происхождение мотивации человека в процессе развития человечества и науки неоднократно менялась. Однако большинство научных подходов всегда располагалось между двумя философскими течениями: рационализмом и иррационализмом. Согласно рационалистической позиции, а она особенно отчетливо в работах древних философов и теологов вплоть вы XIX в., человек представляет собой уникальное существо особого рода, не имеющее ничего общего с животными. Считалось, что только человек, наделен разумом, мышлением и сознанием, обладает волей и свободой выбора действий, а мотивационный источник человеческого поведения усматривался исключительно в разуме, сознании и воли человека.

Иррационализм как учение в основном рассматривал поведение животных. В нем утверждалось, что поведение животного в отличие от человека несвободно, неразумно, управляется темными, неосознанными силами, имеющими свои истоки в органических потребностях.

Первыми собственно психологическими теориями мотивации принято считать возникшие в XVII-XVIII вв. теорию принятия решений, объясняющую на рационалистической основе поведение человека, и теорию автомата, объясняющую на иррационалистической основе поведение животного. Первая была связана с использованием математических знаний при объяснении поведения человека. Она рассматривала проблемы выбора человека в экономике. Впоследствии основные положения данной теории были перенесены на понимание человеческих поступков в целом.

Возникновение и развитие теории автомата было вызвано успехами механики в XVII-XVIII вв. Одним из центральных моментов данной теории было учение о рефлексе. Причем в рамках данной теории рефлекс рассматривался как механический, или автоматический, врожденный ответ живого организма на внешние воздействия. Раздельное, независимое существование двух мотивационных теорий (одной — для человека, другой — для животных) продолжалось вплоть до конца XIX в.

Во второй половине XIX в. с появлением эволюционной теории Ч. Дарвина возникли предпосылки к тому, чтобы пересмотреть некоторые взгляды на механизмы поведения человека. Разработанная Дарвином теория позволила преодолеть антагонизмы, разделявшие взгляды на природу человека и животных как на два совместимых в анатомо-физиологическом и психологическом отношениях явления действительности. Более того, Дарвин был одним из первых, кто обратил внимание на то, что у человека и животных имеется немало общих потребностей и форм поведения, в частности эмоционально-экспрессивных выражений и инстинктов.

Под влиянием этой теории в психологии началось интенсивное изучение разумных форм поведения у животных (В. Келер, Э. Торндайк) и инстинктов у человека (Фрейд, У. Макдугалл, И. П. Павлов и др.). В ходе этих исследований изменилось представление о потребностях. Если раньше исследователи, как правило, пытались связать потребности с нуждами организма и поэтому использовали понятие «потребность» чаще всего для объяснения поведения животных, то в процессе трансформации и развития научных воззрений данное понятие стали использовать и для объяснения поведения человека. Следует отметить, что использование понятия «потребность» в отношении человека привело к расширению понятия. Стали выделять не только биологические, но и некоторые социологические потребности. Однако главной особенностью исследований мотивации поведения человека на данном этапе было то, что в отличие от предыдущего этапа, на котором противопоставлялось поведение человека и животного, эти принципиальные отличия человека от животного старались свести к минимуму. Человеку в качестве мотивационных факторов стали приписывать те же органические потребности, которыми раньше наделяли только животное.

Теория инстинктов.

Одним из первых проявлений такой крайней точки зрения на поведение человека стали теории инстинктов 3. Фрейда и У. Макдугалла, предложенные в конце XIX в. и получившие наибольшую популярность в начале XX в. Пытаясь объяснить социальное поведение человека по аналогии с поведением животных, Фрейд и Макдугалл свели все формы человека по поведения к врожденным инстинктам. Так, в теории Фрейда таких инстинктов было три: инстинкт жизни, инстинкт смерти и инстинкт агрессивности. Макдугалл предложил набор из десяти инстинктов: инстинкт любопытства, инстинкт бегства, инстинкт стадности, инстинкт драчливости, репродуктивный (родительский) инстинкт, инстинкт отвращения, инстинкт самоунижения, инстинкт самоутверждения, инстинкт изобретательства, инстинкт строительства. В более поздних работах Макдугалл добавил еще восемь инстинктов, в основном относящихся к органическим потребностям.

Разработанные теории инстинктов все же не смогли ответить на многие вопросы и не позволили решить ряд весьма существенных проблем. Например, как доказать существование у человека этих инстинктов и в какой мере могут быть сведены к инстинктам или выведены из них те формы поведения, которые приобретаются человеком прижизненно под влиянием опыта и социальных условий? А так же в этих формах поведения разделить собственно инстинктивное и приобретаемое в результате научения?

Споры вокруг теории инстинктов не смогли дать научно обоснованного ответа ни на один из поставленных вопросов. В итоге все дискуссии закончились тем, что само понятие инстинкт применительно к человеку стало употребляться все реже. Появились новые понятия для описания поведения человека, такие как потребность, рефлекс, влечение и другие.

Теория потребностей.

В 20-е гг. XX в. на смену теории инстинктов пришла концепция, в рамках которой все поведение человека объяснялось наличием у него биологических потребностей. В соответствии с данной концепцией было принято считать, что у человека и у животного есть общие органические потребности, которые оказывают одинаковое воздействие на поведение. Периодически возникающие органические потребности вызывают состояние возбуждения и напряжения в организме, а удовлетворение потребности ведет к снижению напряжения. В этой концепции принципиальных различий между понятиями «инстинкт» и «потребность» не было, за исключением того, что инстинкты являются врожденными, а потребности могут приобретаться и меняться в течение жизни, особенно у человека.

Следует отметить, что использование понятий «инстинкт» и «потребность» в данной концепции имело один существенный недостаток: их использование устраняло необходимость учета в объяснении поведения человека когнитивных психологических характеристик, связанных с сознанием и с субъективными состояниями организма. Поэтому данные понятия впоследствии были заменены понятием влечения, или драйва. Причем под влечением понималось стремление организма к какому-то конечному результату, субъективно представленному в виде некоторой цели, ожидания или намерения на фоне соответствующего эмоционального переживания.

Поведенческая теория и теория ВНД.

Кроме теорий биологических потребностей человека, инстинктов и влечений в начале XX в. возникли еще два новых направления. Их возникновение в значительной степени было обусловлено открытиями И. П. Павлова. Это поведенческая (бихевиористская) теория мотивации и теория высшей нервной деятельности. Поведенческая концепция мотивации по своей сути являлась логическим продолжением идей основоположника бихевиоризма Д. Уотсона. Представителями этого направления, получившими наибольшую известность, являются Э. Толмен, К. Халл и Б. Скиннер. Все они пытались объяснить поведение в рамках исходной схемы бихевиоризма: «стимул—реакция».

Другая теория — теория высшей нервной деятельности — была разработана И. П. Павловым, а ее развитие продолжено его учениками и последователями, среди которых были следующие: Н. А. Бернштейн — автор теории психофизиологической регуляции движений; П. К. Анохин, предложивший модель функциональной системы, на современном уровне описывающую и объясняющую динамику поведенческого акта; Е. Н. Соколов, который открыл и исследовал ориентировочный рефлекс, имеющий большое значение для понимания психофизиологических механизмов восприятия, внимания и мотивации, а также предложил модель концептуальной рефлекторной дуги.

Теория органических потребностей.

Одной из теорий, возникших на рубеже XIX-XX вв. и продолжающих разрабатываться сейчас, является теория органических потребностей животных. Она - возникла и развивалась под влиянием прежних иррационалистических традиций в понимании поведения животных. Ее современные представители видят свою задачу в том, чтобы объяснить поведение животных с позиций физиологии и биологии.

Концепции и теории мотивации, относимые только к человеку, начали появляться в психологической науке начиная с 30-х гг. XX в. Первой из них была теория мотивации, предложенная К. Левином. Вслед за ней были опубликованы работы представителей гуманистической психологии —Г. Мюррея, А. Маслоу, Г. Ол-порта, К. Роджерса и др. Рассмотрим некоторые из них.

Достаточно широкую известность получила мотивационная концепция Г. Мюррея. Наряду с выделенным У. Макдугаллом перечнем органических, или первичных, потребностей, идентичных основным инстинктам, Мюррей предложил список вторичных (психогенных) потребностей, возникающих на базе инстинктоподобных влечений в результате воспитания и обучения. Это потребности достижения успехов, аффилиации, агрессии, потребности независимости, противодействия, уважения, унижения, защиты, доминирования, привлечения внимания, избежания вредных воздействий, избежания неудач, покровительства, порядка, игры, неприятия, осмысления, сексуальных отношений, помощи, взаимопонимания. Впоследствии кроме этих двадцати потребностей автор приписал человеку еще шесть: приобретения, отклонения обвинений, познания, созидания, объяснения, признания и бережливости.

Гуманистическая теория.

Другая, еще более известная концепция мотивации поведения человека, принадлежит А. Маслоу. Чаще всего, когда говорят о данной концепции, имеют в виду существование иерархии человеческих потребностей и их классификацию, предложенную Маслоу. Согласно данной концепции, у человека с рождения последовательно появляются и сопровождают его взросление семь классов потребностей: физиологические (органические) потребности, потребности в безопасности, потребности в принадлежности и любви, потребности уважения (почитания), познавательные потребности, эстетические потребности, потребности в самоактуализации. Причем, по мнению автора, в основании данной мотивационной пирамиды лежат физиологические потребности, а высшие потребности, такие как эстетические и потребность в самоактуализации, образуют ее вершину (см. рис.3).

Во второй половине XX в. теории потребностей человека были дополнены рядом мотивационных концепций, представленных в трудах Д. Макклелланда, Д. Аткинсона, Г. Хекхаузена, Г. Келли, Ю. Роттера и др. В определенной мере они близки друг к другу и имеют ряд общих положений:

- в большинстве данных теорий отрицалась принципиальная возможность создания единой универсальной теории мотивации, одинаково успешно объясняющей как поведение животных, так и человека.

- подчеркивалось, что стремление снять напряжение как основной мотивационный источник целенаправленного поведения на уровне человека не работает, во всяком случае не является для него основным мотивационным принципом.

- в большинстве данных теорий утверждалось, что человек не реактивен, а изначально активен. Поэтому принцип редукции напряжения для объяснения поведения человека неприемлем, а источники его активности следует искать в нем самом, в его психологии.

- данные теории признавали наряду с ролью бессознательного существенную роль сознания человека в формировании его поведения. Более того, по мнению большинства авторов, сознательная регуляция для человека является ведущим механизмом формирования поведения.

- для большинства теорий данной группы было свойственно стремление ввести в научный оборот специфические понятия, отражающие особенности человеческой мотивации, например «социальные потребности, мотивы» (Д. Макклелланд, Д. Аткинсон, Г. Хекхаузен), «жизненные цели» (К. Роджерс, Р. Мей), «когнитивные факторы» (Ю. Роттер, Г. Келли и др.).

- авторы теорий этой группы были едины во мнении о том, что для исследования мотивации человека неприемлемы методы исследования причин поведения у животных. Поэтому они предприняли попытку найти специальные методы изучения мотивации, подходящие только для человека.

В отечественной психологии также предпринимались попытки решать проблемы мотивации человека. Однако вплоть до середины 1960-х гг. психологические исследования были сосредоточены на изучении познавательных процессов. Основной научной разработкой отечественных психологов в области проблем мотивации является теория деятелъностного происхождения мотивационной сферы, созданная А. Н. Леонтьевым.

Согласно его концепции, мотивационная сфера человека, как и другие его психологические особенности, имеет свои источники в практической деятельности. В частности, между структурой деятельности и строением мотивационной сферы человека существуют отношения изоморфизма, т. е. взаимного соответствия, а в основе динамических изменений, которые происходят с мотивационной сферой человека, лежит подчиняющееся объективным социальным законам развитие системы деятельностей.

Таким образом, данная концепция объясняет происхождение и динамику мотивационной сферы человека. Она показывает, как может изменяться система деятельностей, как преобразуется ее иерархизированность, каким образом возникают и исчезают отдельные виды деятельности и операции, какие модификации происходят с действиями. В соответствии с закономерностями развития деятельностей можно вывести законы, описывающие изменения в мотивационной сфере человека, приобретение им новых потребностей, мотивов и целей.

Все рассмотренные теории имеют свои достоинства и вместе с тем свои недостатки. Основной их недостаток заключается в том, что они в состоянии объяснить лишь некоторые феномены мотивации, ответить лишь на небольшую часть вопросов, возникающих в этой области

Понятие мотива и мотивации.

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и направленность поведения, а регуляция отвечает за то, как оно складывается. Такие процессы, явления и состояния как ощущение, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, способности, темперамент, характер, эмоции обеспечивают в основном регуляцию поведения. Побуждение же связано с понятиями мотива и мотивации. Эти понятия включают в себя представление о потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, и о внешних факторах, которые заставляют его вести себя определенным образом, об управлении деятельностью в процессе её осуществления и о многом другом.

Мотив – это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребности субъекта. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта.

Термин «мотивация» более широкое понятие чем «мотив». Понятие мотивации используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и др.), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Чаще всего в научной литературе мотивация рассматривается как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность.

Вопрос о мотивации возникает всякий раз, когда требуется объяснить причины поступков человека. Причем любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и внешними причинами. Под внутренними причинами понимают психические свойства субъекта поведения, а под внешними – внешние условия и обстоятельства его деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях, интересах и т.п., а во втором – о стимулах, исходящих из сложившейся ситуации. Иногда все психологические факторы, которые как бы изнутри, от человека определяют его поведение, называют личностными диспозициями. Тогда соответственно говорят о диспозиционной и ситуативной мотивациях как аналогах внутренней и внешней детерминации поведения.

Внутренняя и внешняя мотивации взаимосвязаны. Диспозиции могут актуализироваться под влиянием определенной ситуации, а активизация определенных диспозиций (мотивов, потребностей) приводит к изменению восприятия субъектом ситуации. Его внимание в таком случае становится избирательным, и субъект предвзято воспринимает и оценивает ситуацию, исходя из актуальных интересов и потребностей. Поэтому любое действие человека следует рассматривать как двояко детерминированное: диспозиционно и ситуационно.

Поведение личности в ситуациях, которые кажутся одинаковыми, представляется довольно разнообразным, и это разнообразие трудно объяснить, апеллируя только к ситуации. Установлено, например, что даже на одни и те же вопросы человек отвечает по-разному в зависимости от того, где и как эти вопросы ему задаются. В этой связи есть смысл определить ситуацию не физически, а психологически, так, как она представляется субъекту в его восприятии и переживаниях, т.е. так, как человек понимает и оценивает ее.

Известный немецкий психолог К. Левин показал, что каждый человек воспринимает и оценивает одну и ту же ситуацию по-разному, и у разных людей эти оценки не совпадают. Кроме того, один и тот же человек в зависимости от того, в каком состоянии он находится, ту же самую ситуацию может воспринимать по-разному. Это особенно характерно для интеллектуально развитых людей, имеющих большой жизненный опыт и способных из любой ситуации извлечь много полезного, видеть ее под разными углами зрения и действовать в ней различными способами.

Сиюминутное поведение человека следует рассматривать не как реакцию на определенные внутренние или внешние стимулы, а как результат непрерывного его взаимодействия его диспозиций с ситуацией. Таким образом, мотивация может быть представлена как циклический процесс непрерывного взаимного воздействия и преобразования, в котором субъект действия и ситуация взаимно влияют друг на друга и результатом которого является реально наблюдаемое поведение. С этой точки зрения мотивация представляет собой процесс непрерывного выбора и принятия решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив.

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, направленность и на достижение определенной цели.

Мотив в отличие от мотивации — это то, что принадлежит субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных действии. Мотив также можно определить как понятие, которое в обобщенном виде представляет множество диспозиций. Мотивы могут быть как осознанными так и неосознаваемыми. Основная роль в формировании направленности личности принадлежит осознанным мотивам. А сами мотивы формируются из потребностей человека.

Потребности.

«Никто не может сделать что-нибудь

не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей…»

К. Маркс и Ф. Энгельс.

Потребность является наиболее важной из всех возможных диспозиций. Ею называют состояние нужды человека в определенных условиях жизни и деятельности или материальных объектах, которых ему недостает для нормального существования и развития. Потребность, как и любое состояние личности, всегда связана с наличием у человека чувства удовлетворенности или неудовлетворенности, связанного с дефицитом того, что требуется (отсюда название «потребность») организму (личности).

Потребность активизирует организм, стимулирует его поведение, направленное на поиск того, что требуется, приводит в состояние повышенной возбудимости отдельные психические процессы и органы, поддерживающие активность организма до тех пор, пока соответствующее состояние нужды не будет полностью удовлетворено.

Количество и качество потребностей, которые имеют живые существа, зависит от уровня их организации, от образа и условий жизни, от места, занимаемого соответствующим организмом на эволюционной лестнице. Меньше всего потребностей у растений, которые имеют нужду в основном только в определенных биохимических и физических условиях существования. Больше всего разнообразных потребностей у человека, который кроме физических и органических потребностей обладает ещё и духовными, социальными. Социальные потребности выражаются в стремлении человека жить в обществе, взаимодействовать с другими индивидами. Как личности люди отличаются друг от друга разнообразием имеющихся у них потребностей и особым их сочетанием.

Основные характеристики человеческих потребностей – сила, периодичность возникновения и способ удовлетворения. Дополнительной, но весьма существенной характеристикой, особенно когда речь идет о личности, является предметное содержание потребности, т.е. совокупность тех объектов материальной и духовной культуры, с помощью которых данная потребность может быть удовлетворена.

Не существует мотивации без потребностей.

Цель

Побуждающим к деятельности фактором является цель. Целью называют осознаваемый результат, на достижение которого в данный момент направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей актуализированную потребность. Психологически цель есть то мотивационно-побудительное содержание сознания, которое воспринимается человеком как непосредственный и ближайший ожидаемый результат его деятельности.

Цель является основным объектом внимания, который занимает объем кратковременной и оперативной памяти; с ней связаны разворачивающийся в данный момент времени мыслительный процесс и большая часть всевозможных эмоциональных переживаний. В отличие от цели, связанной с кратковременной памятью, потребности, вероятно, хранятся в долговременной памяти.

Принято различать цель деятельности и жизненную цель. Это связано с тем, что человеку приходится выполнять в течение всей жизни множество разнообразных деятельностей, в каждой из которых реализуется определенная цель. Но цель любой отдельной деятельности раскрывает лишь какую-то одну сторону направленности личности, проявляющуюся в данной деятельности. Жизненная цель выступает в качестве обобщающего фактора всех частных целей, связанных с отдельными деятельностями. В то же время реализация каждой из целей деятельности есть частичная реализация общей жизненной цели личности.

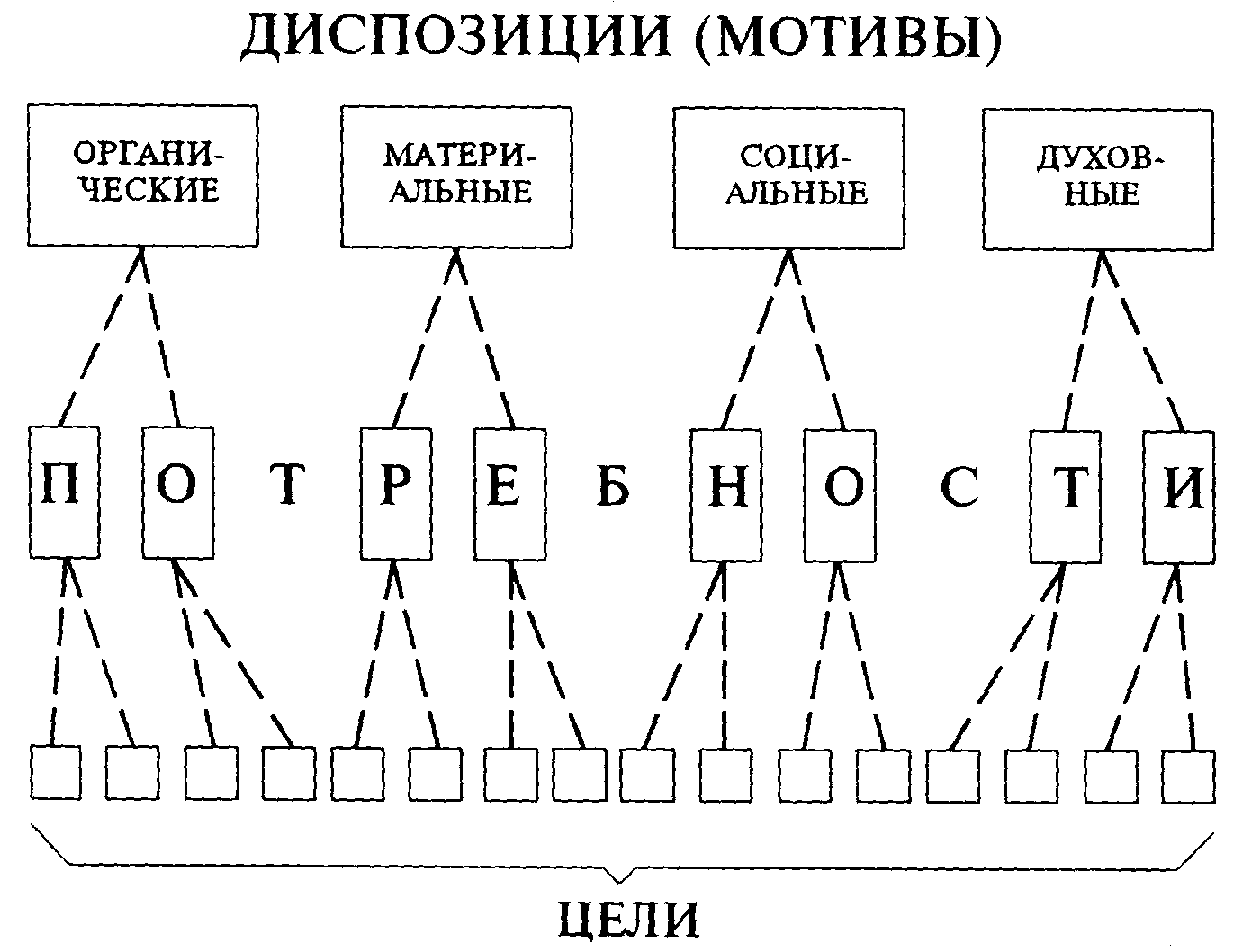

Рассмотренные мотивационные образования: диспозиции (мотивы), потребности и цели — являются основными составляющими мотивационной сферы человека. (Соотношение между ними и общая структура мотивационной сферы человека представлены в приложении рис. 1.)

Каждая из диспозиций может быть реализована во многих потребностях. В свою очередь поведение, направленное на удовлетворение потребности, разделяется на виды деятельности (общения), соответствующие частным целям.

Параметры мотивационной сферы.

Мотивационную сферу человека с точки зрения её развитости можно оценивать по следующим параметрам: широта, гибкость и иерархизированность. Под широтой мотивационной сферы понимается качественное разнообразие мотивационных факторов — диспозиций (мотивов), потребностей и целей, представленных на каждом из уровней. Чем больше у человека разнообразных мотивов, потребностей и целей, тем более развитой является его мотивационная сфера.

Гибкость мотивационной сферы выражается в том, что для удовлетворения мотивационного побуждения более общего характера (более высокого уровня) может быть использовано больше разнообразных мотивационных побудителей более низкого уровня. Например, более гибкой является мотивационная сфера человека, который в зависимости от обстоятельств удовлетворения одного и того мотива может использовать более разнообразные средства, чем другой человек. Скажем, для одного индивида потребность в знаниях может быть удовлетворена только телевидением, радио, кино, а для другого средством ее удовлетворения также являются разнообразные книги, периодическая печать, общение с людьми. У последнего мотивационная сфера по определению будет более гибкой.

Следует отметить, что широта и гибкость характеризуют мотивационную сферу человека по-разному. Широта — это разнообразие потенциального круга предметов, способных служить для данного человека средством удовлетворения актуальной потребности, а гибкость — подвижность связей, существующих между разными уровнями иерархической организованности мотивационной сферы: между мотивами и потребностями, мотивами и целями, потребностями и целями.

Иерархизированность - это характеристика каждого из уровней организации мотивационной сферы, взятого в отдельности. Потребности, мотивы и цели не существуют как рядоположенные наборы мотивационных диспозиций. Одни диспозиции (мотивы, цели) сильнее других и возникают чаще; другие слабее и актуализируются реже. Чем больше различий в силе и частоте актуализации мотивационных образований определенного уровня, тем выше иерархизированность мотивационной сферы.

Физиологические основы мотивации.

В основе мотивации лежит физиологический механизм активирования в памяти следов (энграмм) тех внешних объектов, которые способны удовлетворить имеющуюся у организма потребность, и тех следов действий, которые способны привести к её удовлетворению.

Для трансформации мотива необходим (хотя и не всегда) некий дополнительный механизм, который называется волей.

Выделение наиболее острой доминирующей потребности осуществляется с участием «мотивационной системы» мозга, включающим миндалины и гипоталамус, причем миндалина обеспечивает организацию баланса, динамической иерархии сосуществующих и конкурирующих потребностей, а гипоталамус важен для выявления мотивационной доминанты.

Из чего следует, что мотивация - это процесс психической регуляции, влияющий на направление деятельности и количество энергии, мобилизуемой для выполнения этой деятельности, т. е. это силы, побуждающие к действию, и проблема мотивации является проблемой причин поведения индивида. Мотивацией объясняется выбор между различными вариантами действий (альтернативами).

Применение теории мотивации в рекламе.

Специалисту по рекламе важно понимать мотивацию потребителя. И чем лучше он понимает, какие потребности и желания управляют покупательским поведением, тем лучше он сможет их удовлетворить.

Е. Таубер высказал предположение, что у покупателей есть ряд личных мотивов – потребность исполнять роль покупателя, разнообразить времяпрепровождение, награждать себя, потребность в ознакомлении с чем-то новым, в физической активности и в сенсорной стимуляции.

Продукты и услуги нечасто приобретаются из соображений их функциональной ценности; совершение покупок редко сводится к простому утилитарному процессу; потребление может преследовать цель произвести впечатление на окружающих и поднять социальный статус самого потребителя.

Литература:

- Р.С. Немов, «Психология»,. – М.: «Владос», 2001. – Кн.1.

- под редакцией В.Н. Дружинина, «Психология. Учебник для экономических вузов»,. – СПб.: «Питер»,2000.

- Д. Майерс, «Психология»,. – Мн.: «Попурри», 2001

- А.Г. Маклаков, «Общая психология».- СПб.: «Питер», 2002

- Л.Хьелл, Д. Зиглер, «Теории личности»,. –СПб.: «Питер», 2001

-

Приложение:

Рис.1. Общее строение мотивационной сферы человека.

(из Немов Р.С., 2001).

Рис.2. История исследования проблемы мотивации.

(из Немов Р.С., 2001)