Василий Галин Запретная политэкономия красное и белое

| Вид материала | Документы |

СодержаниеРусский бунт |

- Василий Галин Запретная политэкономия Революция по-русски, 9888.76kb.

- Комфорт копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Турку, Порвоо, без ночных переездов, 122.77kb.

- Белое Санаторий «Озеро Белое», 166.19kb.

- Контрольная работа по истории Отечества на тему: Факторы победы Красной Армии в Гражданской, 120.66kb.

- Контрольная работа №1 по дисциплине «Политэкономия», 358.97kb.

- -, 388.72kb.

- Дайв-центр «полярный круг», белое море полезная информация Белое море, 155.26kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Владимир Красное Солнышко крещение Руси; Ярослав Мудрый сын Владимира Красное Солнышко,, 77.19kb.

- Проект «Япония в Облаках» ! Премьера спектакля: театр «Белое Облако», 175.63kb.

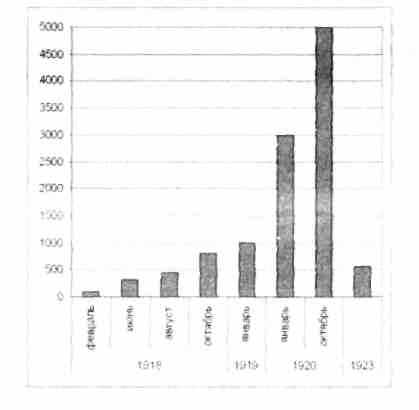

К 1924 г. у большевиков была одна из самых скромных армий в Европе.

Количество солдат на 10 000 населения в 1924 г.304

63

На фронтах гражданской войны сошлись не только красные и белые, был и еще один участник войны, который по численности порой превосходил обе противоборствующие армии вместе взятые и был не хуже их вооружен пушками, пулеметами, бронепоездами. И белые, и красные считали его гораздо более опасным противником, чем даже друг друга...

^ Русский бунт

«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

А. Пушкин

Именно эта мысль остановила декабристов в 1825 г. от обращения к народным массам. Простояв на морозе на Сенатской площади, декабристы так и не тронулись с места, только продемонстрировав свой протест. Выступление декабристов вошло в историю, как «стоячая революция!»305 Причину этой пассивности раскрывал Штейнгель: «В России революция в республиканском духе еще невозможна: она повлекла бы за собой ужасы. В одной Москве из 250 тыс. тогдашних жителей 90 тысяч было крепостных, готовых взяться за ножи и пуститься во все неистовства...»306 К аналогичным выводам приходил и А. Керсновский: «Трудно сказать, что произошло бы с Россией в случае удачи этого восстания. Обезглавленная, она бы погрузилась в хаос, перед которым побледнели бы и ужасы пугачевщины. Вызвав бурю, заговорщики, конечно, уже не смогли совладать с нею. Волна двадцати пяти миллионов взбунтовавшихся рабов крепостных и миллиона вышедших из повиновения солдат смела бы всех и все...»307

В 1857 г., после поражения России в Крымской войне, Кавелин писал Герцену: «Недовольство всех классов растет, в особенности озлоблена масса офицеров, высылаемых из гвардии и армии, по случаю усиленного сокращения войск, на голодную смерть. Какое-то тревожное ожидание тяготит над всеми, но ожидание бессильное: словом, все признаки указывают в будущем, по-видимому недалеком, нас ожидает страшный катаклизм, хотя невозможно предсказать, какую он примет форму и куда нас поведет». Рязанский предводитель дворянства сообщал министру внутренних дел: «Неизвестно, что нас ожидает в будущем, тем более что войск, кроме двух батальонов, во всей губернии нет. Все распущенные из полков солдаты рассыпаны по деревням и при первом случае станут во главе всякого беспорядка»308. Неслучайно крестьянские «бунты» того времени вызвали шок в царской администрации и «имели капитальное значение в истории крестьянской реформы» 1861 года.

В 1880 г. вспышка революционного террора, последовавшая за русско-турецкой войной, привела в смятение правящие классы. В тот год К. Леонтьев указывал, что «если бы русский народ доведен был пре-

64

ступными замыслами, дальнейшим подражанием Западу или мягкосердечным потворством до состояния временного безначалия, то именно те крайности и те ужасы, до которых он дошел бы со свойственным ему молодечеством, духом разрушения и страстью к безумному пьянству, разрешились бы опять по его же собственной воле такими суровыми порядками, каких мы еще и не видывали, может быть!». «Для спасения России» он призывал: «...подморозить хоть немного Россию, чтобы она не «гнила»...»309 Эту попытку сделал Лорис-Меликов, который после подрыва террористами Зимнего дворца 5 февраля 1880 г. был назначен фактическим диктатором России. Он в частности применил полевой устав к политическим делам. И Россию действительно «подморозили». Не случайно Д. Мережковский позже писал, что: «Русская монархия... — обледенелая анархия»310. К. Победоносцев в 1900 г. говорил Николаю II, «что продление существующего строя зависит от возможности поддерживать страну в замороженном состоянии. Малейшее дуновение весны — и все рухнет»311.

В 1905 г., в первом номере «Народной свободы», лидер кадетов П. Милюков утверждал: «От настроения нейтральных элементов в значительной степени зависит судьба русской революции... Оттуда, из этих низов, выходят погромы и аграрные пожары... Туда надо идти, чтобы иметь право пророчествовать о будущем русской революции»312. Мнение лидера кадетов исходило из его собственного опыта Первой русской революции, когда он впервые в реальности столкнулся с этими низами — народом. «Между тем последний для этих близоруких деятелей вдруг только в сентябре 1905 г. появился во всей своей стихийной силе, — писал С. Витте. — Сила эта основана и на численности и на малокультурности, а в особенности на том, что ему терять нечего. Он как только подошел к пирогу, начал реветь, как зверь, который не остановится, чтобы проглотить все, что не его породы»313. Эта сила не ставила перед собой каких-либо идеологических или государственных целей и не была как-либо организована, то есть носила полностью стихийный характер. Главными требованиями крестьян была «земля и воля».

В июле 1915 года на партийной конференции кадетов их лидер говорил: «Требование Государственной думы должно быть поддержано властным требованием народных масс, другими словами, в защиту их необходимо революционное выступление... Неужели об этом не думают те, кто с таким легкомыслием бросают лозунг о какой-то явочной Думе?» Они «играют с огнем... (достаточно) неосторожно брошенной спички, чтобы вспыхнул страшный пожар... Это не была бы революция, это был бы тот ужасный русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Это была бы... вакханалия черни...»314

В 1917 г. Февральская революция, сломав государственную структуру, высвободила эту стихию уже вооруженной крестьянской массы. Шульгин писал о ней, как о «взбунтовавшемся море»315. К Октябрю крестьяне силой взяли себе долгожданную «землю» и ободренные этим успехом уже не требовали, а стремились силой получить еще более

65

долгожданную «волю». Правда, М. Покровский отмечал, что «о "воле" в том смысле, как понимала это слово интеллигенция, крестьянство думало весьма мало — вызвав у одного наблюдателя горькое замечание, что девиз "земля и воля" можно было бы укоротить — только "земля"316. Под интеллигентской волей М. Покровский понимал введение революционного самоуправления, примеров которого крестьянство не давало «ни одного»317. Однако крестьянство и не ставило цели какой-либо более глубокой самоорганизации кроме общины, и понимало волю по-своему. Ее определение дал в «Живом трупе» Толстой: «свобода» — это нечто имеющее пределы, установленные законом; воля не имеет пределов...»318 Наивно было бы ожидать, тем более во время войны и революции, от неграмотной крестьянской массы установления, каких-то западных форм самоуправления.

А. Грациози назвал первый этап, начавшийся с февраля 1917 г., «плебейской» революцией: «Когда государство вступило в последнюю стадию своего распада, крестьяне тут же взяли инициативу в собственные руки. Программа их была проста: минимальный гнет со стороны государства и минимальное его присутствие в деревне, мир и земля, черный передел, о котором грезили поколения крестьян... Они почти совершенно перестали платить налоги и сдавать поставки государственным уполномоченным. Все больше молодых людей не являлись на призывные пункты, многие солдаты стали дезертировать. Сверх того, за несколько месяцев крестьяне разрушили еще остававшиеся помещичьи имения, уничтожали владения буржуазии, а также большинство ферм, созданных в ходе столыпинских реформ»319. П. Милюков отмечал: «Конечно, русский солдат со времен Суворова показал свою стойкость, свое мужество и самоотверженность на фронте. Но он же, дезертировав с фронта, проявил с не меньшей энергией свою исконную преданность земле, расчистив эту свою землю от русских лэндлордов... Когда-то русский сатирик Салтыков отчеканил казенную формулу отношения крестьянина к тяготевшим над ним налогам: "йон достанет"... "Вековая тишина" таила в себе нерастраченные силы и ждала, по предсказательству Жозефа де Местра, своего "Пугачева из русского университета"»320.

После февральской революции «крестьянский бунт» стремительно набирал обороты. «К ноябрю 1917 г., — пишет Е. Иллерицкая,—91,2% уездов оказались охваченными аграрным движением, в котором все более преобладали активные формы борьбы, превращавшие это движение в крестьянское восстание. Важно отметить, что карательная политика Временного правительства осенью 1917г. перестала достигать своих целей. Солдаты все чаще отказывались наказывать крестьян...»321 Гаккебуш-Горелов писал, что в 1917 году «мужик снял маску... «Богоносец»* выявил свои политические идеалы: он не признает никакой власти, не желает платить податей и не согласен давать рекрутов.

* Русский народ по Достоевскому

66

Остальное его не касается»322. В.Станкевич вспоминал, что после февраля «масса... вообще никем не руководится... она живет своими законами и ощущениями, которые не укладываются ни в одну идеологию, ни в одну организацию, которые вообще против всякой идеологии и организации...»323 И. Бунин, записал в своем дневнике, что «всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были... бунтари против всех и вся...»324 По словам И. Майского: «...когда великий переворот 1917 г. (февральский) смел с лица земли старый режим, когда раздались оковы и народ почувствовал, что он свободен, что нет больше внешних преград, мешающих выявлению его воли и желаний, — он, это большое дитя, наивно решил, что настал великий момент осуществления тысячелетнего царства блаженства, которое должно ему принести не только частичное, но и полное освобождение»325. В. Булдаков, отмечая, что с революцией в низах воцарились «дичайшая анархия, лишенная всех сдерживающих начал», «всеобщий развал, ставший подобным природному бедствию»... даже приходит к радикальным выводам, что «гражданская война выросла из хаоса и далеко не сразу приобрела черты двухполюсности. Есть основание всерьез задуматься, а существовала ли она в ставшем хрестоматийным виде где-либо вообще, кроме перевозбужденных «красных» и «белых» голов и написанных под влиянием их эмоций учебников?»326

Высвобожденная крестьянская стихия, как пыль, смела и кадетов, и Временное правительство, и царских генералов... Что представляла из себя русская армия в 1917 г. — более 90% вчерашние крестьяне, озверевшие от войны. Интересен и поучителен в данном случае пример приводимый У. Черчиллем о демобилизации английской армии: «Конечно, имелись налицо и такие факторы, которых никто не мог учесть и которые до сих пор еще ни разу не проявлялись. Почти 4-миллионная армия была по приказу властей сразу освобождена от железной военной дисциплины, от неумолимых обязательств, налагаемых делом, которое эти миллионы считали справедливым. В течение нескольких лет эти огромные массы обучались убийству; обучались искусству поражать штыком живых людей, разбивать головы прикладом, изготовлять и бросать бомбы с такой легкостью, словно это были простые снежки. Все они прошли через машину войны, которая давила их долго и неумолимо и рвала их тело своими бесчисленными зубьями. Внезапная и насильственная смерть, постигавшая других и ежеминутно грозившая каждому из них, печальное зрелище искалеченных людей и разгромленных жилищ — все это стало обычным эпизодом их повседневного существования. Если бы эти армии приняли сообща какое-нибудь решение, если бы удалось совратить их с пути долга и патриотизма, не нашлось бы такой силы, которая была бы в состоянии им противостоять...»327 Только за одну неделю с начала демобилизации из различных пунктов Англии поступили сведения о более чем тридцати случаях неповиновения среди войск, настоящие бунты вспыхнули в Лютоне и в Кале.

67

И это в Англии, не знавшей войны на своей территории и толп беженцев, не истощенной до предела, как Россия, со стабильной властью. Что говорить о России, разоренной войной, с революционным хаосом и безвластием. Не революционные партии: ни кадеты, ни социалисты или большевики, — и не белые генералы определяли к октябрю 1917 г. политику русского государства, она целиком подчинялась требованиям разгулявшейся стихии, и не было силы, способной ей противостоять.

Об этом в мае 1917 г., еще до первого появления большевиков на сцене революции, генерал Алексеев в своих ответах говорил на вопросы Мих. Лемке:

— А вы не допускаете мысли о более благополучном выходе России из войны, особенно с помощью союзников, которым надо нас спасти для собственной пользы?

— Нет, союзникам вовсе не надо нас спасать, им надо только спасать себя и разрушить Германию. Вы думаете, я им верю хоть на грош? Кому можно верить? Италии, Франции, Англии... Скорее Америке, которой до нас нет никакого дела... Нет, батюшка, вытерпеть все до конца, вот наше предназначение, вот что нам предопределено...

— Армия наша — наша фотография. Да это так и должно быть. С такой Армией в ее целом можно только погибать. И вся задача командования свести эту гибель к возможно меньшему позору. Россия кончит прахом, оглянется, встанет на все свои четыре медвежьи лапы и пойдет ломать... Вот тогда мы узнаем ее, поймем, какого зверя держали в клетке. Все полетит, все будет разрушено, все самое дорогое и ценное признается вздором и тряпками...

— Если этот процесс неотвратим, то не лучше ли теперь же принять меры к спасению самого дорогого, к меньшему краху хоть нашей наносной культуры? — спросил Лемке.

— Вы бессильны спасти будущее, никакими мерами этого не достигнуть. Будущее страшно, а мы должны сидеть сложа руки и только ждать, когда же все начнет валиться. А валиться будет бурно, стихийно. Вы думаете, я не сижу ночами и не думаю, хотя бы о моменте демобилизации Армии. Ведь это же будет такой поток дикой отваги разнуздавшегося солдата, который никто не остановит. Я докладывал об этом несколько раз в общих выражениях, мне говорят, что будет время все сообразить и что ничего страшного не произойдет; все так-де будут рады вернуться домой, что о каких-то эксцессах никому в голову не придет...* А между тем, к окончанию войны у нас не будет

* Военный министр В. Сухомлинов докладывал Николаю II о проблеме мобилизации еще в июне 1915 г. — в период отступления русских армий: «Уроки событий после японской войны должны послужить указанием для организации демобилизации после этой войны, — что будет несравненно труднее, так как коснется не части армии, а всех вооруженных сил... Для благоприятного течения демобилизации уже необходимо приступить к подготовительным работам». (Сухомлинов В.А..., с. 338.)

68

ни железных дорог, ни пароходов, ничего — все износили и изгадили своими собственными руками»328.

В. Шульгин писал о тактике Временного правительства в этих условиях: «Мы все проталкивали Керенского к власти... своей пляской на гребне волны он дал нам передышку на несколько месяцев... Он изображал всероссийского диктатора. Надо быть поистине талантливым актером, чтобы играть эту роль...»329 Точно так же на гребне волны плясали и лидеры Советов... результат был вполне предсказуем. Большевики чудом удержались на гребне волны, и то только потому, что плыли по течению, то есть исполняли волю той самой стихии, дав ей землю и мир.

Крестьянские восстания и бунты сопровождали все буржуазные революции, в том числе и в Англии, и во Франции. Предпосылкой возникновения бунтов была обострявшаяся нехватка земли, вследствие роста сельскохозяйственного населения, отягощавшаяся сохранением экстенсивных, традиционных методов ведения хозяйства. Совершавшийся в это время переход от феодальных, общинных форм хозяйствования к капиталистическим приводил к массовому обнищанию крестьянства, превращению его в пауперов. Кризисы и разорения, приносимые революциями, радикализовывали ситуацию и неизбежно приводили ее к крестьянскому бунту. Однако нигде он не приобрел такой силы, как в России. Тому было четыре основные причины:

На первую указывал один из основоположников анархизма М. Бакунин в 1873 г.: «В русском народе существуют в самых широких размерах те два первых элемента, на которые мы можем указать как на необходимые условия социальной революции... Первая и главная черта — это всенародное убеждение, что земля принадлежит народу... Вторая, столь же крупная черта, что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине...; третья черта...—это квазиабсолютная автономия, общинное самоуправление и вследствие того решительно враждебное отношение общины к государству... Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед ним ни являлись... Он находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню...»330 Л. Толстой подтверждал: «Русский народ всегда иначе относился к власти, чем европейские народы, — он всегда смотрел на власть не как на благо, а как на зло...»331

О второй причине, плотно пересекавшейся с первой, писал накануне 1917 года Н.Бердяев: «Россия — самая государственная и бюрократическая страна в мире... Интересы государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории... Классы и сословия слабо были развиты и не играли той роли, какую играли в истории западных стран... Бюрократия развилась до размеров чудовищных... И она превратилась в самодовлеющее отвлеченное начало; она живет своей собственной жизнью, по своим законам, не хочет быть подчиненной функцией народной жизни». В то же время «Россия — страна

69

безграничной свободы духа. Эту «внутреннюю свободу русского народа, которую он не уступит ни за какие блага мира»... «В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства. Россия — страна бытовой свободы, неведомой передовым народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами... Русский человек с большой легкостью... уходит от всякого быта, от всякой нормированной жизни. Тип странника так характерен для России... Россия — фантастическая страна духовного опьянения... страна самозванцев и пугачевщины... страна мятежная и жуткая в своей стихийности...»332

Бердяев ссылается на Белинского, который писал: «Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы пить вино, бить стекла и вешать дворян»333 В 1917 г. в диппочте, идущей на Запад, о русских говорилось: «Когда у него ослабевает узда, малейшая свобода его опьяняет. Изменить его природу нельзя — есть люди, которые пьяны после стакана вина. Может быть, это происходит от долгого татарского владычества. Но ситуация именно такова. Россия никогда не будет управляться английскими методами. Парламентаризм не укоренится... (у них)»334.

М. Палеолог 13января 1917 г.: «Вне царского строя, то есть вне его административной олигархии (в России) ничего нет: ни контролирующего механизма, ни автономных ячеек, ни прочно установленных партий, ни социальных группировок...» Французский посол видел в этом кардинальное отличие России от Запада. За две недели до Февральской революции он записывает: «На какую ни стать точку зрения политическую, умственную, нравственную, религиозную — русский представляет собой всегда парадоксальное явление чрезмерной покорности, соединенной с сильнейшим духом возмущения. Мужик известен своим терпением и фатализмом, своим добродушием и пассивностью, он иногда поразительно прекрасен в своей кротости и покорности. Но вот он вдруг переходит к протесту и бунту. И тотчас его неистовство доводит его до ужасных преступлений и жестокой мести, до пароксизма преступности и дикости... Нет излишеств, на которые не были бы способны русский мужчина или русская женщина, лишь только они решили «утвердить свою свободную личность»... Можно отчаяться во всем. О, как я понимаю посох Ивана Грозного и дубинку Петра Великого!»335

В-третьих. менталитет русских крестьян (солдат) отличался от европейских, еще Наполеон возмущался тем, что русские ведут войну не по правилам, пройдет немногим более ста лет, и уже Гитлер обвинит русских в нарушении тех же правил войны. Во время Второй мировой, после того как боевые действия переносились на территорию противника, российское командование было удивлено тем, что, как в свое время во Франции и позже в Германии, «правила войны» действительно были другими. Русская война не по «правилам» выражалась в массовом партизанском движении. В других странах, за исключением, пожалуй, Греции и бывшей Югославии, таких масштабов партизанской войны не знали. Создание партизанских отрядов говорит о том, что стихия русского кре-

70

стьянства самостоятельно приобретала некий начальный, зачаточный организационный порядок, исторически основанный на неофициальных формах самоуправлении русского крестьянства. Во время гражданской войны он выразился не столько в организации самоуправления или партизанских отрядов, сколько в создании многочисленных банд «зеленых» и различных атаманов, которые воевали против всех.

В-четвертых, «условия для их формирования, — пишет В. Шамбаров, — сложились подходящие — огромные коммуникации, небольшие гарнизоны, много "бесхозного" оружия. И демобилизованных солдат, хорошо умеющих с ним обращаться. И партизанское движение родилось само собой, уже без всякого инициирования. В Белоруссии начал действовать отряд деда Талаша в Петриковском районе, знаменитые партизаны Дукорской пущи, Рудобельских лесов... По Украине загуляли Махно, Котовский и прочие "батьки". Да и "мирные" крестьяне отнюдь не спешили отдавать хлеб и скот по спущенным им разнарядкам. А в итоге без каких-либо активных операций центральные державы вынуждены были в критическое лето 18-го держать на Востоке свыше 50 дивизий»336. Численность махновской армии была сопоставима с численностью всех казачьих армий — до 40 тыс. человек337. Махновцы контролировали целые области и крупные города, такие как Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Екатеринослав.

После разгрома белогвардейцев красные далеко еще не стали хозяевами на освобожденных территориях. Глубинные сельские местности Украины все еще находились под контролем сотен больших и малых отрядов банд и «зеленых». В отличие от «черных орлов» России, украинские зеленые, чьи отряды состояли в основном из дезертиров, были хорошо вооружены. Даже летом 1920 года в той же армии Махно насчитывалось около 15 тысяч пехоты, 2500 кавалеристов, сотня пулеметов, 20 орудий и два бронепоезда338. Крестьянская армия Григорьева насчитывала почти 20 тыс. бойцов, с 50 орудиями, 700 пулеметами, в апреле — мае 1920 г. взяла целый ряд городов Южной Украины: Черкассы, Херсон, Николаев, Одессу и некоторые другие. Свои цели Григорьев декларировал следующим образом: «Вся власть Советам народа Украины!», «Украина для украинцев без большевиков и евреев!», «Раздел земли», «Свобода предпринимательству и торговле»339. Почти 20 тыс. партизан атамана Зеленого удерживали чуть ли не всю Киевскую губернию, за исключением важнейших городов...

Общая численность только активных участников «крестьянского бунта» переваливала за 3 млн. человек, то есть на первом этапе гражданской войны превышала численность белой и красной армий вместе взятых в несколько раз. Десятки крестьянских формирований численностью до нескольких тысяч человек воевало против всех почти в каждой губернии Юга России и Сибири.