Тема урока: Слово о полку Игореве

| Вид материала | Урок |

- А. С. Пушкин «Повести Белкина». Тема и идейный смысл одной из них, 45.65kb.

- Кто же автор поэмы «Слово о полку Игореве»?, 314.67kb.

- А. С. Пушкин «Повести Белкина». Тема и идейный смысл одной из них, 44.67kb.

- Кондратьева Елена Слово о полку Игореве, 62.29kb.

- Экзаменационные билеты по литературе 11Б кл. Билет №1 «Слово о полку Игореве», 44.11kb.

- Урок-лекция (9 класс) Тема: «Золотое слово», 67.97kb.

- Экзаменационные билеты по литературе 9 класс Билет №1 «Слово о полку Игореве», 28.3kb.

- План работы Введение. «Слово о полку Игореве» как переводческая проблема: «Слово» слово,, 312.02kb.

- «Слово о полку Игореве», 251.57kb.

- «Слово о полку Игореве», 11.98kb.

Урок литературы в 9 классе

Учитель: Уразаева Р.Ч.

Тема урока: Слово о полку Игореве

Цель:

- интегрируя материалы истории, литературы, изобразительного искусства, музыки, познакомить учащихся с историей похода князя Игоря Святославича против половцев, его последствиями и значением для Руси;

- формировать умения ориентироваться в разных источниках, давать монологические ответы, наблюдать по содержанию текста, сравнивать, оценивать, делать выводы, обобщать, соединять словесные и зрительные образы;

- воспитывать патриотизм, приобщать к произведениям искусства.

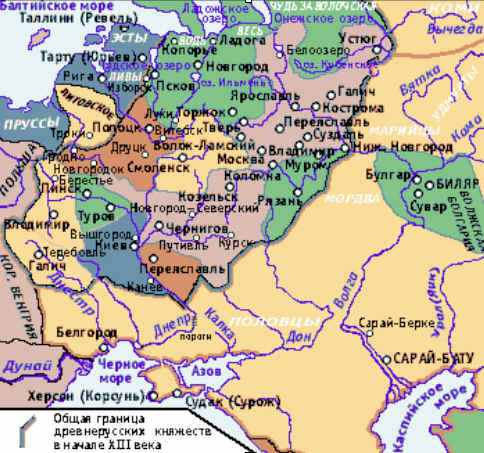

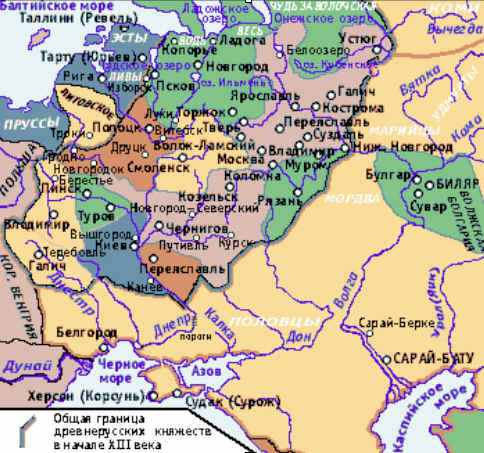

Оборудование: карта “Русь в XII – нач. XIII вв.”; картины Н.К. Рериха “Поход князя Игоря”, В.М. Васнецова “После побоища Игоря Святославича с половцами”, рисунок М.А. Рыбниковой “Плач Ярославны” и др.; гравюра В.А. Фаворского “Золотое слово Святослава”, , карточки-информаторы с содержанием которых ученики знакомятся заранее.

“Слово…” - произведение огромной идейной силы, это – произведение,

призывающее к единству, обличающееусобицы князей.

Д.С. Лихачев

Ход урока

Учитель. В набросках статьи о русской литературе А.С. Пушкин писал: “Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники”. Предлагая обратиться к ним, думаю, что великий поэт не исключал и “Слово о полку Игореве”, которое он знал наизусть и необычайно высоко ценил. Перед вами текст этого исторического памятника, авторство которого до сих пор не установлено. Более 200 лет находится “Слово о полку Игореве” в поле зрения издателей, исследователей, переводчиков, поэтов, художников, композиторов и просто читателей.

Сегодня на уроке, интегрируя материалы разных источников (истории, литературы, ИЗО, ), мы будем говорить об историческом факте – походе князя Игоря против половцев в 1185 г., о том, как проходил поход, каковы его последствия, какое он имел значение для Руси, что объединяет разные источники, повествующие об одном и том же событии.

Начнем с истории открытия “Слова о полку Игореве”.

Ученик, используя карточку-информатор. Известный любитель и собиратель русских древностей граф А.И. Мусин-Пушкин в начале 90-х гг. XVIII века приобрел в Спасском монастыре г. Ярославля старинный рукописный сборник. В числе древнерусских произведений, оригинальных и переводных, было “Слово…”.

В начале же 90-х гг. по поручению А.И. Мусина-Пушкина для императрицы Екатерины II была снята копия с древнерусского текста, а в 1800 г. “Слово…” было издано. Чудесная находка вызвала сразу же большой интерес.

В 1812 г. сборник, включавший “Слово…”, сгорел во время пожара Москвы со всем ценнейшим собранием древнерусских рукописей в доме А.И. Мусина-Пушкина. Сохранились только первый печатный текст и рукописная копия “Слова…”, выполненная для Екатерины II.

В основу “Слова…” положены события злополучного похода князя Игоря в 1185 г. против половцев.

Учитель. Для более глубокого осознания похода и того, что связано с ним, следует обратиться к истории.

- Что из истории известно о положении Руси в XII веке и князе Игоре?

З

вучит рассказ ученика у карты. В XII веке на Руси полностью возобладала феодальная раздробленность. Обширное древнерусское государство с центром в Киеве распалось на множество княжеств, лишь слабо объединенных между собой государственной общностью: Владимиро-Суздальское, Смоленское, Полоцкое, Галицко-Волынское, Черниговское, Киевское, Новгород-Северское – всего 15 княжеств. В южно-русских степях в это время кочевали половцы, тюркоязычный народ, и совершали опасные набеги на Русь. Князья отдельных княжеств проводили свою обособленную политику, вступали в междоусобные войны, иногда призывали себе на помощь врагов русской земли – половцев. Общерусская власть киевского князя не исчезла еще полностью, но ее значение неудержимо падало. Двоюродные братья – Святослав и Игорь – княжили в это время один – в Киеве, другой – в Новгороде-Северском княжестве и вели противоборство с половцами, которые ежегодно предпринимали походы на русские земли. Весной 1185 г. Святослав Киевский удачно выступил против половцев, нанес им поражение, захватил много добычи и пленников. Позднее, когда половцы были сокрушены киевским князем, Игорь Новгород-Северский совершил самостоятельный поход, имея небольшую дружину (это было 23 апреля 1185 г.). Но закончился он для Игоря бесславно: рать почти полностью уничтожена, князь взят в плен. В дальнейшем Игорь бежал. В 1198 г. стал князем Черниговским, умер в 1202 г.

вучит рассказ ученика у карты. В XII веке на Руси полностью возобладала феодальная раздробленность. Обширное древнерусское государство с центром в Киеве распалось на множество княжеств, лишь слабо объединенных между собой государственной общностью: Владимиро-Суздальское, Смоленское, Полоцкое, Галицко-Волынское, Черниговское, Киевское, Новгород-Северское – всего 15 княжеств. В южно-русских степях в это время кочевали половцы, тюркоязычный народ, и совершали опасные набеги на Русь. Князья отдельных княжеств проводили свою обособленную политику, вступали в междоусобные войны, иногда призывали себе на помощь врагов русской земли – половцев. Общерусская власть киевского князя не исчезла еще полностью, но ее значение неудержимо падало. Двоюродные братья – Святослав и Игорь – княжили в это время один – в Киеве, другой – в Новгороде-Северском княжестве и вели противоборство с половцами, которые ежегодно предпринимали походы на русские земли. Весной 1185 г. Святослав Киевский удачно выступил против половцев, нанес им поражение, захватил много добычи и пленников. Позднее, когда половцы были сокрушены киевским князем, Игорь Новгород-Северский совершил самостоятельный поход, имея небольшую дружину (это было 23 апреля 1185 г.). Но закончился он для Игоря бесславно: рать почти полностью уничтожена, князь взят в плен. В дальнейшем Игорь бежал. В 1198 г. стал князем Черниговским, умер в 1202 г.Учитель. Вот такие сведения дает история Отечества.

- Почему поход князя Игоря против половцев оказался неудачным?

Учитель. О том, как происходили события похода храброго князя небольшого Новгород-Северского княжества Игоря Святославича, рассказывают летописи. Познакомиться с содержанием летописного источника позволяет учебник литературы.

- Самостоятельно прочитайте, отметьте главное, касающееся истории похода.

(Звучит ответ учащегося.)

Учитель. А теперь перелистаем страницы “Слова…” и посмотрим, как в нем развивается поэтический рассказ об Игоревом походе.

- Придерживается ли автор “Слова…” строгой последовательности в развертывании событий? Как их изображает? Почему?

Обобщает ученик, используя карточку-информатор. Повествование прерывисто, фрагментарно, читатель не подводится к событию постепенно, а как бы сталкивается с ним. Автор “Слова” - по мнению Д.С. Лихачева, исследователя поэмы, - рассчитывал на точное знание современниками обстоятельств похода Игоря. Мы же о них узнали из исторической справки летописного толкования.

Учитель. Древняя поэма построена так, что напоминает нам монтаж эпизодов в кино. Эти эпизоды и подсказывают композицию “Слова…”.

- Что такое композиция? Какова она, по-вашему, в “Слове…”?

Учитель. Итак, поэма состоит из вступления, трех основных частей и концовки. Изображение событий неоднократно прерывается авторскими размышлениями о современности и прошлом Русской земли..

- О чем сообщается во вступлении?

- Кто такой Боян?

- В чем особенность его поэтической манеры?

- Как намерен вести повествование автор?

Учитель. Далее автор рассказывает о сборах Игоря и брата его Всеволода в поход. Соучастницей происходящего является природа.

- В чем оно проявилось?

- Какова роль ее?

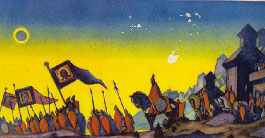

Учитель. Известный художник Н. К. Рерих одну из семи тысяч картин назвал “Поход князя Игоря”. Она как нельзя лучше передает смятение, порожденное солнечным затмением.

Н. К. Рерих “Поход князя Игоря”

Обобщает ученик, используя карточку-информатор. Зловещая, переходящая в синеву желтизна неба. Темный круг с золотым ореолом - затмение. Силуэты ратников с хоругвями, в полном боевом облачении. Справа на коне князь Игорь. Смотрит он на полки, на померкнувшее Солнце, на далекую линию горизонта. Там где-то впереди - вражеские орды. Там ждут его войско грозные испытания. (Н.К.Рерих. Зажигайте сердца, с.126)

На фоне золотисто-жёлтого неба чётко выделяются темные силуэты ратников Игоря. Огненно пламенеют их плащи и щиты. Вся нижняя часть полотна занята сплошной цепью пеших и конных воинов, которые появляются из ворот крепостной стены и исчезают за горизонтом. Над ратью реют хоругви и колышутся длинные пики. Жёлтое небо столь неожиданно и смело выбрано художником для изображения солнечного затмения, переходит выше в густую синеву, на которой ярко горит золотая корона затемненного диска солнца. Чрезвычайно эмоциональный цветовой аккорд из жёлтых, тёмно-синих и красных тонов звучит торжественно, в нем и траур по предрешенным потерям, и утверждение конечной победы. (П.Беликов, В.Князева. Н.Рерих, с.242)

Учитель. Первое столкновение войск Игоря было удачным.

- Нарисуйте словесную картину битвы.

Учитель. Но радость храбрых русичей преждевременна. Зловещей тучей надвигаются на Игореву дружину силы половцев.

- Опишите кровопролитное второе сражение.

Учитель. Стойко сражаются воины. Но под натиском многочисленного половецкого войска гибнет дружина, а князь Игорь попадает в плен к кочевникам. Обратите внимание на картину В.М. Васнецова “После битвы Игоря с половцами”.

- Что на ней изображено?

В.М. Васнецов “После битвы Игоря с половцами”

Обобщает ученик, используя карточку-информатор. Да, мы видим, как, раскинувшись в смертной истоме, рядом лежат и старый, опытный воин, и юноша, впервые изведавший “упоение в бою”. Прямо в сердце угодила ему половецкая стрела, но не успел еще сойти со щеки румянец. И.Е Репин по поводу этой картины писал В.М. Васнецову: “Для меня это [картина В.М. Васнецова] необыкновенно замечательная, новая и глубоко поэтическая вещь…”

- Сопоставляя две битвы, можно сказать, что первая описана лаконично, а вторая пространно. Почему?

- Каковы для Руси последствия поражения Игоря?

- Какие образы помогают передать чувства горечи и печали?

- Куда действие переносится во второй части?

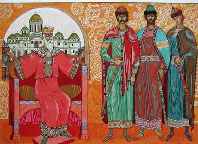

Учитель. Перед вами – князь Святослав Киевский, умудренный опытом полководец и государственный деятель.

- Как он узнал о поражении Игоря и Всеволода?

- Как он относится к случившемуся?

- “И тогда великий Святослав // Изронил свое златое слово…” В чем суть его?

Семенов В.И. Золотое слово Святослава

Ученик, используя карточку-информатор. Четырежды “Слово о полку Игореве” иллюстрировал народный художник, лауреат Ленинской премии академик Владимир Андреевич Фаворский. Его гравюра “Золотое слово Святослава” - средоточие идейного смысла всей поэмы.

Учитель. К “золотому слову” Святослава - к его размышлениям о судьбах Руси – присоединяет свой голос создатель поэмы.

- К кому он обращается?

- К чему призывает?

- В чем обвиняет князей?

Учитель. Тема княжеских несогласий закончена. Автор возвращается к повествованию об Игоре. Как бы высоко не поднималась мысль автора – до осмысления судьбы родины, он не может расстаться с читателем, не сообщив ему о судьбе героя своего повествования – Игоря Святославича. Широкая тема сменяется частной, личной.

- Чем она вводится в поэму?

Звучит в записи “Плач Ярославны”.

Ученик, используя карточку-информатор. Мы видим лаконичный рисунок Марии Александровны Рыбниковой. Тоска, разливаясь по всей русской земле, достигла и Путивля, где с нетерпением ждала возвращения Игоря жена его – Ярославна. Вот стоит она на стенах древнего путивльского кремля. Взгляд ее устремлен в бесконечную даль. Горестно сжав руки, взывает она к Ветру-Ветрилу, к Днепру Словутичу, к пресветлому солнцу. Ярославна и упрекает, и заклинает, просит прилелеять к ней горячо любимого ладу.

Учитель. Плач Ярославны открывает третью часть поэмы. Как видим, от последствий похода страдает не только Родина, но и близкие люди. Будто услышав мольбы Ярославны, князь-пленник совершает побег из “земли незнакомой”. Природа помогает ему в пути на родину.

- Куда он устремляется?

- Как меняется тон повествования?

- Что отражает концовка?

Учитель. Итак, композиция “Слова…” строго продумана. Сначала изображено событие, взволновавшее Русь, а затем объяснены причины поражения русского войска и намечен путь, который должен привести к победе над кочевниками.

- Каков этот путь?

Обобщение. Поэма с гениальной силой и проникновенностью отразила в себе главное бедствие своего времени – недостаточность государственного единства Руси и, как результат, слабость ее обороны от натиска степных кочевых народов, в быстрых набегах разорявших русские города, опустошавших села, угонявших в рабство население, проникавших в самую глубь страны, несших с собою смерть и разрушение.

“Слово…”, по мнению Д.С. Лихачева, - произведение огромной идейной силы, это – произведение, призывающее к единству, обличающее усобицы князей”.