Методы изучения первобытного искусства. Формирование знакового поведения (абстрактного мышления)

| Вид материала | Лекция |

- Искусство первобытного общества, 97.52kb.

- Содержание программы дисциплины. Тема Основные подходы к изучению организационного, 987.59kb.

- «Основы нейробиологии», 28.09kb.

- Методика изучения нумерации чисел и арифметических действий 1-го десятка. Особенности, 146.69kb.

- Тема: Понятия. Основные операции логического мышления, 1261.28kb.

- Рабочая программа По дисциплине «философия» Направление подготовки 080200 Менеджмент, 401.64kb.

- 1. Синкретизм первобытного искусства, 1975.16kb.

- Послевоенное абстрактное искусство в россии(1950-80), 2120.98kb.

- Казимира Малевича «Черный квадрат», 45.53kb.

- Темы курсовых работ по специальности «культурология», 28.16kb.

1 2

Лекция 1-2

Методы изучения первобытного искусства. Формирование знакового поведения (абстрактного мышления).

Изобразительное искусство появляется примерно 38-37 тысяч лет назад. Появляется в достаточно сложившихся формах (хорошее знание композиции, умение представить изображаемый объект).

38-37 тысяч лет назад – дата появления?

дата фиксации!

Появление уже сложившегося искусства говорит о том, что это уже не первый этап. Эволюция, которая приводит к появлению абстрактного образа:

1. Определенная условность изображения.

2. Определенные правила изображения.

3. Набор изображений достаточно ограничен. По сути дела одна тема – изображение зверя (зооморфные изображения подчинены определенной композиции – свидетельство процесса накопления информации).

!Граница от Англии до Индии – палеолитическое искусство – повторяемость одних и тех же правил! Ряд памятников заставляет удревнить время первых образцов – длительный процесс.

Хронология:

1. Искусство Палеолита (40 – 38 тыс. лет назад – 10 тыс. лет назад).

Длительный неоднозначный период.

Памятники трех видов:

- Пещерные ансамбли (но есть живопись и на открытом воздухе), монументальное искусство, как живопись, так и графика.

- Мелкое искусство (мобильное) – мобильная пластика.

- Мобильная графика – на мелких предметах.

2. Искусство Мезолита (10 – 8 тыс. лет назад).

Ряд коренных изменений, связанных с памятниками искусства.

!Появляется изображение человека! Художественная форма схематизируется. Изображение человека приносит в искусство изображение действия. Приходится изобретать четкие композиционные схемы.

Художественная схема влечет следующий этап – художественного знака.

Мезолит – проблема поиска звена от схемы к знаку. С помощью минимализации человек получает возможность записать больше информации.

!Важная возможность:

- путь к знаковому искусству

- путь к пиктограмме (к письму).

3. Искусство Неолита

Во многом будет определяться зональной неравномерностью, это приведет к формированию:

- южных территорий (предпосылки земледельческих культур)

- неолит севера (собирательско-охотничье хозяйство).

В неолите:

- приоритет знакового искусства

- появление полноценных текстов (запись информации)

- формирование предпосылок формирования локальных художественных культур.

4. Художественная культура ранних земледельцев.

Также, не хронологический, а стадиальный этап. Соединяющее звено между собственно первобытным обществом и культурами ранних цивилизаций. Но эта культура не исчезает, когда появляются культуры ранних цивилизаций.

! В культуре ранних земледельцев формируется мировосприятие, связанное с оседлым образом жизни!

*Принято включать искусство бронзового и железного века, но это уже Древний Восток или Древняя Греция.

Искусство в рамках первобытного общества нельзя определить привычными рамками. Это часть духовной культуры, точнее термин – изобразительная деятельность (эстетическое – не определяющая задача).

Свидетельство записи общекультурной информации. Факты: жесткий отбор образов, повторяемость, большая роль изобразительной деятельности – транслятора, накопителя информации. Конкретные специфические цели – важная часть духовной культуры.

Передача информации:

- визуально

- вербально

- массовая коммуникация.

Минусы вербального способа: краткость и недостоверность. Визуальная передача – передача правил взаимоотношения человека и природы (общества), эти правила – этические, эстетические, сакральные.

Определяющее понятие пользы. Изображается то, что полезно для общества.

Методы исследования первобытного искусства:

1. Археологический метод исследования не анализирует главное – способ записи этой информации.

2. Формально-стилистический анализ. Он тоже мало дает – вырывает вещь из контекста, она лишена провенанса (происхождения).

3. Метод семантического анализа (в начале 20 века). В рамках художественной формы главное – дешифровка содержания. Был долго популярен. Но использование привело к огрехам: часто попытка изучения знаковой природы не уделяла внимания компонентам – цвет, линия, композиция… Получалось, что знак не просто приоритетен, а одинаков.

4. Метод этнографических параллелей (складывается в 60-70 гг. 19 века). Постполитический образ жизни порождает возможность изучать древнюю модель мира. Перестал быть приоритетным – в чисто теоретическом варианте культур нет, в рамках каждой культуры большую роль играет проблема локальности. Есть формы, которые утрачены – пение, танец и др.

Каждый метод несет положительное и отрицательное. В середине 20 века все больше и больше возникает необходимость выработать новый метод.

5. Комплексный метод. Сочетание всех положительных качеств остальных методов. Отражает важную составляющую первобытной культуры – синкретизм – это основополагающая часть искусства и культуры первобытного общества.

*Синкретизм – взаимосвязь и взаимозаменяемость всех элементов культуры со всеми без исключения аспектами бытия. Любая часть культуры неотрывно связана с другой (танец не может существовать без музыки).

Каждый компонент культуры обладает важным качеством:

!Говорит об одном и том же в рамках определенного вида искусства!

Рамка – проблема определения человека в окружающем мире.

Синкретизм будет определять все состояние культуры Древнего Мира – от палеолита до Древнего Рима – этапы возвышения синкретизма. Синкретизм дает представление о понятии взаимозамещаемости.

!Часть есть целое и целое есть часть!

Синкретизм предполагает слитность форм и значений искусства (функций).

Черты первобытного искусства:

1. Гомогенный характер (стилистическая и сюжетная однообразность). Будет существовать весь палеолит и мезолит, разрушено в неолите.

2. Принципиально коллективный характер искусства (продукт длительных процессов отбора, накопления и передачи, в основе не личностный подход, а коллективный. !Не результат работы творческой личности!

3. Принципиально непрофессиональный характер (незначимость манеры исполнения). Манера исполнения – не эволюционная черта.

4. Полифункциональный характер искусства (это изобразительная деятельность). Искусство совмещает несколько функций, но ни одна не является определяющей:

- социальная – реализуются процессы коммуникации (то, ради чего развивается изобразительная деятельность, канал связи между человеком и социумом – социализация) между поколениями.

- магико-религиозная – сакральный текст, передача представлений о мире.

- эстетическая, но она не приоритетна.

Проблема рождения абстрактного мышления.

Умение мыслить образно (создание некого абстрактного образа). Оно присуще также высшим приматам. Следы изобразительной деятельности совпадают с повсеместным расселением homo sapiens.

!Изобразительная деятельность – специфика нашего биологического вида. Но не является врожденным - в процесса социализации мы способны воспринимать мир в образах (в процесса социализации и инкультурации).

Это социально накопляемый опыт. Чтобы он мог передаваться до него должны быть некие процессы отбора. Проблема генезиса абстрактного мышления… Если это биологически неприсущее должно проходить больше времени.

Проблема антропогенеза с точки зрения формирования навыков абстрактного мышления.

Примерно 3,5 млн. лет назад – появление австралопитеков. У них ряд важных изменений:

1. Передача способов обработки орудий. Орудия отличаются удобностью, определенной полифункциональностью.

2. Австралопитеки также занимались охотой – она дает умение ориентации в пространстве и времени (это первые координаты без чего человек не определит границы своего мира) !Эволюционируют быстрее те представители, которые занимаются охотой!

Гомениды делятся на древних (парантропы) и неоантропы.

Изменение черепной коробки – увеличение затылочной части – свидетельство развития мозга (абстрактного мышления). Правое полушарие отвечает за образное мышление (оно связано слеворукостью), левое – техническое. На определенном этапе преобладали леворукие люди, определенный контингент, мыслящий абстрактно.

1. Хомо Хабилис (homo habilis).

Человек умелый (поздние австралопитеки также к ним относятся). Умение делать орудие искусственным способом и использование только его. Передача межпоколенного опыта. У них была горловая речь. В основном занимались только охотой: знание повадок животных.

*Эпоха благоприятного климата, но приоритет охоты, выживают и эволюционируют эти люди.

■ Стоянка Торральба в Испании – рядом с ней древнее заболоченное озеро – останки слонов в анатомически правильном порядке, но верхняя часть – следы скребка. Количество скелетов говорит о том, что это место охоты многих племен. Скорее всего мясо вялили, заготавливали. Способность организоваться.

Homo habilis получает особенность – стереоскопичность зрения, умение видеть мир в трех измерениях. Это не только понимание мира как объема, это еще и способность представить художественный образ в пространстве.

2. Хомо Эректус (homo erectus).

Человек прямоходящий. Умение стоять на двух ногах – умение с другого угла посмотреть на пространство, усиливает эволюцию стереоскопичности зрения. Способность цветового видения (изменение черепной коробки). Мир приобретает объем и цвет.

!Все это усиливает необходимость рождения образа представления мира.

У homo erectus уже развита речь.

В это время – первые искусственно созданные жилища.

■ 400 тыс. лет назад – Ницца – Вилла Шато де Резюмо. Есть элементы жилища, функция. Появление искусственного жилища – появление важных компонентов – разделение своего и чужого жилища впервые получает искусственную форум.

У homo erectus - искусственное использование огня (но чисто практическое).

*В это время постепенно приходит оледенение. Оно убыстрило темп эволюции: способность выживать, защащиаться, утеплять жилища шкурами. Провоцирует объединение людей в коллективы. Охота на мамонта и шерстистого носорога требует коллектива.

!Провокация методов коллективной жизни. Закладываются навыки и правила социального общежития:

- моногамия

- четкое разделение труда.

3. Неандертальцы (homo neanderthalensis или homo sapiens neanderthalensis – две теории). Согласно второй – два вида, второй – homo sapiens sapiens.

У неандертальцев ряд свидетельств существования неутилитарной деятельности (нельзя объяснить экономической выгодой) – первый шаг формирования духовной культуры. Это необходимое условие появления абстрактного мышления.

*неандерталец – тупиковая ветвь. Были попытки скрещивания неандертальца и сапиенса – потомство мертворожденное. Неандертальцы не вымирают с появлением сапиенсов.

Неутилитарная деятельность:

1

) появление искусственных захоронений (остальные бросали покойников как звери). Появляется ряд памятников свидетельствующих о специфических мероприятиях связанных с провожанием куда-то члена рода. Чаще всего – положение эмбриона, костяк посыпается краской (часто охра – но нет семантики цвета).

) появление искусственных захоронений (остальные бросали покойников как звери). Появляется ряд памятников свидетельствующих о специфических мероприятиях связанных с провожанием куда-то члена рода. Чаще всего – положение эмбриона, костяк посыпается краской (часто охра – но нет семантики цвета).■ На территории Ирака – пещера Шанидар. В слое Шанидар-4 ряд уникальных захоронений - с цветами (остатки определенных видов растений – лечебных, собираемых в определенное время) – ряд предпосылок к осознанию того, что с физической смертью жизнь не заканчивается.

2) появление человеческих черепов со следами съеденного мозга (ритуальный каннибализм) или черепа подготовлены особым способом для экспонирования – со следами скребка. Отверстие, где входят шейные позвонки расширено (сажали на палку?) Черепа находят в определенных местах пещер.

3) Появление археологического материала связанного с попыткой отмечать какой-либо цикл.

*4) Дискуссионный пункт. Медвежьи пещеры (с ними связана одна из гипотез происхождения искусства). Встречается археологический материал. Это высокогорные, отдаленные, труднодоступные районы, там отсутствует или минимален культурный слой. !Там обнаружены кости животных в неанатомическом порядке. Четкая дифференциация костей (пещерный медведь – в холке 2 м в длину 3). Кости разных животных, но превалирует пещерный медведь, кости самцов, самцов 2-4 лет.

!Жесткая система отбора:

- видовая

- половая

- возрастная

Эти кости экспонировались (два варианта): - каменные ящики или

- на полу пещеры.

*5) Самый дискуссионный пункт. Появление предметов, которые выдают важные факты. Это поделки из камня, где в основном сохраняется обрез и структура камня. Минимальная обработка, но камни начинают передавать прототип.

■ Женская статуэтка из Дейхат-Рам (тер. Израиля). Почему не пластика верхнего палеолита? – замкнута между двумя определенными слоями (лавы) – 400-200 тыс. лет назад.

?Когда родилось абстрактное общение? Скорее всего, зародилось у неандертальцев. Но если и было, то в зачаточном состоянии.

Теории происхождения искусства.

1. Теория подражания (наследие классицизма, XVIII века).

2. Гипотеза игры. Человек, играя, постигает действительность. Шаткое «но!» - нужно предположить, что кто-то правила игры прописал.

3. Теория простого этапа (60-70е гг., на основе Медвежьих пещер).

Ученый Столер (Питер) приходит к выводу, что медвежьи пещеры были источником экспонирования. Весь период разделяет на три этапа:

- этап натурального творчества

- этап натурального макета

- глиняный период

Столер пришел к выводу, что это необходимость представления о звере. Кости фиксирующие определенное представление сохранялись по следующему сценарию:

1) экспонирование костей в продольном разрезе. Это искусственно созданные объект, но сохраняет параметры зверя (нет этапа абстракции).

2) этап поперечного сечения. Уменьшение количества костей по принципу – исчезают второстепенные кости – сохраняются главное (минимализация уже помогает представить зверя целиком).

Этап натурального макета – сведение материалов до минимума. Тело зверя уже выполняется из искусственных материалов (сначала сталактиты, затем груды камней, затем глина) – закрывалось шкурой зверя.

Глиняный период – на базе натурального макета с внедрением искусственных элементов (в искусственном предмете уже можно увидеть предмет). Глиняный – постепенное развитие абстрактного мышления позволяет избавиться от натуральных материалом. Достаточно прототипа из глины.

!Но! Мы точно не можем датировать эти памятники. Развитие художественного образа зацикливается и определяется одним материалом – костями пещерного медведя.

4. Гипотеза информационного взрыва (в работах Шера).

Обращает внимание не на художественную форму, а на художественное содержание. Представление о мире в развитии гоменидов так расширяется, что уже не может передаваться в рамках индивидуальной социализации. «Досапиенсы» останавливались на уровне 3-4х летнего ребенка.

Резкое изменение мозга – правое и левое полушария начинают разделяться. Информационный взрыв приводит к асимметрии мозга (увеличение правого полушария). Это приводит к необходимости фиксировать информацию. Появление способов передачи информации – линия, цвет, объем…

!Теорию объясняет то, что сюжетика и стилистика многих изображений совпадают с детскими рисунками.

*После 7-8 лет рисуют те, для кого это является творчеством, профессией.

Монументальное искусство эпохи Палеолита.

Искусство Палеолита знали давно (летописи), но систематически к нему стали обращаться во второй половине XIX века (рождение многих наук). В этом есть плюсы и минусы: искусство часто признавалось за подделку (теория Дарвинизма отрицала возможность художественной деятельности для таких «людей»). Археология изучалась по 2-ум моделям:

1) Немецкая – изучение в сфере гуманитарных дисциплин (но все памятники во Франции и Испании).

2) В рамках католических колледжей во Франции и Испании.

Первобытное искусство выделяется отдельно перед войной – 30-40е годы и 50-60. Сегодня мы находимся на стадии накопления материала.

Монументальные памятники.

*В последнее время открываются памятники на открытом воздухе.

30-е гг. – Грузия, 70-е гг. – Каир – обнаружены геоглифы (земляная живопись). Условия сохранения минимальны.

Монументальное искусство в основном доходит в двух вариантах:

- монументальная живопись

- графика (пектографы)

Живопись сосредоточена в высокогорных труднодоступных областях, пещеры редко использовались под жилье. Франко-кантабрийский регион – максимальное количество памятников. Обнаружены памятники в Румынии, Чехии, пещеры на Урале. Памятники обладают рядом черт: они повторяются на всем протяжении.

Лекция 3-4

Живопись Палеолита.

*На примере пещерных ансамблей.

Черты, присущие всем ансамблям:

1) Достаточная удаленность от жилья (минимальное наличие культурного слоя – остатки светильников или красок. (*Какие-то пещеры расписывались сразу, какие-то на протяжении 5-8 тысяч лет).

2) Роспись чаще всего не от хода, а от дальних уголков.

3) Определенная специфика композиционного и сюжетного решения.

Композиция – наложение одного изображения на другое, отсутствие четкой взаимосвязи между персонажами.

Технология: три краски – охра (природная или искусственная – окись железа – пролонгированная шкала оттенков), уголь – черный, известь – белый. Несмотря на три компонента – шкала оттенков. С Ориньяка используют наложение цвета на цвет. Связующее – составляющее зверя (кровь, жир, моча, иногда сок растений). Обязательно присутствует часть зверя в изображении.

Специфика сюжета:

Господство изображения зверя. Анималистический комплекс. (*Изображение человека – редко (конец Палеолита)). Это не просто зверь и не любой зверь. Ограничение сюжетики по видовым признакам.

1. Промысловые звери (на которых охотятся). Господство его в сюжете не означает, что это вызвано экономической подоплеокй.

!Часто промысловые звери в изображении не совпадают с теми, на которых охотились на данной территории! Например, пещера Ласко (Франция) – изображение лошадей, бизонов, но охотились на оленей.

Чаще всего – общее представление о промысловом звере.

2. Звери-соседи. Изображение пещерного медведя, львов и тигров.

*Еще у неандертальцев – специфическое отношение к этим животным. Ледник загоняет в пещеры, где они встречаются с ними (вынужденное соседство).

!Это пройдет через многие мифологические системы!

Близнечные мифы – один из первых вариантов мифов – рассказывают о том, что у женщины рождается два детеныша – один человеческий и медвежонок, воспитываются как братья, но со временем медведь уходит в природу, человек в социум. Во время охоты человек случайно убивает брата. Но медведь прощает и передает «брату» важные правила – ведения первой охоты:

- специфическое место этих зверей

- праздник охоты

3. Птицы, рептилии (редкие/фантастические животные).

Редко, но встречается изображение черепахи.

*Изображение промысловых будет располагаться перед глазами, черепаха – тот мир, который когда-то существовал – культурная память.

Изображение, не являющееся записью с реальной природы – палеолитическая живопись сразу начнет записывать два варианта (модели) мира через анималистический код.

!Четкая взаимосвязь: сначала отобрали виды сюжета, затем место его нахождения. Четкая привязка вида животного и его местонахождения.

Промысловые звери, ряд правил:

1) чаще всего бизоны, лошади, крайне редко – мамонт. Северные олени, лани, куланы.

2) при входе чаще всего бизоны и лошади.

3) (сейчас это под вопросом) человеческие захоронения при входе. Это правило повторяется в мезолитических и неолитических памятниках.

Живопись не существовала как единичный вид нематериальной культуры – обязательно привлекался танец, музыка (порождение синкретизма).

Искусство – одна из форм сознания.

П

амятники в основном во франко-кантабрии, они лучше сохранились со времени открытия.

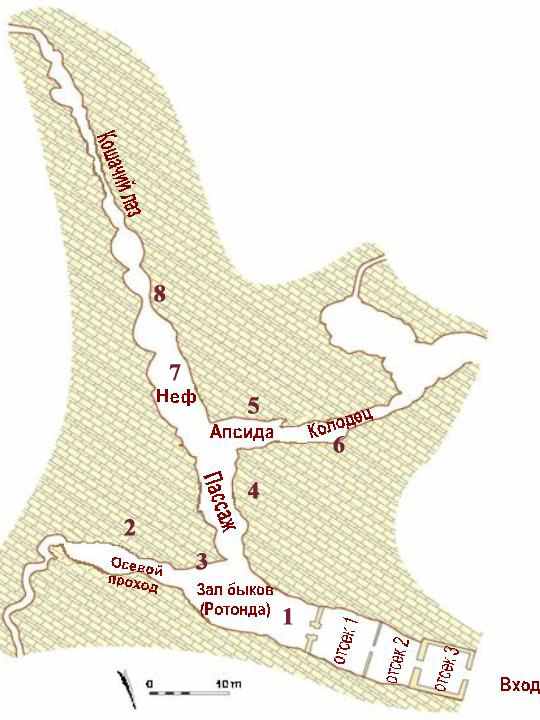

амятники в основном во франко-кантабрии, они лучше сохранились со времени открытия.■ Пещера Ласко (или Ляско, Франция)

Обнаружена случайно, в 40ом году, когда Франция была уже оккупирована немцами. Изучением с самого начала занялся Анри Брель.

70-е годы – резкая смена температурно-влажностного режима, на ней отработана система консервации. Ласко дает точный вариант сюжетов. Невысоко от земли – соответсвенно все сосредоточено под землей. Проникнуть можно было только ползком.

1ый зал – Большой Зал (Зал Быков). Четыре быка на стенах зала. Помещение круглого типа (чаще всего будет давать сцены цикла, круговорота).

2 – коридорного типа – другой темп, замедленный, уже не бег, а остановленность во времени.

Система росписи покрывает Большой Зал не полностью. Сосредоточена на левой стороне (от входа). Правая сторона пуста за исключением той части, которая связана с переходом (роль этих рисунков – связать композицию со следующим помещением). От главного зала – два помещения коридорного типа. Осевой дивертикул (2) – в этом самом неудобном месте первый рисунок.

*У каждого помещения своя тема росписи.

2 – Осевой дивертикул – тема охоты. Первые рисунки связаны с Большим залом, затем тема охоты. Система расположения рисунка – звери идут в сторону обрыва, в конце – разворот композиции. Показывает:

- систему осмотра

- систему движения

3 – задача этой части связать осевой дивертикул с Большим Залом и следующим Боковым проходом (4). Одно изображение слева и группа справа (изображение минимально).

5 – пространство овального типа – справа завершается полукругом, апсида. Стены апсиды – одни из самых фантастических схем.

6 – Колодец – на самой глубине – сцена магической охоты (самый поздний по созданию сюжет – 10 тыс. лет назад).

7 – Неф – еще в осевом дивертикуле очень высокий потолок. Тоже самое в нефе – резкие перепады уровня потолка и пола. Принцип использования мелких сюжетных групп. Дивертикул и неф пока не поддаются расшифровке.

8 – Львиный зал – роспись двух залов сохранилась плохо.

*В Большом зале и осевом дивертикуле подновлялись росписи и добавлялись новые. Скорее всего расписывалась 8 тысяч лет – какие-то темы остаются важными от начала до конца, какие-то исчезают, какие-то обновляются.

Большой зал.

Зал быков имеет незначительную высоту. Все изображения не на самой скале, а на кальцитовой корке.

*Но могли рисовать и по стене. Стену не ровняли специально для росписи. Активное использование рельефа скалы.

Наиболее объемные части тела зврея рисуют на выступах, удаленные на впадинах. Рисунки содержать следы копоти – какие-то более закопченные, какие-то менее – что-то рассматривали больше, что-то меньше.

Иллюзия «бегущих» зверей – бегут в осевой дивертикул. Динамика мира разработана четко и подробно. Видовое многообразие, система бега с четко заданным направлением.

Сначала общая композиция, затем разделение на группы, задача групп, составляющих общую композицию – повторить то же самое.

!Принцип сакральной тафтологии (повторение важных моментов).

Сначала видим некое фантастическое существо – единорог, рядом – изображение лошади. Натурподобие, конкретность, узнаваемость. Мы можем реконструировать вид и род зверя. К «единорогу» невозможно подобрать. В палеолитическом искусстве изображалось несколько видов лошадей. В Ласко – три.

Пары существуют по принципу полярности. Дихотомические понятия – понятия полярные друг другу, но тесно связанные между собой. Составляют целостность мира. *Важность этих понятий уже тогда. Самка и самец, беременная особь (единорог), лошадь – безголовая. Художники специально пробивали контур, затем пририсовывалась голова или нет. Живое/мертвое, умирающее/рождающееся – цикл непрерывности жизни (смена состояний). Вечность круговорота природных сил. Дихотомический принцип – контурное/силуэтное, светлое/темное.

*Разница групп в рамках одной композиции очень важна.

Невозможность заключить формы в некую схему.

Техника исполнения

(в Палеолите – несколько). Часто пересекались в рамках одного изображения.

- нанесение кистью (из травы, ворса животных)

- пальцевая техника (когда нужно подчеркнуть плотность)

- аэрографии (распыления) – стену покрывали жиром (кровью) и напыляли из трубочек. Это дает некую расплывчатость фактуры.

!Никакого реализма. Принцип натурподобия.

Сохранение элементов магического веризма. Разнофактурность материала – благодаря использованию разных техник.

За единорогом – группа бегущих лошадей. Абстрактное мышление достигло определенного уровня – работа с разным размером. Попытка перспективной передачи. Но наоборот – маленькие изображения контурные впереди и перекрывают то, что на самом деле впереди. Пространство понимается сверху – так рисуют дети.

Гигантские изображения быков (от 320 до 540 см). Первое – в этой группе. Эти огромные контурные изображения поглощают группы (более ранние?) Нет! Нарисованы в одно время с лошадьми. Быки лаются в интересной схеме: скрученная перспектива. Само тело животного полностью четко в профиль, а голова с рогами в трехчетвертном развороте (Только так художник может показать рога). Это указание на важность передачи именно этого вида быка.

!Передать не то, что видно глазу, а что видно мозгу.

Умозрительное искусство.

В технике скрученной перспективы также изображения баранов и козлов (рога).

Профильная проекция дает максимально полное представление о звере. Необходимо показать движение зверя. В художественном тексте не присутствует глагол (появится в мезолите) – существительное + эпитет (называет и описывает). Специфика композиции порождается спецификой психологии.

*Каждый из четырех быков со своей собственной характеристикой. Повторяющиеся мотивы, но доля вариантивности.

!Изменяемость и постоянная повторяемость общих правил.

Эта схема представлена не через человека (он часть природы, существующая по ее законам), а через природу и соблюдение природных ритмов.

Изображения оленей – в Ласко их немного, но достаточно. Каждое отлично. Общевидовое – лишь единожды, в проходе. Каждый олень носит оттенок – таких оленей в природе не существует. Конфигурация рогов фантастична. Здесь важный принцип искусства палеолита вообще. Едва переданы ноги, плотный контур – напыление силуэта, активно задействован рельеф скалы. Само тело передается условно – лишено динамики, а мертвая фактура – рога с акцентом ей не свойственным – прорастание, оживание.

*Дихотомия – от одного изображения к группе, целому. Идея дихотомии как полноты, понятие цикличности мира.

Чем ближе к росписи дивертикула, тем больше элементов, которые раньше не встречались. Появляются знаки – знаковые изображения охоты. Следы от настоящих орудий, нарисованные. Ритмически организованные пятна – следы охристых шариков – ими закидывали. Не просто знаки – важный компонент эпохи Палеолита. Не просто знаки охоты – знаки человеческой деятельности, присутствия человека в этом пространстве. Важный знак – трафареты человеческих рук.

!Уникальное сочетание сюжетного и знакового.

Осевой дивертикул.

Основная тема – тема охоты. Роспись в основном сосредоточена на переходах от потолка к стенам. Тема охоты, но не охоты вообще. Первые изображения – связующие с сюжетом Большого зала. Передние ноги уже останавливаются, а задние еще бегут.

Большая корова – не просто композиция, а эмоциональное восприятие. Мотивы Зала быков. Изображение силуэтно – охристое тело (снова используются выступы скалы), черная голова. Выбитый контур сочетается с живописью – на самом деле это безголовое животное. Двойственность состояния – метворе, а при этом живое животное.

Тема охоты, всегда с акцентами – это охота, которая не должна разрушить полноту мира. Убивают одно животное, рождается трое. Вредное действие человека должно быть замаскировано.

Огороженность животного охристыми шариками – вырванность из контекста природы. Сама фактура животного не задана, оно растворяется в природе. Удивительная жизненность рогов.

Собственно тема охоты – летящие стрелы, силки. Те животные, на которых ведется охота, огорожены охристыми шариками.

Идея рамок в осевом дивертикуле.

«Замковый камень» - бык и лошади окружены в узком пространстве – силки, в них летит корова, а из силков, из-под коровы выходит фриз маленьких лошадей – род восполнился, но и еще – поворот композиции – мы пошли в сторону Большого зала. Вверху – незаконченное изображение гигантского быка как в Большом зале.

«Летящая (прыгающая) корова из Ласко» - изображение связано с применением оттенка и пробелов. Передает животное в очень сложной проекции: сочетание нескольких видов. Задние ноги развернуты, голова в профиль. Экспрессия. При передаче лошадей – напротив, спокойствие.

«Фриз маленьких лошадей» - каждая лошадь еще и жеребая – ожидает детеныша. Две первые сочетают кистевую технику и распыление, маленькая – только распыление. Вереницей выходят из силков и распространяются по миру. Тема цикличности с несколько иным аспектом.

*Тема охоты подается так, чтобы показать, что действия человека не могут и не должны разрушить этот цикл.

Вращение животных (тема четырех животных) – корова, два быка и, так называемая, китайская лошадь. Снова силки, стрелы. Композиционное объединение. Текст каждый раз с помощью новых композиционных схем. Принцип диагонали – на перекрестии еле видный контур лошади и силки. Несмотря на отсутствие точки опоры, композиция уравновешена. Состыковка темы вращения и темы охоты – мы уже в нескольких шагах от выхода.

*Средний Мадлен – апогей пещерного искусства.

«Китайская лошадь» - удачное сочетание всех трех техник – тулово контуром, копыта пальцами, грива – напыление. Принцип разнофактурности. С одной стороны фантастичность, с другой – жизненность передачи.

При переходе в Большой зал – тема бега и охоты.

Боковой проход.

На левой стене – одно изображение и группа изображений на правой стене. Композиция в Нефе и Боковом проходе таково, как будто из них нет выхода.

Первое изображение на правой стороне – группа из двух персонажей, падение (лошади). Затем изображения в чем-то напоминающие Большой зал.

Олени и быки – быки силуэтно (не контурно), поглощают оленей.

Неф.

Текст мене читабельный. Сразу при входе – Большая Черная Корова, напротив – контурные протомы оленей. Рядом с Большой Черной Коровой – лошадь. Лошадь – изображение силуэтное, но сочетает в себе штриховой рисунок, с помощью него передана игра мышц и маленький жеребенок (принцип рентгенографических рисунков). Передача того, что видно мозгу. Большая Черная Корова – тонкий контур, раздельные копытца, опирается на интересное изображение – это три квадрата – ни одно деление не совпадает.

Лекция 5-6

Апсида.

Есть рисунки, но это гравировка. Рога оленя? Или растение?

Колодец.

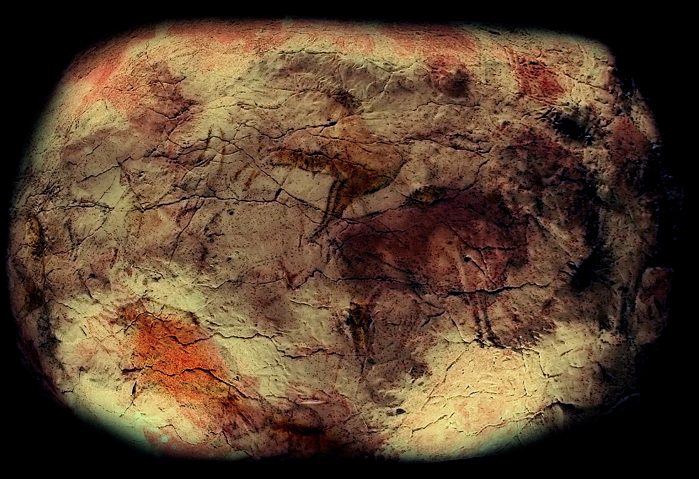

«

Загадочная сцена из пещеры Ласко». Шерстистый носорог и позднее сама загадочная сцена. Либо показ последствий неудачной охоты, либо магическое действие. Шерстистый носорог вымер к началу верхнего палеолита (фиксация элементов культурной памяти). Сама сцена – бизон в состоянии агрессии (смертельно ранен). Гипертрофия – увеличение важных смысловых акцентов. Гипертрофия вываливающихся внутренностей. Рядом с бизоном антропоморфная фигура, птичьи черты лица – маска, рядом с ним – копьеметалка. Сцена приобретает характер действа.

Загадочная сцена из пещеры Ласко». Шерстистый носорог и позднее сама загадочная сцена. Либо показ последствий неудачной охоты, либо магическое действие. Шерстистый носорог вымер к началу верхнего палеолита (фиксация элементов культурной памяти). Сама сцена – бизон в состоянии агрессии (смертельно ранен). Гипертрофия – увеличение важных смысловых акцентов. Гипертрофия вываливающихся внутренностей. Рядом с бизоном антропоморфная фигура, птичьи черты лица – маска, рядом с ним – копьеметалка. Сцена приобретает характер действа. *Позднемадленский период.

Хорошо видна стилистика. И носорог, и бизон вроде в контуре, но носорог – натуроподобен. У бизона гипертрофия – натуроподобие пропадает, непропорциональность тулова и головы. Принципиальное упрощение элементов художественного языка. Минимализация – отметаются детали.

Художественная схема. Начинается новый путь – уменьшение изобразительных средств. Минимум средств – максимум информации!

Связано с процессами эволюции абстрактного мышления. Здесь набор средств становится ненужным. Переход к схематическому, более условному. Схематическое изображение требует меньше времени! Важно для появления пиктограммы.

■

Пещера Альтамира (Испания).

Пещера Альтамира (Испания).Создана достаточно быстро. Помещение – при входе – картинный зал, невысокое, вытянутое, сама система росписей – на потолке. Сам плафон – эпоха среднего Мадлена (расцвет искусства палеолита), хотя ряд изображений выполнен раньше. Затем, возможно, переписали заново. Принцип Ласко с новым оттенком – снова наложение одного изображения на другое. Альтамира – тема бизонов. Цикличность и полнота мира через одно животное. Одна лань, один олень, один кабан. Усложнение, несмотря на облегчение. Техника как будто стоп-кадр – бизон во всех позах.

!Многообразие движения – многообразие форм жизни!

Но присутствуют биполярные понятия – молодой/старый, самец/самка.

*Каждая пещера – свой собственный оттенок.

Отработанная палитра оттенков. Наложение белого на темное, фактура шкуры – разные оттенки охры, наложенные друг на друга. Пролонгированная цветовая шкала. Ощущение живой фактуры. Максимальное использование всех трех техник в одном изображении.

Взаимосвязь конкретного изображения и передача внутреннего состояния.

!Именно в Альтамире это проработано наиболее полно.

У каждой пещеры свой характер. И в Ласко, и в Альтамире разные техники, но многие пещеры – предельная разработка одной техники.

■ Пещера Нио (Франция)

Контурная монохромная живопись. Исключительно черный или темно-коричневый контур. Минимализация, но еще не поздний Мадлен. Передаются родовые признаки, усложняется технология.

Бизоны. Нио – малая пещера, ограниченное количество изображений, нет четкой взаимосвязи между залами – разница функций. «Грустная лошадь».

■ Капова и Игнатьевская пещеры (Урал)

*Игнатьевская - Палеолит со знаком вопроса.

К

апова – центральное пространство – два зала. Первый – изображения животных, второй (под первым) – геометрические знаки. От обоих залов – боковые помещения – Зал Хаоса (напоминает осевой дивертикул). Антропоморфные изображения.

апова – центральное пространство – два зала. Первый – изображения животных, второй (под первым) – геометрические знаки. От обоих залов – боковые помещения – Зал Хаоса (напоминает осевой дивертикул). Антропоморфные изображения.Первый зал – монохромная живопись, только охра, нет работы с оттенком. Сочетание незакрашенных мест и закрашенных – ощущение объема. Использование контура и силуэта. Зал Хаоса – как раз связан с темой побеждения природного. Изображение медведя, но слишком схематичное, бурый или пещерный? Мамонты – собственный характер, пожалуй, самые схематичные мамонты в верхнем палеолите. Изображение как бы издалека.

!Несмотря на однородность сюжета, у каждой пещеры свой способ передачи. При всей однородности – локальные качества.

Мобильная графика.

Происхождение может быть связано и с пещерами, и со стоянками. Сложность датировки. Репертуар близок пещерным ансамблям, но своеобразная передача. Первобытный синкретизм.

*

Мобильная графика – только то, что изначально и первоначально на замкнутом пространстве. Осколки стен не относятся.

Мобильная графика – только то, что изначально и первоначально на замкнутом пространстве. Осколки стен не относятся.■ Грот Лорте (Верхние Пиренеи, Франция)

Сцена – лоси, переплывающие реку. Точнось в передаче действия и ситуации. Точно показаны лоси. Граница воздуха и реки – голова и верх туловища над водой. Ноги – на цыпочках. Изображение лосося.

!Условность пространства при конкретности изображения.

Присутствие человека (при отсутствие его в сюжете) – ромбы со штрихом внутри (символ женского начала).

■ Пещера Руффиньяк (Франция)

Мобильная графика повторяет образы росписи. Одиночно стоящие звери в пустоте пространства.

Оформление острогалов.

Использовались на охоте и, возможно, при ритуале. Для охоты – не оформлены, ритуальные – оформлены. Популярна