Виктор Белов Политические деловые циклы и политический переворот 2008 года

| Вид материала | Документы |

- Вопросы к экзаменам для политологов 3-го курса ф-та социологии, экономики и права, 1161.25kb.

- Институт научной информации по общественным наукам политические отношения и политический, 3220.03kb.

- Вопросы к экзамену по дисциплине «Макроэкономика», 36.49kb.

- Урок в 11 классе на тему: «Революция 1917 года в России», 149.98kb.

- Эволюция современной демократии: политический опыт России, 843.88kb.

- Морально-политический выбор консерватизма и институционализация политической идентичности, 271.66kb.

- 1917 поворотный пункт нашей истории. Не политический переворот, а смена системы. Почему, 30.23kb.

- Разочарованный нобелянт, 57.29kb.

- Боливия в 20-е годы ХХ века, 21.69kb.

- -, 468.55kb.

Виктор Белов

Политические деловые циклы и политический переворот 2008 года

Совет управляющих Федеральной Резервной Системы США (Федеральный банк США) с конца 70-х перешел на стратегию регулирования ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЛОВЫХ циклов с помощью, так называемой фискально-монетарной комбинации. Это ученое название придумано для того, чтобы завуалировать существо макроэкономического приема, который на обыденном языке называется "кинуть всех". Публикуемая статья имеет не только чисто экономическое значение, но и политическое. То, что Вашингтон готовит к 2008 году правый парламентский переворот, это даже кремлевские питерские интеллигенты понимают. Но они не понимают, как вашингтонские стратеги собираются шарахнуть по их хваленой "политической стабильности". Между тем, ставка делается на способность американских финансистов организовывать политические деловые циклы, в ходе которых от хваленой кремлевской «политической стабильности» останется одна пыль.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Бюджетные заблуждения

2. Дележ бюджета – это всего лишь дележ его прироста

3. Экономический смысл трансфертов

-----------------------------------------------------------------

Ресурсы

1. Бюджетные заблуждения

Для структурной перестройки российской экономики с сырьевой модели колониального придатка Запада на модель промышленно развитой страны необходимо организовать ресурсы для инвестиций. Откуда берутся ресурсы для инвестиций? Разберемся с этим вопросом детально и кропотливо. Почему?

Потому что это вопрос не чистой теории, а голой практики. Если не решить осознанно и научно проблему ресурсов, то любой проект превращается в прожект, в обывательское хотение По-Щучьему велению, в пропагандистский мыльный пузырь, а со стороны общественности будет выглядеть, как бестолковость, неспособность, негодность, никчемность и абсолютная беспомощность кремлевской власти, что мы сегодня и видим даже на абсолютно темном экране полностью вырубленного телевизора.

ТВ, политики, депутаты даже из лагеря патриотов тиражируют вранье Грефа-Кудрина о том, что якобы в российском бюджете полно денег вместо того, чтобы разоблачать эту наглую ложь. И для этого вовсе не надо быть экономистом, а достаточно посмотреть только на уровень зарплаты учителей, офицеров, врачей, размеров пенсий, объемов финансирования закупки вооружений, состояние старых и строительства новых дорог. Все чудовищные накопленные социальные проблемы можно перечислять на десятках страниц текста.

Патриоты все это прекрасно знают и понимают, но как заводные попки повторяют ложь национал-предателей. Особенно выделяется попугай Делягин, повторяющий все, что скажет провокатор Глазьев.

Но мы с вами экономисты и будем разбираться в этом вопросе, как специалисты. Бюджет для России с населением в 145 млн человек с огромной холодной территорией, к тому же вынужденной держать армию с ракетно-космическим и ядерными вооружениями, бюджет размером в 100 – 150 млрд долларов при нынешнем паритете покупательной способности рубля, настолько мал, настолько ничтожен, что можно сказать он равен нулю.

В 2005 году бюджет России равен 100 млрд долларов. Федеральный бюджет США в этом же году – 2,5 трлн. долларов. Разница в 25 раз! Зрительно представляем эту разницу. Представим гиганта баскетболиста ростом в 2 метра. Делим 200 см на 25, получаем 8 см. Теперь рядом с нашим двухметровым баскетболистом ставим рядом куклу ростом в 8 см. Она будет ему по щиколотку. Бюджет России, про который кричат, что в нем полно денег, всего лишь по щиколотку бюджету США, стране которой мы вынуждены противостоять, из колониального рабства которой нам предстоит вырваться.

И как вам нравится вся эта кремлевская болтовня про политическую стабильность? Политическую стабильность с таким состоянием экономики может придумать только воспаленный, неадекватный мозг кремлевского чиновника. Стоит только внести искру, небольшую искорку, даже хотя бы в виде той же монетизации льгот, стоит только дать малейший повод, как вся эта выдуманная политическая стабильность взорвется в один миг, и ее обломки накроют всех этих стабилизаторов.

Все объявленные национальные проекты бюджетно-раходные. А бюджета-то нет, ресурсов-то для реализации этих проектов нет. Врали, врали, да так заврались, что и сами поверили в собственное вранье. Вместо того, чтобы заняться делом, выкатили пропагандистский мыльный пузырь. Лопнуть – удел любого пропагандистского пузыря. Грохот будет такой, что вся эта пиарная пена с ног до головы накроет этих же специалистов по раздуванию пузырей мифа стабильности и национальных проектов.

Но мы знаем, что размер бюджета всего лишь следствие развития структуры производства ТНП, которая в американской экономике дает 70 % того самого ВВП, над удвоением которого, кто только не издевался. Соотношение между статистическим универсальным показателем, дающим верное представление о состоянии экономики страны под названием ВВП (правильно посчитанном, а не выдуманном в недрах Минэкономразвития), и размером бюджета жестко математическое, оно определяется налоговой нагрузкой на доходы населения и фирмы. В США поступления в федеральный бюджет составляют около 20 % от ВВП.

Например, в 1996 году ВВП США составлял 7,6 трлн долларов, а поступления в федеральный бюджет около 1,5 трлн доларов – около 20 % от ВВП.

Кроме того, в США есть еще бюджеты штатов, суммарные поступления в которые в этом же 1996 году составляли около 0,37 трлн долларов, а также бюджеты местных органов власти, в которые суммарно поступило около 0,25 трлн. долларов. Итого, сумма поступлений в бюджеты всех уровней составляла в 1996 году около 2 трлн долларов, что составляет около 30 % ВВП.

Поэтому наши сравнения соотношения состояния российской экономики с экономикой США на примере сравнения двухметрового баскетболиста с куколкой и верны, и корректны. В цифры ВВП России, выдуманные Грефом, мы поверить не можем. Хотя и там приблизительно такие же соотношения. В 2005 году Греф показывает ВВП России около 700 млрд долларов, у США в этом же 2005 году ВВП – около 12 трлн. долларов году. Разница в 17 раз.

Поэтому наш бюджет с учетом тех проблем, которые он должен решать, не то, что практически равен нулю, он отрицателен, недостаточен, как минимум на 1 трлн. долларов. ВВП России при нынешнем паритете покупательной способности рубля должен составлять не ниже 5 трлн долларов. Вот только тогда Россия будет и стабильной, и независимой страной, иметь средний класс численностью не менее 60 % населения, а при политической воле общества и социалистической идеологии способна будет ликвидировать нищету и бедность, бездомность и беспризорность.

А ведь еще всего 12 лет назад, из которых 6 последних лет приходится на президентство Путина, ни нищеты, ни массовой бедности, ни беспризорности не было. И обороноспособность была. Как ни крути, как не затыкай рот телевизору, как не демонстрируй свои намерения, но ведь историки зададут эти вопросы, в поисках ответа на вопрос: «Кто вы, мистер Путин?»

Денег на структурную перестройку экономики в бюджете нет и быть не может, даже если бы он был всего не 100 – 150 млрд долларов, а составлял 1,0 – 1,5 трлн долларов. А вот этого опять наши российские экономисты никак не могут понять и опять-таки из-за ловушек советских стереотипов, на которые накладывается шум из телевизора. В телевизоре пылят депутаты, которые занимаются дележом бюджета. Беспрерывные разговоры о бюджете мы слышим и от мэров, и от губернаторов, которые в отличие от болтунов из Думы действительно занимаются хозяйством своих городов и областей. Но мэры, губернаторы, которые опять-таки делят бюджет, и по своим обязанностям отвечают за те вопросы жизнеобеспечения города или области, которые финансируются из бюджета.

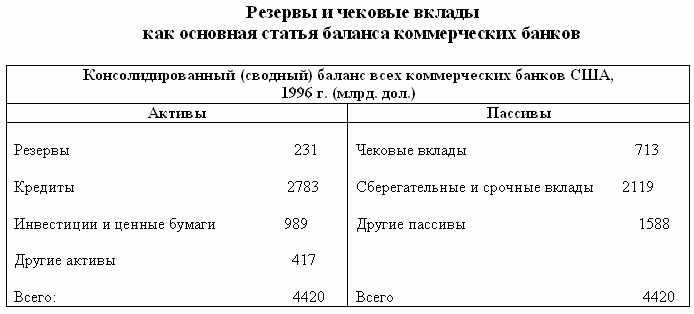

Деньги для инвестиций берутся из внебюджетной сферы, их там на порядок больше, чем в бюджете. Рассмотрим Таблицу 1, приведенную в учебнике П. Самуэльсона на стр. 431. О чем говорит эта таблица?

В 1996 году федеральный бюджет США составлял 1000 млрд. долларов, то есть 1 триллион долларов. Консолидированный баланс коммерческих банков составлял в этом же году 4,4 триллиона долларов. Необходимо понимать, что 1 триллион федерального бюджета – эта сумма за год. Цифра же 4,4 триллиона – это на каждый день. Вот где основные денежки-то находятся в этой смешанной экономике, не в бюджете, а во внебюджетном обороте.

Мы, конечно, не можем умножить 4,4 триллиона на 365 дней. Необходимо вычесть резервы в 231 млрд долларов и активы на 417 млрд. Необходимо понимать, что статья активов «кредиты» включают в себя, как краткосрочные, на 3 месяца, так и долгосрочные, от 1 года до 30 лет, а вопрос об инвестициях в ценные бумаги рассматривается руководством банка не каждый день. Даже из очень беглого и поверхностного анализа видно, что объем финансов, вращающихся во внебюджетной сфере как минимум на порядок (то есть в 10 раз) превышает размер бюджета. И эти финансы сегодня в России находятся под контролем национал-предателей, но не Кремля.

Таблица 1.

И до тех пор, пока Кремль, независимо от его состава не поставит под свой контроль и управление эти финансы, он не будет в стране обладать реальной экономической властью и иметь возможность направлять финансы на реализацию стратегически важных экономических программ. Без решения этой проблемы «власть Кремля буде слабой», кто бы там не находился.

Как это сделать? Непросто. Кто же будет делиться реальной властью с кремлевскими товарищами? Да и организационно банковскую систему, рынок ценных бумаг надо выстраивать по-другому. Непросто все это, очень непросто, упрощать проблему не будем.

К шуму из телевизора добавляется визг национал-предателей. Чубайс орет про инвестиции в строительство генерирующих мощностей энергетики из бюджета, хоть этих мощностей полно осталось еще от СССР. Некто Алешин, уже отличившийся на фронте борьбы с российским Авиапромом, теперь поставлен ответственным за угробление ВАЗа, Каданников до последнего не давал его угробить. Теперь ВАЗ (точно также, как ранее АЗЛК, ЗИЛ, ГАЗ) попал в умелые руки специалистов по уничтожению отечественного производства. Алешин тут же заявил о «субсидировании ВАЗа из бюджета»??? О господи, кого только не встретишь в нашем правительстве!

В бюджете нет денег. Нет значительных денег на инвестирование, нет, и быть не может, каким бы он не был огромным. Почему? Да потому что бюджет уже поделен, он уже поделен и не правительством, и не депутатами, и не конгрессменами США. Бюджет уже поделен предшествующим периодом, прошлыми годами. Ведь для того, чтобы куда-то вложить, нужно сначала у кого-то забрать. У кого и как? Снизить зарплату бюджетникам, снизить пенсии, социальные выплаты, снизить оборонный заказ?

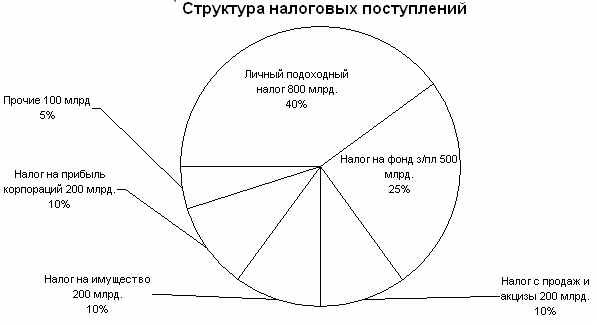

Чтобы не запутаться, чтобы не думать, что это вопросы чисто российской особенности, имеем перед глазами бюджет США 1996 года, который в 15 раз больше российского 2005 года (см. рис. 1).

Итак, смотрим Рисунок 1, имеем перед мысленным взором экономику США с бюджетом в 2 трлн. долларов. Снова повторяем вечный вопрос: «У кого забрать?»

Снизить зарплату бюджетникам, снизить пенсии, социальные выплаты? И какая администрация США удержится у власти и не получит массовые забастовки? Да уже сегодня сейчас в Нью-Йорке работники общественного транспорта объявили бессрочную забастовку, требуя повышения заработной платы. В то время, когда вы читаете эти строки, работа общественного транспорта в Нью-Йорке парализована. Вы думаете, это я задаю такие неприятные вопросы. Нет, эти же вопросы задают и Самуэльсон, и Макконнелл в своих учебниках, когда рассуждают о проблеме государственного долга США. Загляните в учебники.

Сократить оборонный заказ? Предположим, что оборонный заказ составляет 1000 танков. К чему приведет к сокращению его до 500 штук? К сокращению рабочих мест по всей цепочке кооперированного изготовления этого продукта, начиная от шахтеров, металлургов и кончая машиностроительными заводами. Но ведь оборудование на машиностроительных заводах скомплектовано, подобрано под серию в 1000 танков. Сократишь заказ в 2 раза, но это значит, что издержки по производству 500 штук вырастут, я уже не говорю про выплаты пособий по увольнению. Но увольнение рабочих тут же вызовет мультипликативный эффект спада. Заработает мультипликатор Кейнса, но в другом направлении, в направлении спада.

Рисунок 1. Совокупные налоговые поступления бюджетов всех уровней, из которых 1453 млрд долларов составляют поступления в федеральный бюджет. Расходы федерального бюджета США, которые в 1996 году составляли 1560 млрд долларов. Дефицит федерального бюджета составлял в 1996 году 107 млрд. долларов.

Источник: (3, стр. 85 – 103).

Оборонный нельзя сокращать! Сократить строительство дорог? Но ведь получится точно такая же история, что и с нашим танковым примером. Госзаказ нельзя сокращать! Когда СССР разоружили, что американцы начали немедленно разоружаться? Они развернули новые космические программы, и МКС, и полетели и к Сатурну, и к Юпитеру, на окраину солнечной системы, и на Венеру. Из любопытства, что ли полетели?

Когда уже стало полной бессмыслицей производить такое количество военных самолетов, вы видели, какую торговую войну начал «Боинг» на рынке пассажирских самолетов и против российского Авиапрома, и против европейского «Аэробуса». Лично Клинтон работал менеджером по продажам «Боингов». Одним из побудительных мотивов бомбардировок Югославии были эти экономические проблемы ВПК США.

2. Дележ бюджета – это всего лишь дележ его прироста

Мы уже разобрались, что бюджет уже фактически распределен предыдущими периодами, предыдущим годом. Правительство США, Конгресс фактически может только делить прирост бюджета вследствие роста ВВП или дополнительного дефицита бюджета. Поймем это с цифрами на руках. Поступления в бюджет США в 1996 году составлял 1453 млрд долларов год, дефицит федерального бюджета – 107 млрд долларов.

Номинальный прирост бюджета в 1997 году из-за роста экономики составил около 5 % или 70 млрд. долларов. Вот и все, что реально могло делить американское правительство, согласовывая этот дележ с Конгрессом. Конечно, эта цифра, равная всему бюджету России 2003 года значительна даже для отдельно взятого американского конгрессмена и даже для такой корпорации, как «Дженерал Моторс». Конечно, от такой суммы, подлежащей дележу, поголовно у всех, кто лоббирует получение госзаказа, возникает «жар в ладонях и прохлада в животе».

Но с точки зрения макроэкономики, с точки зрения государственного решения каких-то стратегически важных экономических проблем эта сумма ничтожна. Особенно ясно это видно на примере конкретного дележа. И как администрация Клинтона поделила этот прирост бюджета при очень высоких для американской экономики темпах роста и при очень благоприятной для США внешней конъюнктуре?

Сократили дефицит бюджета до 30 млрд долларов. Вот и все! Денег хватило лишь только на то, чтобы сократить дефицит, 1997 – 1998 годы – это самые «бездефицитные годы» США за период, начиная с 1970 года.

Другая «технологическая» проблема экономики. Технолог механик с железом может делать, что угодно: плавить, разогревать, «мять» в кузнице, резать на станке. Но в экономическом механизме задействован труд людей, живых людей разных социальных прослоек со своими интересами. А сможет ли власть распределить ресурсы, исходя из экономической целесообразности, игнорируя политическую возможность?

Так, например, Макконнелл в своем учебнике «Экономикс» в параграфе «Сокращать дефицит за счет социальных льгот?» (3, стр. 426), рассуждая о проблемах сокращения государственного долга США и дефицита американского бюджета, приводит любопытные данные социологических исследований.

«Американские экономисты посчитали, что к 2015 году программы «социальных льгот» и процентные платежи поглотят все поступления от федеральных налогов, оставив таким образом федеральное правительство без средств на образование, детские программы, строительство и содержание автомобильных дорог, национальную оборону или без чего-то другого. Для того чтобы предотвратить эти тревожные сценарии, предлагаются следующие решения:

1. повышение налоговых ставок;

2. отмена некоторых программ социальных льгот;

3. снижение уровня пособий по некоторым или всем подобным программам;

4. исключение относительно обеспеченных граждан из числа тех, кто в праве пользоваться системой социального обеспечения и программой Medicar;

5. сокращение пособий на здравоохранение по программе Medicar;

6. налогообложение пособий, получаемых в рамках программ социальных льгот, в полном объеме, как если бы это ы был обычный доход.

Ни одна из этих мер не снискала популярности среди политиков. Примерно половина американских семей получают пособия по одной или нескольким из 11 крупнейших программ социальных льгот. Проведенный в середине 1990-х годов опрос общественного мнения выявил, что 61 % населения одобряет идею сокращения государственной системы социальных льгот. Но в ответ на вопрос, поддерживают ли они идею сокращения конкретных программ, например, социального обеспечения и Medicar. субсидий сельскому хозяйству и т. д. 66 % ответили «нет». (3, стр. 426 – 427).

3. Экономический смысл трансфертов

С чего это вдруг богатейшие американские семейства, истинные владельцы Америки так озаботились нуждами трудящихся и развернули аж 11 социальных программ, для беднейшей половины населения страны?

Дело в том, что все расходы бюджета делятся на две группы: истощающие, ресурсы расходы – госзаказ; неистощащие расходы – социальные выплаты. Слова, выделенные жирным шрифтом, являются строгими экономическими терминами.

Почему государственные закупки товаров и услуг являются истощающей деятельностью, понятно, при производстве госзаказа потребляются материальные ресурсы экономики: материалы, энергия, средства производства. «Каждое выпущенное орудие, каждый спущенный на воду военный корабль, каждая запущенная ракета, в конечном счете, означает ограбление тех, кто голоден». Это сказал, кто бы мог подумать, Эйзенхауэр.

С неистощающими расходами, социальными выплатами в кинематике экономического механизма дело обстоит следующим образом. Беднейшие слои населения, получив социальные пособия, расходуют полученную от бюджета социальную помощь на закупку ТНП. И деньги, собранные в бюджет, снова возвращаются в структуру Главной схемы, в производительную сферу, увеличивается платежеспособный спрос, стимулируется расширение мощностей по производству товаров, потребляемых населением, попадающим под действие той или иной социальной программы. Дело не меняется по своей экономической сути, если эти социальные пособия выплачиваются в натуральной форме, (например, выдачей талонов на бесплатное питание, на бесплатный проезд) или в виде налоговых льгот.

Но эта кинематика работает только в том случае, если внутренний рынок защищен протекционистскими мерами, только тогда, когда бюджетные деньги возвращаются отечественному производителю. Совокупный отечественный производитель на прирост социальных выплат не только создает дополнительные рабочие места, но к тому же в момент расширения мощностей возникает еще и мультипликативный эффект.

У нас же из 4-х объявленных «национальных проектов» две, медицина и образование являются прямо бюджетно-расходными. Но у нас рынок раскрыт настежь для кого попало. Увеличится зарплата нескольким десяткам тысяч врачей и учителей. Куда истратят деньги эти люди? Они пойдут и купят импортные товары, бюджетно-расходные национальные проекты превращаются в валютно-расходные проекты.

Мыльность пропагандистского пузыря заключается в раскрытости настежь нашего внутреннего рынка. Можно насочинять сколько угодно национальных проектов. Можно широко размахнуться, можно вообще начать махать руками, как ветряная мельница, но все это будет пузырем. Потому что будешь упираться в одну и ту же системную проблему – дырявый внутренний рынок. Как уж это объяснять, даже и не знаю. Может быть, раздать всем кремлевским товарищам решето, и пусть они рюмками целыми днями в него наливают воду? Именно рюмками, потому что ведра, наполненного экономическими ресурсами после 12 лет разрушений, из которых половина приходится на президентство Путина у нас нет.

Возвращаемся в Америку? Мы говорили, что расширение мощностей в отличие от советской системы является слабым местом смешанной экономики. Дело здесь в дискриминационном неравенстве индивидуальных доходов. Экономика, производственные мощности подстраиваются под потребление приблизительно 40 % населения, на которые приходится 70 % всего совокупного дохода домохозяйств.

Власти США перешли на стратегию увеличения неистощяющих расходов бюджета на увеличение трансфертных платежей. В 1960 г. они составляли 5 % от ВВП, а в 1997 году уже 13 %. В то же время колебание доли Госзаказа в среднем около 20 % остается. Значит увеличение трансфертных платежей из бюджета, то есть таких платежей, взамен которого плательщик не получает никаких товаров и услуг, то есть «дармовая раздача» денег, является следствием увеличения налогового бремени.

Но это не все. Основными и решающими источниками поступлений в федеральный бюджет США являются 2 налога: прогрессивный подоходный налог, который дает 45 % всех поступлений; прогрессивно-пропорциональный налог на фонд заработной платы – 35 % всех поступлений. Итого 70 %.

Прогрессивная шкала ставок на подоходный налог разработана таким образом, что семьи с доходом ниже среднего по стране, а таких семей в США 40 % или вообще не платят или почти не платят. Так семьи из 4-х человек с доходом не выше 20 тыс долларов не только не платят налоги, а получают субсидии, таких семей в США 14 %. А семья из 4-х человек с доходом близком к среднему в 50 тыс. долларов платит всего 9 %, против Грефо-Кудринской «плоской шкалы» в 13 % с неимоверным пропагандистским визгом про снижение налогового бремени. И ведь ни одна интеллигентская сволочь не дала отпор, не разоблачила, когда этот закон проходил в Думе.

А семей с годовым доходом до 50 тыс. долларов в 1996 году в США было 58 %. Предупреждаю, эта записка не публицистическая, а технико-экономическая, и ее нельзя проскальзывать беглым взглядом. В каждую цифру необходимо вдумываться.

В чем же глубокий экономический смысл этой бюджетно-фискальной политики властей США, которой они стали в последнее время придерживаться? Почему это богатейшие семьи решили платить высокие налоги со своих индивидуальных доходов, со своей капиталистической заработной платы?

В увеличении платежеспособного спроса бедной половины населения за счет более богатой половины? Не вяжется с представлениями о нравах капитализма? Вяжется еще, как вяжется, если, конечно, найти время и вдуматься, а не повторять всякие глупости и пошлости интеллигентской бестолочи.

Переброска части доходов из одной более богатой половины в другую более бедную половину приводит к повышению платежеспособного спроса на определенные товары, стимулирует расширение мощностей, снижение уровня безработицы. А согласно эмпирическому закону Оуэкена рост занятости на 1 % дает рост ВВП в 2 %.

Переведем вышеизложенные механизмы на обыденный язык. Собираются 400 богатейших семей, владеющие основным капиталом США. Самый толковый из них говорит. Товарищи владельцы Америки! Предлагаю проводить бюджетно-фискальную политику вот таким образом. Да, вы будете платить больше денег в виде налогов из своего семейного бюджета. Но ваши концерны увеличат объемы продаж, вы как владельцы капитала получите большую массу прибыли. И прирост этой массы прибыли будет несоизмерим с потерями из-за роста налогов на ваш семейный бюджет. Кто вам мешает за счет, роста массы прибыли у вас, как у капиталистов, компенсировать потери от увеличения налоговых ставок и даже увеличить доходы как главы семьи. Все соглашаются. А ведь и Маркс нам рекомендовал гнаться за массой прибыли и не цепляться за норму прибыли. «Да! Маркс слишком важен, чтобы оставить его марксистам», – вскричал Пол Самуэльсон, приглашенный на это совещание в качестве научного консультанта.

В чем глубокий политический смысл такой бюджетно-фискальной политики? В единстве экономических интересов, которое начинает проявляться в смешанной экономике, то есть научно изученной и научно регулируемой экономике.

И это единство экономических интересов удачно сформулировано в афоризме, который можно считать экономическим лозунгом смешанной экономики:

«Все, что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для Америки!»

Мы уже обсуждали важность идеологического единства нации. Но материальной базой фундаментом этого единства должно быть правильно, научно понятое единство экономических интересов разных слоев общества.

Ничего этого у Кремля нет, ни единства экономических интересов, ни идеологического единства нации. Поэтому, когда мы говорим о мыльном пропагандистском пузыре «политической стабильности», рожденной в неадекватном кремлевском воображении, то отсутствие вот этих 2-х фундаментальных факторов единства нации и является его мыльностью. Удел этого пузыря – лопнуть со страшным грохотом.

Лозунг российской экономической политики: «Все, что хорошо для АЗЛК, ЗИЛа, ВАЗа, Газа, хорошо для России» – воспримется российской общественностью, как издевательство. Интеллигентская бестолочь Лужков, у которого в Москве до 2000 года вращалось 80 % всех денег, Лужков, у которого деньги разве что только не торчали из его московской задницы, сумел угробить и АЗЛК, и ЗИЛ. Да его только за 2 эти завода надо судить как национал-предателя, а он размечтался о своем президентстве.

Другой, пример. Генеральный директор ГАЗа Пугин, один из наших самых выдающихся управленцев, имея на конвейере «Волгу», «ГАЗ – 24» с двигателем конструкторских и технологических решений начала 60-х годов в условиях жуткого бартера, первобытного натурального товарообмена, не останавливая конвейера, не только последовательно и методично, без всяких шапкозакидательств, проводит смену 3-х поколений «Волг», но и ставит на конвейер «Газель», и грузовички, и микроавтобусы, ставит на конвейер новый двигатель на «Волгу».

Все эти разработчики и реализаторы «национальных проектов» хотя бы отдаленно понимают, что такое поставить новый двигатель на конвейер? Да вы их спросите, что означает слово оснастка, полезут в толковый словарь.

И делает это Пугин в немыслимых условиях на рынке, и не имея никаких средств. Более того, разрабатывает проект «ФИАТ-ГАЗ» со 100 % изготовлением всех комплектующих в России, договаривается с итальянцами. И что же? Черномырдин зарубает этот проект по приказу Комдесю. В Кремль въезжает Путин, отбирает ГАЗ у Пугина, вешает за это ему какой-то орден и отправляет на пенсию??? И отдает ГАЗ, кому отдает? Дерипаске??? В каком состоянии сегодня находится ГАЗ, вы знаете.

Американские стратеги, научившиеся управлять и своей экономикой, и своим обществом, все это не только отлично понимают и знают, они уже начали проводить эту стратегическую линию «социальности», единства интересов и в экономике, и в идеологии. Особенностью США в проблеме идеологического единства нации является тяжелое наследие расизма, от которого они начали системно и постепенно избавляться. Но, конечно им потребуется для этого несколько поколений, столетие потребуется, не меньше.

Можем ли мы скопировать подходы бюджетно-фискальной политики США? В принципе можем, но никакого существенного экономического результата мы не получим. Почему? Все из-за той же системной проблемы: российский внутренний рынок – решето. И в это решето можно лить до бесконечности все что угодно: идеи, пожелания, проекты, ресурсы, усилия – результат предопределен принципами устройства экономического механизма смешанной экономики.

Рынок-решето – это как бы ноль в математике. Что бы ты на ноль не умножил, все равно ноль получается. Как в математике на ноль делить нельзя, так и в экономике нельзя иметь рынок-решето.

Проблема изыскания и организации ресурсов для нашего состояния экономики практическая, актуальная, «горячая». Ее как-то надо решать, ее надо во чтобы то не стало решить! Как? Не будем щукарить, заглянем к Самуэльсону, поучимся.