Учебник для студентов высших учебных заведений

| Вид материала | Учебник |

- Предложения в план мероприятий по вовлечению студентов и аспирантов высших учебных, 74.63kb.

- Учебная программа для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям, 438.29kb.

- Л. Ф. Бурлачук психодиагностика учебник, 9569.33kb.

- Т. а история россии. Учебник. М. Проспект, 1997. 544 с. Вучебник, 8885.12kb.

- Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Махачкала 2008, 6753.55kb.

- Учебник содержит полный курс дисциплины "История экономических учений", 2335.02kb.

- Административное право украины, 13111.74kb.

- В. В. Москвин Экономическая география России, 9279.48kb.

- Учебник Третье издание, 10532.1kb.

- Учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений Издание 2-е, дополненное, 955.76kb.

ва, описывающие данную эмоцию, воспоминания о событиях, ее вызывав-

ших, ее поведенческие проявления и т.д. Достигая пороговой интенсивно-

сти, активация может распространяться от «эмоционального» узла на часть

сети, с которой он связан. Это приводит к двум последствиям.

Во-первых, хранящаяся в памяти информация, связанная с определен-

ной эмоцией, активируется и становится более доступной. В результате

легче перерабатывается вновь поступающая информация, соответствующая

актуальному эмоциональному состоянию испытуемого. С помощью дан-

ного механизма можно объяснить феномен депрессии. По той или иной

причине активируется узел, соответствующий отрицательным эмоциям

типа горя. Человек начинает легче перерабатывать отрицательно окрашен-

ную информацию, например, обращает больше внимания на неприятные

для него события и лучше их запоминает. В свою очередь переработка от-

рицательной информации способствует дальнейшей активации соответ-

ствующего эмоционального узла. Возникает замкнутый круг, приводящий

к формированию длительной депрессии. Аналогичным образом можно

объяснить и некоторые другие эмоциональные расстройства.

Во-вторых, идентичность эмоциональной окраски перерабатываемой

информации и состояния испытуемого приводит к сверхактивации соот-

ветствующего эмоционального узла, благодаря чему связи между ним и пе-

рерабатываемой информацией усиливаются. Именно особой силой этих

связей можно объяснить описанные выше экспериментальные факты. Ба-

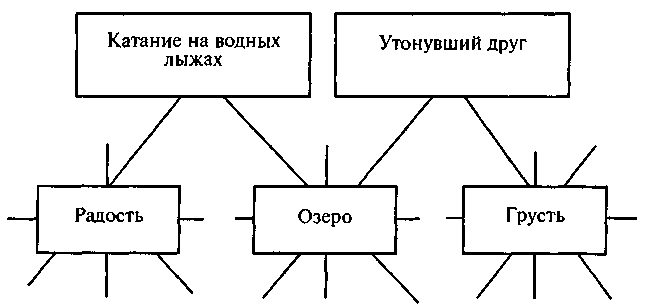

уэр приводит следующий пример. Человека просят вспомнить какое-ни-

будь событие из его жизни, связанное со словом «озеро». Если человек на-

ходится в грустном состоянии, то он может вспомнить об утонувшем дру-

ге; если же он находится в веселом состоянии, то может вспомнить, как

катался на водных лыжах. Конкретные воспоминания зависят от того, ка-

кие узлы активированы в большей степени (рис. 12.5).

Рис. 12.5. Эмоциональные узлы в сети памяти.

342

Существует другое, альтернативное модели Бауэра объяснение фактов,

свидетельствующих о связи между эмоциями и памятью. Предполагается,

что основным эмоциональным состояниям (радость, страх, гнев и т.п.) со-

Влияние эмоций на мышление

ответствуют особые модусы организации мозговой активности. Когда мозг

функционирует в особом модусе, более активной становится информация,

которая запоминалась в том же модусе. М. Конвей [Conway, 1990] на ос-

новании исследований репрезентации эмоций в памяти предположил, что

конкретным эпизодам прошлого опыта при запоминании присваиваются

своего рода ярлыки, указывающие на то, какая эмоция переживалась че-

ловеком в тот момент. Когда человек находится в определенном эмоцио-

нальном состоянии, активируются воспоминания, помеченные соответ-

ствующими ярлыками. Адаптивный смысл этого механизма состоит в том,

что человеку становятся доступными примеры его поведения в аналогич-

ных ситуациях в прошлом.

Предсказания, вытекающие из сетевой модели Бауэра и модели эмоци-

ональных модусов, практически идентичны. Поэтому на уровне экспери-

ментальных фактов трудно сделать выбор в пользу одной из них. Однако мо-

дель эмоциональных модусов может казаться более предпочтительной, так

как она позволяет объяснить феномены, связанные не только с памятью, но

и с рядом других когнитивных процессов [Mathews, 1993]. Кроме этого де-

лаются попытки объяснить с позиций модели эмоциональных модусов и

природу некоторых эмоциональных расстройств [Oatley, Jenkins, 1996].

Влияние эмоций на мышление

Влияние эмоций на мышление изучено недостаточно. Одной из первых эк-

сперименты в этой области начала проводить в 1970-е годы Элис Айзен.

Ей и ее коллегам удалось получить ряд фактов, говорящих о влиянии эмо-

ций на когнитивные процессы, в частности, на творческое мышление. Осо-

бенностью исследований Айзен является то, что она вызывала у испытуе-

мых исключительно положительные эмоциональные состояния, что встре-

чается не часто. Для индукции радости испытуемым дарились небольшие

подарки или давались тестовые задания, а потом сообщалось об их успеш-

ном выполнении; иногда использовались и другие приемы. Полученные

Айзен результаты свидетельствуют о том, что положительные эмоции по-

вышают креативность испытуемых. Так, в одном исследовании [Isen et al.,

1985] было показано, что в положительном настроении испытуемые дают

более оригинальные вербальные ассоциации; в другом исследовании [Isen

et al., 1987] положительное настроение приводило к лучшему решению

творческих задач.

В отечественной психологии изучением эмоциональной регуляции

мышления занимались O.K. Тихомиров и его сотрудники [Тихомиров,

1984]. Их исследования отличаются от описанных выше тем, что они ана-

лизировали не просто общее влияние эмоционального состояния на мыш-

ление, а роль в решении задач эмоций, возникающих в связи с мыслитель-

ными процессами и неразрывно с ними связанных. В экспериментах Ти-

хомирова испытуемым-шахматистам давались для решения сложные шах-

343

Глава 12. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

матные задачи. Испытуемые должны были рассуждать вслух, не передви-

гая фигуры на доске. В качестве показателя эмоциональной активации ис-

пользовалась кожно-гальваническая реакция (КГР). Сопоставление рас-

суждений испытуемых с динамикой КГР позволяло судить о соотношении

мыслительных и эмоциональных процессов. За несколько секунд до того,

как испытуемый словесно формулировал принцип решения задачи, наблю-

далось повышение сопротивления кожи, т.е. эмоциональная активация.

Как пишет автор, этот факт может быть объяснен двумя альтернатив-

ными способами: «а) принцип решения сначала находится на невербаль-

ном уровне, а затем вербализуется (в этом случае активация может быть

индикатором найденного, но еще не вербализованного принципа реше-

ния); б) состояние эмоциональной активации предшествует и подготавли-

вает нахождение невербализованного решения» (цит. по: [Тихомиров, 1984,

с. 98]). На основе детального анализа протоколов и дополнительных ис-

следований O.K. Тихомиров сделал выбор в пользу второго объяснения.

Эмоциональная активация как бы подсказывает направление дальнейших

поисков решения и тем самым выполняет эвристическую функцию.

Описанные факты свидетельствуют о том, что при построении когнитив-

ных моделей важно учитывать эмоциональные явления. Во-первых, эмо-

циональные состояния человека влияют на протекание ряда когнитивных

процессов, существенно их меняя. Теоретические модели когнитивных

процессов должны быть способны давать этому объяснение.

Во-вторых, эмоции являются необходимым элементом когнитивного

функционирования, как показывают, в частности, описанные выше иссле-

дования мышления. Г. Саймон [Simon, 1967] утверждал, что эмоции не яв-

ляются просто некоторым биологическим рудиментом для человека. По его

мнению эмоции необходимы для функционирования любого существа, об-

ладающего интеллектом, будь то человек или инопланетянин. Создание ис-

кусственного интеллекта также невозможно без наделения его эмоциями.

Необходимость эмоций возникает, когда у системы имеется несколько мо-

тивов, находящихся в сложных соотношениях друг с другом, и при этом

система существует в сложном, не предсказуемом полностью мире. В этом

случае эмоции выполняют функцию регулирования деятельности, преры-

вая действия, переключая внимание с одного действия на другое и т.п.

В настоящее время в психологической науке сохраняется разделение об-

ластей, занимающихся когнитивными процессами и эмоциями. Намеча-

ющееся сближение этих областей может оказаться очень продуктивным и

способствовать повышению экологической валидности исследований.

Литература

Литература

Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собр. соч. Т.2. М.: Педа-

гогика, 1982. С. 5-361.

Смирнов А.А. Психология запоминания. М., 1948.

Тихомиров O.K. Психология мышления. М.: Изд. МГУ, 1984.

Bass E., Davis L. The courage to heal. NewYork: Harper & Row, 1988.

Bower G.H. Mood and memory//American Psychologist. 1981. Vol. 36. P. 129—148.

Bower G.H. How might emotions affect learning // S.-A. Christianson (Ed.), The

handbook of emotion and memory: Research and theory. Hillsdale, N.J.: Erlbaum,

1992. P. 3-31.

Bower G.H., Gilligan S.G., Monteiro K.P. Selectivity of learning caused by affective states

//Journal of Experimental Psychology: General. 1981. Vol. 110. P. 451—473.

Broadbent D.E., Broadbent M. Anxiety and attentional bias: State and trait // Cognition

and Emotion. 1988. Vol. 2. P. 165-183.

Bruner J.S., Goodman СС Value and need as organizing factors in perception //

Journal of Abnormal and Social Psychology. 1947. Vol. 42. P. 33—44.

Bruner J.S., Postman L. Emotional selectivity in perception and reaction //Journal

of Personality. 1947. Vol. 16. P. 69-77.

Conway M.A. Conceptual representation of emotions: The role of autobiographical

memories // K.J.Gilhooly, M.T.G.Keene, R.H.Logie, & G.Erdos (Eds.), Lines

of thinking: Reflections on the psychology of thought, Vol.2. Chichester: Wiley,

1990.

Eich J.E. Cuing and state dependence // Memory and Cognition. 1980. Vol. 8. P. 157—

173.

Frijda N.H. The Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Isen A.M., Daubman K.A., Nowicki, G.P. Positive affect facilitates creative problem

solving // Journal of Personality and Social Psychology. 1987. Vol. 52. P. 1122—

1131.

/sen A.M., Johnson M.M.S., Mertz E., Robinson G.F. The influence of positive affect

on the unusualness of word associations // Journal of Personality and Social

Psychology. 1985. Vol. 48. P. 1413-1426.

Kitayama S., Niedenthal P.M. Introduction // S.Kitayama & P.M.Niedenthal (Eds.),

The Heart's Eye. San Diego: Academic Press, 1994. P. 1—2.

Leight K.A., Ellis H.C. Emotional mood states, strategies and state-dependency in

memory//Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1981. Vol. 20. P. 251 —

266.

Linton M. Transformations of memory in everyday life // U.Neisser (Ed.),

Memory observed: Remembering in natural context. San Francisco: Freeman,

1982. P. 77-91.

Martins D. Influence dcs etats emotionnels dans les activitds de memorisation, de

rappel, d'identification et de production de matdriels verbaux // L'Annec

psychologique. 1985. Vol. 85. P. 577-597.

Mathews A. Biases in emotional processing//The Psychologist: Bulletin of the British

Psychological Society. 1993. Vol. 6. P. 493-499.

McGuinnies EM. Emotionality and perceptual defense // Psychological Review. 1949.

Vol. 56. P. 471-482.

Niedenthal P.M., Setterlund M.B. Emotion congruence in perception // Personality

and Social Psychology Bulletin. 1994. Vol. 20. P. 401-411.

Oatley K., Jenkins J.M. Understanding emotions. Cambridge, MA: Blackwell

Publishers, 1996.

345

Глава 12. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

Ofshe R., Watters E. Making monsters: False memories, psychotherapy, and sexual

hysteria. New York: Scribners, 1994.

Simon H.A. Motivational and emotional controls of cognition // Psychological Review.

1967. Vol. 74. P. 29-39.

Smith D.E., Hochberg J.E. The «autistic» effect of punishment on figure-ground

perception//American Psychology. 1954. Vol. 7. P. 243—244.

Steinmetz J.E. Brain substrates of emotion and temperament // J.E.Bates & T.D.Wachs

(Eds.), Temperament: Individual differences at the interface of biology and

behavior. Washington, D.C.: American Psychological Association, 1993.

Velten E. A laboratory task of induction of mood state // Behavior Research and

Therapy. 1968. Vol. 6. P. 473-482.

Waganaar W.A. My memory: A study of autobiographical memory over six years //

Cognitive Psychology. 1986. Vol. 18. P. 225-252.

Глава 13

Когнитивное развитие

Одной из главных задач, стоящих перед детьми, является понимание мира,

в котором они живут. Взрослые уверены, что объекты существуют, когда они

видят их, и продолжают существовать, когда не могут их видеть. Более того,

мы полагаем, что эти объекты будут вести себя в стабильном и предсказуе-

мом режиме. Мы знаем, что по причине гравитации объект будет падать

вниз, а не вверх. Мы понимаем организацию пространства и времени и зна-

ем, что два объекта не могут занимать одно и тоже место в одно и тоже вре-

мя. На основе знаний мы формируем ожидания относительно людей, объек-

тов и ситуаций. Хотя солнце заходит за горизонт на западе, мы ожидаем его

появление на востоке. Если мы уроним стакан, мы предвидим, что он упа-

дет на пол и разобьется. Мы понимаем значение символов-слов речи, на-

писанных слов, символику искусства, интерпретируем эмоции по выраже-

нию лица, понимаем социальные жесты. Эти возможности знать, понимать

и интерпретировать события составляют наш когнитивный базис.

Изучение когнитивного развития нацелено на описание и анализ тех

путей, по которым интеллектуальные способности и знания о мире изме-

няются по мере развития ребенка.

История вопроса

Проблема развития познавательных способностей человека как проблема по-

знания сначала решалась в русле философских теорий, а затем стала одной

из центральных в психологии. Не рассматривая отдельно разные теории, мож-

но сформулировать сложившиеся противоположные представления на при-

роду познания. Наиболее распространенная точка зрения состоит в том, что

развитие знаний человека о мире формируется постепенно и зависит от дей-

ствия с объектами, перемещений в пространстве, исследования окружения.

Действия с объектами формируют восприятие признаков объектов и отноше-

ний между ними, что служит основой формирования понятий как единицы

мыслительного процесса (Дж. Беркли, В. Джемс, Г. Гельмгольц).

Другая точка зрения, противоположная первой, постулирует, что позна-

347

Глава 13. Когнитивное развитие

ние совершенствуется по своим собственным основаниям скорее, чем на

основе восприятия и действия. Начальные понятия составляют сердцеви-

ну, стержень или ядро многих более поздних концептов. Они обогащают-

ся и детализируются по мере накопления ребенком опыта, обеспечивая

прогресс знания, и никогда не отбрасываются как ненужные или неисполь-

зуемые (Платон, Р. Декарт, И. Кант). Эти две точки зрения могут быть обо-

значены как эмпирическая и нативистская. Эмпиризм отдает предпочте-

ние опыту в детерминации развития мышления. Нативизм предполагает

решающую роль некоторой заданной тенденции, которая разворачивает-

ся по мере развития ребенка, определяя особенности его мыслительных

процессов. Несмотря на то, что современные теории когнитивного разви-

тия не содержат столь жестких противопоставлений, соотношение врож-

денной тенденции и роли опыта в развитии мыслительных процессов ре-

шается в пользу одной из ведущих детерминант.

Другой ракурс этого вопроса — соотношение обучения и развития в ког-

нитивном развитии ребенка. Приверженцы разных теорий предлагают свой

вариант решения данной проблемы.

Сторонники теории бихевиоризма решали этот вопрос однозначно. Обу-

чение — это и есть развитие. В парадигме «стимул—реакция» подчеркива-

лась роль научения и отвлекаясь от врожденных преддиспозиций разви-

тия. Эта теория не рассматривала возрастных различий в когнитивном раз-

витии. Главной целью бихевиористских концепций было открытие универ-

сального принципа обучения для всех возрастов. Законы обусловливания,

закрепления, генерализации и угасания призваны были объяснить пове-

дение детей и взрослых, в том числе становление познания.

Теория Ж. Пиаже противоположна бихевиоризму. Пиаже предполагал ра-

дикальные изменения на разных возрастных этапах интеллектуального раз-

вития. Дети активно взаимодействуют с миром, адаптируют получаемую

информацию к знаниям и концептам, которые они уже имеют, конструи-

руя знания реальности из собственного опыта. Постулируя преддиспози-

ций когнитивных функций по организации и адаптации опыта, Пиаже счи-

тал, что обучение должно опираться на достигнутый уровень развития.

Автор культурно-исторической теории Л.С. Выготский проводит жесткое

противопоставление между натуральными психическими функциями и

высшими психическими функциями, которые социально детерминирова-

ны и составляют сущность человеческого сознания. Основные положения

теории Выготского привели к пониманию развития мышления ребенка.

Для Выготского разум ребенка от рождения имеет социальную природу.

Следовательно, развитие мышления идет Fie от индивида к социуму, а от

социума к индивиду. Обучение ведет и определяет развитие. Это решение

проблемы прямо противоположно решению Пиаже.

Для Пиаже мышление ребенка развивается от аутистической формы че-

рез эгоцентрическую (речи для себя) к социализированной. Для Выгот-

ского мышление ребенка развивается от социализированной формы через

эгоцентрическую речь (для общения с другими) к внутренней речи. При

этом речь становится средством высшей формы мышления.

348

История вопроса

Теория поэтапного формирования умственных действий. В теории деятель-

ности А.Н. Леонтьева (1975), все психические процессы — это интериори-

зированная внешняя деятельность ребенка под руководством взрослого. В

наиболее заостренной форме данная идея развита в теории поэтапного

формирования умственных действий П.Я. Гальперина (1985). Обучение в

этой концепции выступает единственным источником познавательных

процессов. Ребенку необходимо сформировать в процессе обучения пол-

ную ориентировочную основу действий в каждой области знаний. В ори-

ентировочной части в расчлененном виде представлены структура объек-

та, образец действия и намечен путь его выполнения. Составление ориен-

тировочной основы представляет собой первый этап формирования иде-

ального действия. На втором этапе испытуемый выполняет материальное

действие с реальными предметами (или их заменителями). На третьем эта-

пе действие выполняется в громкой социализированной речи. Если на вто-

ром этапе ориентировочная схема впервые превращается в действия самого

ребенка, то на третьем действие принимает форму суждения или рассуж-

дения. Когда такое действие становится быстрым и безошибочным, испы-

туемый начинает выполнять его с помощью «внешней речи про себя».

Здесь действия становятся умственными. Если полная ориентировочная

основа действий сформирована, то в умственном психическом плане на

смену глобальному, нерасчлененному восприятию вещей приходит их

структурно упорядоченное отображение. Психическим механизмом дей-

ствия служит его ориентировочная часть, а регулятором действия стано-

вится полная ориентировочная основа действия. Во внутреннем плане, ко-

торый образуется с помощью речи, действие сокращается, автоматизиру-

ется и становится мыслью об этом действии.

Трудно представить себе процесс развития мышления, идущий по прак-

тически заданным схемам, сформированным извне. Возникает вопрос, по-

чему ребенок так легко и спонтанно приобретает способность познавать

свой мир, имеет концепцию окружающего мира до получения системати-

ческого обучения и прекрасно ориентируется в нем.

На современном уровне в большинстве подходов признается важность

как процессов развития, так и обучения. Иными словами, в когнитивном

развитии ребенка способность к организации и избирательности инфор-

мации должна быть необходимо представлена, тогда как ее развитие под-

чиняется законам, предлагаемым окружающим миром. Представления о

мире ребенок создает сам, проходя спонтанно этапы качественных изме-

нений в понимании мира.

Основной фокус в рассмотрении когнитивного развития на современ-

ном этапе сосредоточен на теории Пиаже как отправной точке представ-

лений о генезисе познания. Большинство авторов современных теорий и

концепций оспаривают положения теории Пиаже, но отталкиваются от ее

основных построений. Этим обусловлено более детальное изложение тео-

рии интеллектуального развития Пиаже.

Глава 13. Когнитивное развитие

Основные положения теории Пиаже

Теория Ж. Пиаже является одной из наиболее заметных вех в развитии ког-

нитивной психологии. Различные аспекты этой теории уже обсуждались в

предшествующих главах. В данной главе делается попытка более исчерпы-

вающего изложения этой теории. Исчерпывающим это изложение может

быть лишь относительно, поскольку Пиаже написал более семидесяти

книг, а комментарии, критика, труды его последователей составляют сот-

ни томов пиажеанского наследия.

Схемы представляют собой структуры, ответственные за выполнение

ряда сходных действий. Пиажеанский пример схемы — хватание, которое

может состоять из весьма разных движений пальцев в зависимости от фор-

мы и размера схватываемого предмета. Хватание ребенком пальца взрос-

лого человека или погремушки включает различные движения, но входит

в одну схему действий, т.е. эти действия имеют одинаковый смысл.

Схемы для разного возраста человека имеют качественные отличия.

Даже младенческое поведение отражает некоторые организованные пат-

терны. У новорожденных схема развивается на базе врожденных рефлек-

сов и реактивных паттернов. Так, младенцы будут сосать все, что касается

их губ, они будут организовывать сосательное поведение в ответ на широ-

кий круг объектов сосания. Таким образом они овладевают схемой соса-

ния. Они овладевают и многими другими схемами, такими как хватание,

смотрение, брыкание, которые выражаются в организованных паттернах

активности.

Ранние схемы быстро модифицируются. Впоследствии формируются

репрезентативные схемы. Хотя Пиаже систематически обсуждал пробле-

му схем только применительно к сенсомоторному интеллекту, он распро-

странял это понятие и на интеллект репрезентативный. Например, мож-

но говорить о схеме сложения простых чисел. Сложение 4 и 3 или прибав-

ление 5 к 2 являются родственными действиями.

Схемы формируются посредствам моторного взаимодействия с окруже-

нием и проходят ряд трансформаций. Пиаже предположил, что существу-

ют врожденные принципы, обеспечивающие этот процесс. Наиболее важ-

ными принципами являются организация и адаптация.

Организация — это преддиспозиция комбинации простых физических и

психических структур в более сложные. Так, простые рефлексы сосания,

хватания, глазодвигательный постепенно организуются в систему более

высокого порядка, обеспечивающую их координацию. После организации

этих рефлексов в схему младенец может смотреть на объект, хватать его и

тянуть в рот для сосания.

Адаптация включает два процесса: ассимиляцию и аккомодацию. Эти два

процесса взаимодействуют для модификации существующих у ребенка

схем. Когда ребенок встречается с новым опытом, он ассимилирует его в

уже имеющуюся схему. Например, простая схема сосания используется

младенцем в отношении многих объектов: он сосет бутылку, соску, иг-

рушки. Новые объекты включаются в схему сосания. В терминах Пиаже,

350

Основные положения теории Пиаже

схема сосания ассимилирует новые объекты — соску, игрушку. При этом

для сосания игрушки нужно осуществлять несколько иные движения, чем

при сосании соски или пальца. Ребенок должен несколько изменить схе-

му сосания, приспособить ее для нового предмета, в терминах Пиаже —

аккомодировать схему. Аккомодация — это приспособление схемы к но-

вому опыту.

Стадии развития в теории Пиаже

Согласно Пиаже, в развитии интеллекта человека можно условно выделить

четыре главных периода развития: стадия сенсомоторного интеллекта (от рож-

дения до 2-х лет); дооперациональная стадия (от 2 до 7 лет ); стадия конкрет-

ных операций (от 7 до 11 лет) и стадия формальных операций (от 11 до 15 лет).

Стадия сенсомоторного интеллекта

Сенсомоторным называется интеллект, разворачивающийся в действи-

ях с внешними предметами. Пиаже противопоставлял ему интеллект ре-

презентативный, связанный с оперированием ментальными сущностя-

ми — образами, словами, символами. В первые два года жизни ребенка

интеллект развивается в плане совершенствования действий с внешни-

ми предметами. Лишь после двухлетнего возраста начинает развиваться

репрезентативный, или символический интеллект.

На сенсомоторной стадии развития, включающей шесть субстадий, ин-

теллект ребенка претерпевает огромные изменения.

Субстадия 1. Рефлексы (от рождения до 6 недель). Связь младенца с ми-

ром осуществляется с помощью рефлексов, например, сосательного, хва-

тательного, глазодвигательного.

Субстадия 2. Первичные циркулярные реакции (6 недель — 4мес). Первые

навыки, например, сосание пальца, поворот головы на звук.

Субстадия 3. Вторичные циркулярные реакции (4—8мес). Целенаправлен-

ное поведение, например, зрительно контролируемое дотягивание до

объекта.

Субстадия 4. Координированные вторичные циркулярные реакции (8—12

мес). Появление намеренного, целенаправленного поведения; действия

имеют значение и направление; появление имитации, жестов и слов. На-

чало практического интеллекта.

Субстадия 5. Третичные циркулярные реакции (12—18мес). Это последняя

«чисто» сенсомоторная стадия, характерно наличие представления об

объекте; развитие символических функций. Ребенок может менять привыч-

ные схемы, руководствуясь принципом «давай посмотрим, что будет».

Субстадия 6. Репрезентация (18—24мес). Способность к символизации,

подражанию; попытки символических игр.

351

Глава 13. Когнитивное развитие

Именно на стадии сенсомоторного интеллекта появляется концепция

объектного постоянства как показатель появления способности репрезен-

тации реальности в ментальном плане. Доказательством формирования

репрезентаций у детей к концу сенсомоторной стадии Пиаже считал по-

явление символических функций: имитации, речи, символической игры.

Без концепции постоянства объектов трудно понять мир, в котором объек-

ты прекращают существование, когда мы не воспринимаем их. Мы пола-

гаем существование объектов и людей независимо от нашего взаимодей-

ствия с ними.

Пиаже считал, что маленькие дети не обладают способностью понимать

постоянство объекта. Мать, вышедшая из комнаты, или игрушка, упавшая

из кроватки, не только означают «с глаз долой — из сердца вон», но и пре-

кращают существовать для ребенка [Флейвелл, 1967].

Знания о мире конструируются посредством моторной активности, ко-

торая связывает ребенка с окружением. Пиаже полагал, что процесс по-

нимания постоянства объекта происходит постепенно путем научения в те-

чение всего сенсомоторного периода. В основе научения концепции по-

стоянства объектов лежат изменения в схемах, где главная роль принад-

лежит интеграции сенсорных и моторных процессов. Появление концеп-

ции объекта означает формирование репрезентации объекта, т.е. указывает

на возникновение ментальной структуры. Показателем в развитии концеп-

ции постоянства объекта, по Пиаже, являются поисковые реакции младен-

цев в ответ на исчезновение объекта из поля зрения (табл. 13.1).

Интеллектуальное развитие в первые два года жизни отличается прин-

ципиальными достижениями. Младенец, активно взаимодействуя со сре-

дой, проходит путь от рефлекторных реакций на воздействия к организа-

ции сенсорного и моторного взаимодействия для приспособления и через

интериоризацию первоначальных схем действий приходит к образованию

репрезентации мира, выражающейся в возможности использовать симво-

лические мыслительные процессы, которые являются предпосылкой сле-

дующих быстрых изменений в мышлении ребенка.

Таблица 13.1.

Развитие поискового поведения на сенсомоторной стадии

| Возраст | Поисковое поведение |

| 0—4 мсс | Нет зрительного и мануального поиска |

| 4—8 мсс | Поиск частично скрытого объекта |

| 8— 12 мес | Поиск полностью скрытого объекта |

| 12-18 мес | Поиск после видимых перемещений объекта |

| 18-24 мес | Поиск после скрытых перемещений объекта |

352

Основные положения теории Пиаже

Дооперациональная стадия развития

В новый период развития ребенок вступает, когда овладевает речью. В го-

довалом возрасте средние европейские дети становятся способными гово-

рить отдельные слова, а примерно в два года — первые предложения, сна-

чала двухсловные, а потом и трехсловные. Параллельно появляется упо-

требление символов, в частности символическая игра. Для развития интел-

лекта открывается новое поле — не только действия с внешними предме-

тами, но и область внутреннего: слов, образов, символов. Интеллект, раз-

вивающийся в этой открывшейся области, Пиаже называет репрезентатив-

ным или символическим. К семи годам в репрезентативном интеллекте

складываются конкретные операции. Период же от начала репрезентатив-

ного этапа до появления операций Пиаже назвал дооперациональным.

Пиаже разделил дооперациональный период на два субпериода: доконцеп-

туальный (2—4 года) и интуитивный (4—7лет). На доконцептуальной суб-

стадии наблюдается быстрое развитие символических функций, выражаю-

щееся в развитии языка, воображения, способности действовать «понарош-

ку». Так, ребенок может использовать объекты, заменяющие реальные: кор-

мить куклу палочкой, как ложкой; укладывать спать на кусочек материи, как

на подушку, и т.п. На интуитивной субстадии ребенок способен выполнять

ментальные операции (классификации, количественное сравнение объек-

тов) интуитивно, не осознавая принципов, которые он использует.

Пиаже выделил две особенности детского мышления, которые суще-

ственно ограничивают ментальные операции на стадии дооперациональ-

ного интеллекта: эгоцентризм детского мышления и анимизм (одушевление

неживой природы).

Вот типичный диалог Пиаже с ребенком, иллюстрирующий детский

анимизм.

Пиаже: Солнце движется?

Ребенок: Да, когда гуляешь, оно идет за мной, если я поворачиваю — оно

тоже поворачивает.

Пиаже: Почему оно движется?

Ребенок: Потому что, когда идешь, оно тоже идет.

Пиаже: Почему оно идет?

Ребенок: Чтобы слушать, о чем мы говорим.

Пиаже: Оно живое?

Ребенок: Конечно, если это было бы не так, то оно бы не ходило за нами

и не могло бы светить (цит. по: [Hetherington, Parke, 1993]).

Эгоцентризм детского мышления проявляется на дооперациональной

стадии также в неспособности ребенка видеть вещи с точки зрения друго-

го человека. Наиболее ярко данная особенность видна в задаче «Три горы».

Макет трех гор разного размера стоял в центре стола, вокруг которого рас-

полагались стулья. Ребенок сидел на одном из стульев, а кукла — на дру-

гом. Ребенок должен был идентифицировать по картинкам, какой имен-

353

Глава 13. Когнитивное развитие

но вид гор видит кукла с ее позиции. Верные решения были доступны толь-

ко детям 9—10 лет.

Еще один пример эгоцентризма — в решении простой логической за-

дачи ребенком 4-х лет: «У тебя есть брат» — «Да». «Как его имя?» — «Джим».

«У Джима есть брат?» — «Нет».

Пиаже показал также ряд других любопытных трудностей, с которыми

сталкиваются дети дооперациональной стадии при решении задач.

Ребенок дошкольного возраста не способен выполнить задачу на сериа-

цию. Сериацией называется способность располагать набор элементов в

соответствии с имеющейся между ними связью, например, разложить па-

лочки по их длине. Пиаже давал детям десять палочек различной длины и

просил детей разложить их в порядке возрастания (faire l'echelle). Дети до

7 лет складывают в порядке возрастания 2—3 палочки, затем в другом ме-

сте — еще 2—3 палочки. Обнаружив нестыковку, они разрушают получен-

ные кучки, складывают новые, которые, однако, тоже оказываются недо-

статочными. Только в 7 лет детям удается производить систематическую

сериацию объектов.

Ограничения мышления обнаруживаются и в задачах классификации (ус-

тановление отношений класс—подкласс). Если ребенку давали семь игру-

шечных собачек и трех кошек, и спрашивали, кого больше: собак или ко-

шек, ребенок отвечал правильно. Но если его спросить, кого больше, жи-

вотных или собачек, он ответит неверно. Пиаже считал, что дети способ-

ны освоить операции классификации и сериации только на стадии кон-

кретных операций.

Важным достижением при завершении стадии дооперационального

мышления Пиаже считал способность к сохранению (консервации). Сохра-

нение есть главная составляющая компетенции ребенка, позволяющая ви-

деть закономерности в окружении, кажущемся изменчивым и неправиль-

ным. Сохранение позволяет игнорировать изменения, непосредственно

воспринимаемые в мире, и различать за ними неизменность и непрерыв-

ность существования. Сохранение относится к разным атрибутам объек-

тов, например, массе, длине, количеству. Ошибки в решении задач деть-

ми пяти—шести летнего возраста, демонстрирующие несформированность

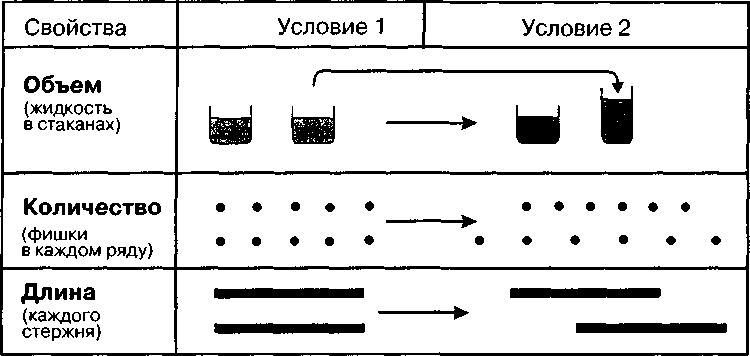

понятия о сохранении, называют феноменами Пиаже. Примеры задач на со-

хранение представлены на рис. 13.1.

Прямым результатом детского мышления на дооперациональной ста-

дии является синкретизм. Эгоцентрическая мысль — синкретична. С одной

стороны, ребенок приспосабливается к точке зрения других людей, а с дру-

гой, — его непосредственное восприятие носит абсолютный характер. Это

ведет к тому, что он пренебрегает объективными сведениями в пользу

субъективных. В основе данной особенности лежит доминирующий про-

цесс ассимиляции нового опыта старыми схемами. Синкретизм порожда-

ется ассимиляцией внешнего мира субъективными схемами. Синкретизм

детского мышления заключается в связывании разных объектов или

свойств вместе в одном представлении. Если спросить ребенка 5—6-ти лет

«Почему солнце не падает?», он ответит: «Потому что оно высоко» или

354

Основные положения теории Пиаже

/■ис. /i. /. Задачи Ж. Пиаже на сохранение (по [Баттерсворт, Харрис, 2000]).

«Потому что оно светит». Новые признаки предметов просто сцепляются

один с другим, минуя синтез и построение иерархии признаков, что необ-

ходимо для развитого понятия. Отсюда транедуктивность детского мыш-

ления. Трансдукция— это умозаключение от единичного к единичному. На

транедуктивность мышления детей дошкольного возраста указывал В.

Штерн. Рассуждения детей не индуктивны и не дедуктивны, а транедук-

тивны. Детская мысль не оперирует расширяющейся индукцией, не идет

от общего к частному как в дедукции. Она идет от единичного к единич-

ному без всякой логической необходимости. Вследствие эгоцентризма ре-

бенок не испытывает нужды в доказательствах. Трансдукция — это ум-

ственный опыт, не сопровождающийся опытом логики. Так, ребенок по-

лагает, что лодки плавают, потому что они легкие, а суда — потому что они

тяжелые. Причина трансдукции, как указывал Пиаже, в невозможности

осознания мыслительных операций, неспособности детей к интроспекции.

Стадия конкретных операций

Все описанные выше явления, открытые Пиаже, исчезают примерно к се-

милетнему возрасту, когда наступает новая стадия — конкретных опера-

ций. В период конкретных операций происходят кардинальные изменения:

уменьшаются центрация и эгоцентризм мышления; развивается способ-

ность понимания сохранения количества, массы, объема; формируется

понятие времени и пространства; растут возможности классификации и

сериации и многое другое. Становление операций классификации и сери-

ации принципиально важно для начала школьного обучения. Так, число-

вые операции предполагают одновременное использование классифика-

ции и сериации. Согласно Пиаже, важное достижение ребенка на стадии

конкретных операций состоит в том, что сериация и классификация по-

355

Глава 13. Когнитивное развитие

зволяют ребенку воспринимать числа как последовательность и классифи-

цировать их на множество классов и подклассов.

Пиаже развил теоретическую модель для объяснения стадий. Он счи-

тал, что в возрасте примерно семи лет умственные действия ребенка пре-

вращаются в операции, т.е. группируются в уравновешенную замкнутую

систему. Более подробно пиажеанская теория группировки умственных

операций описана в главе 8.

Группировка, достигнутая на стадии конкретных операций, однако,

оказывается недостаточной для решения других, более сложных задач, по-

этому на рассматриваемом этапе возможности ребенка все еще ограниче-

ны. Ребенок не может координировать изолированные конкретно-опера-

циональные системы для решения задач в гипотетической или более абст-

рагированной ситуации. Например, задача на установление равновесия на

коромысле весов требует учета как грузов, установленных на обоих плечах

коромысла, так и расстояния от точки равновесия до расположения гру-

зов (длины плеча). Ребенок на стадии конкретных операций решает эту за-

дачу, используя только один параметр. Он достигает равновесия, меняя или

число грузов с каждой стороны или расстояние между грузами. Он не мо-

жет скоординировать две системы

На данной стадии развития мышления появляется способность к дедук-

тивным умозаключениям, но с ограничениями стадии конкретных опера-

ций. Так, дети уже способны решить силлогизм, но при условии, что его

посылки предъявлены визуально:

Джон выше Сандры.

Сандра выше Мэри.

Следовательно, Джон выше Мэри.

Стадия формальных операций

Переход от стадии конкретных операций к формальным знаменуется иерар-

хической координацией двух логических форм обратимости мышления. Это

тождественность—отрицание (identity (I)-negation(N)) и реципрокность—корре-

ляция, или отрицание реципрокности {reciprocal (Jt)—correlative (Q), которые

раздельно появляются на стадии конкретных операций. Эти операции

иерархически интегрируются в общую внутренне связанную логическую

структуру, получившую название группа INRC.

Главным результатом данной стадии является интеграция систем мыш-

ления, что позволяет решать задачу, отвлекаясь от непосредственно вос-

принимаемой реальности, при меньшей зависимости от контекста, опи-

раясь на более системные и формальные основания.

Развивается логическое и абстрактное мышление, позволяющее выходить

в гипотетические пространства, созидать несуществующие миры, находить су-

щественные закономерности. В поведении подростка упражнение в гипоте-

тическом мышлении выражается в тенденции абстрактных и глобальных рас-

суждений, освоении абстрактных мировоззренческих понятий.

Согласно Пиаже, формально-операциональное мышление знаменует

356

Основные положения теории Пиаже

завершение интеллектуального роста. Однако не каждый человек дости-

гает стадии формальных операций. Это характерно для высокоразвитых

индустриальных обществ и высокоразвитых в интеллектуальном плане ин-

дивидов.

Теория Жана Пиаже - за и против

В становлении Ж. Пиаже как ученого можно выделить несколько этапов.

Пиаже родился в 1896 г. и рано достиг больших интеллектуальных ус-

пехов, уже в 10 лет опубликовав свою первую научную статью, основанную

на наблюдении за воробьем-альбиносом. Получив биологическое образова-

ние и степень доктора по биологии, он занялся детской психологией как ис-

точником эмпирических данных для общей теории познания. К 29 годам он

провел большой цикл экспериментальных работ, а в 36 лет был автором 5

книг, принесших ему всемирную известность. Именно в течение этого ран-

него периода своей научной деятельности Пиаже ввел такие понятия в от-

ношении детского мышления, как эгоцентризм и децентрация, синкре-

тизм, трансдукция, анимизм, артифициализм и др.

Примерно с 1937 г. наступает новый период работы Пиаже в плане как

теоретических объяснений, так и применяемых методов. Если до этого мо-

мента объяснительным принципом для особенностей детского мышления

выступала социальная среда (отсюда упор на понятие эгоцентризма, рас-

пределения ролей и децентрации), то теперь это место занимает органи-

зация умственных операций. Пиаже начинает разрабатывать понятие груп-

пировки и создает в окончательном виде теорию стадий.

В 40-е годы создаются монументальные труды по генезису числа, пред-

ставлению пространства и времени и др.

В 50-х годах известность Пиаже растет. Он создает Центр генетической

эпистемологии в Женеве; у него уже большое число сотрудников, исследу-

ющих различные стороны психологии развития, логики и теории познания.

В 60-х годах Пиаже достиг апогея своей славы, став не только безуслов-

ным лидером в области развития интеллекта, но и, пожалуй, самой авто-

ритетной фигурой психологии того времени. В Женеву к нему приезжали

на стажировку такие крупные психологи из разных стран, как Дж. Брунер,

Р. Пайперт, Р. Фейерштейн, X. Паскуаль-Леоне и др.

Однако авторитет и известность Пиаже имели оборотную сторону.

Практически каждый ученый, занимавшийся в то время когнитивным раз-

витием, оказался перед выбором: либо стать пиажеанцем, либо найти ар-

гументы для опровержения теории Пиаже. В результате с середины 60-х

годов одно за другим стали появляться исследования, содержавшие эк-

спериментальную критику теории Пиаже.

Критика, развернувшаяся в адрес теории Пиаже с середины 60-х годов,

сумела показать, что при определенных условиях дети оказываются спо-

собны решать задачи пиажеанского типа значительно раньше, чем считал

Пиаже. Так, критика понятия анимизма детского мышления состоит в том,

357