Учебник для студентов высших учебных заведений

| Вид материала | Учебник |

- Предложения в план мероприятий по вовлечению студентов и аспирантов высших учебных, 74.63kb.

- Учебная программа для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям, 438.29kb.

- Л. Ф. Бурлачук психодиагностика учебник, 9569.33kb.

- Т. а история россии. Учебник. М. Проспект, 1997. 544 с. Вучебник, 8885.12kb.

- Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Махачкала 2008, 6753.55kb.

- Учебник содержит полный курс дисциплины "История экономических учений", 2335.02kb.

- Административное право украины, 13111.74kb.

- В. В. Москвин Экономическая география России, 9279.48kb.

- Учебник Третье издание, 10532.1kb.

- Учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений Издание 2-е, дополненное, 955.76kb.

Идея голографического описания процессов кратковременной памяти и

работы головного мозга в целом принадлежит психофизиологу Карлу При-

браму [Pribram, 1991]. Она восходит к предложенному в 1906 г. Д. Гольд-

штейном описанию восприятия и памяти как резонансным взаимодействи-

ям между волновыми фронтами, которые создаются при поступлении сен-

сорных потоков в кортикальные области человеческого мозга. Затем К.

Лешли в 1942 г., полемизируя с В. Келером [Kbhler, 1929], предложил го-

лографическую гипотезу как альтернативу локализационизму при описа-

нии соотношений между мозгом и воспринимаемым образом. К. Боринг

попытался применить голографическую гипотезу для объяснения процес-

сов восприятия и памяти. В пользу ее выбора говорят следующие феноме-

нологические признаки психической реальности: непрерывность; процес-

суальность; целостность психического процесса; общее познается раньше

частей, генерализация предшествует дифференцировке; резонансные (си-

мультанные) взаимодействия в психике первичны по отношению в после-

довательным (сукцессивным); стабильность актуального образа мира во вре-

мени при наличии «потока сознания». Другие признаки — нелокальность,

экстериоризованность и прочие — являются более дискуссионными.

Свойства оптической голограммы очень похожи на феноменологию

психической реальности. Оптическая голограмма отличается от обычной

фотографии тем, что на пленке фиксируется не интенсивность света, а

структура волнового фронта.

Свойства голографической памяти удивительны:

- голографическая память распределена по всему объему (площади) но-

сителя;

- большой объем памяти сконцентрирован в малом пространстве;

- уменьшение объема носителя лишь ухудшает детализированность

изображения, но не уничтожает его части;

- оптическая голограмма (реконструкция) трехмерна, изображение кон-

стантно, детализировано;

- оптическая реконструкция возникает далеко от хранилища, а не ло-

кализована в том же месте, где находится носитель;

- голограмма ассоциативна: если она сделана через отраженный свет с

двух сторон объекта, то освещение носителя восстановит «прозрач-

ное» изображение объекта по свету, отраженному лишь с одной сто-

роны.

Математический аппарат голографии, разработанный Д. Табором в 1948 г.,

почти сразу же стал использоваться специалистами в области нейрофизиоло-

гии для описания процессов восприятия и памяти. В настоящее время создан

ряд конкретных моделей переработки человеком информации, основанных

на голографической гипотезе. К их числу относится модели К. Прибра-

ма, Д.Н. Спинелли, В.Д. Глезера и других исследователей [Pribram, 1991].

Сторонники голографической модели считают, что она дополняет ин-

формационную метафору в исследованиях процесса человеческого позна-

ния. Без приемлемой физической модели психической реальности невоз-

22

Основные теоретические подходы в когнитивной психологии

можно решить основные проблемы когнитивной психологии. Однако эк-

спериментальное обоснование или опровержение голографической гипо-

тезы является делом будущего.

На сегодняшний день ясно, что различные подходы к описанию инди-

видуального познания акцентируют разные стороны целостной и много-

мерной психической реальности, как это отмечал в своих работах осново-

положник системного подхода в психологии Б.Ф. Ломов.

В заключение нельзя не отметить, что взаимодействие и взаимное обо-

гащение двух основных направлений науке о человеческом познании —

«непосредственного» (экологического) и «опосредованного» (информаци-

онного) — необходимо и неизбежно. Здесь мы сталкиваемся с известным

принципом дополнительности, который с легкой руки Нильса Бора рас-

пространился в середине XX века на все естественные (а ныне и на гума-

нитарные) науки за пределы квантовой механики.

Другое рассогласование позиций — полемика сторонников идеи единства

(изоморфизма в частном случае) механизмов познавательной активности со

сторонниками коренного различения «низших» и «высших» познаватель-

ных процессов, «природных» и «культурно-обусловленных». Сторонники

первой точки зрения — гештальтпсихологи, когнитивисты, необихевиори-

сты, сторонники второй — представители культурно-исторической психо-

логии (Л.С. Выготский, М. Коул и другие). Нужно ли преодолевать эти рас-

хождения на философско-теоретическом уровне или следует отнестись к

ним как к различным непротиворечивым и не противоречащим друг дру-

гу вариантам описания одной и той же реальности? В последнем случае не-

обходимо определить зоны ограничений для каждого варианта описания

и объяснения человеческого индивидуального познания и создать «транс-

лятор», согласующий эти описания. Вероятно, главных достижений в об-

ласти когнитивной психологии можно ожидать на этом пути.

Литература

Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб.: ДНК, 2000.

Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. М.: На-

ука, 1978.

Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: Медгиз, 1947.

Веккер Л.М. Мир психической реальности. М.: Логос, 2000.

Гальперин П.Я. Введение в психологию. М.: МГУ, 1976.

Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика. М.: Наука, 1977.

Зинченко В.П. Образ и деятельность. М.: ИПП, 1997.

Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М.: МГУ, 1975.

Линдсей Н., Норман Д. Переработка информации человеком. М.: Мир, 1973.

Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К.Н. Планы и структуры поведения. М.: Мир,

1965.

Найссер У. Познание и реальность. М.: Прогресс, 1981.

Норман Д. Память и научение. М.: Прогресс, 1985.

23

Глава 1. Основания когнитивной психологии

Плаус С. Психология оценки и принятия решения. М.: Республика, 1998.

Представление и использование знаний. М: Мир, 1989.

Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 1973.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999.

Солсо Р. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996.

Фодор Дж., Повалишин 3. Коннекционизм и когнитивная структура: критичес-

кий обзор// Язык и интеллект. М.: Прогресс, 1995. С. 230—313.

Эволюция, эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его кри-

тики. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

Anderson J.R. Methodologies for studying human knowledge // Behav. and Brain Sci.

1987. Vol. 10. P. 467-505.

Gibson D.D. Ecologikal optics// Vision research, 1961. Vol. 1. P. 253-262.

Koffka K. Principles of gestalt psychology. N.Y.: Brace, 1935.

Kohler W. Geslaltpsychology. N.Y.: Liveright, 1929.

Kdhler W. Dynamics in psychology. N.Y.: Liveright, 1940.

Man D.S. Vision/ W.H.Freeman (ed), 1982.

Miller G.A. Language and Perception. Harvard Un. Press, 1976.

Miller L. Behaviorism and the science of cognition // Psychol. Record, 1988. Vol.38.

P.3-18.

Minsky M.L. A. Framework for representing knowledge // P.H.Winston (ed). The

Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill, 1975.

Pribram K.N. Brain and Perception: Holonomy and Strukture in Figural Processing.

Erlbaum, 1991.

Werlhemer M. Experimentelle Studien iiber das Seheh von Bevegung // Zeitschrift fur

Psychology, 1912. Bd. 61. S. 161-265.

Глава 2

Ощущение

Ощущение — это процесс первичной обработки информации на уровне отдель-

ных свойств предметов и явлений. Этот уровень обработки информации на-

зывается сенсорным. На нем отсутствует целостное представление о том

явлении, которое вызвало ощущения. Ощущение — только первичный ма-

териал психического образа.

Психофизика ощущений

Проблема порогов чувствительности

Поскольку первичным, элементарным психическим опытом можно счи-

тать ощущение, психологически мыслящим представителям науки прежде

всего хотелось понять, каким образом физическая стимуляция преобра-

зуется в ощущение. Философ Демокрит, например, считал, что мы ощу

щаем внешний мир посредством маленьких, слабых копий объектов, ко-'

торые входят в тело через органы чувств и переносятся духами по неким

полым трубкам в чувствительную часть мозга, где они каким-то образом

вызывают ощущение.

Прошло много столетий, прежде чем проблема соотношения физиче-

ского и психического стала объектом экспериментальных исследований.

Их основоположником стал Густав Теодор Фехнер (1801 — 1887). В 1860 г.

Фехнер опубликовал труд по названием «Элементы психофизики». Не ис-

кушенный в психологии человек редко задумывается над тем, что ощуще-

ние от звука и сам звук не одно и то же, что вспышка света и ощущение,

ею вызванное, принадлежат, хотя и связанным, но различным реальнос-

тям: физическому и психическому миру. Фехнер над этим задумался. Ос-

новными задачами психофизики он считал изучение соотношения физи-

ческого и психического мира и количественное описание этого соотноше-

ния. В духе научной идеологии того времени, Фехнер обратил внимание

25

Ргава 2. Ощущение

на элементарные события, происходящие в физической и психической ре-

альности: это были соответственно простой физический раздражитель и

ощущение. Первый вопрос, который интересовал Фехнера, — это пробле-

ма порогов чувствительности. Возможности наших органов чувств ограни-

чены: мы можем разговаривать на расстоянии 5, 10, 20 метров, но если наш

собеседник удалится от нас на расстояние 5 километров, то разговор без

применения специальных средств усиления звука станет невозможным.

Значит (разумно предположить), как считали Фехнер и его последовате-

ли, весь диапазон физической интенсивности стимулов любого типа (будь

то свет, звук, вкус, запах, прикосновение) можно разделить на те, которые

ощущаются, и те, которые не ощущаются.

Выделяют два типа порогов чувствительности: абсолютный и дифферен-

циальный, или разностный. Между ними есть различия, но оба понятия

отражают убеждение в существовании пределов сенсорной системы.

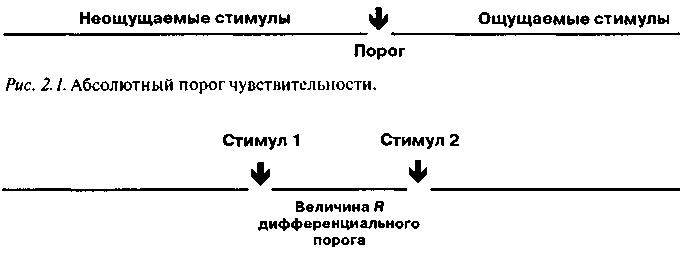

Абсолютный порог чувствительности — это такая величина стимула

(физического раздражителя), ниже которой ощущения от стимула не воз-

никает, а выше — возникает. Обратимся к рис. 2.1. Все стимулы, которые

больше (сильнее, громче, ярче) определенной интенсивности раздражите-

ля, вызывают ощущения (правая часть диапазона). Стоит же нам несколько

уменьшить величину стимула (сдвинуть его в левую часть диапазона), как

мы перестаем его ощущать.

Дети похожи на родителей. Иногда мы не можем отличить голос сына

от голоса отца, во всяком случае, в первые секунды телефонного разгово-

ра. Нам трудно настроить гитару: подстраивая одну струну к другой, мы не

слышим разницы в звучании. Но наш товарищ с консерваторским обра-

зованием говорит, что нужно еще подтянуть на четверть тона. Следователь-

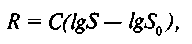

но, есть такая величина физического различия между стимулами, больше

которой мы их различаем, а меньше которой — нет. Эта величина носит

название дифференциального порога, или порога дифференциальной чув-

ствительности.

Рис. 2.2. Дифференциальный порог.

26

Обратимся к рис. 2.2. Если мы уменьшим физическую разницу между

стимулами, то различие между ними перестанет ощущаться. Стоит слегка

Психофизика ощущений

«развести» стимулы по физической интенсивности, как ощущение разли-

чия появится.

Несмотря на то, что абсолютный и дифференциальный пороги пред-

ставляют собой явно различные характеристики сенсорной системы, затем

и за другим понятием стоит общий методологический принцип или одно

и то же допущение. Предполагается, что сенсорный ряд — диапазон наших

ощущений — прерывен (дискретен): ощущение может исчезнуть даже при

наличии физического воздействия. До определенных пределов ощущение

есть, а потом пропадает, как свет, когда щелкнули выключателем. Эта точка

зрения распространяется как на абсолютный порог, так и на дифферен-

циальный: уменьшаем-уменьшаем интенсивность— «шелк», и ощущения

нет (абсолютный порог), уменьшаем-уменьшаем разницу между стимула-

ми — «щелк», и ощущение различия исчезло (дифференциальный порог),

хотя физически стимулы не идентичны.

Представление о том, что наша сенсорная система устроена по поро-

говому, прерывному принципу, называется концепцией дискретности

(прерывности) сенсорного ряда. Казалось бы, вполне разумная идея. О чем

тут спорить?! Оказывается, есть о чем. Психофизики, воодушевленные иде-

ей «абсолютного нуля», или точки исчезновения ощущений, провели сот-

ни экспериментов в надежде найти и рази навсегда определить пороги чув-

ствительности. Не тут-то было. Помещают испытуемого в специальную,

изолированную от всяческих шумов экспериментальную комнату, измеря-

ют его пороги и в первый раз получают одно значение, а во второй — дру-

гое. Это похоже на ситуацию, когда дверь в квартире открывается то с двух

с половиной оборотов, то с двух, то с полутора, то вообще с одного, а за-

мок тот же, и закрываете вы его все время ровно на два оборота. Нам ка-

залось, что вероятность открыть дверь с одного и полутора оборотов рав-

на нулю, а открыть с двух — единице.

Порог как бы плавает. Каждый раз мы получаем несколько различные

значения. Иными словами, даже для очень слабых раздражителей суще-

ствует некоторая (ненулевая) вероятность их обнаружения, а для относи-

тельно сильных — ненулевая вероятность их необнаружения. Зависи-

мость вероятности обнаружения (различения) стимулов от их интенсив-

ности называется психометрической функцией. Как должна выглядеть

психометрическая функция, если сенсорная система работает по дискрет-

ному принципу? До определенного уровня интенсивности стимула веро-

ятность обнаружения равна нулю, потом — единице. А как она выглядит в

действительности? Вероятность обнаружения сигнала по мере роста его

интенсивности не изменяется скачкообразно, а растет постепенно. Осно-

вываясь на результатах психофизических исследований, один из оппонен-

тов Фехнера Мюллер высказал идею о непрерывности сенсорного ряда,

суть которой состоит в том, что не существует порога как такового: любой

стимул может в принципе вызвать ощущение. Почему же мы не обнару-

живаем некоторые слабые сигналы? Потому, утверждал Мюллер, что на

возможность обнаружения стимула влияет не только его физическая ин-

тенсивность, но и расположенность сенсорной системы к ощущению. Эта

27

Глава 2. Ощущение

расположенность зависит от множества случайных, плохо контролируемых

факторов: усталости наблюдателя, степени его внимательности, мотивации,

опыта и т. п. Одни факторы благоприятно действуют на способность наблю-

дателя к обнаружению сигнала (например, большой опыт), а другие — не-

благоприятно (например, усталость). Соответственно, неблагоприятные

факторы уменьшают способность к обнаружению, а благоприятные — уве-

личивают. Но в целом, по мнению Мюллера, нет оснований говорить

о существовании какой-то особой точки на оси ощущений, где они пре-

рываются, исчезают. Сенсорный ряд непрерывен. Если бы мы могли со-

здать идеальные условия наблюдения, то сенсорная система восприняла бы

сколь угодно малый сигнал.

Со времени этой научной дискуссии между Фехнером и Мюллером про-

шло уже более ста лет, но проблема дискретности-непрерывности сенсор-

ного ряда до сих пор не получила окончательного решения. Видимо, это

один из тех вечных споров, который сродни спору о бессмертии души.

Дело не столько в результатах спора, сколько в его побочных продук-

тах. Исходные психофизические идеи вдохновили многих исследователей

и позволили им создать множество психофизических концепций, интерес-

ных в теоретическом плане и полезных в практическом. Ниже мы корот-

ко рассмотрим наиболее характерные из них.

Стивене, Морган и Фолькман (цит. по: [Бардин, 1976]) в 1941 г. сформу-

лировали нейроквантовую теорию, основное допущение которой состоит в

том, что единицами нервной системы являются нервные кванты, каждый

квант срабатывает по принципу «все или ничего», т.е. срабатывает, когда до-

стигнут его порог, и не срабатывает, когда величина возбуждения ниже по-

рогового уровня. Однако для возникновения ощущения, по мнению авторов

теории, недостаточно возбуждения одного кванта. Ощущение возникает толь-

ко при возбуждении двух нервных квантов. Кроме того, чувствительность

организма флуктуирует (изменяется во времени, колеблется) совершенно слу-

чайным образом. Эти и другие (достаточно произвольные, впрочем) допуще-

ния позволили объяснить некоторые особенности психометрических функ-

ций и защитить идею дискретности сенсорного ряда, невзирая на отсутствие

в экспериментальных данных психофизиков скачкообразного перехода от не-

обнаружения к обнаружению или от неразличения к различению. Следует,

однако, отметить, что введение понятия «нервный квант» было малообосно-

ванным: за ним не стояло четких эмпирических данных, оно не имело ясно-

го психофизиологического значения, и поэтому само допущение о существо-

вании нервных квантов воспринимается не без сомнений.

Весьма продуктивной оказалась концепция, получившая название тео-

рии обнаружения сигнала, которая была предложена Грином и Светсом в

1966 г. Суть теории сводится к следующему. Любой сигнал воспринимает-

ся на фоне шума. Даже если полностью отсутствуют внешние помехи, то

сама сенсорная система (просто за счет своей работы) создает некоторый

шум: в нас бьется сердце, по жилам течет кровь, мы дышим и т. д. Этот шум

при жизни наблюдателя нельзя отключить (во всяком случае, он вряд ли

на это согласится). Поэтому, хотя, по-видимому, сенсорная система рабо-

28

Психофизика ощущений

тает по непрерывному принципу, все равно обнаружение сигнала — веро-

ятностный процесс. Сигнал сливается с шумом, он становится плохо от-

личимым от него, особенно, когда физическая интенсивность самого сиг-

нала очень мала. Наблюдатель, по сути дела, выполняет задачу отличения

сигнала от шума. Шум, как ветер, колеблется вокруг некоторого среднего

значения: он может быть совсем слабым (и тут можно с высокой степенью

уверенности сказать, что сигнала не было), а может усиливаться, и в этом

случае шум легко перепутать с сигналом. Представьте себе, что вы видите

человека идущего по палубе теплохода во время сильной бортовой качки.

Ваша задача, не подходя к нему на близкое расстояние, определить, трезв

он или пьян. Человек качается. Это заметно. Но отчего? От качки или от

того, что он не очень трезв? Чем лучше ваши зрение и наблюдательность,

тем быстрее вы придете к правильному ответу, сравнив, например его ам-

плитуду колебаний с вашей собственной, выделив его колебания из пока-

чиваний судна и т.д. Но есть еще другие факторы, которые вы невольно

используете при обнаружении пьяного на судне: вы знаете, например, на-

сколько часто бывают такие случаи среди экипажей судов, насколько строг

запрет на употребление спиртного в море и серьезна кара за его наруше-

ние. При одной и той же сенсорной информации можно сделать противо-

положные выводы. Предположим, что запреты строги и судно на хорошем

счету. Вывод: «Да нет, вряд ли пьяный. Здесь с этим строго». Противопо-

ложная ситуация: вы знаете, что в последнее время дисциплина хромает,

начальство смотрит на нарушение правил сквозь пальцы. Вывод: «Пьяный,

что ли. Наверно, пьяный. Распустились в последнее время!»

Нечто подобное происходит и при обнаружении самых простых сигна-

лов. С одной стороны, на правильность ответа о наличии сигнала влияют

собственно сенсорные способности ваших анализаторов (слуха, зрения и

т.д.), с другой — существует и несенсорный компонент, компонент при-

нятия решения. Основными факторами принятия решения являются ве-

роятности сигналов и то значение, которое имеют для вас правильные от-

веты и ошибки обнаружения. Если вы знаете, что в этом водоеме много

рыбы (высокая вероятность сигнала), то будете хвататься за удочку при

любом движении поплавка. Если вы летчик, на экране вам привиделось

нечто подозрительное, а боеприпасы на исходе, то вы будете очень осто-

рожны с признанием непонятного объекта вражеским самолетом, посколь-

ку цена ошибки ложной тревоги очень высока.

Рассмотрим ситуацию в более полном виде. Возьмем в качестве примера

контроль за качеством продукции. Сигналом для контролера является бра-

кованное изделие. Не сигналом (шумом) — качественное изделие. Изделий

много. Контролер один. Он может ошибаться. Посмотрим, какие возмож-

ны варианты сочетаний ответов наблюдателя и истинного положения вещей.

Эти сочетания называются исходами процесса обнаружения. Контролер

может в принципе дать два типа правильных ответов: оценить качественное

изделие как качественное, бракованное — как бракованное; а также два типа

неправильных: посчитать бракованное качественным и, наоборот, каче-

ственное бракованным. Возможные исходы показаны рис. 2.3.

29

Глава 2. Ощущение

| | Ответ «Брак» | Ответ «Нет брака» |

| Бракованное изделие (сигнал) | Правильное обнаружение (попадание) | Пропуск сигнала |

| Качественное изделие (шум) | Ложная тревога | Правильное отрицание (покой) |

Рис. 2.3. Исходы процесса обнаружения сигнала.

Если отличить бракованное изделие от качественного не просто, если

брак плохо отличим от качественных изделий в силу, например, погреш-

ностей измерительной аппаратуры, дефицита времени или усталости

контролера, то задача становится пороговой. Другими словами, разли-

чие между физическими событиями настолько незначительно, что это

создает проблемы для сенсорной системы: сигнал сливается с шумом,

и для того, чтобы отличить одно от другого приходится привлекать не-

которые дополнительные (помимо сенсорных) механизмы. Это, как ука-

зывалось выше, механизмы принятия решения. Если при прочих рав-

ных условиях вероятность брака велика (цех имеет плохую репутацию),

то наблюдатель при возникновении сомнений будет относительно бо-

лее склонен отвечать «сигнал». И наоборот, если вероятность брака мала

(исполнители исключительно добросовестны), то предпочитаемым от-

ветом будет «нет брака». Сходным образом обстоит дело со значимос-

тями, или ценностями исходов. Если, например, за обнаруженный после

контроля брак с контролера снимают премию (и приличную), то он бу-

дет очень придирчив. Если же начальник внушает контролеру, что глав-

ное количество, пусть даже изделия будут слегка некондиционными, то

контролер будет выносить вердикт «брак» с очень большой осторожно-

стью. Соответственно уменьшится процент правильных обнаружений и

ложных тревог.

Одной из главных заслуг авторов теории обнаружения сигнала являет-

ся введение в структуру сенсорного процесса составляющей принятия ре-

шения. Это, с одной стороны, позволило взглянуть на проблемы ощуще-

ний с более высоких системных позиций, а с другой — выработать подход

к решению многих прикладных проблем — первоначально чисто военной

тематики (работа на радарах и сонарах), а потом и гражданской (контроль

качества продукции, процессы восприятия человека человеком и др.).

Исходной позицией теории двух состояний Люса (1960, 1963) является

допущение о дискретности сенсорного ряда. И в этом ее отличие от тео-

рии обнаружения сигнала. Роднит же две теории признание наличия вне-

сенсорных факторов обнаружения и различения сигналов, а также призна-

ние существования неопределенности, связанной с работой самой сенсор-

ной системы.

Люс полагал, что существует некоторое критическое значение раздра-

жителя, ниже которого ощущение не возникает. Однако даже при отсут-

30

Психофизика ощущений

ствии раздражителя вероятность превышения порога выше нуля. Верно

и обратное: при наличии раздражителя итоговое влияние может не дос-

тигнуть порога. Таким образом, действие раздражителя может вызвать

одно из двух состояний: либо обнаружение, либо необнаружение. Как

видно, эти последние допущения весьма сходны с основными допуще-

ниями теории обнаружения. Но это еще не все. Ответ наблюдателя оп-

ределяется не только этими двумя состояниями. Существует независимый

механизм угадывания как выход из ситуации неопределенности, связан-

ной с наличием двух возможных состояний. За счет механизма угадыва-

ния человек может дать положительный ответ на допороговый сигнал, т.е.

в состоянии необнаружения. И наоборот, за счет того же механизма на-

блюдатель может дать отрицательный ответ в случае состояния обна-

ружения.

Л юс считал, что человек при обнаружении сигнала следует одной из трех

основных стратегий:

- Стратегии риска, которая вызвана стремлением увеличить число об-

наружений (например, когда важно не пропустить сигнал). Такая стра-

тегия, естественно, приводит к тому, что наблюдатель (например, опе-

ратор радарной установки) обнаруживает относительно больше целей,

но в то же время в его ответах растет количество ложных тревог. Эта

стратегия хороша только тогда, когда нас не смущают затраты, связан-

ные с ложными тревогами (например, напрасный расход боеприпа-

сов, топлива и т. п.), и цена пропуска цели очень велика (например,

когда противник представляет собой большую опасность).

- Стратегии осторожности, связанной со стремлением наблюдателя

«напрасно не беспокоиться», что выражается в полном или частичном

отказе от угадывания, в избегании ложных тревог. Это иногда приво-

дит даже к отрицательным ответам в состоянии обнаружения.

- Стратегии следования сенсорным впечатлениям, суть которой состоит

в том, что наблюдатель пытается не принимать во внимание ничего,

кроме самих сенсорных впечатлений, быть, что называется, непред-

взятым.

Таким образом, Люс лишь несколько иначе описывает сенсорную со-

ставляющую процесса обнаружения. В остальном же (в плане подхода к

вненсенсорпым составляющим) его взгляд сродни взглядам авторов тео-

рии обнаружения.

Основной психофизический закон

Выше мы проанализировали проблему порогов чувствительности, постав-

ленную еще Фехнером. Другой классической проблемой психофизики,

также связанной с именем Фехнера, является проблема зависимости ве-

личины ощущения от величины физического стимула или основного пси-

хофизического закона. Это как функция в математике:

31

Ршва 2. Ощущение

у =№,

где под у в данном случае имеется в виду величина ощущения, а под х —

физическая величина стимула.

Это ли не интересная задача: определить, как, какой зависимостью свя-

заны между собой физический и психический миры! Но для того чтобы

вычислить зависимость одной величины от другой, нужно уметь измерять

эти величины. Измерять параметры физического стимула мы худо-бедно

научились. А как быть с ощущениями? Фехнер рассуждал следующим об-

разом. Субъект не в состоянии количественно оценить величину возник-

шего у него ощущения. Например, человек не может, не лукавя, ответить

на вопрос: «Во сколько раз (в два, три, четыре) твои ощущения сладости

от этого чая сильнее ощущений сладости от другого чая?». Он может толь-

ко сказать, какое из ощущений сильнее (слабее). Что же можно использо-

вать в качестве единицы измерения ощущений? Фехнер предложил для

этого величину едва заметного различия, которая представляет собой ми-

нимальное различие между физическими значениями стимулов, которое

вызывает ощущение различия. Скажем, добавляем в «исходный» чай не-

много сахара и даем пробовать человеку. Он не замечает различия по сла-

дости с предыдущим, ощущение осталось прежним. Добавляем еще не-

много сахара — не замечает различий; еще немного — заметил! Вот эта

разница между количеством сахара в «исходном» чае и в чае, который уже

кажется слаще, и называется величиной едва заметного различия, которая

представляет собой не что иное, как величину дифференциального поро-

га. Но что стоит за введением понятия «величина едва заметного разли-

чия»? За ним стоит стремление найти минимальное различие между ощу-

щениями, или минимальную градацию, минимальное расстояние между

«насечками» на «линейке» ощущений.

Обратимся к рис. 2.4. До достижения стимулом определенной физиче-

ской величины ощущения нет. После достижения абсолютного порога

ощущение появляется. Абсолютный порог— нулевая точка на оси ощуще-

ний. Но слишком малое различие между стимулами мы не замечаем. Шка-

ла ощущений грубее шкалы физических величин. Нужно увеличить физи-

ческую величину на несколько единиц, чтобы получить приращение ощу-

щения в одну единицу. В нашем условном примере, для того чтобы увели-

чить ощущение от 0 до 1, нужно увеличить стимул на 2 единицы; чтобы уве-

личить ощущение от 1 до 2, нужно увеличить стимул на 3 единицы и т.д.

Величина едва заметного различия в первом случае равна 2, во втором —

3. Далее, если предположить, как это и сделал Фехнер, что минимальные

| | 0 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Физический ряд | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

| | | 0 | | 1 | | | 2 | | | | 3 | |

| Сенсорный ряд | | * | | * | | | * | | | | * | |

Рис. 2.4. Соотношение физического и сенсорного рядов.

32

Психофизика ощущений

различия между ощущениями (в нижней части рисунка) равны между со-

бой, т.е. что приращение ощущения при возрастании стимула на одно едва

заметное различие вызывает всегда одинаковое по величине увеличение

ощущения, то измерять ощущения можно, считая количество едва замет-

ных различий, накопленных при увеличении стимула от абсолютного по-

рога. Итак, первое допущение Фехнера, использованное им при выводе

формулы основного психофизического закона, состояло в том, что прира-

щение ощущения при приращении величины раздражителя на одно едва

заметное различие константно (всегда одно и то же).

Вторым основанием для вывода формулы зависимости ощущения от

стимула было так называемое соотношение Вебера. Немецкий физиолог

Вебер предположил (и это впоследствии экспериментально подтверди-

лось), что отношение едва заметного различия к величине исходного сти-

мула равно некоторой константной для каждой сенсорной модальности

(для каждого типа ощущения) величине. В данном случае речь идет о со-

отношении физических величин. Что означает константность этого отно-

шения? И почему Веберу пришла такая мысль? Представьте себе, что вы

взяли большую кружку чая, положив туда предварительно одну ложку са-

хара. Если в эту кружку добавят еще одну ложку чая, вы почувствуете раз-

ницу? Наверное, да. А если в кружке уже будет 10 ложек сахара, то после

добавления еще одной заметите разницу? Вряд ли. Чем больше интенсив-

ность исходного стимула, тем больше нужно увеличить его, чтобы заметить

разницу, иными словами, тем больше величина едва заметного различия.

В нашем условном примере этот принцип в общем соблюден:

где

— величина едва заметного различия, /— величина (интенсивность)

— величина едва заметного различия, /— величина (интенсивность)исходного стимула.

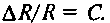

Опираясь па положения о равенстве минимальных различий между

ощущениями и соотношение Вебера, Фехнер математически вывел фор-

мулу основного психофизического закона:

где R— величина ощущения; С— константа, связанная с соотношением

Вебера; 5— величина действующего стимула;

— абсолютный порог.

— абсолютный порог.Примерно через сто лет после появления книги Фехнера Стивене [ 1960]

выдвинул идею о возможности непосредственной количественной оцен-

ки человеком своих ощущений. Кроме того, Стивене пересмотрел основ-

ной постулат Фехнера о константности минимальных различий между ощу-

щениями: вместо

Стивене предложил

Стивене предложил Это соотношение

Это соотношениевыглядит аналогично соотношению Вебера, но только в нем фигурируют не

физические величины, а психические — ощущения. Соотношение Стивенса

означает, что отношение минимального приращения ощущения к исход-

33