Пособие для разработки методик по электрическим измерениям и испытаниям отдельных видов электрооборудования напряжением до и выше 1 кв часть II

| Вид материала | Документы |

- Вид работ №20. 11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования, 21.36kb.

- Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением, 486.43kb.

- Общие правила, 1335.1kb.

- Концепция настоящего стандарта основана на двух принципах: 1 Следует различать следующие, 182.68kb.

- Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию лэп, электрооборудования, 125.41kb.

- Правила устройства электроустановок (пуэ) Заземление и защитные меры электробезопасности, 2678.23kb.

- Учебное пособие рпк «Политехник» Волгоград, 1200.72kb.

- «Северо-Запад», 187.63kb.

- Рекомендации Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (юнидо); Стандарты, 33.53kb.

- Требования электробезопасности понятие «электробезопасность». Электробезопасность, 1094.57kb.

Т а б л и ц а 17.4. Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов

воздушных выключателей

| Тип выключателя | Соединение электромагнитов фаз | Напряжение, В | Сопротивление обмоток, Ом | |

| ВВН-110, 88Н-35 ВВН-154, 88-220 ВВУ-35, ВВБ-110-6 ВВБМ-110, 88Б-150 ВВБ-220-12 ВВД-220Б, ВВУ-110 | Раздельное или параллельное (электромагниты с форсировкой) | 220 | 1-я обмотка - 10±1,5 2-я обмотка - 45±2,0 Обе обмотки - 55±3,5 | |

| ВВБ-22-У-15 | | 110 | 1-я обмотка - 2,4±0,05 2-я обмотка - 11,3±0,55 Обе обмотки - 13,7±0,55 | |

| ВВН-110, 88-220 ВВН-220 | Раздельное или параллельное | 220 | 64 | +3% |

| -8% | ||||

| ВВН-110, 88Н-154 ВВН-220, 88-220 | Последовательное | 220 | 83 | +3% |

| -8% | ||||

| ВВН-35, ВВН-110 ВВН-154, 88-220 | Раздельное или параллельное | 110 | 16,3 | +3% |

| -8% | ||||

| ВВН-110., ВВН-154 88-220 | Последовательное | 110 | 1,68 | +3% |

| -8% | ||||

| 88-35, ВВН-35 | Раздельное | 220 | 49 | +1,47% |

| -3,92% | ||||

в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Изме

рение величины сопротивления постоянному току должны соответствовать нормам.

приведенным в табл. 17.5. или заводским данным.

Т а б л и ц а 17.5. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току

элементов омических делителей напряжения и шунтирующих резисторов

воздушных выключателей

| Тип выключателя | Сопротивление, Ом | |

| ВВН-154/800-4000, ВВН-154/2000-6000 | 180 000±2% | |

| ВВН-154/800-6000, 88-220 | | |

| ВВН-220/1000-7000, ВВН-220/2000-7000 | | |

| ВВН-220-10, ВВН-154-8, 88Н-220-15 | 15 000±150 | |

| ВВН-110-6 | 150±5 | |

| ВВУ-35 | 4,6-0,25 | |

| ВВУ-110, ВВБ-220У-15 | 5±0,3 | |

| ВВБ-110-6, ВВБ-220-12 | 100 | +2% -0,5% |

| ВВБМ-110Б-31,5/2000 | 50±0,5 | |

| ВВБ-1 50Б-25/2000 | 100±0 5 | |

| ВВБ-150Б-31,5/2000 | 100±0 5 | |

| ВВД-220Б-40/2000 | 50±0,5 | |

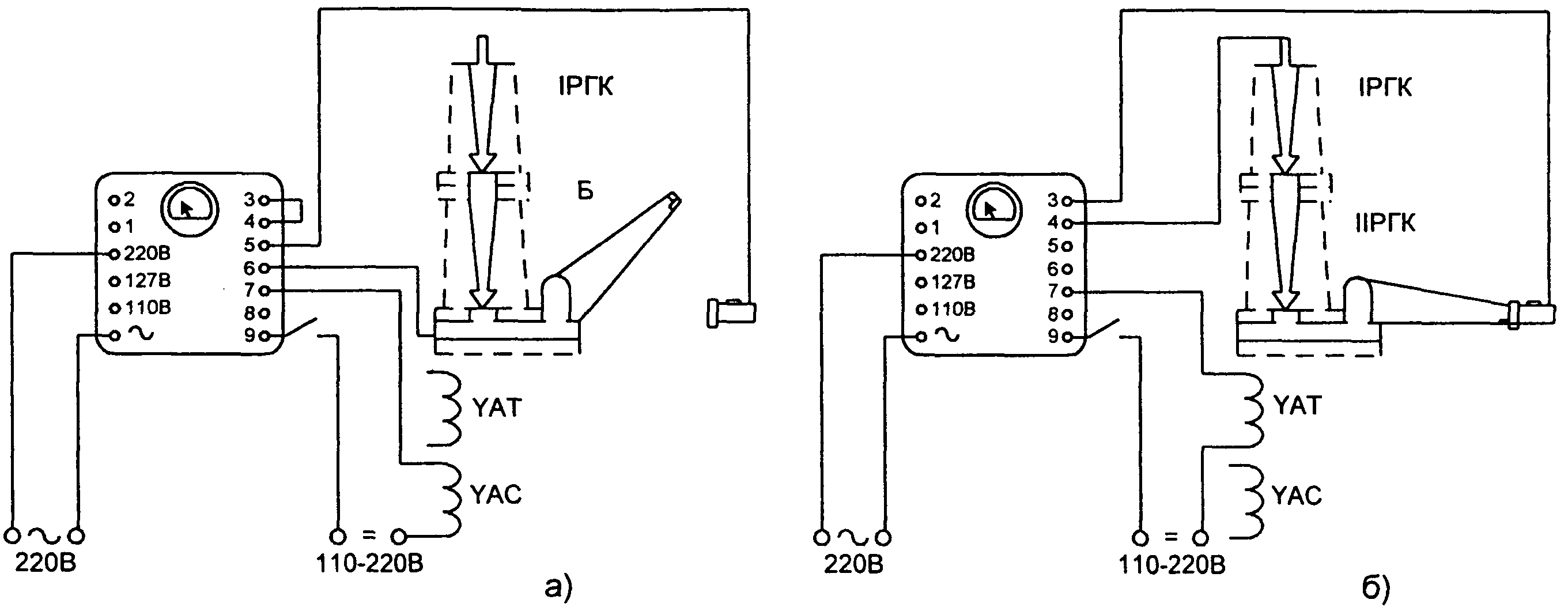

Рис. 17.2. Схемы измерения временных характеристик воздушного выключателя с

помощью электрического миллисекундомера:

а - схема измерения собственного времени включения; б - схема измерения собственного времени

отключения; в, г - схемы измерения разновременности размыкания контактов; д - схема измерения времени

бесконтактной паузы дугогасительной камеры; е - схема измерения времени запаздывания ножа отделителя

при отключении выключателя; YAC - включающая катушка; YAT - отключающая катушка; IРГК - контакт

первого разрыва; ПРГК - контакт второго разрыва; SB - блокирующая кнопка.

Методика измерений сопротивления постоянному току приведена в главе 1 на-

стоящего Сборника.

17.2.5. Проверка характеристик выключателей.

Измерение временных характеристик при наладке воздушных выключателей про

изводят при помощи электрического миллисекундомера или светолучевого осциллогра-

фа.

Проверка временных характеристик с использованием электрического миллисе-

кундомера осуществляется по схемам рис.17.2.

Измерение собственного времени включения и отключения выключателя произ-

водят по схемам. показанным на рис.17.2 а, б.

Измерение разновременности размыкания контактов дугогасительных камер вы-

полняют по схемам рис.17.2 в, г. Если стрелка прибора при измерении по схеме рис.17.2 в

остается на нуле, то это означает, что либо контакты размыкаются одновременно, либо

контакты первого разрыва (IPГK) размыкаются позднее контакта второго разрыва

(IIРГК). В этом случае необходимо измерения по схеме рис.17.2 г.

Блокирующая кнопка SB (рис.17.2 в, г) устанавливается под пологом отделителя

тока, чтобы при включении ножа отделителя она находилась в замкнутом состоянии, а

при отключении - в разомкнутом.

У выключателей с числом дугогасящих разрывов больше двух неодновремен

ность размыкания контактов дугогасительных камер сначала определяется для первого

и второго разрывов аналогично описанному, затем для контактов второго и третьего

разрывов и т. д. При этом контакты всех разрывов, кроме испытуемой пары, должны

быть надежно закорочены.

Измерение бесконтактной паузы дугогасительной камеры (времени, в течение ко-

торого контакты дугогасительной камеры находятся в разомкнутом положении) произ-

водится по схеме рис.17.2 д. Измерение производится отдельно для каждого разрыва.

Измерение времени запаздывания ножа отделителя при отклонении (времени от

момента размыкания контактов дугогасительной камеры до момента выхода ножа отде-

лителя из неподвижного контакта) производится по схеме рис.17.2 е.

Шунтирующие сопротивления у дугогасительных камер при измерениях времен-

ных характеристик выключателей должны быть отсоединены.

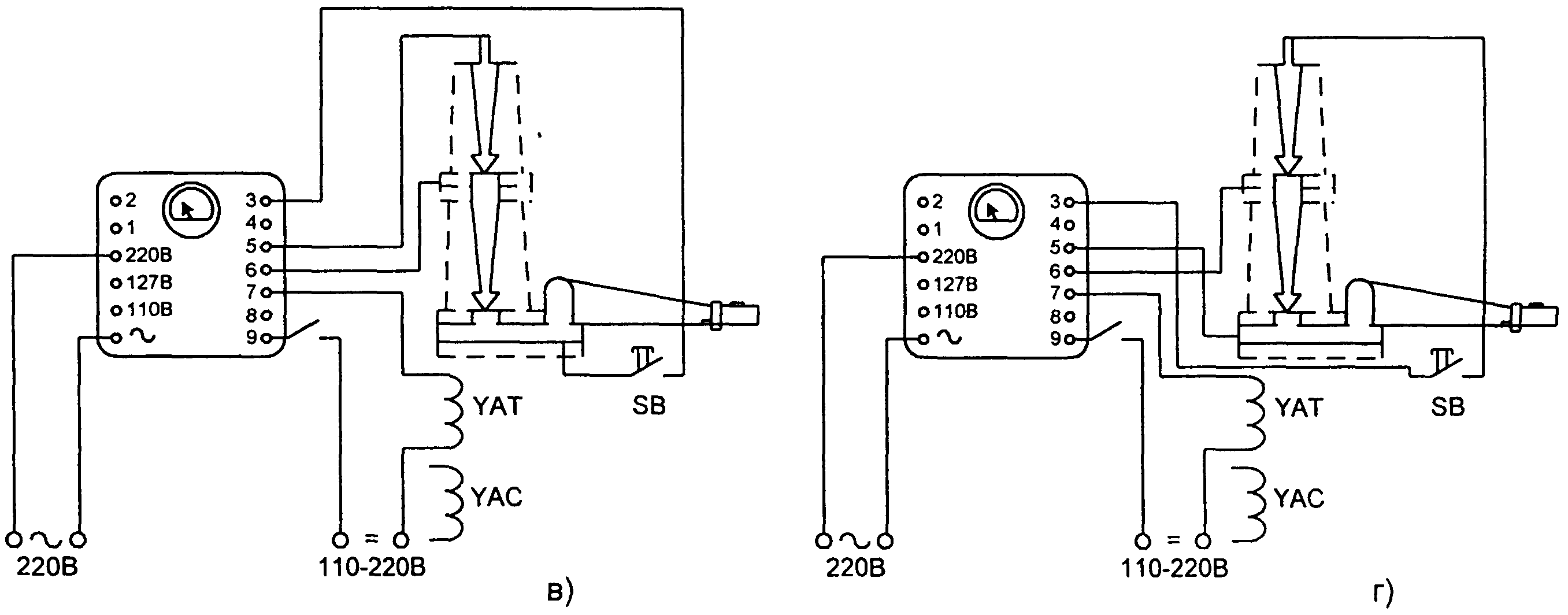

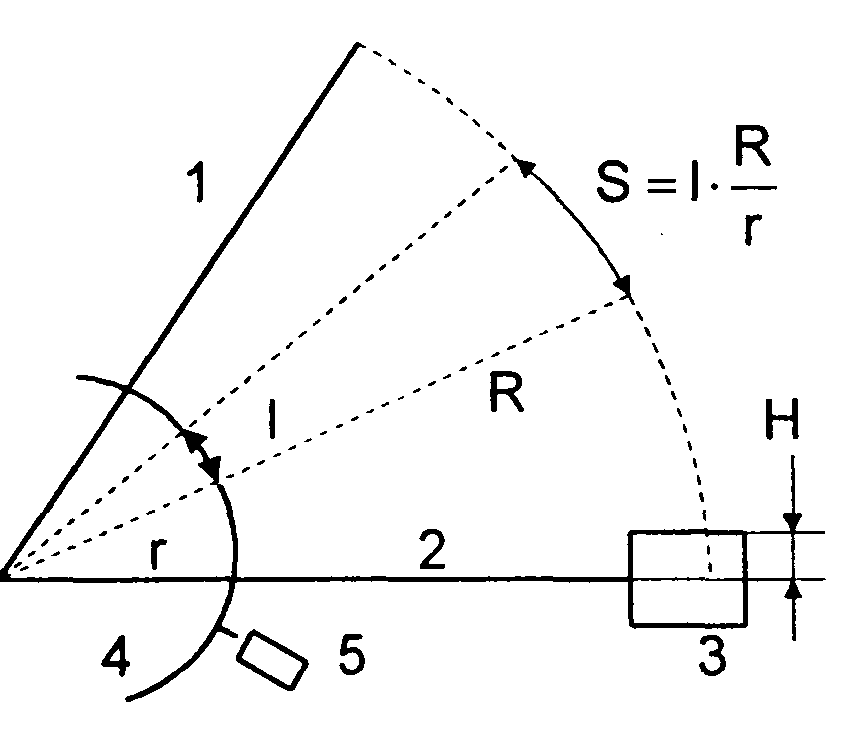

Измерение скорости движения ножа отделителя осуществляется с помощью виб-

рографа. На рис.17.3 приведена схема установки вибрографа и определения скорости

движения ножа отделителя по виброграмме.

Скорость движения конца ножа определяется

где 1 - отрезок виброграммы, мм, пройденный за время t с; R - длина ножа, м; r -

радиус сектора вибрографа, м.

Рис. 17.3. Схема определения

скорости движения ножа

отделителя по виброграмме:

1 - нож в отключенном положении;

2 - нож во включенном положении; 3 - неподвижный контакт отделителя;

4 - сектор, используемый для записи

виброграммы; 5 - виброграф.

Отрезок 1 измеряется на виброграмме между

нулевыми точками синусоиды. Время t определяется

числом периодов, содержащихся в отрезке 1.

Максимальную скорость ножа определяют не

том участке виброграммы, где период синусоиды

имеет наибольшее значение. Скорость измеряют в

момент касания ножом губок. Для этого находят на

виброграмме точку, отстоящую от конца на отрезок

Н·r/R, где Н - ход ножа в губках. Время движения

ножа определяется числом периодов на виброграм-

ме. Аналогичным образом расшифровывается вибро-

грамма отключения. При проверке временных харак-

теристик воздушных выключателей с помощью све-

толучевого осциллографа для сокращения времени нa обработку осциллографом необходимо использовать осциллограф с ультрафиолето-

вой записью, а также специальный щиток для управления работой выключателя и ос-

циллографа.

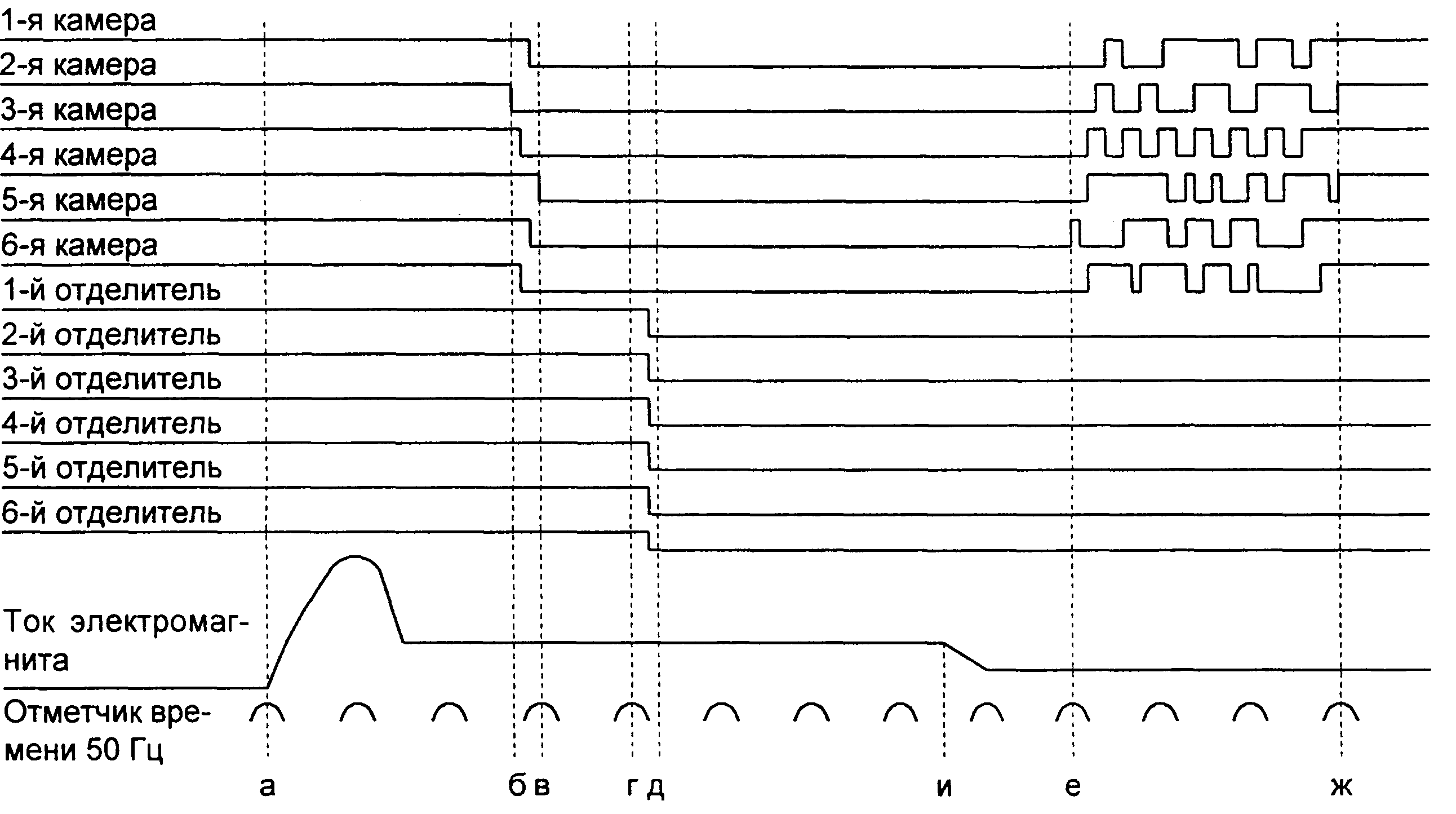

На рис. 17.4 приведена осциллограмма операции "отключения" выключателя.

Рис. 17.4. Осциллограмма работы контактов воздушного выключателя при отключении

По этой осциллограмме можно определить:

- собственное время отключения выключателя - от момента подачи команды на отключение (точка а) до момента размыкания последнего контакта дугогасительной камеры (точка в);

- разновременность размыкания контактов отделителей - от точки б до точки в;

- опережение размыкания контактов дугогасительных камер - от точки в) до момента размыкания первого контакта отделителя (точка г);

- разновременность размыкания контактов отделителей - от точки r до точки д;

бесконтактную паузу дугогасительных камер - от момента замыкания контактов данной камеры (участок между точками б-в) до первого вибрационного смыкания контактов этой же камеры (точка 1);

- длительность вибрации контактов камеры при их смыкании (от точки 1 до точки ж);

- длительность отключающей камеры (от точки а до точки и).

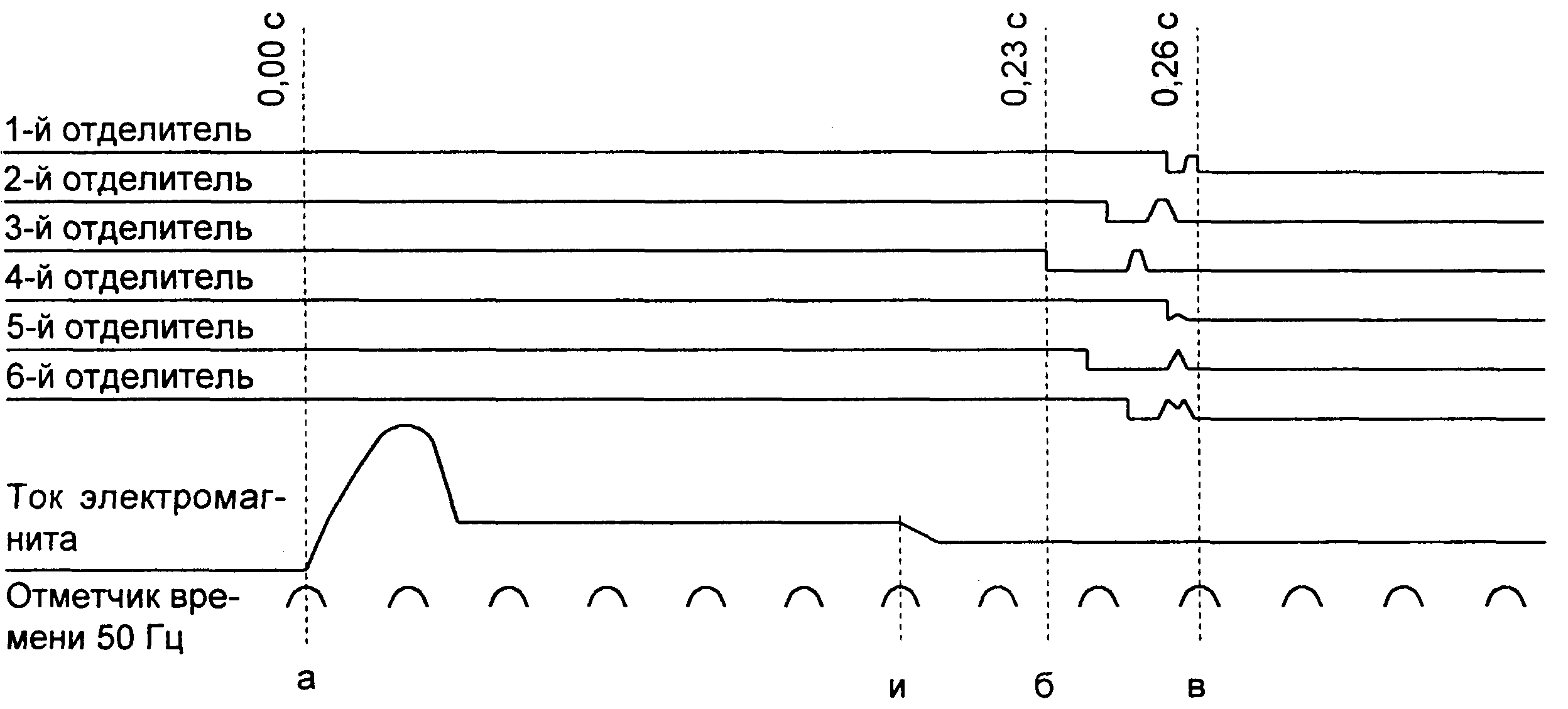

На рис. 17.5. приведена осциллограмма включения выключателя.

Рис. 17.5. Осциллограмма работы контактов воздушного выключателя при включении

По этой осциллограмме определяют:

- собственное время включения - от момента подачи команды на включение вы-

ключателя (точка а) до момента первого вибрационного замыкания контакта отделителя

данного полюса (участок б-в);

- разновременность замыкания контактов отделителя (участок б-в);

- длительность включающей команды (от точки а до точки и).

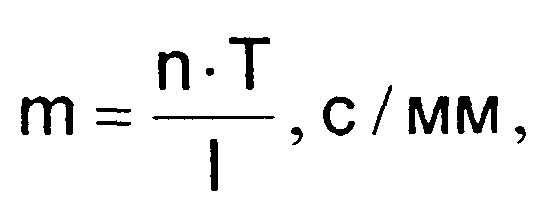

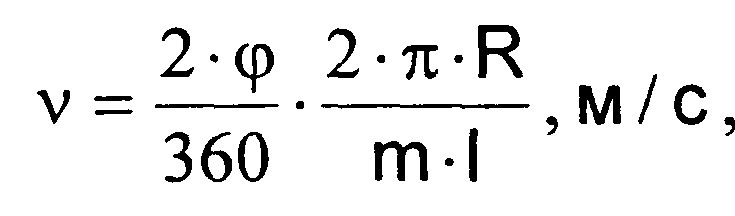

При расшифровке осциллограмм масштаб времени определяется из выражения:

где: Т - период синусоиды отметчика времени (при частоте 50 Гц – Т = 0,02 с, при

частоте 500 Гц – T = 0,002 с); n - число периодов, укладывающихся на участке осцилло-

граммы длиной 1.

Скорость движения фотоленты для регистрации изменяющихся во времен велики при использовании светолучевых осциллографов устанавливается примерно равной

2500 мм/с.

Осциллографирование работы воздушного выключателя с ножевым отделителем

выполняется так же, как и осциллографирование работы выключателей с воздухонапол-

ненным отделителем. При этом для определения характеристик движения ножа необхо-

димо использовать специальное приспособление - регистратор хода, один из вариантов

которого показан на рис. 17.6.

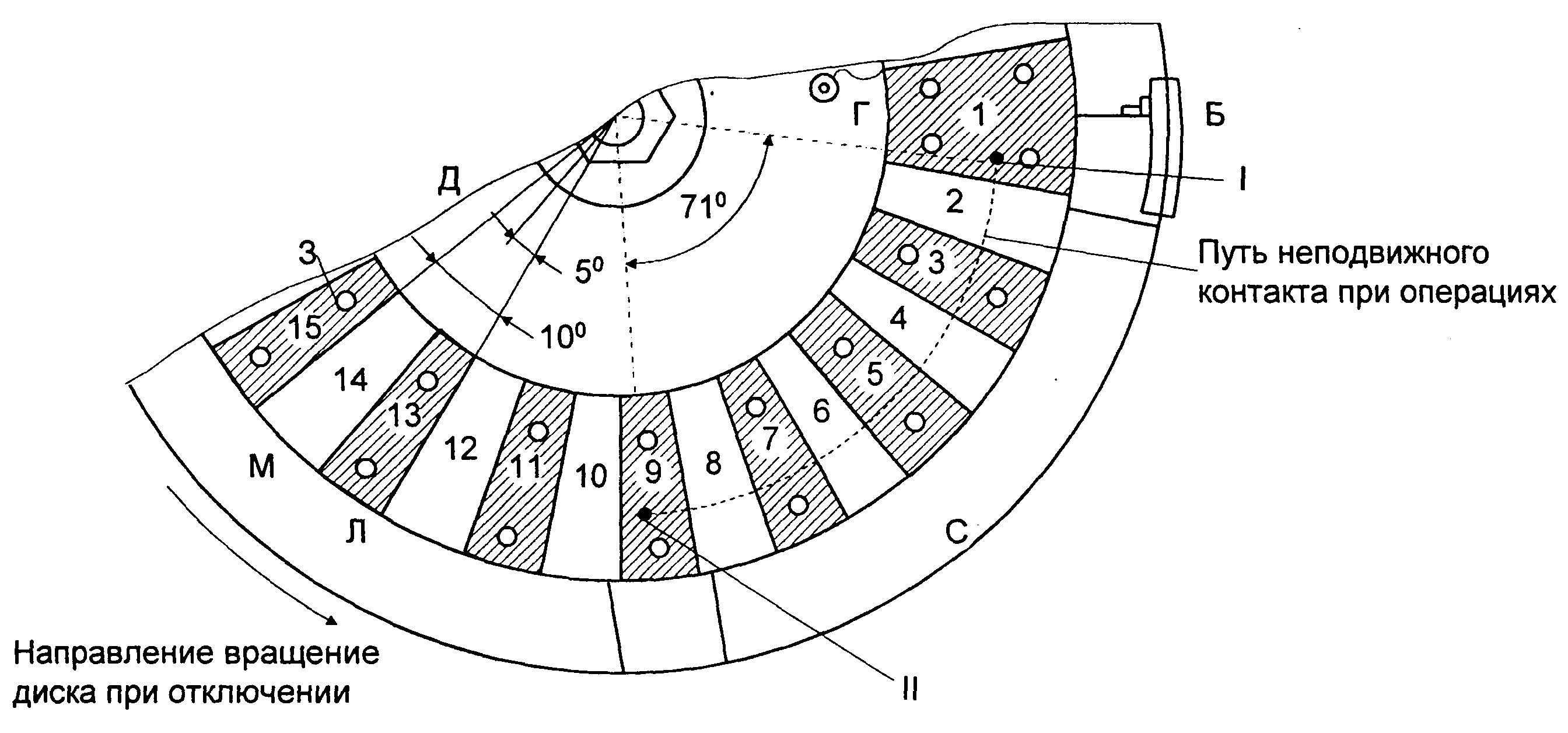

Рис. 17.6. Диск регулятора хода ножа отделителя воздушного выключателя

Регистратор кода представляет собой изолирующий диск Д из текстолита с ла-

тунными ламелями Л, вмонтированными в текстолит заподлицо и за крепежными с по-

мощью заклепок 3. Ламели спаяны гибким проводом Г, выведенным на зажим Ж. Ламе-

ли и изоляционные промежутки между ними имеют форму одинаковых сегментов с

центральным углом φ = 50 . Регистратор хода жестко соединяется с валом ножа, а на при-

воде отделителя крепится неподвижной пружинящей контакт, который, соприкасаясь с

ламелями, периодически замыкает и разрывает цепь вибратора осциллографа.

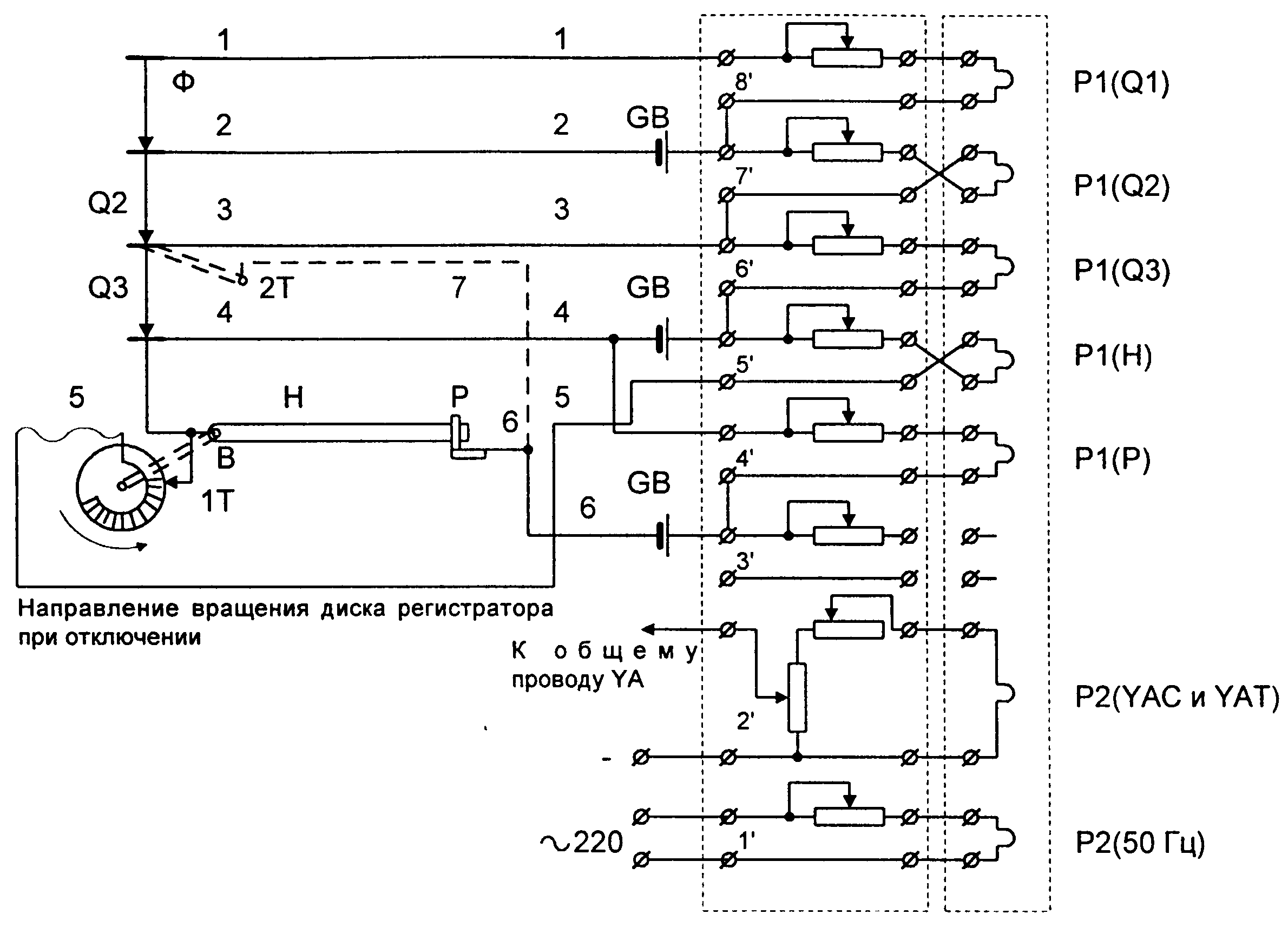

Схема осциллографирования работы выключателя с ножевым отделителем при-

ведена на рис.17.7.

Помимо регистратора хода ножа отделителя при наладке применяется вспомога-

тельный контакт 2Т для фиксации отключенного положения ножа, установленный на

нижнем элементе камеры.

Рис. 17.7. Схема осциллографирования работы воздушного выключателя с ножевым отдел ителем:

Ф - фланцы камеры; Н - нож отделителя; В - вал ножа; Р - неподвижный контакт отделителя; С - диск

регистратора хода ножа; 1Т - неподвижный контакт регистратора; 2Т - вспомогательный контакт; Q1 - Q3 -

контактные разрывы камеры; P1, Р2 - вибраторы. Диск регулятора хода ножа отделителя воздушного

выключателя

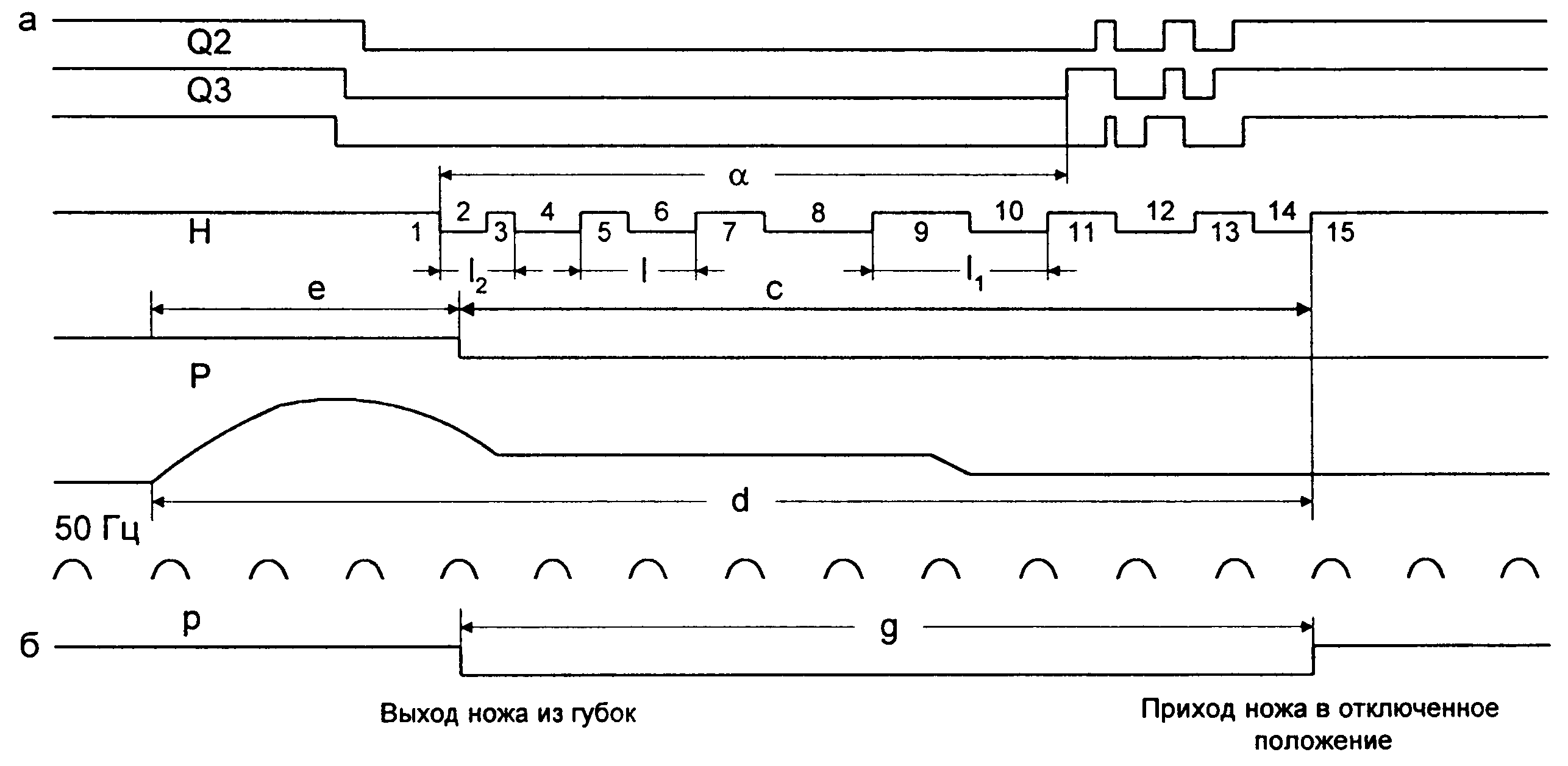

Рис. 17.8. Осциллограмма отключения воздушного выключателя с ножевым отделителем:

а - осциллограмма с использованием для записи регистратора хода ножа; б - осциллограмма с использованием для записи вспомогательного контакта.

На рис. 17.8 представлена осциллограмма отключения выключателя с ножевым от

делителем.

На осциллограмме (линия Н) нечетными номерами обозначены участки сопри-

косновения с неподвижными контактами ламелей регистратора хода, четными - изоля-

ционные промежутки. По этой осциллограмме можно также определить:

- время движения ножа от момента выхода из губок до полной остановки (промежуток С);

- время от подачи команды на отклонение до полной остановки ножа (промежуток а);

- время от подачи команды на отклонение до выхода ножа из губок (промежуток 1);

- угол поворота ножа от выключенного положения до момента первого вибрационного смыкания контактов камеры (угол α = φ·n, где φ - угол сегмента ламели и изоляционно-

го промежутка регистратора хода, на рис.17.8 - φ = 50);

- число ламелей и изоляционных промежутков (n), пройденных ножом определяется по осциллограмме).

Кроме перечисленных временных характеристик по осциллограмме может быть

определена линейная скорость конца ножа на любом участке его движения из выраже

ния

где R - длина ножа, М; φ - угол сегмента ламели и изоляционного промежутка

регистратора хода; 1 - длина отрезка, измеренная на осциллограмме движения ножа, мм; m - масштаб времени на осциллограмме, с/мм.

На осциллограмме (рис. 17.8, линия Н) скорость ножа, определенная на участке 2-

3 по отрезку l2, является скоростью в момент выхода ножа из губок неподвижного кон-

такта отделителя. Максимальна же скорость имеет место на участке 9-10, длина которо-

го l2 минимальна.

Аналогично по осциллограмме включения выключателя с ножевым отделителем

могут быть определены:

- скорость ножа - максимальную и в момент касания губок неподвижного контак

та отделителя;

- время движения ножа от момента трогания до момента касания или губок;

- время от подачи команды на включение до момента трогания ножа;

- угол поворота ножа от начального положения до момента обрыва тока в элек

тромагните включателя.

Характеристики выключателя, снятые при номинальном, минимальном и макси-

мальном рабочих давлениях при простых и сложных циклах, должны соответствовать

данные завода-изготовителя.

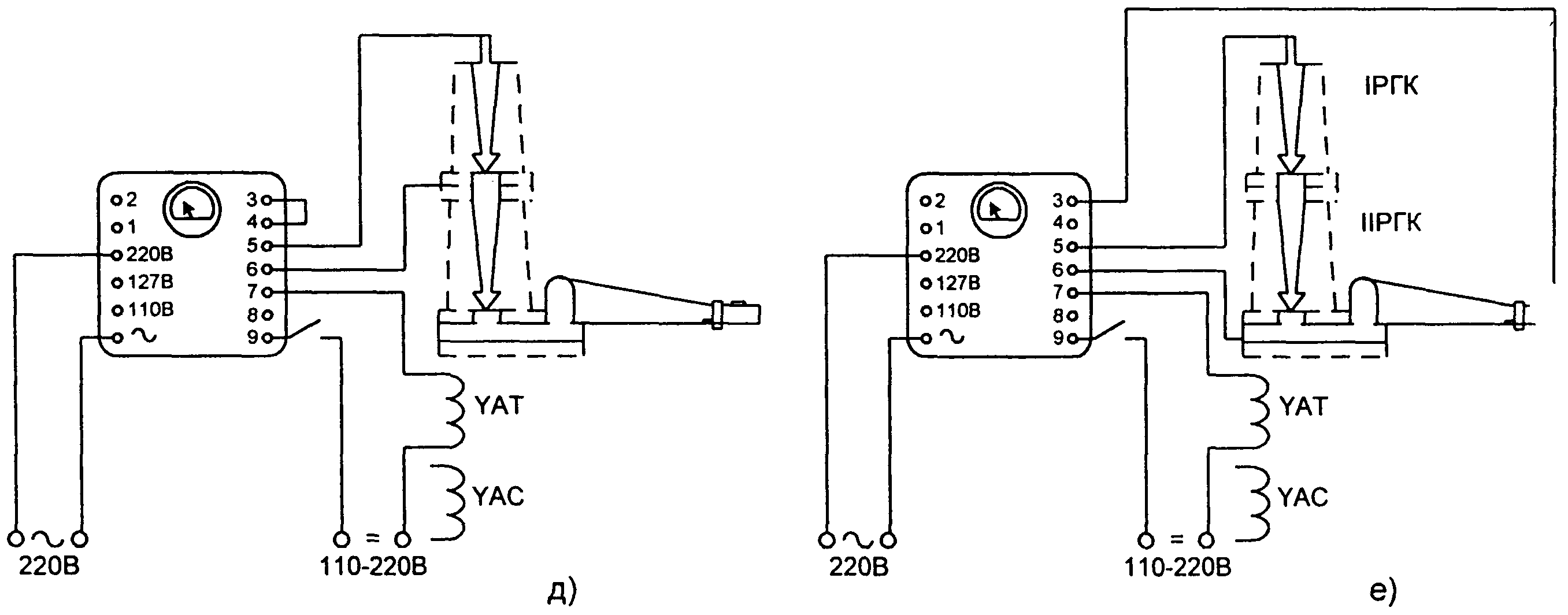

17.2.6. Проверка срабатывания привода выключателя при номинальном на

пряжении.

Напряжение срабатывания электромагнитов управления определяется при максимальном давлении воздуха в банках 2,06 МПа (21,0 кгс/см2) по схемам, приведенным на рис.17.9.

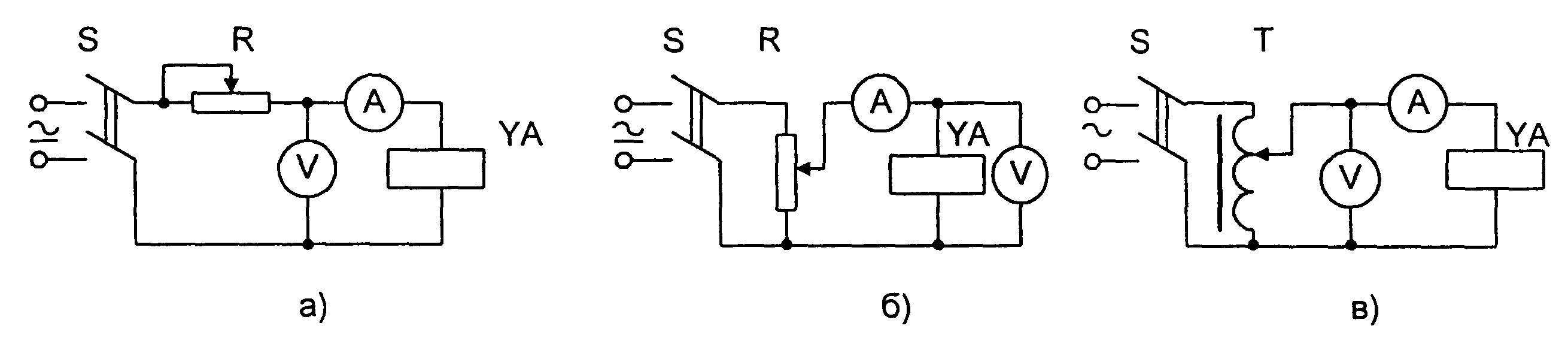

Рис. 17.9. Схемы измерения напряжения и тока срабатывания электромагнитов управления приводов выключателей:

а - с реостатом; б - с потенциометром; в - с автотрансформатором.

Напряжение на электромагниты управления должны подаваться толчком. При не-

обходимости напряжение поднимается на 4÷б В (при отключенных электромагнитах) и

вновь подается толчком и т.д. до срабатывания привода выключателя. Затем при неиз-

менном положении движка реостата (ручки автотрансформатора) вместо электромагни-

та управления включается сопротивление, равное по значению сопротивлению обмотки

электромагнита, и по вольтметру определяется напряжение срабатывания. Во избежание

повреждения обмоток электромагнитов импульсы следует подавать кратковременно.

Напряжение срабатывания электромагнитов управления должно быть не более

б5% номинального.

17.2.7. Испытание выключателя многократным включением и отключением.

Количество операций выполняемых при разных значениях давления воздуха,

приведено в табл. 17.б.

Таблица 17.б. Количество операций при испытаниях воздушных выключателем многократными опробываниями

| Наименование операций или циклов | Давление опробования выключателя | Количество выполняемых операций или циклов |

| Включение и отключение Цикл В - О | Минимальное срабатывания Минимальное рабочее Номинальное Максимальное рабочее Минимальное срабатывания Минимальное рабочее *) | 3 3 3 2 2 2 |

| | Максимальное рабочее *) | 2 |

| Цикл 0 - В (АПВ успешное) | Минимальное для АПВ | 2 |

| | Номинальное *) | 2 |

| Цикл 0 - В - 0 (АПВнеуспешное) | Минимальное для АПВ | 2 |

| | Максимальное рабочее | |

*) - должны сниматься осциллограммы работы выключателей.

17.2.8. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выклю-

чателей.

Испытание производится в соответствии с указанием главы 8 настоящего Сбор

ника.

17.2.9. Проверка хода якоря электромагнита управления.

Ход якоря электромагнитов с формировкой должен быть равен 8-1 мм.

17.3. Проведение периодических проверок, измерений и испытаний

воздушных выключателей, находящихся в эксплуатации.

17.3.1. Нормы испытаний воздушных выключателей, находящихся в экс

плуатации.

Проверка и испытание воздушных выключателей производится при контактном и текущем ремонтах, а также в межремонтный период при профилактических испытаниях.

Для воздушных выключателей К, Т, М проводятся в сроки, устанавливаемые сис-

темой ППР, по К - не реже 1 раза в шесть лет.

Объем проверок и испытаний, предусмотренных ПЭЭП, включает следующие ра

боты:

1. Измерение сопротивления изоляции.

а) воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных их орга

нических материалов;

б) многоэлементных изоляторов;

в) вторичных цепей обмоток включающего и отключающего электромагни

тов.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции выключателей;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего

электромагнитов.

3. Измерение сопротивления контактов постоянному току.

4. Измерение сопротивления постоянному току обмоток включающего и отклю-

чающего электромагнитов, делителей напряжения и шунтирующих резисторов.

5. Проверка характеристик выключателей.

6. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении.

7. Испытание выключателя многократным включением и отключением.

8. Испытание конденсаторов делителей напряжения.

9. Проверка хода якоря электромагнитов управления.