Оптимизация малоинвазивного хирургического лечения больных с желчнокаменной болезнью 14. 01. 17 Хирургия

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- Комплексная медицинская реабилитация больных ишемической болезнью сердца после кардиохирургических, 31.85kb.

- Лобанков владимир Михайлович медико-социальные аспекты хирургического лечения больных, 571.64kb.

- Оптимизация хирургического лечения больных билиарным отечным панкреатитом в сочетании, 285.74kb.

- Стандартизация оперативного доступа для холецистэктомии у больных жёлчнокаменной болезнью, 294.74kb.

- Аллергия, состояние противоинфекционной защиты и оптимизация лечения у больных бронхиальной, 327.27kb.

- Результаты лечения больных ишемической болезнью сердца электромагнитным излучением, 46.66kb.

- Рак желудка у больных пожилого и старческого возраста: особенности диагностики и хирургического, 202.64kb.

- Результаты лечения больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки оперированных, 123.04kb.

- Оптимизация лечения варикозной экземы, ассоциированной с микотической инфекцией,, 427.97kb.

- Отдаленные результаты хирургического лечения и качество жизни больных, оперированных, 305.19kb.

На правах рукописи

Бадеян Вардгес Ашотович

ОПТИМИЗАЦИЯ МАЛОИНВАЗИВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

14.01.17 – Хирургия

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени

кандидата медицинских наук

Ульяновск – 2012

Работа выполнена на кафедре факультетской хирургии в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет»

^ Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор

Чарышкин Алексей Леонидович

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук

Белоногов Николай Иванович

доктор медицинских наук, профессор

^ Столяров Евгений Анатольевич

Ведущая организация: ГБОУ ВПО «Саратовский государственный

медицинский университет имени

В.И. Разумовского Федерального

агентства по здравоохранению и

социальному развитию»

Защита состоится «01» марта 2012 г. в «11» часов «00» минут на заседании диссертационного совета Д 212.278.06 при ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» по адресу: Набережная реки Свияги, 106, корпус 1, аудитория 701.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке УлГУ, с авторефератом – на сайте http: //www.vak.ed.gov.ru

Отзывы на автореферат просим присылать по адресу 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42, Управление научных исследований УлГУ

Автореферат разослан «___» 2012г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к

.м.н., доцент М.А. Визе-Хрипунова

.м.н., доцент М.А. Визе-Хрипунова^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В мире до 10-15% взрослого населения страдают желчнокаменной болезнью (ЖКБ), число больных ЖКБ за каждые последующие десять лет увеличивается в два раза (Брискин Б.С., 2001; Шулутко А.М. и соавт., 2002; Майстренко Н.А., 2005). В настоящее время в Российской Федерации регистрируется до 80 тыс. новых случаев данного заболевания. Рост заболеваемости ЖКБ сопровождается увеличением ее осложненных форм, таких как острый холецистит, холедохолитиаз, холангит, стенозирующий папиллит, билиарный панкреатит, которые встречаются у 30-45% больных (Гальперин Э.И., 2003; Ермолов А.С. и соавт., 2005; Власов А.П. и соавт., 2008; Lee D.W. et al., 2002). Причинами летальных исходов более чем 60% больных являются осложненные формы желчнокаменной болезни. При деструктивных формах острого холецистопанкреатита летальность имеет рекордно высокие цифры от 20% - 35%. У лиц пожилого и старческого возраста по данным разных авторов летальность составляет от 30%-80% (Алиджанов Ф.Б., Баймурадов Ш.Э. 2005; Чарышкин А. Л. и соавт.,2008; 2009). В отдалённом периоде у 12,3-24% больных нарушение замыкательной функции сфинктерного аппарата приводит к дуоденобилиарному рефлюксу, бактериальной контаминации и хроническому воспалению желчных путей, что негативно сказывается на отдаленных результатах оперативного лечения (Кузнецов Н.А. и соавт., 2002; Ветшев П.С. и соавт., 2005; Besselink M.G. et al., 2005). Для воздействия на функциональные нарушения работы сфинктерного аппарата в основном применяется медикаментозное лечение. В то же время на тот же патогенетический механизм можно воздействовать и физиотерапевтическими методами. Однако эти вопросы практически не изучены, показания к использованию физиотерапевтических методов для профилактики и лечения дисфункций сфинктера Одди не разработаны.

Таким образом, существует неудовлетворенность результатами оперативного лечения больных осложненным холециститом, которые требуют совершенствования.

^ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Улучшение результатов малоинвазивного хирургического лечения больных желчнокаменной болезнью путем оптимизации лапароскопической холецистэктомии и применения в послеоперационном периоде магнитотерапии в сочетании с амплипульстерапией.

^ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1.Изучить визуальное и функциональное состояние внепеченочных желчевыводящих протоков после малоинвазивных холецистэктомий с помощью ультразвукового исследования и билисцинтиграфии.

2.Оптимизировать технику выполнения лапароскопической холецистэктомии и послеоперационное лечение у больных с желчнокаменной болезнью.

3.Провести сравнительный анализ эффективности применения в раннем послеоперационном периоде, у больных после малоинвазивных холецистэктомий, магнитотерапии в сочетании с амплипульстерапией в комплексе лечебных мероприятий.

4.Изучить отдаленные результаты применения в раннем послеоперационном периоде магнитотерапии в сочетании с амплипульстерапией в комплексном лечении у больных после малоинвазивных холецистэктомий.

^ НАУЧНАЯ НОВИЗНА:

Выявлено, что после малоинвазивной холецистэктомии вследствие спазма сфинктерного аппарата желчевыводящих протоков развивается дисфункция сфинктера Одди у 60% пациентов после традиционных методов лечения в раннем послеоперационном периоде.

Разработанная техника выполнения оперативного вмешательства при лапароскопической холецистэктомии позволяет снизить трудоемкость операции, увеличить свободное пространство для манипуляций в брюшной полости и объем непосредственно самих манипуляций, а также сократить продолжительность операции (Удостоверение на рационализаторское предложение № 125 от 14.02.2011 выданное СамГМУ).

Доказано, что применение магнитотерапии и амплипульстерапии (Удостоверение на рационализаторское предложение № 124 от 14.02.2011 выданное СамГМУ) в комплексной послеоперационной терапии у больных после малоинвазивной холецистэктомии, способствует более быстрой ликвидации болевого синдрома, диспептических явлений, значительно сокращает сроки заживления послеоперационных ран, снижает дисфункцию сфинктера Одди.

^ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ:

Разработанный способ фиксации дна желчного пузыря при выполнении лапароскопической холецистэктомии у больных с желчнокаменной болезнью способствует сокращению длительности операции в среднем на 11 минут.

Применение в послеоперационном периоде у больных после малоинвазивных холецистэктомий, магнитотерапии и амплипульстерапии способствует более быстрой ликвидации болевого синдрома, диспептических явлений, раннему восстановлению моторики кишечника, значительно сокращает сроки заживления послеоперационных ран, позволяет снизить такие осложнения, как дисфункция сфинктера Одди, хронический панкреатит.

^ ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ:

Результаты проведенных исследований внедрены в клиническую практику в хирургических отделениях ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, хирургических отделениях клиники СамГМУ, г. Самара. Материалы работы используются в учебном процессе на кафедре факультетской хирургии медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет».

^ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Комплексное послеоперационное лечение в сочетании с магнитотерапией и амплипульстерапией у больных после малоинвазивных холецистэктомий, способствует более быстрой ликвидации болевого синдрома, диспептических явлений, значительно сокращает сроки заживления послеоперационных ран.

2. Применение в послеоперационном периоде у больных после малоинвазивной холецистэктомии магнитотерапии в сочетании с амплипульстерапией, позволяет снизить такие осложнения, как дисфункция сфинктера Одди, хронический панкреатит.

^ АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ: Основные положения и результаты диссертации были доложены на заседаниях научно-практического областного общества хирургов г. Ульяновск 2006-2009гг; межрегиональных научно-практических конференциях хирургов г. Ульяновск 2008-2011гг; международной конференции «Инноватика – 2010» г. Ульяновск 2010 г.; межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора Н.И. Атясова, г. Саранск 2011г.; IV конгрессе московских хирургов «Неотложная и специализированная хирургическая помощь» г. Москва 2011 г.; IV Всероссийской конференции с международным участием г. Ульяновск 2011 г.; международной конференции «Санкт-Петербург – Гастро - 2011» г. Санкт-Петербург 2011г.

ПУБЛИКАЦИИ: по теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе три в журналах из перечня ВАК РФ, внедрены 2 рационализаторских предложения.

^ Объем и структура диссертации

Диссертация изложена на 121 странице машинописного текста, состоит из введения, литературного обзора, 3 глав собственных исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы.

Список литературы включает 289 источников, из них 222 отечественных и 67 зарубежных. Работа иллюстрирована 4 рисунками и 23 таблицами.

^ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Общая характеристика больных. В исследование включены 104 больных. Критерии включения: возраст старше 18 лет, пол мужской и женский, желчнокаменная болезнь, острый и хронический холецистит. Критерии исключения: возраст младше 18 лет, перитонит, панкреонекроз, инфаркт миокарда, онкологические заболевания.

Под нашим наблюдением находилось 104 больных с желчнокаменной болезнью, лечившихся в хирургическом отделении Клиник СамГМУ, г.Самара в период с 2006-2009 гг.

По полу и возрасту больные распределились следующим образом (рис.1).

Рисунок 1. Характеристика больных с ЖКБ

Мужчин - 36 (34,6%) человек, женщин – 68 (65,4%). Около половины больных – трудоспособного возраста. Пожилого и старческого (старше 60 лет) - 40 (38,5%), моложе 60лет 64 (61,5%) человек. Средний возраст составил 56 лет.

Для решения поставленных задач были использованы клинико-лабораторные, рентгенологический, эндоскопический, видеоэндоскопический, УЗИ, гистологический методы исследования.

В лабораторных исследованиях определяли общий анализ крови, биохимию крови (АлАТ, АсАТ, билирубин, амилаза), диастазу мочи. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) определяли по формуле В.К. Островского.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводилось с помощью аппарата «SIM-5000» (Япония) по стандартной методике. Эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта выполнялось с помощью гастроскопов Olympus GIF -30, Pentax.

Рентгенологическое исследование осуществлялось с помощью аппаратуры марки Diagnomax.

В целях диагностики дисфункции сфинктера Одди проводилось ультразвуковое исследование в пред- и послеоперационном периоде. Дисфункция сфинктера Одди подтверждалась при расширение холедоха >12 мм и главного панкреатического протока > 5 мм (Губергриц Н.Б. и соавторы 2007).

В пред- и послеоперационном периоде для диагностики дисфункции сфинктера Одди при билисцинтиграфии оценивали время транзита радиофармпрепарата до двенадцатиперстной кишки, при его прохождении более 30 минут, дисфункция сфинктера Одди подтверждалась (Губергриц Н.Б. и соавторы 2007).

Оперативные вмешательства выполняли под эндотрахеальным наркозом с применением миорелаксантов и искусственной вентиляции лёгких аппаратом полинаркон.

Оперативное вмешательство лапароскопия холецистэктомия, интраоперационная холангиография, дренирование брюшной полости.

Больные разделены на три группы в зависимости от способа лапароскопической холецистэктомии и объема послеоперационного лечения. Сущность рационализаторского предложения заключается в технически более совершенном способе фиксации дна желчного пузыря на 1-ом этапе выполнения лапароскопической холецистэктомии.

Первая группа сравнения – 34 пациента с желчнокаменной болезнью, которым выполнена лапароскопическая холецистэктомия традиционным способом, в послеоперационном периоде проводилась традиционная базисная медикаментозная терапия.

Вторая группа сравнения - 35 пациентов с желчнокаменной болезнью, которым выполнена лапароскопическая холецистэктомия предложенным способом, в послеоперационном периоде проводилась традиционная базисная медикаментозная терапия и магнитотерапия с помощью аппарата полимаг-01.

Третья основная группа - 35 пациентов с желчнокаменной болезнью, которым выполнена лапароскопическая холецистэктомия предложенным способом, в послеоперационном периоде проводилась традиционная базисная медикаментозная терапия, магнитотерапия аппаратом полимаг-01и амплипульстерапия аппаратом АЛМАГ-01.

Статистическая обработка данных проведена при помощи пакета программ Statistica 9.0. Оценку достоверности средних величин проводили с помощью коэффициента Стьюдента (t), достоверность между процентными долями двух выборок проводили с помощью критерия Фишера. За достоверные данные принимали отличия при уровне вероятности p<0,05.

^ Результаты исследования и их обсуждение.

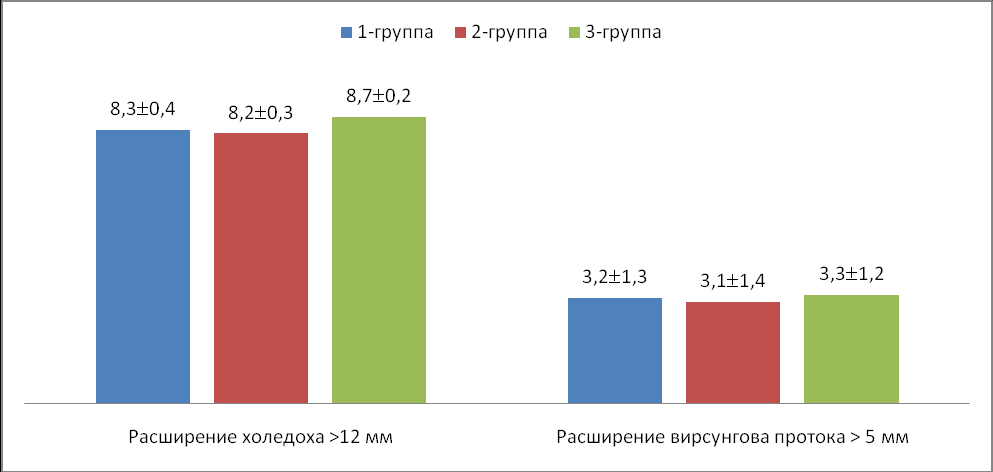

В предоперационном периоде при ультразвуковом исследовании расширение холедоха >12 мм и главного панкреатического протока > 5 мм не выявлено во всех группах больных (рис.2).

Рисунок 2. УЗИ признаки ДСО до холецистэктомии

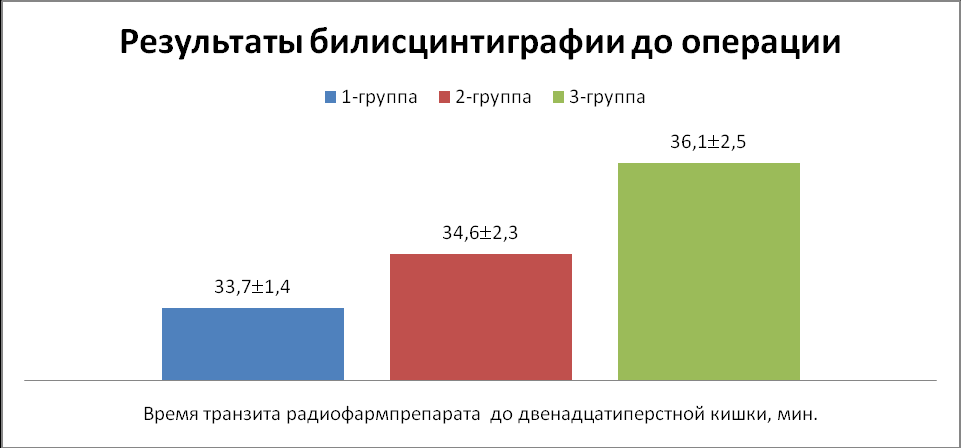

В предоперационном периоде при билисцинтиграфии (рис. 3) замедление транзита радиофармпрепарата до двенадцатиперстной кишки было во всех трех группах больных, соответственно 33,71,4 минуты, 34,62,3 минуты, 36,12,5 минут, при норме до 281,5 минуты (Губергриц Н.Б. и соавт., 2007).

Рисунок 3. Результаты билисцинтиграфии до операции

Таблица 1

Длительность выполнения операций (в минутах)

| Длительность операции (мин) | |

| ЛХ традиционным способом n-34 | ЛХ предложенным способом n-70 |

| 50,4±8,1 | 39,1±10,2* |

Примечание. * - межгрупповые различия достоверны (p<0,05).

Анализ результатов длительности выполнения лапароскопических холецистэктомий, показал, что продолжительность традиционных вмешательств составила 50,4±8,1 минут, а применение разработанного способа фиксации дна желчного пузыря при выполнении лапароскопической холецистэктомии у больных с желчнокаменной болезнью способствовало сокращению длительности операции в среднем на 11 минут (табл.1).

Боли исчезали у больных в первой группе при традиционном способе лечения в послеоперационном периоде через 6,60,2 суток, во второй группе больных через 5,40,2 суток, в третьей через 3,10,3 суток, что достоверно в 2 раза быстрее, чем в группах сопоставления (р<0,05).

Рвота при традиционном способе лечения исчезала у больных через 3,70,3 суток, тошнота 5,70,5 суток, во второй группе через 3,00,2 суток и 5,70,3 суток соответственно. В третьей группе наблюдалось значительное сокращение сроков купирования рвоты и тошноты, которые составили 2,20,3 суток и 2,20,3 суток соответственно, что достоверно раньше, чем в группах сопоставления (р<0,05).

В послеоперационном периоде у пациентов с ЖКБ анализ сроков восстановления моторики кишечника показал, что у больных моторика кишечника восстанавливалась на 4,40,3 сутки в первой группе и на 4,00,2 сутки во второй. У больных, которым выполняли магнитотерапию и амплипульстерапию моторика кишечника восстанавливалась на 3,10,2 сутки, что на 2 суток быстрее, чем в группах сопоставления (р<0,05).

В группе больных с острым холециститом при магнитотерапии и амплипульстерапии наблюдалось значительное сокращение ЛИИ уже на 4-е сутки, которые составили 8,7±0,3 в первой и 8,2±0,2 во второй группах, а в третьей группе 4,20,4, что достоверно меньше, чем в группах сопоставления (р<0,05).

Длительность желтухи была достоверно меньше у больных (р<0,05) в основной группе 3,1±0,3 дней, по сравнению с группами контроля 11,7±0,2 и 9,4±0,3 дней соответственно. Достоверное снижение уровня общего билирубина, активности АлАТ и АсАТ в сыворотке крови отмечается у всех пациентов. Однако показатель билирубина у больных после базисной терапии с магнитотерапией и амплипульстерапией (17,1±0,8 мкмоль/л; р<0,001) в основной группе был достоверно ниже, чем в первой группе (22,7±1,2 мкмоль/л) и во второй группе (24,5±1,9 мкмоль/л).

Активность АлАТ после лечения в основной группе (102,3±12,3 ед./л) была достоверно ниже, чем в группах сравнения (184,1± 13,2 и 154,5±12,8 ед./л, соответственно). Темп снижения АлАТ выше у больных в группе исследования. Уровень активности АсАТ после лечения в основной группе был достоверно ниже (41,4 ±11,3 ед./л), чем в группах сравнения (97,1±12,1 и 78,2±10,7ед./л, соответственно р<0,05).

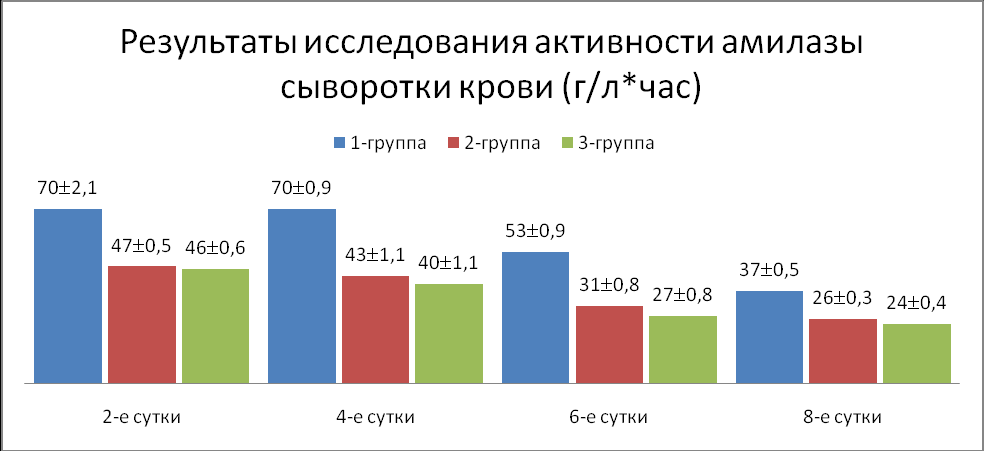

Количество больных с повышенной амилазой было примерно равным во всех группах (рис. 4). При магнитотерапии и амплипульстерапии наблюдалось существенное снижение амилазы уже на 4-е сутки незначительно превышала показатели нормы, которые составили в третьей группе 40,0 1,1 г/л*час, во второй группе 43,1 1,1 г/л*час, что достоверно меньше, чем в первой группе сопоставления 70,2 0,9 г/л*час, (р<0,05). В 2-ой и 3-ей группах исследования нормализация показателей происходила на более ранних сроках. Нормализация амилазы крови во 2-ой группе исследования происходит к шестым суткам соответственно, тогда как в 1-ой группе сопоставления уровень амилазы крови, к четвертым суткам, превышал нормальные показатели в два раза.

Рисунок 4. Результаты исследования активности амилазы сыворотки крови (г/л*час)

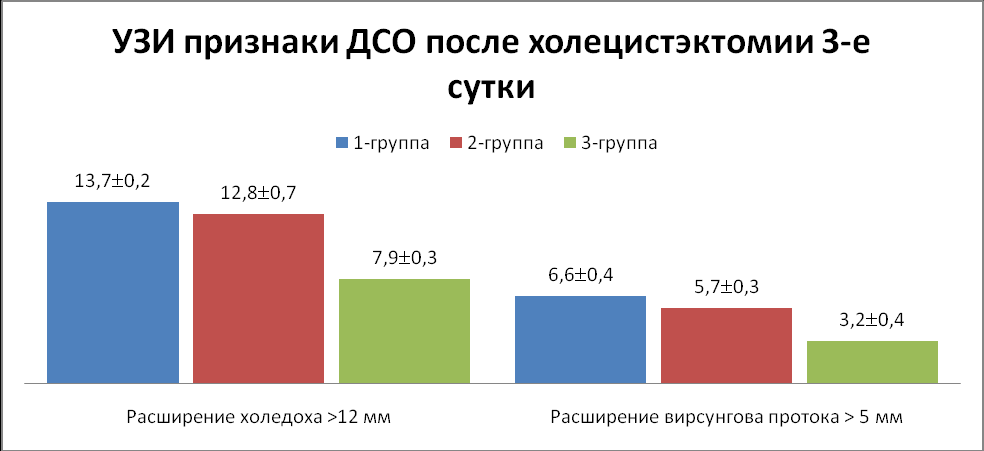

На 3-е сутки послеоперационного периода при ультразвуковом исследовании (рис. 5) ширина холедоха >12 мм и расширение вирсунгова протока > 5 мм наблюдались в первой и во второй группе больных, соответственно в первой группе 13,70,2 мм и 6,60,4 мм, во второй группе 12,80,7мм и 5,70,3 мм, а в третьей группе больных ширина холедоха и вирсунгова протока соответствовали нормальным показателям 7,90,3 мм, 3,20,4 мм (р<0,05).

Рисунок 5. УЗИ признаки ДСО после холецистэктомии 3-е сутки

На 5-е сутки послеоперационного периода при ультразвуковом исследовании ширина холедоха >12 мм и расширение вирсунгова протока > 5 мм сохранялись в первой и во второй группе больных, соответственно в первой группе 13,50,4 мм и 6,70,3 мм, соответственно во второй группе 12,20,3 мм и 5,60,3 мм, а в третьей группе больных ширина холедоха и вирсунгова протока соответствовали нормальным показателям 7,70,3 мм, 3,20,2 мм (р<0,05).

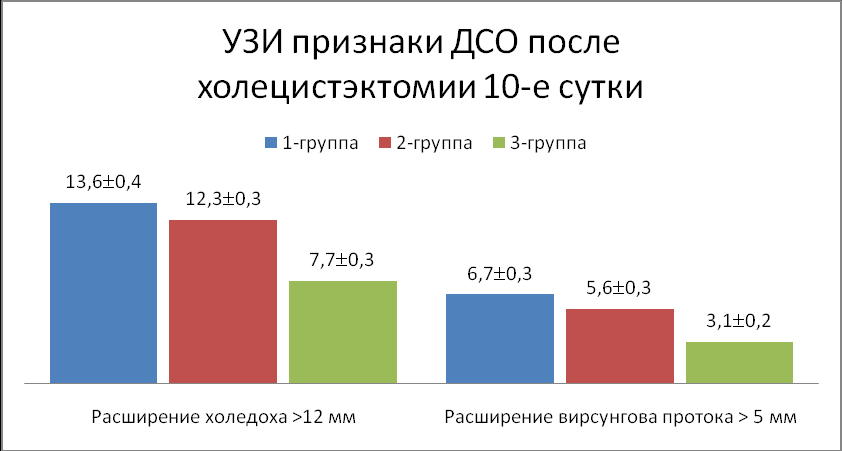

Рисунок 6. УЗИ признаки ДСО после холецистэктомии 10-е сутки

На 10-е сутки послеоперационного периода при ультразвуковом исследовании (рис. 6) ширина холедоха >12 мм и расширение вирсунгова протока > 5 мм сохранялись в первой и во второй группе больных, соответственно в первой группе 13,50,4 мм и 6,70,3 мм, соответственно во второй группе 12,30,3 мм и 5,60,3 мм, а в третьей группе больных ширина холедоха и вирсунгова протока соответствовали нормальным показателям 7,70,3 мм, 3,10,2 мм (р<0,05).

Таким образом, УЗИ проведенное в послеоперационном периоде выявило расширение холедоха >12 мм и вирсунгова протока > 5 мм в первой и во второй группе больных, что свидетельствует о дисфункции сфинктера Одди. В третьей группе больных, которым выполняли магнитотерапию и амплипульстерапию в послеоперационном периоде, ширина холедоха и вирсунгова протока соответствовали нормальным показателям.

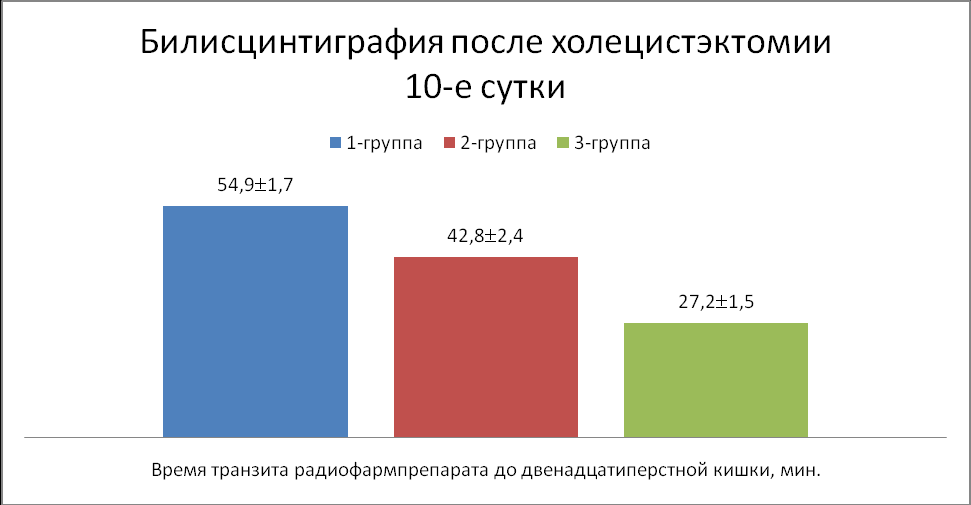

В послеоперационном периоде замедление транзита радиофармпрепарата (рис. 7) до двенадцатиперстной кишки было в первой и во второй группе больных, соответственно 54,91,7 минуты и 42,82,4 минуты, а в третьей группе больных время транзита радиофармпрепарата от ворот печени до двенадцатиперстной кишки соответствовало нормальным показателям 27,21,5 минуты (р<0,05).

Рисунок 7.Билисцинтиграфия после холецистэктомии 10-е сутки

При традиционном способе лечения, послеоперационная рана заживает полностью на 8,80,3 сутки, во второй группе на 7,60,2 сутки, а у пациентов после магнитотерапии и амплипульстерапии заживление наступает на 6,20,2 сутки, что достоверно быстрее сокращает сроки заживления, чем в группах сопоставления (р<0,05).

Таким образом, малоинвазивное хирургическое лечение у пациентов с желчнокаменной болезнью, которым в послеоперационном периоде проводилась традиционная базисная медикаментозная терапия в сочетании с магнитотерапией и амплипульстерапией способствует более быстрой ликвидации болевого синдрома, диспептических явлений, раннему восстановлению моторики кишечника, значительно сокращает сроки заживления послеоперационных ран.

Таблица 2

Характер послеоперационных осложнений

| Вид осложнений | Количество осложнений при операциях | ||

| 1-группа | 2-группа | 3-группа | |

| Серома или нагноение послеоперационной раны | 4(11,8%) | 2(5,7%) | 1(2,9%) |

| Острый панкреатит | 12(41,2%) | 6(17,2%) | 5(14,3%) |

| Желчеистечение | 3(8,8%) | - | - |

| Пневмония | 2(5,9%) | - | - |

Сравнительная оценка частоты развития послеоперационных осложнений, показала, что в третьей группе осложнения возникали реже, чем при использовании традиционных методов.

Среди зарегистрированных случаев послеоперационных осложнений наибольшую группу составили осложнения воспалительного характера со стороны послеоперационный раны и зоны операции – 8 больных (7,1%), из которых 4 (11,8%) пациентов было зарегистрировано в первой группе, 3 (8,6%) во второй группе и только один больной в третьей группе (2,9%) (табл. 2).

Применение в послеоперационном периоде магнитотерапии и амплипульстерапии, позволяет снизить частоту возникновения послеоперационных осложнений воспалительного характера в 4 раза, послеоперационный панкреатит в 2 раза, в сравнении с традиционной терапией.

Сроки наблюдения в отдаленном послеоперационном периоде во всех группах больных составили от одного года до трех лет и прослежены у 89 (85,6%) пациентов, по 30 человек в первой и третьей группе, 29 человек во второй.

Поскольку дисфункция сфинктера Одди является одним из «трудных» диагнозов, нами дополнительно для ее диагностики были использованы ультразвуковые исследования холедоха и вирсунгова протока в отдаленном послеоперационном периоде во всех группах больных, а также билисцинтиграфия.

По результатам проведенного нами комплексного обследования дисфункция сфинктера Одди в первой группе выявлена у 18 больных (60%), во второй группе у 6 (20,7%), в третьей группе у 2 (6,7%).

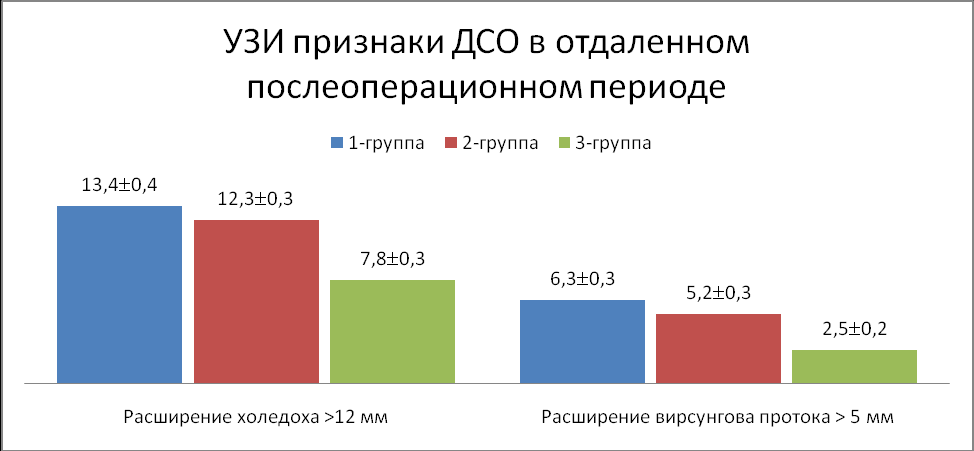

При ультразвуковом исследовании (рис. 8) в отдаленном послеоперационном периоде у больных с ДСО ширина холедоха >12 мм и расширение вирсунгова протока > 5 мм сохранялись в первой и во второй группе больных, соответственно в первой группе 13,40,4 мм и 6,30,3 мм, во второй группе 12,30,3 мм и 5,20,3 мм, а в третьей группе больных ширина холедоха и вирсунгова протока соответствовали нормальным показателям 7,80,3 мм, 2,50,2 мм (р<0,05).

Рисунок 8. УЗИ признаки ДСО в отдаленном послеоперационном периоде

Таким образом, УЗИ проведенное в отдаленном послеоперационном периоде выявило расширение холедоха >12 мм и вирсунгова протока > 5 мм в первой и во второй группе больных, что свидетельствует о дисфункции сфинктера Одди. В третьей группе больных, которым выполняли магнитотерапию и амплипульстерапию в послеоперационном периоде, ширина холедоха и вирсунгова протока соответствовали нормальным показателям.

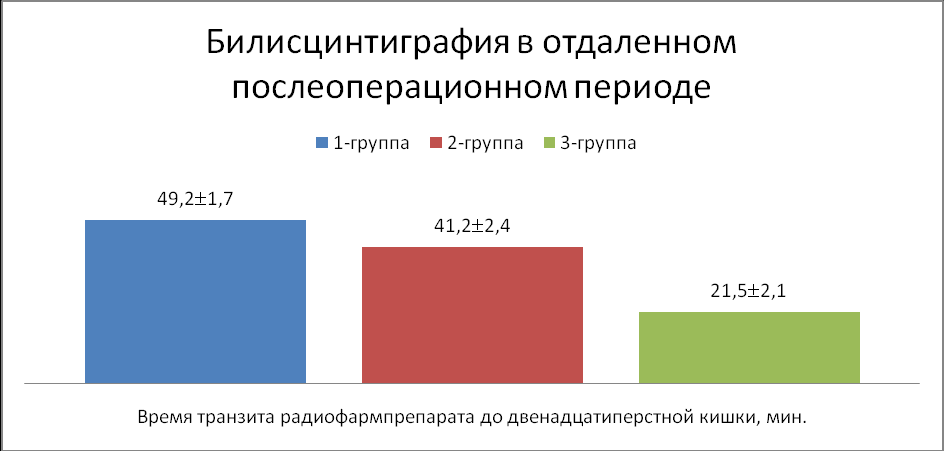

В отдаленном послеоперационном периоде замедление транзита радиофармпрепарата (рис. 9) до двенадцатиперстной кишки было в первой и во второй группе больных, соответственно 49,21,7 минуты и 41,22,4 минуты, а в третьей группе больных время транзита радиофармпрепарата от ворот печени до двенадцатиперстной кишки соответствовало нормальным показателям 21,52,1минуты (р<0,05).

Рисунок 9. Билисцинтиграфия в отдаленном послеоперационном периоде

Билисцинтиграфия, выполненная в отдаленном послеоперационном периоде, выявила замедление транзита радиофармпрепарата до двенадцатиперстной кишки в первой и во второй группе больных, что свидетельствует о дисфункции сфинктера Одди. В третьей группе больных, которым выполняли магнитотерапию и амплипульстерапию в послеоперационном периоде, время транзита радиофармпрепарата от ворот печени до двенадцатиперстной кишки соответствовало нормальным показателям.

Таким образом, дисфункция сфинктера Одди после холецистэктомии, протекающая преимущественно с болевым синдромом, является одним из самых частых осложнений холецистэктомии. Ультразвуковые исследования холедоха и вирсунгова протока, а также билисцинтиграфия информативны и должны использоваться в диагностике дисфункции сфинктера Одди.

ВЫВОДЫ

- Билисцинтиграфия и ультразвуковое исследование внепеченочных желчевыводящих протоков после малоинвазивных холецистэктомий выявило спазм сфинктера Одди у 60% пациентов.

- Разработанный способ фиксации дна желчного пузыря при выполнении лапароскопической холецистэктомии у больных с желчнокаменной болезнью позволяет снизить трудоемкость операции, увеличить свободное пространство для манипуляций в брюшной полости и объем непосредственно самих манипуляций, а также сократить продолжительность операции в среднем на 11 минут.

- Время транзита радиофармпрепарата до двенадцатиперстной кишки при выполнении билисцинтиграфии у больных после малоинвазивной холецистэктомии, которым примененяли магнитотерапию в сочетании с амплипульстерапией, не нарушается, а при традиционном послеоперационном лечении транзит радиофармпрепарата до двенадцатиперстной кишки превышает 30 минут.

- Малоинвазивное хирургическое лечение пациентов с желчнокаменной болезнью, которым в послеоперационном периоде проводилась традиционная базисная медикаментозная терапия в сочетании с магнитотерапией и амплипульстерапией способствует в два раза быстрее купировать болевой синдром, диспептические явления, на 2-е суток сокращает сроки заживления послеоперационных ран.

- Применение традиционной базисной медикаментозной терапии у больных после малоинвазивных холецистэктомий в сочетании с магнитотерапией и амплипульстерапией способствует снижению дисфункции сфинктера Одди в 9 раз, исключает хронический панкреатит.

^ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для диагностики дисфункции сфинктера Одди наряду с ультразвуковым исследованием целесообразно выполнение билисцинтиграфии, при прохождении радиофармпрепарата до двенадцатиперстной кишки, более 30 минут, диагноз подтверждается.

- Для упрощения техники операции лапароскопической холецистэктомии у больных с желчнокаменной болезнью целесообразно применять способ фиксации дна желчного пузыря на первом этапе операции (Удостоверение на рационализаторское предложение № 125 от 14.02.2011 выданное Самарским государственным медицинским университетом).

- У больных после малоинвазивных холецистэктомий в послеоперационном периоде показано физиотерапевтическое лечение - магнитотерапия и амплипульстерапия, курсом лечения 5 дней (Удостоверение на рационализаторское предложение № 124 от 14.02.2011 выданное Самарским государственным медицинским университетом).

Список работ опубликованных по теме диссертации

- Бадеян В.А. Хирургическое лечение больных острым холециститом, с наличием механической желтухи / В.А. Бадеян, А.Л. Чарышкин// Медицинская наука и образование Урала – Тюмень.- 2011.- №1.- С. 189-191.

- Бадеян В.А. Отдаленные результаты хирургического лечения больных острым холециститом / А.Л. Чарышкин, В.А. Бадеян, К.И. Бикбаева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки:2011.-№4.- С.97-101.

- Бадеян В.А. Результаты холецистэктомии в отдаленном послеоперационном периоде / А.Л. Чарышкин, В.А. Бадеян, К.И. Бикбаева // Сибирский медицинский журнал.- Иркутск.- 2011.- №8.- С.32-34.

- Бадеян В.А. Осложнения лапароскопической холецистэктомии./ В.А. Бадеян, Б.Д. Грачев, И.В. Колесник// Материалы 43 научно – практической конференции врачей. – Ульяновск. – 2008. – С.689-691.

- Бадеян В.А. Физиотерапия в лечении больных после малоинвазивных холецистэктомий / В.А. Бадеян, А.Л. Чарышкин // Труды международной конференции: Инноватика - 2010. – Ульяновск, 2010. – С. 210–211.

- Бадеян В.А. Результаты лечения больных острым холециститом/ А.Л. Чарышкин, О.В. Мидленко, В.А. Бадеян, К.И.Бикбаева // Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора Н.И. Атясова: Актуальные вопросы хирургии, травматологии и интенсивной терапии – 2011. – Саранск, 2011. - С. 138-139.

- Бадеян В.А. Малоинвазивное хирургическое лечение больных острым холециститом/ А.Л. Чарышкин, В.А. Бадеян, К.И. Бикбаева, В.Г. Вергазов // Материалы 46 межрегиональной научно-практической медицинской конференции. – Ульяновск.-2011.- С. 885-886.

- Бадеян В.А. Оптимизация хирургического лечения больных острым холециститом/ В.А. Бадеян, А.Л. Чарышкин // IV Конгресс московских хирургов: Неотложная и специализированная хирургическая помощь. Тезисы докладов Конгресса. Москва, 19–20 мая 2011 г. – М.:ГЕОС, 2011. – С. 236-237 с.

- Бадеян В.А. Болевой синдром в отдаленном послеоперационном периоде у больных после холецистэктомии/ А.Л. Чарышкин, В.А. Бадеян, К.И.Бикбаева// Актуальные вопросы неотложной и восстановительной хирургии: сборник научно-практических работ, посвященный 80-летию профессора М.И. Гульмана. – Красноярск: Версо, 2011. – С. 358-359.

- Бадеян В.А. Оптимизации хирургического лечения больных острым холециститом/ А.Л. Чарышкин, В.А. Бадеян, К.И.Бикбаева// Материалы IV Всероссийской конференции с международным участием (26-30 сентября 2011 г.). – Ульяновск: УлГУ, 2011. – С. 287-288.

- Бадеян В.А. Причины болевого синдрома у больных после холецистэктомии/ А.Л. Чарышкин, В.А. Бадеян, К.И.Бикбаева // Материалы 13 Международного Славяно-Балтийского научного форума «Санкт-Петербург – Гастро - 2011» - г. Санкт-Петербург, 2011г. – С. 100.

- Бадеян В.А. Оптимизация хирургического лечения больных острым холециститом, осложненным механической желтухой/ А.Л. Чарышкин, О.В. Мидленко, В.А. Бадеян, К.И.Бикбаева// Сборник трудов III межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы медицинской науки и образования» - г. Пенза, 2011. – C. 193-194.

Рационализаторские предложения

- Бадеян В.А., Грачев Б.Д., Алексеев Д.Г. Способ повышения эффективности комплекса лечебных мероприятий у больных с желчнокаменной болезнью в послеоперационном периоде после холецистэктомии. Удостоверение на рационализаторское предложение № 124 от 14.02.2011 выданное Самарским государственным медицинским университетом.

- Бадеян В.А., Грачев Б.Д., Алексеев Д.Г. Способ оперативного лечения при лапароскопической холецистэктомии. Удостоверение на рационализаторское предложение № 125 от 14.02.2011 выданное Самарским государственным медицинским университетом.

- ЖКБ - желчнокаменная болезнь

- ЛИИ - лейкоцитарный индекс интоксикации

- ДСО - дисфункция сфинктера Одди

- УЗИ - ультразвуковое исследование