Сценарий урока города к 65-летию со дня снятия блокады Ленинграда

| Вид материала | Сценарий |

- Вэтом году исполняется 65 лет со дня снятия Блокады Ленинграда. Иименно этому памятному, 159.5kb.

- Ведущий. Их немного, поэтов, обращавшихся и обращающихся к теме блокады, 277.82kb.

- 27 января день снятия блокады города Ленинграда (1944 год), 99.44kb.

- Xxxviii международный марафон «Дорога жизни» посвященный 63-й годовщине полного снятия, 490.42kb.

- Центр Национальной Славы г. Санкт Петербурга для рассмотрения конкурс, 121.82kb.

- 27 января исполняется 65 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда 27. 01. 2009, 625.23kb.

- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №2 (753) от 23 января 2012, 4503.27kb.

- Урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда, 233.15kb.

- Положение о VII городском командном историко-краеведческом конкурсе «Святыни Санкт-Петербурга», 28.35kb.

- Классный час, посвящённый 65-летию со дня Победы над фашистской Германией, 130.28kb.

Государственное учреждение культуры

«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества»

электронный сборник сценариев

в помощь библиотекарям, руководителям детского чтения,

педагогам и организаторам молодежного досуга

Кемерово, 2010

ББК 78.39

И 11

Составитель:

Фомина О.Н., методист отдела библиотечного менеджмента и инноваций ГУК «КОБДЮ»

Ответственный за выпуск:

Чарыкина Л.А., главный библиотекарь отдела библиотечного менеджмента и инноваций ГУК «КОБДЮ»

Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию сценарии созданные сотрудниками ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества», посвященные 65 летию Великой Победы.

И11

И пусть поколения помнят: электронный сборник сценариев в помощь библиотекарям, руководителям детского чтения, педагогам и организаторам молодежного досуга [Текст] / ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества, сост. О.Н. Фомина, Кемерово.- 2010.- 120с.

© ГУК «Кемеровская областная библиотека

для детей и юношества»

Содержание:

| Люст В.Ф. Помнить сердце велит: Великая Отечественная война в искусстве: литературно-музыкальная композиция в помощь руководителям чтения | 4 |

| Малыгина Т.Н. 900 дней мужества: сценарий урока города к 65-летию со дня снятия блокады Ленинграда | 23 |

| Люст В.Ф. Песня в граните: сценарий литературно - музыкального часа для учащихся 5 - 9 классов | 38 |

| Сапожникова Е.Е. Цветы и порох: сценарий музыкально-поэтической композиции ко Дню Победы | 53 |

| Сапожникова Е.Е. Встреча с бывшими узниками фашизма г. Кемерово, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей | 69 |

| Симахина Е.В. Не забудьте о нас: сценарий презентации книги А.Д. Рябова и И.А. Чуханова | 75 |

| Заборина Н.В. Кемерово в годы войны: сценарий урока города с использованием слайд-презентации | 80 |

| Малыгина Т.Н. Навек остались молодыми: сценарий литературно-музыкальной композиции к 90-летию со дня рождения В.Волошиной и Ю.Двужильного с использованием слайд-презентации | 91 |

| Пантелеева Е.Н. Наша Вера (к 90-летию со дня рождения кемеровчанки, Героя России Веры Волошиной): сценарий урока мужества | 107 |

«Помнить сердце велит»

Великая Отечественная война в искусстве:

Сценарий литературно-музыкальной композиции

для учащихся 3 – 7 классов

Люст В.Ф.,

главный библиотекарь

отдела литературы по искусству

Великая Отечественная война. Эти три слова знали и помнили в 20 веке каждый гражданин Советского Союза. Они вписаны в историю нашей Родины как один из самых тяжелых и в то же время самых славных, героических периодов жизни Советского государства.

Война против фашистского нашествия длилась почти четыре года: 1418 дней и ночей гремела буря кровавых сражений.

А начиналось все так.

(Демонстрируется фрагмент «Нападение» из фильма «Великая Отечественная война»)

Так что же поставило нашу страну на грань катастрофы? Давайте вернемся немного назад в историю 1939 года. 23 августа 1939 года был подписан советско-германский договор о ненападении. Согласно этому договору ни одно государство - ни Германия, ни Советский Союз не имели права развязывать военные действия.

Однако 1 сентября этого же года фашистский кованый сапог уже начал шагать по западной Европе, уничтожая все на своем пути. Началась вторая мировая война, подготовленная и развязанная главными агрессивными государствами – фашистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. За два года фашистская Германия оккупировала Чехословакию, Польшу, Францию, Бельгию, Данию, Норвегию, Голландию, Югославию, Грецию, Албанию.

То есть, до нападения на Советский Союз Германия уже имела колоссальный опыт ведения военных действий. К концу весны 1941 года почти вся Европа оказалась под пятой у фашистских оккупантов. Вся экономика этих стран была поставлена на службу фашистской армии.

А советский народ в это время мирно трудился, претворяя в жизнь смелые планы третьей пятилетки. Но, все-таки прекрасно понимая, что договор о ненападении с Германией дает только временную отсрочку, Правительство СССР приложили все усилия к тому, чтобы время, предоставленное этим договором, было использовано с наибольшим эффектом. Стала быстро развиваться оборонная промышленность.

Но все-таки фактор неожиданности сыграл огромную роль в первые дни войны, советские солдаты вынуждены были отступать и занимать оборонительные позиции.

Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно нарушив договор о ненападении, без объявления войны напала на нашу Родину. После мощной артиллерийской подготовки и массированных ударов авиации, танков, моторизованные войска гитлеровцев перешли границу СССР и вторглись в Прибалтику, Белоруссию и Украину.

Началась Великая Отечественная война советского народа за свободу и независимость Советской Родины. На смертельную борьбу с врагом поднялись все братские народы нашей страны.

За год до вторжения фашистской Германии в Советский Союз 21 июня 1940 года главнокомандующий сухопутными силами фельдмаршал Браухич получил секретный приказ Гитлера разработать план войны против СССР. 18 декабря 1940 года Гитлер утвердил план войны против СССР, который получил кодовое название «план Барбаросса».

Высший военно-фашистский генералитет единодушно одобрил этот план. «Чем скорее мы разобьем Россию,- говорил Гитлер своим генералам,- тем лучше. Операция только тогда будет иметь смысл, если мы одним ударом разгромим государство».

Согласно этому плану войска фашистской Германии уже 7 ноября 1941 года должны праздновать победу на Красной площади в Москве. Но как просчитался враг. Парад на Красной площади состоялся, но четкими рядами по Красной площади прошли не германские войска, а советские солдаты, пройдя парадом по площади, сразу же отправлялись на фронт.

Об этом картина художника

^ К. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года».

В первые дни войны по всей территории нашей Родины были расклеены плакаты, призывавшие к борьбе с ненавистным врагом.

^ Демонстрируются плакаты:

И. М. Тоидзе «Родина – мать зовет! 1941 г

В. А Серова «Наше дело правое Победа будет за нами! 1941г.)

Песни - как люди: у каждой своя биография, своя судьба. Вот и эта песня зазвучала на третий день войны.

24 июня 1941 года газеты “Известия” и “Красная звезда” опубликовали стихотворение В. И. Лебедева - Кумача, начинавшееся словами “Вставай, страна, огромная, вставай на смертный бой...” Стихи эти были написаны поэтом в течение короткого срока, но потребовали они упорной работы. Хранящиеся в архиве черновики говорят о том, что Лебедев - Кумач кропотливо переписывал и дорабатывал отдельные строки и строфы.

Стихотворение прочитал руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии А. В. Александров. Оно произвело на него такое впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя на репетицию, композитор объявил: будем разучивать новую песню - “Священная война”. Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни (печатать не было времени), а певцы и музыканты переписали их в свои тетради. На следующий день репетиция с оркестром, а потом - премьера на Белорусском вокзале, который в те дни стал узловым пунктом отправки на фронт боевых эшелонов.

(Звучит песня «Священная война»)

В летописи Отечественной войны есть немало героических эпизодов, рассказывающих о том, как вступала в бой эта песня - гимн. Один из них относится, например, к весне 1942 года. Небольшая группа защитников Севастополя заняла оборону в пещере, выдолбленной в скале. Гитлеровцы яростно штурмовали эту естественную крепость, забрасывали ее гранатами. Силы защитников таяли... И вдруг из глубины подземелья послышалась песня:

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой.

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Потом раздался сильный взрыв, и обломки скалы завалили пещеру... Не сдались советские воины ненавистному врагу.

Предполагая на быструю молниеносную войну в Советском Союзе, германское правительство никак не ожидало яростного сопротивления советского народа.

22 июня 1941 года. Тишину раннего воскресного утра нарушили удары тысячи орудий, и первые снаряды разорвались на нашей мирной земле. В это утро в один и тот же час военные действия начались по всей западной границе СССР от Баренцева до Черного моря. Первыми вступили в бой с фашистами пограничные войска СССР.

История хранит память о доблестных защитниках Брестской крепости. В этой крепости был подписан 3 марта 1918 года знаменательный Брестский мир.

И вот сюда, на эту крепость, на небольшой советский воинский гарнизон 22 июня 1941 года в 4 часа 15 минут утра германский фашизм обрушил свой смертоносный удар. Это было началом войны против Советского Союза. Расчет у Гитлера был таков: захватить крепость в первый же день войны. Но бои шли тяжелые и оборонительные. Враг оказался бессильным сломить волю советского солдата.

По рассказам уцелевших участников обороны, по архивным документам героическую эпопею обороны крепости длительно прослеживал Кривоногов.

27 июня был взят Минск, 15 июля - Смоленск, а крепость сопротивлялась. Командир немецкой дивизии генерал - лейтенант Шлиппер писал : “Наступление на крепость, в которой сидит отважный противник, стоит много крови. Русские... доказали замечательную волю”. Много лет спустя во время раскопок было найдено много оружия, боевое красное знамя гарнизона, а на стенах слова, высеченные ножом и написанные кровью защитников: “Я умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина... 20. VII. 1941г.”

П

. А. Кривоногов сумел в своей картине, ставшей одним из самых известных батальных произведений советского искусства “Защитники Брестской крепости” (1951) воссоздать в характерном эпизоде пафос героического подвига во всем величии его человеческой простоты. Событие развивается у дымящейся стены крепости как символа непоколебимости нашей Родины. Автор запечатлел момент боя, когда, отразив одну из многочисленных атак гитлеровцев, наши бойцы во главе со своим командиром бросились в контратаку на врага. Поразительно боевое братство этого маленького, но непобедимого коллектива советских людей. Эти измученные вконец и обессиленные люди идут в бой за Родину. Ими движет не слепой фанатизм или автоматическое выполнение приказа. В картине безукоризнен рисунок. Все в ней - и композиционное построение, и цветовая гамма, и динамика в движении фигур сливаются в какую - то возвышенную симфонию мужества. Завершающим штрихом ее является красный простреленный стяг с начертанными на нем словами: “Да здравствует коммунизм!” Художник воспроизвел этот стяг на основе документальных свидетельств. Комсомольцы вывесили этот стяг из окна крепости - пусть знают все, за что сражались и гибли эти смелые люди - советские патриоты.

. А. Кривоногов сумел в своей картине, ставшей одним из самых известных батальных произведений советского искусства “Защитники Брестской крепости” (1951) воссоздать в характерном эпизоде пафос героического подвига во всем величии его человеческой простоты. Событие развивается у дымящейся стены крепости как символа непоколебимости нашей Родины. Автор запечатлел момент боя, когда, отразив одну из многочисленных атак гитлеровцев, наши бойцы во главе со своим командиром бросились в контратаку на врага. Поразительно боевое братство этого маленького, но непобедимого коллектива советских людей. Эти измученные вконец и обессиленные люди идут в бой за Родину. Ими движет не слепой фанатизм или автоматическое выполнение приказа. В картине безукоризнен рисунок. Все в ней - и композиционное построение, и цветовая гамма, и динамика в движении фигур сливаются в какую - то возвышенную симфонию мужества. Завершающим штрихом ее является красный простреленный стяг с начертанными на нем словами: “Да здравствует коммунизм!” Художник воспроизвел этот стяг на основе документальных свидетельств. Комсомольцы вывесили этот стяг из окна крепости - пусть знают все, за что сражались и гибли эти смелые люди - советские патриоты.Кривоногов написал еще ряд картин о Брестской крепости “^ Приказ по крепости” и “Комиссар крепости” и др.

Есть замечательная книга Бориса Васильева «В списках не значился» о защитниках Брестской крепости. О молодом лейтенанте Николае Плужникове, который после окончания военного училища прибыл на место дальнейшей службы в Брестскую крепость. Прибыл он 21 июня 1941 года. Его не усели занести в список части. А 22 июня рано утром начался обстрел крепости, и лейтенанту пришлось принять удар противника. Погибли все его товарищи. И тогда фашисты приказали старому еврею спуститься в развалины крепости и вывести всех, кто остался в живых.

Есть фильм «Я – русский солдат», снятый по повести Б. Васильева.

(Демонстрируется фрагмент из фильма)

Раненный, ослепший солдат не преклонил колени перед завоевателями, не поднял руки, не сдался в плен.

Ребята, как вы думаете, почему фашистские генералы отдали честь простому русскому солдату?

На долгие месяцы защитники Брестской крепости не позволили противнику продвигаться в глубь нашей Родины.

Каждый город, каждая деревня, вставшие на пути у гитлеровских захватчиков, не отдавали врагу без боя родную землю.

Враг рвался к столице нашей Родины Москве. Стремясь сломить защитников столицы, фашистское командование почти каждую ночь, начиная с 22 июля, посылало на Москву десятки бомбардировщиков, но лишь отдельным из них удавалось прорваться к городу. Враг не стал хозяином московского неба. Продолжались жестокие оборонительные бои. Гитлеровцы все еще медленно продвигались к столице на отдельных участках фронта, но платили за каждый шаг своего продвижения тяжелыми, невосполнимыми потерями в живой силе и технике.

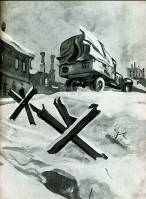

Вот так выглядели подступы к Москве зимой 1941 года.

Демонстрируется картина ^ А. Дейнеки «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года

О

бескровив врага на подступах к Москве, советские войска 5 – 6 декабря перешли в контрнаступление.

бескровив врага на подступах к Москве, советские войска 5 – 6 декабря перешли в контрнаступление. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой навсегда развеял созданную фашистами легенду о непобедимости их армии и разрушил «план Барбаросса».

Все вы знаете красивый город Ленинград, сейчас он называется Санкт - Петербург.

А тогда гитлеровские войска группы армий «Север» подошли к Ленинграду в августе 1941 года. В короткий срок жители города выкопали сотни километров противотанковых рвов. В самом городе сооружались баррикады, дзоты и доты. Вместе с красноармейцами и матросами на боевые рубежи, пролегавшие возле самой городской черты, вышли 160 тысяч ленинградских добровольцев – рабочие, ученые, актеры, художники. Это были люди разного возраста – и ветераны революции, и вчерашние школьники.

Не сумев взять Ленинград штурмом, гитлеровцы приступили к его осаде. В сентябре 1941 года враг перерезал все пути, связывавшие Ленинград со страной. Враг обрушил на город тысячи бомб и снарядов. Гитлеровцы были уверены, что материальные и продовольственные ресурсы осажденного города быстро иссякнут, а беспрерывные обстрелы и бомбежки ускорят капитуляцию.

В конце ноября постепенно уменьшавшийся паек составил для рабочих 250 граммов, а для служащих, иждивенцев и детей всего 125 граммов хлеба в день.

(Демонстрируется фрагмент из фильма «Великая Отечественная война»)

Остановился городской транспорт, вышли из строя водопровод и канализация, прекратилась подача электроэнергии. Однако город жил и боролся. Подвигом был каждый и на передовой и в самом городе, тоже ставшем фронтом. В опустевшие цеха пришли старики, женщины, подростки. Блокированный город дал войскам тысячи пулеметов, автоматов, миллионы снарядов и мин.

Когда город оказался в кольце блокады, решено было построить «транспортный мост» через ладожское озеро. 12 сентября 1941 года первый караван с продовольствием подошел к западному берегу озера. Где еще не было причалов и пирсов. А 22 ноября по едва окрепшему льду двинулась первая колонна автомашин, начала действовать дорога, которой предстояло сыграть поистине историческую роль в обороне Ленинграда.

По ленинградской трассе, названной ленинградцами ^ Дорогой жизни, с восточного на западный берег озера было перевезено 1 325 500 тонн продовольствия, боеприпасов, медикаментов, горючего, шли подкрепления, боевая техника. В обратном направлении из осажденного города вывозились материальные ценности, оборудование, эвакуировались ленинградцы, раненые войны.

«Ледовая дорога стала жизненной артерией, связывающей город со страной. Пульс этой артерии не затихал ни на минуту, бился ровно и ритмично. Ни на минуту не прекращалось движение по ладожской трассе. В морозы и бураны, под артиллерийским обстрелом и бомбежкой с воздуха советские люди везли помощь осажденному городу»,- писала газета «Правда» 9 мая 1942 года.

И все-таки продовольствия не хватало. Зима 1941/42 года вошла в историю Ленинграда как одна из самых трагических ее страниц. Только в декабре в городе умерло более пятидесяти тысяч человек.

Скинь шапку, гражданин!

Провозят ленинградца,

Погибшего на боевом посту.

Скрипят полозья в городе, скрипят…

Как многих нам уже недосчитаться!

Но мы не плачем: правду говорят,

Что слезы вымерзли у ленинградцев.

Это строк поэтессы Ольги Бергольц, проведшей в осажденном городе все 900 героических дней.

А коллектив художников – А. Казанцев, И. Серебряный и В. Серов находившихся в блокированном Ленинграде, написали картину «Встреча Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года».

(Демонстрируется репродукция картины)

Встреча бойцов двух стрелковых дивизий на окраине Рабочего поселка № 5 произошла утром 18 января 1943 года. Поселок был разрушен – уцелели лишь отдельные избы да печные трубы указывали, где были сгоревшие дома. Мощные дзоты, устроенные гитлеровцами, не спасли их от сокрушительного удара, которым началось освобождение Ленинграда от блокады. Живописцы изобразили момент, когда ликуют. Обнимаются, стреляют в воздух бойцы армий, разрубивших смертельное кольцо вражеской блокады. Написанная в осажденном Ленинграде, картина достигла своей цели. На документальной основе было создано художественное произведение, которое давало людям силу и веру, радовало их и звало к дальнейшей борьбе. 27 января 1943 года была окончательно ликвидирована блокада города.

Братские могилы жертв блокады есть на многих ленинградских кладбищах, но больше всего их на Пискаревском и Серафимовском.

(Демонстрируется мемориальный комплекс на Пискаревском кладбище)

Наверное, на планете нет другого памятника, который протянулся бы на двести километров. Его обелиски, стелы, мемориальные сады и рощи установлены и посажены в честь тех, кто насмерть стоял у стен города.

И

з памятников, сооруженных на легендарной Дороге жизни, особенно сильное впечатление, оставляет монумент в память о детях, погибших в годы блокады, - Цветок жизни».

з памятников, сооруженных на легендарной Дороге жизни, особенно сильное впечатление, оставляет монумент в память о детях, погибших в годы блокады, - Цветок жизни». Авторами этого памятника стали молодые зодчие Александр Левенков и Павел Мельников. В его строительстве принимали участие несколько тысяч ленинградских пионеров. Памятник был торжественно открыт 28 октября 1968 года.

^ Демонстрируется фотография памятника «Цветок жизни».

Словно разорвав каменную твердь, вознесся на десятиметровую высоту стебель, увенчанный цветком. На его лепестках - слова «Пусть всегда будет солнце» и лицо улыбающегося мальчишки. Рядом плита, на которой надпись: «Во имя жизни и против войны. Детям – юным героям Ленинграда 1941 – 1944 годов». Вокруг монумента высажено девятьсот молоденьких березок – по числу блокадных дней, пережитых ленинградцами.

И как страшное напоминание о той зловещей поре, увековечены в камне странички из дневника, который вела в осажденном Ленинграде одиннадцатилетняя школьница Таня Савичева. Листки, исписанные слабой детской рукой, стали достоянием истории, документом, обличающим фашизм.

(Демонстрируется фрагмент из фильма «Великая отечественная война»)

Маленькую ленинградку эвакуировали, но прожила она недолго. Ослабевший от голода и страданий организм ребенка не выдержал…

А

сколько таких маленьких детей шагали по дорогам войны. Убиты родные. Ребенок остался один. Куда податься? Хорошо, если удалось попасть к солдатам Советской Армии, тогда он будет накормлен, он становится сыном полка. Об этом картина Г. И. Прокопинского «Алешка». В ней и обездоленное детство и истинно русская милосердная душа солдата.

сколько таких маленьких детей шагали по дорогам войны. Убиты родные. Ребенок остался один. Куда податься? Хорошо, если удалось попасть к солдатам Советской Армии, тогда он будет накормлен, он становится сыном полка. Об этом картина Г. И. Прокопинского «Алешка». В ней и обездоленное детство и истинно русская милосердная душа солдата.(Демонстрируется репродукция картины)

А

в картине «Первый подвиг» Н. Обрыньбы показано то, что было видено художником неоднократно в дни войны в партизанском отряде. На врага поднялась вся страна. Совсем мальчишка рискует жизнью, спасая раненых – таков герой произведения.

в картине «Первый подвиг» Н. Обрыньбы показано то, что было видено художником неоднократно в дни войны в партизанском отряде. На врага поднялась вся страна. Совсем мальчишка рискует жизнью, спасая раненых – таков герой произведения.Вспомните для чего была развязана эта страшная война. Гитлер хотел стереть с лица земли людей славянской национальности. Для этого на огромной территории, где прокатилась война, фашистами были созданы машины смерти – концентрационные лагеря.

Бухенвальд... Это слово никогда не исчезнет из памяти человечества, как никогда не будут забыты Освенцим, Дахау и другие зловещие памятники кровавых злодеяний гитлеровцев, свидетели горя и несчастья, которые принес фашизм людям.

Здесь, в Бухенвальде, был создан концентрационный лагерь, где томились в тяжелейших условиях сотни тысяч антифашистов. Гитлеровцы за годы второй мировой войны замучили 56 тысяч заключенных восемнадцати национальностей.

Здесь, в Бухенвальде, несмотря на нечеловеческие испытания - голод, пытки, побои, большинство заключенных не склонило головы перед эсесовскими убийцами. Оставшиеся в живых дали клятву сделать все, что в их силах, чтобы не допустить повторения фашистских преступлений.

Семь лет работал известный скульптор из Германии Фриц Кремер над монументом борцам сопротивления фашизму в Бухенвальде. Он стремился воплотить в этом величественном сооружении знаменитую бухенвальдскую клятву: “Клянемся уничтожить фашизм до основания и построить мир свободы”.

14 сентября 1958 года мемориальный комплекс был открыт. Впервые прозвучал колокол на башне, воздвигнутой в память о жертвах фашизма. Десять тысяч голубей вылетели из колокольни, неся на своих крыльях призыв к людям земли бороться за мир.

Об этом событии узнал поэт, бывший фронтовик Александр Соболев, которое очень его взволновало.

- Я как на наяву услышал удары бухенвальдского колокола,- рассказывал поэт.- Стали слагаться стихи - призыв ко всем людям мира теснее сплотиться для борьбы против сил реакции и войны. Колокол подсказал и название стихотворения, и его основной художественный образ - набат. Набат, зовущий все народы к миру и дружбе.

Композитор Вано Мурадели шел к этой е теме своим путем. В 1956 году он побывал в Польше, где посетил фашистский лагерь смерти - Освенцим. Изощренные орудия пыток, мрачные печи крематория, груды обуви, среди которой много детской, огромная комната, заполненная волосами людей, где рядом с седыми блестят золотые локоны детей,- все это потрясло композитора.

Но, пожалуй, самое сильное впечатление произвело на него то, что он увидел в одной из полутемных камер. Это огрызок карандаша и желтая оберточная бумага, на которой узник Освенцима на пороге смерти писал симфоническую поэму, поэму о жизни и свободе. Но сочинение так и осталось незаконченным...

- Мне захотелось подхватить, как эстафету совести,- вспоминал впоследствии Мурадели,- эту недопетую песню павшего смертью храбрых композитора - антифашиста”.

Сотни тысяч узников, замученных здесь, как бы взывали и сейчас к совести человечества: “Люди, не забывайте этого, не допускайте, чтобы все могло повториться!”

У композитора возникло желание написать произведение, которое всегда напоминало бы о великой человеческой трагедии узников немецко-фашистских концентрационных лагерей.

И когда Мурадели прочитал взволнованные, страстные стихи Соболева, опубликованные в газете, он понял, что нашел именно то, что искал.

Композитор стремился воплотить в этой песне такой музыкальный образ, который выражал бы не только тему Бухенвальдской трагедии, а перерастал в могучий призыв ко всему человечеству - сберечь мир и счастье на земле.

И надо сказать, что творческий замысел композитора полностью удался. «^ Бухенвальдский набат» сразу завоевал сердца людей. Величавую мелодию, проникнутую гневом, ненавистью к врагам человечества, подхватил весь мир. Мощный голос “Бухенвальдского набата” зовет к бдительности, к неустанной борьбе ради жизни на земле.

(Звучит песня ^ Бухенвальдский набат / Муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева.)

И если фашистские полчища, вторгшиеся на нашу землю, уничтожали все на своем пути, убивали мирных жителей – женщин, стариков, детей, то советские солдаты, освобождая немецкую землю от фашизма, спасали немецких детей.

Вот что рассказывает свидетель этой истории советский писатель Борис Полевой: «В момент, когда я прибыл на эту передовую, вдоль каменного завала у разрушенного дома скучились солдаты, вслушивавшиеся в детский плач. Их усталые. закопченные лица отражали какое-то растерянное волнение, какое, вероятно, бывает у людей возле пожарища, когда они знают, что где-то там, в огне, жаждет помощи живая душа. Кто-то из полковой разведки уже поднимал над бруствером на стволе автомата пилотку. Она тотчас была сброшена несколькими пулями, посланными с той стороны. Спасать ребенка – значило идти на верную смерть.

А ребенок все плакал, и плач его становился все тише. Все жалостней. И тогда я увидел то, что навсегда врезалось в мою память, как самое большое воспоминание о минувшей войне. Высокая фигура солдата вдруг переметнулась через кирпичный бруствер. Все замерли. По обе стороны передовой вдруг наступила тишина. С обеих сторон улицы, видимо. Следили за тем, как пластаясь по асфальту, извиваясь будто змея, полз этот солдат к кирпичной развалине. Дополз. Поднял ребенка. Какое-то время понянчил его на руках, утихомирил. Потом пополз назад, прижимая ребенка к себе. Обе стороны необычайной передовой, не сговариваясь, молчали. Ползти по-пластунски солдату было уже трудно. Живая ноша, которую он прижимал к груди, не давала ему пластаться по асфальту. А тишине было слышно, как он тяжело дышит. Вот он дополз до кирпичного бруствера на нашей стороне. Остановился, прижимая к себе ребенка, потом привстал, чтобы перекинуться через каменную оградку, и в это время с той стороны грянул один единственный выстрел. Фигура солдата начала оседать, он падал вниз, за бруствер на руки товарищей».

Памятник – ансамбль советским воинам, павшим в боях с фашизмом, венчается главным монументом – установленной на кургане фигурой воина – освободителя высотой в 13 метров. Сжатый сильной рукой меч символизирует мощь Советской Армии, разрубленная свастика у ног солдата – разгромленный гитлеровский фашизм, а изображенное ваятелем дитя на руке воина олицетворяет собой освобождение человечества от угрозы фашистского порабощения, светлое будущее свободных народов.

(Демонстрируется фотография с памятником)

Автором этого ансамбля стал русский скульптор Е. В. Вучетич. Установлен он в Трептов – парке в городе Берлине. А прообразом солдата на памятнике стал наш земляк Николай Масалов из Тисульского района Кемеровской области, который тоже спас немецкую девочку.

С

оветские войска в Берлине, в логове фашистского зверя. Художник В. Богаткин вместе с наступающими частями 1-го Украинского фронта в 20-х числах апреля 1945 года вступил в предместья Берлина. Он увидел, как штурмовые группы брали рейхстаг, как был вооружен на нем красный флаг. Картина «Штурм рейхстага» Богаткина – свидетельство очевидца.

оветские войска в Берлине, в логове фашистского зверя. Художник В. Богаткин вместе с наступающими частями 1-го Украинского фронта в 20-х числах апреля 1945 года вступил в предместья Берлина. Он увидел, как штурмовые группы брали рейхстаг, как был вооружен на нем красный флаг. Картина «Штурм рейхстага» Богаткина – свидетельство очевидца.(Демонстрируется репродукция картины)

У рейхстага – толпа, каждому хотелось расписаться на его стене, оставить свой след на фронтоне главного здания поверженного фашистского рейха. Позже слои штукатурки со стен рейхстага со следами надписей наших солдат и офицеров будут сняты и отправлены на хранение в Музей Вооруженных Сил станы – в столицу нашей Родины.

И вот долгожданная Победа.

Сразу после победы появилась картина ^ П. Кривоногова «Победа», за которую художник был удостоен Государственной премии СССР. В этой картине исторически достоверно показано торжество победы, когда выстраданный, завоеванный ценой огромных потерь долгожданный мир наступил. Ликуют солдаты, вверх взлетают пилотки и каски, стреляют из автоматов, но уже не по врагу, это залпы Победы.

Безоговорочная капитуляция была подписана в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Об этом свидетельствуют документальные кадры.

(Демонстрируется фрагмент из фильма «Великая Отечественная война»)

И возможно война бы продлилась гораздо дольше, если во главе наших доблестных войск не стояли бы талантливые полководцы, великие стратеги, умеющие планировать и побеждать. Назовите, пожалуйста, имена этих героев.

(По возможности показать портреты полководцев Великой Отечественной войны. Много портретов у художника ^ П. Корина: маршала Рыбалко П. С., маршала Говорова Л. А., маршала Толбухина Ф. И.).

Огромное количество солдат и офицеров за подвиги получили звание Герой Советского Союза, боле ста человек это звание получили дважды. А вот маршал авиации, полковник Покрышкин А. И., генерал – полковник авиации Кожедуб И. Н. и Маршал Советского Союза Буденный С. М. стали трижды Героями Советского Союза.

Ну и, конечно, вы все знаете имя человека, который стал четырежды Героем Советского Союза.

^ Д

емонстрируется репродукция картины П. Корина «Портрет маршала Г. К. Жукова»

емонстрируется репродукция картины П. Корина «Портрет маршала Г. К. Жукова»Почетного звания Героя были удостоены не только люди, но и города, в которых сражались до последнего патрона и которые не покорились врагу.

(Вместе с ребятами перечисляются города-герои. Это: ^ Москва, Ленинград, Киев, Минск, Брестская крепость, Волгоград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Тула, Мурманск.)

Все дальше уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто своей грудью защитил честь и независимость нашей Родины, кто, не щадя своей жизни, изгонял захватчиков с нашей земли, кто освободил народы Европы от фашизма, живет в сердцах советских людей. Живет и будет жить вечно!

Об этом песня, написанная не участниками войны, а нашими современникам. И обращаются они к нам, к нашей памяти.

(Звучит песня Давным – давно была война / муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева)

Песня обращена к нам, к нашей памяти. А для того, чтобы мы помнили, мы должны знать. Для того, чтобы знать, нам нужно читать книги о войне, смотреть документальные и художественные фильмы о тех далеких событиях, конечно, встречаться с живыми свидетелями, которых с каждым годом становится все меньше и меньше.