27 января день снятия блокады города Ленинграда (1944 год)

| Вид материала | Руководство |

Содержание7 января 1942 года Прорыв блокады Ленинграда. Ленинградско-Новгородская Ленинградско-Новгородской операции |

- Урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда, 233.15kb.

- 27 января День воинский славы России прорыв блокады Ленинграда (1944), 62.07kb.

- Сценарий урока города к 65-летию со дня снятия блокады Ленинграда, 1215.85kb.

- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №2 (753) от 23 января 2012, 4503.27kb.

- Xxxviii международный марафон «Дорога жизни» посвященный 63-й годовщине полного снятия, 490.42kb.

- Календарь знаменательных дат на 2010-2011 год источник, 420.41kb.

- Вэтом году исполняется 65 лет со дня снятия Блокады Ленинграда. Иименно этому памятному, 159.5kb.

- Ведущий. Их немного, поэтов, обращавшихся и обращающихся к теме блокады, 277.82kb.

- День снятия блокады, 106.75kb.

- День снятия блокады, 66.44kb.

27 января

день снятия блокады города Ленинграда (1944 год)

О

борона Ленинграда

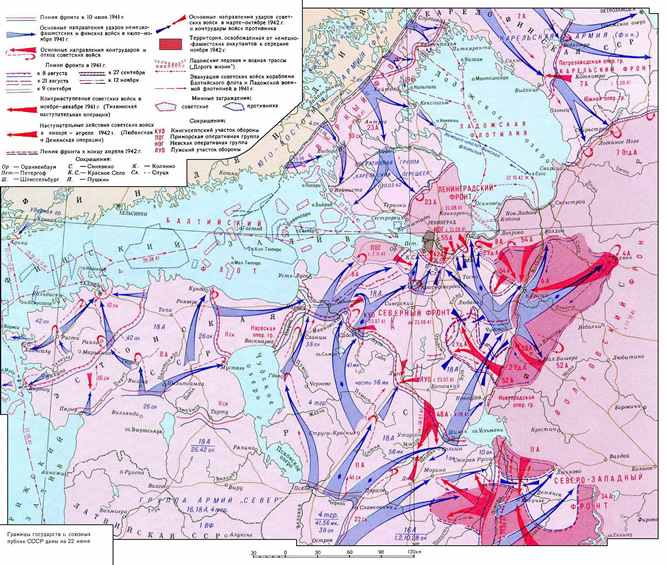

борона Ленинграда Руководство фашистской Германии выбрало Ленинград наряду с Москвой и Киевом главным объектом агрессии. Оно открыто заявляло о своих замыслах сравнять город с землёй, уничтожить в нём всё живое. На захват Ленинграда было брошено 29 дивизий противника при поддержке 760-ти боевых самолётов.

Наступление немецко-фашистских войск непосредственно на Ленинград началось 10 июля 1941 года. Наиболее ожесточённые бои развернулись на Лужском рубеже. На его защиту была выдвинута оперативная группа генерал-лейтенанта К.П.Пядышева. На целый месяц наши войска задержали продвижение врага к городу.

Однако, имея превосходство в силах и средствах, враг в конце августа вышел на ближние подступы к Ленинграду. Но быстро взять город ему не удалось.

23 августа Северный фронт был разделён на Карельский и Ленинградский. Непосредственная оборона города возлагалась на Ленинградский фронт. Все силы были направлены на достижение этой цели. Более 130-ти тысяч ленинградцев вошли в состав народного ополчения, 20 тысяч - в отряды ПВО, 17 тысяч - в истребительные батальоны. Около 500 тысяч жителей города строили оборонительные рубежи. На наиболее опасное южное направление с Карельского перешейка были переброшены дополнительные силы. Были направлены на фронт находящиеся в городе дивизии НКВД. Военные моряки с кораблей переводились на сушу, таким образом формировались отдельные бригады морской пехоты. Орудия ПВО ставились на прямую наводку для уничтожения танков противника. В интересах сухопутных войск использовалась и корабельная артиллерия Балтийского флота. На дальних подступах к Ленинграду героически дрались с врагом защитники Моонзундских островов, полуострова Ханко, военно-морской базы города Таллина, Ораниенбаумского плацдарма.

Н

о противнику 8 сентября 1941 года всё же удалось прорваться к верховьям Невы, захватить Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезать все сухопутные пути, связывающие Ленинград с Большой землёй. Город оказался во вражеской блокаде.

о противнику 8 сентября 1941 года всё же удалось прорваться к верховьям Невы, захватить Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезать все сухопутные пути, связывающие Ленинград с Большой землёй. Город оказался во вражеской блокаде. Не сумев взять Ленинград штурмом, фашисты решили уничтожить его с воздуха, подвергали бомбардировкам и артобстрелам, хотели задушить голодом. Они обрушили на город около 100 тысяч зажигательных и 5 тысяч фугасных бомб, выпустили по нему почти 150 тысяч снарядов. У ленинградцев кончились запасы продовольствия и топлива, остановился транспорт, не работали водопровод и канализация. Введённые по карточкам нормы снабжения хлебом снижались в 4 раза, и уже с 20 ноября 1941 года боевым частям выдавалось 500 граммов хлеба в день, а всем остальным ленинградцам - 300-125 граммов с добавлением до 50% примесей. Резко возросла смертность. Только в ноябре 1941 года от голода умерли 11 тысяч человек.

Положение ленинградцев ещё больше усугубилось в связи с захватом немецко-фашистскими войсками 8 ноября города Тихвина. Враг решил заблокировать город вторым кольцом, выйти к городу Лодейное Поле, соединиться с финскими войсками и захватить Ленинград. Но принятыми Ставкой ВГК мерами Тихвин 9 декабря был освобождён. Наши войска отбросили врага за реку Волхов. Фронт по всему периметру блокадного кольца стабилизировался. Теперь судьба Ленинграда зависела от организации поставок с Большой земли.

Для спасения города в конце ноября 1941 года по льду Ладожского озера была проведена автомобильная дорога (знаменитая Дорога жизни), а по дну Ладоги протянуты трубопровод для подачи горючего и электрический кабель. Увеличивался провоз продовольствия, оружия, боеприпасов, горючего. Всё это способствовало укреплению веры защитников Ленинграда и его жителей в победу над врагом. Только зимой 1941-1942 гг. по трассе было доставлено более 361 тыс. тонн грузов из них продовольствия и фуража 271 тыс. тонн. Из города было вывезено около 550 тыс. чел., около 3700 вагонов оборудования заводов, культурных ценностей и другого имущества.

17 декабря 1941 года был создан Волховский фронт, командовать которым был назначен генерал армии К.А.Мерецков. Перед фронтом стояла задача: прорвать блокаду Ленинграда.

Волховский фронт имел некоторое превосходство над противостоящими немецкими войсками по личному составу и артиллерии. Вместе с тем, фронт испытывал острый недостаток в продовольствии и всех других видах снабжения. Войска передвигались исключительно в пешем строю, артиллерия вся была на конной тяге, в обозах преимущественно использовались лошади, был недостаток снарядов. Личный состав частей, сформированных в короткие сроки, не прошёл полного курса обучения. Но, несмотря на всё это, времени терять было нельзя. Чрезвычайно тяжёлое положение ленинградцев требовало незамедлительных наступательных действий.

7 января 1942 года началась Любанская наступательная операция войск Волховского и Ленинградского фронтов. Целью операции было прорваться к Ленинграду вдоль Октябрьской железной дороги. В наступлении принимали участие все четыре армии Волховского фронта, но успех сопутствовал только 2-й ударной армии. Она прорвала немецкую оборону, но была остановлена в 15-ти километрах южнее Любани. В конце февраля навстречу 2-й ударной армии начала наступление 54-я армия Ленинградского фронта. Она тоже имела успех и тоже не дошла до Любани 15-ти километров (северо-восточнее). Две армии разделяло расстояние в 30 километров, но начавшаяся распутица не позволяла продолжить проведении операции.

Сразу же после завершения боев на любанском направлении руководство вермахта приступило к тщательной подготовке очередного штурма города. 23 августа 1942 г. на совещании у Гитлера, на которое был вызван командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал Г.Кюхлер, было принято решение перебросить под Ленинград не только дивизии 11-й армии из Крыма, но и её управление с командующим армией генерал-фельдмаршалом Э.Манштейном. На него, считавшегося специалистом по взятию крепостей и возложили руководство операцией «Нордлихт» («Северное сияние»).

О

риентировочный срок наступления был установлен 14 сентября.

риентировочный срок наступления был установлен 14 сентября. Однако советское командование упредило противника в активных действиях. В конце августа началась Синявинская наступательная операция, наиболее крупная в 1942 г. К её участию привлекались войска Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Районом боевых действий был избран шлиссельбургско-синявинский выступ южнее Ладожского озера, где войска фронтов разделяла полоса шириной 16 км. Замысел операции состоял в том, чтобы встречными ударами двух фронтов при содействии Балтийского флота и Ладожской флотилии разгромить мгинско-синявинскую группировку противника и снять блокаду Ленинграда с суши. Советским войсками предстояло преодолеть хорошо подготовленную и сильно укрепленную оборону врага с большим количеством естественных и искусственных препятствий.

Необходимо отметить, что синявинская наступательная операция не решила задачи по прорыву блокады Ленинграда. Вместе с тем, в результате активных действий Волховского и Ленинградского фронтов противник отказался от проведения операции «Нордлих», на которую гитлеровская ставка возлагала большие надежды. Синявинская операция сорвала вражеский план очередного штурма Ленинграда.

Итоги борьбы на северо-западном направлении летом и осенью 1942 г. показали, что группа армий «Север» усиленная переброшенной с юга 11-й армией, не смогла решить тех задач, которые были перед ней поставлены еще в плане «Барбаросса». Втянутая в оборонительные сражения против Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов, она не смогла поступить к операции по овладению Ленинградом. Активными действиями советские войска прочно сковали крупную стратегическую группирвку противника. группировку врага.

Прорыв блокады Ленинграда. Ленинградско-Новгородская

операция советских войск.

П

о окончанию Синявинской операции командование Волховского и Ленинградского фронтов начинает разрабатывать новую совместную наступательную операцию, однако начаться она могла не ранее января, так как проходившая в это время битва на Волге поглощала все резервы Ставки, и Волховский и Ленинградский фронты могли рассчитывать лишь на сравнительно небольшие пополнения.

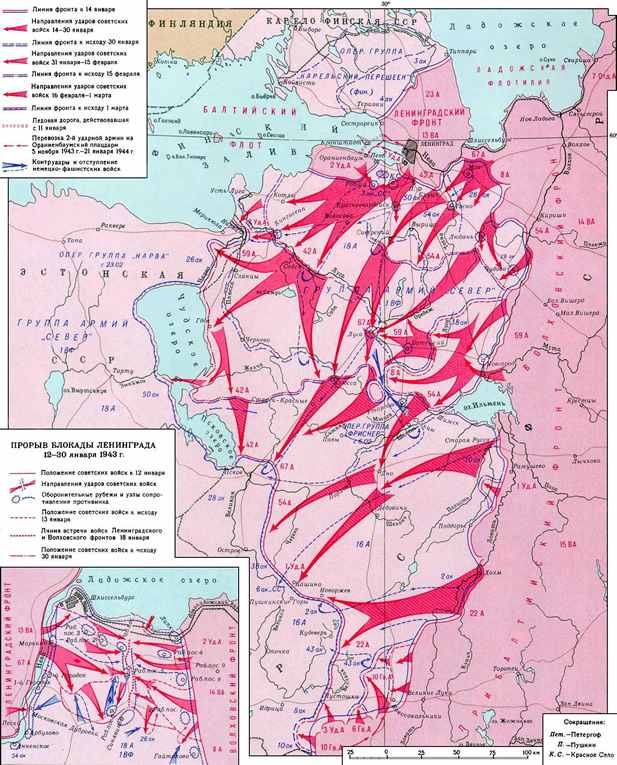

о окончанию Синявинской операции командование Волховского и Ленинградского фронтов начинает разрабатывать новую совместную наступательную операцию, однако начаться она могла не ранее января, так как проходившая в это время битва на Волге поглощала все резервы Ставки, и Волховский и Ленинградский фронты могли рассчитывать лишь на сравнительно небольшие пополнения. У Ленинградского фронта сил для глубокой операции не хватало. Новый удар решено было нанести кратчайшим путём, севернее Синявинских высот, через район торфоразработок и рабочих посёлков. Торфоразработки были труднодоступны для танков и тяжёлой артиллерии. В этом районе немцы соорудили наиболее мощные укрепления. Находившиеся здесь 10 рабочих посёлков представляли собой узлы сопротивления. Весь район был насыщен противопехотными и противотанковыми препятствиями и минными полями. Это направление являлось самым сложным, хотя и небольшим. Войскам двух фронтов нужно было преодолеть всего 12 километров.

План новой наступательной операции по прорыву блокады носил кодовое название «Искра» и предусматривал совместные удары войск двух фронтов. Действия наших войск координировал маршал Советского Союза К.Е.Ворошилов.

Наступление войск началось 12 января 1943 года в 9 часов 30 минут одновременным ударом Волховского и Ленинградского фронтов. Войскам пришлось буквально прогрызать вражескую оборону. Темп продвижения был медленным, но несмотря на это, 18 января 1943 года войска двух фронтов соединились в районе рабочих посёлков № 1 и 5. Блокада Ленинграда была прорвана.

В этот же день после упорных уличных боев был полностью очищен от войск врага г. Шлиссельбург. К концу дня южное побережья Ладожского озера было освобождено.

Между Ладожским озером и линией фронта образовался коридор шириной 8-11 километров. В нём форсированными темпами были проложены железная и шоссейная дороги. Уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый железнодорожный состав с Большой земли, что значительно улучшило снабжение города всем необходимым, в корне изменило положение на Северо-Западном стратегическом направлении.

Победа под Ленинградом имела важное военно-политическое значение, был окончательно сорван план врага захватить город. Крупнейший политический, промышленный и культурный центр Советского Союза после тяжелой 16-ти месячной борьбы вновь обрел сухопутную связь со страной.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. был первым в ходе Великой Отечественной войны прорывом сильно укрепленной обороны противника. Особенностью операции «Искра», по словам Г.К.Жукова, являлось то, что «под Ленинградом впервые в истории современных войн был осуществлен разгром противника, блокировавшего длительное время крупнейший город, ударом из вне в сочетании с мощным ударом из осажденного района».

Умелые действия войск по прорыву блокады Ленинграда были высоко оценены Родиной: около 19 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, а 25 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

П

осле прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года положение в городе несколько улучшилось, но Ленинград по-прежнему оставался фронтовым городом.

осле прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года положение в городе несколько улучшилось, но Ленинград по-прежнему оставался фронтовым городом. Полное снятие блокады произошло в результате проведения в январе 1944 года Ленинградско-Новгородской операции, к участию в которой привлекались войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, корабли Краснознамённого Балтийского флота, дальняя авиация.

На этапе подготовки наступления командование Ленинградского и Волховского фронтов уделило большое внимание тщательной подготовке штабов и войск. Днем и ночью шла напряженная боевая учеба. В тыловых районах строились учебные городки, воспроизводившие оборону противника на участках будущих прорывов. Командиры всех степеней отрабатывали на местности организацию взаимодействия между пехотой, танками и артиллерией. Особое место отводилось выработке оптимальных вариантов оперативного построения и боевых порядков войск, организации взаимодействия сухопутных сил с поддерживающей их авиацией и артиллерией Балтийского флота, налаживанию бесперебойного управления войсками, их боевому и материально-техническому обеспечению на всех этапах операции.

14 января 1944 года советские войска перешли в наступление с Ораниенбаумского плацдарма и от Ленинграда на Красное Село. Сломив упорное сопротивление противника в районах Ропши и Кипени, 20 января они соединились, окружив петергофско-стрельнинскую группировку врага, которая вскоре была ликвидирована.

Одновременно с войсками Ленинградского фронта перешла в наступление 59-я армия Волховского фронта. 17 января она перерезала железную дорогу Новгород - Чудово, а 20 января освободила Новгород, устремившись к Луге.

Действия войск Ленинградского и Волховского фронтов создали угрозу окружения немецко-фашистской группировки, что вынудило противника к отступлению. Наступление советских войск развернулось на всём фронте от Копорского залива до озера Ильмень. 26 января 1944 года они освободили Гатчину, Тосно и Ушаки, подошли к Любани и Чудово, открыв путь к Луге и Нарве.

К исходу 27 января 1944 г. соединения Ленинградского и Волховского фронтов отбросили гитлеровцев от Ленинграда на 60-100 км и освободили коммуникации, связывающие город с центром страны. Ленинград был полностью деблокирован.

27 января 1944 года в городе был дан салют в честь доблестных войск Ленинградского фронта.

В итоге этой операции советские войска сняли блокаду Ленинграда, освободили от фашистских захватчиков Ленинградскую область, часть Калининской и вступили на землю Эстонии. Были созданы предпосылки для последующего наступления с целью освобождения Прибалтики.

В ходе наступления советских войск противник понес огромные потери. Было разгромлено 26 дивизий, из них 3 дивизии были полностью уничтожены.

В целом можно сказать, что операция под Ленинградом и Новгородом была первой крупной наступательной операцией советских войск в зимней кампании 1944 года. Победа под Ленинградом стала первым звеном в цепи поражений гитлеровской армии на советско-германском фронте в кампании 1944 г.

Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские воины остановив вражеские полчища под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы фашистских войск на протяжении 900 дней, Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта. В победах под Москвой и Сталинградом, под Курском и на Днепре - весомая доля защитников Ленинграда.

Родина высоко оценила подвиг защитников города. Свыше 350 тыс. солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Всего на северо-западном направлении (Ленинградский, Волховский и Карельский фронты) звания Героя Советского Союза удостоены 486 человек. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой награждено около 1,5 млн. человек.

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград, 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание «Город-Герой».