Курс лекций для студентов очного и заочного отделений по специальности 210406 «Сети связи и системы коммутации»

| Вид материала | Курс лекций |

- Курс лекций для студентов очного и заочного отделений по специальности 210406 «Сети, 3045.9kb.

- Характеристика специальности 210406 «сети связи и системы коммутации», 37.03kb.

- Программа учебной практики для студентов II курса специальности 210406 "Сети связи, 336.58kb.

- Программа итогового государственного экзамена по специальности 210406 Сети связи, 247.54kb.

- Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Вычислительная техника», 718.35kb.

- Программы и методические рекомендации по организации производственных практик студентов, 267.69kb.

- Курс лекций для студентов заочного факультета самара, 1339.16kb.

- Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов очного и заочного, 994.16kb.

- Учебно-методический комплекс для студентов очного и заочного отделений, обучающихся, 847.1kb.

- Курс лекций для студентов заочного и очно-заочного образования рпк «Политехник», 941.31kb.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Орский индустриальный колледж»

ГОУ СПО « ОИК»

Передача дискретных сообщений

Курс лекций

для студентов очного и заочного отделений

по специальности

210406 – « Сети связи и системы коммутации»

2007

| ОДОБРЕНА Предметной комиссией электротехнических дисциплин и связи Председатель Рагузина В.Г. ______________ | Составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровня подготовки выпускника по специальности 210406 Зам. директора по УМР СелезнёваС.В. _______________ |

Автор: Рагузина В.Г. – преподаватель Орского индустриального колледжа.

Рецензенты:

Курс лекций по дисциплине «Передача дискретных сообщений» вводится для изучения студентами в соответствии с Государственным стандартом образования по специальности 210406 – « Сети связи и системы коммутации»

Дисциплина «Передача дискретных сообщений» базируется на знаниях, полученных студентами из курсов «Цепи и сигналы электросвязи», «Электронная техника», «Автоматическая коммутация».

Курс лекций дает представление о принципах организации сетей телекоммуникаций и работе оборудования используемого на них.

«Передача дискретных сообщений» включает в себя изучение шести разделов. В первом разделе рассматриваются принципы передачи дискретных сигналов.

Во втором - оконечное оборудование для передачи и приема дискретных сигналов, используемых на предприятии связи.

В третьем - факсимильная связь, изучается оборудование по передаче и приему неподвижных изображений.

В четвертом – современные коммутационные системы.

В пятом – оборудование образования дискретных каналов электросвязи.

В шестом – структура узлов связи, сети и службы передачи данных и рассматриваются методы защиты в службах передачи данных.

При изучении дисциплины учитываются межпредметные связи с дисциплинами: Сети связи, Цепи и сигналы электросвязи, Электронная техника, Автоматическая коммутация, Охрана труда.

Дисциплина «Передача дискретных сообщений» является базовой дисциплиной для изучения предметов: Интеграция сетей связи, Линейные сооружения связи.

ВВЕДЕНИЕ

Системы связи служат для передачи информации.

Под информацией понимаются сведения о каком-либо событии или предмете, поступающие к получателю извне в результате его взаимодействия с окружающей средой. Подлежащая передаче информация содержится в сообщении.

Под сообщением понимается форма представления информации. При телефонной передаче и вещании сообщение—это непрерывное изменение во времени звукового давления, при телеграфной передаче сообщением является последовательность отдельных (дискретных) символов — букв, цифр или условных знаков.

Дискретными называются такие сообщения, которые характеризуются конечным числом символов, подлежащих передаче за конечный промежуток времени.

В отличие от дискретных, непрерывные (или, как их иногда называют, аналоговые) сообщения характеризуются бессчетным множеством значений на протяжении конечного промежутка времени.

В зависимости от характера передаваемых сообщений системы связи делят на системы передачи непрерывных сообщений и системы передачи дискретных сообщений.

^ К системам передачи дискретных сообщений относится система телеграфной передачи — самый старый вид электрической связи.

Изобретателем и творцом электрического телеграфа был наш соотечественник член-корреспондент Петербургской Академии наук

^ П. Л. Шиллинг. Построенная им в 1832 г. линия телеграфной связи содержала многие элементы, использованные в последующих более совершенных системах. Так, например, им был предложен первый телеграфный код — основа всех систем передачи дискретных сообщений.

Продолжателем работ П. Л. Шиллинга в области телеграфии был другой выдающийся русский ученый академик Б. С. Якоби — изобретатель первого в мире буквопечатающего аппарата (1850г.). Им же впервые осуществлена передача телеграфных сигналов по одному проводу, разработан принцип синхронной передачи, использована телеграфная трансляция, т. е. многое из того, что до настоящего времени широко используется в системах передачи дискретных сообщений.

В 1837 г. американец Морзе разработал свою систему телеграфного аппарата, которая с различными усовершенствованиями применялась более 100 лет. Большой вклад в развитие телеграфной техники внесли американец Юз, англичанин Уитстон, француз Бодо. Разработанная ими в 60—80 годах прошлого века аппаратура применялась на телеграфной сети в царской России. После Великой Октябрьской социалистической революции телеграфная техника в нашей стране начала быстро развиваться и достигла значительных успехов. В 1929 г. А. Ф. Шориным, а в 1931 г. Л. И. Тремлем были сконструированы простые и удобные буквопечатающие телеграфные аппараты, затем был разработан аппарат СТ-35, усовершенствованные конструкции которого применяются и в настоящее время. Инженеры А. Д. Игнатьев, Л. П. Турин, Г. П. Козлов и В. И. Керби разработали многократные быстродействующие телеграфные аппараты для радиосвязи.

Развитие оконечной телеграфной аппаратуры идет по пути автоматизации процессов передачи и приема, увеличения скорости передачи на базе внедрения электроники вместо электромеханических устройств.

Одновременно с совершенствованием оконечной телеграфной аппаратуры происходил переход от передачи по физическим цепям к более совершенным в технико-экономическом отношении способам передачи по каналам систем уплотнения. Были разработаны и непрерывно совершенствовались системы тонального телеграфирования, в последние годы появились системы телеграфирования, базирующиеся на импульсно-кодовой модуляции (ИКМ).

Развиваются и методы коммутации. На смену ручному переприему телеграмм пришел полуавтоматический метод, а затем автоматическая коммутация каналов; в последнее время для целей коммутации начинают применяться электронно-вычислительные машины (ЭВМ).

К системам передали дискретной информации относится и самый молодой вид электрической связи – передача данных. Согласно определению МККТТ передача данных (ПД) — это область электросвязи, целью которой является передача информации для ее обработки электронными вычислительными машинами (ЭВМ) или уже обработанной ими.

Передача данных предусматривает передачу информации от различных источников — телеграфных аппаратов, трансмиттеров, датчиков, накопителей на магнитных лентах (НМЛ), магнитных барабанах (НМБ), магнитных дисках (НМД) к ЭВМ, от ЭВМ к различным приемникам информации— реперфораторам, печатающим устройствам, устройствам отображения, графопостроителям, НМЛ, НМБ, НМД и т. п., а также передачу данных между ЭВМ. Развитие ПД в значительной степени определяется темпами роста числа ЭВМ, совершенствованием юг характеристик и расширением областей использования.

Можно назвать следующие основные тенденции развития ЭВМ:

— бурный количественный рост (если в 1950 г. число ЭВМ составляло несколько десятков, то в 1970 г. их было несколько десятков тысяч, а к 1975 г. планируется увеличение до сотен тысяч);

— резкое увеличение быстродействия (от нескольких сотен операций в секунду в 1950 г. до нескольких миллионов операций в секунду в настоящее время с перспективой увеличения до десятков и сотен миллионов операций в секунду);

Увеличение потребности народного хозяйства и населения в передаче телеграфных сообщений послужило толчком к развитию каналообразующей телеграфной аппаратуры, с помощью которой по стандартному каналу тональной частоты стало возможным передавать до нескольких десятков телеграфных сообщений.

В процессе развития автоматизировалась не только оконечная телеграфная аппаратура, но и коммутационная. Были созданы автоматические узлы коммутации каналов и сообщений, позволяющие организовать временные соединения оконечных телеграфных пунктов. Сеть, на которой осуществлялось прямое временное соединение двух оконечных пунктов, получила название сети прямых соединений (ПС). На сети ПС используются станции коммутации каналов (КК). В результате стали развиваться сети передачи данных. Однородность сигналов, которыми передаются телеграфная и машинная информация, позволяет использовать одну и ту же телеграфную сеть. Машинная информация получила название данных, а соответствующая сеть — сеть передачи данных (ПД). Соответственно появились и объединенные коммутационные станции АТ—ПС—ПД, в которые включаются оконечные пункты (ОП) СОП, пункты абонентского телеграфа (АТ) и абонентские пункты (АП) ПД. Для обмена машинной информацией скорость передачи телеграфных сообщений 50—100 Бод недостаточна. В связи с этим на сети передачи дискретной информации на всех участках тракта стала внедряться аппаратура, допускающая скорость работы 200 Бод и выше.

Телеграфия с самого начала представляла импульсную, дискретную, цифровую. Параллельно импульсной телеграфии развивалась аналоговая связь. Физические основы фототелеграфии те же, что и у телевидения — преобразование световой энергии в электрическую с помощью фотоэлементов с внешним фотоэффектом, открытым А. Г. Столетовым. В Советском Союзе первая линия фототелеграфной связи Москва—Берлин была открыта в 1927 г. с использованием немецкой аппаратуры. На рубеже 30-х годов была опробована идея передачи газет фототелеграфным способом из Москвы в Ленинград. В 1930 г. выпущен первый отечественный фототелеграфный аппарат БТОР. Затем появились более совершенные аппараты ЗФТ-А4

(1936 г.), ФТ-37 (1938 г.), которые работали на радиолиниях Москва—Владивосток, Москва—Ташкент и др.Развитие фототелеграфии позволило создать к настоящему времени достаточно разветвленную сеть факсимильной связи общего пользования и сеть передачи газетных полос. На базе коммутируемой телефонной сети развивается абонентская факсимильная связь. Факсимильные аппараты широко внедряются в низовом звене телеграфной сети для передачи телеграмм из отделения связи на Центральный телеграф (ЦТ). На основе использования факсимильной техники развивается «электронная почта». Во многих странах успешно развивается факсимильная связь издательств с удаленными пунктами, в которых воспроизводится их продукция. При этом используются не только земные средства связи, но и космические — через искусственные спутники Земли (ИСЗ). В СССР первая факсимильная связь через ИСЗ «Молния-1» была осуществлена в 1965 г.

^ Тема 1. Принципы построения сетей ПДС.

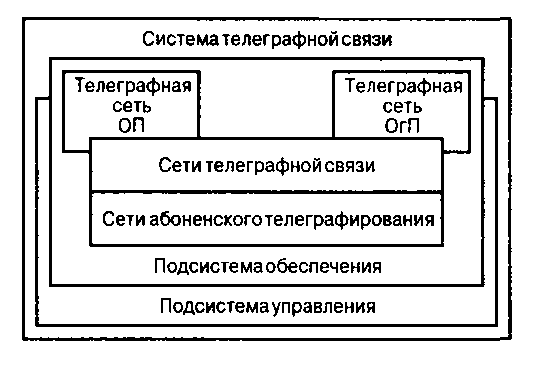

В систему телеграфной (Тг) связи входят телеграфная сеть общего пользования и телеграфная сеть ограниченного пользования, в состав которых включены сети телеграфной связи и сети абонентского телеграфирования (рис.1).

Сеть телеграфной связи общего пользования ЕСЭ России предназначена для обеспечения потребности народного хозяйства и населения в обмене телеграфной информацией в форме текста, изображения (фото, чертеж), газетных полос, различных видов дискретной информации посредством электрических сигналов по проводам или радио. В зависимости от размеров охватываемой территории сеть телеграфной связи общего пользования (ТгОП) подразделяется на:

- магистральную телеграфную сеть, предназначенную для организации связи Москвы с республиканскими и областными (краевыми) центрами и последних - между собой;

- зоновые ТГ сети, соединяющие областные центры со своими районными центрами и последние - между собой;

- местные сети, соединяющие сельские отделения связи со своими районными узлами связи, а также городские сети, соединяющие телеграфные городские отделения связи со своим центральным телеграфом.

Сеть телеграфной связи - это совокупность узлов и пунктов связи, соединенных между собой каналами телеграфной связи.

Рисунок 1 - Структура системы телеграфной связи РФ

Основу сети телеграфной связи составляют главные узлы У1, зоновые У2, местные У з, оконечных пункты, а также каналы, соединяющие их между собой и с оконечными пунктами.

Узлы У1 являются главными узлами выделенных зон на территории страны и предназначены для обработки основной доли транзитной нагрузки, а также исходящей и входящей нагрузок оконечных пунктов своей зоны. При определении нагрузки в качестве показателей приняты:

1. Телеграмма, которая применяется на таких участках узлов, где ее длина не имеет значения - на сортировке, доставке, контроле.

2. Слово телеграммы. Оно используется при определении производительности телеграфистов.

3. Среднее число телеграфных знаков для передачи слова телеграммы. Данный показатель используется при расчете пропускной способности телеграфного аппарата или узла. Для телеграфного аппарата необходимо определять нагрузку по числу знаков в телеграмме и по средней длине телеграммы, а при расчете оборудования телеграфного узла следует учитывать неравномерность и колебание нагрузки. Неравномерность определяется сезонным колебанием по месяцам, дням недели и часам суток. Применяются следующие коэффициенты неравномерности: Nмес = 1,1-1,2; Nдн = 1,05 - 1,2.

Неравномерность по часам суток определяется коэффициентом концентрации Сср.сут. Для магистральной связи в час наивысшей нагрузки (ЧНН) необходимо применять поправочный коэффициент Кчнн = 0,08 -0,1.

Таким образом, телеграфную нагрузку узла можно определить по формуле:

Cрасч =Ccр.сут * Kчнн * Nдн * Nмес

Узлы У1 соединяются друг с другом в основном по принципу «каждый с каждым» по разным, как правило, линиям передачи первичной сети ЕСЭ России.

Узлы У2 {зоновые узлы) размещаются в местах сосредоточения большого числа потребителей и предназначены для обработки местной исходящей, входящей и транзитной нагрузок.

Узлы У3 (местные узлы) размещаются в районных центрах и городах областного подчинения. Назначение их такое же, что и у зоновых узлов.

Оконечные пункты (отделения связи) предназначены для непосредственного приема информации от отправителей и доставки ее

адресатам. Они соединены телеграфными каналами с местными и зоновыми узлами и включают оконечное телеграфное оборудование.

На телеграфной сети применяются следующие типы каналов: каналы тонального телеграфирования, образуемые путем вторичного уплотнения типовых каналов передачи;

каналы радиосвязи, образуемые путем использования радио-передающих и радиоприемных устройств; каналы надтонального телеграфирования; каналы, образованные по средним точкам телефонных цепей; каналы, получаемые по жилам телефонных кабелей городской телефонной сети; каналы, образованные на однопроводных цепях воздушных линий связи.

Сети абонентского телеграфирования (АТ) организуются на основе телеграфных каналов, когда телеграфные аппараты устанавливаются непосредственно у абонентов. Они предназначены, как правило, для осуществления документального обмена с помощью телеграфных связей между предприятиями, ведомствами и другими звеньями народного хозяйства.

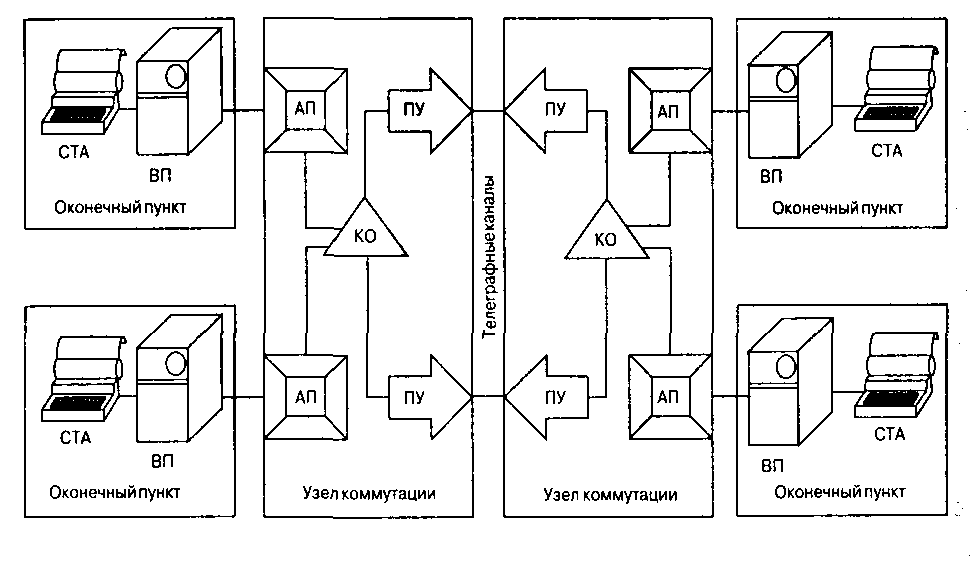

Сеть абонентского телеграфирования построена по принципу коммутации каналов и дает возможность абонентам сети осуществлять непосредственно двустороннюю связь друг с другом. В состав сети АТ входят оконечные абонентские пункты, узлы коммутации, каналы связи и местные соединительные линии (рис. 2).

Оконечный абонентский пункт оборудован стартстопным телеграфным аппаратом и вызывным прибором. Линейное питание цепи телеграфного аппарата осуществляется от коммутационного оборудования узлов коммутации, электродвигатель включается в сеть переменного напряжения. Для АТ используются рулонные или ленточные телеграфные аппараты, имеющие в своем составе автоответчики. Оконечные абонентские пункты включаются в узлы коммутации (УК) через соединительные линии. Передача сигналов осуществляется по соединительным линиям с помощью постоянного тока, при этом дальность телеграфирования по кабелю составляет 20...30 км, а по воздушным линиям - до 100...200 км. Узлы коммутации имеют в своем составе коммутационное оборудование, абонентские панели и переходные устройства, обеспечивающие подключение к УК магистральных каналов.

Рисунок 2 - Структурная схема абонентской телеграфной сети: СТА - стартстопный телеграфный аппарат, ВП - вызывной прибор, АП - абонентские панели, ПУ - переходные устройства, КО – коммутационное оборудование

Таким образом, телеграфные сети и сети АТ базируются на технических средствах, которые включают:

- станции и подстанции коммутации каналов;

- каналообразующую аппаратуру;

- оконечную телеграфную аппаратуру (терминалы);

- средства контроля, измерения и управления.

Особенностями совместной работы телеграфных сетей и сетей АТ, функционирующих в рамках единой ЕСЭ России, являются следующие:

1. Эти сети выполняют различные задачи и поэтому информация из одной сети ни в коем случае не должна попадать в другую. Этот принцип лежит в основе построения всех коммутационных устройств, обслуживающих одновременно обе сети.

2. Каналы телеграфной связи, получаемые путем уплотнения (частотного или временного) каналов ТЧ первичной сети, не закрепляются за определенной сетью, а в зависимости от потребности предоставляются той или иной сети. В настоящее время в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т на базе канала ТЧ могут быть созданы 24 канала телеграфной связи со скоростью передачи 50 бод или 12 каналов Тг со скоростью 100 бод или 6 каналов Тг со скоростью передачи 200 бод. На телеграфной сети, как правило, применяются

каналы Тг со скоростью передачи 50 и 100 бод, которые по мере развития сети будут сведены к единому каналу со скоростью 100 бод.

3. Сеть телеграфной связи отличается от сети АТ тем, что последняя, как правило, работает в режиме реального времени, тогда как сеть общего пользования допускает задержку в передаче сообщений (в пределах контрольных сроков передачи телеграмм).

В каждой из рассматриваемых сетей для организации связи допустимо использование коммутации каналов. Коммутация сообщений, прежде всего, применяется в сети телеграфной связи. В настоящее время все большее признание получает разделение сети телеграфной связи на две части (два уровня); транспортную сеть и сеть доступа.

Транспортная сеть представляет собой совокупность коммутационных узлов, соединенных между собой линиями передачи (каналами передачи), обеспечивающими передачу информации между территориально распределенными местными сетями связи. Транспортная сеть включает международную, междугородную и внутризоновые (региональные) телеграфные сети связи. Центральными элементами транспортной сети являются высокоскоростные линии, организованные в основном на базе волоконно-оптических линий (скорости от 64 кбит/с до десятков и сотен мегабит в секунду). Транспортная сеть предназначена для того, чтобы обеспечивать передачу высокоскоростных потоков информации без промежуточного накопления.

Сеть доступа представляет собой местную сеть, предназначенную для пропуска местного трафика и подключения разнообразных абонентских терминалов к транспортной сети. Она состоит из абонентских линий связи, оконечных коммутационных станций, а также каналов, соединяющих местные станции между собой и с транспортной сетью.

^ Сеть Телекс

Международные соединения телеграфных абонентов нашей страны с телеграфными абонентами других стран мира осуществляются по международной сети абонентского телеграфирования, которая называется Телекс. Эта сеть объединяет 96 стран мира, из которых 28 находятся в Европе и содержат более 52% всех абонентов мира. В большинстве стран международная сеть Телекс не выделяется из общей телеграфной сети страны.

В качестве коммутационных станций на сети Телекс в основное применяются декадно-шаговые автоматические станции с использованием дискового способа набора номера. Такие станции называются станциями типа «Б». В некоторых странах (Франция, Норвегия, Голландия, Австралия, Югославия и др.) применяются! станции типа «А» — это в основном координатные станции с использованием клавиатурного способа набора номера. При таком способе набора телеграфный аппарат вызывающего абонента включается сразу же после посылки абонентом сигнала вызова. Набор номера вызываемого абонента с клавиатуры телеграфного аппарата сопровождается посылкой на станцию телеграфных стартстопных сигналов. Последние воспринимаются специальным стартстопным устройством в регистре и превращаются там в кодовые импульсы набора номера, которые затем посылаются регистром на приборы автоматического искания станции.

При клавиатурном способе набора номера все сигналы, поступающие на аппарат абонента,— сигнал ответа станции, соединения, занятости, повреждения и т. д. — также посылаются со станции в виде стартстопных телеграфных сигналов. За последние годы число станций с клавиатурным набором на сети Телекс значительно возросло.

Коммутационные станции связываются друг с другом каналами частотного телеграфирования и радиоканалами. На сети Телекс, как правило, используются каналы с амплитудной модуляцией.

С каждым годом сеть Телекс значительно расширяется.

^ Сеть Гентекс

Сеть Гентекс — это международная телеграфная сеть общего пользования для обмена телеграммами между телеграфными предприятиями стран "социалистического лагеря Европы, организованная по системе прямых соединений. В столицах государств—-Москве, Будапеште, Берлине, Варшаве и Праге — установлены коммутационные станции Гентекс, соединенные друг с другом по принципу «каждая с каждой». Оконечными пунктами являются аппараты приема и передачи, установленные на Центральных телеграфах в столицах этих государств и на телеграфах наиболее крупных городов.

В отличие от внутрисоюзной сети ^ ПС Гентекс является обособленной сетью и не предусматривает совместного использования каналов ни с внутрисоюзной сетью ПС, ни с международной сетью Телекс. Кроме того, на этой сети в отличие от сети ПС используется система с отказами, т. е. при занятости вызываемого оконечного пункта или канала телеграммы не перепринимаются, а вызывающему пункту посылается сигнал занятости.

На сети Гентекс принята пятизначная система нумерации: первые две цифры определяют номер станции, а последние три — номер вызываемого оконечного пункта.