О. Д. Лукашевич Словарь Справочник

| Вид материала | Справочник |

- О. Д. Лукашевич Словарь Справочник, 2930.42kb.

- А. А. Чувакин (Барнаул) энциклопедический словарь-справочник, 206.36kb.

- Дергачев В. А. Геоэкономический словарь-справочник, 14918.31kb.

- Словарь-справочник по философии для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического, 1553.02kb.

- Словарь-справочник по истории экономики пособие для студентов 1 курса специальности, 312.16kb.

- Словарь-справочник, 262.79kb.

- Т. В. Жеребило Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лексикология. Фразеология. Лексикография, 1260.79kb.

- Longman Idioms Dictionary, Oxford Dictionary of Current Idiomatic English, Краткий, 64.22kb.

- Т. В. Батурина С. В. Ивлев Основные понятия по политологии и социологии Краткий словарь, 2150.59kb.

- С. Ю. Головин Словарь практического психолога (около 2000 терминов, 1998 г.) Словарь-справочник, 15672.08kb.

^ Почвенно-климатические пояса – широтные пояса, выделенные в почвенном покрове суши, обусловленные главным образом термическими особенностями климата (полярный, бореальный, суббореальный, субтропический, тропический)

^ Равновесие природное — состояние динамического баланса (гомеостаза),т.е. непрерывного вещественно-энергетического обновления с относительным сохранением основных характеристик системы, постепенно изменяющихся в эволюционном, историческом и индивидуальном планах вплоть до перехода в качественно иное состояние.

^ РАДИОАКТИВНОСТЬ ПОЧВ – свойства почвы, обусловленные содержанием в ней радиоактивных химических элементов. Различают естественную и искусственную. Радиоактивность естественная вызывается естественными радиоактивными элементами. Искусственная радиоактивность почв вызывается радиоактивными изотопами, которые образуются в результате атомных и термоядерных взрывов или являются отходами атомной промышленности.

^ РАЗВИТИЕ ПОЧВ Ы – постепенное формирование почвенного профиля из почвообразующей породы при неизменном комплексе факторов почвообразования. Различают почвы слаборазвитые, или молодые, и хорошо развитые, или зрелые. Они отличаются мощностью профиля и степенью выраженности главных генетических горизонтов, характерных для данного почвенного типа.

^ Растения – торфообразователи – плотнокустовые злаки, осоки пушницы, вейники, камыш и др. Заболачивание подзолистых почв на водоразделах в таёжно-лесной зоне обычно начинается с поселения зелёных мхов и быстро вступает в фазу сфагнового болота.

^ РЕАКЦИЯ ПОЧВЫ – свойство почвы, характеризующее степень ее кислотности или основности, которое оценивают по содержанию ионов Н+ или ОН- в почвенном растворе, водных или солевых вытяжках из почв.

РЕДУЦЕНТЫ — организмы, которые в ходе жизнедеятельности превращают органические остатки в неорганические вещества, обеспечивая возвращение содержащихся в них элементов в круговорот веществ. Р. — это главным образом бактерии и грибы, хотя в принципе все животные (относимые обычно к консументам) также являются редуцентами. Благодаря редуцентам в атмосферу возвращается большая часть диоксида углерода, потребленного в процессе фотосинтеза, а при анаэробном разложении органического вещества в условиях повышенной влажности образуется метан. Кроме того, благодаря деятельности Р. из сложных органических веществ высвобождаются в виде простых (доступных для потребления растениями) соединений азот и фосфор. Редуценты — важнейший компонент экосистемы, подавление их активности вызывает серьезные нарушения круговорота веществ. В агроэкосистемах подавление редуцентов чрезмерно высокими дозами пестицидов ведет к замедлению процессов разложения остатков растений и снижению плодородия почв. Редуценты разлагают органические вещества в очистных сооружениях на стадии биологической очистки. Редуценты могут служить пищей амебам и другим простейшим и вовлекаться в детритные пищевые цепи.

^ РЕЖИМ ПОЧВ ВОДНЫЙ – совокупность всех процессов и явлений поступления влаги в почвы, ее передвижения, расхода и изменения физического состояния.

К числу процессов и явлений, которые определяют как элементы водного режима, относятся: поступление в почву дождевых и талых вод, конденсация парообразной влаги, капиллярный подъем, замерзание, размерзание, поверхностный и внутрипочвенный сток, физическое испарение, поглощение влаги корнями растения (десукция).

^ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ – система приемов по восстановлению и оптимизации нарушенных ландшафтов.

Рекультивацию земель, нарушенных горными разработками, проводят в три этапа.

- Подготовительный — обследование нарушенных территорий, составление технико-экономического обоснования, проекта рекультивации.

- Горно-техническая рекультивация — этот этап может включать химическую мелиорацию; выемку и складирование гумусированного слоя почв и нетоксичных пород для последующего использования; формирование и планирование поверхности отвалов; формирование потенциально плодородного корнеобитаемого слоя.

- Биологическая мелиорация — направлена на восстановление плодородия подготовленных в процессе горно-технической рекультивации земель, превращение их в полноценные лесные или сельскохозяйственные угодья (посевы многолетних бобовых культур, люпина, донника, люцерны с последующей запашкой, посадка древесных пород).

РЕЛЬЕФ — совокупность форм земной поверхности. Рельеф играет большую роль в формировании экосистем: при повышении абсолютной высоты над уровнем моря происходит изменение климата и, соответственно, состава экосистем по законам вертикальной поясности. Так, в степной зоне в горах степные экосистемы сменяются лесными (вначале широколиственными лесами, а затем и таежными с напочвенным покровом из мхов и вересковых кустарничков — брусники, черники), а затем горными тундрами.

^ Рельеф техногенный – природный ландшафт, изменённый в процессе хозяйственной деятельности человека

Рендзины — то же, что дерново-карбонатные почвы.

^ РИМСКИЙ КЛУБ — одна из наиболее авторитетных неправительственных организаций, созданная в 1968 г. по инициативе специалиста в области управления промышленностью Аурелио Печчеи (1908—1984). Задачей Римского клуба было проведение исследования развития человечества в эпоху научно-технической революции.

Роды почв – выделяются в пределах подтипа, качественные генетические особенности их определяются влиянием комплекса местных условий: составом почвообразующих пород, химизмом грунтовых вод и т. д., включая и свойства почвообразующего субстрата, приобретенные в процессе предшествующих фаз выветривания и почвообразования (реликтовые горизонты и признаки древних почвообразований).

САВАННА — обширные территории, расположенные в тропическом поясе при количестве осадков от 500 до 1500 мм в год, занятые травяными рассыльными сообществами с разреженным пологом деревьев и кустарников. Большую роль в формировании и современном существовании саванны играют копытные животные — антилопы, носороги, жирафы, зебры, слоны и контролирующие их численность хищники — львы, леопарды, гепарды и др., а также пожары. В настоящее время С. во многих районах Африки, Австралии и Южной Америки испытывают сильное влияние выпаса скота, что приводит к опустыниванию — изреживанию травяного покрова и замене деревьев колючими кустарниками. Кроме того, граница саванны и пустынь смещается в сухие и влажные климатические периоды. Для охраны саванн создан знаменитый национальный парк «Серенгети» (Кения).

^ САМООЧИЩЕНИЕ ПОЧВ – совокупность процессов, происходящих в почве и приводящих к ослаблению или полному освобождению от токсического действия загрязняющих веществ различной природы.

Всю совокупность процессов самоочищения (детоксикации) почв можно разделить условно на физические, биологические и химические.

^ САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВ – система организационных и санитарно-технических мероприятий, направленная на предотвращение загрязнения почв нечистотами, промышленными и бытовыми сточными водами, а также не допускающая внесение в почвы экскрементов животных, аэрозолей микробиологических производств.

Сапропель — отложения на дне континентальных водоёмов, которые состоят из неразложившегося детрита, смешанного с минеральными осадками. Сапропель является хорошим органическим удобрением, однако при его использовании следует соблюдать осторожность, так как сапропель может быть загрязнён тяжёлыми металлами.

^ Связность почвы — способность сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить частицы почвы. Вызывается связность силами сцепления между частицами почвы. Степень сцепления обусловлена механическим и минералогическим составом, структурным состоянием почвы, влажностью и характером ее сельскохозяйственного использования. Наибольшей связностью характеризуются глинистые почвы, наименьшей — песчаные. Малоструктурные почвы в сухом состоянии имеют максимальную связность. Выражается она в кг/см2.

^ Селевые потоки — потоки, образующиеся после ливневых дождей или бурного снеготаяния, которые несут огромное количество взмученного в воде мелкозема и крупного обломочного материала в виде гальки и камней. Эти потоки двигаются с большой скоростью и способны перемещать отдельные камни весом до 10 т. Селевые потоки разрушают населенные пункты, гидротехнические сооружения, железные и шоссейные дороги, заносят ценные сельскохозяйственные угодья, а иногда губят людей и целые стада животных.

^ СЕЛЕКТИВНОСТЬ КАТИОННОГО ОБМЕНА – избирательное (преимущественное) поглощение почвой катионов одного рода по сравнению с катионами другого рода в процессе катионного обмена.

Это значит, что при равных активностях в равновесном растворе один из двух катионов поглощается почвой в больших количествах и удерживается более прочно.

^ СЕРО-БУРЫЕ ПУСТЫННЫЕ ПОЧВЫ — В профиле серо-бурой почвы сверху выделяется пористая корочка палево-серого цвета мощностью 3—5 см. Под ней слоеватый горизонт мощностью 5—7 см. Далее идет более темный, обычно коричневатый, уплотненный, иногда слабо ожелезненный и оглиненный горизонт призмовидно-комковатой структуры с пятнами карбонатов (белоглазки), нижней части профиля, на глубине 40—50 см, отмечаются выделения гипса и легкорастворимых солей. Серо-бурые почвы в отличие от бурых пустынно-степных и сероземов характеризуются повышенным содержали карбонатов в самом верхнем горизонте.

Сероземы — имеют следующие общие черты строения. Верхняя часть профиля обычно слабо прокрашена гумусом, и ее окраска не отличается резко от окраски породы.

^ СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ — серые лесные почвы распространены преимущественно в северной части лесостепной зоны. По почвенно-географическому районированию России эту территорию выделяют в самостоятельную лиственнолесную зону, расположенную узкой полосой к югу от таежно-лесной зоны. Эти почвы занимают более 60 млн. га, или около 2,8% площади всех почв страны.

^ Серые лесные почвы — тип почвы, сформировавшийся под лиственными (чаще) и хвойно-листвениыми лесами в основном на лёссовидных покровных суглинках, карбонатных моренах в условиях континентального климата при периодически промывном водном режиме.

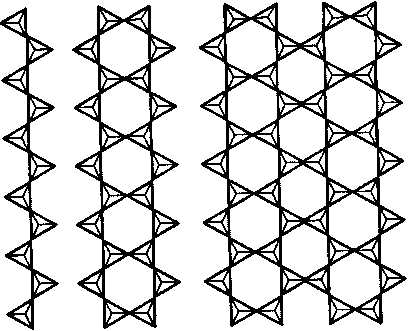

Силикаты – наиболее многочисленный класс минералов на основе оксида кремния. Составляют 85% массы земной коры. В основе кристаллохимической структуры этих минералов лежит кремнекислородные тетраэдры, представляющие изолированные группы или цепочки (простые и сдвоенные), соединенные между собой преимущественно двухвалентными катионами.

Рис. Типы кристаллических решеток силикатов.

Расположение кремнекислородных тетраэдров:

а — кремнекислородный тетраэдр; б — цепочное; в — лентоное(сдвоенная цепочка); г — слоистое (трехчленная цепочка)

Сложение — это внешнее выражение плотности и пористости почвы. Сложение почв зависит от ее механического и химического состава и от ее влажности. Это свойство имеет большое практическое значение в сельском хозяйстве и характеризует ее с точки зрения трудности обработки. В пределах почвенного профиля сложение почвы (т.е. ее плотность и порозность) может сильно изменяться. Верхнему гумусово-аккумулятивному горизонту чаще всего бывает присуще рыхлое сложение и большая меж- и внутриструктурная порозность. Сложение иллювиального горизонта, как правило, более плотное, трещиноватое. См. также плотность почв

СОЛОДИ — солоди и осолоделые ночвы составляют 0,5% общей площади почв России, в том числе на долю собственно солодей приходится 0,1%, или 0,8 млн. га. Солоди распространены в лесостепной и степной зонах, а также среди почв сухих и полупустынных степей. Наиболее широко солоди распространены в лесостепи Западно-Сибирской низменности. Эти почвы повсеместно приурочены к понижениям.

Солоди — тип почвы, сформировавшийся под древесной, кустарниковой или луговой растительностью в степи и лесостепи в условиях промывного или периодически промывного типа водного режима.

Солонцами — называют почвы, содержащие в поглощенном состоянии большое количество обменного натрия, а иногда и магния в иллювиальном горизонте. Они имеют резкую дифференциацию профиля и характеризуются неблагоприятными агрономическими свойствами. Солонцы, как и солончаки, относятся к категории засоленных почв, однако в отличие от солончаков содержат водорастворимые соли не в самом верхнем горизонте, а на некоторой глубине.

солонцовым процессом — внедрение в поглощающий комплекс иона натрия и связанные с ним резкое повышение дисперсности органической и минеральной части, снижение устойчивости коллоидов по отношению к воде и возникновение щелочной реакции почвы.

СОЛОНЧАКИ — почвы, содержащие большое количество водорастворимых солей с самой поверхности и в профиле. В зависимости от химизма засоления соли в верхнем горизонте солончаков составляют от 0,6—0,7 до 2—3% и более.

солончаковый процесс – накопление солей в почвах. Солончаки образуются при близком залегании грунтовых минерализованных вод в условиях выпотного типа водного режима; при испарении воды верхние горизонты почв обогащаются водорастворимыми солями. Эти почвы образуются также и засоленных почвообразующих породах.

^ Состав обменных катионов — совокупность положительно заряженных ионов металлов в почве, складывается под влиянием многих факторов. Благодаря разнообразию природных условий и особенностей почвообразовательного процесса состав обменных катионов различных почвенных типов неодинаков. Так, обменными катионами в черноземах являются преимущественно кальций и магний. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы содержат, кроме кальция и магния, обменные водород и алюминий. Для солонцов и солонцеватых почв характерно наличие среди обменных катионов поглощенного натрия.

^ СОРБЦИЯ АНИОНОВ ПОЧВАМИ – процесс удаления из почвенного раствора химических элементов в форме отрицательно заряженных частиц (фосфора, фтора, мышьяка, молибдена, селена, сурьмы).

Они поступают в почвы в естественных условиях при выветривании и почвообразовании, на антропогенно нарушенных территориях — при внесении в составе удобрений и химических средств защиты растений и как загрязняющие вещества техногенного происхождения. Формы и соотношение частиц, в составе которых анионогенные элементы находятся в растворе, обусловлены реакцией среды, окислительно-восстановительным потенциалом, солевым составом раствора. Анионы поглощаются преимущественно — тонкодисперсными алюмосиликатами, свободными оксидами и гидроксидами железа и алюминия.

^ СОРБЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПОЧВОЙ – поглощение химических веществ из растворов и газов твердыми фазами почвы.

Сорбенты природные – молекулы или горные породы, обладающие высокой сорбцией.

^ Сорбция воды — способность поглощать влагу. Тем сильнее проявляется в почве, чем больше ее дисперсность. Сорбция зависит от механического, минералогического и химического состава почвы, а также от ее гумусированности

Рис. Сорбция воды почвой (по Н.А. Качинскому)

^ 1 — почвенная частица; 2 — слой прочносвязанной, строго отрицательной воды; 3—слой рыхлосвязанной, слабо отрицательной воды; 4— вода капиллярной конденсации

^ Среда депонирующая — накапливающая загрязнители среда (снеговой покров, почвы, растительный покров и т.п. ). Депонируемые средой загрязнители могут консервироваться (пыль в снеговом покрове) или видоизменяться протекающими в ней геохимическими процессами (техногенная пыль в почвах или илах).

^ СТАНДАРТИЗАЦИЯ – установление строго определенных нормативов (качества), порядка работ, или правил, обязательных для предприятий, организаций.

К объектам стандартизации в области охраны почв и рационального природопользования относятся: термины и определения, классификация, номенклатура показателей качества природных сред, правила, требования, нормы и нормативы, методики, методы и средства контроля. Один из важных этапов стандартизации методов исследования — создание стандартных образцов разного назначения.

Стандартные образцы почв предназначены для контроля правильности измерений содержания различных химических элементов и веществ в почвах физико-химическими и химическими методами, а также для градуирования анализаторов состава.

В стандартных образцах аттестовано содержание следующих компонентов: SiO2, TiO2, Al2O3, Fе2Оз, МgО, МnО, СаО, К2О, Na2О, Р2О5, S, В, Ва, Ве, Со, Сг, Сu, Сs, F, Gа, Lа, Li, Мо, Nb, Ni, Pb, Rb, Sе, Sn, Sr, Y, Yb, V, Zn, Zr (в % на материал, высушенный при 105°С), и дана характеристика вещественного минерального состава образца: определено процентное содержание кварца, полевых шпатов, слюд и гидрослюд, других первичных минералов, хлорита, монтмориллонита, каолинита, смешанно-слойных минералов, оксидов и гидроксидов железа.

^ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – совокупность единых требований к состоянию природных и промышленных объектов. В них предусмотрены меры, позволяющие обеспечить оптимальное состояние окружающей среды, её качество. Состоят из технических, экономических, организационных норм, определяющих качественные параметры окружающей среды.

^ Строение почвы — это ее внешний облик, обусловленный определенной сменой в вертикальном направлении ее слоев, или горизонтов. Горизонты отличаются один от другого цветом, структурой, сложением и другими морфологическими признаками. Они имеют различный химический, а нередко и механический состав, в них по-разному протекают биологические процессы. То или иное строение почва приобретает под влиянием природных процессов почвообразования и производственного использования.

^ Структура почвенного покрова — это закономерная совокупность элементарных почвенных ареалов. Характерные параметры структуры — ее сложность (частота пространственной смены ареалов) и контрастность (степень генетического и агрономического различия между ареалами). В зависимости от особенностей рельефа, свойств пород и некоторых других условий элементарные почвенные ареалы могут составлять различные микро-, мезо- и макрокомбинации, создают конкретную структуру почвенного покрова. В первой генетической группе различаются сочетания (собственно) с контрастным почвенным покровом и вариации с неконтрастным почвенным покровом

^ СТРУКТУРА ПОЧВ — отдельности (комки, агрегаты) различной величины и формы, на которые распадается почва. Структура оказывает большое влияние на агрономические свойства и плодородие почв. Для суглинистых и глинистых почв справедливо утверждение, что окультуренная почва — это структурная почва (Н. А. Качинский).

^ Структурность почв – это способность почвы естественно распадаться на отдельности (агрегаты), состоящие из склеенных перегноем и иловатыми частицами механических элементов почвы. Форма структурных отдельностей, их размер и прочность четко отражают характер процессов, протекающих в почве.

Структура почвы оказывает влияние на аэрацию почвы и ее водопроницаемость, определяет устойчивость почвы против эрозии. На образование почвенной структуры оказывают влияние: корневая система травянистой растительности, деятельность почвенной фауны, а также различные физические процессы: увлажнение и высыхание, замерзание и оттаивание, нагревание и охлаждение. Главными клеющими веществами почв при их оструктуривании являются: гумус, глинистое вещество, гидроксиды железа и алюминия. Поэтому песчаные почвы, лишенные глинистых частиц и содержащие мало гумусовых веществ, бесструктурны. Важную роль структурообразования в гумусовом горизонте играют травянистые растения, создающие своей корневой системой комковатую структуру.

По форме структурные отдельности подразделяются на три основных типа: кубовидный тип (отдельности имеют одинаковые размеры по всем трем измерениям и обычно представлены неправильными многогранниками), призмовидный тип (преобладает одно из трех измерений, в силу чего отдельность более или менее вытянута вверх); плитовидный тип (отдельность уплощена по высоте и развита по двум другим измерениям). В нашей стране используют классификацию структурных отдельностей по форме, размеру и характеру поверхности, разработанную в 1927г. С.А.Захаровым.

Название структуры почвы дается по преобладающим отдельностям. Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту характерны определенные типы почвенных структур. Например, для гумусовых горизонтов характерна зернистая, комковато-зернистая, порошисто-комковатая структура; для элювиальных горизонтов – плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; для иллювиальных – столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т.д.

Сделать сканир. Рис.

В полевых условиях для определения структуры почв из исследуемого горизонта ножом вырезают небольшой образец грунта и подбрасывают его несколько раз на ладони до тех пор, пока он не распадется на структурные отдельности. Их рассматривают и определяют степень их однородности, размер, форму, характер поверхности.

Изменение условий почвообразования отражается на структуре гумусового горизонта. Прочность структурного пахотного горизонта имеет важно для земледелия.

Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водопрочность структуры почвы, т.е. образование прочных, не размываемых в воде отдельностей. Почвы, обладающие водопрочной структурой, имеют благоприятный для развития растений водно-воздушный режим, механические свойства и т.д. Почвы, не имеющие такой структуры, быстро заплывают, становятся непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные глыбы.

Суглинок – четвертичная континентальная осадочная порода, состоящая из глины с существенной примесью песчаного, а не редко и алевритового материала.