Курс лекций основы общей экологии автор: Мирошкина Л. А. Москва 2007

| Вид материала | Курс лекций |

СодержаниеПопуляции и сообщества Динамика популяций. Рост популяций. Рис.3 Типы роста популяций Сообщества, биоценоз |

- Курс лекций специальность 080105 «Финансы и кредит» Москва 2007, 659.57kb.

- Курс лекций для учителя Москва 2007 г. Удк, 313.39kb.

- Л. Г. Наумова Б. М. Миркин Основы общей экологии Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова Основы, 2543.68kb.

- Учебно-методический комплекс по дисциплине ен. Ф. 06. Основы экологии Для специальности, 3772.08kb.

- Курс лекций и практические занятия проводят ведущие специалисты из Н. Новгорода, Киева,, 15.88kb.

- М. А. Мунтян геополитика и геополитическое мышление (история и современность) I классическая, 2451.45kb.

- Программа курса Iкурс Часть Вводные вопросы Предмет психологии; природа психического,, 17.27kb.

- М. К. Мамардашвили Современная европейская философия (XX век) Курс лекций, 421.49kb.

- Курс лекций москва 2008, 1185.38kb.

- Курс лекций по дисциплине история экономических учений москва 2008, 5434.7kb.

ПОПУЛЯЦИИ И СООБЩЕСТВА

В природе живые организмы существуют не в виде отдельных экземпляров, они живут группами, занимая отдельную территорию. Каждый вид занимает какое-то пространство, которое называется ареалом распространения вида. Разные части ареала отличаются друг от друга по условиям существования. Например, лисица обыкновенная обитает на огромных пространствах Евразии и Северной Америки. Условия обитания лисицы в зоне тундры и пустынях или полупустынях будут различными. Кроме того, группировки особей, обитающих в тундре и полутундрах, оказываются полностью изолированными и никогда не скрещиваются между собой.

Такие группы особей одного вида с общим генофондом, общей морфологией и единым жизненным циклом называют популяцией. Историческое понятие популяции возникло в самом начале XX века в связи с развитием генетико-эволюционного направления в биологии. В современном представлении популяция рассматривается как элементарная единица эволюционного процесса, при этом главный критерий популяции — способность к свободному обмену генетической информацией (панмиксия):

«Под популяцией понимается совокупность особей определенного вида, в течение достаточно длительного времени (большого числа поколений) населяющих определенное пространство, внутри которого осуществляется та или иная степень панмиксии».

Популяция — не абстрактная эволюционная единица, а совокупность особей, входящая в состав определенной экосистемы. Так, все особи карася в одном озере, все березы или все ели в одном лесу образуют популяцию.

Основными характеристиками популяции являются, во-первых, генетическое единство популяции, а во-вторых, — фенотипическая общность особей. Кроме того, для каждой популяции характерны своя пространственная, половая и возрастная структуры, динамика численности и другие демографические показатели.

Пространственная структура популяций. Рациональное использование ресурсов среды популяций достигается упорядоченным размещением особей на занимаемом участке. Большинство популяций имеет постоянную территорию и временные поселения. Постоянную территорию называют «ядром» популяции, а временные поселения, «периферию» занимают микропопуляции, которые образуются при возрастании численности популяции в годы, наиболее благоприятные для размножения. Например, хлопковая моль на полях хлопчатника — это ядро популяции, а на соседних посевах кенафа, канатника, диких мальвовых растениях - временные поселения моли. Подобным образом могут размещаться на территории многие виды грызунов: лучшие местообитания занимает ядро популяции, «периферию» — временные поселения. Кроме того, различают типы пространственного размещения особей в популяции: а) равномерное, б) диффузное (беспорядочное), в) мозаичное.

В понятие пространственной структуры входит и так называемая социальная организация. Для нее свойственен определенный стереотип поведения, она регламентирует использование пространства и пищи.

Различают два типа социальной организации популяций: одиночную (семейную) и групповую. При одиночной (семейной) организации территория принадлежит одной семье (самец, самка и их потомство). Члены семейства могут метить и строго охранять границы этой территории. Такой образ жизни характерен для сидячих водных форм (некоторые иглокожие, а также раки-отшельники, крабы -норники, осьминоги), некоторых бабочек, хищных рыб, одиноких роющих ос, многих грызунов и млекопитающих. У многих животных индивидуальные участки сохраняются в течение всех сезонов и на протяжении всей жизни (сидячие формы, дятлы, ночные пернатые хищники).

Для других животных и растений характерно групповое использование пространства. Такие животные образуют стада, стаи или колонии. Часто таким образом обеспечиваются более благоприятные условия микроклимата: повышенная температура сохраняется в муравейниках и поселениях пчел, пингвины образуют «черепаху» во время буранов и т. д. Все особи в группе сообща выступают в борьбе с врагом и вырабатывают специальную систему сигналов (свист сусликов, постукивание лап зайцеобразных, тревожные крики птиц), которой оповещают об опасности всех членов поселения (колоний).

Колониями являются и гнездовья птиц с тесно расположенными гнездами (например, пеликаны, бакланы, чайки, пингвины). В таких поселениях обеспечивается не только защита от врагов и микроклимат, но часто и выкармливание потомства (как у морских котиков). У некоторых колониальных организмов в процессе эволюции сформировалась специализация отдельных особей, которую можно наблюдать у пчел («рабочие», «самки», «трутни»), муравьев («рабочие», «сторожа», «няньки») и т.д. Стаями живут многие насекомые (саранча), рыбы (сельдеобразные, тресковые образуют косяки), млекопитающие (копытные, ластоногие). На период размножения стада или стаи могут распадаться на более мелкие группы — «кланы» и «прайды».

Половая и возрастная структура популяций. Популяции большинства видов состоят из особей мужского и женского пола, если это не однодомные растения или не партеногенетические животные. Особям мужского и женского пола свойственны отличия в протекании биохимических и физиологических процессов, и поэтому они по-разному осваивают среду и ее ресурсы, на них в разной степени влияют одни и те же факторы среды. Различна роль самцов и самок в обеспечении выживаемости молодняка. На примере млекопитающих можно утверждать, что половая структура популяции изменяется в результате следующих процессов:

- неравномерного отмирания самцов и самок, разной продолжительности их жизни;

- неравномерного распределения полов уже при рождении (но к полово-зрелому возрасту соотношение обычно выравнивается как 1:1).

Возрастная структура популяции зависит от интенсивности размножения, которая различна у разных видов. При благоприятных условиях в популяциях присутствуют все возрастные группы. В быстро растущих популяциях доминируют молодые особи. Чем дольше продолжительность жизни организмов, тем сложнее возрастной состав популяции.

Представитель костистых рыб — трехиглая колюшка откладывает лишь несколько десятков икринок, а принадлежащая к этому же надотряду луна-рыба - до 300 миллионов икринок. Виды лососевых рыб размножаются также неодинаково: горбуша — один раз в жизни, а форель — много раз. Легко представить, насколько разной будет структура перечисленных популяций, то есть число молодых, зрелых и старых особей у этих видов.

Таким образом, у каждого вида организмов, образующих популяцию, свой темп полового размножения, число семян или детенышей в потомстве, свои скорость отмирания популяции и продолжительность жизни. Эти характеристики называются демографическими показателями популяции. К ним относятся также общая численность, плотность расселения и скорость роста популяций. В промыслово-хозяйственной деятельности особенно важен учет этих характеристик для планирования вырубки лесов, добычи охотничье-промысловых животных (морских котиков, тюленей, пушных зверей), отлова рыбы. Для медиков очень важно изучение популяций животных, являющихся возбудителями или переносчиками опасных заболеваний, для того чтобы предотвратить наступление эпидемий, эпизоотии.

Каждая популяция имеет особые характеристики, присущие только ей и неприменимые к отдельным организмам. Наилучшим образом популяцию как группу организмов характеризует обилие — определенное число особей на данной площади. Мерой обилия особей какой-либо популяции может быть общая численность популяции или ее общая биомасса, что более применимо к растительным организмам. Однако измерить общую численность некоторых популяций на практике бывает довольно трудно, поэтому пользуются таким понятием, как плотность популяции.

Плотность популяции — это число особей (или биомасса), приходящееся на единицу площади или объема жизненного пространства (в воде или почве). Зная плотность популяции в тот или иной момент времени, можно судить о росте, размножении, старении популяции.

Рождаемость - это способность популяции к увеличению численности за счет размножения особей. Показатель рождаемости — число новых особей (яиц, семян), родившихся в популяции за определенный промежуток времени.

Различают максимальную (или абсолютную, физиологическую) и экологическую рождаемость.

Правило максимальной рождаемости, или воспроизводства: в популяции имеется тенденция к образованию теоретически максимально возможного количества новых особей. Оно достигается в идеальных условиях, когда отсутствуют лимитирующие экологические факторы и размножение ограничивается лишь физиологическими особенностями вида. Обычно же существует экологическая, или реализуемая, рождаемость, возникающая в особых или специфических условиях среды.

Максимальная рождаемость — тот предел, который характерен для скоростей увеличения числа особей в популяции.

Для тех видов, которые мало или вообще не заботятся о потомстве, а функция родителей сводится только к произведению на свет новых особей, характерна высокая максимальная и низкая экологическая рождаемость. Так, например, взрослая самка трески выметывает миллион икринок (максимальная рождаемость), из которых до взрослого состояния в среднем доживают лишь две особи (экологическая рождаемость).

Смертность - это показатель состояния популяции, противоположный рождаемости. Для того чтобы популяция не исчезла совсем и не возрастала неограниченно, необходимо определенное равновесие процессов рождаемости и смертности. Организмы умирают, даже когда условия жизни вполне благоприятны, а влияние внешних факторов не изменяется в худшую сторону. В этих случаях смертность минимальная. При появлении новых неблагоприятных факторов среды смертность возрастает.

Таким образом, возрастание смертности — это сигнальный показатель неблагоприятного изменения внешних воздействий (ухудшения условий среды).

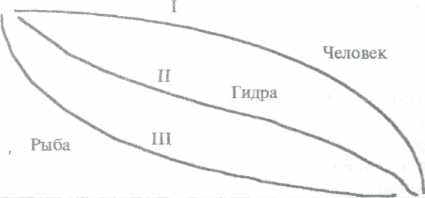

Как правило, смертность высока на ранних стадиях развития, затем снижается и вновь возрастает к старости. Каждый организм характеризуется своей индивидуальной продолжительностью жизни, уровнем рождаемости и смертности, что отражают кривые выживания (рис. 2). Их разделяют на три общих типа.

Выпуклая кривая (человек и многие животные) получается, когда смертность увеличивается резко лишь к концу жизни, а до того времени остается низкой. Сильно вогнутая кривая характерна для рыб, устриц, двустворчатых моллюсков, а из растительного мира — для дуба. Она получается в том случае, когда смертность очень велика на ранних стадиях жизни.

Рис. 2 Типы кривых выживания

Смертность велика и у свободно плавающих мальков, прорастающих желудей. Когда же особи подросли и приспособились к подходящим условиям, смертность резко снижается. Средняя кривая отражает изменение смертности у промежуточного типа животных - она мало меняется с возрастом. Такие S-образные кривые характерны для многих видов птиц, мышей, кроликов и др. Форма кривой выживания тесно связана со степенью заботы о потомстве. Так, кривая выживания пчел и дроздов, заботящихся о потомстве, значительно меньше вогнута, чем кривая выживания у кузнечиков или рыб-сардин, которые не заботятся о своем потомстве.

^ Динамика популяций. В процессе жизни внутри каждой популяции происходят изменения, связанные с рождением новых, старением взрослых, отмиранием старых особей, то есть в ходе эволюции популяции живых организмов обретают новые свойства.

Некоторые приобретают способность существовать в суровых, но стабильных условиях: в пустынях (популяции растений саксаула, тамариска), в полупустынях, в зоне тундры (некоторые виды мхов, карликовые деревья). Такие популяции не приспособлены к резко меняющимся условиям и факторам среды, особенно антропогенного характера, они очень чувствительны к возрастающим воздействиям человека, легко уязвимы и трудно поддаются восстановлению. Случайные разливы нефти или накопление других токсических веществ в прибрежной тундровой зоне северных морей могут нанести таким популяциям непоправимый вред и привести к их уничтожению.

Другие организмы, в основном жители умеренных зон, особенно популяции животных (большинство насекомых) и однолетних растений (некоторые травы), способны выдерживать значительные нарушения условий жизни. Их численность может колебаться в очень широких пределах. Максимальная численность в благоприятные годы и минимальная — в неблагоприятные может различаться в десятки, сотни и даже тысячи раз.

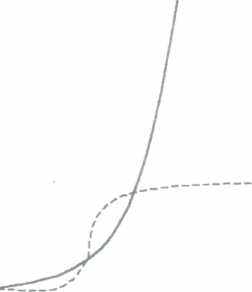

^ Рост популяций. Характер увеличения численности популяции может быть различным. Выделяют несколько типов роста популяций. Два из них показаны на рис. 1.1-6, отображающем возрастание популяции во временном интервале. Кривые имеют J и S-образный вид.

Параболической (J-образной) кривой А (первый тип) описывается темп роста популяции, когда ее плотность увеличивается с возрастающей скоростью до тех пор, пока не начнет действовать фактор, ограничивающий рост (например, будут полностью использованы ресурсы питания или воздуха в замкнутом водоеме и т. п.).

^ Рис.3 Типы роста популяций

Кривая В (S-образная) описывает события, когда рост популяции вначале увеличивается медленно, затем стремительно растет, но под влиянием сопротивления среды постепенно замедляется, и наступает равновесие или стационарное состояние, когда число особей не увеличивается.

Колебания численности популяций. Популяция завершила свой рост, и теперь ее численность слабо отклоняется от некоторой более или менее постоянной величины. Эти небольшие колебания численности связаны с сезонными или годовыми изменениями температуры, влажности, количества пищи.

Примеры сезонных колебаний численности популяций: летние полчища комаров (осенью их нет), цветы-первоцветы зацветают раньше всех весной и в начале лета, к осени они отмирают. Примером циклических колебаний численности могут служить циклы трех- и четырехлетней периодичности северных мышевидных грызунов (мышей, полевок, леммингов) и их хищников (полярной совы, песцов).

Известны случаи взрывного возрастания численности леммингов в Европе, когда плотность их достигала такой величины, что они вынуждены были мигрировать; их полчища двигались в сторону моря, достигнув которого многие из них гибли. Это пример J-образного возрастания численности популяции, а море в данном случае — ограничивающий фактор. Еще одним примером колебания численности у саранчовых могут служить сведения о нашествиях саранчи на посевы. Как правило, каждый такой случай сопровождается миграцией, т.е. переселением в другие места обитания.

В ряде случаев причины, вызывающие колебания численности популяций, заключаются в них самих. Так, в условиях перенаселения у некоторых млекопитающих происходят резкие изменения физиологического состояния, которые затрагивают нейро-эндокринную систему. Это отражается на поведении животных, изменяется их устойчивость к стрессам, заболеваниям разного рода, возрастает смертность. Например, зайцы-беляки часто погибают от «шоковой болезни» в периоды пиков численности.

Такие механизмы, как внутренние регуляторы численности, настроены на некоторые пороговые значения. Сезонные колебания численности иногда обеспечиваются действием этих же механизмов.

Известен принцип скопления (агрегации) особей В. Огли: скопление (агрегация) особей усиливает конкуренцию между индивидами, но способствует выживанию группы в целом; следовательно, как перенаселенность, так и недонаселенность, препятствующая агрегации, могут служить лимитирующими факторами.

В книге Одума приводится опыт, когда рыбы в группе могли выдержать большую дозу яда, чем изолированные особи.

Поддержание определенной численности и плотности получило название гомеостаза популяций. Механизмы популяционного гомеостаза зависят от экологической специфики вида, его подвижности, степени воздействия хищников, паразитов и др.

Процессы изменения популяций во времени, называемые популяционной динамикой, — результат действия множества факторов окружающей среды, а также внутренних механизмов популяционной регуляции.

^ Сообщества, биоценоз. Взаимодействия на популяционном уровне влияют на следующий, более высокий уровень организации живого — сообщество, под которым понимается совокупность популяций разных видов, сосуществующих в пространстве и времени.

Сообщество — не просто сумма образующих его видов, но и совокупность взаимодействий между ними, т.е. оно имеет эмерджентные свойства. В случае биологических сообществ примерами эмерджентных свойств будут: видовое разнообразие, пределы сходства конкурирующих видов, структура пищевой сети, биомасса и продуктивность сообщества.

Один из способов охарактеризовать сообщество — просто пересчитать входящие в него виды или составить их список, что непосредственно позволяет описывать и сравнивать сообщества с точки зрения видового богатства. Но при этом полностью игнорируется такой важный параметр, как количественные отношения между входящими в него видами.

Наиболее простой параметр сообщества, учитывающий как число видов, так и соотношение их объема, — индекс разнообразия Симпсона. Его рассчитывают, определяя для каждого вида долю его особей или биомассы в общей численности или биомассе выборки.

Для описания сообществ разработаны формальные статистические методы, такие, как ординация и классификация. Они позволяют группировать данные независимо от мнения исследователя о сочетаемости видов или о переменных среды. Результаты исследования этих методов указывают на существование в определенном месте (главным образом благодаря его абиотическим особенностям) достаточно предсказуемой ассоциации видов.

Масштабы биоценотических группировок различны — от сообществ подушек лишайников на стволах деревьев до населения целых ландшафтов. Выделяют крупномасштабные пространственные структуры — биомы: тундра, северные хвойные леса (тайга), биом лесов умеренной зоны, тропический лес, степь умеренной зоны, саванна, чапарраль, пустыни - среди наземных, а также пресноводный и морской. Для всех форм сообществ, больших и малых, характерны общие законы функционирования и развития. Н.Ф. Реймерс называет их биоценотическими постулатами В. Тишлера. В сокращенном и общем виде их можно представить в следующем виде:

Сообщества всегда состоят из готовых частей (представителей отдельных видов или комплексов взаимозависимых видов)

Например:

птицы

ЛУГ: растения насекомые --------- насекомоядные животные

Части сообщества могут быть заменяемы. Один вид (или комплекс

видов) может вытеснить другой со сходными требованиями к условиям обитания и занять его место (например, в ходе сукцессии).

Интересы многих видов в биоценозе прямо противоположны. Тем не менее виды-антагонисты существуют в рамках единого сообщества.

Сообщества основаны на количественной регуляции численности одних видов другими. Например, численность травоядных зависит, с одной стороны, от количества растительной пищи, а с другой — от количества хищников.

Предельные размеры системы ограничиваются не внутренней наследственной программой, а внешними причинами.

Длительное совместное существование лежит в основе формирования многовидовых сообществ — биоценозов, в которых подбор видов не случаен, а определяется возможностью непрерывного поддерживания круговорота веществ.

Наиболее важные типы взаимоотношений видов в биоценозах — это пищевые (питание одних видов другими, конкуренция за пищу и т. п.), пространственные (конкуренция за место поселения, убежища и т. п.), средообразующие (формирование структуры биотопа, микроклимата). Все эти отношения — не на уровне видов и не на уровне отдельных особей, а на уровне популяций видов, составляющих биоценоз. Стабильный характер таких отношений — результат абсолютных адаптации, выработанных в процессе длительного сосуществования.

Трофическая структура биоценозов. Каждый биоценоз с необходимостью включает три принципиальные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты.

Группа видов-продуцентов образует уровень первичной продукции. Это автотрофные организмы, способные запасать вещество и энергию, которую затем потребляют другие виды, составляющие биоценоз.

В экологических системах консументы (от греческого «консуме» — «потребляю») — это гетеротрофы. Они используют углерод органических веществ, которые синтезированы продуцентами, и вместе с этими веществами получают энергию. Консументы I порядка — фитофаги, консументы II порядка - зоофаги, выделение консументов III порядка условно, чаще всего под ними подразумеваются паразиты животных.

Редуценты в экологических системах — это те организмы, которые разлагают органическое вещество до более простых соединений. По способу питания это тоже гетеротрофные организмы, т.е. употребляющие вещество и энергию, запасенные другими.

Животные или растения, составляющие три обязательных звена биоценоза, связаны между собой в пищевую (трофическую) цепь:

Суммарная биомасса, продукция и энергия, а часто и численность особей прогрессивно уменьшаются по мере восхождения по трофическим уровням. Это правило экологических пирамид.

Наряду с цепями передачи энергии через живое органическое вещество (продуцент — консумент) существуют детритные пищевые цепи, или цепи разложения (детрит - запас мертвого органического вещества). В этом сложном «производстве» участвуют организмы разных видов.

Каждый вид в биоценозе занимает определенное пространственное и Функциональное положение — занимает экологическую нишу.

Разделение между популяциями пространства и ресурсов называется дифференциацией (расхождением) экологических ниш. Например, у представителей разных видов обитателей луга рационы питания различны: птицы поедают плоды и семена растений, насекомых, червей; грызуны — траву, зерно; "Млекопитающие — животных или растения. Имеется, как правило, широкий спектр ресурсов и местообитаний, который может служить основой для Расхождения ниш. Биологический смысл дифференциации ниш — снижение конкуренции и возможность сосуществования различных видов.

Помимо того, что все живые организмы биоценоза стремятся занять свою экологическую нишу, представители отдельных популяций вступают в кратковременное либо длительное, постоянное взаимодействие.

Среди всего многообразия взаимоотношений между организмами выделяются:

хищничество, как форма взаимоотношений организмов разных трофических уровней, при которой один вид живет за счет другого, поедая его;

паразитизм;

конкуренция - форма взаимоотношений, при которых организмы борются за пищу и другие условия существования, подавляя друг друга;

симбиоз - это обоюдовыгодные, но не обязательные взаимоотношения разных видов организмов;

мутуализм - взаимовыгодные и обязательные для роста и выживания отношения разных видов;

комменсализм - взаимоотношения, при которых один из партнеров извлекает выгоду, а другому они безразличны.

Типы межвидовых взаимодействий могут быть различными: нейтральные модели использования ресурсов, конкурентные, взаимовыгодные. Например, в основе взаимоотношений