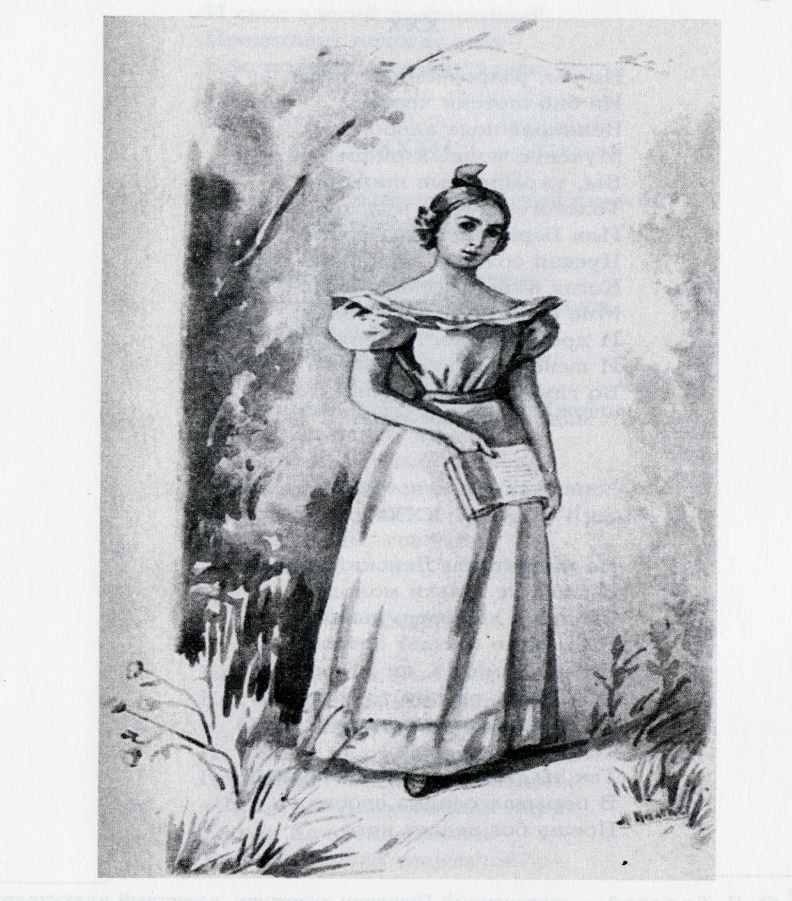

Женский характер пушкинских времен… Спортретов и миниатюр кисти О. Кипренского и В. Боровиковского, В. Тропинина и К. Брюллова беззащитно, задумчиво и нежно смотрят глаза современниц великого поэта

| Вид материала | Документы |

- Урок литературы «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», 113.06kb.

- Константинова С. В., Никифоровская сош, 71.84kb.

- Модуль: общие вопросы теории культуры. История развития мировой культуры, 34.98kb.

- Воспроизведение пушкинских рукописей дает возможность «следовать за мыслями» великого, 111.43kb.

- А. С. Пушкин в Царском селе Экскурсия для учащихся 4-8 классов, 69.36kb.

- Петру Михайловичу Щетининым, моим родителям, посвящаю содержание мелодия детства, 2359.79kb.

- Литературное чтение человек мира нетрадиционный урок: лекция о а. С. Пушкине, 128.12kb.

- Образ няни в стихотворениях А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Няне», 77.93kb.

- Урок по литературе в 9 классе «тема поэта и поэзии в лирике а. С. Пушкина», 63.24kb.

- Урок по литературе в 9 классе «тема поэта и поэзии в лирике а. С. Пушкина», разработанный, 76.44kb.

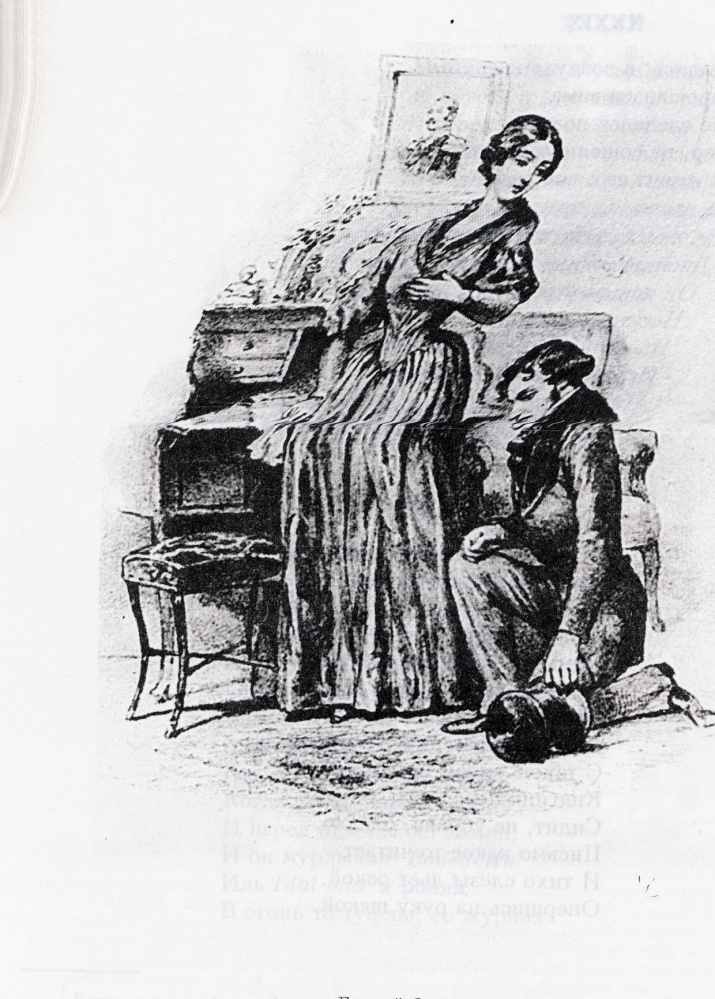

Женский характер пушкинских времен… С портретов и миниатюр кисти О.Кипренского и В.Боровиковского, В.Тропинина и К.Брюллова беззащитно, задумчиво и нежно смотрят глаза современниц великого поэта. Неповторимые судьбы, сбывшиеся и не свершившиеся надежды, мечты. Увы, река забвения унесла все это в своем необратимом течении. Но осталось искусство. Остался Пушкин. Осталась с нами его незабвенная Татьяна Ларина, так просто и естественно занявшая ведущее место в галерее женских образов русской литературы 19 века.

А какие женские образы были в нашей литературе до Татьяны? Его же Людмила из «Руслана и Людмилы» или Мария из «Бахчисарайского фонтана»? Или Светлана Жуковского? Или Лиза Карамзина? Все эти героини, имеющие, несомненно, массу индивидуальных достоинств, начала русскому национальному женскому типу не дали. А образ Татьяны оставил глубокий след в русской литературе.

Итак, она звалась Татьяной.

Ни красотой сестры своей,

Ни свежестью ее румяной

Не привлекла б она очей.

Дика, печальна, молчалива,

Как лань лесная боязлива,

Она в семье своей родной

Казалась девочкой чужой.

Чем же интересен образ героини романа «Евгений Онегин»? Прежде всего своими глубокими национальными корнями, своей русской основой, делающей ее совершенным явлением в московском и петербургском обществе, «блеск» которого оставляет Татьяну равнодушной.

Рядом с культурой дворянского общества существовала и другая культура, рожденная в недрах русской нации. Она включала в себя быт, нравы, фольклор деревенского простонародья, которые входят в роман через изображение семьи Лариных, и прежде всего Татьяны.

В близости Татьяны к природе, к быту, нравам и культуре русского народа заключена здоровая и реальная жизненная основа. Татьяна впитала в себя народную мораль, окрасившую ее мысли и чувства и проявившуюся в ее поведении.

Уже само имя Татьяны «неразлучно» для Пушкина с «воспоминаньем старины или девичьей». Этим как бы подчеркивается самобытность девушки, ее несколько обособленное положение даже в собственной семье. Татьяна окружена фольклорными образами:

Уже само имя Татьяны «неразлучно» для Пушкина с «воспоминаньем старины или девичьей». Этим как бы подчеркивается самобытность девушки, ее несколько обособленное положение даже в собственной семье. Татьяна окружена фольклорными образами:Страшные рассказы

Зимою в темноте ночей

Пленяли больше сердце ей.

Две стихии оказывают воздействие на формирование характера Татьяны, на ее воспитание: иноземная, книжная и национально-народная, причем влияние последней в конечном счете сильнее. Так же как и ее мать в молодости, Татьяна зачитывается сентиментальными романами:

Ей рано нравились романы,

Они ей заменяли все;

Она влюблялася в обманы

И Ричардсона, и Руссо.

Книжное воспитание не могло, однако, заглушить в Татьяне природное начало, уничтожить в ней те черты личности, которые уходили корнями в народную почву. «Русская душой», Татьяна любит простонародный быт, с его «милой стариной». Она воспитана на фольклорных образах и представлениях. Уже в детстве все сказочное, волшебное, фантастическое нравилось ей больше, чем обычные детские забавы:

…страшные рассказы

Зимою в темноте ночей

Пленяли больше сердце ей.

Даже сон Татьяны весь соткан из образов старинных сказок. Ее сопровождает «Песня девушек», ей понятны народные обычаи:

Татьяна верила преданьям

Простонародной старины,

И снам, и карточным гаданьям,

И предсказаниям луны.

Вот эта простая народная культура, выражающая склад русского характера и народные идеалы, исподволь формировала нравственность героини. Сам процесс становления характера Татьяны Пушкин оставляет за рамками романа. Можно только догадываться, почему в одной семье Лариных возникли разные характеры Ольги и Татьяны. Пушкин пишет лишь, что Татьяна «в семье своей родной казалась девочкой чужой». Развитие ее души происходит под влиянием народной культуры, быта, обычаев и нравов. Вследствие этого Татьяна предстает воплощением национального духа и пушкинским идеалом. Ни в Голицыной, ни в Завадской, ни в Керн, ни в Воронцовой не чувствовал поэт этой внутренней силы, самобытности, простоты. А потому и создал «милый сердцу идеал». Не случайно М.Цветаева в книге «Мой Пушкин» обращает внимание на связь: Пушкин – Татьяна – няня. Арина Родионовна всю жизнь была для поэта непревзойденным образцом истинно русской женщины, воплотившей в себе все самое светлое и чистое.

Итак, Татьяна - любимая героиня поэта, олицетворение его Музы. Именно поэтому так неторопливо рисует он картины ее детства, юности, стремясь передать динамику характера, показать образ в развитии. Любимая женщина – всегда тайна, и Пушкин стремится постигнуть тайну Татьяны, приглашая читателя, доверяя ему свое самое дорогое.

Вот Татьяна безмятежно живет в родительском доме. Она читает, мечтает в одиночестве, водит хороводы с крестьянскими девушками, беседует по ночам с няней.

Поэт рисует тонкий психологический портрет героини. А вокруг – русская природа, мир деревни, столь отрадный сердцу самого Пушкина. И юное женское сердце, пробуждаясь, жадно впитывает звуки, краски и ароматы родных мест.

Все в Татьяне ново, даже имя:

Впервые именем таким

Страницы нежные романа

Мы своевольно освятим…

Образ Татьяны как бы овеян песенной поэзией. Фольклорная стихия в романе представлена не в виде цитат, а органически вплетена в общую ткань повествования. Обращение автора к фольклору в романе связано с решением им важных идейно-художественных задач. В данном случае оно помогает глубже раскрыть народный в своей основе характер героини, строй ее мыслей и чувств, душевную чистоту и нравственное совершенство.

Особенно явственно чувствуется дыхание народной поэзии в эпизоде разговора Татьяны с няней, в картинах святочных гаданий, в сне Татьяны. Здесь мы слышим открытое признание поэта в любви к героине.

В сцене гадания Татьяна прямо уподобляется крестьянским девушкам. Так же, как и они, Татьяна любит «мглу крещенских вечеров», «верит преданьям старины глубокой». Именно в этих картинах изображается, говоря словами Пушкина из его наброска к статье «О народности в литературе», «тьма обычаев, поверий и привычек», воплощается то глубинное понимание национального духа, которое было так свойственно поэту.

В этом контексте и сон Татьяны важен не только для сюжетного развития действий, но прежде всего он как бы предопределяет ее дальнейшую судьбу. Фантастические образы сна осмысляются в романе как пророческие: предвещают ссору Ленского с Онегиным, гибель на дуэли Ленского, раскрывают таинственную власть Онегина над Татьяной, сулят «печальных много приключений».

В соответствии с народными представлениями о прекрасном человеке Пушкин наделяет Татьяну нравственной чистотой, благородством, непосредственностью и исключительной, душевной цельностью Мысль и чувство, разум и поступок для нее одно и то же. Поэтому, полюбив, она первая открывается Онегину в любви, преступая условные законы дворянской морали. Она ведет себя просто и естественно. К любви она относится серьезно и самоотверженно:

Кокетка судит хладнокровно,

Татьяна любит не шутя

И предается безусловно

Любви, как малое дитя, -

Говорит о ней поэт.

Некоторыми чертами своего характера Татьяна близка Онегину. Он «для всех… кажется чужим». Она признается в письме к нему:

Вообрази: я здесь одна,

Никто меня не понимает.

Татьяна «верит избранной мечте», и в Онегине отмечается «мечтам невольная преданность». Отличие Татьяны от окружающих ее провинциальных барышень в чем-то напоминает «неподражаемую странность» ее избранника. Татьяне присуще ощущение тоски, уныния, задумчивости:

Задумчивость, ее подруга

От самых колыбельных дней.

Татьяна «от небес одарена.. умом и волею живой», одна из характерных черт Онегина – «резкий, охлажденный ум». А самое главное заключается в том, что и Татьяна и Онегин резко выделяются в своей среде, возвышаются над нею.

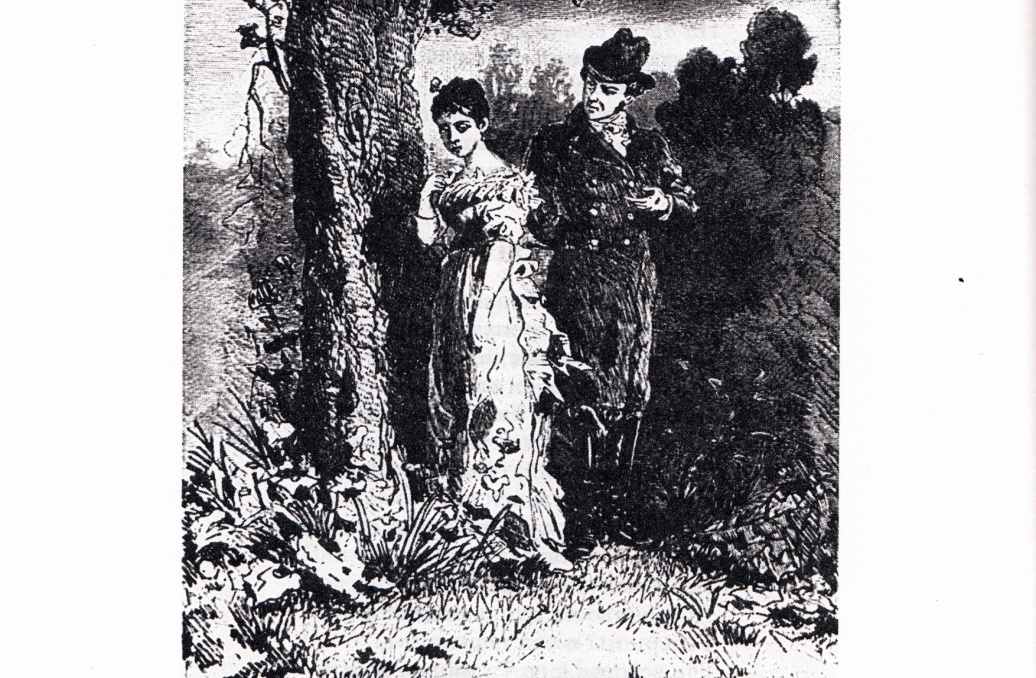

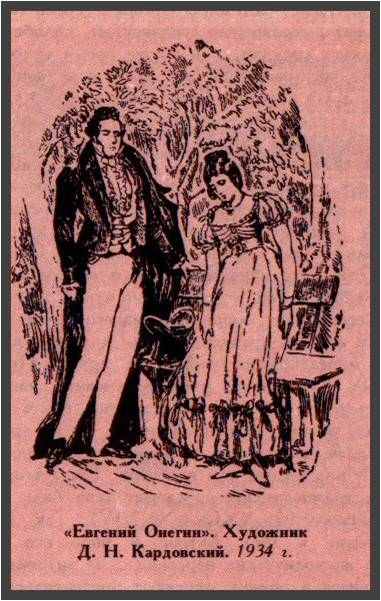

Под своеобразный аккомпанемент народной песни о любви изображается свидание Татьяны с Онегиным, так много решившее в жизни Татьяны. «Урок» Онегина в саду , последовавший за письмом Татьяны, пошел ей на пользу. Пусть Онегин знает о жизни все, а Татьяна ничего, зато она сильнее его, потому что близка к своим истокам, она – «русская душою». Этого-то как раз и лишен Онегин.

В 7 главе мы узнаем о посещении Татьяной библиотеки Онегина. Ей открывается «мир иной», она приближается к разгадке характера Онегина, очень быстро интеллектуально развивается, начинает осознавать жизнь во всех ее противоречиях. В Москве ее суждения об умственном убожестве, ограниченности интересов дворянского общества полностью совпадают с авторскими. Автор смотрит на Москву глазами главной героини романа, разделяет ее недовольство «пустым словом», где «не видно перемены» и «все… на старый образец»

Татьяна вслушаться желает

В беседы, в общий разговор;

Но всех в гостиной занимает

Такой бессвязный, пошлый вздор;

Все в них так бледно, равнодушно…

В кругу новой столичной жизни Татьяна остается равнодушной к положению, блеску, свету, приемам:

А мне, Онегин, пышность эта,

Постылой жизни мишура,

Мои успехи в вихре света,

Мой модный дом и вечера,

Что в них? Сейчас отдать я рада

Всю эту ветошь маскарада,

Весь этот блеск, и шум, и чад

За полку книг, за дикий сад,

За наше бедное жилище,

За те места, где много раз,

Онегин, видела я вас,

Да на смиренное кладбище,

Где ныне крест и тень ветвей

Над бедной нянею моей…

Как Онегина в первой главе, так теперь Татьяну автор вводит в круг своих друзей:

К ней как-то Вяземский подсел

И душу ей занять успел.

Безусловно, то, что Пушкин ввел Татьяну в свой круг, говорит о неподдельном восхищении ей, ее человеческими качествами, ее достоинствами. Пушкин рад видеть Татьяну рядом с собой. Она – идеал русской женщины.

Весь милый для Пушкина облик Татьяны сближен с непритязательной, но исключительно поэтической русской природой – простой, лишенной экзотики. Отсюда возникает в романе характерное противопоставление русской природы, деревенской жизни Татьяны, полной тихих и поэтических прелестей, светской суете, где героиня вынуждена носить маску холодной и учтивой вежливости:

Татьяна смотрит и не видит,

Волненье света ненавидит;

Ей душно здесь… она мечтой

Стремится к жизни полевой,

В деревню, к бедным поселянам,

В уединенный уголок…

Значительность Татьяны проявилась в том, что она осталась внутренне той же простой девушкой, какой ее знал Онегин.

Душевная цельность Татьяны в наибольшей степени характеризует гармоническое единство лучших сторон дворянской и народной культуры – пушкинский поэтический идеал. Поэтому автор не скрывает своих симпатий к Татьяне.

Идеалом поэта выступила единая культура, сочетающая в себе высокие достижения дворянской образованности и гуманную народную нравственность. Пушкин искал пути сближения передового дворянства с народом.

Роман завершается качественно новым обобщением. Происходит встреча Татьяны и Онегина, много переживших и передумавших, глубоко осознавших смысл бытия. В своих суждениях оба они поднимаются до уровня автора. Преображенный Онегин впервые высоко оценил внутренний мир Татьяны. Он обретает способность полюбить ее возвышенно и страстно. Его письмо к Татьяне дышит глубоким чувством:

Нет, поминутно видеть вас,

Повсюду следовать за вами,

Улыбку уст, движенье глаз

Ловить влюбленными глазами,

Внимать вам долго, понимать

Душой все ваше совершенство,

Пред вами в муках замирать,

Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!

Слова Онегина не просто зеркально отражают былое послание Татьяны, некогда девочкой «несмелой, влюбленной, бедной и простой». По силе страсти, напряженности переживаний онегинское письмо отличается от простодушно-целомудренного послания героини. Онегин воистину, как писал В.Г.Белинский, бросается в борьбу за любимую «без надежды на победу, без расчета, со всем безумством искренней страсти, которая так и дышит в каждом слове его письма». Но и Татьяна встречает его зрелой женщиной, сумевшей пронести через всю жизнь с вою единственную любовь к нему.

Оба стоят на пороге небывалого полного взаимопонимания. Оба обладают завидной душевной силой. Тем не менее автор не считает возможным их счастье.

Такой финал по логике характеров героев закономерен. Цельная по натуре, верная долгу, воспитанная в традициях народной нравственности, Татьяна не может построить свое счастье на страданиях и горе другого человека – своего мужа. И хотя она продолжает по-прежнему любить Онегина, в ее борьбе чувства и долга верх одерживает долг:

Такой финал по логике характеров героев закономерен. Цельная по натуре, верная долгу, воспитанная в традициях народной нравственности, Татьяна не может построить свое счастье на страданиях и горе другого человека – своего мужа. И хотя она продолжает по-прежнему любить Онегина, в ее борьбе чувства и долга верх одерживает долг:Я вас люблю (к чему

лукавить?),

Но я другому отдана;

Я буду век ему верна.

Этот ответ Татьяны выдержан в духе исконной народной морали, а моральные качества она ставит выше личного счастья.

Счастлива ли Татьяна, выгодно (только не для себя) выйдя замуж и заняв достойное место в обществе? Естественно, нет. Ее чистота, красота, высокая нравственная сила – все это чуждо миру, где ценится совсем другое. Поэтому-то она искренна с Онегиным, чувствуя в нем родственную душу, но потому она и отказывает ему. Ведь она действительно любит его и никому, кроме него, в этом не призналась.

Да, смело можно утверждать, что Татьяна Ларина – любимая героиня Пушкина. Об этом говорит и то, что в романе, который называется «Евгений Онегин», Онегин упоминается 99 раз, а вот Татьяна - 123 раза. Автор ласково называет героиню Таней 39 раз, Татьяной - 82 раза, Лариной – 1 раз, на французский манер – 1 раз: «Татьяна, милая Татьяна!», «…какая рана моей Татьяне сердце жгла», «моя Таня». Как нежно, как восхищенно упоминает автор о своей героине. В каждом упомянутом имени Татьяны чувствуется преклонение перед ней, любование ею.

В.Г.Белинский в цикле «Статей о Пушкине» говорит о Татьяне как исключении «среди нравственно увечных явлений», но исключении жизненном. Такие натуры встречаются в действительности. Пушкинская Татьяна «не многосложна, но глубока и сильна». Она являет собой идеал поэта и «тип русской женщины».

Несомненно, пушкинская Татьяна во многом повлияла на героинь Тургенева, Гончарова, Некрасова, Толстого, Чехова. Став «родоначальницей» женского национального типа в нашей литературе, столь неповторимого и яркого, героиня романа «Евгений Онегин» своим прекрасным обликом, богатым внутренним миром оказывает серьезное воздействие на современное поколение.

Белинский пророчески предрек роману бессмертие: «Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»: как бы далеко оно не ушло, но всегда будет любить оно эту поэму, всегда будет на ней останавливать исполненный любви и благодарности взор…» Это значит, что роман Пушкина бессмертен, а значит бессмертна и Татьяна.

МОУ «СОШ с.Дмитриевка»