А. В. Корнеев 12 июня 2006 г. Различия в подходах к проблемам национальной энергетической стратегии демократической и республиканской партий США абстракт. Ваналитическом доклад

| Вид материала | Доклад |

- Международные проблемы энергетической безопасности: позиции России и США в “Группе, 502.66kb.

- К истории регулирования лоббизма в США, 313.87kb.

- Варианты и направления развития стратегии национальной безопасности США, 796.1kb.

- Г в Бад Швальбахе, Германия, состоялась международная научная конференция Шиллеровского, 804.74kb.

- «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской, 55.53kb.

- Предпосылки образования политических партий в России Теоретико-методологические аспекты, 245.86kb.

- О подходах Федеральной авиационной администрации (faa) США к обеспечению безопасности, 132.4kb.

- Наиболее значимые проекты, реализованные в 2006 году в рамках республиканской целевой, 150.8kb.

- Демократической Республике Корее (Пхеньян). В 1994-2005 проводил семинар, 14.08kb.

- В. А. Соболева на Шестой международной научной конференции по проблемам безопасности, 255.88kb.

| Российская Академия наук Институт США и Канады |

А.В. Корнеев

12 июня 2006 г.

Различия в подходах к проблемам национальной энергетической стратегии демократической и республиканской партий США

Абстракт. В аналитическом докладе рассматривается процесс постепенного сближения различных вариантов конкурирующих программ национальной энергетической стратегии США. Обе современные партийные экономические платформы, ставя перед собой близкие по сути задачи, фактически нацелены на использование во многом совпадающих механизмов государственного регулирования внутренних энергетических рынков и предлагают расширить действующий набор налоговых льгот и субсидий для стимулирования добычи топливного сырья. Вместе с тем в позициях республиканцев и демократов проявляются и принципиальные различия, в основном обусловленные традиционной приоритетной нацеленностью республиканской партии на всестороннюю защиту экономических и политических интересов крупного национального бизнеса.

Содержание

Абстракт

ссылка скрыта

* * *

Андрей Викторович Корнеев, заведующий Сектором энергетических исследований и экономических баз данных, Института США и Канады РАН, Хлебный пер., дом 2/3, G-69 123995 Москва, Российская Федерация; тел. (+7-495) 202-5780.

E-mail: akorneev@online.ru; адрес сайта в Интернете: ссылка скрыта

Доклад выражает личную точку зрения автора и не отражает официальных позиций каких-либо институтов или организаций.

Содержание страницы обновлено 16 июня 2006 г.

1. Предпосылки обострения кризисной ситуации в энергетике

Одна из основных причин современного кризисного состояния энергетического снабжения американской экономики заключается в быстро растущем дисбалансе между внутренним спросом и имеющимся рентабельным предложением большинства видов первичных энергетических ресурсов.

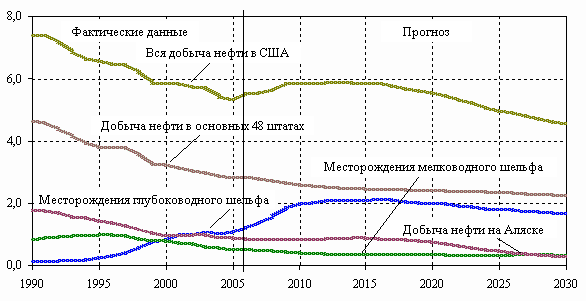

В этом плане все более критически важной становится роль нефти, почти полностью обеспечивающей производство моторного топлива транспортных средств и покрывающей свыше 40% приходной части всего энергетического баланса США. В связи с последовательным истощением внутренних месторождений общая доля ее чистого импорта в структуре потребления к концу 2005 г. достигла 59%. Как наглядно свидетельствуют данные диагр. 1, на протяжении последних 15 лет в США происходило постоянное снижение объема добычи нефти, как из традиционных месторождений, так и в районах мелководного шельфа. Незначительный прирост наблюдался лишь за счет эксплуатации малочисленных и дорогостоящих скважин в удаленных глубоководных шельфовых зонах. В дальнейшем именно на основе продолжения этого прироста ожидается краткосрочный период стабилизации предложения нефти в период с 2010 по 2015 гг., однако затем даже с учетом возможного использования дополнительных топливных запасов заповедных территорий северной Аляски, внутренняя американская добыча сырой нефти будет продолжать сокращаться.

Достаточно неблагоприятно для США складывается также динамика баланса поступления и использования природного газа. Начиная с 2000 г. объем его внутренней добычи стал последовательно сокращаться и по имеющимся прогнозам, вплоть до 2010 г. он не будет превышать 18 трлн. куб. футов в год. Если к настоящему времени за счет импорта газа из Канады и Мексики США обеспечивали около 15% своих потребностей, то к 2030 г. доля импортного газа в структуре национального потребления будет составлять уже не менее 21%. [1]

Длительный период снижения цен на уголь в США, продолжавшийся с конца 70-х гг. прошлого века способствовал низкой рентабельности эксплуатации большинства угольных шахт и открытых карьеров на территории страны. Хотя внутренние запасы угля способны обеспечивать добычу на сотни лет вперед, в основном они представлены низкосортными бурыми сортами, а относительно небольшие запасы антрацитов уже почти исчерпаны. При этом основной областью использования угля в условиях жестких природоохранных ограничений на выбросы загрязняющих отходов остается тепловая электроэнергетика.

Диаграмма 1. Прогноз падения внутренней добычи сырой нефти в США до 2030 г., млн. барр. в сутки

Источник: Annual Energy Outlook 2006. – Wash.: US Department of Energy, 2006, table A11 p.152.

По оценкам большинства американских специалистов, единственным выходом из ситуации растущего дефицита энергоснабжения, усугубляемого ошибками и просчетами действующей республиканской администрации, могло бы стать лишь последовательное и полное решение тесно взаимосвязанных и требующих значительных затрат принципиальных задач долгосрочной энергетической политики. К ним в первую очередь относятся: переход к значительно более экономному и эффективному использованию энергетических ресурсов, проведение коренной технологической реконструкции всех компонентов национальной энергетической инфраструктуры, обеспечение стабильного роста энергетического предложения на внутренних рынках при сохранении целостности и качества окружающей природной среды, освоение альтернативных и возобновляемых источников энергии. Очевидная объективная сложность подобных задач обуславливает то, что все они пока не имеют простых и быстрых решений.

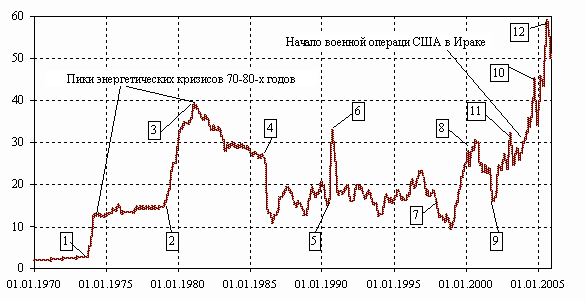

Диаграмма 2. Основные международные военно-политические события, оказавшие влияние на движение мировых текущих цен на нефть в период с 1970 по 2005 гг.

Источник: Holte S.H. Outlook for U.S. Energy Markets. – Wash.: U.S. Energy Information Administration, March 2006, p.2. Цифрами на диаграмме обозначены: 1 – арабское нефтяное эмбарго 1973 г.; 2 – исламская революция в Иране; 3 – начало ирано-иракской войны; 4 – Саудовская Аравия прекращает одностороннее регулирование цен на нефть; 5 – вторжение Ирака в Кувейт; 6 – операция «Буря в пустыне»; 7 – азиатский экономический кризис; 8 – сокращение добычи нефти странами ОПЕК; 9 – террористическая атака в Нью-Йорке; 10 – беспорядки в Венесуэле; 11 – резкое увеличение мирового спроса на нефть; 12 – катастрофические ураганы «Катрина» и «Рита» в США. Указана стоимость импортной нефти, поступавшей на нефтеперерабатывающие предприятия США в текущих ценах; 1970-1973 гг. – справочная цена легких сортов арабской нефти.

По оценкам большинства американских специалистов, единственным выходом из ситуации растущего дефицита энергоснабжения, усугубляемого ошибками и просчетами действующей республиканской администрации, могло бы стать лишь последовательное и полное решение тесно взаимосвязанных и требующих значительных затрат принципиальных задач долгосрочной энергетической политики. К ним в первую очередь относятся: переход к значительно более экономному и эффективному использованию энергетических ресурсов, проведение коренной технологической реконструкции всех компонентов национальной энергетической инфраструктуры, обеспечение стабильного роста энергетического предложения на внутренних рынках при сохранении целостности и качества окружающей природной среды, освоение альтернативных и возобновляемых источников энергии. Очевидная объективная сложность подобных задач обуславливает то, что все они пока не имеют простых и быстрых решений.

На протяжении последних 5-6 лет важнейшим негативным фактором, угрожающим экономической стабильности США стал, прежде всего, стремительный рост мировых цен на нефть. Данные диагр. 2 показывают, что после завершения длительного периода структурных энергетических кризисов 70-х и 80-х гг. прошлого века и снятия административных ограничений цен на топливные продукты в США и ряде других развитых стран, сырая нефть стала одним из стандартных международных сырьевых биржевых товаров. В результате этого после 1985 г. ее мировые ценовые показатели перешли в режим относительно устойчивых циклических колебаний с осевым средневзвешенным значением в районе 18-20 долл. за баррель.

Такой взаимовыгодный для большинства участников мировых энергетических рынков режим не смогла нарушить даже первая активная военная операция США против Ирака – «Буря в пустыне», предпринятая для освобождения Кувейта в начале 90-х гг., которая вызвала лишь относительно краткосрочный разовый ценовой всплеск выше 30 долл. за баррель. Однако, последующие события, во многом связанные с безответственными действиями США, направленными на сохранение своих исключительно выгодных позиций на международных финансовых рынках, продолжение массового привлечения иностранного инвестиционного капитала и непрерывно растущего крупномасштабного использования более дешевых, чем собственные топливно-сырьевых ресурсов других стран, привели к необратимому нарушению указанного равновесного режима, ранее вполне приемлемого для большинства мировых производителей и потребителей нефти. В ходе указанного процесса ценовой дестабилизации можно выделить 2 последовательных этапа.

На первом этапе относительная устойчивость мировых энергетических рынков была поколеблена в результате азиатского финансового кризиса 1998-1999 гг., во многом инспирированного спекулятивными операциями крупных транснациональных корпораций с американским участием. Этот кризис, прежде всего, привел к временному резкому падению цен на минеральное топливо из-за краткосрочного снижения уровня его потребления. Последовавшее затем согласованное сокращение объема добычи нефти странами членами ОПЕК резко повысило цены до уровня свыше 30 долл. за баррель.

Начало второго этапа усиления ценовой неустойчивости ознаменовала внезапная террористическая атака в Нью-Йорке 2001 г., вызвавшая повторное краткосрочное общее падение спроса на нефтепродукты, быстро сменившееся его ускоренным подъемом. Последовавшие затем быстрый рост мирового потребления, развертывание американской военной операции в Ираке, инспирировавшей ответные диверсии и крупномасштабные кровопролитные партизанские операции, общая политическая нестабильность ближневосточного региона, а также серия катастрофических ураганов на юго-востоке США вызвали новый беспрецедентного подъема нефтяных цен, превысивших уже в первой половине 2006 г. 70 долл. за баррель. Таким образом, через 33 года после первого согласованного антизападного нефтяного эмбарго арабских стран США вновь оказались перед угрозой не менее опасного, чем в прошлом структурного кризиса энергетического снабжения мирового масштаба. [2]

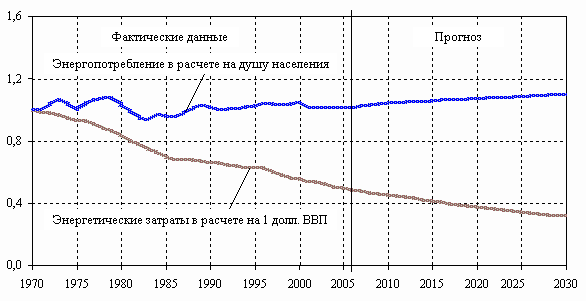

Диаграмма 3. Индексы удельного потребления энергии в США в расчете на душу населения и на 1 долл. ВВП, 1970-2030 гг.; 1970=1,0

Составлено по данным: Annual Energy Outlook 2006. – Wash.: US Department of Energy, 2006, table A2 p.136.

Одной из главных причин того, что все эти негативные факторы пока еще не вызвали новый глубокий кризис всей американской экономики стало, показанное на диагр. 3, предшествующее последовательное снижение удельных энергетических затрат в расчете на каждый доллар ВВП, произошедшее во многом в результате принятия антикризисного энергетического законодательства 70-х годов и прежнего жесткого курса федерального правительства на энергосбережение, продолжавшегося до середины 90-х годов прошлого века.

Важное значение также имели стремительный рост масштабов функционирования американкой сферы обслуживания, а также увеличение доли наукоемких производств и информационных отраслей с пониженными энергетическими затратами в структуре ВВП. Именно поэтому даже резко возросшие затраты на импорт сырой нефти в 2005 г. составили всего лишь 2,2% от совокупной стоимости американского ВВП. Совокупное общее удельное национальное энергетическое потребление в расчете на душу населения до 1990 г. в целом не снижалось, испытывая лишь слабые циклические колебания, а затем стало вновь постепенно возрастать. [3]

На сегодняшний день в США и других развитых странах общие затраты конечных потребителей на энергию в среднем составляют не более 5% валового внутреннего продукта. Благодаря этому, даже при постоянно растущих текущих ценах на нефть, американская экономика продемонстрировала в первом квартале 2006 г. экономический рост в 4,8%, а страны европейской зоны повысили свой ожидаемый прогноз этого показателя в годовом исчислении до 2,3%. В целом, если за время, прошедшее после первого мирового нефтяного кризиса 70-х годов, европейские страны сумели сократить энергоемкость своих экономик не менее, чем на 75%, то для США с их гипертрофированными затратами моторного топлива этот показатель составил около 60%. [4] Вместе с тем современный американский транспортный сектор оказался особо уязвимым к росту цен на топливо.

В первой половине 2006 г. средняя розничная стоимость бензина в США в текущих ценах поднялась до 2,7 долл. за галлон (1 галлон = 3,78 л), хотя еще в 2003 г. он стоил всего лишь 1,6 долл. за галлон. [5] В условиях такого быстрого роста цен, уже в 2005 г. около 48% американцев стали меньше пользоваться автомобилями или начали передвигаться на более короткие расстояния; 54% жителей США вынуждены были сократить все свои прочие повседневные затраты из-за роста цен на автомобильное топливо. Экономить на сокращении числа и протяженности поездок стали, прежде всего, граждане с невысоким уровнем дохода – такие шаги предприняли шестеро из десяти жителей США с доходами менее 50 тыс. долл. в год. Примерно половина американцев с доходами выше указанного уровня сохранили прежний уровень транспортной активности, однако также заметно снизили свои личные расходы для того, чтобы компенсировать повышенные затраты на заправку своих автомобилей.

Расходы на топливно-энергетическое потребление стали стремительно увеличиваться не только в гражданском секторе, но и на военные цели. Так по данным Центра энергетического обеспечения министерства обороны США (Defense Energy Support Center – DESC), в 2004 г. Пентагон израсходовал на централизованную закупку различных топливных продуктов внутри страны и за рубежом 6,7 млрд. долл. В 2005 г. эти затраты достигли 8,8 млрд. долл., а в 2006 г, они по имеющимся прогнозам скорее всего превысят уже 10 млрд. долл. [6]

В создавшейся предкризисной обстановке составители экономических программ обеих ведущих американских политических партий оказались в достаточно сложном положении, когда не затрагивать острые вопросы энергетической политики стало уже невозможно, а немногие действенные рецепты для лечения застарелых и хронических «энергетических болезней» оказались связанными со сложным и обширным набором непопулярных, крайне дорогостоящих и длительных мер, к тому же явно не сулящих немедленного избавления от неблагоприятных диспропорций энергетического баланса. Несмотря на заметные различия партийных энергетических платформ, естественное стремление привлечь на свою сторону внимание преобладающей части избирателей в последние годы вынудило как демократов, так и республиканцев все чаще выдвигать в качестве наиболее приоритетной задачи обретение США частичной или полной независимости от импорта ближневосточной нефти.

При этом все более заметно происходит процесс постепенного сближения предлагаемых вариантов конкурирующих программ национальной энергетической стратегии. Обе партийные экономические платформы, ставя перед собой близкие по сути задачи, фактически нацелены на использование во многом совпадающих механизмов государственного регулирования внутренних энергетических рынков и предлагают расширить действующий набор налоговых льгот и субсидий для стимулирования добычи топливного сырья. Вместе с тем в позициях республиканцев и демократов проявляются и принципиальные различия, в основном обусловленные традиционной приоритетной нацеленностью республиканской партии на всестороннюю защиту экономических и политических интересов крупного национального бизнеса. В отличие от правящей группировки республиканских неоконсерваторов, во многом отражающих позиции ведущих энергетических корпораций, демократическая оппозиция традиционно выполняет ограничительные функции по пресечению постоянного стремления коммерческих структур к получению в своих узкогрупповых интересах отраслевых сверхприбылей за счет расширения эксплуатации внутренних природных ресурсов, являющихся общественным достоянием.

Таким образом, на макроэкономическом уровне республиканцы в первую очередь призывают к более активному государственному стимулированию роста добычи и предложения топливного сырья в интересах внутренних производителей, а демократы, в основном, ориентируются на перспективный рост энергосбережения и общей энергетической эффективности экономики, что в перспективе могло бы привести к снижению совокупного уровня внутреннего спроса на энергетические продукты, повышению интенсивности внутриотраслевой конкуренции и стабилизации цен.

Примечания.

1. Caruso G. Long-Term Outlook for Energy Markets. – Wash.: U.S. Energy Information Administration, March 2006, p.13.

2. В фиксированных долларах 2005 г. за 3 года в период с 2002 по 2005 г. стоимость мирового экспорта нефти увеличилась в денежном выражении на 437 млрд. долл., тогда как, за 8 лет с 1983 по 1991 г. этот прирост составил 436 млрд. долл. Рассчитано автором по данным: Wolf M. Blessed Borrower Helps With Oil Shock. – The Financial Times. – 2006. – May 16.

3. Рассчитано по данным: U.S. Country Analysis Brief. – Wash.: US Department of Energy, November 2005, p.11.

4. Медведева В. Цены на нефть: не так страшны $100 // Ведомости. – 2006. – 16 мая.

5. Washington ProFile. – 2006. – 11 апреля.

6. Washington ProFile. – 2006. – 1 июня.

2. Эволюция и принципы энергетической платформы демократов

По мнению лидеров демократической оппозиции, США должны, прежде всего, отказаться от продолжения прежней энергетической политики, связанной с наращиванием импорта нефти и фактически частично отдающей контроль над национальной безопасностью и благосостоянием правительствам и топливным корпорациям зарубежных стран, в значительной мере контролирующим использование внешней топливно-энергетической базы и часто не разделяющих американские ценности и интересы. При этом альтернативная энергетическая стратегия демократов нацелена на снижение общего уровня национального энергопотребления, создание дополнительных рабочих мест в стране и на полное исключение в конечном итоге необходимости использования американских вооруженных сил для обеспечения беспрепятственного доступа к ближневосточной нефти.

Характерным примером комплексного подхода демократов к вопросам практического использования государственного регулирования в энергетике была их первая конструктивная реакция на начало периода интенсивного роста мировых цен на нефть сразу после выхода мировой экономики из азиатского финансового кризиса в конце 90-х годов прошлого века. Этот подход послужил основой разработки сбалансированного плана действий, немедленная практическая реализация которого, тем не менее, оказалась затруднена внутриполитическими факторами. Реалистичность такого плана подтвердилась тем, что в дальнейшем почти все его положения стали активно использоваться в последующих программах и энергетических инициативах обеих партий.

Своевременно получив экспертные прогнозы о высокой вероятности наступления длительного этапа повышенных цен на энергоносители, президент США У. Клинтон и вице-президент А. Гор в марте 2000 г. выступили с совместным заявлением о необходимости срочного осуществления экстренной «Программы по повышению уровня энергетической безопасности страны».

В рамках этой целевой президентской инициативы были предусмотрены четыре основных направления действий. [7]

По первому из них предусматривалось ускоренное создание дополнительной системы региональных резервных запасов жидкого коммунального топлива для обогрева жилых и административных зданий. Она предполагала строительство или взятие государством в аренду специальных наземных хранилищ на северо-востоке страны для обеспечения бесперебойного снабжения местных потребителей в случаях возможных будущих нарушений импортных поставок энергоносителей и возникновения топливного дефицита. Министерство энергетики США в этой связи получило указание провести предварительную оценку возможных негативных последствий этого решения для окружающей среды и подготовить предложения о необходимых мероприятиях по их нейтрализации.

Президент Клинтон также обратился к Конгрессу с призывом принять до конца года соответствующие законодательные положения и утвердить перечень конкретных условий, при наступлении которых федеральное правительство и власти штатов смогут начать продажу топлива из таких дополнительных резервных запасов для стабилизации цен и роста предложения топливных продуктов на внутренних энергетических рынках. При этом, учитывая остроту и опасность создавшейся ситуации, президент США зарезервировал свое право создавать временные региональные резервные запасы топлива независимо от решения Конгресса, в том случае если последний откажется принять это его предложение к рассмотрению на постоянной основе.

По второму направлению предусматривалась существенная модернизация и увеличения числа хранилищ действующего национального стратегического нефтяного резерва. Принимая во внимание тот факт, что срок действия законодательства, определяющего условия использования этого резерва закончился в марте 2000 г., президент Клинтон обратился к законодателям с предложением немедленно принять решение о продлении срока действия соответствующих статей «Закона об энергетической политике» 1992 г., предоставляющих право министерству энергетики продолжать использование указанных стратегических запасов, а также расширить масштабы действия многосторонней программы международного энергетического сотрудничества с участием США. [8]

Третье направление программы предполагало ускоренное введение в действие комплексного пакета налоговых льгот с целью снижения воздействия повышенных мировых цен на нефть на темпы экономического роста в США. Такие меры должны были стимулировать деятельность собственных нефте- и газодобывающих компаний, уменьшить их издержки, активизировать разведку новых месторождений, снизить зависимость страны от импортных поставок нефти, а также способствовать расширению использования возобновляемых источников энергии и повышение энергетической эффективности американской экономики в целом. Общие государственные расходы, связанные со снижением объема текущих поступлений в федеральный бюджет для обеспечения указанных субсидий на протяжении последующих 10 лет планировались на уровне 1 млрд. долл.

Были также предусмотрены дополнительные меры по предотвращению преждевременного вывода из эксплуатации низкорентабельных нефтяных скважин и более полному извлечению нефти из истощенных подземных пластов. В программе подчеркивалась особая важность всестороннего использования в ходе проведения геологоразведочных работ новейших методов многомерного сейсмического зондирования с последующей компьютерной визуализацией результатов, позволяющей обнаруживать более крупные запасы нефти на больших глубинах и в труднодоступных районах континентального шельфа и уменьшить неблагоприятное воздействие поисковых работ на окружающую среду.

В рамках президентской программы по повышению уровня энергетической безопасности большое значение придавалось созданию преференциального режима налогообложения для американских нефтяных и газовых компаний с учетом необходимости стимулировать дополнительные затраты на геологическую и геофизическую разведку перспективных нефтегазоносных структур. С этой целью было предложено ввести изменения в Налоговый кодекс США, разрешающие исключать из налогооблагаемой прибыли все виды соответствующих затрат и не производить их капитализацию в тех случаях, если разведочные работы не дают положительных результатов в текущем финансовом году. Введение таких изменений позволило бы нефтедобывающим компаниям при сохранении прежнего уровня затрат производить дополнительные поисковые работы, которые бы могли обеспечить увеличение объема внутренней национальной добычи нефти не менее чем на 120 тыс. барр. в день. Учитывая, что не менее 20% нефти, добываемой из наземных месторождений в США, поступали из низкорентабельных, глубоких и малопроизводительных скважин, У.Клинтон и А.Гор предложили разработать и ввести в практику дополнительные виды их налогового субсидирования.

Весьма действенной мерой должна была стать налоговая скидка на дополнительные рентные платежи за отсроченное использование ресурсов нефтяных месторождений на федеральных землях в тех случаях, когда эксплуатирующая их компания не может сразу начать коммерческую добычу в масштабах и в сроки, оговоренные в лицензионном соглашении. Такие платежи были специально предназначены для компенсации финансовых потерь владельцев ресурсов земных недр – в данном случае федерального правительства США, сдающих в аренду свои месторождения, которые возникают из-за недополучения «роялти», т.е. лицензионного вознаграждения за эксплуатацию недр, представляющего собой периодические отчисления, устанавливаемые в виде фиксированных ставок в процентах, на основе подсчета фактического экономического результата использования лицензии и выплачиваются покупателем лицензии властям через согласованные промежутки времени.

Общие положения Налогового кодекса США требуют полной капитализации таких дополнительных рентных платежей за отсроченное использование энергетических ресурсов и прибавление их суммы к общей стоимости всей налогооблагаемой имущественной базы, независимо от вынужденных задержек с началом коммерческой эксплуатации месторождений и реализации товарной продукции. Предлагаемая президентская программа фактически предусматривала возврат к прежней практике, существовавшей до 1993 г., когда рентные платежи за отсроченное использование природных ресурсов специально полностью исключались из налогообложения с целью снизить затраты добывающих предприятий, работающих по государственным лицензиям на федеральных землях.

Для поддержки всех видов деятельности, направленной на повышение энергетической эффективности американской экономики, их программа также предусматривала введение дополнительных налоговых льгот, нацеленных на энергосбережение и увеличение доли используемых возобновляемых первичных источников энергии. С этой целью предлагалось ввести новые целевые «налоговые кредиты», то есть узаконенные снижения суммы налоговых выплат для физических и юридических лиц, доступное при соблюдении определенных объявленных заранее условий. В отличие от процентных налоговых льгот и скидок, уменьшающих размер налогооблагаемой прибыли, так называемые целевые энергетические «налоговые кредиты» снижают объем полагающихся налоговых выплат на определенные абсолютные суммы.

К заявленным в президентской программе «налоговым кредитам» относились: расширенный кредит на 5 лет в размере до 4 тыс. долл. при покупке новых электромобилей и транспортных средств на топливных элементах; кредит для приобретения транспортных средств с гибридными двигателями, включая автомобили, мини-фургоны, пикапы и их спортивные модификации, в размере от 0,5 до 3 тыс. долл. Кроме того, дополнительно предлагались кредиты для энергоэффективных жилых домов и производственных зданий: для новых жилых домов – в размере от 1 до 2 тыс. долл., при переоборудовании старых домов с установкой водяных или газовых тепловых насосов и теплообменных агрегатов, а также топливных элементов – в размере до 20% всех произведенных затрат, при условии приобретения всего оборудования в течение 3 лет.

С целью содействия максимальной диверсификации используемых первичных источников энергии в экономике было предложено ввести новые «налоговые кредиты» для поощрения использования солнечной энергии в отопительных системах в размере 15% от их стоимости, но не более 2 тыс. долл. для фотоэлектрических элементов, размещаемых на кровле домов и 1 тыс. долл. для солнечных водонагревательных систем. В программе было предусмотрено продление действия целевых кредитов при использовании энергии ветра в размере 1,5 цента за каждый выработанный ветровыми генераторами 1 кВт-час в ценах 1992 г. Сохранялись также уже действовавшие раннее кредиты при производстве электроэнергии с использованием биомассы на основе древесины, сельскохозяйственных отходов и метана в размере 1,5 цента за каждый выработанный 1 кВт-час в ценах 1992 г., а также в размере 0,5 центов за 1 кВт-час при использовании отходов добычи и транспортировки угля в электроэнергетических когенераторах на промышленных предприятиях.

Четвертое направление президентской программы обеспечения энергетической безопасности США предусматривало прямое ежегодное бюджетное субсидирование создания и внедрения новых энергосберегающих технологий в размере до 1,4 млрд. долл. При этом 19,6% от этой суммы предполагалось затрачивать на снижение энергетических потерь в жилых домах и производственных зданиях. При снижении потерь на 50% в последующие 10 лет ожидаемая экономия расходов на отопление домов в целом по стране оценивалась в 11 млрд. долл. в год. На оплату дополнительной теплоизоляции жилых домов малоимущих граждан предполагалось выделять 12,4% от общей суммы прямых субсидий; суммарная экономия топлива при подобной модернизации 150 тыс. домов могла быть эквивалентной 90 тыс. барр. нефти в год.

Использование 18,2% прямых субсидий на модернизацию автомобилей и других транспортных средств могло бы обеспечить экономию нефти на уровне 700 тыс. барр. в сутки к 2010 г., на уровне 1,5 млн. барр. в день к 2020 г. На освоение чистых возобновляемых источников энергии, не загрязняющих окружающую среду и включающих энергию ветра, солнечные фотоэлементы и геотермальные энергоустановки, предназначалось 29,3% субсидий. Оставшиеся 20,5% средств предлагалось направить на программу диверсификации источников коммунального топлива для обеспечения жилых и административных зданий на территории северо-восточных штатов США.

Перспектива немедленной реализация предложенной программы встретила полную поддержку демократического крыла обеих палат Конгресса и ряда общественных организаций. Тем не менее, сильная республиканская оппозиция сознательно не спешила с продвижением соответствующих законодательных решений, прежде всего, рассчитывая использовать возможное резкое ухудшение энергетической ситуации в стране в ходе предстоящей президентской предвыборной кампании для критики позиций демократических кандидатов. К середине 2000 г. лишь Палата представителей одобрила поправку к бюджетному законодательству, дающую право министру энергетики по распоряжению президента использовать федеральные нефтяные запасы и создавать дополнительные региональные резервы. Контролировавшийся в тот период республиканским большинством Сенат до конца периода полномочий демократической президентской администрации никаких решений по этому поводу так и не принял.

В июле 2000 г. президент У. Клинтон был вынужден, не дожидаясь постановлений Конгресса, подписать временное исполнительное распоряжение о создании дополнительного федерального резерва жидкого топлива для отопления жилищ в северо-восточных штатах страны. По этому распоряжению часть сырой нефти из основного стратегического резерва США была зарезервирована для обмена на дополнительные поставки жидкого коммунального топлива в объеме 2 млн. барр. После прихода к власти Дж. Буша эти дополнительные топливные запасы были сделаны постоянными и стали активно использоваться для стабилизации внутренних цен и смягчения частых дефицитов снабжения в зимние периоды.

Приведенный краткий обзор положений программы Клинтона показывает, что, несмотря на относительно благоприятные для США в тот период условия начального этапа развития кризисной ситуации, вызванной ростом мировых цен на нефть, демократическое руководство страны незамедлительно предложило целый комплекс мер, направленных не только на немедленное ослабление прямых негативных последствий этого процесса, но и учитывающих более длительные перспективы постепенного перехода к энергосберегающей энергетической политике.

Не случайно, что основные позиции именно этого плана позднее вошли в состав энергетического раздела программной платформы демократической партии США, включавшего 6 направлений.

К ним относились: 1) государственное субсидирование и привлечение частных инвестиций в производство альтернативных видов топлива преимущественно на основе возобновляемых источников с особым упором на расширение выращивания биотопливных сельскохозяйственных культур; 2) обеспечение налоговых льгот для производства более экономичных гибридных автомобилей и перспективного использования топливного водорода в транспортном секторе; 3) активизация внутренней добычи нефти и природного газа в Мексиканском заливе и на Аляске, строительство транс-аляскинского газопровода, углубление коммерческого партнерства с такими независимыми зарубежными поставщиками нефти и нефтепродуктов, не входящими в состав ОПЕК, как Канада, Россия и африканские страны для дальнейшей ускоренной диверсификации импортных поставок энергетических продуктов в США; 4) освоение новых более эффективных технологий производства электроэнергии на тепловых и гидроэлектростанциях, наряду с резким сокращением загрязнения окружающей среды продуктами сгорания угля; 5) обеспечение резкого сокращение энергетического потребления государственными учреждениями и предприятиями; 6) введение жестких норм энергосбережения для всех производственных предприятий частного сектора, в жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте при одновременной поддержке обновления устаревшей энергетической инфраструктуры и создании дополнительных рабочих мест. [9]

Примечания.

7. Президентская «Программа по повышению уровня энергетической безопасности» 2000 г. была впервые опубликована в специальном пресс-релизе: Details of the Clinton/Gore Actions to Enhance America’s Energy Security. – Wash.: The White House, Office of the Press Secretary, March 18, 2000.

8. “Energy Policy Act of 1992” – “EPACT”, PL 102-486, Oct. 24, 1992, 106 Stat. 2776 (42 U.S.C. 13201).

9. Achieving Energy Independence // Stronger at Home, Respected in the World: The 2004 Democratic Party Platform. – Wash.: Democratic National Committee, 2004. – P. 18-20.