Лекции по дисциплине «Профилактика спортивного травматизма»

| Вид материала | Лекции |

- Методические рекомендации «Профилактика травматизма на уроках физической культуры», 232.59kb.

- Название разделов и тем, 93.71kb.

- Реферат по дисциплине безопасность жизнедеятельности на тему: " Профилактика производственного, 97.31kb.

- Рабочая программа по дисциплине "Профилактика наркомании и спида", 41.39kb.

- Рабочая программа по дисциплине "Профилактика пьянства и курения", 44.47kb.

- Оперативное планирование в спорте 12. Методы подбора персонала в физкультурно-спортивной, 17.8kb.

- Утверждаю: Председатель федерации спортивного туризма, 73.23kb.

- Анализ производственного травматизма за 2010 год, 105.76kb.

- Засоби спортивного тренування, 44.35kb.

- Федерація спортивного туризму україни постанова, 1132.5kb.

| Средства и методы профилактики травм в прыжках в высоту, длину, тройным и с шестом |

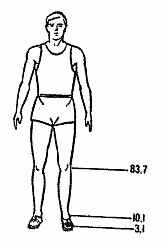

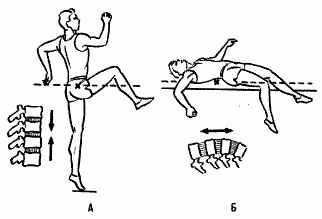

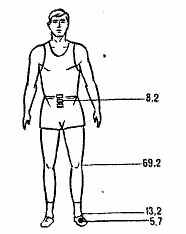

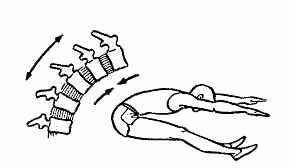

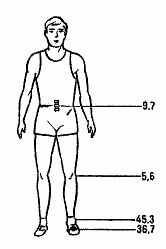

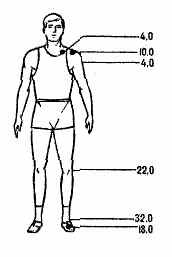

| Легкоатлетические прыжки относятся к категории моноструктурных скоростно-силовых упражнений максимальной мощности относительно стабильной формы, характеризующихся большими объемами прыжковой и специально-технической работы, а также упражнений обще-развивающего характера. Занятия прыжковыми видами спорта предъявляют высокие требования к ОДА спортсмена, требуют развития таких качеств, как скорость, сила, ловкость, гибкость, сложная координация движений, высокий уровень психоэмоциональнойустойчивости и морально-волевых качеств. ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ Н   аиболее уязвимым звеном ОДА у прыгунов в высоту перекидным способом является разгибательный аппарат коленного сустава толчковой ноги. Прыжки способом «фосбюри-флоп» приводят к перегрузкам и микротравмам в области голеностопного сустава и поясничного отдела позвоночника. аиболее уязвимым звеном ОДА у прыгунов в высоту перекидным способом является разгибательный аппарат коленного сустава толчковой ноги. Прыжки способом «фосбюри-флоп» приводят к перегрузкам и микротравмам в области голеностопного сустава и поясничного отдела позвоночника. Острые травмы ОДА у прыгунов в высоту составляют около 1/3 всей патологии; к ним следует отнести повреждения менисков и капсульно-связочного аппарата коленного и голеностопного суставов (рис. 1), а также боковых связок, в целом составляющие 26% патологии. Среди других травм ОДА прыгуна в высоту чаще всего встречаются частичные разрывы мышц бедра (в основном задняя группа мышц у места прикрепления к седалищному бугру) и переломы, которые, вероятно, следует отнести к категории случайных, так как они возникают, как правило, при занятиях игровыми видами спорта и т. п. Хронические травмы ОДА в этом виде легкой атлетики составляют 70,53% всей патологии (рис. 2). Анализ хронической микропатологии показывает, что наиболее частыми являются хронические заболевания коленного сустава — микротравматическая тендопатия собственной связки надколенника, составляющая 54,26% случаев, а также инфрапателлярные бурситы и комбинированные микротравматические повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Существует мнение, что перекидной метод прыжка более травматичен по сравнению со способом «фосбюри-флоп». Обстоятельства и причины возникновения травм ОДА у прыгунов в высоту и меры их профилактики Обстоятельства и причины.В годичном тренировочном цикле прыгунов в высоту наибольшее количество травм — 60% приходится на подготовительный, 30% — на основной и около 10% — на переходный периоды подготовки. Травмы возникают во время проведения учебно-тренировочных занятий у 82% спортсменов и реже — у 27,3% спортсменов — во время соревнований. Таким образом, период наибольшего физического и психоэмоционального напряжения в подготовке прыгунов сопровождается наивысшими цифрами травматизма. Основные причины травматизма ОДА у прыгунов в высоту: организационные погрешности, связанные с неудовлетворительным состоянием мест занятий, — 12,5%; методические ошибки — 37,5%;технические ошибки при выполнении прыжка — 50%. К причинам травматизма организационного характера следует отнести, например, проведение тренировок на некачественном поле во время игры в футбол, когда спортивные игры выступают в качестве вспомогательных упражнений. Однако подавляющее число травм ОДА у прыгунов в высоту связано с различными методическими ошибками. Среди них наиболее частым является резкое увеличение объемов (у 42,9% спортсменов), интенсивности (у 28,6% спортсменов) и сложности выполняемых упражнений (более чем у 28% спортсменов). Это относится в первую очередь к начальному этапу подготови тельного периода и находит отражение в структуре травматизма тренировочного занятия. Кроме методических ошибок (неправильное планирование и распределение нагрузок) в подготовке легкоатлета — прыгуна в высоту иногда имеет место пренебрежительное отношение к разминке, должному психологическому настрою, умению сосредоточиваться, что особенно часто встречается в начальной и основной частях тренировочного занятия, а также при выступлении на соревнованиях (40% случаев травм). Что же касается заключительной части тренировки, то столь высокий травматизм — 60% всецело объясняется утомлением. Последнее обстоятельство косвенно указывает на недостатки общей и специальной физической подготовки. Кроме того, следует сказать, что в тренировочном цикле у обследуемых нами прыгунов в высоту объем специальных нагрузок составил более 80% и около 20% — нагрузки, связанные с общеукрепляющими, спортивно-вспомогательными, игровыми и другими упражнениями. Этот аспект, на наш взгляд, заслуживает определенного внимания тренера, так как он обусловлен недостатками материально-технического обеспечения и, главное, грубыми ошибками технического характера. Здесь же проявляются незнание правил игры, их нарушение, применение запрещенных приемов, приводящих к падениям, столкновениям, ударам, т. е. к прямому механизму возникновения травмы, выявленному у 1/3 всех травмированных. Непосредственной причиной травм ОДА у прыгунов в высоту, приводящей к более чем 70% общей патологии, является нарушение координации двигательного акта, т. е. некоординированное разгибание в коленном суставе в момент отталкивания, неправильная постановка стопы, элемент стопорения и др. Эти и ряд других технических ошибок обусловливают непрямой механизм травмы. Немаловажное значение в подготовке прыгуна в высоту имеет воспитание психоэмоциональной устойчивости и высокого уровня морально-волевых качеств. Наши исследования показывают, что среди причин возникновения травм эти качества играют немаловажную роль. Так, в 50% случаев у обследуемых нами спортсменов травма произошла на фоне общей расслабленности или, напротив, излишне возбужденного состояния и только у 54,5% было нормальное, спокойное состояние. У 20% спортсменов в момент возникновения травмы отмечалось отсутствие всякого желания тренироваться и у 60% — крайне сильное желание показать высокий результат. И наконец, у 40% спортсменов было либо очень плохое настроение, либо излишне приподнятое, эйфорийное, настроение. Меры профилактики.Особое внимание тренер должен в первую очередь обращать на общую и специальную тренировку спортсмена и обязательность разминки перед ней и особенно перед соревнованием, а также на неблагоприятные метеорологические условия. Кроме того, необходимо приучать легкоатлета-прыгуна к мягкому падению, без выбрасывания вперед рук. Что же касается мест тренировок и соревнований, тренеру и спортсмену следует помнить: место отталкивания не должно быть скользким; яма для приземления должна быть заполнена поролоном. ПРЫЖКИ В ДЛИНУ Н   аиболее уязвимыми звеньями ОДА прыгунов в длину являются область коленного и голеностопного суставов и поясничный отдел позвоночника (рис. 3) аиболее уязвимыми звеньями ОДА прыгунов в длину являются область коленного и голеностопного суставов и поясничный отдел позвоночника (рис. 3)Острые травмы ОДА в этом виде легкой атлетики составляют 83,7% всей патологии, что значительно превышает удельный вес острых травм по сравнению с прыжками в высоту. К ним относятся повреждения коленного и голеностопного суставов — травмы менисков (36,47% случаев), крестообразных (6,20%) и боковых (5,03%) связок коленного сустава, а также комбинированные и сочетанные повреждения капсульно-связочного аппарата этого же сустава, на долю которого приходится около 29% всей патологии. Значительно здесь количество ушибов и переломов, вместе составляющих 6,28% всей патологии, которые наиболее часто локализуются в области голени и стопы. Хронические заболевания ОДА на фоне повторных травм у прыгунов в длину составляют всего 16,3% всей патологии. Среди них наиболее часты остеохондрозы поясничного отдела позвоночника (рис. 4) (7,54% всей патологии), а также микротравматические заболевания коленного и голеностопного суставов, сочетанные микротравмы капсульно-связочного аппарата слизистых сумок и микротравматическая тендопатия собственной связки надколенника. Обстоятельства и причины возникновения травм ОДА у прыгунов в длину и меры их профилактики Обстоятельства и причины.В годичном тренировочном цикле прыгунов в длину наиболее травмоопасным является основной период подготовки — травмы составляют здесь более 75% общей патологии. На подготовительный же период приходится около 25% травм. Большинство травм возникает во время соревнований — 75%, из них 12,5% — наиболее ответственных соревнований и 25% — в период учебно-тренировочных занятий и сборов. Основные причины травматизма ОДА у прыгунов в длину: 1. Организационные ошибки, в том числе: — неудовлетворительное состояние мест занятий — 27,3%; — неблагоприятные метеоусловия—9%; — прочие организационные недостатки — 18,2%. 2. Методические погрешности—9,21%. 3. Причины, обусловленные недостатками технической подготовки спортсмена, — 36,3%. Среди причин организационного характера, наиболее часто приводящих к травмам у прыгунов в длину, следует указать недостатки в составлении календаря соревнований (иногда слишком плотный график соревнований, участие в них после неполного восстановления и т.п.), проведение соревнований при плохих метеорологических условиях (дождь, холод и т. п.). Методические погрешности подготовительного периода, как и ранее в других видах спорта, сводятся к нарушению принципа постепенности, т. е. к планированию больших объемов и интенсивности нагрузок без учета перерыва в занятиях по различным причинам, а также степени утомления спортсмена. Частота травм ОДА у прыгунов в длину во время тренировки соотносится с тем, в какой части ее происходит повреждение. Так, во вводной части травмы составили 14,3% случаев, в основной — 28,6% и в заключительной—57,1%. Следует отметить, что количество травм возрастает не только к концу тренировочного занятия, но и на пике соревнования, так как от попытки к попытке возрастает риск получения травмы, связанный с утомлением. Последнее выражается в ослаблении, а иногда и грубом нарушении координационных механизмов, что приводит к нарушению выработанного двигательного автоматизма и ошибкам в технике исполнения того или иного движения. Таким образом, методические ошибки приводят к ошибкам технического характера. Последние могут быть обусловлены не только низким уровнем физической подготовки. Так, наши исследования показывают, что при этом во время соревнований немаловажное значение имеет психоэмоциональное состояние спортсмена, его морально-волевые качества. Расслабленность или, напротив, излишнее возбуждение явилось неблагоприятным фоном для 75% травмированных спортсменов. Кроме того, к травмам приводит и неумение спортсмена точно оценить свои возможности. Обращаясь к механизму возникновения травм ОДА у прыгунов в длину, следует сказать, что повреждения, возникающие из-за неправильного приземления, составляют 55,6% всей патологии и связаны с прямым механизмом. У 44,4% спортсменов травмы отмечаются в момент разбега, толчка, приземления на расслабленные ноги, т. е. при непрямом механизме травмы, когда регистрируется нарушение артикуляции в суставах нижних конечностей (некоординированное сгибание, разгибание, скручивание в суставе). Меры профилактики.Для профилактики травм ОДА у прыгунов в длину необходимо научно обоснованное составление графика участия спортсмена в соревнованиях с учетом достижения им пика спортивной формы, четкая работа судейской коллегии во время проведения соревнований, обеспечение нормального ритма соревновательной деятельности, исключение всевозможных помех, контроль за качеством и креплением бруска и ямы для приземления. Спортсмен должен провести тщательную разминку перед каждой попыткой, что относится не только к соревнованию, но и к тренировке, особенно в плохую погоду. Кроме того, и тренер и легкоатлет должны следить за состоянием спортивной обуви. К специальным профилактическим мероприятиям в этом виде легкой атлетики относятся следующие: 1) планка закрепляется неподвижно на уровне площадки, при этом она должна быть ровной; чтобы предупредить ушиб пятки, под планку рекомендуется вкладывать губчатую резину; 2) в подготовительную часть тренировки включаются как обязательные специальные упражнения; 3) неуклонно совершенствуется техника разбега, отталкивания и приземления; 4) перед исполнением прыжка необходимо проводить интенсивную разминку. ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК Н  аиболее уязвимые звенья ОДА прыгунов тройным прыжком — область голеностопного сустава, стопы, коленного сустава, а также пояснично-крестцовый отдел позвоночника и туловищно-крестцовое сочленение (рис. 5). аиболее уязвимые звенья ОДА прыгунов тройным прыжком — область голеностопного сустава, стопы, коленного сустава, а также пояснично-крестцовый отдел позвоночника и туловищно-крестцовое сочленение (рис. 5). Острые травмы ОДА у прыгунов тройным прыжком составляют 61,16% всей патологии. Среди них чаще всего встречаются травмы капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и мелких сосудов среднего отдела стопы (около 35% всей патологии), что является индивидуальной особенностью патологии ОДА легкоатлетов — прыгунов тройным. На долю травм коленного сустава приходится всего около 11 % всей патологии, что отличает этот вид от прыжков в высоту и длину. Как и в предыдущих видах прыжков, здесь редко наблюдаются повреждения мио-энтезического аппарата, которые составляют 1,38% всей патологии и представляют собой частичные разрывы икроножной мышцы в области внутренней головки. Вместе с тем в этой группе четко прыжок выявляется увеличение количества ушибов и переломов. Переломы локализуются в основном в области плюсневых костей (8,33% всей патологии), ушибы составляют 4,16% всей патологии. Хронические заболевания ОДА на фоне повторных травм у прыгунов тройным прыжком составляют 38,84% всей патологии. К ним относится в первую очередь хроническая травматизация элементов голеностопного сустава (т. е. повреждения капсульно-связочного аппарата, покровного хряща, микропереломы в области верхушек лодыжек, а также в области прикрепления капсулы к таранной кости), которая составляет 18,05% всей патологии. Значительно реже встречаются явления микротравматической тендопатии собственной связки надколенника (1,38% всей патологии) и хронические ин-фрапателлярные бурситы коленного сустава. Хронические заболевания миоэнтезического аппарата (хронические миоэнтезиты мышц задней группы бедра, области перехода икроножной мышцы в сухожилие, паратенониты ахиллова сухожилия) составляют 5,54% всей патологии. К этой же категории хронических заболеваний относится патология позвоночника, представленная остеохондрозами, деформирующими спондилезами и спондилоартрозом и составляющая 6,94% всей патологии ОДА прыгунов тройным. Среди хронических микротравм следует указать на хронические заболевания надкостницы большеберцовой кости — динамические периостеопатии и периоститы, являющиеся серьезным лимитирующим фактором роста спортивных показателей. Обстоятельства и причины возникновения травм ОДА у прыгунов тройным прыжком и меры их профилактики Обстоятельства и причины.В годичном тренировочном цикле подготовки прыгунов тройным основное количество травм — 66,7% приходится на подготовительный период. В основном, соревновательном периоде они встречаются значительно реже — 33% случаев. При этом следует сказать, что травмы чаще всего возникают во время проведения учебно-тренировочных занятий, а во время соревнований — сравнительно редко. Организационно-методические причины возникновения травм ОДА прыгунов тройным связаны с неудовлетворительным состоянием условий тренировки,а также различными ошибками технического характера. Среди причин методического характера следует отметить нарушение принципа постепенности увеличения объемов, интенсивности и сложности тренировочных нагрузок, что проявляется в основном (67% случаев травм) и заключительном периодах тренировочного занятия (около 33% случаев травм) и обусловлено утомлением легкоатлета или его неготовностью к выполнению интенсивных нагрузок. Как и в других видах спорта, травмы, связанные с этими причинами, свидетельствуют о недостатках планирования нагрузок и косвенно указывают на слабый уровень общей и специальной физической подготовки. К числу причин технического характера следует отнести нарушения в технике выполнения специальных (неправильная постановка ноги на грунт во время прыжка, т. е. «натыкание» в шаге на маховую ногу) и неспециальных, спортивно-вспомогательных (скачковые упражнения), имитационных, общеукрепляющих (глубокий сед со штангой), игровых и других упражнений. В напряженный подготовительный период причиной травмы ОДА у прыгунов тройным могут стать и нарушения общего режима, на что в первую очередь и должны обратить внимание и тренер и спортсмен. Прямой механизм травм у прыгунов тройным сопряжен с падениями и ударами — 50% случаев, а непрямой — с неправильной артикуляцией в суставахнижних конечностей. Меры профилактики.В качестве специальных средств предупреждения травм у прыгунов тройным прыжком укажем следующие: постоянное совершенствование техники бега, переход к тройному прыжку лишь при наличии навыка в прыжках в длину (В.Д.Дешин), неукоснительное соблюдение принципа постепенности в овладении мастерством тройного прыжка, постепенное увеличение длины и скорости разбега. Необходимо тщательно следить за качеством и состоянием спортивной обуви, проводить разминку перед выполнением прыжка, постепенно адаптироваться при смене грунта, обязательно использовать амортизирующие стельки, эластичные го-леностопники и наколенники, следить за состоянием позвоночника. ПРЫЖКИ С ШЕСТОМ Н  аиболее уязвимые звенья ОДА у прыгунов с шестом — область плечевого пояса, коленного, голеностопного суставов и стопы (рис. 6). аиболее уязвимые звенья ОДА у прыгунов с шестом — область плечевого пояса, коленного, голеностопного суставов и стопы (рис. 6). Острые травмы ОДА у прыгунов с шестом составляют 78% всей патологии. Таким образом, этот вид прыжков можно определить как наиболее травматичный. К острым травмам относятся комбинированные повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного, коленного суставов и ключично-акромиального сочленения, а также травмы мениска, крестообразных и особенно боковых связок коленного сустава, на долю которых приходится 12% всей патологии. Частая острая травматизация боковых связок является особенностью этого вида спорта. Другая особенность этого вида легкой атлетики — большое количество ушибов— 16% всей патологии и переломов—24% всей патологии. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что прыжки с шестом выделяются среди других видов прыжков наибольшим количеством тяжелых травм ОДА. Хронические заболевания ОДА у прыгунов с шестом составляют 22% всей патологии. Среди них наиболее часты хронические микротравмы капсульно-связочного аппарата слизистых сумок, покровного хряща голеностопного и коленного суставов, а также суставов области плечевого пояса, что диагностируетсякак плечелопаточный периартрит. Обстоятельства и причины возникновения травм ОДА у прыгунов с шестом и меры их профилактики Обстоятельства и причины.В годичном тренировочном цикле прыгунов с шестом наибольшее количество травм — 75% приходится на основной и 25% — на подготовительный периоды, как наиболее напряженные. Травмы, как и в предыдущих видах прыжков, преимущественно возникают на тренировке. Во время соревнований они отмечаются значительно реже. Основные причины травматизма у прыгунов с шестом: неправильная организация учебно-тренировочного занятия — 20%; неудовлетворительное состояние спортивного оборудования и инвентаря — 25,5%; методические ошибки—22,5%; технически неправильное выполнение приема или упражнения — 32%. Организационно-методические причины травматизма в этом виде прыжков чаще всего связаны с ошибками в планировании учебно-тренировочного процесса и непосредственно предсоревновательного этапа, а также с плохими условиями тренировок и недостатками в материально-техническом обеспечении (например, с низким качеством шеста). Среди причин методическогохарактера следует отметить в первую очередь нарушение принципа постепенности, выражающееся в резком увеличении объема, интенсивности и сложности тренировочных нагрузок,не соответствующих уровню физической и технической подготовленности спортсмена. Кроме того, особого внимания заслуживает тот факт, что соотношение специальных и неспециальных нагрузок резко сдвинуто в сторону первых, что говорит об узкой специализации при подготовке прыгунов с шестом. Ошибки методического характера находят отражение в структуре травматизма в разные периоды тренировочного занятия. Так, 44% травм приходится на его основную часть. Если травматизм в начальной части тренировочного занятия (26%) можно объяснить плохо проведенной разминкой, то в заключительной части (25% травм) — только утомлением. Непосредственной причиной травмы у высококвалифицированных прыгунов с шестом чаще являются падение, удары о грунт, т. е. прямой механизм травмы, составляющий более 60% всей патологии. Около 19% травм обусловлены нарушением артикуляции в суставах (резким сгибанием, разгибанием, скручиванием в суставе и т.п.), т.е. непрямым механизмом травмы. Более чем в 20% случаев имеет место комбинированный механизм травмы. Немаловажное значение при возникновении травмоопасной ситуации имеет психическое состояние прыгуна. Наши исследования показывают, что в момент выполнения прыжка более чем в 34% случаев травма возникает на фоне излишне возбужденного состояния, когда имеет место крайне сильное желание показать высокий результат. Меры профилактики.Изучение причин возникновения травм указывает основные пути их профилактики. Как и в других видах прыжковых дисциплин легкой атлетики, у прыгунов с шестом прежде всего необходимо рациональное построение учебно-тренировочного занятия в основном периоде подготовки. Основное внимание тренера и спортсмена должно быть сосредоточено на общей и специальной физической и технической подготовке, обеспечении качественным инвентарем, правильном судействе во время соревнований. Перед выполнением прыжка, как уже не раз говорилось ранее, необходимы тщательная разминка, соответствующий психоэмоциональный настрой. На наш взгляд, не утратили своего значения разработанные В. Д. Дешиным профилактические рекомендации: 1. Непосредственно перед каждым занятием проверять качество шестов. 2. Не проводить тренировку в дождь на скользком грунте. Кроме того, при выполнении отдельных упражнений не пользоваться туфлями с шипами; при тренировке «перехода» через планку стойки должны быть с тяжелым основанием или закреплены так, чтобы исключить их падение при неудачном прыжке; планка должна легко сваливаться при неудачном прыжке; при начальном обучении не разрешать прыжки с жесткого ящика для упора. Его следует заменить ямой, вырытой в грунте; допускать переход занимающихся к самостоятельным прыжкам после овладения ими более устойчивым равновесием в упражнении «висения» на шесте. |

Современные методы профилактики в спорте.

Речь идет о методе, который благоприятно влияет на двигательную способность футболистов. Следует заметить, что в данном случае практика опередила теорию, поскольку тренеры начали применять стрейчинг в тренировках футболистов, не изучив в достаточной мере влияние этого метода на физиологические функции организма, костно-мышечный и связочный аппарат.

В поиске наиболее эффективных средств для предупреждения травм шведский спортивный специалист Экстранд длительное время изучал причины их возникновения. Проведенные им исследования показали, что в 50% случаев причиной возникновения травмы была недостаточная эластичность (твердость) мускулатуры, недостаточная (ограниченная) подвижность в суставах, неполное восстановление футболиста после травмы, отсутствие надлежащего уровня тренированности.

Результаты проведенных Экстрандом исследований, касающихся различных способов разминки, которые применяются в футболе, показали, что они в недостаточной мере обеспечивают подготовку мышц и суставов футболиста к выполнению игровых и двигательных действий в условиях тренировок и соревнований. На основании полученных данных Экстранд разработал рекомендации, направленные на предупреждение травм. Их суть заключается в том, что на разминке перед тренировкой или матчем футболисты, наравне с традиционными действиями, должны выполнять упражнения с напряжением и растягиванием мышц и связок. Способ выполнения этих упражнений автор назвал «стрейчингом» (от английского stretching – «растягивание-напряжение»). Здесь напряжение конкретных мышц чередуется с обязательным небольшим их расслаблением, т.е. предложенные Экстрандом упражнения приводят организм игрока в состояние напряжения-расслабления-растягивания мышц, которое обеспечивает игровые и двигательные действия во время тренировок или соревнований. Благодаря таким действиям улучшается эластичность и сократительная способность мышц.

В современном футболе игроки и тренеры пользуются этим методом преимущественно как составной частью разминки. Довольно часто футболисты выполняют упражнения с раскачиванием и натягиванием мышц без предварительного напряжения, что методически неправильно. Довольно ограниченное количество таких упражнений выполняется в конце тренировок. Согласно авторам, которые разработали этот метод, упражнения стрейчинга можно выполнять на протяжении всей тренировки. Лучше, если такие упражнения футболисты будут использовать в сочетании с бегом.

Некоторые специалисты, в частности Solverborn, характеризуют стрейчинг как систему упражнений, во время выполнения которых, на основе принципа напряжения-расслабления-растягивания мышц и поддержания их в состоянии напряжения, развивается способность к растягиванию, что и приводит к улучшению подвижности суставов.

Согласно Asshauera применение стрейчинга благоприятно влияет и на улучшение координации движений.

Anderson показывает, что упражнения стрейчинга положительно влияют не только на двигательный аппарат и пластичность мышц, но и улучшают подвижность суставов, а также общее правильное владение своим телом, дыхание, благодаря чему достигается общее психическое расслабление.

Положительные результаты приносит стрейчинг и при выполнении на тренировке однонаправленных упражнений, хотя после них подвижность футболиста значительно ухудшается.

Согласно концепции Андерсона ученые и тренеры пользуются в этом случае знаниями о влиянии психосоматических упражнений (по системе йогов и аутогенной тренировки), построенных на взаимоотношениях соматической и аутогенно-висцеральной составных частях, путем взаимного объединения нервной и психической регуляции. Это означает, что под влиянием мышечной деятельности происходят изменения в сердечно-сосудистой, дыхательной системах и нервном состоянии футболиста. Во время выполнения упражнений стрейчинга наступает физическое, а потом и психическое расслабление, поэтому натягивание мышц используется как средство реабилитации. Исходя из этих предпосылок, стрейчинг и был введен в спортивную практику.

Физиология спорта разделяет двигательные качества на силу, скорость, выносливость и ловкость. Однако существует и классификация с разделением способностей на подвижность, эластичность и координацию. В то же время координацию лучше отнести к области нервной регуляции. Эластичность в большей мере характеризует физические свойства мышц.

Подвижность – это фактор, который зависит от качества функционального состояния двигательного аппарата (суставов, мышц, состояния нервно-мышечного перехода на быстрые действия). Важность этого фактора особенно четко проявляется при усталости, которая приводит к ухудшению подвижности (за счет снижения действий нервно-мышечных механизмов).

Согласно теории стрейчинга сила, выносливость и гибкость оказывают влияние на общее состояние организма. Эти три качества являются как бы тремя китами, на которых строится проявление физических способностей всего организма.

Упражнения стрейчинга лучше всего развивают гибкость. Если ловкость зависит от состояния нервно-мышечной координации и подвижности в суставах, то в основе скорости лежат другие факторы, на которые не удается повлиять упражнениями стрейчинга, поскольку скорость сокращения мышечных волокон обусловлена генетически. Границы, которые определяют частоту движений, заложены в механизмах центральной нервной системы, поэтому стрейчингом (как и другими упражнениями) на развитие скорости можно повлиять лишь незначительно.

Стрейчинг характеризуется напряжением, натягиванием мышц. Чтобы понять физиологическую суть этих действий, необходимо хотя бы вкратце представить построение мышцы на микроуровне. Мышечные волокна состоят в основном из актина и миозина. Именно под влиянием их действий изменяется состояние мышц.

В состоянии расслабления (покоя) мышцы актин и миозин не соединены между собой. В состоянии напряжения или натягивания актин взаимодействует с миозином (не обособленно один от другого).

Сокращение и расслабление – это активные биохимические и биофизические процессы, под влиянием которых кальций и белок превращаются в энергию, вырабатывающую АТФ, где и возникают так называемые прочные мосты, которые притягивают актин и миозин друг к другу. Процесс натягивания мышцы происходит механически, где актин также отделен от миозина.

Первой фазой стрейчинга является напряжение. При таком действии происходит изометрическое сокращение, которое приводит к напряжению мышцы, при этом сохраняется ее длина. Во время выполнения действий, при которых длина мышцы не изменяется (например, удержание веса), в процессе увеличения ее напряжения выделяется большое количество тепла, что и является первой фазой стрейчинга. Эта тепловая энергия необходима для следующего механизма – натягивания мышцы, что очень важно, поскольку оно содействует уменьшению трения, а значит, предотвращает случайные повреждения.

Процесс расслабления (состояние покоя) мышцы – это короткая переходная фаза стрейчинга между напряжением и натягиванием. Фаза натягивания мышцы в стрейчинге является наиболее важной. Именно отсюда и происходит название этого метода. Здесь речь идет о значительном, а не о кратковременном и умеренном натяжении мышцы продолжительностью около 20-30 сек.

Во время натягивания мышца преодолевает механическое сопротивление, которое может возникнуть рефлекторно, в связи с чем ее необходимо предохранить от возможного механического повреждения. Процесс натягивания вызывает рефлекс, который приводит мышцу к сокращению. Однако при выполнении упражнений стрейчинга рефлекторный феномен необходимо либо преодолевать, либо избегать (обходить).

Согласно исследованиям Андерсона правильное натягивание мышц характеризуется тремя фазами:

- фаза умеренного натягивания;

- фаза интенсивного натягивания (в обеих фазах необходима выдержка продолжительностью 20-30сек);

- фаза экстремального натягивания, которую обойти невозможно.

После этой фазы натягивание необходимо прекратить, чтобы избежать повреждений. Кроме того, различают:

- параллельное натягивание;

- легкое натягивание;

- сильное экстремальное натягивание;

- самое сильное натягивание;

- 20-30 натягиваний с выдержкой в натягивании 30 сек с усиленным натягиванием;

- основные виды экстремального натягивания не преодолевать.

Рывковые и повторные упражнения с элементами натягивания к стрейчингу не относятся. Однако Андерсон включил сюда и некоторые повторные упражнения.

Шведская школа стрейчинга содержит и традиционные гимнастические упражнения, которые влияют на понижение эластичности мышц, и рывковые упражнения, которые предотвращают рефлекторное сокращение (натягивают мышечные волокна).

Американская школа стрейчинга пропагандирует упражнения атлетической гимнастики, построенные на возбуждении мышечных волокон. Речь идет об экономном натягивании и напряжении мышц-антагонистов (6 сек на каждое выполнение на протяжении одной минуты).

Важной проблемой стрейчинга является то, что натягивание мышцы осуществляется адекватно стимулу, который раздражает мышечные волокна и заставляет мышцы сокращаться. Например, рефлекс, выпрямляющий сгибатели голени в коленном суставе. Такие рефлексы обеспечивают и выпрямление положения тела. Они являются основой всей двигательной активности на самом низком уровне.

Для самого рефлекса характерным является:

- Быстрое его включение.

- Прямое соотношение между силой и скоростью натягивания, а также скоростью ответа.

- Прекращение действия рефлекса после выпрямления конечности, которое наступает по достижении нужной степени напряжения или сокращения, приводящей к отключению сухожильного рецептора.

В стрейчинге после начального умеренного натяжения мышцы наступает ее сокращение. Нужная степень сокращения сохраняется на протяжении всего периода натягивания, поскольку мышечные волокна находятся под влиянием беспрерывного возбуждения. Возбужденность мышечных волокон влияет (действует) на мотонейроны, и поэтому их повышенная возбужденность влияет (действует) на мышечный тонус. Активность мотонейронов увеличивается при страхе, беспокойстве или болезни. В таких случаях мышечный тонус повышается, и чтобы его снизить, необходимо расслабление, которое и есть одной из фаз состояния мышц во время выполнения упражнений стрейчинга.

Сухожильные рецепторы расположены на переходах мышечных волокон в сухожилие и реагируют на активность напряжения мышцы и ее натягивание. Во время натягивания возбуждение мышц осложнено, поэтому и требуется сильное напряжение. Чем сильнее мышечное сокращение, тем активнее и быстрее включаются в работу сухожильные рецепторы, которые отключают сокращение, – мышца расслабляется. Это одновременно является условием для следующего напряжения мышцы. Механизм действия сухожильных рецепторов рассматривается как «самоторможение» мышцы и в тот же время является одним из условий правильного ее натяжения. Именно поэтому в начале стрейчинга необходимы сокращения мышц, в результате чего возникает тепло.

Упражнения стрейчинга выполняются следующим образом.

- НАПРЯЖЕНИЕ: напрягайте мышцу или группу мышц с максимальной силой, чтобы их нельзя было сократить (изометрическое напряжение мышц), и сохраняйте в напряженном состоянии 20-30 сек.

- РАССЛАБЛЕННИЕ: расслабьте напряженную или растянутую мышцу на 2-3 сек.

- НАТЯГИВАНИЕ: натяните мышцу до упора и сохраняйте в натянутом состоянии на протяжении 20-30 сек.