Формирование контингента студентов технического вуза: проблемы и подходы к их решению геометрическими методами квалиметрии

| Вид материала | Автореферат диссертации |

СодержаниеВ первой главе Во второй главе В третьей главе Четвертая глава |

- Формирование аксиологических компонентов профессиональной компетентности у студентов, 446.09kb.

- Формирование ноксологической компетентности студентов технического вуза будущих специалистов, 551.16kb.

- С. Ф. Вольская Обсуждаются проблемы формирования правовой грамотности студентов технического, 69.33kb.

- Лекция Формирование рыночной экономики (4 ч.), 595.17kb.

- Утверждаю, 72.57kb.

- Кафедра Международных финансов примерная тематика квалификационных работ (бакалавра), 36.21kb.

- И темы рефератов по психологии для студентов технического вуза, 278.39kb.

- Формирование межкультурной компетенции на основе использования аутентичных видеоматериалов, 295.94kb.

- В. А. Вартанян представления о сознании у студентов технического вуза, 977.21kb.

- Формирование готовности к функционально-математическому моделированию при обучении, 556.32kb.

В первой главе «Анализ отечественного и зарубежного опыта формирования студенческого контингента» определяются основные подходы к содержанию, сущности предмета исследования, выявляются его роль, место и особенности организации в модернизируемой системе высшего образования, а также тесная связь с состоянием социально-экономического развития общества.

В процессе выполнения работы был изучен объемный пласт диссертационных исследований, однако далее, в основном, указаны авторы докторских диссертаций, потому что кандидатские, хотя и представляют научный интерес, но, как правило, посвящены отдельным, частным вопросам указанной тематики. Их обзор здесь не приводится ввиду ограниченности объема реферата.

Проведенный анализ научных разработок, имеющих отношение к исследуемой проблеме, позволил сделать вывод о том, что система формирования контингента студентов технического вуза по-прежнему остается категорией практической педагогики, она не стала еще предметом специального целостного теоретического исследования. Так, недостаточно четко определены сами понятия «контингент студентов», «довузовское образование» и «довузовская подготовка», слабо обобщен и систематизирован опыт, накопленный приемными комиссиями вузов и структурами довузовской подготовки в нашей стране и за рубежом. Мало внимания, на наш взгляд, уделяется системному характеру довузовского образования и особенно социально-педагогическим и экономическим условиям функционирования этой системы и подходам к определению эффективности её работы на основе квалиметрических показателей.

В логике большинства проведенных исследований отсутствует нацеленность на проблемы приема, анализируются лишь частные аспекты вопроса, тогда как целостный процесс формирования контингента представляет собой заключительный этап длительной подготовительной работы, в том числе, профориентационной. Изыскания в области проблем ориентации молодежи на получение высшего технического образования, подготовки к ЕГЭ и к продолжению обучения в вузе, а также совершенствования системы приема в высшую школу, еще не получили достаточного развития.

Отмечается, что проблема формирования вузовского контингента студентов относится к типу многоаспектных. Её органические связи с различными сторонами развития общества позволяют дифференцировать социальный, политический, демографический, экономический, педагогический, психологический, личностный и ряд других аспектов формирования контингента. Каждый из них имеет своё определенное влияние на проблему и может стать объектом управления и отдельного самостоятельного исследования. В соответствии со сформулированными задачами более подробно был рассмотрен социально-педагогический аспект, а также демографический и экономический, как наиболее значимые аспекты поставленной проблемы.

Посредством синтеза дефиниций «формирование» и «контингент», проведенного путем экстраполяции категориального подхода Э.Ш. Хамитова, определяется понятие «формирование контингента», рассматриваемое, в первую очередь, с позиций социальной педагогики. При этом с позиций рационалистического подхода указанное понятие можно рассматривать как результат, процесс или образовательную систему.

Основой любого предприятия, учреждения или организации является коллектив. В высшем учебном заведении его составными частями являются трудовой (профессорско-преподавательский, учебно-вспомогательный и обслуживающий персоналы) и студенческий коллективы. Понятия «коллектив» и «контингент» не являются тождественными. На практике под контингентом вуза в основном понимают контингент студентов или студенческий коллектив.

Характеризуя контингент вуза с различных сторон, обращается внимание на то, что контингент выступает как общественное явление с присущими ему свойствами, характеристиками, признаками общего и специфического порядка. Общее в контингенте берет начало и является проекцией принятых в социуме норм, правил и установок. Специфику контингента вуза определяют целевые установки профессиональной подготовки. С другой стороны, контингент представляет собой явление структурного порядка. В данном случае он юридически и формально приобретает границы в пределах учебного заведения согласно его целям и задачам. Как структурный элемент, студенческий контингент рассматривается в качестве системообразующего элемента вузовской жизни.

Одним из основополагающих подходов научного анализа целостного процесса формирования контингента высшей школы, как сложного социального явления, является идея системности. Высшее учебное заведение – реально существующий социальный организм, представляющий собой сложный системный объект и требующий, поэтому системного подхода к управлению. Конкретным инструментом системного подхода выступает системный анализ, представляющий собой совокупность методов и приемов изучения сложных объектов и процессов. Все аспекты системного анализа (морфологический, структурный, функциональный и генетический) выступают в органическом единстве, что обусловлено единством свойств целостной системы.

Согласно концептуальной основе исследования рассмотрение проблемы формирования контингента вуза в качестве системы с позиции системного подхода дает возможность учесть все факторы, влияющие на данное социально-педагогическое явление. Существенным является и то, что использование системного подхода предполагает более четкую постановку задачи, определение средств для ее решения. Системный подход предоставляет возможности анализа систем, направленные на решение исследуемой проблемы в двух аспектах: с одной стороны, как инструментарий для решения задачи формирования контингента; с другой – как один из подходов, с помощью которого решаются конкретные задачи, связанные с этим процессом.

Применяемые методы исследования непосредственно связаны с программно-целевым, личностно-деятельностным, интегративно-модульным, личностно-ориентированным, профессионально-деятельностным и другими подходами. Между названными подходами имеется тесная взаимосвязь, в отдельных случаях доходящая до внутреннего единства. Это связано, прежде всего, с тем, что в их основу в той или иной трактовке или модификации положены одни и те же категории. С другой стороны, как известно из практики, ни один из подходов не может считаться достаточным для решения динамически развивающихся задач педагогической действительности. Многолетние исследования с использованием тех или иных подходов привели к тому, что сложился научно обоснованный аппарат исследования, были найдены варианты решения проблемы.

В условиях модернизации системы образования в России инновации, внедряемые в систему непрерывного образования, предопределяют исторический ракурс при рассмотрении всего комплекса вопросов, связанных с его историей и ретроспективной оценкой опыта преобразований. Особое значение имеет изучение опыта взаимодействия учебных заведений высшего и среднего образования в XIX веке, когда происходили процессы разработки и законодательной легитимизации формируемой образовательной политики, создания и реализации стратегии обновления этих структур. Многое из того ценного теоретического и практического наследия в этой области оказалось сегодня утраченным, поэтому возникла объективная потребность в новом его осмыслении. С целью изучения генезиса исследуемой проблемы был проведен историко-педагогический анализ становления и развития системы формирования контингента студентов российских вузов.

Поиск современных путей гармоничного развития среднего и высшего образования не может проходить без опоры на анализ исторических событий, учета ошибок и достижений предшествующего времени. Проблема разработки государственной политики в области образования для современной России не менее, а иногда значительно более актуальна, чем в XIX веке. В рассматриваемый период заведения высшего и среднего образования неоднократно подвергались преобразованиям, в ходе которых формировалось их организационное и учебное устройство, совершенствовались формы и методы привлечения и сохранения контингента. Реконструкция многосложного процесса реформирования университетов и средней школы при ретроспективном характере исторического исследования имеет практическое преимущество – известную завершенность эксперимента, знание результатов и отдаленных последствий проведенных нововведений.

Законодательное регулирование высшего университетского образования на протяжении XIX века вплоть до 1917 года осуществлялось общеуниверситетскими Уставами 1804, 1835, 1863 и 1884 гг. В этой главе проанализированы в сравнительном плане положения приведенных Уставов и других нормативных документов, относящиеся к формированию контингента императорских университетов, а также образовательная политика государства в этой сфере.

Система технического образования в России в XIX веке складывалась под влиянием развития промышленности, внедрения новых технологий производства. Число желающих получить образование увеличивалось, а количество технических вузов практически оставалось без изменения. Приблизительно к 1885 году они, вследствие большого количества абитуриентов, стали придавать вступительным экзаменам все более конкурсный характер.

Некоторые вузы устанавливали программы вступительных экзаменов, выходящие за пределы гимназического курса. Для их успешной сдачи необходимо было специальное «натаскивание», и тогда к услугам молодежи явились и подготовительные учебные заведения, и репетиторы, и специальные сборники задач конкурсных экзаменов. Для повышения вероятности поступления с 1885 г. почти все поступающие стали подавать документы и сдавать экзамены сразу в несколько вузов. Была распространена практика зачисления абитуриентов с низкими баллами, в ущерб другим, имевшим лучшие результаты, но не обладавшим влиятельными знакомствами. Так, в Санкт-Петербургском институте инженеров путей сообщения в 1893–1903 гг. внеконкурсный набор составлял 30–50 % от общего количества зачисленных.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ситуация с формированием контингента студентов вузов на рубеже XIX–XX веков в условиях «образовательного бума», во многом спровоцированного масштабным созданием негосударственных вузов, весьма напоминает ситуацию, сложившуюся в высшей школе России к концу XX века. Проблемы высшего образования того времени были не менее острыми, чем сейчас, поэтому актуальным и заслуживающим внимания представляется опыт их решения.

Серьезная трансформация системы формирования контингента студентов совершилась в советский период. Декретом СНК РСФСР в 1917 г. были отменены все национальные, сословные и классовые ограничения при приеме в вузы. Для рабочих и крестьян, желающих получить высшее образование, создавались подготовительные курсы, ставшие предшественниками рабфаков, организованных впоследствии при всех университетах.

Далее дается сравнительный анализ трансформации подходов к организации набора в вузы, происходившей в период существования СССР и постсоветский период. Здесь же рассматривается международный опыт формирования контингента студентов вузов развитых стран, изучение которого позволило сделать ряд выводов об общих тенденциях в этой области. В основном, зарубежные системы приема в вузы основываются на результатах общенациональных экзаменов (аналогов ЕГЭ). Необходимость качественной подготовки специалистов с высшим образованием в современных условиях диктует введение при приеме дополнительных вузовских испытаний различного вида и направленности. Существенную помощь абитуриентам в переходе от школы к вузу, так же как и в нашей стране, оказывают различного рода системы дополнительной подготовки, как правило, действующие при наиболее престижных и крупных вузах.

Во второй главе освещаются социально-педагогический, демографический и экономический аспекты проблемы формирования контингента вуза.

Международный и отечественный исторический опыт свидетельствует о том, что основным механизмом формирования контингента студентов является их отбор в соответствии с требованиями, предъявляемыми вузами, а в определенных случаях и государством. Для того чтобы вузы могли подготовить и предложить работодателю высококвалифицированного специалиста, необходим определенный уровень подготовленности принимаемого контингента. Практически всегда это должно подтверждаться документально (аттестатами, сертификатами, свидетельствами и т.п.). Для многих вузов (например, негосударственных в нашей стране), которые занимаются не формированием, а комплектованием контингента с целью зарабатывания денег, на этом процесс приема заканчивается. Если же количество желающих обучаться в вузе существенно превосходит его возможности, то приводятся в действие механизмы, возводящие абитуриентам барьеры к поступлению.

Обычно в качестве такого препятствия применяют систему конкурсного отбора, критериями которого являются различного рода портфолио, оценки из документа о среднем образовании, результаты вступительных испытаний (иногда совмещенных со школьными) или надежных систем экзаменов (государственных или национальных тестирований, олимпиад). С целью повышения шансов преодоления этих преград абитуриентам практически повсеместно предлагаются услуги по довузовской подготовке в виде дополнительных коллективных или индивидуальных занятий.

Самое серьезное влияние на систему формирования контингента студентов вузов, а следовательно, на его качество и социальный состав, оказывает социальная политика государства, которая может законодательно увеличивать (или ограничивать) возможности получения высшего образования определенными категориями граждан по таким основаниям как состояние здоровья, социальное происхождение, принадлежность к национальным меньшинствам, материальное положение, служба в Вооруженных Силах и т. д.

Рассмотрены некоторые аспекты наблюдаемых изменений, связанные с социально-экономическими теориями человеческого и социального капитала. Выделены и изучены несколько основных теоретических концепций неравенства доступа к образованию: правовое, социально-экономическое, обусловленное различиями в качестве образования на предшествующих ступенях обучения и другие, основанные на трудах Г. Беккера, У. Бека, Р. Будона, П. Бурдье, Дж. Коулмена, Р. Патнэма, Д. Ролза и других ученых. Проблематика доступности высшего образования анализировалась в мотивационном, этическом, экономическом, пространственном, содержательно-образовательном измерениях.

С точки зрения проблем обеспечения социального равенства исследованы вопросы приема в вузы, которые раскрываются в анализе динамики ценностных ориентаций и возможностей их реализации, доступности и качества образования для представителей разных социальных групп. При этом теоретический анализ функций довузовского образования производился в перспективе стратификации и социальной мобильности. Отмечается, что повышение доступности образования может привести не только к социальной интеграции, но и к социальному конфликту, особенно в условиях рассогласования привычных связей между характеристиками уровней образования и дохода. Происходящие изменения в сфере образования меняют традиционное понимание содержания понятия доступности высшего образования и традиционное представление о том, какие группы относятся к числу социально уязвимых с точки зрения возможностей обучения в вузе. Понимание доступности высшего образования как возможности поступления в вуз и полноценного обучения в нем становится недостаточным, поскольку в реальности первостепенное значение приобретает не наличие диплома, а качество полученного образования.

Особое внимание при анализе было уделено влиянию доступности образования на формирование контингента студентов в период после распада СССР, который в нашей стране ознаменовался значительными политическими и экономическими переменами, повлекшими модификацию общих условий формирования ориентации и социального поведения молодежи. Система российского образования претерпела значительные изменения в процессе демократизации жизни общества и развития рыночной экономики. Вопросы обеспечения социальной справедливости при приеме, объективного оценивания знаний поступающих, повышения уровня их подготовленности к обучению в вузе потребовали более подробного исследования, результаты которого представлены в следующих главах диссертации.

В ближайшей перспективе демографические процессы будут оказывать серьезнейшее влияние на систему формирования контингента вузов, ставя перед ней новые задачи и проблемы. Ключевыми для отечественного образования демографическими тенденциями будут почти двукратное падение численности населения в типичном возрасте получения профессионального образования и интенсификация миграционных процессов.

Количество зачисленных в вузы оторвалось от демографической динамики, начиная с 2000 года оно стало стабильно превышать по годам число выпускников средних школ. Анализ динамики развития высшей школы как по числу учебных заведений, так и по количественному контингенту обучающихся позволил сделать вывод об окончании образовательного бума, наблюдавшегося последние 10 лет. На фоне общего роста студенческого контингента в России произошло серьезное переформатирование всей системы высшего образования – студенты очной формы обучения стали составлять меньше половины обучающихся. Присутствие России на международном образовательном рынке не соответствует её потенциальным возможностям, в последнее время отмечается существенное ухудшение динамики численности обучающихся в РФ иностранных граждан.

Одной из масштабных инноваций, внедряемых в практику российского образования, является ЕГЭ. В настоящей работе исследованы его возможности и риски, роль и место в формировании контингента вуза, дается научно обоснованное исследование этого проекта средствами эвалюации – интегративной категории оценочно-аналитической деятельности в различных проектах по управлению качеством образования. Современная трактовка этого термина в образовании не отождествляет его исключительно с процессом получения оценок, рассматривая его гораздо шире, понимая эвалюацию как спектр различных направлений анализа процесса и результатов образования, обеспечивающий по совокупности научно-обоснованные решения для управления его качеством.

После вступления в действие с 2009 г. ряда нормативно-распорядительных документов, связанных с полномасштабным введением ЕГЭ, возникли новые проблемы при реализации равенства прав граждан в доступе к высшему образованию. Проведенные в последнее время социологические опросы свидетельствуют о снижении доверия населения к ЕГЭ как системе беспристрастного оценивания знаний выпускников и механизма проведения объективного конкурсного зачисления в вузы. Анализ существенным образом изменившихся подходов к формированию контингента вузов выявил ряд проблемных мест в механизме ЕГЭ и несоответствие принципам социальной справедливости отдельных пунктов введенных нормативных документов. Обосновывается необходимость совершенствования механизма организации олимпиад, особенно в части расширения и упорядочения географии мест их проведения.

В третьей главе освещается пропедевтическая деятельность структур довузовской подготовки и профориентации как основа механизма формирования контингента студентов. Система довузовской подготовки и профориентации является важнейшей составляющей механизма формирования контингента вуза. Осуществляя посредническую функцию между средней и высшей школой, она предполагает качественно отличные от средней школы отношения ответственной зависимости между субъектами образовательного процесса, где на первый план выступает необходимость самостоятельной регуляции своего поведения и наличие навыков сознательной организации абитуриентами своей учебной деятельности.

Следует отметить, что исследователи не обходили своим вниманием вопросы профориентации, качества образования, ЕГЭ, подготовки к поступлению в вуз, адаптации и успешного продолжения обучения в нем. Доказательством может служить тот факт, что в последние годы было защищено довольно большое количество диссертаций данного направления. Однако докторских, заслуживающих особого внимания, с серьезными теоретическими исследованиями системы довузовской подготовки, среди них было выявлено только две – это работы В.Ф. Глушкова (1997) и А.И. Черных (2008). В диссертациях А.А. Петрусевича, И.В. Фролова анализировались организационно-педагогические основы профильного обучения и связанные с этим изменения в общеобразовательной школе. Различные вопросы повышения эффективности методической системы непрерывного образования в своих докторских диссертациях рассматривали В.А. Анищенко, О.В. Белоусова, В.Н. Бобриков, М.Ю. Бокарев, Е.Н. Кикоть, Л.И. Лурье, Н.Н. Маливанов, С.М. Маркова, Е.А. Перминов, В.Н. Просвиркин, Е.А. Смирнова, М.В. Шабанова, В.И. Шаповалов, Г.М. Щевелева, О.Н. Щербакова и др.

Вопросы связи довузовского образования с инновационными процессами, протекающими в современной школе, так или иначе, рассматривались в работах А.С. Борщова, Б.Т. Лихачева, В.А. Садовничего, И.Ф. Харламова, В.А. Черкасова.Социологический аспект проблемы довузовского образования являлся предметом исследований И. И. Лошаковой, Э.Е. Чекановой и В.Н. Ярской и др. Теоретико-методологическое обоснование обеспечения преемственности в общем и профессиональном образовании связано с именами А.В. Батаршева, Ю.А. Кустова, М.И. Махмутова, Н.В. Немовой, Л.О. Филатовой, С.Н. Чистяковой, Т.М. Чурековой, Г.И. Щукиной и др. Проблеме актуализации довузовской подготовки учащихся в условиях современного рынка труда посвятили свои работы Б.С. Гершунский, Л.В. Голуб, А.Н. Джуринский, М.В. Никитин, В.М. Филиппов, В.Д. Шадриков и др.

Довузовская подготовка обеспечивает углубленное изучение отдельных общеобразовательных предметов, создает условия для выбора учащимися индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями, более эффективно готовит выпускников к профессиональному самоопределению, обеспечивая преемственность общего и профессионального образования. Отдельные аспекты довузовской подготовки школьников в условиях профилизации отечественного образования раскрывают Г.В. Дорофеев, А.Ж. Жафяров, М.В. Карнаухова, А.В. Кузнецов, И.Я. Лернер, Л.М. Линецкая, Т.Г. Новикова, А.А. Орлов, А.А. Остапенко, И.Б. Федоров, С.Н. Чистякова, Т.И. Шалавина и др.

В этой главе подробно изучены сущность педагогических целей, формы и методы довузовской подготовки, разработаны основные элементы теории довузовской подготовки: понятийно-терминологический аппарат и принципы, в научных и прикладных аспектах рассмотрены понятия «довузовское образование» и «довузовская подготовка», реализованы некоторые функции теории пропедевтической деятельности.

Сформулировано положение о том, что довузовское образование – это система, в которой реализуется процесс довузовской подготовки, результатом которого является достижение и подтверждение индивидуумом образовательного ценза, необходимого и достаточного для обучения в вузе и получения высшего профессионального образования. Особенности довузовской подготовки и наличие рынка образовательных услуг потребовали разработки новой многоэлементной дидактической системы, дополняющей и развивающей известные в традиционной дидактике системы. Дидактическая система, в которой реализуется процесс довузовской подготовки, состоит из таких основных элементов как: цель, содержание, обучающие, обучаемые, методы обучения, средства обучения, организационные формы обучения, а также подсистем: учебно-материальной, финансово-экономической, нормативно-правовой, оценочно-результативной, маркетинговой и др.

Применительно к системе довузовской подготовки маркетинг целесообразно трактовать в широком смысле, понимая под ним систему знаний об организации образовательного процесса и управления им в условиях острой конкуренции и необходимости первоочередного учета требований потребителей образовательных услуг. Концепция социально-этического маркетинга лучше всего соответствует принципам функционирования системы довузовской подготовки.

Эффективность обучения в системе довузовской подготовки целесообразно рассматривать в педагогическом, социальном и экономическом аспектах как показатель, включающий в себя два основных параметра: качество и стоимость. Экономическая оценка эффективности довузовской подготовки выявляет степень соответствия полученных результатов намеченным целям и задачам учебно-воспитательного процесса в лице подготовленного абитуриента с наименьшими затратами времени, труда преподавателей, обслуживающего персонала и обучающихся, денежных средств (как со стороны обучающегося, так и со стороны образовательного учреждения, занимающегося довузовской подготовкой).

Формирование контингента студентов, наиболее отвечающего требованиям вузов, возможно только при активном и плодотворном взаимодействии заведений высшего и среднего образования на основе взаимовыгодного сотрудничества в вопросах профориентации и подготовки абитуриентов к ЕГЭ. Основой профориентационной деятельности школы и вуза являются такие требования как: системность и последовательность, полнота педагогической ориентации, связь с жизнью, педагогическая тактичность, перспективность профориентационной деятельности, обеспечение своевременности выбора профессии и др.

Выбор профессии будет осознанным лишь в том случае, когда окончательное решение о нем является результатом длительного процесса, в ходе которого индивид: осознаёт необходимость подготовки к выбору и получению профессии; учится оценивать свои возможности; накапливает профессиональные и личностные знания, на основе которых формируется самооценка; изучает мир профессионального образования и только тогда принимает решение о выборе своей образовательной траектории.

В этой главе исследованы также роль и место профильных классов в структуре довузовского образования и особенности их функционирования в техническом вузе на примере ФДП Омского государственного технического университета, в котором разработана и действует оригинальная система профессиональной ориентации и подготовки абитуриентов к поступлению. Накопленный опыт работы ОмГТУ со своими базовыми школами показывает, что преподаватели университета должны проводить в специализированных (профильных) классах не только дополнительные, но и основные (оплачиваемые за счет муниципального бюджета) занятия. При этом формируется не только необходимая база знаний у абитуриентов, но и создается определенная психологическая атмосфера, чему способствует организация учебного процесса, свойственная вузу: лекции, семинары, лабораторные работы высокого уровня, учебно-научная работа.

Самой серьезной проблемой в реализации такого подхода является нежелание руководителей местной системы образования производить законодательно утвержденную повышенную по сравнению с оплатой школьных учителей почасовую оплату преподавателям ОмГТУ. Система оплаты их труда на основании Единой тарифной сетки (ЕТС), действовавшая до 2009 года, не способствовала повышению его качества. ЕТС весь период своего действия не обеспечивала объективности в сфере исчисления заработной платы, хотя Правительство РФ неоднократно её видоизменяло.

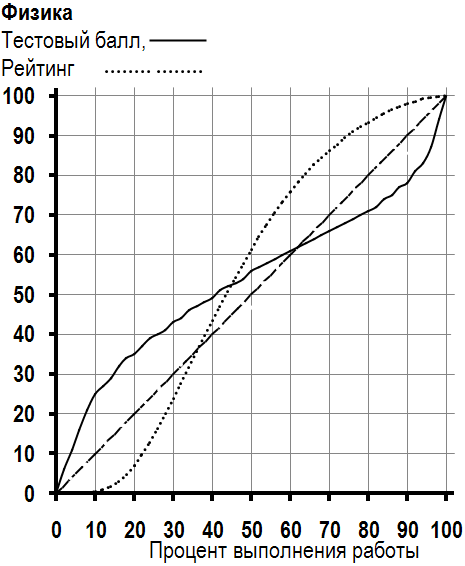

В работе графоаналитическими методами проанализированы модификации шкал ЕТС разных лет (рис. 1). Только с помощью геометрического представления данных можно увидеть на графиках зависимостей коэффициентов оплаты от разрядов точки перегиба, которых быть не должно.

Этот пример показывает преимущества геометрического моделирования. По нашему мнению, графическим методам следует уделять особенное внимание при обучении школьников приемам логического мышления, а также для развития у них пространственных представлений и творческих способностей.

Одной из существенных проблем технических вузов является большой отсев студентов, не сдавших экзаменов по таким важным техническим дисциплинам как сопромат, начертательная геометрия, инженерная графика, теоретическая механика, электротехника и т.д. Опыт показывает, что у этих студентов не выработано «инженерное мышление», которое основывается на развитой логике, четких пространственных представлениях и умениях применять полученные знания на практике.

|

| Рис. 1. Зависимость между разрядами ЕТС и тарифными коэффициентами |

На наш взгляд, выявить и развить знания, умения и навыки, на основе которых формируется «инженерное мышление», можно уже во время обучения на ФДП. Для этого в процессе обучения математике и физике особое внимание следует уделять задачам, в которых широко используются функциональные зависимости, координатный и векторный методы, рисунки и графики.

Этой же цели служит преподавание в профильных классах инженерной и компьютерной графики, проведение в ОмГТУ региональных туров Всероссийской политехнической олимпиады.

Четвертая глава посвящена применению геометрических методов квалиметрии при анализе и построении моделей проведения конкурсного отбора с целью комплектования контингента студентов

В последние годы отличительными особенностями системы образования стали информатизация, независимая оценка качества обучения, формирование сопоставимой образовательной статистики, менеджмент с использованием баз объективных результатов достижений. Смена приоритетов в обществе усилила требования к качеству обучения и определению достигнутого уровня на каждой ступени образования.

Мировой опыт показывает, что в условиях реформирования образования необходимо повышение эффективности управленческих воздействий на качество образовательного процесса и достигаемые в нем результаты. Понимание такой важной роли управления находит свое отражение в попытках переосмысления применяемой в квалиметрии трактовки качества образования, в создании развернутого научного обоснования систем управления качеством и интенсивном развитии их методологического, методического и информационного обеспечения.

В настоящее время исследования по научным проблемам управления качеством образования идут в трех основных направлениях. Одно из них нацелено на методологию, закладывающую теоретические основы инновационных методов управления качеством образования и научной организации процесса управления: Ю.П. Адлер, В.И. Андреев, А.Г. Бермус, Н.Ф. Ефремова, А.Н. Майоров, Е.И. Михайлова, В.М. Монахов, В.П. Панасюк, М.М. Поташник, А.И. Севрук, А.И. Субетто и др. К ним примыкают концептуально-методологические исследования, рассматривающие частные проблемы контроля и различные квалиметрические методы оценки качества образования, выделяющие совокупности показателей и расставляющие приоритеты в определении его критериев: В.И. Байденко, В.И. Васильев, И.Г. Галямина, В.А. Кальней, И.А. Морев, В.Ю. Переверзев, С.И. Плаксий, Т.Н. Тягунова, Н.П. Чурляева и др. В рамках педагогических технологий квалиметрическим вопросам контроля и оценки качества обучения уделяли внимание В.П. Беспалько, В.В. Юдин, Г.К. Селевко и др.

Другое направление исследований связано с попытками стандартизации целевых ориентиров и составляющих процесса управления качеством образования. К нему относятся работы по созданию государственных образовательных стандартов и систем менеджмента качества образования, основанных на стандартах ИСО 9000-2000, таких авторов как: О.В. Аристов, В.А. Качалов, Э.М. Коротков, В.А. Нефедов, Н.А. Селезнева, В.М. Соколов, Ю.Г. Татур и др.

Третье направление – теоретико-методологические исследования в области оценки состояния, изменений и тенденций в образовании – базируется на теории педагогических измерений, получившей интенсивное развитие после начала в нашей стране эксперимента по введению ЕГЭ. Прогресс в развитии этой ветви квалиметрических методов определяют ученые: В.С. Аванесов, А.Е. Бахмутский, В.А. Болотов, В.И. Звонников, Г.С. Ковалева, Ю.М. Нейман, С.А. Сафонцев, Л.Е. Смушкевич, А.О. Татур, В.А. Хлебников, М.Б. Челышкова, Т.И. Шамова, В.Н. Шаулин, А.Г. Шмелев и др.

Вопросам образовательной квалиметрии в аспекте ее влияния на эффективность контроля качества были посвящены докторские диссертации Л. В. Ишковой, Б.И. Канаева, Э.В. Литвиненко, С.А. Сафонцева, Т.А. Снигиревой, О.Ф. Шиховой и др. Вопросами мониторинга в образовании занимались А.И. Пульбере, Ю.А Шихов, Н.Г. Буркова и др. Контроль качества в педагогике и его влияние на образовательные процессы изучали О.Г. Берестнева, О.А. Граничина, В.И. Звонников, М.В. Карнаухова, Н.Г. Корнещук, М.Н. Недвецкая, Н.А. Сеногноева, О.А. Хлебосолова, Н.П. Чурляева, А.Н. Ярыгин и др.

Анализ истории развития категории оценки показал тенденцию постоянного поиска совершенствования формы оценки учебных достижений на основе дифференциации оценки и оценивания, а также её функций: обучающей, развивающей, диагностической, контролирующей, организационной, информационной, мотивационно-побудительной и др.

Педагогические измерения в системе оценки качества образования являются одними из наиболее современных, объективных, оперативных и информативных средств контроля качества учебных достижений обучающихся. Они обеспечивают повышение объективности и надежности результатов, оперативность педагогического анализа и экспертной оценки содержательных компонентов образования, дополняя и совершенствуя уже существующие традиционные формы и методы контроля.

Эффективная реализация основных функций педагогических измерений позитивно влияет на повышение качества обучения, совершенствование объективных процедур и технологий контрольно-оценочной деятельности педагогов, повышение эффективности аттестации обучаемых методами тестирования, реализацию государственной политики в области образовательных стандартов, обеспечение оптимальных условий для самостоятельной работы учеников с помощью контрольно-обучающих программ, обеспечение условий для дифференциации и индивидуализации массового образовательного процесса на основе технологий тестирования.

В этой главе тестирование рассматривается как метод контроля знаний, умений и навыков, анализируются его преимущества и недостатки, а также проблемы внедрения и реализации тестовых технологий в России. Технология проведения ЕГЭ многое позаимствовала из Централизованного тестирования (ЦТ), включая и некоторые его недостатки. В последние годы результаты ЦТ и ЕГЭ являлись преобладающими показателями, учитывавшимися приемными комиссиями вузов при проведении конкурсного отбора и, тем самым, определяли качество формируемого контингента студентов. Поэтому был проведен анализ проблем реализации ЦТ с целью предотвращения на ЕГЭ повторения ошибок ЦТ и разработки подходов к совершенствованию методики обработки результатов. Использование геометрических методов квалиметрии, прикладной геометрии и визуализации статистической информации в данном случае себя полностью оправдало, так как позволило решить поставленную задачу. Представлен также анализ результатов проведения эксперимента по введению ЕГЭ в Омской области.

Конкурсный отбор в настоящем исследовании рассматривается как основной механизм системы комплектования контингента вузов. Утверждается, что сложившаяся в России за многие десятилетия система формирования студенческого контингента является в определенной степени компромиссом между всеми заинтересованными сторонами, участвующими в этом процессе. Проблема рассмотрена с позиций государства, вуза, абитуриентов и их родителей.

Инновационные формы оценки учебных достижений, включая ЕГЭ, основываются на сочетании количественных и качественных методов измерения. Применение количественных методов требует использования стандартизированных тестов, при использовании качественных методов привлекаются эксперты, применяются анкеты, наблюдения, интервью. Методология применения результатов измерений основывается на теории надежности и валидности.

Результаты ЕГЭ продемонстрировали возможность использования разработанных контрольно-измерительных материалов для дифференциации обучающихся по уровню их подготовки при зачислении в вузы. Анализ показывает повышение качества этих материалов. Однако для более полного обеспечения объективности получаемых результатов необходимо их дальнейшее совершенствование (более тщательный отбор, уточнение системы оценивания, совершенствование системы экспертизы и апробации заданий).

Геометрический анализ модели шкалирования результатов ЕГЭ (так же как и результатов Централизованного тестирования), реализуемой Федеральным центром тестирования (ФЦТ), выявил её несовершенство. Графики зависимостей тестового балла и рейтинга (процента участников ЕГЭ, имеющих меньший или равный балл) от процента выполненных заданий (отношения набранного первичного балла, умноженного на 100, к его максимальной величине) показывают, что после шкалирования высокие первичные баллы преобразуются в более низкие тестовые (рис.2, а). Абитуриенты не понимают ни смысла, ни процедурного механизма подобного пересчета.

|  |

| а) | б) |

| Рис.2: а) графики зависимостей тестового балла и рейтинга от процента выполненных заданий ЕГЭ по физике; б) области плоскости XOY, соответствующие суммам баллов двух предметов | |

Автором диссертации на научных конференциях неоднократно ставился на обсуждение вопрос о необходимости разработки методик сопоставления и сравнимости результатов различных видов вступительных испытаний. Потребность в этом возникла в ОмГТУ в период засчитывания наряду с баллами ЕГЭ результатов Централизованного тестирования. Проведенный геометрический анализ наглядно продемонстрировал отсутствие сопоставимости результатов проводимых ФЦТ национальных тестирований.

Весомым аргументом необходимости модернизации применяемой системы шкалирования ЕГЭ, по нашему мнению, является то, что ее нельзя использовать при оценке собственных вступительных экзаменов вузов (дополнительных, творческой направленности или для абитуриентов, освобожденных от сдачи ЕГЭ). Если, к примеру, оценивать такой экзамен по стобалльной шкале с позиций ФЦТ, то надо за 20 % выполненных заданий выставлять 30–40 баллов, а за 90 % заданий – только 80 баллов. В противном случае при общем суммировании баллов этот экзамен будет иметь иной весовой коэффициент по сравнению с остальными предметами, сданными в формате ЕГЭ. Эта злободневная с точки зрения обеспечения равенства прав на получение образования проблема до сих пор не нашла приемлемого разрешения.

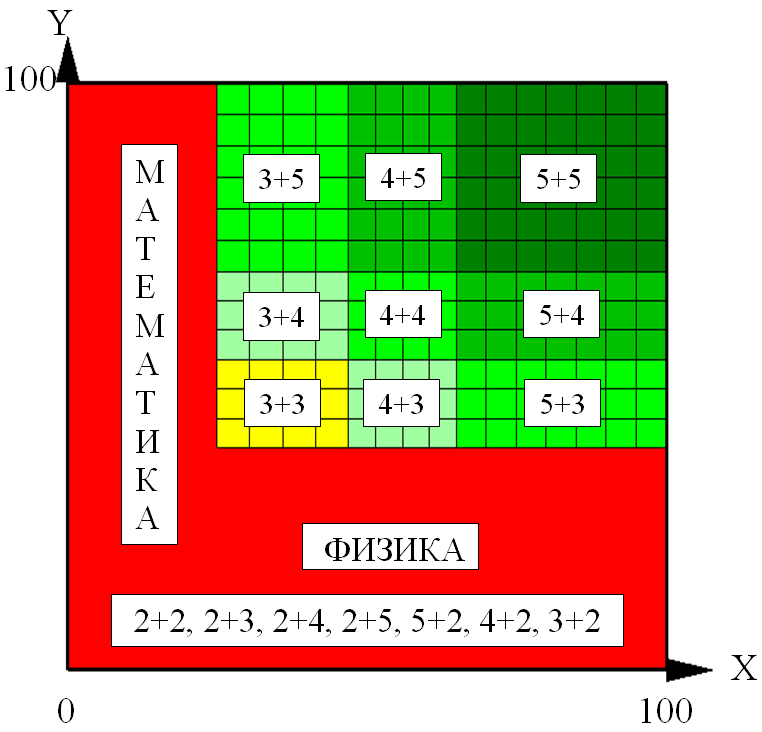

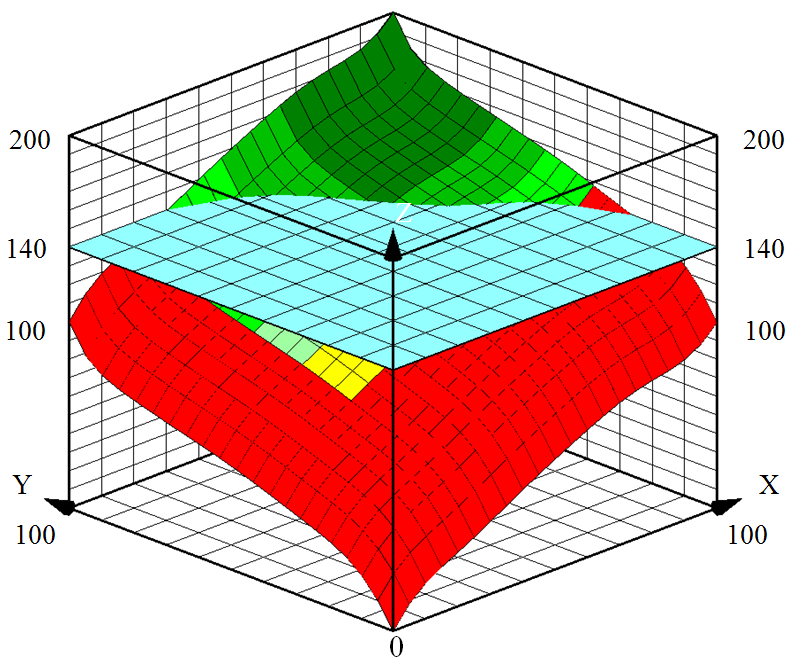

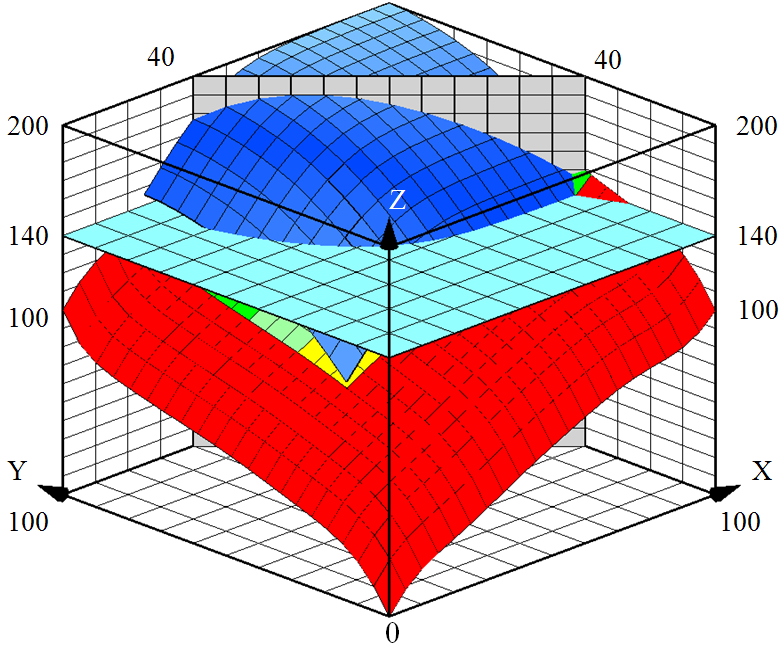

В период проведения эксперимента по ЕГЭ Рособрнадзор ежегодно утверждал шкалы перевода баллов ЕГЭ по предметам из стобалльной системы в отметки по пятибалльной шкале. Многие вузы проводили конкурс по сумме баллов после такого пересчета. В плоскости XOY изображены области оценок (баллов) ЕГЭ 2008 г. по стобалльной шкале, соответствующие суммам баллов по математике и физике по пятибалльной шкале (рис.2, б). С помощью геометрических методов квалиметрии были построены пространственные модели показателей качества подготовленности абитуриентов к поступлению в 2008 году (по сумме баллов, рейтингов) в зависимости от объемов выполненных заданий предметов вступительных испытаний. Приведем только одну из них, изображающую зависимость

, где

, где  – доля (%) выполненных абитуриентом заданий на ЕГЭ по математике,

– доля (%) выполненных абитуриентом заданий на ЕГЭ по математике,  – доля (%) выполненных заданий на ЕГЭ по физике,

– доля (%) выполненных заданий на ЕГЭ по физике,  – показатель качества подготовленности абитуриента, равный сумме баллов ЕГЭ по указанным предметам. Сечением моделируемой поверхности (рис. 3, а; 3, б) плоскостью

– показатель качества подготовленности абитуриента, равный сумме баллов ЕГЭ по указанным предметам. Сечением моделируемой поверхности (рис. 3, а; 3, б) плоскостью  является график, изображенный на рисунке 2, а. Проекция этой поверхности на плоскость XOY изображена на рисунке 2, б.

является график, изображенный на рисунке 2, а. Проекция этой поверхности на плоскость XOY изображена на рисунке 2, б.  |  |

| а) | б) |

| Рис. 3. Сечения поверхности плоскостями: а)  и б) и б)  | |

Динамический анализ модели методом параллельных сечений наглядно показывает, что контингент абитуриентов, зачисленных в вузы в соответствии с утвержденными рекомендациями по переводу тестовых баллов ЕГЭ в отметки по пятибалльной шкале, существенно отличается от контингента, зачисляемого непосредственно по сумме тестовых баллов ЕГЭ. К примеру, сечение поверхности плоскостью уровня

демонстрирует (рис. 3, а), что сумме в сто сорок баллов стобалльной шкалы могли соответствовать суммы в 8, 9, 10 баллов по пятибалльной шкале, и даже абитуриенты, получившие неудовлетворительные оценки по физике, тоже могли в сумме набрать 140 баллов. Сечение поверхности плоскостью

демонстрирует (рис. 3, а), что сумме в сто сорок баллов стобалльной шкалы могли соответствовать суммы в 8, 9, 10 баллов по пятибалльной шкале, и даже абитуриенты, получившие неудовлетворительные оценки по физике, тоже могли в сумме набрать 140 баллов. Сечение поверхности плоскостью  демонстрирует (рис. 3, б), что абитуриенты, выполнившие суммарно по двум предметам одинаковый объем – 140 % заданий, по пятибалльной шкале могли набрать в сумме 8, 9 или 10 баллов, что, конечно же, несправедливо.

демонстрирует (рис. 3, б), что абитуриенты, выполнившие суммарно по двум предметам одинаковый объем – 140 % заданий, по пятибалльной шкале могли набрать в сумме 8, 9 или 10 баллов, что, конечно же, несправедливо.После представления средствами компьютерной графики в Рособрнадзоре в октябре 2008 года геометрической части материалов реферируемой работы, свидетельствующих о серьезных искажениях при переводе результатов ЕГЭ из стобалльной шкалы в пятибалльную, граничащих с нарушением законодательного положения по обеспечению равенства прав в доступе и получении высшего образования, было принято решение об отказе с 2009 года от такой системы оценивания знаний абитуриентов.

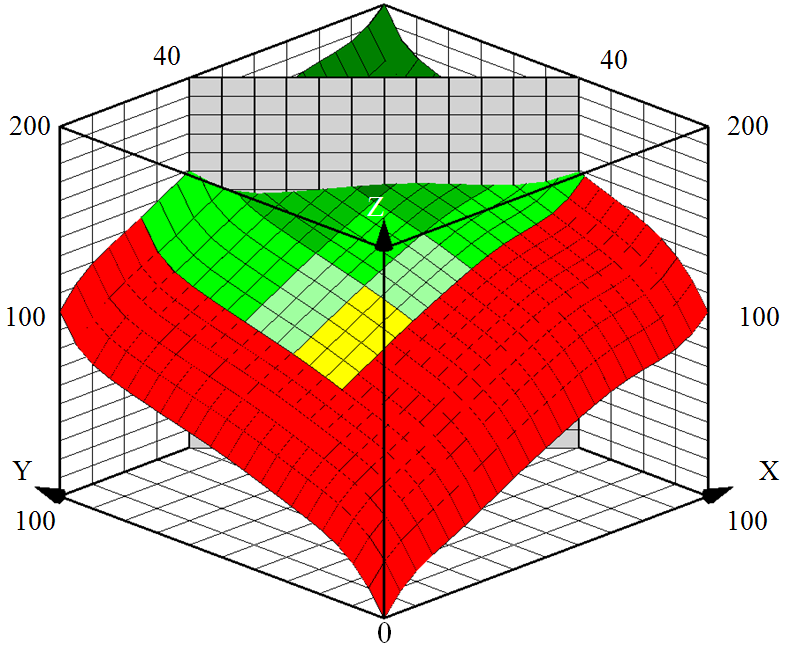

Проведенные графоаналитическими методами исследования свидетельствуют о том, что суммарный рейтинг является более объективным и понятным абитуриентам показателем при проведении конкурса по сравнению с суммой баллов как по стобалльной, так и по пятибалльной шкале, или суммарным процентом выполненных заданий. Такой показатель качества подготовленности абитуриента с точки зрения квалиметрии является более обоснованным. В подтверждение этого тезиса приведем геометрическую модель зависимости

, где

, где  – доля (%) выполненных заданий на ЕГЭ по математике,

– доля (%) выполненных заданий на ЕГЭ по математике,  – доля (%) выполненных заданий на ЕГЭ по физике,

– доля (%) выполненных заданий на ЕГЭ по физике,  – показатель качества подготовленности, равный сумме рейтингов абитуриента по указанным предметам ЕГЭ 2008 г. (поверхность синего цвета рис. 4).

– показатель качества подготовленности, равный сумме рейтингов абитуриента по указанным предметам ЕГЭ 2008 г. (поверхность синего цвета рис. 4).Сечения поверхности

плоскостями

плоскостями  и

и  демонстрируют следующее:

демонстрируют следующее:- при одинаковом суммарном объеме выполненных заданий более высокие конкурсные показатели имеют абитуриенты со стабильными (минимально различающимися по предметам) результатами;

- для достижения одинаковых показателей суммарного рейтинга «нестабильному» абитуриенту требуется выполнить больший объем заданий, нежели «стабильному» абитуриенту.

Такой подход при формировании студенческого контингента возвращает нарушенную действующим шкалированием ЕГЭ логику зачисления абитуриентов, выполнивших суммарно большее количество заданий, а не набравших большее количество баллов (которое не всегда ему соответствует) и, тем самым, легализует возможность предоставления определенных (небольших) преимуществ «стабильным» абитуриентам при зачислении.

|

| Рис.4. Зависимость суммарного рейтинга от %% выполненных заданий ЕГЭ |

Той же цели может служить замена показателя

на основе конкурса по результатам

на основе конкурса по результатам  экзаменов (

экзаменов ( ) на другой показатель

) на другой показатель  , где

, где  – процент выполненных заданий по

– процент выполненных заданий по  -ому предмету ЕГЭ

-ому предмету ЕГЭ  , а

, а  – показатель, по которому производится зачисление (при прочих равных условиях). Удобством использования этого показателя является то, что его значения, так же как и баллы ЕГЭ, находятся в промежутке от 0 до 100 при любом значении

– показатель, по которому производится зачисление (при прочих равных условиях). Удобством использования этого показателя является то, что его значения, так же как и баллы ЕГЭ, находятся в промежутке от 0 до 100 при любом значении  .

.В работе геометрическими методами квалиметрии обосновывается возможность и целесообразность применения разработанных подходов при проведении конкурсного отбора в вузы. Материалы исследования, в том числе статистические эксперименты на реальных базах результатов вступительных испытаний абитуриентов ОмГТУ, убедительно доказывают преимущество представленной в диссертации модели организации конкурсного отбора по сравнению с традиционно используемой. С её помощью обеспечивается более качественное формирование студенческого контингента.

ОмГТУ еще в 2002 году принял решение о проведении всех вступительных испытаний в ОмГТУ в форме бланкового тестирования. Для этого под руководством автора диссертации был создан программно-технический комплекс контроля знаний, с помощью которого удалось автоматизировать регистрацию абитуриентов, сканирование и распознавание бланков, обработку результатов с заданным уровнем надежности, распечатку итоговых ведомостей и статистический анализ. Комплекс интегрирован с действующей системой учета абитуриентов с соблюдением контролируемого надлежащего уровня секретности. Эффективность его использования была подтверждена не только в ОмГТУ, но и в Камском государственном политехническом институте (г. Набережные Челны).

На наш взгляд, некоторые идеи, реализованные в нашей разработке, имеет смысл использовать при совершенствовании организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ. В условиях введения ЕГЭ в штатный режим настоящая разработка не только не утрачивает своего значения, но и, наоборот, продолжает активно использоваться приемной комиссией ОмГТУ при приеме категорий граждан, которые вместо ЕГЭ сдают вузовские экзамены.