Отчет по организации и проведению летнего межрегионального экологического тренинг-лагеря «Заповедная смена 2008» для учащихся сельских школ, проживающих в непосредственной близости от оопт

| Вид материала | Отчет |

- Приказ «20» мая 2011 г. №222 Об организации работы летнего оздоровительного лагеря, 40.51kb.

- Это форма организации летнего досуга детей в условиях села, города, не требующая больших, 443.42kb.

- Документация об аукционе на проведение открытого аукциона, 5253.36kb.

- Программа пришкольного оздоровительного лагеря «Лучики солнца», 238kb.

- Основные формы реализации программы Кадровое обеспечение Ожидаемые результаты Организация, 155.89kb.

- Пояснительная записка. Профильная смена «Экологическая тропа» Основное содержание программы, 138.69kb.

- -, 1413.93kb.

- Программа пришкольного оздоровительного лагеря для организации летнего отдыха детей, 353.43kb.

- Отчет пришкольного оздоровительного лагеря «родничок», 136.72kb.

- Программа лагеря дневного пребывания «Солнышко», 218.77kb.

Фото 3. Участники заполняют анкеты.

Так, например, анализ анкет показал, что большинство считают, что в школе «получают достаточно биологических знаний», но достаточно много (29,85%) оценивают свой запас знаний по биологии как «недостаточный». Оценивая экологическую ситуацию в России 70,09% процентов участников считают что «ситуацию можно исправить» (в это же время 16,77% считают, что «ситуация крайне тяжелая», и даже, что «ситуация невыносимая» (1,85 %). Один из участников так прокомментировал свой ответ на этот вопрос: «Ситуация на данный момент тяжелая, но взяться за эту проблему – будет шанс все исправить!» Наиболее важными, по мнению участников, являются такие проблемы как, «проблема выброса веществ в окружающую среду» – 44,88%, «увеличение отходов» – 44,88%, а также «исчезновение редких видов животных и растений» – 54,47%. Один из участников в своей анкете написал, что основной проблемой является то, что «мало кто хочет решать эти проблемы».

Какие пути решения этих и других проблем наиболее эффективны? – это следующий вопрос, на который пришлось ответить участникам анкетирования. За сокращение промышленных предприятий проголосовало всего 9,48% участников – и это вполне понятно, ведь проблему это не решит, т.к. продукция этих производств необходима для благополучия местного населения, а вот сделать эти производства экологически чистыми – это другое дело. Эффективными методами решения экологических проблем участники считают усиление контроля за соблюдением законов об охране природы – 64,16%, а так же внедрение новых технологий во все виды деятельности человека, которые позволяют уменьшить загрязнение окружающей среды – 49,02%. Одним из эффективных методов предотвращения «экологической катастрофы» участники считают также необходимость «воспитания экологической культуры населения» – 53,16%. Причем работа эта должна начинаться с раннего детского возраста. Для взрослых необходимо разработать и внедрить систему повышения квалификации (курсы, тренинги, семинары и др.) в области экологии и рационального природопользования для различных уровней и отраслей деятельности.

Оценивая свой личный вклад в решение экологических проблем, ребят отмечали, что они «участвуют в природоохранных мероприятиях» – 62,42%, «сажают деревья» – 54,68%, «стараются производить меньше мусора» – 47,28%, «помогают спасать молодь рыбы» – 17,32%.

На вопрос «Что вы знаете о водно-болотных угодьях Нижней Волги?» участники экологического лагеря давали вполне грамотные определения, по сравнению с участниками прошлого года, пусть и не совсем в научной формулировке. То, что это водоемы, в которых обитает множество живых организмов, и произрастают растения, знали практически все, также как и то, что эти природные комплексы нуждаются в охране, ведь в последнее время нагрузки на эти территории сильно увеличились.

Участникам первой смены было предложен тест: «Как ты относишься к окружающей среде. Дети, приехавшие в экологический лагерь, знают достаточно об окружающей среде, о взаимосвязях, которые в ней существуют, им известны проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов. Этот тест позволило самим детям узнать и определиться в своем отношении к природе, возможностях, о том, как повлиять на свое будущее. Главным источником загрязнения в Астраханской области 58,82% опрошенных назвали нефте- и газодобывающие компании. Самым главным для жизни людей 52,94% выбрали состояние окружающей среды и здоровья. В качестве своего вклада в эколого-просветительскую работы 58,83% опрошенных готовы разработать и реализовать с друзьями экологический проект в своей школе или селе.

После заполнения анкет участников экологической смены информировали о том, что каждая команда должна будут разработать экологический проект «Мама, папа, я - экодружная семья!». Он должен включать в себя несколько конкурсов и массовых мероприятий экологической направленности, в которых могли бы участвовать семейные команды. Тема проекта была выбрана не случайно. Очень важно задуматься о том, в каком мире будут жить наши дети. Ребенок должен видеть красоту природы родного края, заботиться о ней. Поэтому перед родителями стоит очень важная задача – научить этому своего ребенка. Общение в семье со своими родителями – важнейший элемент воспитания подрастающего поколения. Необходимо своим примером показывать любовь к природе. Нельзя воспитать словом и учить ребенка любить зверей, птиц и растений показывая только картинки, книги и фильмы о природе. Участвуя в мероприятиях этого проекта, семьям представится уникальный шанс стать самой «экологической семьей» не на словах, а на деле!

Во время подготовки проекта участники могли обратиться за помощью или советом к организаторам или тренерам. Детям впервые представлялась реальная возможность стать не только участниками различных мероприятий, но и их разработчиками. Они узнали, что успешность реализации любого проекта на 90% зависит от четкой планировки и подготовки мероприятий. Такой необычный опыт наверняка пригодится им в жизни.

Организаторы ни в чем не ограничивали фантазию разработчиков проекта. В помощь участникам в разработке проектов, был составлен бланк (приложение № 8), в котором предусматривались все основные составляющие проектной заявки, в т.ч. цели и задачи, ресурсы, ожидаемые результаты и даже оценка эффективности от его реализации для сохранения ВБУ. Защита проектов проводилась в конце смены, причем участники должны были провести одно из запланированных мероприятий, привлекая в качестве участников своих друзей из других команд, организаторов лагеря, лекторов и тренеров.

Участников информировали, что следующий день начнется с торжественного открытия экологической смены. Поэтому команды должны были еще вечером придумать себе название, девиз и представление, а так же обозначить тему своего проекта. Среди названий команд были как обычные так и достаточно оригинальные – «Волжане» - Иванчугская СОШ, «Лесничие» и «Silurus» - Восточнинская СОШ, «Экоспас» - Ленинская СОШ №2 (Волгоградская обл.), «Спасатели природы» - Гандуринская СОШ и др. Девизы команд были посвящены охране природы.

10 июля 2008 года на открытии лагеря участников приветствовали директор заповедника Н.А. Литвинова и представитель Проекта ПРООН/ГЭФ Дадонкина С.В. Последующие смены открывались зам. директора по ЭПР Мех Н.В. и зам. директора по охране Замятиной Г.В. Кульминационный момент открытия всех смен экологического лагеря - торжественное открытие «флага» с эмблемой Астраханского заповедника – для участников всегда был долгожданным, ведь именно с этого момента они отправлялись в путешествие по «стране заповедных знаний».

День второй – «День охраны»

В

торой день экологической смены был посвящен изучению особенностей режима особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России и Астраханского заповедника, как части российской заповедной системы. Из эмоциональной лекции зам. директора по охране Замятиной Г.В. участники узнали, когда и с какой целью был организован Астраханский заповедник, какие задачи стоят перед его сотрудниками в настоящее время. В ходе работы использовались такие приемы, как работа в малых группах, «мозговой штурм», «деловые и ролевые игры», в ходе которых перед участниками ставились проблемные и из которых необходимо было найти выход. Такой подход к организации работы позволил сократить лекционную часть до минимума, все необходимые знания у. В режиме такой работы были даны характеристики и приведены примеры всех видов ООПТ, существующих в России. Ребята из Ленинской школы Волгоградской области говорили об отличиях природного парка от заповедника. Так же рассмотрели общую структуру заповедника, частники «добывали» самостоятельно.

торой день экологической смены был посвящен изучению особенностей режима особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России и Астраханского заповедника, как части российской заповедной системы. Из эмоциональной лекции зам. директора по охране Замятиной Г.В. участники узнали, когда и с какой целью был организован Астраханский заповедник, какие задачи стоят перед его сотрудниками в настоящее время. В ходе работы использовались такие приемы, как работа в малых группах, «мозговой штурм», «деловые и ролевые игры», в ходе которых перед участниками ставились проблемные и из которых необходимо было найти выход. Такой подход к организации работы позволил сократить лекционную часть до минимума, все необходимые знания у. В режиме такой работы были даны характеристики и приведены примеры всех видов ООПТ, существующих в России. Ребята из Ленинской школы Волгоградской области говорили об отличиях природного парка от заповедника. Так же рассмотрели общую структуру заповедника, частники «добывали» самостоятельно. Фото 4. Игра на командообразование «Гусеница»

Они сами сформулировали такие специфические понятия как «заповедное ядро» и «охранная зона», перечислили особенности охранных мероприятий на этих территориях. Напряженная работа в группах тем не менее не вызывала усталости у детей, т.к. занятия в помещении чередовались с подвижными играми на свежем воздухе «Гусеница», «Снежный ком» и др. Эти игры также способствовали снятию коммуникативных барьеров, созданию положительного настроения, развитию навыков группового взаимодействия, персональной ответственности за групповой результат и помогали тренерам и самим детям быстрее запомнить имена друг друга.

Б

ольшой интерес и рабочий азарт у участников всех смен вызвала ролевая игра «Задержание браконьеров», в которой дети по очереди исполняли роли госинспекторов заповедника и нарушителей. При обнаружении нарушителей одни госинспектора «бросались» на нарушителей, полные решимости защитить природу в заповеднике. Другие же напротив терялись и, не зная, что делать были неуверенны в своих действиях.

ольшой интерес и рабочий азарт у участников всех смен вызвала ролевая игра «Задержание браконьеров», в которой дети по очереди исполняли роли госинспекторов заповедника и нарушителей. При обнаружении нарушителей одни госинспектора «бросались» на нарушителей, полные решимости защитить природу в заповеднике. Другие же напротив терялись и, не зная, что делать были неуверенны в своих действиях. Фото 5. Ролевая игра «Задержание браконьеров»

«

Нарушители» же напротив были на редкость изобретательны, «задержанные» с орудиями лова и рыбой они пытались все спрятать, утверждая, что это не их, а они случайно заблудились. Собиравшие в заповеднике ягоду ребята в роли «местных жителей» жалостливо рассказывали о голодных детях, которые ждут их дома, о том, что только здесь осталась такая ежевика и слезно просили пожалеть их, утверждая, что такое больше не повторится. Так на игровой практике участники осознали, как нелегко госинспектору при встрече с нарушителями соблюдать хладнокровность и выдержку, когда нарушители ведут себя вызывающе, угрожают госинспекторам, или наоборот взывают к состраданию. При этом госинспекторам нужно не только принять меры по обеспечению собственной безопасности, но и вести себя корректно, фотографировать и заполнять все необходимые документы (протоколы, акты и т.п.). Играя роль госинспекторов заповедника, ребятам пришлось столкнуться с особенностями и трудностями повседневной работой госинспекторов заповедника. Это позволило им лучше понять, как нелегко охранять природу, тем более в условиях сложной социально-экономической ситуации окружающей территории. Разбирая каждую игровую ситуацию, участники сами (но под руководством тренера) определяли «плюсы» и «минусы» каждого момента и даже выработали «правила для госинспекторов».

Нарушители» же напротив были на редкость изобретательны, «задержанные» с орудиями лова и рыбой они пытались все спрятать, утверждая, что это не их, а они случайно заблудились. Собиравшие в заповеднике ягоду ребята в роли «местных жителей» жалостливо рассказывали о голодных детях, которые ждут их дома, о том, что только здесь осталась такая ежевика и слезно просили пожалеть их, утверждая, что такое больше не повторится. Так на игровой практике участники осознали, как нелегко госинспектору при встрече с нарушителями соблюдать хладнокровность и выдержку, когда нарушители ведут себя вызывающе, угрожают госинспекторам, или наоборот взывают к состраданию. При этом госинспекторам нужно не только принять меры по обеспечению собственной безопасности, но и вести себя корректно, фотографировать и заполнять все необходимые документы (протоколы, акты и т.п.). Играя роль госинспекторов заповедника, ребятам пришлось столкнуться с особенностями и трудностями повседневной работой госинспекторов заповедника. Это позволило им лучше понять, как нелегко охранять природу, тем более в условиях сложной социально-экономической ситуации окружающей территории. Разбирая каждую игровую ситуацию, участники сами (но под руководством тренера) определяли «плюсы» и «минусы» каждого момента и даже выработали «правила для госинспекторов». Фото 6. «Разбор полетов» - работа над ошибками «госинспекторов» после ролевой игре

«Задержание браконьеров»

О

тдельная тема была посвящена проблемам взаимоотношения местного населения и заповедника. В двух малых группах были определены причины конфликтов, а затем были предприняты попытки поиска путей выхода из тех конфликтных ситуаций, которые участники эколагеря посчитали самыми актуальными.

тдельная тема была посвящена проблемам взаимоотношения местного населения и заповедника. В двух малых группах были определены причины конфликтов, а затем были предприняты попытки поиска путей выхода из тех конфликтных ситуаций, которые участники эколагеря посчитали самыми актуальными. Фото 7 и 8. Участники разбирают причины конфликтов между ООПТ и местными жителями.

О

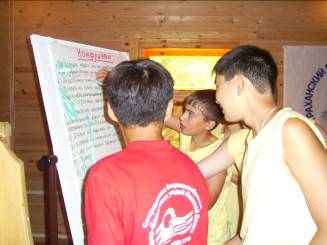

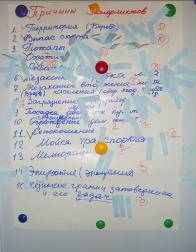

сновным конфликтом большинство участников смен назвали разногласия, связанные с борьбой за ресурсы. Это и рыбные запасы, объекты охоты, сено, деревья для топки печей зимой. Но ведь для местного коренного населения рыба является средством пропитания уже многие десятилетия, и перестроить свой жизненный уклад таким людям очень сложно, а иногда и не возможно, а с точки зрения госинспектора эти нарушения нужно пресекать и составлять на них протоколы. Эти проблемы очень сложно решаемы, т.к. «конфликтными ресурсами» являются не только рыба, дичь и кабан, но и сено, дрова, ягоды и грибы, т.е. те ресурсы, без которых существование местного населения не возможно. Определив список причин конфликтов, ребята методом голосования выбрали наиболее острые из них.

сновным конфликтом большинство участников смен назвали разногласия, связанные с борьбой за ресурсы. Это и рыбные запасы, объекты охоты, сено, деревья для топки печей зимой. Но ведь для местного коренного населения рыба является средством пропитания уже многие десятилетия, и перестроить свой жизненный уклад таким людям очень сложно, а иногда и не возможно, а с точки зрения госинспектора эти нарушения нужно пресекать и составлять на них протоколы. Эти проблемы очень сложно решаемы, т.к. «конфликтными ресурсами» являются не только рыба, дичь и кабан, но и сено, дрова, ягоды и грибы, т.е. те ресурсы, без которых существование местного населения не возможно. Определив список причин конфликтов, ребята методом голосования выбрали наиболее острые из них.Фото 9. Итоги голосования команд 4 смены.

Главными причинами возникновения конфликтов между заповедником и населением участники указывали еще и такие как «непонимание нарушителями целей организации заповедников», «борьба за территорию заповедника», «незнание границ заповедника», «низкая заработная плата» и т.д. Пути решения конфликтов многие видели в нахождении компромиссов между двумя сторонами. Именно в компромиссе заключается решение проблемы сохранения водно-болотных угодий. Этот компромисс – «устойчивое использование», которое с одной стороны позволяет использовать традиционные природные ресурсы, а с другой не наносит ущерб биоразнообразию. Найти такую «золотую середину» можно только при активной совместной деятельности и взаимодействии ученых-экологов, природоохранных структур, власти, бизнеса и местного населения.

Для закрепления полученных знаний был использован еще один прием – игра «Займи позицию - участники должны были выразить свое мнение (встать у таблички «Да», «Нет», или «Не уверен») в ответ на различные утверждения, которые зачитывает тренер. Игра проходила на открытом воздухе, на специально огороженной площадке. Чередование активной работы в режиме тренинга и игровых моментов положительно сказывалось на активности и работоспособности детей, т.к. постоянно меняется обстановка и тип деятельности. Это очень важно именно в первый день, когда дети только привыкают к высокому темпу работы, да еще и в незнакомой обстановке.

В

рамках тренинга рассматривались и вопросы, которые могут быть полезны в повседневной жизни, например, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в дельте в разные периоды года. Список возможных ЧС составлялись самими участниками в режиме «мозгового штурма», а потом с помощью голосования были выбраны самые на их взгляд часто встречаемые – пожар, наводнения, эпизоотии животных, гроза, ливень, град, засуха и т.п. Работая в четырех малых группах, участники разбирали поведение в чрезвычайных ситуациях, и составляли план действия в случае наступления таких ситуаций.

рамках тренинга рассматривались и вопросы, которые могут быть полезны в повседневной жизни, например, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в дельте в разные периоды года. Список возможных ЧС составлялись самими участниками в режиме «мозгового штурма», а потом с помощью голосования были выбраны самые на их взгляд часто встречаемые – пожар, наводнения, эпизоотии животных, гроза, ливень, град, засуха и т.п. Работая в четырех малых группах, участники разбирали поведение в чрезвычайных ситуациях, и составляли план действия в случае наступления таких ситуаций. Фото 10. Работа в малых группах – разбор чрезвычайных ситуаций.

З

аключительное занятие «Дня охраны» проходило очень весело. Это занятие проводилось в форме творческого конкурса-игры «Предупредительные знаки». Каждому участнику необходимо было придумать и нарисовать (!) несколько информационных, предупредительных или запрещающих знаков, которые можно было бы установить на территории заповедника. Это задание очень понравилось участникам, и способствовало развитию не только их фантазии, но и проявлению активной природоохранной позиции, выражающейся в выявлении и предотвращении возможных экологических нарушений по отношению к окружающей природной среде. Каждая команда не только демонстрировала свои знаки , но и давала комментарии и предложения по их использованию на практике.

аключительное занятие «Дня охраны» проходило очень весело. Это занятие проводилось в форме творческого конкурса-игры «Предупредительные знаки». Каждому участнику необходимо было придумать и нарисовать (!) несколько информационных, предупредительных или запрещающих знаков, которые можно было бы установить на территории заповедника. Это задание очень понравилось участникам, и способствовало развитию не только их фантазии, но и проявлению активной природоохранной позиции, выражающейся в выявлении и предотвращении возможных экологических нарушений по отношению к окружающей природной среде. Каждая команда не только демонстрировала свои знаки , но и давала комментарии и предложения по их использованию на практике. Фото 11, 12. Игра «Предупредительные знаки».

Следует отметить, что среди знаков, нарисованных участниками были и такие, которые можно (с некоторой художественной доработкой) реально использовать и при наличии финансов для разработки дизайна и изготовления знаков для экологических троп на ООПТ.

Подведение итогов каждого дня в тренинг-лагере проходило в форме рефлексии. Участники садились в круг и делились самыми яркими впечатлениями прошедшего дня. После обмена мнениями, каждому участнику предлагалось заполнить небольшую анкету -«мыслеобраз. «День охраны» по своей сути был первым учебным днем. Активность групп в этот день составила в среднем 52,4%. Это был очень насыщенный и довольно тяжелый день в том плане, что на каникулах детям сложно преодолеть желание отдыхать и веселиться (как обычно бывает в лагере) и окунуться в учебный процесс. Именно поэтому первый день работы для участников лагеря для многих (особенно для детей из Калмыкии) был несколько неожиданным, ведь работа проходила не в привычной для них форме – школьного занятия, а в форме взаимокомпенсирующего двухстороннего информационного потока тренер-участники экосмены.

День третий – «Орнитологический»

Орнитологический день в экологической смене на Дамчикском участке заповедника начинался, по уже сложившейся традиции, с лекции-презентации. Электронная презентация о водно-болотных угодьях и их обитателях, подготовленная ведущим научным сотрудником заповедника, орнитологом, к.б.н., заслуженным экологом РФ – Русановым Г.М. произвела большое впечатление и на участников, и на их преподавателей. Уникальные кадры сменяли друг друга: живописные виды природных ландшафтов дельты, фотографии видов птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу.

О

громное впечатление на ребят и взрослых произвели космические снимки дельты реки Волги, сделанные со спутника. На этих снимках четко видна граница, между охраняемой природной территорией заповедника и остальной частью дельты Волги. По сравнению с прилегающими территориями, выжженными пожарами, площадь заповедника представляет собой зеленые островки, обильно заросшие ивовыми и лоховыми лесами, тростником, и другой растительностью. Эти кадры действительно заставляли задуматься всех присутствующих о том, что будет окружать людей в будущем, как будет выглядеть природа если не изменть потребительское отношение к ее ресурсам.

громное впечатление на ребят и взрослых произвели космические снимки дельты реки Волги, сделанные со спутника. На этих снимках четко видна граница, между охраняемой природной территорией заповедника и остальной частью дельты Волги. По сравнению с прилегающими территориями, выжженными пожарами, площадь заповедника представляет собой зеленые островки, обильно заросшие ивовыми и лоховыми лесами, тростником, и другой растительностью. Эти кадры действительно заставляли задуматься всех присутствующих о том, что будет окружать людей в будущем, как будет выглядеть природа если не изменть потребительское отношение к ее ресурсам. Фото 13. Орнитолог Г.М. Русанов рассказывает участникам о дельте Волги.

Вторая часть лекции был посвящена методам изучения птиц. Научный сотрудник – орнитолог Реуцкий Н.Д. рассказал о методах изучения птиц в заповеднике, в т.ч. о том как провдится кольцевание птиц, ведутся фенокарточки и проводятся учеты птиц на маршрутах. После этого каждому участнику было предложено внести свой вклад в Летопись природы заповедника – главный ежегодный научный труд заповедника. Каждому участнику роздали настоящие бланки наблюдений птиц на маршруте и бланке фенокарточек, которые им необходимо было заполнить во время лодочной экскурсии в авандельту (предъустьевое взморье). Вся группа разделилась на 2 части и, вооружившись биноклями, на 4 лодках отправились двумя разными маршрутами вниз по течению. Во время прохождения по маршруту, вместе с тренерами - учеными орнитологами ребята заполняли полученные учетные карточки, записывая свои наблюдения. Они, с большим интересом всматривались в тростники и прибрежные полосы ивы, лоха и ясеня в поисках затаившихся там птиц. Первое время тренеры помогали ребятам в определении их видовой принадлежности, но к середине экскурсии многие уже хорошо ориентировались сами и проводили самостоятельные наблюдения. Юные орнитологи высматривали в зарослях тростника и птиц, которых очень трудно наблюдать в природе из-за их способности «сливаться» с окружающей средой и становиться незаметными, например, малую выпь. Это еще раз подтверждает з

аинтересованность и ответственный подход к делу со стороны участников. Наблюдения, которые ребята записали в карточках фенологических наблюдений, отражали интересных фактов поведения определенных особей, например, они увидели, как молодой орлан-белохвост сидя на коряге посередине протоки доедал свою добычу – небольшую птичку. Практическая работа и наблюдения в живой природе оставили неизгладимые впечатления в памяти ребят, так как многие из них некоторые виды птиц видели впервые.

аинтересованность и ответственный подход к делу со стороны участников. Наблюдения, которые ребята записали в карточках фенологических наблюдений, отражали интересных фактов поведения определенных особей, например, они увидели, как молодой орлан-белохвост сидя на коряге посередине протоки доедал свою добычу – небольшую птичку. Практическая работа и наблюдения в живой природе оставили неизгладимые впечатления в памяти ребят, так как многие из них некоторые виды птиц видели впервые. Фото 14. Экскурсия на лодках по протокам заповедника.

По окончанию экскурсии данные со всех лодок обобщались, и подсчитывалось количество увиденных птиц и количество видов. Этот этап работы проводился с использованием мультемидийного проектора, поэтому результат каждой группы заносился в специальную таблицу и сразу же высвечивался на экране. Такая форма работы помогала наглядно показать результаты проделанной работы, как отдельной группы, так и всех участников в целом. В среднем во время каждой экскурсии на учетном маршруте протяженностью 30 км при ширине учетной полосы 100 м в протоках и 500м на открытых пространствах участники имели возможность увидеть около 40 видов птиц (образец – см. приложение № 9). Например, участники 3-й смены (30.07.08 г.) за 2 часа экскурсии встретили 4 985 особей птиц, относящихся к 39 видам, а участники 4-й смены (16.08.08 г.) – 4 183 особи, относящихся к 44 видам. Эти цифры свидетельствуют об относительной стабильности экосистемы заповедника в летний период, в то время как весной и осенью, когда наблюдаются процессы сезонных миграций видовой и численный состав птичьего населения дельты изменяется более интенсивно.

В

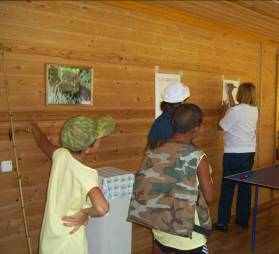

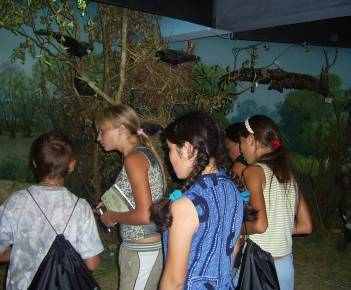

завершении «дня птиц» участники отправились на экскурсию в музей, где орнитолог заповедника Реуцкий Н.Д. рассказал много интересного о птицах степных ландшафтов, обитающих в северных районах Астраханской области, например, таких редких видах как дрофа, авдотка, стрепет. Следуя дальше по экспозиции, участники совершили виртуальную экскурсию с севера на юг по всей Астраханской области и закончили свое «путешествие» в авандельте на островах, где гнездятся пеликаны и различные виды крупных чаек.

завершении «дня птиц» участники отправились на экскурсию в музей, где орнитолог заповедника Реуцкий Н.Д. рассказал много интересного о птицах степных ландшафтов, обитающих в северных районах Астраханской области, например, таких редких видах как дрофа, авдотка, стрепет. Следуя дальше по экспозиции, участники совершили виртуальную экскурсию с севера на юг по всей Астраханской области и закончили свое «путешествие» в авандельте на островах, где гнездятся пеликаны и различные виды крупных чаек. Фото 15. Экскурсия в Музее Природы.

В

этот же день были проведены занятия по энтомологии. Научный сотрудник, энтомолог Астраханского заповедника, к.б.н. Реуцкая Н.И. рассказала о насекомых, обитающих Астраханской области, а также методах сбора и подсчета насекомых, продемонстрировала некоторые устройства для отбора энтмологических проб, в т.ч. световые ловушки Сахарова, энтомологические сачки, биоценометры, ловчие цилиндры и др. Большое внимание в ходе лекции было уделено значению насекомых в природе и жизни человека. Важной и полезной оказалась информация о необходимых мерах предосторожности и особенностях поведения при встрече с некоторыми наиболее опасными представителями перепончатокрылых - осами и шершнями.

этот же день были проведены занятия по энтомологии. Научный сотрудник, энтомолог Астраханского заповедника, к.б.н. Реуцкая Н.И. рассказала о насекомых, обитающих Астраханской области, а также методах сбора и подсчета насекомых, продемонстрировала некоторые устройства для отбора энтмологических проб, в т.ч. световые ловушки Сахарова, энтомологические сачки, биоценометры, ловчие цилиндры и др. Большое внимание в ходе лекции было уделено значению насекомых в природе и жизни человека. Важной и полезной оказалась информация о необходимых мерах предосторожности и особенностях поведения при встрече с некоторыми наиболее опасными представителями перепончатокрылых - осами и шершнями.