«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России»

| Вид материала | Тезисы |

- Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России, 64.7kb.

- Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России, 34.44kb.

- Конференции, в которой планируется участие с докладом, 96.22kb.

- Программа V донского нефтегазового конгресса «xxi век. Современное состояние и перспективы, 30.13kb.

- Стратегия развития нефтегазового комплекса в механизме обеспечения экономической безопасности, 319.48kb.

- Программа дисциплины «Современные тенденции развития медиасистемы» Специальность: Журналистика, 281.97kb.

- «Нефть России» Нефтесервис и нефтегазовое машиностроение России: Нужен “либеральный, 23.58kb.

- Стратегические направления развития конкурентоспособного нефтегазового комплекса Республики, 743.56kb.

- Ов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, организаций строительного, 177.17kb.

- «актуальные проблемы обеспечения развития рынка драгоценных металлов и драгоценных, 199.53kb.

Испытания информационно-измерительных систем «Поток-5» на Уренгойском НГКМ

Ермолкин О.В., Великанов Д.Н., Гавшин М.А., Храбров И.Ю.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

На современном этапе развития нефтегазодобычи чрезвычайно остро встала проблема контроля и учета продукции скважин, обусловленная ужесточившимися лицензионными требованиями учета добываемой продукции и решением задач эффективного управления режимами эксплуатации скважин с целью обеспечения высокопродуктивной и безаварийной добычи.

Для целей оперативного учета и контроля продукции необходимы принципиально новые разработки средств измерения дебита, которые бы отличались простотой, надежностью, невысокой стоимостью и были ориентированы на специфические условия эксплуатации скважин месторождений России (особенно в условиях Крайнего Севера).

Этим требованиям в значительной мере отвечают разработанные учеными РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина информационно-измерительные системы серии «Поток», в основу которых положено применение спектрометрического метода измерения расхода.

Одна из последних разработок – система «Поток-5». Она предназначена для автоматизированного оперативного контроля режима работы газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин.

В течение ряда лет проводились специальные промысловые исследования, позволяющие оценить эффективность применения систем «Поток-5» для контроля режима работы газовых и газоконденсатных скважин.

В докладе приводятся результаты испытаний систем на различных режимах работы скважин, которые подтверждают их эффективность для целей оперативного технологического контроля. Отличаясь компактностью и надежностью работы в суровых эксплуатационных условиях, системы серии «Поток» позволяют контролировать дебит по газу и жидкости с хорошей для технологических целей точностью.

В настоящее время активно ведутся работы по совершенствованию систем «Поток» и методики их градуировки. В частности, исследуются возможности градуировки систем на основе измерения потерь и перепада давления на сужающем устройстве. Результаты промысловых исследований свидетельствуют о перспективности такого подхода. Практическая ценность этого метода градуировки представляется очевидной, так как отпадает необходимость выполнения комплекса сложных и экологически неблагоприятных мероприятий по отработке скважины через факельную линию на сепаратор и на диафрагменный измеритель критических течений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ В СЕТЯХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Ершов М.С., Валов Н.В.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

Аварии, прежде всего короткие замыкания (КЗ), в сетях внешнего электроснабжения являются основной причиной кратковременных нарушений электроснабжения потребителей, проявляющихся в узлах нагрузки в виде провалов напряжения длительностью от десятых долей до нескольких секунд. Такие возмущения могут приводить к нарушениям устойчивости промышленных электротехнических систем (ЭТС) с большим составом электродвигательной нагрузки, характерных для объектов нефтяной и газовой промышленности. Вопросы оценки устойчивости ЭТС актуальны и нашли отражение в ряде публикаций. В большинстве работ исследуется устойчивость при симметричных возмущениях. Чаще провалы напряжения бывают несимметричными, поскольку обусловливающие их несимметричные КЗ возникают значительно чаще, чем симметричные – трехфазные КЗ. В этой связи возникает задача более детального исследования уровня несимметрии остаточных напряжений в узлах нагрузки при авариях в электрических сетях с последующей оценкой влияния этой несимметрии на параметры устойчивости узлов нагрузки.

Моделирование выполнялось на примере тестовой трехфазной схемы, включающей последовательно соединенные источник, воздушную линию электропередачи на напряжение 110 кВ, трансформатор на напряжение 110/6 кВ и эквивалентную электродвигательную нагрузку. Моделирование осуществлялось в реальных фазовых координатах. Базовая модель трансформатора, представленная в виде балансов напряжений, токов, магнитных потоков и намагничивающих сил, полностью учитывает как электрические, так и магнитные явления. Система уравнений для трансформатора дополнена уравнениями Кирхгофа, отражающими состояние остальной части системы. Результирующая модель представляет собой систему алгебраических уравнений с комплексными переменными, решаемую методом Гаусса. Выполнено компьютерное моделирование обрывов одной и двух фаз и несимметричных КЗ, включая однофазное, двухфазное и двухфазное на землю для систем с различными трансформаторами: двухобмоточным; двухобмоточным с расщепленной вторичной обмоткой, трехобмоточным и трансформатором двойного питания при различной удаленности места аварий. Установлено, что зависимость коэффициента несимметрии вторичного напряжения от расстояния от источника питания до места возмущения имеет линейный характер и возрастает по мере удаления места возмущения от источника. Определен диапазон изменения коэффициента несимметрии при всех видах КЗ.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С АДДИТИВНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ВОЗМУЩЕНИЕМ

Жермоленко В.Н.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

Исследуется система управления, описываемая дифференциальным уравнением второго порядка с внешним и параметрическим возмущением. Информация о поведении возмущающих воздействий заключается лишь в знании интервальных ограничений на них.

Для такой системы управления с неопределенностью рассматривается задача Булгакова о накоплении возмущений (максимальном отклонении). Интерес к задаче Булгакова определяется тем, что она является экстремальной задачей анализа точности систем управления с неопределенностью.

Отвечает практическим потребностям и введенный Б.В. Булгаковым показатель качества работы системы - максимум модуля выходной величины. Решение задачи Булгакова позволяет найти поведение наихудших возмущений, осуществляющих максимальное отклонение контролируемых параметров. Такой подход оказывается весьма полезным в особо ответственных системах, когда требуется гарантия, что выходная величина или некоторая ее функция под воздействием возмущений не превзойдет заданных пределов.

Наихудшие для рассмотренной системы возмущения найдены дифференциально-геометрическим способом в виде обратной связи, то есть в форме синтезирующей функции. Получено аналитическое условие абсолютной устойчивости системы. Показано, что при воздействии наихудшего возмущения в системе устанавливаются автоколебания, которые отображаются на фазовой плоскости устойчивым предельным циклом. Область, ограниченная предельным циклом, это область достижимости системы.

Найдены условия, при которых предельный цикл на фазовой плоскости и максимальное отклонение определяются аналитически. Предложены алгоритмы численного расчета.

Разработанный метод анализа экстремальных режимов систем с неопределенностью может использоваться для решения широкого круга задач теории колебаний и устойчивости

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ В АСИНХРОННЫХ МАШИНАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Комков А.Н.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

В нефтяной и газовой отраслях большую часть электроприводов занимают приводы переменного тока с асинхронными двигателями. Для своевременного вывода в ремонт необходимо проводить диагностику их состояния. Одним из способов диагностики является температурная, она позволяет установить уровень старения изоляции и определить остаточный срок эксплуатации. Для этого необходимо знать количественные значения потерь в асинхронной машине.

Данные о потерях необходимы для определения мест установки датчиков температуры. Анализ методов определения потерь проводится для того, чтобы установить их пригодность для целей температурной диагностики. Метод должен удовлетворять следующим требованиям:

- исходными данными для расчета являются только каталожные данные двигателя, ток статора в установившемся режиме;

- выходными данными метода, по сути являются количественные значения электрических потерь в статоре, магнитных потерь в статоре, электрических потерь в роторе, магнитных потерь в роторе, механических и добавочных потерь;

- потери должны определяться в установившихся режимах при определенных коэффициентах загрузки, определяемых по значению тока статора.

Рассмотрены следующие методы определения потерь по номинальным данным, пригодных для целей аналитического анализа:

- по формулам, которые используются для определения потерь в номинальном режиме;

- с использованием схемы замещения.

Расчет потерь по первому методу позволяет получить данные о потерях только для номинального режима, что не удовлетворяет предъявленным требованиям. Схема замещения позволяет определить потери для различной нагрузки на валу, поэтому для определения потерь в режимах отличных от номинальных решено использовать схему замещения АД. Выбор был сделан в пользу многоконтурных схем замещения, так как Г – образная и Т-образная схемы замещения не позволяют выделить отдельные виды потерь.

Анализ показал, что метод расчета потерь с использованием многоконтурной схемы замещения с ветвью, учитывающей магнитные потери в роторе, удовлетворяет всем предъявленным требованиям и в отличие от других многоконтурных схем замещения определение параметров схемы не требует применения сложного математического аппарата.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

Леонов Д.Г.

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина)

Вычислительные комплексы, применяемые в современном диспетчерском управлении, уже достаточно хорошо отработаны и эффективно решают свои задачи, однако имеют различное узкоспециализированное назначение, направленное на решение отдельных производственных задач различных подразделений диспетчерских служб в отдельности для каждого уровнях диспетчерского управления.

Развитие современных информационных технологий и в частности распределенных систем позволяет поставить задачу более общего характера, подразумевающая создание единой распределенной информационно-вычислительной среды, объединяющий диспетчерские тренажеры и вычислительные комплексы разных уровней. Архитектуру ЕРИВС можно представить в виде семи основных блоков:

1. Подсистема сетевого взаимодействия. Реализует транспортный уровень, обеспечивающий как взаимодействие основных подсистем как в рамках локальной сети, так и доступ удаленных пользователей.

2. Единое хранилище технологической информации. Обеспечивает все вычислительные комплексы, входящие в ЕРИВС согласованным и актуальным массивом данных.

3. Подсистема актуализации. Предназначена для поддержки актуального состояния хранилища технологической информации.

4. Подсистема многоуровневого моделирования.

5. Аналитическая подсистема. Комплекс модулей, решающих такие аналитические задачи как:

- Прогнозирование нештатных и аварийных ситуаций на основе обработки и анализа архивных данных SCADA.

- Оценка качества функционирования АСУ ТП МГ.

- Оценка и мониторинг надежности функционирования технологического оборудования ЛПУ и ГРС.

- Формирование базы диспетчерских правил для принятия решений в нештатных и аварийных ситуациях.

6. Подсистема поддержки пользовательского интерфейса.

7. Сервисная подсистема.

ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПУЭ И РОССИЙСКИМ МОРСКИМ РЕГИСТРОМ СУДОХОДСТВА К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ ОБЪЕКТОВ ОБУСТРОЙСТВА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Леонова Н.Н.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

Одной из важнейших стратегических задач России является освоение месторождений углеводородов на континентальном шельфе. Разведанность ресурсов углеводородов континентального шельфа в большинстве районов не превышает 9-12 %. Отчасти это обусловлено тем, что в России не накоплен достаточный опыт по разработке месторождений континентального шельфа: отсутствует единая специализированная нормативно-техническая база, нет достаточных навыков в разработке сложных уникальных инженерных объектов, включающих средства добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

В 2008 году Российским морским регистром судоходства были опубликованы Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ и МСП (Правила). В данных Правилах сделана попытка обобщить и систематизировать содержащиеся как в международных, так и в отечественных нормативных актах требования и рекомендации к МСП и ПБУ.

Сравнительный анализ требований, содержащихся в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и в Правилах (Часть Х) показал, что большая часть электроприемников ПБУ и МСП относится к первой и особой категориям. Более того, были выявлены некоторые расхождения в требованиях, предъявляемых к электротехническому оборудованию. Например, имеют место различные трактовки понятия «независимый источник» (п. 1.2.10. ПУЭ (6-я редакция) и п.3.5.5 Правил). Также необходимо отметить, что если исходить из требований ПУЭ, предъявляемых к работе генераторов (подключение к секциям (системам) шин, не связанным между собой), то при обеспечении необходимого резервирования генераторы будут постоянно работать в переходном режиме. Такая ситуация приведет к ускоренному расходу ресурса генераторов. Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя генератора, Правила (п.3.5.1) требуют подключение агрегатов основного источника электрической энергии к общим шинам, что в свою очередь влияет на надежность резервирования основного источника энергии.

Таким образом, сравнительный анализ показал, что на сегодняшний день поиск путей разрешения указанных выше и ряда других противоречий, а также гармонизация и оптимизация содержащихся в Правилах и ПУЭ требований к электротехническому оборудованию являются актуальными задачами. Решение данной задачи позволит, в частности, повысить качество проектирования и эксплуатационную надежность электроснабжения ПБУ и МСП.

диагностирование отказов Автоматизированного Технологического Комплекса печи

Матвеев Д.С., Прокофьева А.А.

(ГОУ ВПО УГНТУ)

Диагностика состояния автоматизированного технологического комплекса (АТК), который представляет собой совокупность собственно печи, штатной системы контроля и управления, системы противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), является необходимым элементом системы ПАЗ.

Предлагаемый подход к решению задачи диагностирования базируется на использовании диагностических показателей, полученных на основе сопоставления технологических параметров полученных с объекта диагностирования и с модели объекта.

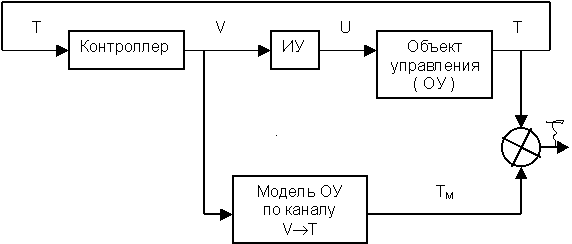

Общая схема получения диагностических показателей ζ приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема получения диагностических показателей на основе модели объекта для одного параметра Т

Определенные трудности вызывает диагностирование отказов исполнительных устройств (ИУ). В этом случае диагностирование может проводиться на основе сравнения реакций одного или нескольких технологических параметров Т объекта управления на изменение управляющего сигнала V и реакции модели ОУ на те же сигналы.

Алгоритмы диагностирования могут быть построены как на основе детерминированных, так и случайных моделей сигналов V, T, TM. В первом случае сравниваться могут значения параметров T, TM и их скорости. Во втором случае – математические ожидания и дисперсии, взаимные корреляционные и автокорреляционные функции.

При установлении факта постепенного отказа необходимо обеспечить восстановление функций отказавшего элемента путем его замены или ремонта.

В качестве инструмента для моделирования и управления АТК печи, применяются нечеткие когнитивные карты (НКК) – это математическая модель топологического или структурного уровня в виде, например, ориентированного графа (для структурного уровня моделирования – с весами на дугах), отображающего причинно-следственные связи между элементами сложного объекта.

МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ СКВАЖИННОЙ ВОЛНОВОЙ АКУСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД

Моисеенко А. С., Муравьёв С. А.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

В настоящее время добыча нефти является одной из важнейших отраслей в экономике России, работа которой во многом зависит уровня развития применяемых геофизических информационно-измерительных систем и лежащих в их основе физических методов получения информации. Одним из ведущих методов скважинной геофизики является акустический метод, объемы применения которого составляют около 10% от общего объема геофизических исследований скважин.

Современные информационно-измерительные системы акустического каротажа позволяют решать довольно широкий круг геолого-технических задач, как-то: литологическое расчленение разреза скважины, оценка пористости и трещиноватости пород, локализация интервалов их напряженного состояния, выявление зон нарушений обсадных колонн. Информативными параметрами сигналов акустического метода традиционно являются скорость и коэффициент поглощения продольной, поперечной, реже – других типов волн. Однако использование только двух параметров в качестве носителей информации, существенно снижает объем первичных измерительных данных, а значит информативность и достоверность получаемых результатов.

Прогресс в области вычислительной техники и существенно расширившийся математический аппарат цифровой обработки сигналов в настоящее время позволяют по-новому подойти к решению ряда задач геофизической акустики: перейти от рассмотрения частных характеристик сигнала к анализу его частотного спектра как наиболее представительной в смысле извлечения полезной информации характеристике сигнала.

Известно, что применение частотного способа обработки информации в ряде случаев позволяет устранить некоторые из недостатков, присущих временному способу. Однако широкое внедрение методов спектрального анализа в течение долгого времени сдерживается отсутствием обоснованной физической модели волновых процессов, протекающих в пористых средах, подходящей для интерпретации спектров акустических сигналов. Создание и дальнейшее развитие такой модели, а также построение на ее основе аппаратуры акустического метода представляется весьма актуальной научно-практической задачей.

В настоящем докладе рассматриваются особенности разработанной авторами модели распространения акустических волн в насыщенной пористой среде в приближении теории волновых процессов М.А. Био, а также результаты применения алгоритма определения физических характеристик горных пород по спектральным оценкам сигналов волнового акустического каротажа на примере промысловых данных.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ГОРНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ В СКВАЖИНЕ

Моисеенко А. С., Фатихов В. М.

(РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)

Данное устройство относится к измерительной промыслово-геофизической аппаратуре и предназначено для определения в разрезе скважины после бурения минерального состава и нефтесодержания пластов непосредственно в зоне их залегания по результатам инфракрасного спектрального анализа.

В этом докладе представлена модель данного устройства, которая позволяет проводить количественный анализ минерального состава пород осадочного комплекса в разрезе скважины после ее бурения.

В предлагаемом устройстве задача повышения достоверности определения минерального состава пластов по разрезу скважины решается, прежде всего, за счет исключения отбора шлама и его инфракрасного абсорбционного спектрального анализа. Кроме того, предлагается проводить анализ многократного неполного внутреннего инфракрасного отражения горных пород, не разрушенных бурением, непосредственно в условиях их залегания. Следует отметить, что в настоящее время не существует геофизических методов и соответствующей аппаратуры для количественного определения минерального состава горных пород именно в условиях их залегания.

В основу настоящей полезной модели положена задача создания устройства, обеспечивающего повышение достоверности определения концентраций минералов непосредственно в пластах в разрезе скважины после ее проходки.

Предлагаемое устройство наиболее целесообразно использовать для количественного анализа минерального состава пород осадочного комплекса в разрезе скважины после ее бурения.

В дальнейшем данное устройство, использующее инфракрасный спектральный анализ, планируется использовать в промыслово-геофизической аппаратуре как одно из эффективных средств для определения минерального состава и нефтесодержания пластов в скважине.

ОПЫТ ПРИМЕНеНиЯ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НА ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

Мокшаев А.Н., Дрошнев В.А., Супрунчик В.В.

(ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО НПФ «Тори»)

В настоящее время в ООО «Газпром добыча Оренбург» особо остро стоят вопросы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта углеводородов.

Начиная с 2006 года, специалистами Общества стали активно прорабатываться вопросы оснащения продуктопроводов современными системами обнаружения утечек (СОУ).

Системы обнаружения утечек из трубопроводов интенсивно разрабатываются как у нас в стране, так и за рубежом. Известно около 15-ти таких разработок. Все они отличаются физическими принципами работы и характеристиками – чувствительностью и точностью определения координат.

Учитывая политику ОАО «Газпром» в области импортазамещения, приоритет в выборе систем отдавался отечественным разработкам.

В результате проведенного анализа в 2006 году ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло решение об испытаниях двух отечественных разработок – СОУ на принципе регистрации волн давлений фирмы «Энергоавтоматика» (Россия, г. Москва) и «Инфразвуковой системы мониторинга трубопроводов (ИСМТ)» (ООО «НПФ «ТОРИ», г. Новосибирск») с целью сравнения их характеристик на участке конденсатопровода длиной 136 км с условным диаметром 720 мм.По результатам полевых испытаний было сделано заключение о высокой эффективности системы ИСМТ фирмы «ТОРИ» по сравнению с СОУ фирмы «Энергоавтоматика». В соответствии с протоколами испытаний чувствительность системы ИСМТ составляет менее 0,5% от объема транспортируемого продукта, и точность определения координат достигает менее 50 м.

Работа системы ИСМТ построена на регистрации акустического шума трубопровода и выделении полезных «сигналов». К таким «сигналам» относятся акустические колебания, рожденные сформировавшейся утечкой, механическим воздействием на поверхность трубы, движущимся внутритрубным снарядом, другими источниками.

Последующая эксплуатация ИСМТ в 2008г и в 2009г подтвердила результаты перечисленных испытаний. В настоящее время система ИСМТ эффективно регистрирует сверхмалые утечки через несанкционированные врезки в том числе врезки с протяжёнными отводами от основного трубопровода, которые не вызывают падение давления в трубопроводе и не могут быть зафиксированы системой телемеханики. Резко снизилось количество несанкционированных врезок.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИСКВАЖИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО ЭМУЛЯТОРА

Мымрин И.Н.

(Уфимский государственный нефтяной технический университет)

Актуальной задачей на нефтепромыслах является использование потенциала имеющегося фонда скважин с максимальной эффективностью.

К числу наиболее эффективных средств относятся гидродинамические методы регулирования изменением режимов работы скважин – увеличением или уменьшением отборов жидкости.

Исходя из широко распространенной модели группы скважин, можно поставить задачу оптимизации в следующем виде:

- целевая функция

- ограничения равенства

.

.

- уравнения связей и ограничения, определяющие множество допустимых решений задачи ΔРi ΔРiдоп, i, j = 1..n.

где ΔР – депрессии скважин – управляемые параметры; n – количество скважин в группе.

Задачей такого типа является задача получения максимального количества нефти группы скважин при условии поддержания равенства между объемами добываемой и закаченной жидкости в пласт. В реальных условиях взаимовлияния скважин значения коэффициентов целевой функции и функции-ограничения и характер их нелинейностей неизвестны, что препятствуют использованию существующих методов оптимизации.

В этих условиях неопределенности информации о параметрах объекта, целевой функции и результатах измерений предлагается схема оптимизации управления с использованием обучаемого нейросетевого эмулятора: нейроэмулятор используется в качестве идентификатора многосвязного объекта, реализующего отображение «вход-выход», и в режиме имитационного моделирования позволяет проводить текущую оценку вектора градиента целевой функции.

Проведенные исследования на модельных объектах позволяют сделать вывод о работоспособности и достаточно высокой эффективности разработанного метода оптимизации управления в условиях неопределенности с помощью обучаемого нейроэмулятора.

Полученные результаты могут найти применение для решения задач автоматического оперативного управления добычей нефти с целью использования потенциала имеющегося фонда скважин.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМАЛЬНОМ И НЕШТАТНЫХ РЕЖИМАХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

Мукани Эме Борис

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

Системы электроснабжения нефтепромысла имеет по сравнению с общепромышленными системами особенности, связанные со структурой сетей, составом нагрузки, ограниченностью мощности источников, применением автоматных источников. Обычно питание потребителей промысла осуществляется по радиальным схемам с последовательно соединенными элементами электропередачи, включая: воздушные линии на напряжение 35 кВ, понижающие трансформаторы 35/6 кВ и распределительные сети 6 кВ. Питание ЭП осуществляется напряжением 6; 0,38 кВ, погружные электродвигатели скважинных насосов обеспечиваются энергией на напряжение от 0,38 до 2,2 кВ.

Основными средствами регулирования напряжения в электрических сетях являются устройства регулирования под нагрузкой (РПН) трансформаторов 35-220/6 кВ центров питания и подстанций (ПС) нефтепромыслов, а также устройства переключения без возбуждения (ПБВ) трансформаторов с высшим напряжением 6 кВ, установленных на трансформаторных подстанциях (ТП) распределительных сетей. Для одной из систем электроснабжения нефтепромысла Западной Сибири были выполнены расчеты нормального и нештатных режимов работы. Результаты расчетов показали, что в нормальном режиме имеющиеся средства обеспечивают приемлемые уровни напряжения в узлах 6 кВ, при этом напряжения не выходят за нормально допустимые пределы. В нештатных ситуациях, связанных с отключением одного из трансформаторов или питающей линии электропередачи центра питания (ЦП), значения отклонений напряжения выходят за рамки предельно допустимого диапазона +10%. В некоторых узлах значения напряжения достигают 84-85% от номинального значения, что не соответствует требованиям ГОСТ 13109-97. Это требует решения задачи оптимизации законов согласованного регулирования напряжения трансформаторов в ЦП, ПС и ТП с учетом нагрузок сетей. Существующие подходы оптимизации регулирования напряжения в электрических сетях ориентированы на обеспечение минимального отклонения напряжения от номинального значения и на минимизацию потерь электрической энергии в электрических сетях. Для сетей нефтепромыслов предлагается при оптимизации законов регулирования напряжения учитывать еще и потери в основных электроприемниках – двигателях переменного тока. Предварительные расчеты показывают, что для части приемников, таких как некоторые погружные электродвигатели (ПЭД) целесообразный уровень напряжения в нормальных режимах может составлять 110% от номинального значения. Дополнительным фактором, который надо учитывать при выборе оптимальных напряжений должна быть устойчивость электротехнических систем нефтепромыслов.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ПО КРИТЕРИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ

Абдель-Азим Мунзер Х.

(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина)

Однако основной проблемой при использовании данных регуляторов является необходимость настройки его параметров (ПИД), причем системы автоматического регулирования должны удовлетворять заданным критериям качества переходных процессов. На практике из-за отсутствия специальних знаний и теоретического материала данные регуляторы настраиваются обслуживающим персоналом путем эмпирического подбора коэффициентов, что не всегда обеспечивает хорошее качество стабилизации регулируемых параметров. В лучшем случае используются инженерные методы настройки регуляторов, при которых обработка данных производится вручную (графоаналитическими способами). Данная процедура требует от исполнителя особого опыта. Для решения указанной проблемы требуется разработка аналитических процедур идентификации динамических свойств объекта и определения на их основе наилучших настроечных коэффициентов регулятора. Целью настоящей работы является разработка алгоритма автоматической настройки ПИД-регулятора и проверка его функционирования на примере заданного объекта управления.

Задачу автоматической настройки регулятора можно разбить на несколько этапов:

- Оценка статистических характеристик объекта управления и информационно-измерительной системы. И проведение активного эксперимента на объекте управления (построение кривой разгона).

- Оценка динамических свойств объекта управления на основе данных активного эксперимента и определение по найденным оценочным параметрам объекта управления коэффициентов ПИД - регулятора. Оценка статистических характеристик объекта управления и информационно-измерительной системы необходима для определения зашумленности технологического процесса с целью дальнейшего устранения влияния шумов на оценку динамических свойств объекта. Кривая разгона (получаемая при проведении эксперимента) показывает реакцию (отклик) объекта управления на тестовый сигнал, подводимый ко входу объекта. Оценка динамических свойств объекта заключается в определении по кривой разгона коэффициентов математической модели объекта управления, которую, в общем случае, можно представить передаточной функцией вида :

где: коб коэффициент усиления объекта; T1>T2 постоянные времени апериодических звеньев, характеризующих инерционность объекта; тـــ количество одинаковых звеньев. Данная методика разработана для определения коэффициентов ПИД-регуляторов по максимальной степени устойчивости, который характеризуется робастными свойствами по отношению к изменяющимся или нелинейным характеристикам объекта управления.

где: коб коэффициент усиления объекта; T1>T2 постоянные времени апериодических звеньев, характеризующих инерционность объекта; тـــ количество одинаковых звеньев. Данная методика разработана для определения коэффициентов ПИД-регуляторов по максимальной степени устойчивости, который характеризуется робастными свойствами по отношению к изменяющимся или нелинейным характеристикам объекта управления.

Опыт применения систем усовершенствованного управления на объектах нефтяной и газовой промышленности

Першин О.Ю., Захаркин М.А.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

В настоящее время перерабатывающие предприятия нефтяной и газовой промышленности нацелены на улучшение качества производимых продуктов, увеличение глубины переработки, снижение эксплуатационных затрат. Данные цели продиктованы постепенно возрастающими расходами на добычу углеводородного сырья, повышением требований к качеству топлив международными организациями, а также стремлением к сокращению издержек, связанных с неоптимальными режимами ведения технологических процессов.

Современные системы автоматизации в определенной степени позволяют решать поставленные задачи. Однако, по мере роста требований к качеству производимой продукции и к экономической эффективности технологических процессов возникает необходимость в новых системах управления.

В последние годы на нефтеперерабатывающих предприятиях России стало применяться новое поколение управляющих систем, получивших название «Системы усовершенствованного управления» (от англ. «Advanced Process Control – АРС») и позволяющих серьёзным образом снизить затраты, повысить качество и выход продукции.

АРС используют принцип многосвязного управления на основе модели с прогнозом и позволяют оптимизировать технологический процесс в соответствии с заданными критериями.

Основными достоинствами данных систем являются возможность мониторинга и контроля показателей качества продуктов процесса в реальном времени, максимизация выхода наиболее ценных продуктов (также в реальном времени), стабилизация технологического режима объекта, простая интеграция с системами автоматизации базового уровня.

Опыт эксплуатации и экономический эффект, получаемый от внедрения АРС-систем, показывают перспективность дальнейшего применения данных систем на объектах нефтяной и газовой промышленности России.

В настоящем докладе в качестве примера будет рассмотрена задача применения АРС для увеличения выхода дизельного топлива в процессе первичной подготовки нефти. Проект включает в себя 4 АРС-контроллера, 10 виртуальных анализаторов качества продуктов и реализован на базе программного пакета «Profit Suite» фирмы «Honeywell». Экономический эффект достигается за счет увеличения выхода продукции и за счёт стабилизации контролируемых параметров (в том числе показателей качества).

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОДЕБИТНЫХ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН

Попадько В.Е., Самарин И.В.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

На нефтяных месторождениях с газлифтной системой эксплуатации скважин с ростом обводнённости удельный расход газа увеличивается и КПД газлифтных скважин значительно снижается. В таких случаях актуальной задачей становится повышение эффективности эксплуатации газлифтных скважин.

Для решения задачи по увеличению эффективности эксплуатации газлифтных скважин предлагается применить компьютерное моделирование на базе математической модели процесса в виде системы дифференциальных уравнений в частных производных: уравнения движения, уравнения сохранения массы. Для численного решения применён метод характеристик. Разработанный программный пакет позволяет проводить численное компьютерное моделирование процессов в газлифтной скважине и определять режим её работы, характеризующийся максимальным дебитом жидкости при допустимом удельном расходе газа.

В качестве примера были произведены расчёты для пяти действующих газлифтных скважин с использованием разработанного программного пакета. Было установлено, что изменение режима эксплуатации трёх скважин с непрерывного на периодический газлифт позволяет увеличить объём добываемой нефти. Для отобранных скважин рассчитаны необходимые параметры режима эксплуатации для работы в периодическом режиме.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА-ГНЕДЕНКО ДЛЯ ОЦЕНОК ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В ТРАНСПОРТЕ ГАЗА

Русев В.Н.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

Важное место при рассмотрении проблем повышения надежности функционирования газотранспортных систем отводится математической обработке реальных эмпирических данных об отказах оборудования и систем автоматики. При этом исследование должно проводиться на всех этапах жизненного цикла газотранспортного оборудования. Один из возможных подходов к анализу статистической информации основан на методе, известном под названием «принципа слабейшего звена» и описываемого многопараметрическим распределением Вейбулла-Гнеденко.

В работе проводится анализ одно- и двухпараметрического распределения Вейбулла - Гнеденко для нахождения интервальных оценок по параметрам распределения и их соответствия трем характерным стадиям эксплуатации устройств и систем газовой промышленности: период приработки, период нормальной работы и период старения. Перечисленные фазы вполне адекватно описываются в терминах зависимости интенсивности отказов от времени λ(t), на основе которой можно осуществить построение характеристик других важных показателей надежности.

Как правило, в реальных условиях эксплуатации оборудования газотранспортных систем имеют место неполные данные об их отказах. В этой связи был изучен алгоритм оценки интенсивности отказов на основе методов анализа и обработки цензурированных выборок в рамках закона распределения Вейбулла-Гнеденко.

В качестве дополнения была рассмотрена задача аппроксимации распределения Вейбулла-Гнеденко нормальным (гауссовым) распределением в среднеквадратичной метрике. Использовались как аналитические методы прикладного статистического анализа, так и численные методы. Все расчеты и компьютерное моделирование были выполнены в профессиональном математическом пакете Mathematica 6.0.

Оценка и мониторинг надежности в асду

Седых И.А.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

Современные требования, предъявляемые к системам диспетчерского управления магистральными газопроводами, актуализируют понятие надежности. В составе автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), используемых российскими газотранспортными предприятиями, оценка надежности носит фрагментарный характер и не позволяет диспетчеру создать целостное представление о надежности выполнения основных диспетчерских функций. Прежде всего, это связано с отсутствием как комплексных подходов и методик оценки надежности, так и информационных систем, непосредственно обеспечивающих непрерывный учет и мониторинг показателей надежности.

В этих условиях обеспечение надежности функционирования АСДУ становится обязательным требованием. Проблема заключается в том, что для решения задачи обеспечения надежности АСДУ (АСУ ТП) необходимо учитывать как надежность технологического оборудования, надежность измерительных систем, надежность систем автоматики и телемеханики, так и надежность человеко-машинных систем управления.

Решение задачи обеспечения надежности состоит в создании для различных подотраслей газовой индустрии методов и моделей оценки надежности и разработки информационно-аналитической системы оценки и мониторинга надежности АСДУ (АСУ ТП).

Система оценки и мониторинга надежности предназначена для повышения (на основе текущей и прогнозной информации) эксплуатационной надежности функционирования АСДУ технологическими процессами в транспорте газа за счет своевременных организационных мер по резервированию, замене оборудования и проведению планово - предупредительных работ.

Внедряемая в настоящее время информационно-аналитическая система «Оценка и мониторинг надежности АСДУ (АСУ ТП)» позволяет обеспечить непрерывный мониторинг показателей надежности, предоставить диспетчерскому управлению актуальные данные о техническом состоянии объектов управления, сократить количество отказов за счет проведения превентивных мер в процессах обслуживания и сопровождения технических систем и, в конечном итоге, создать необходимые условия для реализации основной цели диспетчерского управления - надежного обеспечения потребителей газом.

Реализация Концепции мониторинга разработки ЮЛТ Приобского месторождения в реальном времени

Сидоренко В.В., Сафронов Д.А.

(ООО “Газпромнефть-Хантос”)

Информационные технологии являются ключевым компонентом всех современных технологий. По существу, это фундамент процесса решения проблем, с которыми сталкивается нефтегазовая отрасль. Это воплощено в концепции интеллектуального месторождения I-Field (Intelligent Field), главной целью которой является повышение отдачи пластов путем своевременного выявления осложнений дренирования и их скорейшего и эффективного устранения, оптимизации добычи в масштабе всего месторождения, снижения капитальных и эксплуатационных затрат и повышение безопасности работ.

В основу концепции интеллектуального месторождения заложена концепция мониторинга разработки месторождений в реальном времени.

Получение данных с датчиков, установленных в скважинах и на поверхности в реальном времени в сочетании с технологиями в области вычислительных мощностей, анализа, визуализации и автоматизации улучшает информационное обслуживание операций и позволяет усовершенствовать процесс принятия решений на всех этапах разработки.

Применяя эти передовые технологии, нефтяные компании изменяют свои традиционные подходы к комплексной разработке запасов.

Для иллюстрации вышесказанного, в работе рассмотрена последовательность операций от получения данных до интеллектуального анализа в процессе мониторинга разработки в реальном времени. Концепция содержит четыре основных уровня: наблюдения, интеграции, оптимизации и инновации. Рассмотрены вопросы предварительной обработки данных, фильтрования и последующей интеграции. Суть оптимизации в реальном времени - в возможности постоянно контролировать любой параметр и своевременно реагировать на любые изменения. В качестве примеров в работе представлены инструменты, которые используются для мониторинга в реальном времени – материальный баланс с интерференцией, анализ продуктивности, анализ кривых притока, отклонения параметров работы скважин от рассчитанных на постоянно действующих геолого - технологических моделях.

Чтобы раскрыть весь потенциал цифровых месторождений будущего задачи обработки данных и моделирования должны быть автоматизированы. Применение оперативных данных и быстрый анализ позволяют вести упреждающее управление разработкой, что оптимизирует добычу и повысит нефтеизвлечение.

Интегральный анализ в исследовании и проектировании информационно-управляющих систем для нефтегазового комплекса

Сидоров В.В.

(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина)

В условия быстроменяющихся бизнес-процессов современного нефтегазового комплекса, его системного окружения и требований рыночных методов управления, повышения конкурентоспособности предприятий ТЭК возрастающее значение приобретает разработка и совершенствование эффективной стратегии управления объектами и процессами в нефтегазовой сфере. За последние годы в этой области появились новые типовые решения, базирующиеся на применении различных информационных технологий. Качество таких решений существенно зависит от архитектуры ИТ-систем, их функционального наполнения, стратегии и тактики их внедрения, т.е. от совокупности ключевых требования, закладываемых на этапе их проектирования.

В докладе рассматриваются требования к процессу проектирования информационно-управляющих систем объектов нефтегазовой отрасли, сформулированные с позиций интегрального анализа, опирающегося на основные положения синергетики. Среди них можно выделить такие, как учет специфики технологических и производственных процессов и их межпредметного окружения (взаимодействия), привлечение к процессу проектирования систем управления имеющихся решений из смежных областей, включая анализ многоуровневых систем, в которых уровни управления логических связаны и их взаимодействие по иерархии определяется функционалом системы, а также анализ экономических показателей моделируемых бизнес-процессов с целью разработки функциональной топологии и стратегии внедрения информационных систем управления.

Опираясь на традиционное представление многоуровневых систем управления в виде совокупности SCADA-, MES- и ERP-решений, приведены примеры внедрения информационных систем в нефтегазовом комплексе с использований ИТ-технологий таких компаний как IBM, SAP, Oracle и др.

Важное место в процессе анализа и проектирования ИУС занимает подготовка кадрового резерва со знанием решений ведущих ИТ-компаний для предприятий нефтегазового профиля. В докладе рассмотрены основные подходы к решению этой задачи в рамках университета за счет целенаправленной и активной перестройки учебного процесса на базе инновационных методов обучения.

Модель усиления тонкостенной конструкции по линии соединения материалов

Сильвестров В.В., Смирнов А.В.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

В используемых в нефтегазовой промышленности тонкостенных конструкциях (трубах, платформах, других инженерных сооружениях), образованных из разных упругих пластин и оболочек, наиболее опасными в плане их прочности являются линии соединения материалов. Такую же роль играют сварные швы, линии склеивания и т.д. Для увеличения прочности таких конструкций на линию соединения материалов или сварной шов накладываются тонкие узкие упругие полоски из более прочного материала (ребра жесткости, стрингеры). Нами изучается модель усиления тонкой кусочно-однородной пластины с помощью бесконечного стрингера, составленного из разных по жесткости кусков. Стрингер присоединяется к пластине непрерывно вдоль линии раздела материалов и к нему прилагаются заданные внешние усилия. Пластина находится в обобщенном плоском напряженном состоянии. На основании формул Колосова-Мусхелишвили задача сводится к системе двух интегро-дифференциальных уравнений Прандтля с постоянными коэффициентами на полуоси, которая посредством интегрального преобразования Меллина сводится сначала к системе двух функционально-разностных уравнений с периодическими коэффициентами, а затем - к краевой задаче Римана на двулистной римановой поверхности.

Нами найдены явно в квадратурах аналитические выражения комплексных потенциалов Мусхелишвили, описывающих напряженное состояние в пластинах, и выражения для контактных напряжений под стрингером, исследовано их поведение в окрестности точки изменения жесткости стрингера в зависимости от упругих параметров конструкции и внешних нагрузок. Показано, что они имеют вблизи этой точки логарифмические особенности.

Подобная картина наблюдается и в случае композиционной пластины, составленной из двух полубесконечных однородных пластин, между которыми имеется тонкая упругая прослойка из разных материалов. В этом случае решение задачи зависит не только от упругих параметров компонент пластины и прослойки, но и от толщины последних. Нами подробно исследован случай нагружения системы внешней сосредоточенной силой, приложенной в точке изменения толщины прослойки. Характер особенности напряжений в этом случае зависит от направления внешней силы, и имеет снова логарифмический характер.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 10-01-00103).

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАВОДА СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ (КОМПАНИЯ NRC ИРАК)

Абдул-Джаббар Табит Р.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

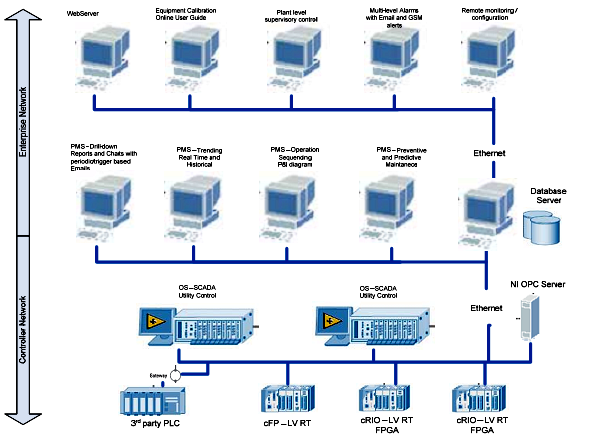

Предлагаемое решение для автоматизации завода смазочных масел основано на National Instruments PAC technology. Общими компонентами системы являются следующие:

- PMS программное обеспечение создано с помощью LabVIEW DSC, действующее на замкнутых рабочих станциях с Windows XP.

- SCADA программное обеспечение создано с помощью LabVIEW DSC, действующее на замкнутых рабочих станциях с Windows XP.

- PAC DCS программное обеспечение создано с помощью LabVIEW (RT / FPGA), действующее на основе PAC (Пункт компактного поля и компактное RIO).

- NI аппаратное обеспечение, которое должно включать

- PAC’s

- Карты I / O

- Операторские станции и инженерные станции.

- Конфигурацию сервера и принтеры.

- Третья часть аппаратного обеспечения, которое должно включать

- Замкнутый HIS (стандартный интерфейс с пользователем).

- Ethernet, медные и волоконно-оптические переключатели, мосты.

- Блоки питания.

- шкафы управления.

- Резервированные промышленные ИБП.

На рисунке ниже показана система сетевой архитектуры и программного интерфейса.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Улюмджиев А.С.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

В настоящее время в мире ежегодно выпускается порядка семи миллиардов электродвигателей. Электродвигатели потребляют около 70% общего количества произведенной электроэнергии и, соответственно, являются основными её потребителями. Остро стоит задача оптимального управления электродвигателями не только с технологической точки зрения, но и с точки зрения экономии электроэнергии. Успехи в области силовой и микропроцессорной техники открыли благоприятные условия для создания перспективных электроприводов нового поколения на базе вентильных электродвигателей, к которым в промышленно развитых странах на сегодняшний день проявляется особый интерес. Ведущими электротехническими компаниями за последние два с половиной десятилетия освоен выпуск вентильных двигателей (ВД) мощностью от единиц до сотен киловатт для различных областей.

Исследования показывают, что вентильный электропривод в настоящее время является наиболее конкурентоспособным по технологичности, ремонтопригодности и энергетическим характеристикам.

Постоянное удешевление магнитных материалов, а также ускоряющееся развитие аппаратной базы систем управления и устройств силовой электроники сделали возможным применение ВД в тех областях техники, где традиционно применялись только машины постоянного тока или специальные асинхронные двигатели. Это объясняется целым рядом конструктивных и технико-эксплуатационных преимуществ ВД по сравнению с другими существующими типами электрических машин.

Одним из основных недостатков, препятствующих широкому распространению вентильных электроприводов в оборудовании, где ВД и станция управления находятся на значительном расстоянии или в оборудовании, которое подвергается значительным механическим воздействиям вибрационного и ударного характера, считалось наличие специального датчика положения ротора и соответственно слаботочных каналов управления. Именно поэтому, а также ввиду достаточно высокой стоимости двигателя, обусловленной использованием дорогостоящих постоянных магнитов в конструкции ротора, и относительно сложной системы управления двигателем до недавнего времени приводы установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) на основе ВД не использовались в нефтяной промышленности.

Однако эти проблемы вполне решаемы, и сегодня ВД находят все более широкое применение на месторождениях различных нефтедобывающих компаний.

Разработка метода расчета и оптимизации надежности функционирования газотурбинных электростанций (на примере ГТЭС «Пенягино»)

Шевцов В.А., Крутихин А.П.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

За счет обеспечения надежной работы энергосистем возможна эффективная и экономичная генерация электричества и использование его во всех областях промышленности и социальной сферы. Непредвиденные отключения производств и жилых помещений от электроснабжения могут приводить к значительным ущербам и авариям, а неоптимальное функционирование этих систем к значительным потерям. Поэтому очень важно соответствие энергосистем высоким требованиям по надежности, что может быть выполнено только при наличии адекватных методов расчета и оптимизации надежности. Но, к сожалению, в настоящее время на большинстве электростанций не уделяется должного внимания вопросам энергоэффективности.

Для анализа надежности и эффективности работы станции необходимо определить зависимость показателей эффективности ГТЭС от показателей надежности. Так как основным производимым продуктом на ГТЭС «Пенягино» является электроэнергия, то в работе принят за основной показатель эффективности всей станции КПД газотурбинной установки (ГТУ). В результате анализа эксплуатационных данных со станции «Пенягино» было выявлено, что наибольшее влияние на КПД ГТУ оказывают следующие параметры: температура, давление и влажность наружного воздуха; потеря давления воздуха перед входом в турбокомпрессор (ТК); температура выхлопных газов на выходе из ГТУ как показатель загрязненности; температура топливного газа.

При отказе хотя бы одного из этих датчиков протекание технологического процесса отклоняется от оптимального режима. Это, в свою очередь, может приводить к перерасходу дорогостоящего топлива и, как следствие, возрастанию затрат на эксплуатацию ГТЭС. Поэтому крайне важно иметь на производстве програмно-техническое средство, которое позволяло бы собирать эксплуатационные данные по отказам оборудования, систематизировать их, обрабатывать и выдавать на их основе рекомендации по своевременному профилактическому обслуживанию оборудования или его замене.

В настоящее время, на основании полученных зависимостей КПД ГТУ от технологических параметров, проводятся исследования, как изменяется КПД ГТУ и ее экономичность, если происходит отказ оборудования, обеспечивающего оптимальные значения технологических параметров.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАДАЧАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Шбат И. Т.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

Задачи прогнозирования в современном мире играют очень важную роль, не является исключением и нефтегазовая отрасль. Например, к задачам прогнозирования относится прогнозирование объемов потребления, объемов добычи, влияния некоторых воздействий на конечный результат. Среди этих задач часто встречаются такие, как построение корректной модели математической модели, которое достаточно сложно. В таком случае, достаточно часто, пользуются статистическими методами для выявления существующих закономерностей и построения регрессионных зависимостей на основании статистики предыдущих периодов. Однако, при обработке статистики, исследователь должен знать статистические методы и на их основе проверять свои гипотезы.

В настоящее время активно разрабатываются методики выявления скрытых зависимостей, которые самостоятельно выдвигают гипотезы на основании обработки статистического материала. Обобщенное название этих методик DataMining. Одной из наиболее перспективных методик являются нейронные сети.

При рассмотрении методов построения нейронных сетей, включая анализ применимости нейронных сетей в прогнозирование нефтеотдачи скважины видно, что нейронные сети с большим количеством нейронов очень близко приближаются к обучающей выборке, однако плохо прогнозируют тестовую, в то время, как сети малого размера могут выявить базовые закономерности и прогнозируют тестовую выборку с достаточно большим коэффициентом корреляции. Так же из результатов рассмотрении видно, что коллективная оценка дает наилучший результат.

Для улучшения результатов прогнозирования нефтеотдачи скважины, необходимо как можно больше увеличивать объем имеющихся данных.

АДАПТАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ ВАЛАНЖИНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ УНГКМ НА ОСНОВЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Сорокин С.В., Кабанов О.П., Ставицкий В.А., Сахнов А.И., Колинченко И.В., Митницкий Р.А., Бурмистров Н.А.

(ООО «Газпром добыча Уренгой»)

В ООО «Газпром добыча Уренгой» в последние годы проводится работа по внедрению систем технологического моделирования процессов промысловой подготовки углеводородного сырья и переработки выделенного на промыслах конденсата в практику мониторинга и планирования действующих производств. Для использования моделей в таком аспекте важно, чтобы результаты выполненных по ним расчетов могли гарантировать достоверный анализ и прогноз показателей действующей технологии. Для этого необходимо, чтобы технологические модели были адекватными фактически действующим технологиям (т.е. чтобы измеренные и рассчитанные по модели параметры и показатели с приемлемой точностью совпадали). Достигается это в результате адаптации технологических моделей на базе оперативной информации и результатов специальных исследований. Адаптация модели заключается в такой ее настройке, чтобы расчетные объемы, технологические параметры, составы и физико-химические характеристики потоков максимально близко соответствовали полученным экспериментально.

С этой целью проводятся комплексные технологические обследования моделируемого технологического объекта – газоконденсатного промысла. При этом существенное значение для качества моделирования имеет периодичность выполняемой работы по обследованию и моделированию технологии, а полученные результаты должны систематизироваться, обрабатываться и храниться в базе данных.

Таким образом, разработан инструмент, позволяющий накапливать и анализировать поступающую информацию, решать поставленные задачи по прогнозированию работы УКПГ в комплексе (включая систему сбора, подготовки и компримирования) и определению материального баланса при изменяющихся термобарических условиях. В связи с этим возможно проводить анализ и планирование добычи, транспорта, переработки и реализации жидких углеводородов, определять оптимальные режимы работы установок низкотемпературной сепарации, определять составы поступающего на УКПГ флюида и материальный баланс в целом по установке подготовки газа. Объем этой информации может на порядок и более превосходить объем измеряемых и экспериментально определяемых параметров и показателей.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КУСОЧНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Зайцев О.Ю.

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)

В настоящее время для изучения свойств разрабатываемых месторождений нефте- и газодобывающие компании часто используют трехмерные геологические модели. При построении модели появляется необходимость одновременного использования данных из разных областей: глубинной (скважинные данные) и временной (результаты проведения сейсморазведочных работ). Решением такой задачи является построение скоростного закона: зависимости времени от глубины. Очевидно, что качество найденной зависимости будет непосредственно влиять на точность предсказания свойств пласта на неразбуренных участках.

На данный момент в наиболее распространенных программных пакетах для создания трехмерной геологической модели (компаний Schlumberger, Roxar, Landmark, Paradigm) работа по так называемой «привязке» сейсмической информации к скважинным данным возложена на пользователя. Программа помогает построить синтетическую сейсмограмму вдоль ствола скважины. Пользователь редактирует скоростной закон, пытаясь обеспечить максимальное совпадение оригинальных и синтетических данных сейсморазведки. В программном продукте компании «Центральная геофизическая экспедиция» предложен инструмент по автоматизации процесса корректирования скоростного закона. Данное решение в силу особенностей используемого алгоритма оптимизации (имитационного аннилинга) требует подбора значений параметров, которые обеспечат сходимость процесса, что не всегда реализуемо.

В докладе предлагается эффективный и выполнимый за реальное время алгоритм, позволяющий автоматизировать процесс «привязки» сейсмической информации к скважинным данным. В рамках представленной работы:

- разработана математическая модель, позволяющая, основываясь только на ярко выраженных пиках в скважинной информации, воспроизводить поведение сейсмических данных вдоль ствола скважины с возможностью подбора формы сейсмического импульса;

- подобрана мера «похожести» двух рядов, соответствующая особенностям данных сейсморазведки;

- произведена модификация генетических алгоритмов для решения задачи нелинейной оптимизации многоэкстремальной функции многих переменных.