Доброкачественные новообразования мягких тканей челюстно-лицевой области 230

| Вид материала | Документы |

- Календарно-тематический план лекций по хирургической стоматологии для студентов 4-го, 22.87kb.

- Вопросы для поступающих в ординатуру, 55.62kb.

- Лечение воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области на основе, 266.51kb.

- Оптимизация комплексного лечения воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой, 313.04kb.

- Планирование восстановительных операций в челюстно- лицевой области. Показания и противопоказания., 268.88kb.

- Календарно-тематический план лекций по хирургической стоматологии для студентов 5-го, 28.19kb.

- Примерная программа дисциплины челюстно-лицевая хирургия модуль «детская челюстно-лицевая, 398.03kb.

- Российской Федерации, 79.11kb.

- Приложение №1 к договору № от 2010, 55.51kb.

- Примерная программа дисциплины челюстно-лицевая хирургия модуль «челюстно-лицевая, 659.47kb.

Заболевания слюнных желез

камни частично растворимы в воде. Величина и форма их разнообразны, зависят от локализации камней и их количества.

У детей заболевание наблюдается чаще в 10-12-летнем возрасте. Описан случай слюнного камня у 3-недельного ребенка. Слюнно-каменная болезнь наблюдается в основном в подчелюстных слюнных железах, что связано с их анатомо-физиологическими особенностями (проток S-образный, длинный; неравномерный по ширине; проходит ниже, чем открывается его устье). Околоушная слюнная железа поражается редко, потому что проток её широкий, направлен сверху вниз. Подъязычные слюнные железы имеют очень короткие и широкие, вертикально расположенные протоки, поэтому камни в них не формируются.

В зависимости от местоположения конкремента выделяют:

- Слюнно-каменная болезнь с локализацией камня в выводном протоке (переднем, среднем, заднем отделе).

- Слюнно-каменная болезнь с локализацией камня в паренхиме железы.

3. Хроническое воспаление слюнных желез, причиной которого является

слюнно-каменная болезнь, после самостоятельного выведения или оперативного

удаления конкремента.

Чаще всего слюнные камни локализуются в переднем отделе выводного протока.

Жалобы детей при этом заболевании на болезненное увеличение слюнной железы при еде (в особенности если пища кислая или соленая), а после — медленное уменьшение ее размеров.

Клиника. Клиническая картина слюнно-каменной болезни зависит от локализации и размеров камня. Чаще он располагается в переднем и среднем отделах протока.

Характерна асимметрия подчелюстной области за счет опухолевидного образования в проекции слюнной железы. Открывание рта свободное. Слизистая оболочка вокруг устья протока гииеремирована. Устье может быть расширенным. Слюна прозрачная или с примесью гноя. Если камень расположен в железе, то пальпаторно определяется увеличенная, с гладкой поверхностью слюнная железа. Проток имеет вид тяжа, ткани вокруг него инфильтрированы. Камень в протоке можно обнаружить при бимануальной пальпации в направлении от железы к протоку, то есть сзади наперед, чтобы не протолкнуть конкремент в железу. Вследствие слюнно-каменной болезни происходит значительная перестройка железистой ткани — угнетение процесса слюнообразования с изменениями химического состава секрета, нарушение кровоснабжения и иннервации слюнных желез. Наличие камня приводит к застою слюны и развитию гнойного субмаксиллита.

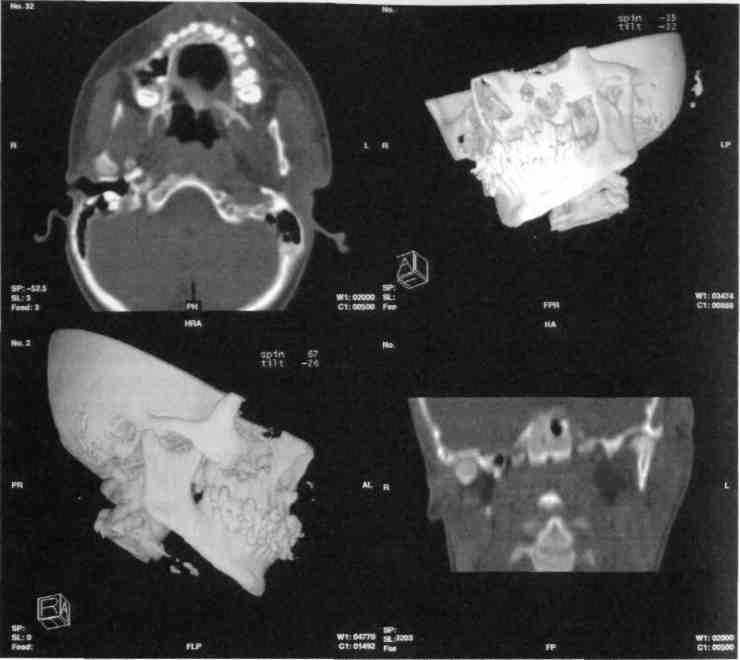

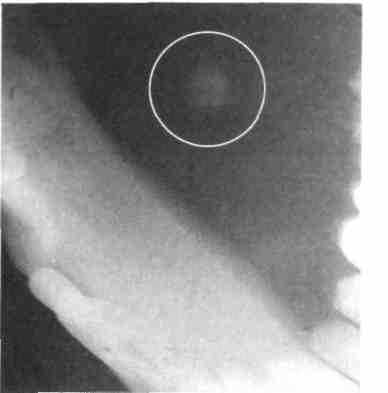

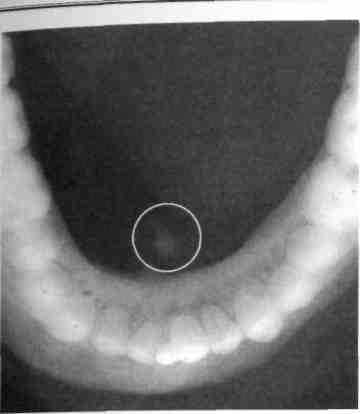

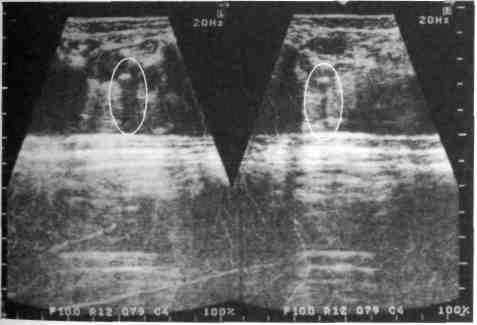

Для уточнения диагноза проводят рентгенологическое исследование подчелюстной железы при локализации камня в задних отделах или в паренхиме слюнной железы по B.C. Коваленко (рис. 76, 77). О камне в протоке свидетельствует тень с четкими границами. Чаще у детей камни нерентгеноконтрастны. В таких случаях целесообразно ультразвуковое исследование, которое выявляет гипер-эхогенную зону (камень) с "дорожкой поглощения" за ним (рис. 78). У детей старшего возраста при локализации конкремента в задних отделах протока можно сделать контрастную сиалографию. О наличии камня в протоке свидетельствует дефект наполнения с четкими контурами позади конкремента.

Рис. 77. Рентгенограмма поднижнечелюст-ной железы больного калькулёзным субмаксиллитом в укладке по B.C. Коваленко. Определяется рентгеноконтрастное образование округлой формы в среднем участке протока

Рис. 76. Рентгенограмма больного калькулёзным субмаксиллитом в укладке на "прикус". Определяется рентгеноконтрастное образование в участке устья протока под-нижнечелюстной слюнной железы (вартонов проток)

Рис. 78. УЗИ-грамма ребенка с калькулёзным сиалоаденитом. В переднем отделе протока правой подчелюстной слюнной железы определяется образование повышенной эхогенности размером 0,5x0,2 см (конкремент, не выявленный рентгенологически) с дорожкой поглощения за ним (камень является препятствием для дальнейшего проникновения УЗ-луча в ткани, что вызывает появление дорожки)

Дифференциальная диагностика слюнно-каменной болезни проводится с воспалительными процессами слюнных желез без наличия камней, опухолями и опухолевидными заболеваниями слюнных желез, ретенционными кистами типа песочных часов, а также опухолями мягких тканей дна ротовой полости, эпидермоидными и дермоидными кистами.

Лечение. Основным методом лечения калькулезного субмаксиллита является хирургический. Методика вмешательства зависит от локализации, размеров камня и изменений, происходящих в железе и протоке. У детей чаще возникают мелкие конкременты в протоках слюнных желез. Камни обычно расположены в переднем и среднем отделах выводного протока, и иногда можно добитися выхо-

206

Раздел 4

Заболевания слюнных желез

да их через него. Если камень маленький, его бимануально, массажными движениями сзади наперед "подводят" к устью, из которого он выходит сам. Такую манипуляцию желательно проводить на фоне спазмолитических средств (для расширения протока). Но при использовании такого способа надо быть уверенным, что заболевание возникло недавно и практически отсутствует симптом увеличения железы при приеме пищи. Если камень расположен в протоке, его удаляют под общим обезболиванием внутрпротовым доступом. Сначала мягкие ткани дна полости рта пальцами снаружи перемещают кверху, чтобы четче представить участок локализации камня. Потом перевязывают проток позади камня, чтобы он не продвинулся в железу, и над камнем рассекают стенку протока вдоль него. Конкремент осторожно вынимают, стараясь не разломать. Лигатуры снимают после удаления камня. Рану не ушивают, она обычно не требует дренирования.

Осложнением при удалении слюнного камня из протока может быть проталкивание его к железе. Если такое случилось, то, в зависимости от размеров конкремента, тактика будет разной: при маленьких размерах камня назначают слюногонную диету и массаж, способствующие самостоятельному выходу камня в полость рта. При возникновении симптомов обтурации железы конкрементом врач вынужден удалять его вместе с железой. Удаление железы при локализации камня в паренхиме проводят у детей очень редко — чаще удаляют камень из железы. При операции следует помнить, что проток подчелюстной железы проходит рядом с n.hypoglossus и, удаляя железу, можно его травмировать.

В послеоперационный период проводится антигистаминная и обезболивающая терапия, назначается слюногонная диета.

При травматичном вмешательстве и неправильном рассечении протока, неосторожном изъятии камня можно протолкнуть его в мягкие ткани. Тогда он может там осумковаться и не проявляться клинически или нагнаиваться и выходить через рану.

ОПУХОЛИ И 0ПУХ0ЛЕП0Д0БНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

0ПУХ0ЛЕП0Д0БНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

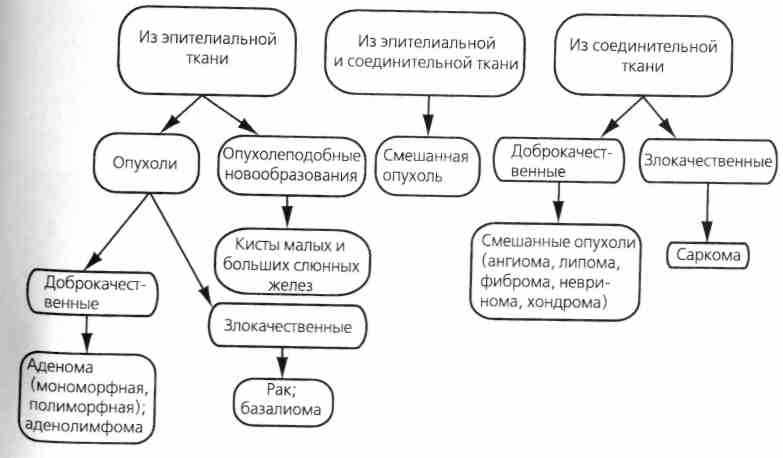

Для практического врача удобна классификация новообразований слюнных желез, приведенная на схеме 9.

1 [аиболее частыми из этих заболеваний у детей являются кисты. Кисты малых слюнных, подъязычной, поднижнечелюстной и околоушной желез наблюдаются, соответственно, в 56; 35,3; 3,7; 5% случаев. Некоторые авторы делят кисты по происхождению на истинные (ретенционные) и экстравазантные (травматические), но такое деление очень условное и практического значения для лечения не имеет. Кисты малых слюнных желез чаще возникают на слизистой оболочке нижней и верхней губ, щек (до 90 %). Это обусловлено тем, что эти участки травмируются во время еды больше других. Малые слюнные железы неравномерно "разбросаны" по всей полости рта — больше всего их на слизистой оболочке губ, щек и ближе к границе твердого и мягкого нёба.

Жалобы при кистах малых слюнных желез — на наличие безболезненного новообразования (чаще на нижней губе), которое может увеличиваться или уменьшаться, совсем исчезать, а потом снова появляться. Это происходит потому, что оболочка кисты тонкая и при нажиме или прикусывании ее может вскрываться самостоятельно. После заживления раны слюна может снова накапливаться, то есть возникает рецидив кисты.

Клиника. При обследовании новообразование просвечивается через слизистую оболочку голубым цветом, имеет округлую форму, четкие границы. Пальпа-

Схема 9. Классификация новообразований слюн

ных желез

Раздел 4

Заболевания слюнных желез

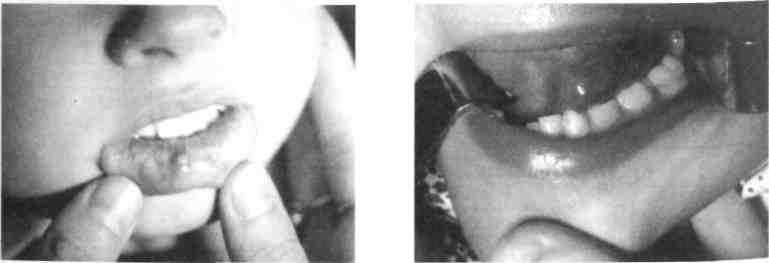

торно киста безболезненная, эластической консистенции, верхний полюс ее расположен близко к поверхности слизистой оболочки. Киста содержит слизеобраз-ную, прозрачную, желтого цвета жидкость — сгущенную слюну (рис. 79).

Дифференцировать кисты малых слюнных желез нужно с лимфангиома-ми. Последние практически никогда не имеют вида одиночной кисты.

Лечение только хирургическое. Более простым и эффективным методом является кистотомия — иссечение выпячиваемой части кисты вместе со слизистой оболочкой. Раневая поверхность, возникающая после иссечения тканей, эпители-зируется. Другой метод лечения — удаление кисты, осуществляющееся под ин-фильтрационным (0,5-1 % лидокаин) или общим обезболиванием (в зависимости от возраста и психоэмоционального состояния ребенка). Проводят два полукруглых соединенных между собой разреза слизистой оболочки по краям новообразования. Тупо и остро кисту удаляют вместе с оболочкой, на рану накладывают швы кетгутом.

Рецидивы кист малых слюнных желез наблюдаются редко, только когда при удалении кисты травмируются близлежащие малые слюнные железы.

Кисты подъязычных слюнных желез (ранулы). Подъязычные слюнные железы занимают второе место по частоте поражения кистозными процессами. Это обусловлено их анатомо-физиологическими особенностями: протоки Вальтера вертикальные, короткие, количество их достигает 12-15, они расположены под языком, где и травмируются при еде. Большой подъязычный проток (бартоли-нов) непостоянен и открывается на подъязычном мясце вместе с поднижнечелю-стным протоком.

Жалобы. Ребенок жалуется, что под языком находится "что-то" гладкое, круглое, непривычное. "Оно" может исчезать и снова появляться, увеличиваться с течением времени. Иногда мешает при разговоре.

Клиника. Определяется новообразование округлой формы, расположенное чаще в передних отделах железы. В связи с тем что оболочка кисты очень тонкая, содержимое ее просвечивает сквозь слизистую оболочку голубым цветом (рис. 80). При пункции кисты получают прозрачную, желтоватого цвета слизе-образную жидкость.

Рис. 79. Ретенционная киста малой слюн- Рис. 80. Ретенционная киста левой подья-

ной железы нижней губы зычной слюнной железы

Особые трудности для диагностики и лечения вызывает киста подъязычной

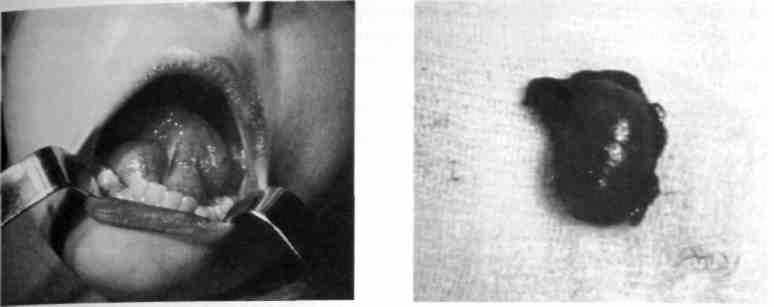

Рис. 81. Ретенционная киста правой подъ- Рис. 82. Удаленная ретенционная киста

язычной слюнной железы правой подъязычной слюнной железы

слюнной железы, имеющая форму песочных часов; она возникает в единичных случаях. Это ретенционная киста дна ротовой полости, одна часть которой расположена выше челюстно-подъязычной мышцы, а вторая — ниже. Обе части соединяются между собой узким перешейком, который сдавливается челюстно-подъязычной мышцей.

Дифференцировать кисты подъязычной слюнной железы нужно с дермоидами дна ротовой полости, сосудистыми новообразованиями (гемангиома, лим-фангиома), в особенности с кистозными их формами. При пункции дермоида получают салоподобную массу желтоватого цвета, гемангиомы — кровь, лимфанги-омы — прозрачную жидкость желтоватого цвета или бурую липкую жидкость.

Лечение. Основным методом лечения кист подъязычной слюнной железы является хирургический — цистотомия и (редко) цистэктомия (рис. 81, 82). Удаление кисты полностью (с оболочкой) проблематично, поскольку оболочка очень тонкая и быстро рвется при выделении, то есть удалить ее полностью при операции трудно, да это и не нужно.

Цистотомия выполняется под инфильтрационным или общим обезболиванием (в зависимости от возраста ребенка и его психоэмоционального состояния). Выкраивается "окно" в полость кисты, а затем узловатыми швами оболочка кисты фиксируется к слизистой оболочке полости рта. Если полость кисты достаточно большая и глубоко расположена, ее на протяжении 4-5 сут рыхло тампонируют йодоформной марлей, конец которой выводят в ротовую полость. Если полость кисты небольшая, то тампонировать ее нецелесообразно. При лечении кист типа песочных часов во время вмешательства необходимо обратить внимание на перешеек, проходящий сквозь диафрагму рта и соединяющий две части новообразования между собой.

Кисты поднижнечелюстной слюнной железы у детей наблюдаются очень редко.

Жалобы такие же, как и при кистах другой локализации. Клиника. В подчелюстной области ближе к углу челюсти определяется ново-разование мягкоэластической консистенции, что отличает его от ткани железы

*ил

Раздел 4

Заболевания слюнных желез

и лимфатического узла, с четкими контурами, безболезненное при пальпации. Кожа над ним не изменена в цвете. За время длительного существования кисты к её содержимому прибавляется слюна. Поэтому при пункции получают слизе-образную жидкость желтого цвета.

Дифференцировать кисты поднижнечелюстной слюнной железы следует с сосудистыми новообразованиями (гемангиомами, лимфгемангиомами, лим-фангиомами), дермоидными и эпидермоидными кистами, липомами этой локализации.

Лечение только хирургическое — под общим обезболиванием выполняют цис-тотомию интраоральним доступом с последующей тампонадой полости.

Кисты околоушной слюнной железы у детей развиваются очень редко и преимущественно в возрасте 12-14 лет.

Жалоб в начале развития кист дети и их родители не предъявляют, лишь при больших размерах — на наличие периодически то увеличивающейся, то уменьшающейся деформации мягких тканей околоушной области.

Клиника. При больших размерах кист околоушная область увеличена, кожа над ней не изменена в цвете. При пальпации выявляется мягкоэластическое новообразование, границы которого определить трудно, поскольку оно расположено в толще околоушной железы. На сиалограмме виден дефект наполнения, при УЗИ — анэхогенная структура участка. Функция слюнной железы не страдает.

Кисты околоушной слюнной железы надо дифференцировать с сосудистыми новообразованиями и другими новообразованиями слюнных желез, основываясь на данных пункции и УЗИ.

Лечение кист околоушной слюнной железы представляет определенные трудности, поскольку выделить кисту, то есть провести кистэктомию, затруднительно (тонкая оболочка). Кроме того, киста связана с паренхимой железы (находится в ее толще), а это повышенный риск травмирования ветвей лицевого нерва. Поэтому проводят цистотомию со стороны слизистой оболочки полости рта только тогда, когда киста достигает больших размеров и является причиной значительной деформации околоушно-жевательной области.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ

Доброкачественные опухоли. При относительно небольшом проценте опухолей слюнных желез у детей чаще всего наблюдается аденолимфома.

Жалоб при опухолях дети почти не предъявляют. Только при больших размерах опухоли дети или их родители указывают на деформацию околоушно-жевательной области.

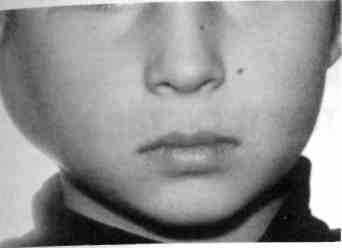

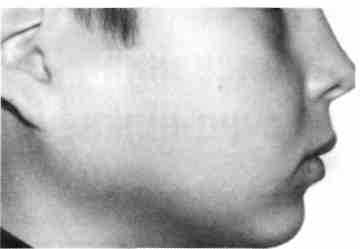

Клинически аденолимфома, а также плеоморфная и мономорфная аденома имеют одинаковые проявления, а именно: медленный безболезненный рост опухоли, приводящий к прогрессирующей деформации лица (рис. 83, 84). Все эти опухоли плотноэластической консистенции. Аденолимфома и мономорфная аденома имеют гладкую поверхность, а плеоморфная — бугристую. Изредка на границе твердого и мягкого нёба у детей могут возникать смешанные опухоли, представляющие собой эктопированные слюнные железы в оболочке.

Диагноз устанавливают на основании данных клинического обследования, сиалографии, УЗИ, компьютерной томографии, пункционной биопсии и т.п.

Рис. 83. Плеоморфная аденома правой Рис. 84. Вид в профиль

околоушной слюнной железы

Дифференциальная диагностика проводится с доброкачественными и злокачественными опухолями слюнных желез, паротитом Герценберга, гемангиомами, лимфангиомами, хроническим паротитом.

Лечение доброкачественных опухолей слюнных желез хирургическое, проводится сразу после установления диагноза и состоит в удалении новообразования в пределах здоровых тканей или удалении его вместе с частью слюнной железы.

Злокачественные опухоли. У детей злокачественные новообразования слюнных желез наблюдаются очень редко. Из них чаще всего встречается муко-эпи-дермоидная опухоль (мукоэпидермоидная карцинома). Развивается она из эпителия выводных протоков и (чаще) локализуется в околоушной слюнной железе; наблюдается в школьном возрасте. Характерной особенностью опухоли является способность эпителия (через промежуточные формы) дифференцироваться как в слизистые, так и в эпидермоидные клетки. Функция железы снижена. Опухоль имеет тенденцию к многоразовому рецидивированию и позднему гематогенному метастазированию.

Первичными патогномоничными признаками злокачественных опухолей околоушных желез являются безболезненный инфильтративный рост и раннее поражение ветвей лицевого нерва, проявляющееся парезом мимических мышц (не смыкаются веки, сглажена носогубная складка, отвисает угол рта на стороне поражения).

Лечение злокачественных опухолей околоушных желез у детей осуществляется только в специализированных онкологических отделениях (см. раздел "Лечение злокачественных новообразований").

919

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава

Раздел 5

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава

Височно-нижнечелюстной сустав обеспечивает одну из наиболее важных функций — открывание рта. Рост и развитие сустава у ребенка может сопровождаться заболеваниями, несвоевременное или неправильное лечение которых приводит к нарушениям этой важной функции, недоразвитию нижней челюсти, выраженным эстетическим недостаткам.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) был описан в 1802 г. анатомом П.А. Загорским.

Особенности строения и функции ВНЧС обусловлены силой и тонусом жевательных мышц, конфигурацией суставных поверхностей, формой внутрисуставного диска, сумки и связок, прикусом и т.п. Это единственный сустав, осуществляющий нетипичные движения в трех плоскостях.

У маленького ребенка до 7 мес ВНЧС не имеет характерных для сустава сформированных элементов — суставной головки, впадины. Суставная головка покрыта тонким слоем гиалинового хряща и надкостницей, а суставная ямка с суставным бугорком — только надкостницей с хорошо развитым камбиальным и фиброзным слоями. С возрастом вместо гиалинового на суставных поверхностях образуется соединительнотканный (волокнистый) хрящ. Суставная ямка плоская, суставные поверхности покрыты нежным соединительнотканным хрящом. Лишь с началом прорезывания постоянных зубов суставной отросток оформляется окончательно, суставная ямка становится глубже. Движения превалируют в передне-заднем направлении, а боковые почти отсутствуют. При этом очень хорошо иллюстрируется взаимосвязь анатомии и функции сустава. Грудной ребенок сосет молоко и не жует твердой пищи. Благодаря таким движениям нижней челюсти (в передне-заднем направлении) ликвидируется врожденная физиологическая микрогения. Боковые движения необходимы для жевания твердой пищи. Поэтому с возрастом, при прорезывании зубов и укреплении жевательных мышц, функция сустава усложняется — развиваются движения в 3 плоскостях.

Мыщелковый отросток является зоной продольного роста нижней челюсти. Инконгруэнтность сустава нивелируется благодаря капсуле и двояковогнутому диску. Задний свод суставной ямки граничит с барабанной полостью, что может способствовать распространению воспалительных процессов из сустава на ухо и наоборот. Вены сустава хорошо анастомозируют с венами среднего уха, слуховой трубы, наружного слухового хода, а также с крыловидным венозным сплетением. Венозная кровь, направляющаяся от органа слуха, вливается в венулы сплетения капсулы сустава и лишь потом, через суставные вены, достигает лицевой вены (эти пути проникновения инфекции надо помнить, так как именно они обуслов-

т распространение воспалительного процесса из одной анатомической области в другую).

Наличие общих источников анимальной (п. trigeminus) и вегетативной иннер-ации объясняет возникновение глазных и ушных симптомов при заболеваниях

ВНЧС.

Причинами заболеваний ВНЧС у детей могут быть окклюзионные нарушения воспалительные процессы в зубо-челюстной области и жевательных мышцах ушиб и ранение сустава, в том числе и травмирование при тяжелых родах, одноразовые кратковременные перегрузки его, инфекционные, эндокринные заболевания, нарушения обмена веществ и роста костей (несоответствие между ростом альвеолярного и мыщелкового отростков нижней челюсти), отиты.

Перечисленные причины чаще наблюдаются в определенном возрасте. Так, например, воспалительные процессы, которые могут заканчиваться тяжелыми осложнениями в суставе, преобладают у детей грудного возраста; травматические повреждения наблюдаются у детей 3-9 лет, что анатомически обосновано — наиболее слабым местом является шейка суставного отростка; окклюзионные нарушения чаще всего возникают при окончательных изменениях и формировании прикуса, что совпадает с периодом полового созревания.

В XIX ст. Мюллер сделал первую попытку классифицировать болезни ВНЧС, отделив воспалительные заболевания суставов (артриты) от дистрофических (артрозов). Ныне в соответствии с наиболее распространенными классификациями различают такие нозологичные формы заболеваний ВНЧС:

1. По этиологическим факторам:

а) врожденные пороки развития;

б) приобретенные заболевания:

- воспалительные (артриты);

- дистрофические (артрозы, вторичные деформирующие артрозы);

- воспалительно-дистрофические (артрито-артрозы).

- По течению заболевания: острые, хронические, хронические в стадии обострения.

- Анкилозы (фиброзные, костные):

- врожденные и приобретенные;

- односторонние, двусторонние;

- воспалительные, травматические.

Во всех учебниках по хирургической стоматологии анкилозы разделяют на врожденные и приобретенные. Однако под врожденными следует понимать анкилозы, возникающие в первые 3-5 мес после рождения и обусловленные травмированием сустава при родах и септическими состояниями.

Обследование ВНЧС для выявления его заболеваний проводят в такой последовательности:

1- Опрос родителей и пациента.

- Обследование нижней части лица. Бимануально (после введения двух пальцев с обеих сторон в наружные слуховые ходы) анализируют движения нижней челюсти. Осуществляют пальпацию суставов и жевательных мышц, оценку прикуса и окклюзионных контактов зубов, определяют характер окклюзии.

- При необходимости выполняют цитологическое исследование суставной

214

91е;