И организации рассматривают вопрос о независимости от центрального теплоснабжения и организации отопления от собственной котельной, либо другого источника тепла

| Вид материала | Документы |

- Расчет тепловых нагрузок и годового количества тепла и топлива для котельной индивидуального, 294.99kb.

- Повышение энергоэффективности и надёжности водных систем теплоснабжения и отопления, 33.67kb.

- Система теплоснабжения района «Чистые пруды» г. Кирова с использованием, 179.43kb.

- Формы организации процесса обучения в дидактике, 1438.75kb.

- Анализ основных направлений кадровой работы организации (на примере муниципального, 71.37kb.

- Независимости Республики Казахстан. Общие положения настоящее Положение определяет, 44.55kb.

- Методические указания к курсовому проекту, 580.7kb.

- Регулирование теплопотребления зданий реальная экономия тепла, 117.55kb.

- "отопление regulus System", 538.44kb.

- Основные принципы нормирования выбросов загрязняющих веществ от котельных, 99.68kb.

3.2.6. Раздел автоматизации

Раздел по автоматизации работы воздухонагревателей «Тепловей» можно разделить на три основные части:

- Защита оборудования (автоматика безопасности):

В данном разделе основной задачей является обеспечение защиты электрооборудования теплогенераторов от перепадов напряжения, «перекоса» или потери фаз и т.п. Эти задачи выполняются путем установки стабилизаторов напряжения, мониторов и электроавтоматов. Защита газовых горелок от возможных перепадов давления газа обеспечивается газовым мультиблоком самой горелки, в который входит электромагнитный клапан и редуктор давления (более подробная информация в паспорте на горелки).

Защита оборудования от перегрева, образования конденсата в теплообменнике является стандартной комплектацией воздухонагревателей «Тепловей» и поэтому дополнительной защиты не требуется.

2. Автоматическое регулирование рабочих параметров воздухонагревателей:

Самым простым, дешевым и надежным способом автоматизации регулирования является установка в отапливаемом помещении комнатного термостата. Регулирование осуществляется включением/выключением горелки воздухонагревателя в зависимости от температуры внутреннего воздуха. В основном применяются термостаты трех видов: постоянной температуры, с суточным программированием температуры и недельным программированием.

Последние два позволяют автоматически использовать воздухонагреватели «Тепловей» в режиме дежурного отопления и экономить топливо в нерабочее время.

В случае, если воздухонагреватель «Тепловей» используется для нагрева приточного воздуха рекомендуется применение двухступенчатых горелок и термостатов с двумя датчиками. Первый датчик устанавливается в помещении и регулирует температуру внутреннего воздуха вкл./выкл. 1-ой ступени горелки. Второй датчик устанавливается в подающем воздуховоде и контролирует температуру подачи вкл./выкл. 2-ой ступени горелки.

Регулирование температуры подачи в зависимости от температуры наружного воздуха осуществимо только при использовании модулируемых горелок. Данные горелки рационально ставить только на воздухонагреватели большой мощности.

3. Контроль, сигнализация:

Данный раздел должен отвечать требованиям п.15.15 СНиП II-35-76* «Котельные установки».

В случаи наличия у заказчика большого количества воздухонагревателей автоматическое регулирование и контроль параметров работы воздухонагревателей может быть выведено на единый диспетчерский пульт управления предприятия. Для передачи данных можно использовать локальную сеть или радиосигнал. Данная опция реализуется с привлечением к работе одного из наших подрядчиков.

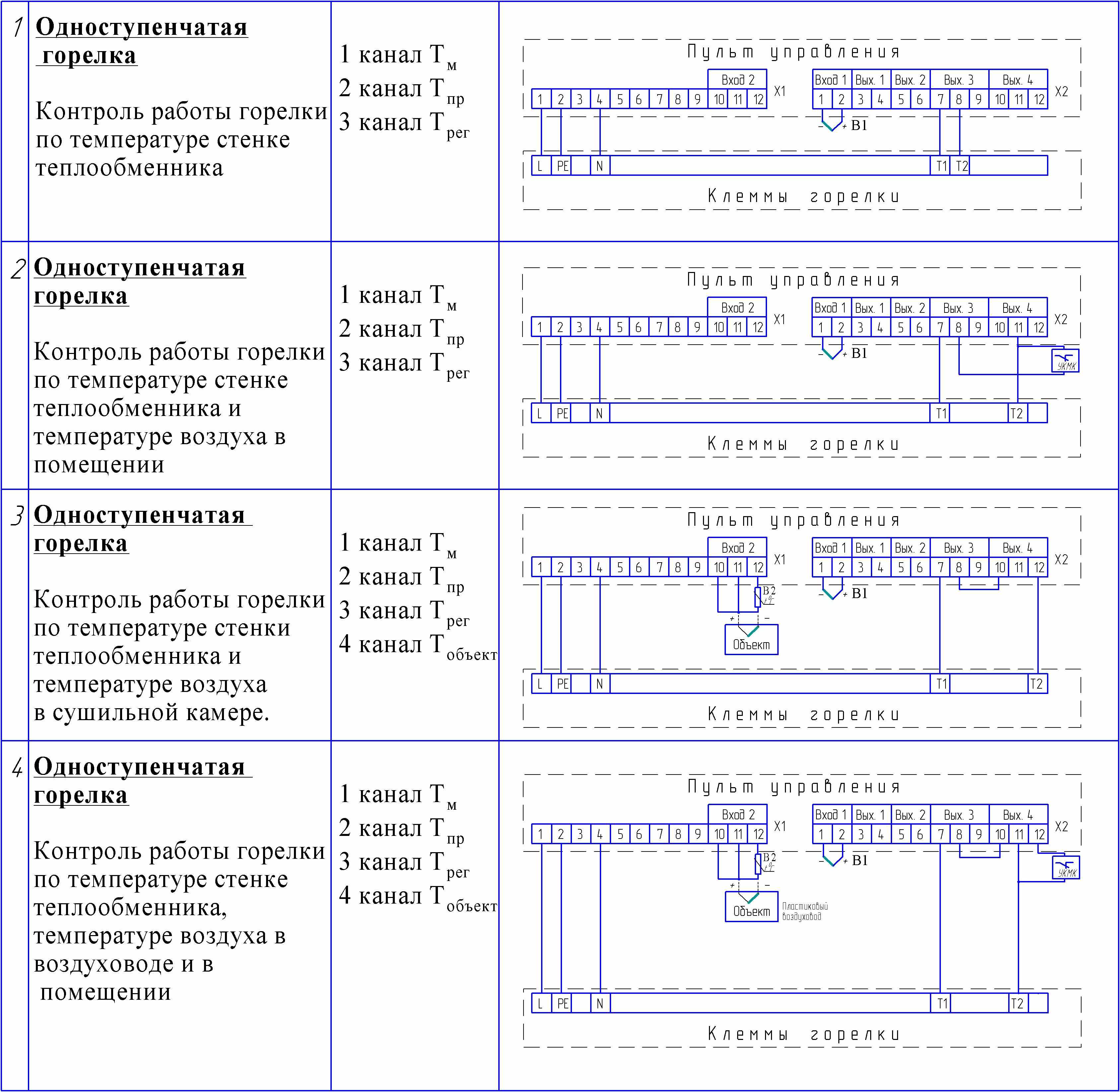

Ниже приведены возможные схемы подключения с кратким описанием для одноступенчатых горелок:

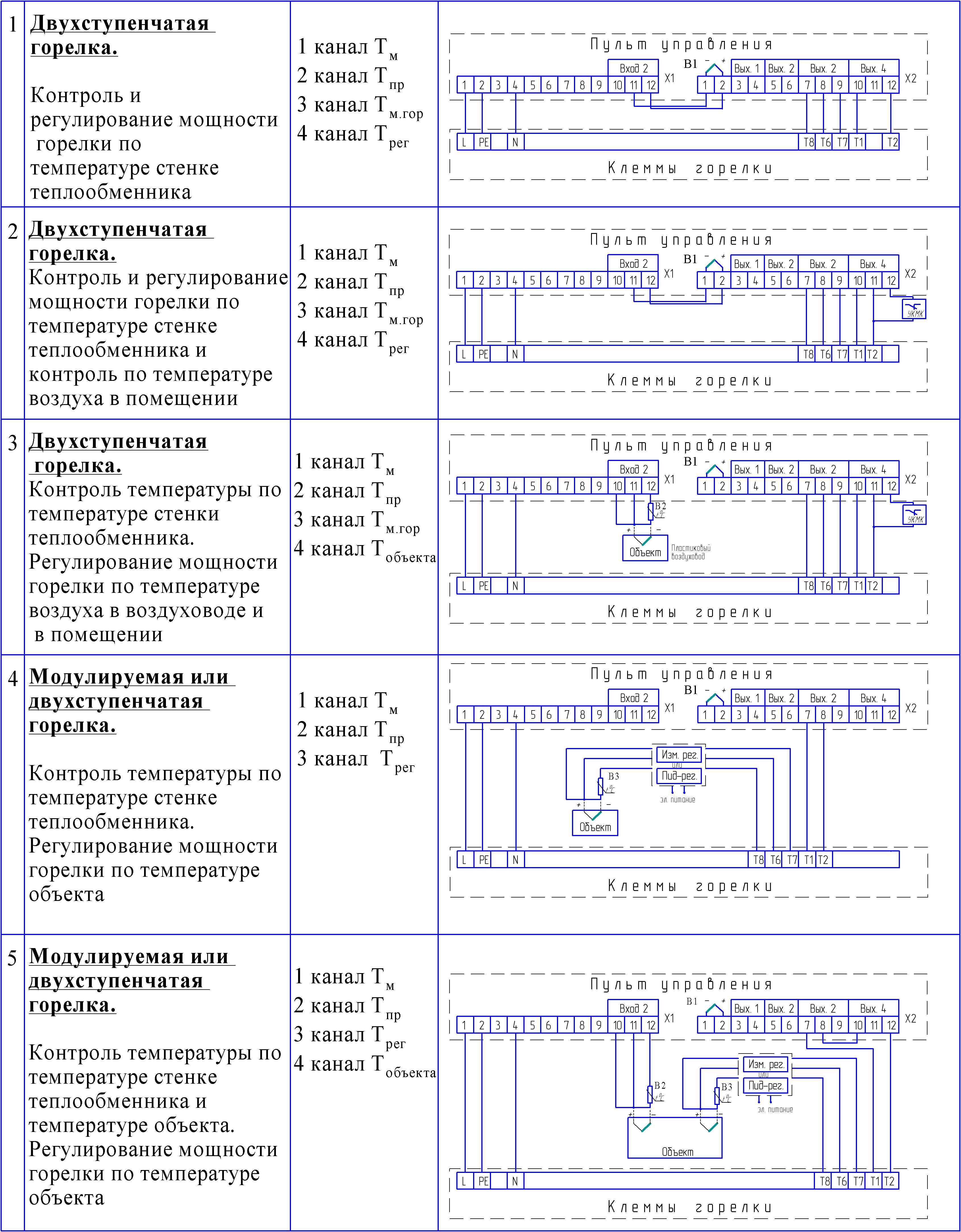

И для двухступенчатых горелок:

3.2.7. Рекомендации по расчету системы воздуховодов

При выборе системы отопления необходимо руководствоваться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (прил. Б). При проектировании воздуховодов систем воздушного отопления следует руководствоваться требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Воздухораспределительная сеть должна отвечать определенным требованиям:

1.Соответствовать эксплутационным параметрам воздухонагревателя по производительности нагретого воздуха. Обращаем Ваше внимание на обязательные соблюдения размеров сечения воздуховодов, потери давления, сечения диафрагмы, внутренней поверхности воздуховода.

2.Выход из воздухонагревателя обязательно оборудовать конфузорами (оптимально симметричной формы) для плавного изменения сечения, чтобы избежать образования зон застоя и как следствие нарушение физических свойств теплосъёма.

3. Иметь минимальные потери напора давления, т.е. запрещается перекрывать выход воздухонагревателя в горизонтальной плоскости, во избежание образования застойных зон в месте установки аппаратуры контроля работы воздухонагревателя.

4. Быть герметичной, а так же в случае сложной трассировки с большим количеством отводов и большим количеством воздухораспределителей объемный расход воздуха должен сохранять изначальную величину.

Воздуховоды следует выбирать круглого сечения там, где нет проблем с пространством. Или ближе к квадратному сечению, у которых соотношение ширины и высоты равно единице. Для зданий после реконструкции характерны нехватка свободных площадей, и иногда приходится ради экономии места задавать менее выгодное соотношение сторон прямоугольного воздуховода. В случае прокладки прямоугольных воздуховодов следует помнить, что стандартным для них принято соотношение 1:2 (то есть ширина воздуховода больше высоты в 2 раза).

Особое внимание при проектировании системы воздуховодов для воздушного отопления следует уделять воздухораспределению. Подачу воздуха рекомендуется осуществлять по схеме «сверху вниз», либо «снизу вниз». Прокладывать воздуховоды следует вдоль наружных стен и воздухораздающие решетки располагать под окнами, для того чтобы потоки теплого воздуха нагревали холодный воздух, поступающий от окон.

Общее давление, создаваемое вентилятором, представляет собой сумму статического и динамического давлений и должно соответствовать общим потерям напора на пути движения воздуха. Такие потери напора возникают: за счет трения воздуха о стенки воздуховодов, из-за изгибов и поворотов, изменения сечений и т.д. Все эти потери должны быть уравновешены общим давлением, создаваемым вентилятором.

Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением движения воздуха несколько упрощен по сравнению с гидравлическим расчетом систем отопления, так как в данном случае размеры поперечного сечения отдельных участков принимаются по допустимым (рекомендуемым) скоростям движения воздуха. Аэродинамический расчет вентиляционной системы, состоящий из двух этапов: расчета участков основного направления – магистрали и увязки всех остальных участков системы, проводится в такой последовательности:

- Определение нагрузки отдельных расчетных участков. Систему разбивают на отдельные участки и определяют расход воздуха на каждом из них. Расходы определяют суммированием расходов на отдельных ответвлениях, начиная с периферийных участков. Значения расхода и длины каждого участка наносят на аксонометрическую схему. Порядок расчета показан в главе «Воздушное отопление».

- Выбор основного (магистрального) направления. Выполняется трассировка воздуховодов по отапливаемым помещениям. При этом необходимо учитывать, что воздуховоды должны обеспечивать подачу воздуха в помещение и возврат его на рециркуляцию. Выявляют наиболее протяженную цепочку последовательно расположенных расчетных участков. Фиксируют оборудование и устройства, в которых происходят потери давления: жалюзийные решетки, фильтры и пр.

- Нумерация участков магистрали. Участки основного направления нумеруют, начиная с участка с меньшим расходом. Расход и длину каждого участка основного направления заносят в таблицу аэродинамического расчета.

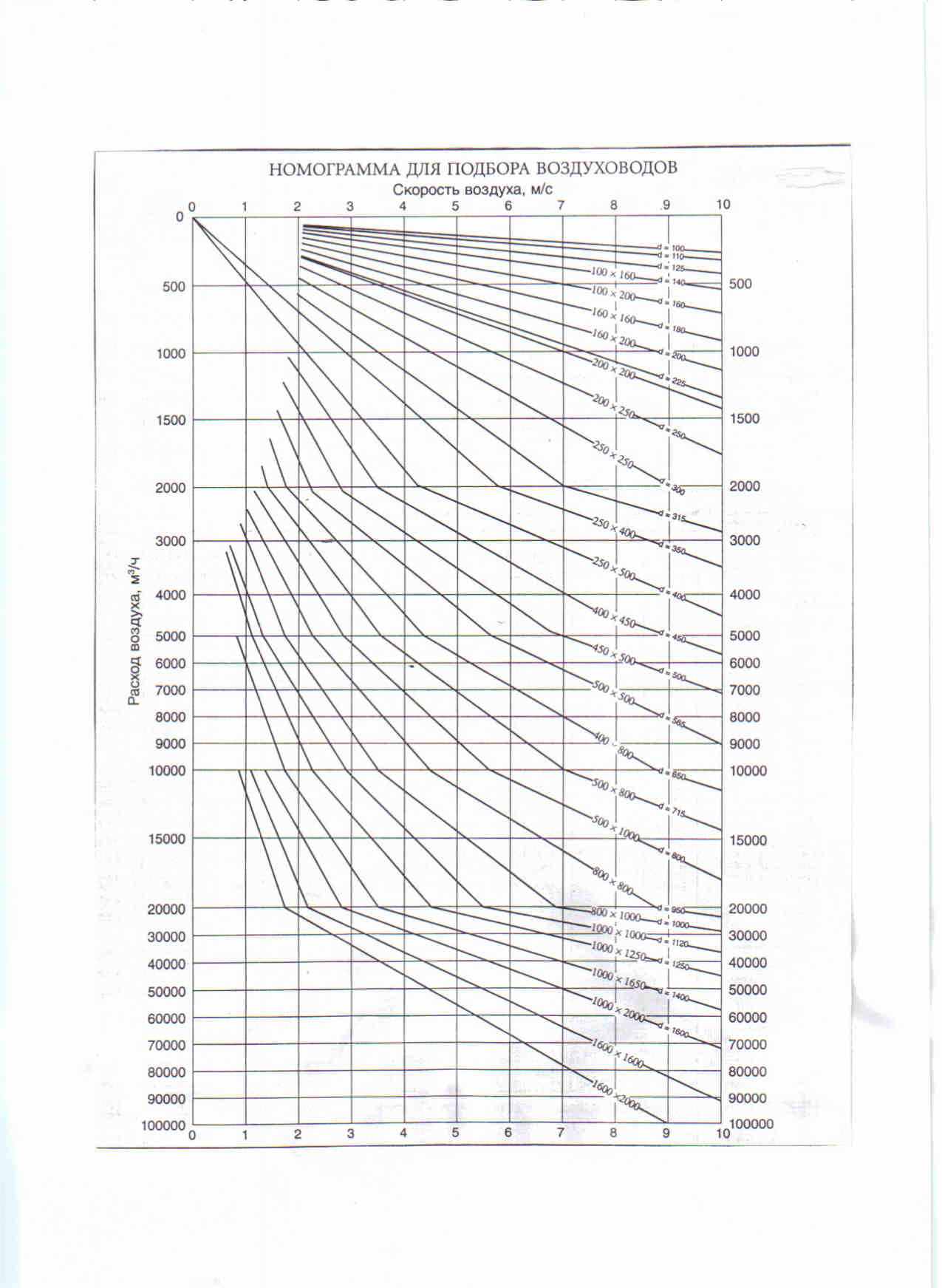

- Определение размеров сечения расчетных участков магистрали. Площадь поперечного сечения расчетного участка, м2, определяют по номограмме 1 или по формуле:

, м2

, м2где

- расчетный расход воздуха, м2;

- расчетный расход воздуха, м2; - рекомендуемая скорость движения воздуха на участке, м/с , принимается по таблице 1.

- рекомендуемая скорость движения воздуха на участке, м/с , принимается по таблице 1.Рекомендуемые скорости определены из экономических соображений. Оптимальная скорость соответствует минимуму приведенных затрат – сумме капитальных затрат (стоимость воздуховодов, двигателя и прочее) и эксплуатационных расходов (электроэнергия) за период окупаемости. Кроме экономических соображений при определении рекомендуемых скоростей учтены технические требования. Например, из условий снижения шума скорость в воздуховодах в промышленных зданиях не рекомендуется больше 10 м/с, в общественных зданиях – 8 м/с. Воздуховоды сильно загромождают помещение, поэтому в отдельных частях системы принимают максимально допустимые скорости движения воздуха. Рекомендуется меньшую скорость принимать на концевых участках системы, постепенно увеличивая её для других участков магистрали. На участке с большим расходом принимается большая скорость.

По величине

подбираются стандартные размеры воздуховода так, чтобы фактическая площадь поперечного сечения

подбираются стандартные размеры воздуховода так, чтобы фактическая площадь поперечного сечения  . Результатом расчета в этом пункте являются величины d или ab, соответствующие принятой площади поперечного сечения. Для прямоугольного воздуховода, кроме того, определяют эквивалентный диаметр (таблица 2). Эти величины заносят в расчетную таблицу.

. Результатом расчета в этом пункте являются величины d или ab, соответствующие принятой площади поперечного сечения. Для прямоугольного воздуховода, кроме того, определяют эквивалентный диаметр (таблица 2). Эти величины заносят в расчетную таблицу.- Определение фактической скорости. Фактическую скорость определяют по формуле:

, м/с

, м/сПо этой величине вычисляют динамическое (скоростное

) давление на участке.

) давление на участке. - Определение потерь давления на трение. По номограммам или по таблицам определяют потери давления на трение R, которые зависят от скорости и сечения воздуховодов, и

(коэффициент учета шероховатости стенок). Потери давления на трение на расчетном участке равны

(коэффициент учета шероховатости стенок). Потери давления на трение на расчетном участке равны  (заносятся в расчетную табличку).

(заносятся в расчетную табличку).

- Определение потерь давления в местных сопротивлениях. Для каждого вида местного сопротивления на участке по таблицам определяют коэффициент местного сопротивления

. По

. По  и динамическому давлению определяют потери давления в местных сопротивлениях на участке:

и динамическому давлению определяют потери давления в местных сопротивлениях на участке:

- Определение потерь давления на расчетном участке. Потери давления на i-м участке равны

.

.

- Определение потерь давления в системе. Расчет сети воздуховодов в общем виде сводится к определению потерь давления в воздуховодах при данном расходе воздуха. Суммарные потери давления в воздуховодах определяются по формуле:

, кг/м2

, кг/м2где R - потери давления на трение на один погонный метр воздуховода, кг/м2

- длина воздуховода, м

- длина воздуховода, м - потери давления на местные сопротивления, кг/м2

- потери давления на местные сопротивления, кг/м2При температуре воздушного потока, отличающейся от 20С, на потери давления, подсчитанные по выше указанной формуле, следует вводить поправочные коэффициенты на трение и местные сопротивления.

10. Увязку всех остальных участков системы проводят, начиная с самых протяженных ответвлений. Методика увязки ответвлений аналогична расчету участков основного направления. Разница состоит лишь в том, что при увязке каждого ответвления известны потери в нем. Потери от точки разветвления до конца ответвления должны быть равны потерям от этой точки до конца главной магистрали, т.е.

Для расчета ответвлений применяется способ последовательного подбора. Размеры сечений ответвлений считаются подобранными, если относительная невязка потерь не превышает 15%.

Для расчета ответвлений применяется способ последовательного подбора. Размеры сечений ответвлений считаются подобранными, если относительная невязка потерь не превышает 15%.11. Выполняется оформление чертежей и проектно-сметной документации.

Табл. 1

Рекомендуемые скорости движения воздуха на участках и в элементах вентиляционных систем

| Участки и элементы вентиляционных систем | Рекомендуемые скорости, м/с, при побуждении движения воздуха в системе | |

| механическом | ||

| общественные здания | промышленные здания | |

| Жалюзи воздухозабора | 2 - 4 | 4 - 6 |

| Приточные шахты | 2 - 6 | 4 - 6 |

| Горизонтальные воздуховоды и сборные каналы | 5 - 8 | 6 - 10 |

| Вертикальные каналы | 2 - 5 | 5 - 8 |

| Приточные решетки у потолка | 0.5 - 1 | 1 - 2.5 |

| Вытяжные решетки | 1 - 2 | 1 - 3 |

| Вытяжные шахты | 3 - 6 | 5 - 8 |

Табл. 2

Эквивалентные размеры прямоугольных воздуховодов, мм

| b a | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

| 250 | 210 | 245 | 275 | | | | | |

| 300 | 230 | 265 | 300 | 330 | | | | |

| 350 | 245 | 285 | 325 | 355 | 380 | | | |

| 400 | 260 | 305 | 345 | 370 | 410 | 440 | | |

| 450 | 275 | 320 | 365 | 400 | 435 | 465 | 490 | |

| 500 | 290 | 340 | 380 | 425 | 455 | 490 | 520 | 545 |

| 550 | 300 | 350 | 400 | 440 | 475 | 515 | 545 | 575 |

| 600 | 310 | 365 | 415 | 460 | 495 | 535 | 565 | 600 |

| 650 | 320 | 380 | 430 | 475 | 515 | 555 | 590 | 625 |

| 700 | | 390 | 445 | 490 | 535 | 575 | 610 | 645 |

| 750 | | 400 | 555 | 505 | 550 | 590 | 630 | 665 |

| 800 | | 415 | 470 | 520 | 565 | 610 | 650 | 685 |

| 850 | | | 480 | 535 | 580 | 625 | 670 | 710 |

| 900 | | | 495 | 550 | 600 | 645 | 685 | 725 |

| 950 | | | 505 | 560 | 615 | 660 | 705 | 745 |

| 1000 | | | 520 | 575 | 625 | 675 | 720 | 760 |

| 1200 | | | | 620 | 680 | 730 | 780 | 830 |

| 1400 | | | | | 725 | 780 | 835 | 880 |

| 1600 | | | | | | 830 | 885 | 940 |

| 1800 | | | | | | 870 | 935 | 990 |