Составление и общая редакция игумена андроника (а с. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С

| Вид материала | Документы |

- Федеральная программа книгоиздания россии составление игумена андроника (А. С. Трубачева),, 419.1kb.

- Составление и общая редакция А. Н. Стрижев Издательство «Паломникъ» благодарит игумена, 8735.23kb.

- Составление и общая редакция А. Н. Стрижев Издательство «Паломникъ» благодарит игумена, 8854.9kb.

- В. Э. Мейерхольд статьи письма речи беседы часть первая 1891-1917 Издательство "Искусство", 4810.66kb.

- В. Э. Мейерхольд статьи письма речи беседы часть первая 1891-1917 Издательство «Искусство», 5254.96kb.

- Темы конспекта №1: 1, 2 и 4 по большей части отражены в вопроснике. Внимательно просмотрите, 10705.21kb.

- Б. Рассел логический атомизм, 442.78kb.

- Общая редакция В. В. Козловского В. И. Ильин драматургия качественного полевого исследования, 4631.85kb.

- Составление и общая редакция, 8475.77kb.

- Учебное пособие для высших учебных заведений Составление и общая редакция, 6781.85kb.

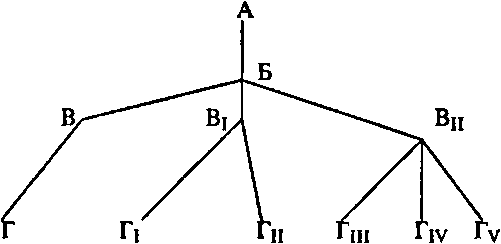

А второе должно строиться по схеме обращенной, хорошо известной в биологии, в генеалогии же изредка употребляемой под названием таблицы «восходящего смешанного родословия» и дающей «родословную с гербами». Эту последнюю схему можно было бы назвать идиологическим деревом. Вот она:

1 Общий Гербовник Дворянских родов Всероссийской Империи, начатый с 1797 г. Ч. шестая 22. I отд.— Тут же и рисунок.

Укажем также, что у гр. А. Бобринского, в его исследовании: «Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи», Ч. I, с. 620, отмечены трое Хомяковых, убитых в 1812—13 годах.

Γ Γι Гц Гш Ггѵ Гѵ Γγι Гуц

прадед прабабка прадед прабабка прадед прабабка прадед прабабка

Вт,

' бабка

/бабка

мать

исследуемое лицо

Генеалогическое дерево по преимуществу важно при исследовании, имеющем своим предметом род; дерево же идиологическое наиболее полезно при изучении строения отдельной личности, ибо с особою наглядно-стию представляет нам все потенции, полученные данным лицом от своих предков. Но, к сожалению, ни та, ни другая схема не были применены проф. Завитневи-чем к А. С. Хомякову. Между тем, сколь много обещало бы такое применение, хотя бы для анализа черт его характера, полученных им от матери Марьи Алексеевны, рожденной Киреевской, от бабушки, рожденной Грибоедовой, и т. д.

Рассмотрение рода, к которому принадлежит изучаемое лицо, раздвигает это лицо, как бы увеличивает его под микроскопом во времени. Но это лицо может быть «увеличено» и в пространстве — через рассмотрение современной ему родни. Если предки его — его корни, то родня — ветви, произросшие на тех же корнях, и какой-нибудь признак, слабо выраженный в данном лице, а потому и малозаметный, может оказаться на этих ветвях более наглядным и более учитываемым. Но, важный вообще, вопрос о родне в данном случае, когда дело идет о А. С. Хомякове, приобретает своеобразную значительность. Дело в том, что московские славянофилы и их ближайшие единомышленники находились в тесных родственных связях. Наблюдение немудреное! Но оно богато существенными выводами. Так, напр., этот факт родственного строения кружка славянофильских деятелей объясняет тесную сплоченность славянофилов каким-то особенным дружелюбием, которого не найдем в западнических кружках, опирающихся более на единство в теоретической программе, чем на природные связи их

сочленов. В указанной особенности славянофильского кружка находит себе объяснение и странная на первый взгляд замкнутость сферы распространения славянофильских воззрений; быстро, можно сказать — почти мгновенно, распространившись в известных кругах и найдя себе тут внезапное признание и восторженную оценку, славянофильство не только не находило себе сочувствия в кругах иных, но и попросту не были известны даже имена многих славянофилов. Не правильно ли будет сказать, что граница понимания, а тем более — признания славянофильства почти совпадала с границею родства славянофилов? Діпее, фактом родственной сплоченности славянофилов указуется и «материальная причина» их воззрений,— именно то важное, если угодно — преувеличенно важное, место, которое славянофилы теоретически признали за родственной расположенно-стию, за дружественной близостью членов общества,— в ущерб правовым, принудительным нормам. Отсюда идет их столь настойчивая борьба против твердого начала — в Церкви, в государстве, даже в мышлении. Им, привыкшим дышать воздухом родственной уступчивости, родственной обходительности, той мягкой беззаконности, без которой немыслимо и самое родство, по-видимому, в голову не приходило, что какая-либо общественная группа может быть построена иначе,— если только не по злонамеренности. Проецируя свои кабинеты, свои гостиные и свои столовые на весь мир, они хотели бы и весь мир видеть устроенным по-родственному, как одно огромное чаепитие дружных родственников, собравшихся вечерком поговорить о каком-нибудь хорошем вопросе. Таким образом, славянофильство можно рассматривать как жизнепонимание, ориентированное действительно на великом (но все же не на единственном!) факте — родственности. Раз такая ориентировка принята, оно неуязвимо, но вне ее славянофильство естественно возбуждает много недоумений. Но вот, к сожалению, проф. Завитневич не обратил своего внимания на этот факт, хотя уже в 1911-м году эта родственная сплоченность ранних славянофилов была отмечена кн. Н. В. Голицыным.

«Неизлишне будет отметить мимоходом,— говорит он,— насколько многочисленны были родственные связи между большею частью деятелей первоначального славянофильства. Панов... был в свойстве с Аксаковым и с Валуевым; Валуев же приходился племянником А. С. Хомякову чрез жену его, рожденную Языкову. Хомяковы

в свою очередь состояли в родстве с Киреевскими, ибо мать А. С. Хомякова, Мария Алексеевна, была рожденная Киреевская. Наконец, Свербеевы, не принадлежа сами к славянофильскому лагерю, являлись связующим звеном между вышеперечисленными семьями: Панов приходился двоюродным племянником Д. Н. Свербееву, так как мать его, Мария Александровна Панова, рожденная Обрескова, была родной племянницей матери Свербеева, тоже рожденной Обресковой; с другой стороны, Д. Н. Свербеев был, также по женской линии, троюродным братом Языковых и потому — дядей Валуева; наконец, Свербеевы находились в свойстве с Елагиными, а следовательно — и с Киреевскими, вследствие брака сестры Ек. Ал. Свербеевой, Анны Александровны, с Александром Николаевичем Елагиным, родственником Авдотьи Петровны по ее второму мужу» Далее кн. Н. В. Голицын подчеркивает и значение этих родственных связей в изучении славянофильства: «Это переплетение родственных связей дает нам право заключить, что в первоначальной своей стадии славянофильство распространялось в кругу лиц, не только близких по своему сословному происхождению и общественному положению, но и более или менее тесно связанных друг с другом отношениями родства и свойства в разных степенях» 2.

Такой вывод делает кн. Голицын, хотя и с оговоркою, что не желает «придавать этому обстоятельству (родственных связей) какого-либо исключительного значения для объяснения хода распространения славянофильства в первые годы его существования»3.

Подразумевающаяся в этой родственной уютности замкнутость славянофильского кружка, неполная доступность его чужим, хотя бы и единомысленным людям имеет себе отчасти свидетелем Никиту Петровича Гиля-рова-Платонова. Друг славянофилов, «единственный человек, с которым» Хомяков, «по собственному его признанию, признавал полное свое согласие»4, он все же ощущал грань разделения между собою и московским кружком, но так как не было при этом недостатка во взаимном признании или расхождения в понимании

1 Из московской жизни сороковых годов. Дневник Елисаветы Ивановны Поповой. СПб., 1911. Введение, с. XII—XIII.

2 Id., с. XIII.

3 Id., с. XIII.

4 Письмо Гилярова к князю Шаховскому («Русский Архив». 1889 г. Т. 3, с. 267).— То же — в письме к И. Ф. Романову («Сборник сочинений H. П. Гилярова-Платонова». Τ. I, с. VII).

жизни, то причин чуждости надобно искать в чем-То органическом. Как сейчас увидим, Гиляров это органическое указывает в самих славянофилах. Но, с другой стороны, из устных рассказов Анны Сергеевны Бухаре-вой, вдовы Александра Матвеевича, нам известно о тяжелом и неприятно-самолюбивом характере Никиты Петровича; на неприветливость его и само-занятость указывало ему расположенное к нему семейство Аксаковых !, и, следовательно, часть нижеследующих жалоб его можно объяснить его личными свойствами.

Вот эти жалобы Н. П. Гилярова в его письме от 2 февраля 1886 г., высказанные князю Шаховскому по поводу кончины Ив. С. Аксакова: «...приехавши из Троицы с последних проводов Аксакова, я нашел вашу посылку и в ней письмо; пробежал его и сейчас же отвечаю на то, что прямо ко мне относится. «Поднимите упавшее знамя» — вот что вы пишете. ...Приезжий иностранец смотрит в Москве царь-пушку и царь-колокол и ищет случая видеть Каткова и Аксакова. Но в том же Кремле есть пушка-единорог; об ней не говорят и ее не упоминают. Я об себе не великого мнения, но, однако, и не маленького. Но я не признан, вот что, родной! Я в положении какого-то Дон-Карлоса. Аксаков меня ценил, ставил меня очень высоко; во многих случаях я был для него авторитетом. Мало того: покойный Ю. Ф. Самарин склонялся предо мной (по моему мнению, даже сверх заслуженного); для Хомякова я был единственным человеком, с которым он признавал полное свое согласие. И однако NN. смотрит не то косо, не то сухо. Когда Аксаков начал издавать «Москву» и предложил мне писать руководящие статьи с неограниченною властью (я и писал их), он... и не заикнулся ни разу мне предложением соредакторства. Немногие знали даже, что некоторые из самых серьезнейших передовых принадлежат мне. Итак, единорог оставлен был в тени. Не помню, чуть ли даже я не жаловался вам, что дух мой падает иногда при сознании, что у меня нет учеников, что меня игнорируют и что потому я бесполезен. Кончина Аксакова и восклицание, которое слышу: «поднимите знамя», воскрешают эту мысль снова. Я игнорирован, я замолчан, нео-славянофилы, народившиеся, когда

1 «Дневник В. [С] Аксаковой», 19 апр. 1855 г., с. 112. Цитату из Дневника и подбор относящихся сюда свидетельств можно прочесть в статье Φ. [К.] Андреева «Московская Духовная Академия и славянофилы» («Богосл. Вестн.» № 10-12. Т. 3. 1915 г., с. 599-601, и отд. от. Сергиев Посад, 1915 г., с. 45-47).

я был уже во цвете сил (вроде Ламанского и Миллера), имеют обо мне только внешнее понятие, благоволят знать только понаслышке. Покойный Гильфердинг, в глазах моих, Хомякова и К. Аксакова — мальчик некогда и ученик, умер превознесенным и препрославлен-ным; он был авторитет и председатель Славянского общества. Я не авторитет ни для кого; ни разу никто меня не назвал кандидатом на выдающееся общественное положение... «И вы погибли бы, как погибли тысячи других, которых я не знаю, но у вас есть друзья...» и проч. Вот что некогда сказал Николай Павлович Самарину, привезенному из Петропавловской крепости к нему в кабинет. Да, у Самарина были друзья, и он был двоюродный брат таких-то, племянник таких-то, и ему не дали сгнить в крепости. И Аксакова положение социальное таково было, что его нельзя было потерять, как иголку. Он был известен двору, Анна Феодоровна там и жила; товарищи и знакомые на высших степенях государственной службы, словом, большие связи, и притом даже не в России только: вот что давало ему значение вождя и влияние до известной степени, по крайней мере отрицательное. В этом отношении положение Аксакова не повторится, и не от меня уже, милейший мой, зависит»1. Далее, Гиляров указывает на своевременность смерти Аксакова, ибо «идеал славянского братства, начертанный его (И. С. Аксакова) учителями (Хомяковым и К. Аксаковым), разлетается; на распростертые объятия «братья» отвечают пренебрежением, завистью, коварством, зложелательством... Русское великодушие к Славянам упраздняется самими обстоятельствами, самою исто-риею. Я это предсказывал еще в 1838 году, я настаивал, но кому же нужно было меня слушать?» Так подтверждается оборотная сторона родственности славянофильского кружка — замкнутость. Но если бы и не было ее, тем не менее остается факт связей по родству, и Хомяков не может быть рассматриваем уединенно от своих друзей-родственников, как это делается у проф. Завитневича. Этот последний оставляет почти без внимания идейное взаимоотношение московского кружка. Мало того, Хомяков рассматривается у него обособленно, вне своих отношений к другим мыслителям и исследователям разных направлений. Между тем, само собою ясно, что для человека, которого постоянно упрекали даже в излишних разговорах и спорах, т. е. в вечном умствен

«Русский Архив», 1889 г. Т. 3, с. 267-269.

ном диалоге, такое исследование тех, с кем он разговаривал и спорил, существенно необходимо: ведь Хомяков не был пустынником, который в уединенной Фиваиде сложил свой взгляд на мир и поведал о нем будущим поколениям, не слыша ответного голоса со стороны мира.

Не останавливаясь долее на указанном факте, для дальнейших исследователей славянофильства я привожу здесь лишь таблицу, показывающую более точно и более наглядно родственные связи славянофилов. Таблица эта составлена по моей просьбе Ф. К. Андреевым, занятым изучением славянофилов, и в особенности Ю. Ф. Самарина, и, вероятно, войдет в его книгу о последнем. Вот почему, мы оба были бы весьма обрадованы, если бы родственники или потомки перечисленных в ней лиц и других, не попавших в таблицу за неимением о них генеалогических сведений, откликнулись на наш призыв и сообщили сведения дополнительные.

Говоря о развитии личности Хомякова, проф. Завитневич оставляет без внимания такие данные, которые естественно напрашиваются в качестве вспомогательных материалов для восполнения тех сведений, на отсутствие которых жалуется Завитневич. Так, почему он не постарался выяснить нам, кто были учителя Хомякова в детстве и какое воздействие они оказали на ребенка, а потом на юношу. А между тем, на странице 97-й его книги этот вопрос поднимается сам собою. Далее, проф. Завитневич почему-то не изучает ни почерка, ни портретов Хомякова, хотя и тем и другим пользуется для исследования личности и установления ее тождества даже такое ответственное учреждение, как суд. Изучить развитие почерка Хомякова и изменение черт его лица по ряду последовательных портретов — это значило бы заполнить многие пробелы в понимании духовного развития Хомякова, которые пока остаются пустыми.

На стр. 98-й говорится о книжных покупках Хомякова, причем указывается, что в один год было куплено книг на 10 ООО рублей. Состав библиотеки, сознательно приобретаемой (а так именно приобретал книги Хомяков), в высокой степени показателен для умственных интересов и кругозора владельца ее. Проф. Завитневич где-то бросает в примечании несколько слов, что по Богучаровской библиотеке можно было бы выяснить, что именно читал Хомяков. Но позвольте, чья же эта обязанность, как не самого исследователя Хомякова, и почему он сваливает ее с себя на читателя? Богучарово находится не на Гималаях, и, чем приглашать туда своего

читателя, Завитневичу проще было бы самому поехать туда из Киева, да, кстати, попросить у сына Алексея Степановича, Димитрия Алексеевича Хомякова, разрешения покопаться в старых приходо-расходных книгах его отца.

В книге проф. Завитневича, особенно при ее обширности, огромным недостатком должно признать отсутствие указателей — именного и предметного, таблицы «трудов и дней» Хомякова и вообще разного рода справочных таблиц и схем, столь необходимых в нашей литературе вообще, а в особенности — в книгах исторического характера. Мы надеемся, однако, что проф. Завитневич выпустит еще дополнительный том, где восполнит эти пробелы. Подобных вопросов проф. Завитневичу я имел бы и еще немало. Но, оставляя их, равно как и те возражения его Хомякову по поводу древнерусского просвещения и характера связанной с ним народной веры в иконы, чудеса и вообще всякие непосредственные проявления помощи Божией (тут я как раз стал бы на сторону Хомякова, против проф. Завитневича, подчеркивающего и закрепляющего уклон Хомякова к имма-нентизму в имманентизм уже определенный), я выскажу тот итог, который сложился у меня при чтении почтенного труда киевского профессора:

С величайшим сочувствием относясь к избранной им теме, приветствуя в его лице увлечение славянофильством вообще и благородною личностью Хомякова в частности, высказывая Автору благодарность за его усилие дать законное место в общественной мысли славянофильству, мы, однако, не можем считать его труд окончательным словом русской богословской науки о мировоззрении и личности А. С. Хомякова. Но книга проф. Завитневича — есть важный и необходимый шаг в изучении Хомякова. Мы надеемся, что или сам Завитневич, или другие исследователи при помощи его труда сумеют ближе подойти к выяснению тех вопросов, которыми не может не заниматься богословская и общественная мысль нашего времени.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Имея намерением обсудить материальную полноту исследования проф. Завитневича, начнем с обзора источников. На страницах 51—58 1-го тома у проф. Завитневича перечислены поэтические произведения Хомяко

ва, причем отмечается, где какое было напечатано. Но в настоящее время, когда Д. А. Хомяков выпустил новое издание (1909 г.) ІѴ-го тома «Полного собрания сочинений Хомякова», эти указания Завитневича должны быть исправлены, а именно: теперь в этот том вошли: «Послание к Веневитиновым»\ «Бессмертие Вождя»2, «Желание покоя» 3, «Молодость» и «Старость» 4, «Элегия на В. К.» 5, «Вдохновение» 6, «Три пьесы при прощаниях» под заглавием «Три экспромта при прощаниях»7, «На Новый 1828 г.»8, «Ермак»9, «Дмитрий Самозванец»10, «Степи»11. «Экспромт к М. А. Н.»12, «Подражание древним»13, «Признание»14, «Горе»15, «Разговор с С. С. Уваровым» «Рос... (А. О. Смирновой)» 17, «Новгород» *8.

До кроме указанных в новое издание ГѴ-го тома вошли еще не указываемые проф. Завитневичем: «В альбом В. С. Карамзиной» (1832 г.) «В альбом П. А. Бартеневой»2" (1932 г.) и английские переводы 3-х стихотворений Хомякова, сделанные Пальмером21; наконец, тут же находим отрывок: «Прокопий Ляпунов. Сцена в Рязани»22; помещен тут и список стихотворений, положенных на музыку2* С другой стороны, некоторые вещи, указываемые проф. Завитневичем и частию даже напечатанные в журналах, почему-то не вошли в «Полное

1 «Поли. собр. соч. А. С. Х-ва». Т. 4, 1900. М., с. 8-89.

2 Id., с. 92-93.

3 Id., с. 94-96.

4 Id., с. 96-97.

5 Id., с. 102-103.

6 Id., с. 102.

7 Id., с. 99-100.

8 Id., с. 101 ·

9 Id., с. 305-418.

10 Id., с. 116-292.

11 Id., с. 98.

12 Id., с. 105.

13 Id., с. 105.

14 Id., с. 105.

15 Id., с. 107.

16 Id., с. 106.

17 Id., с. 105.

18 Id., с. 58.

19 Id., с. 108.

20 Id., с. 108.

21 Id., с. 109-112.

22 Id., с. 293-302.

23 Id., с. 419.

собрание сочинений Хомякова». Таковы: «Вадим» (одно из раннейших стихотворений Хомякова), «В альбом сестре», «Думы», «В. А. Жуковскому» и, наконец, ряд стихотворений, в принадлежности которых Хомякову проф. Завитневич не уверен и о которых, по его словам, «мы не имеем никаких сведений». Список их приводится на странице 58-й. Кроме «Новгорода», ни одно из них не напечатано в «Собрании». Ценители Хомякова, конечно, будут благодарны проф. Завитневичу за ценный список, над составлением которого он работал не мало; но они были бы, конечно, еще более благодарны, если бы проф. Завитневич содействовал и изданию этих стихов. На странице 65-й 1-го тома проф. Завитневич перечисляет статьи, не вошедшие в «Сочинения Хомякова». Но все они теперь вошли в новое издание Ш-го тома (1900 г.): «О зодчестве»1, «О сельской общине»2, «Ответ... по поводу напечатания статьи Дасколова» под заглавием: «Греко-болгарская распря»3, «Заметка об Англии» 4. Не нашли мы тут только «Послания сербам из Москвы». Но, кроме того, в том же Ш-м томе напечатаны не указанные проф. Завитневичем: «О князе В. Г. Мада-тове» 5, «Из писем А. С. Хомякова к княг. С. А. Мадато-вой» 6, «Заемные Банки закрыты. Какие из того последствия?»7. «Опыт улучшения зимних дорог укатыванием» 8 и английское описание Московки, с чертежами 9.

2

Далее идет у проф. Завитневича ряд воспоминаний современников о Хомякове и литература предмета. Тут дополнений можно бы было делать очень много, но мы отметим лишь кое-что. На первом месте мы ставим здесь «Отрывок из записок Ю. Ф. Самарина», сообщенный баронессою Э. Ф. Раден и доставленный в редакцию «Татевского сборника» О. А. Новиковою,— отрывок величайшей биографической важности и по своему удельному весу стоящий целых книг о Хомякове. Это чуть ли

\ Т. III. М., 1700, с. 474-481. І Id., с. 459-468. 3 Id., с. 454-457.

* Id., с. 469-471. I Id., с. 472-474.

* Id., с. 474.

1 Id., с. 475-477.

* Id., с. 481-482.

9 Id., дополн. с. 1—11.

11 П. Флоренский, т. 2

не единственное свидетельство о внутренней жизни Хомякова, притом о наиболее тонких движениях его души, записанное другом и учеником и вовсе не предназначавшееся для печати. Ввиду малой известности этого отрывка считаю необходимым привести его полностью. Вот он: «...Хомяков понимал христианское Откровение как живую, непрерывную речь Божию, непосредственно обращенную к личному сознанию каждого человека, и вслушивался в нее с напряженным вниманием. Наши разговоры нередко касались этой темы и по поводу общего вопроса о значении Промысла в истории человечества, народа или отдельного лица, но он никогда не вводил меня в область собственных внутренних ощущений. Один только раз дано было проникнуть в тайное этой непрерывной беседы его с Богом. Разговор этот так глубоко врезался в мою память, что я могу повторить его почти от слова до слова.

Узнав о кончине Екатерины Михайловны1, я взял отпуск и, приехав в Москву, поспешил к нему. Когда я вошел в его кабинет, он встал, взял меня за обе руки и несколько времени не мог произнести ни одного слова. Скоро, однако, он овладел собою и рассказал мне подробно весь ход болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, что Екатерина Михайловна скончалась вопреки всем вероятностям вследствие необходимого стечения обстоятельств: он сам понимал ясно корень болезни и, зная твердо, какие средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной решительности усомнился употребить их. Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его словам, были очевидны, впали в грубую ошибку и превратным лечением произвели болезнь новую, истощив сперва все силы организма. Он все это видел и уступил им и т. д. ... Выслушав его, я заметил, что все кажется ему очевидным теперь, потому что несчастный исход болезни оправдал его опасения и вместе с тем изгладил из его памяти все остальные признаки, на которых он сам, вероятно, основывал надежду на выздоровление. Я прибавил, что, воспроизведя теперь по-своему и в обратном порядке последствий к причинам весь ход болезни, он только подвергает себя бесплодному терзанию. Тут он остановил меня, взяв меня за руку: «Вы меня не поняли: я вовсе не хотел сказать, что легко было спасти ее. Напротив, я вижу с сокрушительной ясностью, что она должна была умереть для ме