В. А. Вартанян представления о сознании у студентов технического вуза

| Вид материала | Документы |

- Головной совет программы «общественное мнение» образ прошлого и образ будущего в сознании, 1034.13kb.

- Формирование аксиологических компонентов профессиональной компетентности у студентов, 446.09kb.

- И темы рефератов по психологии для студентов технического вуза, 278.39kb.

- Формирование ноксологической компетентности студентов технического вуза будущих специалистов, 551.16kb.

- С. Ф. Вольская Обсуждаются проблемы формирования правовой грамотности студентов технического, 69.33kb.

- Л. Н. Кривенкова-Леванова, Е. А. Пашук, Е. С. Вартанян Гродно: ггау, 2010 25с, 282.42kb.

- С. Л. Черенкова Система мониторинга компетентности студентов технического вуза в сфере, 291.92kb.

- Планы семинарских занятий для студентов технического вуза Москва 2010, 773.47kb.

- К вопросу о повышении роли гуманитарной подготовки студентов технического вуза (на, 76.72kb.

- Педагогическая система подготовки студентов технического вуза к предпринимательской, 667.78kb.

ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКИХ АРТИКЛЕЙ, ЕЕ СВЯЗЬ С КОЛЛЕКТИВНЫМ НЕОСОЗНАВАЕМЫМ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье даётся представление о функции определенности артикля в европейских аналитических языковых системах с точки зрения современной филологии, анализ ее связи с архетипическими образами, а также один из вариантов разрешения проблемы восприятия данной грамматической функции в области ее изучения.

Артикль, архетип, определенность, грамматика, вектор, образ, объект, неосознаваемое.

V.E. Gorbaneva

DEFINITENESS FUNCTION IN SYSTEM OF THE EUROPEAN ARTICLES, ITS COMMUNICATION WITH COLLECTIVE EXTRAMENTAL AND WAYS OF THE DECISION OF ITS REPRODUCTION TO SYSTEM OF LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE

In article representation about function of definiteness of an article in the European analytical language systems from the point of view of modern philology, the analysis of its communication with archetypes in the images, and also one of variants of the permission of a problem of perception of the given grammatical function in the field of its studying is given.

Аrticle, archetype, definiteness, grammar, vector, image, object, extramental.

Одной из основных отличительных черт большинства европейских языковых систем является их аналитизм. Использование многочисленных служебных элементов, составных именных и глагольных частей речи и т.п. являют собой серьезное препятствие для изучающего любую из данных систем, главным образом, по причине так называемых структурных различий в знаковых системах отображения восприятия мира.

Но так ли уж очевидны эти различия и что действительно следует учитывать при овладении иноязычной языковой системой?

Попытаемся рассмотреть этот вопрос на примере системы европейских артиклей, в частности, функции определенности артикля как одной из «проблемных» для изучения зон.

Если мы обратимся к практической грамматике какого-либо из известных нам европейских языков, мы увидим системы артиклей, различающиеся между собой в выражении рода и числа имени, но идентичных по смыслу в выражении категории определенности/неопределенности имени. И набор правил, касающийся выражения данной функции и во французском, и в английском, и в немецком, и в испанском и в итальянском будет также идентичен. Загвоздка же состоит в формулировке самих правил.

Рассмотрим это подробнее. Однозначно определенным артиклем будет сопровождаться имя в случае:

- Употребления в речи объекта, заведомо известного всем участникам речевой трансакции.

- Употребления в речи объекта, единственного в своем роде (Бог, Небо, Солнце, названия стран и т.д.).

- Употребления абстрактных понятий, выражающих не признак, но категорию.

- Упоминания в речи конкретного объекта, заведомо известного респонденту.

С неопределенным артиклем употребляются имена: употребляющиеся в речи впервые; являющиеся частным примером в определении категории («каждый», «один из», «некоторый»);

Здесь, в принципе, все понятно, проблем для восприятия нет. Но вот дальше начинается самое интересное. В категориях неизвестности, неконкретности и неопределенности имеют хождение оба артикля, причем довольно-таки в равной степени. И вот здесь-то и происходит та самая неприятная путаница, которая приводит в итоге и к ошибкам в восприятии и к ошибкам в высказывании.

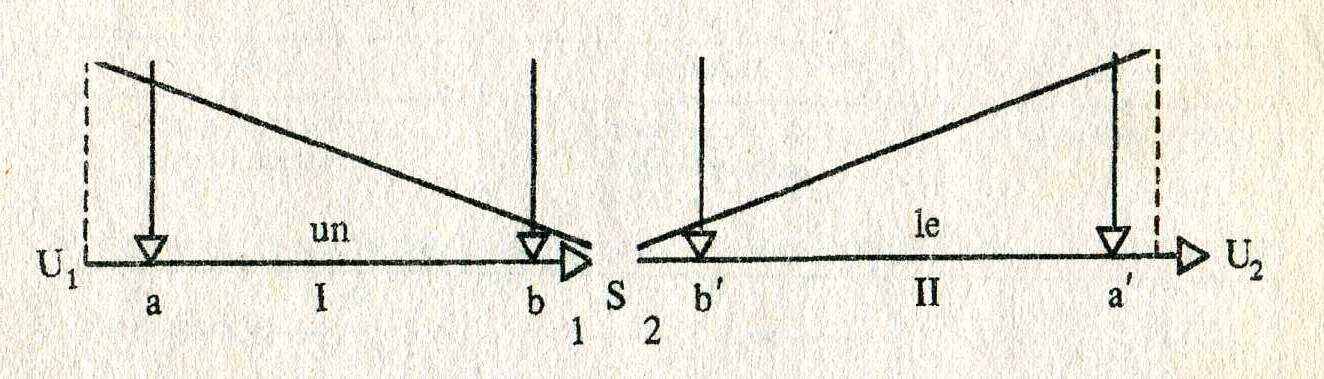

Устранить эту трудность во многом помогает «вектор Гийома», представленный на рис.1., дающий нам картину мыслительного процесса в категории определенности/неопределенности французского артикля. Данный вектор показывает нам движение мысли от общего (U1) к частному (S1) и от частного (S2) к общему (U2), а «перехваты» в точках a, b, a, b – «фиксируют» объем и глубину понятия определенности объекта в так называемых контрольных точках вектора.

Рис. 1. Вектор Гийома

.

Пример:

- a. Un homme est mortel – человек смертен (каждый из людей, общая категория понятия);

- b. Un homme est entré – вошел человек (какой-то, неизвестный, частная категория понятия);

- b L'homme qui est entré – человек, который вошел (определенный, известный, частная категория понятия);

- a L'homme est mortel – человек смертен (человек в целом, общая категория понятия).

Это объясняет многое, но не все. Между двумя частями вектора почему-то нет точек пересечения и опять же непонятно, почему смыслы общих категорий понятия в крайних точках схожи.

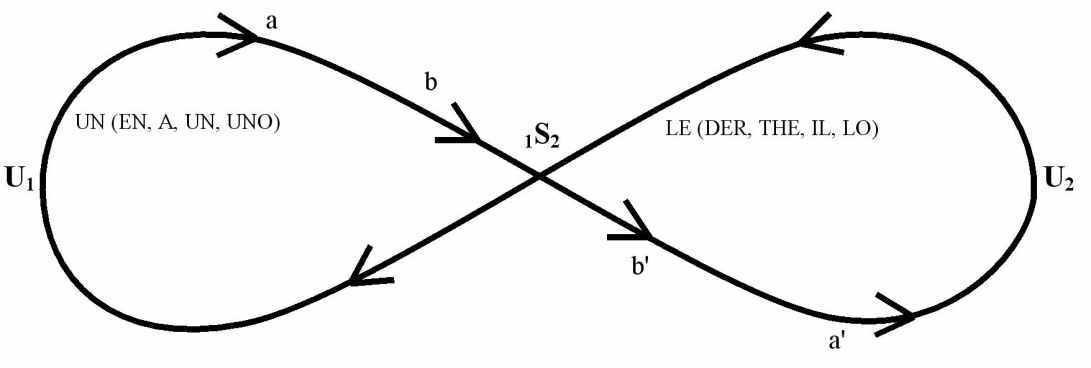

Но если, всего лишь немного, видоизменить этот вектор и посмотреть на него под другим углом – мы получаем не что иное, как символ бесконечности, напрямую связанный в коллективном неосознаваемом с архетипической сущностью мага – образ, используемый всеми цивилизациями с древнейших времен. А если учесть, что формула вектора будет справедлива для всех упомянутых выше аналитических языковых систем, то следующая картина будет выглядеть приблизительно так (рис. 2.):

Рис. 2. Представление функции определенности артикля в виде символа бесконечности, связанного в коллективном неосознаваемом с архетипической сущностью мага

Таким образом, все точки на векторе становятся на свои места, и мы можем довольно ясно наблюдать весь ход мысли от частного к общему и наоборот. Кроме того, становится ясно, что позиции общей категории понятия (U1, U2) продиктованы архетипом, и выражают один из основных его постулатов: «что наверху, то и внизу».

Ч

тобы сделать картину более полной, отобразим данный вектор еще в одном представлении – в виде окружности, также связанной с архетипом бесконечности. И тогда он будет выглядеть следующим образом (рис. 3.):

тобы сделать картину более полной, отобразим данный вектор еще в одном представлении – в виде окружности, также связанной с архетипом бесконечности. И тогда он будет выглядеть следующим образом (рис. 3.):Рис. 3. Представление функции определенности артикля в ее связи с архетипическим образом круга, как символа бесконечности

И получается, что для того, чтобы правильно употребить артикль, в данном случае достаточно всего лишь проанализировать ход мысли, связанной с объектом. На начальном этапе усвоения материала это можно сделать, например, при помощи следующего напоминания:

То, что пока еще не знаю

Никак я не определяю

Неясно для меня оно,

Никак не определено

Но вот объект я замечаю,

Его из массы выделяю

Пусть он не ясен мне пока,

Уже очерчен он слегка

Вот он уже определен

И мне предельно ясен он

Он мне понятен и знаком

Я нового не вижу в нем

Теперь значение заметно,

Я говорю о нем конкретно

Его не спутаю ни с чем

И это тоже ясно всем

Я думаю и обобщаю

И снова не определяю

И вновь теряется объект

Ему определенья нет

В каждом из этих четверостиший содержится ключ для «точки перехвата» мысли на векторе определенности объекта. И это совершенно исключает путаницу при употреблении определенного/неопределенного артикля.

Выводы

- В категории определенности артикля существую «проблемные» моменты, сказывающиеся на процессе усвоения данного грамматического материала.

- Проблему возможно устранить при помощи архитипических образов коллективного неосознаваемого.

- И, таким образом, проблема становится решаемой на уровне чистого анализа и собственно психологии, без долгих внушений, погружений в гипнотические состояния и прочих современных образовательных «чудес», дающих на практике совершенно неоднозначный и неподтвержденный эффект.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- А. Леонтьев. Путешествие по карте языков мира. – М.: Издательский дом Мещерякова, 2008.

- Г. Гийом. Принципы теоретической лингвистики. – М.; УРСС, 2004.

- Е.А. Реферовская, А.К. Васильева. Essai de grammaire française. – М.: Просвещение, 1982.

- А.Н. Зеленецкий. Сравнительная типология основных европейских языков. – М., 2004.

- Р.А. Чайковская. Артикль в испанском языке. – М.: Тезаурус, 2006.

- Fordham F. An introduction to Jung's psychology. Great Britain, 1966.

- Ю. Гроше. Итальянский язык. – М., 2007.

- Jung C.G. Die Dynamik des Unbewussten. Ges. Werke. Bd. 8. Zurich: Rascher, 1967.

Горбанева Валерия Евгеньевна

Технологический институт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге

e-mail: skarabej@land.ru

347922, Таганрог, Шмидта, 17 Тел.: +7(8634)329-863

кафедра психологии и безопасности жизнедеятельности; магистрант.

Gorbaneva Valeria

Taganrog Institute of Technology – Federal State-Owned Educational Autonomy Establishment of Higher Vocational Education “Southern Federal University”

e-mail: skarabej@land.ru

17, Shmidth, Taganrog, 347922, Russia. Phone: +7(8634)329-863

The Department of Psychology and Safety of Existence; student.

УДК159.937.7

А.А. Заиченко, М.В. Картавенко

СИНЕСТЕЗИЯ - ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ВИДЫ, КЛАССИФИКАЦИИ

Статья посвящена теоретическому исследованию в области общей психологии. В работе рассматриваются существующие в различных науках подходы к изучению такого психологического феномена как синестезия, заключающегося в возникновении ощущений одной модальности при стимуляции другой модальности. Рассматриваются виды синестезий, их классификации, личностные особенности синестетов. Работа дает теоретические основания для проведения экспериментальных исследований феномена синестезии.

Восприятие, модальность, образ, синестезия.

A.A. Zaichenko, M.V. Kartavenko

SYNESTHESIA – PHENOMENOLOGY, TYPES, CLASSIFICATIONS

The article says about the research in the field of general psychology. The work shows different points of view on synesthesia. Synesthesia is origin of sensation of one modality during stimulation of another modality. Types and classification of synesthesia, synesthetic personal features are enlighted in the article. The work gives theoretical grounds for experimental investigation of synesthesia.

Perception, modality, image, synesthesia.

В общем случае феномен синестезии определяют как возникновение ощущений одной модальности при стимуляции другой модальности. К синестетическим ощущениям относят ощущение вкуса при просмотре визуальных изображений, возникновение цветовых представлений при прослушивании музыкальных фрагментов, тактильные ощущения при восприятии различных геометрических фигур и т.п.

Актуальность изучения феномена синестезии связана с возможностью сознательного управления синестетическими переживаниями в процессе практической деятельности. Современные исследователи (С.П. Гандхи, Д.Ж. Хейгер, Г.М. Бойнтон) высказывают предположение, что анализ механизмов синестетических реакций раскроет особенности когнитивной переработки информации в сознании, а именно более четко удастся изучить возможности человеческой памяти и особенности субъективного мировосприятия человека [22]. На сегодняшний день знание закономерностей функционирования синестезии в сознании позволяет не только эффективно воздействовать на механизм переработки информации человеком, но и управлять развитием когнитивных способностей человека, развивать в нем оригинальные личностные качества.

История изучения феномена синестезии началась в 1826 году с работ И. Мюллера. В настоящее время синестезия является объектом исследования разных наук: философии, психологии, медицины, культурологии, эстетики и т.д. Центральный вопрос, на который пытаются найти ответ ученые: «Как различные разномодальные стимулы, такие как визуальные (форма, цвет), тактильные (поверхность предметов, температура), слуховые (тональность, частота звука) и прочие, целостно отражаются в сознании субъекта и участвуют в построении непрерывной для субъекта картины окружающего мира?».

Сложность исследования во многом связана с тем, что синестезия является одним из базовых, неосознаваемых механизмов работы сознания и проявляется на разных уровнях функционирования человека (уровне протекания нервных процессов и уровне первичных рефлекторных реакций) при построении образов различной модальности, протекании многих психических процессов и работе интегративных механизмов сознания. Синестетические переживания «пронизывают» работу всех психических процессов, оставаясь в большинстве случаев недоступными для рефлексии. С продуктами деятельности синестезии и возможностью рефлексии самого процесса протекания синестезии исследователи могут столкнуться в особых ситуациях или состояниях сознания субъектов: в процессе творческой деятельности; при различных медицинских отклонениях; при влиянии на человека наркотических и психотропных препаратов; в процессе проведения психосемантических экспериментов.

Синестезия является междисциплинарным объектом исследования, поэтому подходы к ее изучению радикально различаются в зависимости от того или иного научного направления. Для одних исследователей синестезия – это «аномалия», зачастую представленная патологическим нарушением (А. Веллек, Б. Фой, Х. Хейрман); для других (С. Хоружего, Р. Кадош, Х. Зукарелли) – это результат непривычного для сознания воздействия на организм человека (наркотические вещества, медитативные техники и т.п.). Для третьих – это высокий уровень развития сознания личности, её субъективного целостного восприятия полимодальной действительности (Ч. Осгуд, Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, Н.А. Русина, С.Л. Рубинштейн, Г. Хант, П. Рикер, Т. Катсфорт и др.); для четвертых – пример недифференцированности сенсорных путей от анализаторных систем к коре больших полушарий (С. Барон-Коэн, М. Мерло-Понти, А.Р. Лурия, Л. Маркс, В. Рамачандран, Э. Хаббард и др.) и т.д. В различных научных направлениях также встречаются синонимичные трактовки явления синестезии: «межчувственная связь», «интермодальность восприятия», «межсенсорные ощущения», «межмодальные трансляции» и «кросс-модальные переходы».

Почти во всех определениях феномена синестезия представляет собой какое-либо постоянное взаимодействие между разнообразием разномодальных объектов: цветами, звуками, словами и цифрами, геометрическими и абстрактными формами. В целом – это взаимодействие между многообразием сенсорных систем человека и воспринимаемых им ощущений (тактильных, вкусовых, болевых, обонятельных и т.д.). Для описания воспринимаемого звукового сигнала, например, используют характеристики зрительного ряда: яркий-тусклый, темный-светлый, широкий-узкий, круглый-плоский, матовый. Многим людям свойственно для описания цвета использовать экспрессивные, эмоциональные характеристики, не относящиеся к зрительной модальности: кричащий, спокойный-раздраженный, теплый-холодный, глубокий-поверхностный. А для описания социальных объектов или понятий использовать цветовые ассоциации: серая тоска, черный ужас, голубая мечта и т.д. Опыт синестезии относится к полисенсорным впечатлениям, пересекающим границы модальностей: человек «слышит» цвета или «видит» звуки. Сходный опыт также может быть вызван словами или даже отдельными буквами, когда буквы воспринимаются как имеющие определенный цвет [3,22].

На протяжении долгого времени синестезию рассматривали как посттравматический, патологический процесс с нарушением физиологических механизмов функционирования головного мозга и в целом психики человека, как деструкцию развития личности в социальной среде (А. Веллек, Б. Фой, А. Роуан). Современные исследования полностью отрицают гипотезу о наличии у синестетов расстройства восприятия и нарушения функционирования процессов сознания [11]. В экспериментальных исследованиях (Л. Маркс, С. Барон-Коен, М. Стивен, Дж. Грей и др.) было доказано, что феномен синестезии в той или иной форме встречается почти у каждого человека, однако имеет различную степень сформированности и проявленности в поведении, в сознании субъекта [20,21]. При этом ни физиологических, ни психических нарушений у синестетов обнаружено не было, как и корреляционных взаимосвязей с патологическими заболеваниями и наличием стрессовых раздражителей в окружающей их среде.

Самые обычные, «нормальные» по всем остальным личностным характеристикам люди, с детства обладающие синестезией, заявляют часто в весьма категоричной форме, что буквы, слова и числа имеют врожденные цвета. Причем, даже когда их тестируют многие годы спустя, они придерживаются тех же самых ассоциаций, что говорит об устойчивости и стабильности синестетических ассоциаций, отличает их от процессов фантазии и воображаемых ассоциативных представлений. Синестеты с непроизвольным (неконтролируемым) проявлением синестетических способностей иначе, индивидуально и неповторимо воспринимают окружающий мир. Для некоторых красный цвет теплый, сладкий, а зеленый – холодный и кислый, переживание грусти звонче и светлее по спектру цветов, а счастье и радость может переживаться вместе с яркими кругами радуги перед глазами и восприятием незнакомых звуков. Важно отметить, что для синестетов горькая печаль и сладкая ложь – это больше чем просто речевая метафора, это всегда целый всплеск ярких впечатлений. Данные переживания часто являются осмысленным, осознанным восприятием окружающего мира, переживаются синестетами как реальные изменения в их смысловом слое сознания [3]. Исследование физиологических коррелятов синестетических переживаний позволяет сделать вывод, что синестезия характерна для всех людей, однако проявляется она в преобладающем большинстве случаев на неосознанном уровне и характеризуется достаточно выраженной устойчивостью и личностным однообразием [8].

Наиболее ярко феномен синестезии проявляется в жизни тех людей, которые признаны обществом гениальными в различных областях человеческой деятельности. При этом род деятельности таких гениальных синестетов не ограничивается только искусством, среди них много профессиональных математиков, физиков и инженеров.

Одним из первых свои синестетические переживания описал французский поэт А. Рембо в своих стихах и поэмах: «Я изобрел цвета гласных! – А черное, Е белое, I красное, О синее, U зеленое. – Я наделил формой и движением каждый согласный, и, пользуясь интуитивными ритмами, я льщу себя надеждой изобрести общедоступный поэтический язык, позволяющий обратиться однажды ко всем чувствам. А я открыл необыкновенный перевод…» [10]. Ш. Бодлер писал о сопровождающем его произведения синестетическом опыте при переживании дежавю или вдохновения от прочтения стихотворений и говорил, что «чувства могут и должны смешиваться». Ш. Бодлер участвовал в экспериментах французского психиатра Ж.Ж. Моро, которого интересовали вопросы зависимости соощущений и творческого вдохновения. Ученый отмечал, что синестетические переживания, как особое состояние сознания по своей природе схоже с явлениями воодушевления, озарения и дежавю [13].

Физики Р. Фейнман, А. Эйнштейн также обладали свойственными синестетам наиболее распространенными особенностями цветного видения, называемыми графемно-цветовой синестезией (возникновение цветовых переживаний на различные знаковые символы). Ученые описывали, что те или иные уравнения и теоремы имели для них свой неповторимый цвет, абстрактную геометрическую форму. Данное цветовое переживание помогало им в процессе построения логических схем и создании математических и физических теорий [13].

Биографы, литераторы утверждают, что писатель И. Гете отмечал соответствие геометрических фигур определенным цветам (круг – синему, квадрат – красному, а треугольник – желтому). Писатель и поэт И. Бунин в развитии своих синестетических ощущений продвинулся еще дальше: ему удалось не только отрефлексировать данный механизм в сознании, но и подробно изложить всю воспринимаемую цветопередачу всех букв русского алфавита.

Художник-абстракционист В. Кандинский, напротив, слышал звучание красок и даже использовал для описания своих картин музыкальные термины: «композиция», «импровизация». В своих произведениях он комбинировал четыре чувства: восприятие цвета, звуки, запахи и прикосновения к различным материалам и поверхностям [4]. В.В. Кандинский был одним из первых, кто описал механизмы протекания синестезии в сознании, ему же принадлежит и актуальная до сих пор характеристика «внутреннего содержания» цветов, которая лежит в основе многих «цветовых» тестов, в том числе и теста Люшера. Исследования В.В. Кандинского в области цветового восприятия достаточно полно описывают феноменологию синестезий: «Один дрезденский врач рассказывает об одном из своих пациентов…, что тот неизменно и безошибочно ощущал “синим” вкус одного соуса, т.е. ощущал его как синий цвет», «…как раз у высокоразвитого человека пути к душе настолько прямы и впечатления приходят так быстро, что воздействие, идущее через вкус, тотчас же достигает души и вызывает созвучие соответствующих путей, ведущих из души к другим телесным органам, – в нашем случае к глазу. Это было бы как эхо или отзвук музыкальных инструментов, когда они без прикосновения к ним созвучат с другим инструментом, испытавшим непосредственное прикосновение» и «… зрение, разумеется, должно быть связано не только со вкусом, но и со всеми остальными органами чувств. Так именно и обстоит дело. Некоторые цвета могут производить впечатление чего-то неровного, колючего, в то время как другие могут восприниматься как что-то гладкое, бархатистое, так что их хочется погладить (темный ультрамарин, зеленая окись хрома, краплак). Само различие между холодными и теплыми тонами красок основано на этом восприятии» [5].

Композитор А. Скрябин видел цвет музыкальных нот в процессе сочинения новой мелодии. У Скрябина в особенно яркой форме проявлялась комплексная «синестетическая» чувствительность: каждый звук непосредственно рождал переживания света и цвета, вкуса и прикосновения [13]. Среди композиторов также можно выделить Д. Эллингтона, Ф. Листа, Н. Римского-Корсакова и О. Мессиан, у которых в процессе творческого вдохновения и непосредственного сочинения музыки, каждый аккорд в зависимости от интенсивности и частоты звука был окрашен в свой насыщенный, комплексный цвет.

В автобиографическом труде «Память, говори» В. Набоков подробно рассказывает о своих непроизвольных синестетических переживаниях: «Исповедь синестета назовут претенциозной и скучной те, кто защищен от таких просачиваний и отцеживаний более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это казалось вполне естественным. Мы разговорились об этом, когда мне шел седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что некоторые мои буквы того же цвета, что ее, кроме того, на нее оптически воздействовали и музыкальные ноты. Во мне они не возбуждали никаких хроматизмов» [1,5].

Среди современных известных деятелей культуры и искусства также можно встретить большое количество людей, обладающих различными видами синестезии. Одним из ярких синестетов является известный декоратор Д. Хокни. Он воспринимает музыку в различных цветах и разнообразных, неповторимых формах и использует для создания декораций и оформления различных помещений и концертных залов. Среди современных телевизионных «звезд» и музыкальной индустрии также встречаются синестеты: музыканты – Ида Мария, Д. Майер, Б. Чейз, П. Стамп; актриса С. Карсуэлл; электронный музыкант Ричард Д. Джеймс; пианист Э. Гримо; С. Барретт, Ф. Вильямс и другие.

Обращаясь к анализу особенностей синестетического восприятия, необходимо рассмотреть существующие теории синестезии в рамках психолингвистического подхода, а также отметить проявление этого явления через призму ассоциативных и метафорических концепций в рамках эстетики и искусства.

В рамках психолингвистического подхода понимание явления синестезии связывается с механизмом переосмысления значения слов с точки зрения того, какие свойства концепта делают возможным употребление наименований одного предмета для обозначения другого. Человек, используя синестезию, фокусирует внимание на тех компонентах структуры представления знаний, которые отвечают условиям подобия, аналогично явлениям метафоры. При этом единство вербальных, визуальных, слуховых и прочих чувственных форм в сопровождении эмоциональных образов объекта рассматривается как отражение объективного мира [22]. Некоторые ученые в рамках психолингвистического подхода (Г. Бенедетти, А.А. Потебня, М.Я. Сабанадзе) убеждены, что синестезия является языковой универсалией, что это явление зафиксировано в метафорических сравнениях, связанных с нашим сенсорным опытом и понятных всем метафорических высказываний. Например, теплый цвет, яркий звук, бархатный голос, серая тоска, темная личность, кислая физиономия и т.п. Характерно, что для описания переживания одной модальности в этих метафорических сравнениях соответственно используются качества или свойства, присущие другой модальности [13].

Некоторые зарубежные ученые полагают, что синестезия – это «сложные переносы», под которыми понимается «совокупность метафорических переносов», в результате чего появляется производное значение (К. Петерсон) [12]. Механизм метафорического синестетического переноса состоит в том, что у имени прилагательного происходит преобразование семантической структуры его значения [9]. Актуальным является вопрос о происхождении метафоры, так Б. Уорф предполагает, что метафора возникает из синестезии, а не наоборот. С. Ульман, наоборот, определяет синестезию как древнюю, широко распространенную универсальную форму метафоры. Синестетическую метафору относят как к разряду когнитивных, так и перцептивных психолингвистических феноменов (Н.Д. Арутюнова, Е. Маркс и др.).

В рамках эстетики и искусства как форм художественной коммуникации ученые (А. Ричардс, Б.М. Галеев, И.Л. Ванечкина, А.Ф. Лосев, С.М. Галявина, Э.В. Комина, Е.А. Елина, И.Р. Абдуллин и др.) используют понятие «синестезия» при определении природы эстетической ценности. Понятие эстетической ценности в интерпретации английских ученых соотносится с характеристикой эстетического опыта, ценность такого рода опыту придает синестезия. Основанная на реакциях на непосредственный стимул, она активизирует память, представляющую ранее накопленный опыт, расширяет и усиливает способность чувствовать, гармонизирует восприятие. Синестезия неразрывно связана с пониманием красоты как ценности, порожденной эстетическим опытом [12].

Интересна иная концепция синестезии, которую предлагает в ряде своих работ Б.М. Галеев. Ученый относит синестезию к сложным специфическим формам невербального, метафорического мышления, считая ее межчувственной ассоциацией. Искусство, по утверждению исследователя, является той областью, где культивируется и развивается синестезия.

В рамках данного концепции феномена синестезии Б.М. Галеев и другие исследователи (И.Л. Ванечкина, А.Ф. Лосев) выделяют различные виды ассоциаций, которые являются межсенсорными сопоставлениями на разных уровнях сознания:

1) «естественные» ассоциации, возникающие и закрепляемые в процессе комплексного, бисенсорного восприятия действительности у определенного круга людей, функционирующих в одинаковых географических, исторических и социальных условиях;

2) ассоциации по смежности (основа метонимии в поэзии), выступающие показателем индивидуального развития личности; эти ассоциации являются простейшими по генезису (или по-русски «по происхождению»);

3) «ассоциации по сходству» (метафоры, аллегория); данные ассоциативные механизмы являются более привычными и наиболее схожими для большого количества людей. Среди людей искусства синестеты встречаются чаще, чем среди населения в целом, во многом из-за свойственной им особенности легко и эффективно использовать метафоры [3,4].

Наиболее актуальным следует считать интегративный подход к изучению соощущений, предложенный Н.П. Коляденко, поскольку сама синестезия по своей сути является интегративным феноменом [12]. Известные теоретики литературы Р. Уеллек и О. Уоррен, определяли в синестезии, в межчувственных тропах и фигурах «стилизованное отражение метафизического отношения к жизни», считали явления межчувственных ощущений неким индикатором романтических тенденций в искусстве [4].

В целом, синестезия в лингвистике рассматривается как языковая универсалия, при помощи которой связь чувств и ощущений фиксируется словесно, в то время как в искусствоведческом аспекте это языковое явление определяется как ассоциативный, метафорический механизм переноса значения и качественных свойств с одного предмета на другой.

В психологии зачастую понятие синестезии отождествляют с понятием синкретизм, под которым ученые (Г. Спенсер, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский) понимают нерасчлененность функций мышления и восприятия, выражающуюся в разнородных явлениях (ощущения, образы) без достаточных оснований. Ряд исследователей (Ж. Пиаже, Э. Клапаред) отмечали синкретичность детского восприятия, которая проявляется в нерасчлененности чувственного образа объекта, в отсутствии выделения и соотнесения его внутренних связей и компонент. Синкретические обобщения выступают первой стадией в развитии значения слова, для которого характерен диффузный, ненаправленный перенос значения на ряд связанных на перцептивном плане, но внутренне не родственных объектов.

Синестезии могут возникать либо избирательно, только на отдельные впечатления, либо же распространяться на все сенсорные модальности ощущений от каких-либо органов чувств. При этом исследователями (Э. Трисман, П. Робертсон, А. Калверт) установлено, что синестетическое восприятие возможно даже в случаях отсутствия или недостатка внешней качественной информации об основных свойствах предмета и его отличительных черт.

Анализ экспериментальных исследований позволяет выделить ряд общих характеристик синестезии.

- Для каждого синестета стимул или набор стимулов, который вызывает у него синестетические переживания, является уникальным. Этот же стимул не будет вызывать такие же синестетические переживания у других синестетов. Однако синестетическая реакция не является уникальной. Выделяют несколько основных типичных форм синестезии, что говорит о возможности универсальности проявлений синестетической чувствительности. Например, феномен синопсии (звуко–цветовая чувствительность): многие синестеты воспринимают темные цвета в ответ на низкие гласные звуки, а яркие цвета – на более высокие. В целом, исследователи выступают против объяснений синестезии на основе усвоенных ранее (воспроизводимых в памяти) ассоциаций [10].

- Исследователи утверждают, что интермодальность восприятия и наличие в головном мозге кросс-модальных переходов сенсорных путей является скорее правилом, чем исключением в жизни субъекта. То есть от рождения феноменом синестезии наделен каждый человек, однако в процессе онтогенетического развития по каким-либо физиологическим, психологическим или психосоциальным причинам данная недифференцированность чувств у большинства людей затормаживается и не актуализируется, не проявляется в сознании [19].

- Синестетический опыт является иррациональным, в большинстве случаев не осознаваемым и не поддающимся контролю сознания. Однако экспериментальные исследования показали, что специальные упражнения и развитие актуализации данных механизмов в сознании позволяют рефлексировать протекание данного процесса [22].

- Характер синестетических переживаний по типу функционирования в большей части повторяет процесс восприятия, именно поэтому синестеты иногда не отдают себе отчет в том, что их восприятие себя и окружающего мира отличается от восприятия других людей. Изучение электроэнцефалограмм синестетов показывает, что в процессе переживания синестетических переживаний активизируются те же зоны, что и при восприятии разномодальных объектов. Разница заключается в типе и интенсивности связей между этими корковыми зонами мозга, что может указывать на психофизиологические закономерности протекания процессов синестезии в сознании [2].

- Личностные особенности синестетов значимо не отличаются от людей, не обладающих синестетическими особенностями восприятия. В целом, ученые сходятся во мнении, что синестетам свойственны гибкость и пластичность ума, творческое и неординарное мышление, им лучше удается создавать ассоциативные метафоры и символические связи [21].

- Подтверждаются клинические данные о возможности проявления синестезии у человека при особых условиях – исследователи документально засвидетельствовали обстоятельства, способствующие появлению синестезии. Например, данное явление сопутствует некоторым формам шизофрении, а также реакциям на некоторые лекарственные препараты [10].

Определить, сколько всего существует видов синестезии, достаточно сложно, так как восприятие действительности у каждого субъекта индивидуально и уникально по своей природе. Поэтому каждый из видов синестезий имеет свою степень проявляемости, выраженности и интенсивности, индивидуальную динамику и последовательность возникновения синестетических переживаний. На первый взгляд, пять чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус – имеют десять возможных синестетических соединений [3]. Однако некоторые исследователи сходятся во мнении, что синестезия обычно однонаправлена, так например, у определенного синестета зрительный образ может вызывать чувство прикосновения, но прикосновение никогда не спровоцирует зрительные впечатления. Это «одностороннее движение» увеличивает число возможных синестетических соединений до двадцати и даже тридцати, если считать шестым чувством ощущение вибрации и движения. Но и это число не точно, поскольку каждый синестет, как правило, обладает больше чем одним типом смешения ощущений, при этом возможное число синестетических реакций в сознании субъекта практически неограниченно, как и количество возможных проявлений синестезии [21].

Психологические исследования показывают, что среди синестетов больше тех, кто видит цвета букв и цифр («графемная синестезия»). Немало и тех, кто обладает «цветным слухом», для таких людей звуки окрашиваются в различные цвета. В целом зрение и слух гораздо чаще становятся элементами бисенсорного восприятия, чем другие чувства, в то время как обоняние практически никогда не возбуждает синестетическую реакцию и не является синестетическим впечатлением. Вкусовые ощущения также редко оказываются причиной синестезии, однако у некоторых людей именно вкус вызывает тактильные впечатления (например, американец М. Уотсон описывает вкус мяты как прикосновение к «прохладным стеклянным колоннам»). Самым редким типом синестетических впечатлений выступает тот, при котором человек «видит»» образы и одновременно чувствует прикосновения во время наблюдения за предметом [3].

Типичным интермодальным ощущением также является ощущение вибрации. Как известно, слуховая система человека не воспринимает колебания воздуха с частотой ниже двадцати герц. Более низкие тона воспринимаются нами в виде вибрационных ощущений. Это осуществляется не с помощью слуха, что доказывается существованием вибрационной чувствительности у глухих, а посредством кожно-мышечной системы. Другим примером интермодальной чувствительности служит так называемое «шестое чувство слепых». Известно, что слепые от рождения или с детства способны на расстоянии обнаруживать препятствия и успешно их обходить. Субъективные ощущения, возникающие у них при этом, очень сложны. Как правило, слепые люди сообщают, что они чувствуют препятствие кожей лица, однако большинство исследователей считает, что чувство преграды связано не с кожной, а со слуховой чувствительностью. Согласно этой точке зрения, слепой гораздо лучше, чем зрячий улавливает эхо от своих шагов, отраженные от предметов звуки воспринимаются как ориентиры, дающие указания о препятствиях, к которым он приближается [2,21].

Относительно проблемы выделения видов синестезии в науке нет единого типологического рассмотрения. Однако в рамках того или иного подхода к феноменологии синестетического восприятия ученые выделяют следующие критерии выделения разных видов синестезии: по характеру возникающих явлений (С.В. Кравков, Н Сагив и др.); по типу сенсорной связи между органами чувств (Ш. Дей и др.); по виду системных связей, включенных в процесс интермодальности восприятия (Э. Ландау, В. Мабри, К. Тан); по характеру проявлений в психике и сознании субъекта (Р. Цитовик, Д. Иглман, А. Веллек); а также синестезии по содержанию (Л. Маркс, Г. Мартино, Г. Хант).

По характеру возникающих дополнительных ощущений выделяют следующие виды синестетических ощущений [7]:

- фотизмы (вызов оптического ощущения акустическим раздражителем, т.е. восприятие звука при воздействии раздражителя другой модальности);

- хроматизмы (возникновение окрашенных в цвет, принимающих определенную графическую форму зрительных образов);

- фонизмы (возникновение определенных слуховых представлений в результате оптических и других, не акустических, впечатлений);

- вкусовые интермодальные ощущения (т.е. восприятие вкусовых свойств какого-либо предмета при воздействии раздражителя другой модальности);

- осязательные синестетические образы (восприятие прикосновений различных предметов или к различным предметам при их визуализации, в процессе воображаемых представлений);

- графемная синестезия (восприятие цвета при зрительном наблюдении определенных, для каждого субъекта индивидуальных, букв и цифр). При этом типе синестезий в качестве стимулов выступают отдельные графические символы (как правило, буквы и цифры), а не орфографические эквиваленты фонем, цвета которых могут быть вызваны в соответствии с ассоциативными механизмами в сознании [16].

Исследователь Ш. Дэя на основании изучения 175 синестетов описал частоту встречаемости разных видов синестезий. Он выделил 19 различных типов данного феномена, которые чаще всего встречаются у синестетов. Цифры и буквы вызывают цвета в 121 случае из 175 (69%); промежутки времени ассоциируются с цветами в 42 случаях (24%); звуки речи вызывают цвета в 24 случаях (14%); звуки вообще вызывают цвета в 23 случаях (13%); звуки музыки вызывают цвета в 21 случае (12%). Окрашенные в различные оттенки музыкальные ноты синестеты видят в 16 случаях из 175 (9%); болевые ощущения ассоциируются с цветами в 6 случаях (3,4%); запахи вызывают цвета в 5 случаях (3%); в 5 случаях из 175 (3%) – цвета вызываются в процессе общения с другими людьми либо вкусовыми ощущениями. По 3 случая (2%) приходится на следующие типы синестезии: звук вызывает вкус, звук вызывает чувство прикосновения, вид вызывает вкус. Прикосновение вызывает вкус лишь в двух случаях (1%). И, наконец, по 1 случаю из 175 (0,6%) приходится на такие смешения чувств, когда звук вызывает запах, температура воздуха вызывает цвета, вкус вызывает чувство прикосновения, прикосновение вызывает запах, вид предметов вызывает чувство прикосновения [17].

В зависимости от особенностей формирования в онтогенезе человека выделяют два основных типа синестезии – эксплицитный и имплицитный (Э. Ландау, В. Мабри, К. Тан, Л. Маркс, Р. Цитовик, П. Мартин и др.). Оба типа синестезии имеют общий механизм образования – многократное переживание в субъективном опыте человека связей между различными категориями (категориальная чувственно-перцептивная интеграция). Отличия между ними заключаются в условиях формирования связей между категориями и как следствие – в различной степени лабильности образования связей.

При эксплицитной синестезии, в силу семантической значимости, одна или несколько категорий приобретает избыточную чувственную представленность в сознании, в результате чего возникают устойчивые связи между этими категориями. Механизм образования связей между категориями аналогичен импринтингу, поэтому они трудны для рефлексии и имеют устойчивый характер. Обычно такие связи возникают в детском возрасте и связаны с культурной обусловленностью использования различных модальностей, в результате чего данные типы связей являются общими для представителей одной культуры. Проявлением такого типа связей является схожее эмоциональное восприятие цветов в разных культурах.

При возникновении имплицитной синестезии актуализируются такие же механизмы категоризации, как и при эксплицитной синестезии, однако возникновение связано с сознательным напряжением и чувственными переживаниями в процессе решения значимой проблемы или творческого вдохновения. Имплицитная синестезия является индивидуальной для каждого субъекта и формируется в течение всей его жизни в процессе индивидуального решения стоящих на каждом возрастном этапе задач развития. Проявлением такого типа синестезий является индивидуальное эмоциональное переживания различных вкусов пищи.

Таким образом, эксплицитная синестезия отражает культурные особенности взаимодействия человека с миром, а имплицитная синестезия – особенности индивидуального опыта решения жизненных задач. В результате у каждого человека возникает своеобразный «сенсорный оттиск», отражающий особенности его жизненного опыта с возникавшими у него эмоциональными переживаниями в процессе проживания данного опыта [20].

В зависимости от содержания, которое субъективно переживается человеком, выделяют положительную и отрицательную синестезии [14]. Положительная синестезия определяется как «ощущаемое слияние поддающихся определению модальностей восприятия в новое и своеобразное сочетание». То есть под положительной синестезией понимается то, что следует из ее определения – переживание в сознании ощущений в дополнительной модальности при стимуляции основной модальности (например, ощущение вкуса при ощупывании поверхностей). Отрицательные синестезии возникают в тех же ситуациях, что и положительные синестезии, однако вместо модальных переживаний человек испытывает кратковременное бессодержательное «чувство» значимости, при котором он не может определить, какие модальности подвергаются стимуляции. Г. Вернер отмечает, что «эти переживания включают в себя «витальное» или кинестетически воплощенное ощущение, которое можно охарактеризовать как бессодержательное чувство значимости – своего рода внемодальный качественный аспект, который мгновенно превращается в положительные синестезии, составляющие для этих испытуемых семантическое распознавание» [14].

Переживания отрицательных синестезий очень схожи с описанием «безобразных мыслей», которые были получены в исследованиях Вюрцбургской школы. Немецкие исследователи феномены «безобразной мысли» сочли ошибкой применяемого метода и крайней точкой возможностей исследования содержаний сознания. В исследовании синестезий наличие данной феноменологии, наоборот, считается начальной точкой в изучении механизмов преобразования содержаний сознания.

В зависимости от области исследований, выделяют истинную синестезию (true-synesthesia) и псевдо-синестезию (pseudo-synesthesia). Истиной синестезией ряд исследователей (Р. Цитовик, Д. Иглман, Д. Ворд, А. Веллек, Э. Хаббард и др.) называет переживания, которые были зафиксированы психофизиологическими методами (чаще всего при исследованиях в медицине и неврологии). «Псевдо-синестезиями» в этом случае называют переживания, полученные при исследовании когнитивных процессов, эстетического восприятия и художественных переживаний при помощи методов психологии и эстетики. Однако слова «истинная» и «псевдо» по отношению к синестезии можно отнести только косвенно, так как фиксация результатов при помощи приборных методов не обязательно гарантирует фиксацию явлений синестезии. Главным в этом случае является методологическая и методическая правильность построения исследования.

В зависимости от интенсивности протекания выделяют «сильную» и «слабую» синестезию (Л. Маркс, Г. Мартино). Сильная синестезия понимается авторами как явление, которое характеризуется возникновением «живого» образа в одной сенсорной модальности в ответ на стимуляцию в другой. При этом определенные стимулы вызывают не только «сенсорные качества» в специфичной модальности, но также и качества, обычно связанные с другой модальностью. Под слабой синестезией понимаются межсенсорные соответствия, выражающиеся в перцептивной идентичности и перцептивном взаимодействии, которые находят свое отражение в языке. Речь идет об языковых метафорах, в которых ощущение одной модальности оценивается и описывается в категориях другой сенсорной системы: «бархатный голос», «кислая физиономия», «серая тоска» и т. п. [19, 20].

Профессор Х. Хейрман выделяет «персональную» и «творческую» синестезию. Его представление процесса порождения синестетического опыта включает как физиологический, так и эстетический уровень, в котором организующую роль играют ассоциации. Ученый отмечает, что «жизнь представляет собой непрерывный синестетический опыт» [11], в котором мир раскрывается через пять основных чувств.

Х. Кронассер предлагает свою классификацию синестезий, выделяя прасинестезии (осязательно-обонятельные), собственно синестезии (истинные синестезии) и эмоциональные синестезии.

Принадлежа к категории наиболее сложных и наименее изученных явлений связанных с сознанием и восприятием человека, и, являясь сложным и многоаспектным явлением, синестезия выступает объектом изучения целого ряда дисциплин. Объяснение природы проявлений синестезии в сознании требует привлечения данных из других наук, что говорит о многогранности и разносторонности этого явления. На сегодняшний день не создано общепринятой теории интермодальности ощущений и межсенсорного восприятия, не существует единого мнения относительно содержания понятия синестезия. Представленный краткий обзор феномена синестезии направлен на систематизацию теоретических данных о данном феномене и знакомство отечественных исследователей с результатами экспериментальных работ зарубежных исследований.