Ананьев Борис Герасимович

| Вид материала | Книга |

СодержаниеЧеловек как предмет познания Глава 3. Онтогенез и жизненный путь человека |

- Психолого-педагогические науки и спортивные дисциплины, 1123.89kb.

- Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2 т. М: Педагогика,2000. Ананьев, 102.79kb.

- Рабочая программа по курсу: «Пропедевтика ортопедической стоматологии» по специальности, 101.96kb.

- Реферат на тему: Борис Дмитрович Грінченко Борис Дмитрович Грінченко, 73.83kb.

- Алфавитный каталог белорусских фильмов, 140kb.

- Урок литературы в 10 классе по теме: «Борис Годунов», 49.54kb.

- Королев, борис данилович, 1345.81kb.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 29.4kb.

- А. В. Майоров (отв редактор), В. Г. Ананьев (отв секретарь), В. М. Ахунов, Т. А. Базарова,, 87.42kb.

- О лекторах Борис Львович Альтшулер, 201.18kb.

Таблица 4

| | Раздражители | Разность | Раздражители | | ||

| Возраст, | Звук | Звук | Свет | Свет | Разность | |

| лет | с предупреж- | без пре- | | с предупреж- | без пре- | |

| | дением | дупреждения | | дением | дупреждения | |

| 9 | 176,76 | 219,10 | 42,34 | 194,24 | 251,34 | 57,10 |

| 10 | 175,64 | 208,32 | 32,68 | 185,08 | 233,08 | 48,00 |

| 11 | 174,30 | 205,18 | 30,48 | 191,62 | 238,10 | 46,48 |

| 12 | 171,28 | 199,32 | 28,01 | 184,68 | 229,50 | 44,82 |

| 13 | 161,96 | " * 188,80 | 26,84 | 178,02 | 220,94 | 42,92 |

| 14 | 154,76 | 181,80 | 27,04 | 169,22 | 211,44 | 42,22 |

| 15 | 144,54 | 165,18 | 20,64 | 158,20 | 191,36 | 33,16 |

| 16 | 139,52 | 1-72,96 | 33,44 | 158,10 | 305,04 | 46,94 |

| Разность между ВР | 37,24 | 46,14 | — | 36,14 | 46,30 | — |

| в 9 и 16 лет | | | | | | |

Заимствована из работы Бойко Е. И. (Возрастные изменения времени реакций у детей и у взрослых» (с. 163).

Человек как предмет познания

По дополнительным подсчетам Е. И. Бойко, ВР на свет и звук укорачивается с 9 до 16 лет почти на одну и ту же величину (36-37 мс), аналогичная тенденция прослеживается для ВР с предупредительным сигналом и без него.

В подробном исследовании Ф. Гуденаф были охвачены большая группа детей от 3 1/2, до 11 1/2 лет и студенты колледжа. ВР определялось по другой методике (комбинированного зрительно-слухового сигнала). Были получены данные, в общем, подтверждающие уже описанную тенденцию укорочения ВР. Эти данные (в извлечении) представлены в табл. 5.

Таблица 5 ВР на комбинированный зрительно-слуховой сигнал, мс

| Возраст, лет | Мальчики | Девочки | Студенты колледжа | |

| Мужчины | Женщины | |||

| 31/2 81/2 | 580 230 | 622 262 | 174 | 176 |

Аналогичная картина была ранее (еще в 1927 г.) получена А. Р. Лурия и его сотрудниками при изучении ВР детей на различные словесные сигналы (в ассоциативном эксперименте). По их данным, ВР у подростков 16 лет вдвое короче, чем у детей 8 лет. Если ВР восьмилетних детей в среднем равнялось 2,7 с, то ВР подростков характеризовалось величиной всего 1 , 2 с.

В соответствии с современными трактовками информационной природы сигналов были установлены соотношения информационных и возрастных факторов, определяющих время реакций. При таком важном уточнении оказалось, что ВР есть функция информации стимула и возраста. Вместе с тем общая картина возрастных изменений ВР подтвердилась и при этом уточнении.

В литературе описаны значительные вариации ВР, связанные с информационной природой стимула, социальным развитием и образованием, отношением к задаче, тренированностью испытуемых и т. д. Однако эти вариации всегда находятся в определенных, уже известных нам возрастных диапазонах ВР. По этим диапазонам можно выделить известный оптимум временных характеристик сенсомоторных и речемыслительных реакций, который совпадает с периодом юности и молодости («студенческим возрастом»). Ни по одному виду реакций такой оптимум не располагается в каком-либо из детских возрастов. В детских возрастах не обнаружен такой оптимум даже по отношению к самым элементарным сенсомоторным реакциям, что свидетельствует о незавершенных в этих возрастных фазах процессах сенсомо-торного развития.

Сопоставим описанные важные выводы из психологических исследований с выводами, полученными П. П. Лазаревым и его сотрудниками. На протяжении многих лет они изучали чувствительность различных модальностей (периферического зрения, Слуха, кинестезии) у людей разных возрастов. На основании ряда серий подобных исследо-

Глава 3. Онтогенез и жизненный путь человека

ваний П. П. Лазарев пришел к выводу, что чувствительность «для периферического зрения, для слуха, для центров движения и, вероятно, для других центров зависит от возраста» 60 На рис. 11 изображена кривая возрастных изменений средних значений этих видов чувствительности (обозначается как Е0, из хода которой видно, как постепенно возрастает уровень чувствительности, достигая максимума к 20 годам жизни61.

120 90 60 30

Пороговые значения, полученные для двад

цатилетнего возраста, как полагал П. П. Ла

зарев, могут быть использованы в качестве

\ эталона сенсорного оптимума, по сличению с

V которым можно определить возраст любого

человека. «Определение возраста, - замечает

'*---_ П. П. Лазарев по поводу такого способа, - де-

20 Ю М topaUr бенно подчеркивает то обстоятельство, что эта-

Рис. 11. Обобщенная кривая возрастной

избирается один и тот же двадцатилетний возраст: «...оптимальная чувствительность к внешним воздействиям на глаз при перифериче-чувствительности (по П. П. Лазареву)

лоном для разных видов чувствительности

изменчивости слуховой, зрительной,

раст: «...оптимальная чувствительность к вне-периферической и кинестетической

шним воздействиям на глаз при периферическом зрении наблюдается около 20 лет. В этом же возрасте имеется максимальная слуховая чувствительность (Лазарев, Беликов). Около этого возраста имеется и максимальная чувствительность двигательных центров. В возрасте около 20 лет восприимчивость указанных выше центров является повы-шенной...»63 С некоторыми дополнениями эти выводы были подтверждены последующими экспериментальными работами.

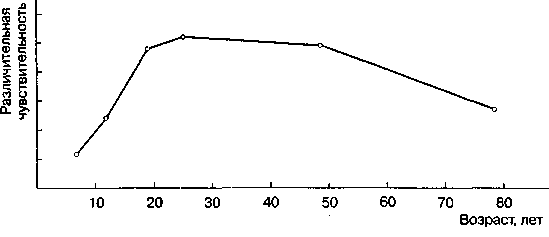

Различительная чувствительность глаза по отношению к яркости ахроматических объектов возрастает весьма значительно, например в возрасте 16 лет она в 2,5 раза больше, чем у 6-летних детей. По данным Л. А. Шварц, различительная цветочувствительность заметно повышается с возрастом. По сравнению с первоклассниками у учащихся третьего класса она возрастает в среднем на 45 %, а у учащихся пятых классов — на 160 %64. Аналогичные явления были обнаружены в лаборатории С. В. Крав-кова в отношении возрастных изменений электрической чувствительности глаза. Результаты многих исследований возрастной эволюции различительной чувствительности глаза были обобщены С. В. Кравковым (рис. 12)65.

Сравнительно с данными П. П. Лазарева сенсорный оптимум здесь передвинут еще выше, к 25 годам

Следует отметить также, что гетерохронность созревания и развития различных функций даже одного и того же анализатора существенно осложняет картину. Мы не

60 Лазарев П. П. Современные проблемы биофизики. — М . : Изд. АН СССР, 1945. — С. 98.

61 Там же. - С. 99.

62 Там же. - С. 100.

63 Там же.

64 Шварц Л. А. Развитие цветоощущения у детей школьного возраста // Бюллетень экспериментальной

биологии и медицины. — Т. 25. — Вып. 3. — М., 1948. — Л. А. Шварц установила вместе с тем, что абсо

лютная цветочувствительность постепенно снижается уже в эти годы.

65 Кравков С. В. Глаз и его работа. - Изд. АН СССР, 1950. - С. 231.

Человек как предмет познания

Рис. 12. Изменение различительной чувствительности глаза в зависимости от возраста

имеем возможности останавливаться на этом важном вопросе, укажем только, что он специально освещен в нашей работе, написанной совместно с Е. Ф. Рыбалко66. С помощью корреляционного анализа экспериментальных данных о развитии зрительно-пространственных функций у детей от 4 до 16 лет (сравнительно со взрослыми) Е. Ф. Рыбалко обнаружила некоторые закономерности их онтогенетического взаимодействия, в том числе явления периодического понижения остроты зрения при расширении границ монокулярных полей зрения в отдельные периоды развития. Гетерохронность развития может быть следствием подобных коррелятивных изменений.

Гетерохронность функций в другой модальности (кинестезии) можно показать на экспериментальных данных К. X. Кекчеева (табл. б)67.

' Таблица 6

Возрастные изменения чувствительности «статической»- проприорецепции

| Вид проприо- | Возраст, лет | ||||||||||

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| Оценка размеров длины Оценка толщины Оценка усилий (веса грузов) | 55,0 41,0 54,0 | 43,0 50,5 66,3 | 62,2 64,7 71,3 | 68,6 49,25 74,3 | 68,5 58,0 76,5 | 75,0 65,0 79,0 | 69,1 69,1 82,4 | 73,5 76,6 83,0 | 79,5 79,0 84,0 | 77,3 64,4 80,9 | 82,5 66,3 87,2 |