Ананьев Борис Герасимович

| Вид материала | Книга |

- Психолого-педагогические науки и спортивные дисциплины, 1123.89kb.

- Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2 т. М: Педагогика,2000. Ананьев, 102.79kb.

- Рабочая программа по курсу: «Пропедевтика ортопедической стоматологии» по специальности, 101.96kb.

- Реферат на тему: Борис Дмитрович Грінченко Борис Дмитрович Грінченко, 73.83kb.

- Алфавитный каталог белорусских фильмов, 140kb.

- Урок литературы в 10 классе по теме: «Борис Годунов», 49.54kb.

- Королев, борис данилович, 1345.81kb.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 29.4kb.

- А. В. Майоров (отв редактор), В. Г. Ананьев (отв секретарь), В. М. Ахунов, Т. А. Базарова,, 87.42kb.

- О лекторах Борис Львович Альтшулер, 201.18kb.

- Уровень основного обмопа веществ

, ,

- Сила сжатия (V мужчин}

— Мощность сердца

- Время простой реакции на свет и звук

■Вес мозга

20 30 40 50 60 70 80

Хронологический возраст

- Вес печени

Рис. 15. Онтогенетические изменения некоторых характеристик организма человека

(по Д. Б. Бромлей)

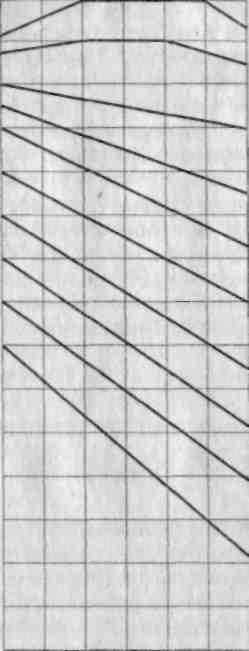

Этим методом определялись вербальные и невербальные функции (рис. 16). На рисунке по оси ординат расположены данные измерений по шкале Векслера—Беллвью (от 10,5 до 150,5 с медианой 80,5).

Особенно примечателен противоположный ход развития некоторых вербальных (информированность, определение слов) и невербальных функций (кодирование цифр геометрическими фигурами, практический интеллект).

Уже в 30-35 лет отмечаются постепенная'стабилизация, а затем снижение невербальных функций, которые становятся резко выраженными к 40 годам жизни. Между тем вербальные функции именно с этого периода прогрессируют наиболее интенсивно, достигая самого высокого уровня после 40-45 лет. Несомненно, что речемыслителъ-ные, второсигналъные функции противостоят общему процессу старения и сами претерпевают инволюционные сдвиги значительно позже всех других психофизиологических функций. Эти важнейшие приобретения исторической природы человека становятся решающим фактором онтогенетической эволюции человека.

Глава 3. Онтогенез и жизненный путь человека

— Речь

— Информация

— Понимание

— Арифметика

— Сходство

— Последовательность картин

- Недостающие детали

в картинах

— Конструктивный тест

- Символы (кодирование цифр, геометрических фигур)

- Сложение целой фигуры из части

20 30 40 50 60 70 80 Хронологический возраст

Рис. 16. Онтогенетические изменения вербальных и невербальных функций

(по Д. Б. Бромлей)

Не менее важным фактором этой эволюции является сенсибилизация функций в процессе практической (трудовой) деятельности человека. Совокупное действие названных факторов определяет двухфазный характер развития одних и тех же психо -физиологических функций человека. Первой из них является общий, фронтальный прогресс функций в ходе созревания и ранних эволюционных изменений зрелости (в юности, молодости и начале среднего возраста). В этой зоне обычно и располагается пик той или иной функции в самом общем (еще не специализированном) состоянии. Второй фазой эволюции тех же функций является их специализация применительно к определенным объектам, операциям деятельности и более или менее значительным по масштабам сферам жизни. Эта вторая фаза наступает только на наиболее высоком уровне функциональных достижений в первой фазе и «накладывается» на нее. Пик функционального развития достигается в более поздние периоды зрелости, причем не исключено, что оптимум специализированных функций может совпадать с начавшейся инволюцией общих свойств этих функций.

Человек как предмет познания

Такое противоречивое совмещение известно не только в области сенсорно-перцептивных процессов, но и в области памяти, когда все возрастающий объем и совершенствование профессиональной памяти совмещаются с общим снижением мнемической функции. В еще большей мере это явление характерно для развития речемыслительных функций и процессов, составляющих механизм, а вместе с тем и основной продукт теоретической деятельности, или интеллектуальный регулятор практической деятельности.

Двухфазное развитие психофизиологической эволюции человека — одно из проявлений единства человека как индивида и личности, субъекта деятельности. Длительность второй фазы определяется степенью активности человека как субъекта и личности, продуктивностью его труда и общественной значительностью его вклада в общий фонд материальных и духовных ценностей общества.

Вариабельность каждой из фаз, особенно второй (ее нижнего и верхнего порога), определяется, однако, не ходом онтогенетической эволюции человека, а его жизненным путем в конкретных условиях исторической эпохи.

6. Жизненный путь человека — история личности и субъекта деятельности

Историческое время, как и все общественное развитие, одним из параметров которого оно является, есть фактор первостепенного значения для индивидуального развития человека. Все события этого развития (биографические даты) всегда располагаются относительно к системе измерения исторического времени.

События в жизни отдельного народа и всего человечества (политические, экономические, культурные, технические преобразования и социальные конфликты, обусловленные классовой борьбой, научные открытия и т. д.) определяют даты исторического времени и конкретные системы его отсчета.

Объективное, социально-экономическое различие между событиями в ходе исторического развития определяет различия между поколениями людей, живущих в одной и той же общественной среде, но проходивших и проходящих одну и ту же возрастную фазу в изменяющихся обстоятельствах общественного развития. Возрастная изменчивость индивидов одного и того же хронологического и биологического возраста, но относящихся к разным поколениям, обусловлена, конечно, социально-историческими, а не только биологическими (генотипическими) причинами84.

84 Об этом убедительно свидетельствуют данные современной науки об акселерации и связанных с нею общих изменениях жизненного цикла человека. Профессор Аннелиза Зельцлер пишет: «В результате исследований по вопросу об изменении времени начала возрастной аккомодации у мужчин и женщин по сравнению с показателями, которые Donder опубликован в 1866 г. (Hahn), обнаруженная разница в 5 лет между результатами 1962-63 гг. и данными за 1866 г. указывает на то, что возрастные изменения, которые в то время были характерны для 30-летних, теперь считаются типичными лишь для 35-летнего возраста, а изменения, наблюдавшиеся в 1866 году у 40-летних, сейчас обнаруживаются лишь у 45-летних и т. д.» (Зельщер А. Причины и формы проявления ускоренного роста детей. — М.: Медицина (СССР), «Народ и здоровье» (ГДР),1968. - С. 199--200).

/

Глава 3. Онтогенез и жизненный путь человека

Имеется много фактов, свидетельствующих о зависимости конкретных психических состояний и процессов индивида от исторического времени.

Историческое время как таковое, конечно, издавна изучается общественными науками. Но глубокое проникновение исторического времени во внутренний механизм индивидуально-психического развития обнаружено лишь новейшей психологией.

Это послужило основанием для постановки вопроса о более широких генетических связях в индивидуально-психическом развитии, не ограничивающихся онтогенетическими характеристиками. Психологическое изменение структуры личности, ее характера и таланта уже немыслимо вне категории исторического времени, являющегося параметром общественного развития и одной из характеристик исторической эпохи, современницами которой являются данная конкретная популяция и принадлежащая к ней личность. В масштабах исторического времени в соответствии с уровнем цивилизации и исторически сложившимся способом деятельности складывается структура субъекта познания и различных видов деятельности, обусловленная современным состоянием производства, науки и искусства. Поэтому исторически конкретны характеристики рационального и эмпирического в познании, логические, вербальные, мнемические и другие компоненты познавательной деятельности человека.

Историческая психология еще лишь формируется как особая дисциплина. Но уже известны некоторые важные факты. Так, например, установлено, что системы произвольной памяти и течение воспоминаний зависят от расположения их относительно «оси» исторического времени.

Субъективная картина жизненного пути в самосознании человека всегда строится соответственно индивидуальному и социальному развитию, соизмеряемому в биогра-фо-исторических датах. Наблюдения за изменениями моды в разных сферах жизни обнаружили быструю смену перцептивных установок людей в зависимости от хода исторического времени. Оказалось, что восприятия человека и социальных групп человеком (социальная перцепция) всегда соотнесены с особенностями исторической эпохи и жизни народа, они могут быть измерены и с помощью системы исторического времени. Такое измерение распространяется на всю сферу индивидуального сознания. «Историзм» человеческого сознания распространяется фактически на все вещи и предметы, созданные людьми в процессе общественного производства и образующие искусственную среду обитания, расположившуюся в естественной среде обитания (природе).

С историческим подходом к личности и ее психической деятельности связаны ведущиеся психологами онтологические поиски путей построения теории личности «во времени» в противовес чисто структурным ее определениям, абстрагированным от реального временного протекания ее жизненного цикла. Таких поисков было много, причем почти все они были начаты в 20-30-х годах нашего столетия. Отметим наиболее интересные из них, хотя в методологическом отношении они представляются современному исследователю крайне несовершенными.

Особо следует выделить выдающийся труд замечательного ученого и клинициста Пьера Жане85, сделавшего первую попытку обозреть психологическую эволюцию личности в реальном временном протекании, соотнести возрастные фазы и биографические ступени жизненного пути, связать биологическое, психологическое и историче-85 Janet P. L'evolution psychologique de la personality Chahine. — P., 1930.

Человек как предмет познания

ское время в единой системе координат эволюции личности. Такой постановкой вопроса П. Жане положил начало генетической теории личности, хотя и не смог (в силу состояния науки того времени и противоречий собственной методологической позиции) решить поставленную проблему.

Труд П. Жане имел и важное методологическое значение для разработки специальных принципов исследования психологической эволюции личности (психографического, лонгитюдинального и др.).

Другую концепцию психологической эволюции личности предложила Шарлотта Бюлер86, чей труд о человеческой жизни как психологической проблеме считается основополагающим при изучении жизненного цикла и генетических связей между его фазами. Ш. Бюлер наметила три аспекта такого изучения. Первым из них является биолого-биографический аспект — исследование объективных у с л о в и й ж и з н и , основных событий окружающей среды и поведения человека в этой среде. Второй аспект связан с изучением истории переживаний, становления и изменения ценностей, эволюции внутреннего мира человека. Третий аспект касается продуктов деятельности, истории творчества индивида в разных случаях жизни — в общем, уровня и масштаба объективации сознания.

Ш. Бюлер принадлежит одна из первых попыток исследовать различные типы жизненных циклов и роль отдельных факторов, фаз и структурно-динамических особенностей личности в образовании этих типов. Вопреки ее идеалистической концепции собранный ею эмпирический материал оказался весьма важным сводом сведений о целостности и генетических связях жизненного пути человека.

В 30-е годы складывается новая, советская психология. В это же время один из ее выдающихся представителей С. Л. Рубинштейн посвящает проблеме жизненного пути личности специальные главы своих общетеоретических трудов87. Генетическое исследование взаимосвязей между деятельностью человека и его сознанием было намечено в этих трудах в связи с основными проблемами психологии личности. С. Л. Рубинштейн в общей форме исследовал действие как «клеточку» сознания и деятельности в их единстве и обосновал принцип структурного анализа человека как субъекта. Применение принципа развития к этому структурному анализу привело к разработке генетической классификации основных видов деятельности человека как основных ступеней его развития88.

Заслуживают особого упоминания сравнительно-биографические исследования, выявляющие пики творческого развития, в том числе время первичного проявления таланта, возрастные распределения периодов подъема и упадка продуктивности таланта89.

86 Biihler Ch. Der menschliche LebensJauf als psychologisches Problem. — Leipzig, 1933.

87 Рубинштейн С. Л. Основы психологии. — М.: ГИЗ, 1935; Его же. Основы общей психологии. — 2-е изд. —

М.: Учпедгиз, 1946.

88 В более общем плане, безотносительно к проблемам жизненного пути человека, исторический подход

к сознанию и деятельности человека разработан Л. С. Выготским в книге «Развитие высших психиче

ских функций» (М.: Изд. АПН РСФСР, 1960) и А. Н. Леонтьевым в книге «Проблемы развития психи

ки» (2-е изд. — М.: Мысль, 1965).

89 См., например: Пэрна Н. Я. Ритм в жизни и творчестве. — Пг.: Петроград, 1925; Lehman H. С. Age and

Achievement. — Princeton, New Jersy, 1953; Szewczuk, Wlodzimirz. Psychologia cziowiecka goroslego. —

Warszawa, 1962. — Отметим, кстати, что В. Шевчук исходит из классификации фаз жизни по доминиру

ющей деятельности (игра, учение, труд).

Глава 3. Онтогенез и жизненный путь человека

Сравнительно-статистический анализ биографических дат и событий обнаруживает сложное переплетение биологического и исторического времени в хронологическом возрасте человека. В определенных ситуациях развития хронологический возраст функционирует как один из социальных регуляторов. Примечательны в этом отношении явления «входа» (включения) и «выхода» (выключения) человека «из общественной деятельности», описанные психологом В. Шевчуком на основании обработки им известных данных Ф. Гизе (табл. 8)90.

Таблица 8 Возраст включения личности в общественную деятельность и выключения из нее

| Включение, - % | Возраст, лет | .Выключение, % | Включение, % | Возраст, лет | Выключение, % |

| 2,5 | 15 | _ | | 50 | 6,5 |

| 19,5 | 20 | — | — | 55 | 13,5 |

| 45,4 | 25 | — | — | 60 | 16,8 |

| 18,3 | 30 | — | — | 65 | 24,1 |

| 6,2 | 35 | — | — | 70 | 17,4 |

| 2,2 | 40 | 2,8 | - | 75 | 7,7 |

| 3,0 | 45 | 8,1 | - | 80 | 1,8 |

Отвергая распространенные в литературе биологические и субъективистские концепции жизненных циклов человека, В. Шевчук указывает, что возрастные характеристики биографических дат определяются не биологическими уровнями и психологическими структурами, а конкретно-историческими условиями общественной жизни. Это, конечно, верно, так как слишком позднее включение некоторых групп людей в общественную деятельность и еще более раннее выключение из нее демонстрируют специфические особенности жизни человека в капиталистическом обществе. Однако невозможно игнорировать тот фундаментальный факт, что и в этом обществе, как и во всяком другом, включение связано преимущественно с переходом от созревания к зрелости, а выключение — с наступлением (преждевременным или своевременным) старости или интенсификацией процессов старения.

Приведенные данные характеризуют исторические сдвиги возрастной изменчивости, но вместе с тем и более общие социально-биологические преобразования, расширяющие диапазон возрастных возможностей человека в те же самые промежутки жизненного цикла, которые оценивались у предшествующих поколений. Но как бы Ни варьировали сроки включения человека в общественную жизнь в качестве самостоятельного деятеля, сам факт начала деятельности имеет фундаментальное значение для жизненного пути человека. Все предшествующее развитие (от рождения (до зрелости) совпадает с последовательной сменой ступеней воспитания, образова-90 Szewczuk W. — У к а з . с о ч . — С. 9 4 .

Человек как предмет познания

ния и обучения формирующегося человека. Все эти ступени, преемственно взаимосвязанные и перспективно ориентированные на подготовку человека к самостоятельной жизни в обществе, составляют все же лишь подготовительную фазу жизненного пути человека. В генетическом отношении эта фаза исключительно важна не только потому, что воспитание есть основная форма направленного воздействия общества на растущего человека, социального управления процессом его формирования как личности. Не в меньшей мере важно и то, что в процессе социального формирования личности человек образуется как субъект общественного поведения и познания, складывается его готовность к труду.

Постепенный переход от воспитания к самовоспитанию, от объекта воспитания к положению субъекта воспитания проявляется во многих феноменах умственной и моральной активности человека. Общим эффектом этого процесса является жизненный план, с которым юноша или девушка вступает в самостоятельную жизнь.

Выбор профессии, ценностная ориентация на ту или иную сферу общественной жизни, идеалы и цели, которые в самом общем виде определяют общественное поведение и отношения на пороге самостоятельной деятельности, — все это отдельные моменты, характеризующие начало самостоятельной жизни в обществе. Прежде всего оно есть старт самостоятельной профессиональной деятельности. По данным В. Шевчука, отношение точки старта к различным периодам отрочества, юности и зрелости таково: в период 11-20 лет — 12,5 %; 2 1 - 3 0 лет — 66 %; 3 1 - 4 0 лет — 17,4 % и т. д.91 В общем, старт творческой деятельности совпадает с самым значительным по мощности периодом самостоятельного включения в общественную жизнь.

Однако общие и средние данные о начале профессиональной деятельности значительно изменяются при рассмотрении точек старта в различных видах деятельности. В самые ранние годы эти точки располагаются в такой последовательности: балет, музыка, поэзия. Наиболее поздние, даже за пределами третьего десятилетия, — наука, философия, политика.

Но дело не только во времени старта, в хронологии начала творческой деятельности. По мнению Д. Освальда, начало научной деятельности определяет многое в замыслах и стратегии такой деятельности в более поздние годы. О высокой продуктивности начального периода научного творчества свидетельствуют обработанные Г. Леманом биографические данные о важных трудах и открытиях молодых ученых, особенно в области математики и химии. Путем сопоставления подобных данных за несколько веков он пришел к выводу, что творческая активность начинающих ученых возрастает, «энергия старта», в общем, прогрессирует92. Все это, конечно, связано с общим прогрессом науки и методов профессиональной подготовки в разных видах деятельности, повышающих уровень и ускоряющих темпы формирования субъекта труда. Подобная тенденция проявляется достаточно определенно особенно в нашей стране.

31