Ананьев Борис Герасимович

| Вид материала | Книга |

- Психолого-педагогические науки и спортивные дисциплины, 1123.89kb.

- Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2 т. М: Педагогика,2000. Ананьев, 102.79kb.

- Рабочая программа по курсу: «Пропедевтика ортопедической стоматологии» по специальности, 101.96kb.

- Реферат на тему: Борис Дмитрович Грінченко Борис Дмитрович Грінченко, 73.83kb.

- Алфавитный каталог белорусских фильмов, 140kb.

- Урок литературы в 10 классе по теме: «Борис Годунов», 49.54kb.

- Королев, борис данилович, 1345.81kb.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 29.4kb.

- А. В. Майоров (отв редактор), В. Г. Ананьев (отв секретарь), В. М. Ахунов, Т. А. Базарова,, 87.42kb.

- О лекторах Борис Львович Альтшулер, 201.18kb.

Человек как предмет познания

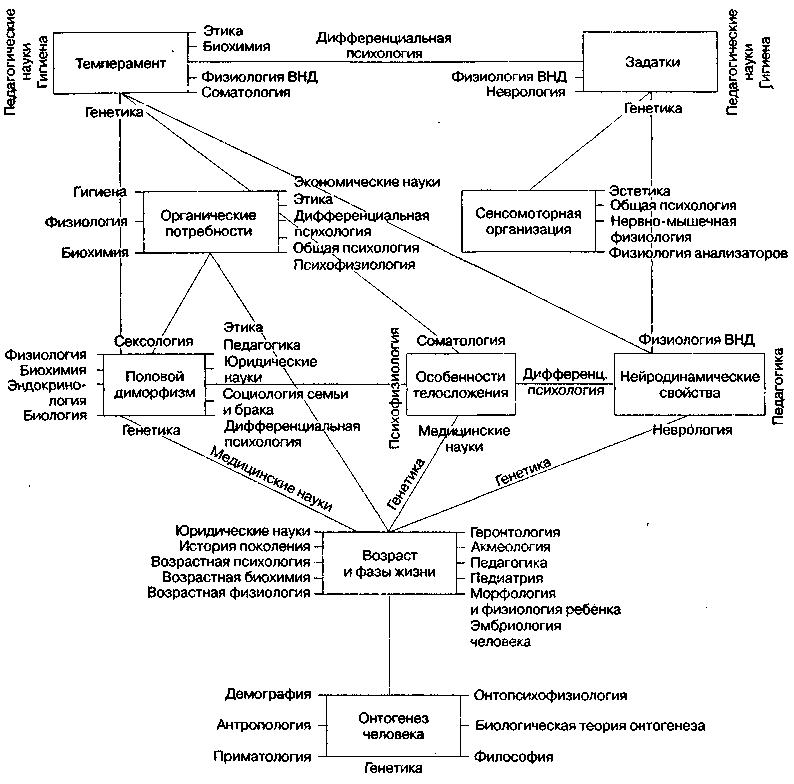

Рис. 5. Схема основных проблем и наук о человеке как индивиде и его онтогенезе

логии плода и новорождинюго. — М.: Медицина, 1966; Исраэлян Л. Г. Анатомо-фиэиологические даты детского возраста. — М: Медгиз, 1959, Пейпер А. Особенности деятельности мозга ребенка. — М.: Мед-гиз, 1962; Развитие мозга ребенка: Сб. — М.: Медицина, 1965; Регуляция вегетативных анимальных функций в онтогенезе: Сб. — М.: Наука, 1966; Тих Н. А. Ранний онтогенез поведения приматов; Лады-гина-Котс Н. Н. Дитя шимпанзе и дитя человека. — М., 1935; Люблинская А. А. Очерки психического развития ребенка. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1959; ЭльконинД. Б. Детская психология. — М.: Учпедгиз, I 9 6 0 ; И з у ч е н и е р а з в и т и я и поведения детей: Сб. — М.: Просвещение, 1966; Пархои К. И. Возрастная биология. — Бухарест: Меридиан, 1960; Основы геронтологии. — М.: Медгиз, 1960; Нагорный А. В., Никитин В. Н., Буланкин И. Н. Проблемы старения и долголетия. — М.: Медгиз, 1963; Бурльер Ф. Старение и старость. —М.: ИЛ, 1962; Вопросы геронтологии и гериатрии: Сб. — М.: Медгиз, 1962; Давыдовский И. В. Геронтология. — М.: Медицина, 1966; Александрова М. Д. Очерки психофизиологии старения. — Л.: Изд. ЛГУ, 1965.

Глава 2. Становление системы человекознания

индивида, эффектом совокупного действия его более общих свойств. Упрощенное толкование этого сложного феномена индивида в недавнем прошлом выражалось в отождествлении темперамента с гуморально-эндокринной реактивностью организма и определении темперамента как функции телосложения (конституционального типа) и его гуморальной регуляции. Отсюда широко распространенные в 20-30-х годах представления об однозначных зависимостях темперамента от телосложения. Однако с каждым новым успехом физиологического исследования типов нервной системы животных и человека обнаруживалась несостоятельность такого взгляда, так как основные характеристики темперамента ближе всего коррелировали с основными параметрами типов нервной системы. Теоретически значительно более обоснованными явились представления о том, что именно нервная система — тот субстрат, который непосредственно определяет психофизиологические характеристики поведения.

Вместе с тем типические особенности нервной системы обособлялись от общесоматических особенностей индивида и его эндокринно-биохимических характеристик, от общего типа метаболизма и морфологических особенностей структуры организма в целом. При идентификации темперамента с типом нервной системы оказывалось, что , эмоциональность, сенситивность и другие характеристики темперамента непосред-ствекнр не связаны с организмом как целым. Рассмотрение темперамента как однозначной функции типа нервной системы является, таким образом, недостаточным. Относительной оказалась и нейродинамическая обусловленность темперамента, равно как раньше была обнаружена аналогичная относительность конституциональной его обусловленности. Очевидно, темперамент обусловлен не только нейродинамичес-кой организацией головного мозга, но и структурно-динамическими особенностями организма в целом.

То же можно сказать и о структуре органических потребностей, связанных не только с безусловными рефлексами (пищевыми, половыми, защитными и т. д.), но и с более общими характеристиками метаболизма всех систем, органов и тканей организма. Механизм органических потребностей может быть прослежен в современных условиях не только до клеточного, но и до молекулярного уровня включительно. Однако общая структура этих потребностей, их взаимодействие и динамическая иерархия существуют лишь на уровне организма в целом, определяя мотивацию поведения.

И структура органических потребностей, и темперамент могут, следовательно, рассматриваться как природные свойства высокого уровня (по интеграции). Вместе с тем их можно определить как вторичные свойства, истоками которых являются более общие природные свойства, функционирующие на всех уровнях—от молекулярного до организма в целом. Особый интерес к темпераменту и структуре органических потребностей объясняется тем, что они являются природными основаниями характера, эмоций, мотиваций поведения и т. д. Однако с признанием бесспорного факта вторичности, производности этих природных свойств особую важность приобретает вопрос о тех первичных свойствах или особенностях человеческой природы, взаимодействия которых определяют темперамент и задатки, мотивацию элементарных действий и их тонус, общее во всех первичных свойствах человека как

Человек как предмет познания

индивида, заключенное в их генетической обусловленности. Особый интерес представляют исследования генотипической обусловленности первичных природных свойств человека, к которым относятся, как указывалось выше, общесоматические (конституциональные) и нейродинамические свойства человеческого организма. Примыкает к конституционально-нейродинамическим свойствам и функциональная геометрия тела в виде симметрии или асимметрии структурно-динамических характеристик организма и отдельных органов (особенно двигательных и сенсорных). Правшество, левшество, амбидекстрия — явления одновременно конституциональные и нейродинамические.

Эти три группы природных свойств (конституциональные, нейродинамические, билатеральные — особенности симметрии организма) образуют класс первичных свойств, которые можно назвать индивидуально-типическими. Несомненна зависимость вторичных свойств (темперамента, структуры органических потребностей и т. д.) от этого класса первичных свойств, именно от совокупности индивидуально-типических свойств в целом, а не от отдельно взятых (конституциональных или ней-родинамических). Отметим кстати, что каждое из входящих в этот класс первичных свойств оказывается одним из источников образования различных вторичных свойств. Это доказано в отношении типологических свойств нервной системы, определяющих, с одной стороны, темперамент, а с другой — задатки.

Внутренние зависимости между природными свойствами, разумеется, всегда опосредованы зависимостями индивида от условий внешней среды (социальной, биологической, абиотической), но особенно важно подчеркнуть, что эти внутренние зависимости определены общей морфо-физиологической организацией человека как вида, причем безотносительно к расовым, возрастным, половым и другим антропологическим особенностям. По отношению к этим особенностям конституциональные, нейродинамические и билатеральные особенности организации тела имеют частные значения индивидуально-типических вариантов единой природы человека как биологического вида, сформировавшегося в процессе социально-исторического развития.

Но вид определяет индивид и его вторичные природные свойства не только этими индивидуально-типическими вариантами. Известно, что темперамент настолько изменяется в процессе индивидуального развития, что в науке многократно возникали предположения о возрастной его обусловленности и даже о тождестве его с психологической характеристикой возраста. Согласно таким взглядам,! темперамент есть состояние, а не константное свойство, и человек имеет столько темпераментов, сколько возрастных фаз он прошел. Это, конечно, сильнейшее преувеличение. В настоящее время известно, что существуют константы поведения, сохраняющиеся во всех возрастах и проявляющие себя с первых недель жизни до умирания. Однако возрастные изменения (в процессе роста и созревания, зрелости, старения) захватывают не только темперамент, но и лежащие в его основе конституциональные, ней-родинамические и функционально-геометрические свойства человека. Эти возрастные изменения характеризуют строго определенную фазность онтогенетического развития, обусловленную филогенетической эволюцией и историческим развитием человека.

Глава 2. Становление системы человекознания

6. Науки о личности и ее жизненном пути

В процессе воспитания как направленного воздействия общества на развитие человека формируется личность, сущностью которой, по классическому определению Маркса, является совокупность общественных отношений. В новейшей научной литературе исключительное внимание уделяется исследованию процесса «социализации индивида», понимаемого как становление личности. Признание общественной природы этого процесса и исторического характера существования личности объединяет самые противоположные направления психологии, социологии и философии. Однако в толковании самого общества и взаимодействий социального и биологического в природе человека противоречия весьма остры и непримиримы.

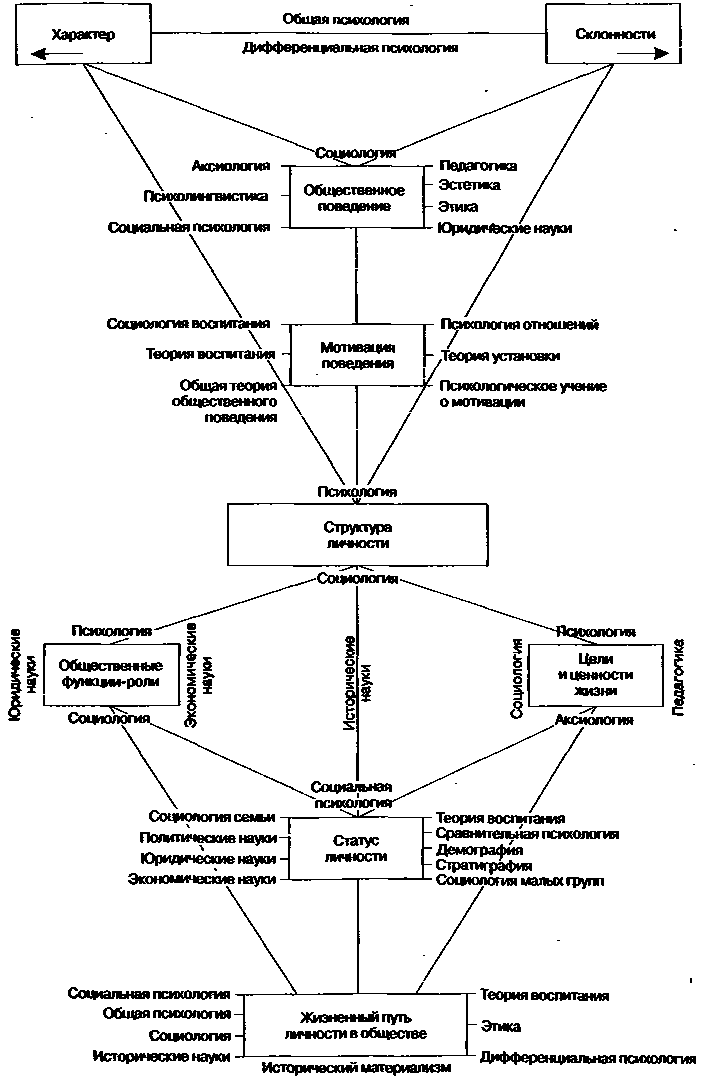

В изучении человека как личности особо выделяются статус личности, т. е. ее полбжение в обществе (экономическое, политическое, правовое и т. д.); общественные функции, осуществляемые личностью в зависимости от этого положения и исторической эпохи в форме различных ролей; мотивация ее поведения и деятельности в зависимости от целей и ценностей, образующих ее внутренний мир; мировоззрение и вся совокупность отношений личности к окружающему миру (природе, обществу, труду, другим людям, самому себе); характер и склонности101.

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. — Т. 3; Ленин В. И. Государство и революция // Поли. собр. соч. — Т. 33; Человек и эпоха: Сб. — М.: Наука, 1964; Константинов Ф. В. Человек и общество // Там же; Мишин М. Б. Человек как объект философских исследовании // Там же; Федосеев П. Н. Гуманизм в современном мире / / Т а м же; Дроздов А. В. Человек и общественные отношения. — Л.: Изд. ЛГУ, 1966; Францов Г. П. Социалистический коллективизм и формирование личности // Социальные исследования: Сб. — М.: Наука, 1965; Инкельс А. Личность и социальная структура // Социология сегодня. Проблемы и перспективы: Сб. — М.: Прогресс, 1965; Колб У. Д. Изменение значения понятия ценности в современной социологической теории // Беккер Г., Бесков А. Современная социологическая теория; Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры. — Л.: Изд. ЛГУ, 1960; Его же. Личность и общество. — М.: Мысль, 1965; Ольшанский В. Б. Личность и социальные ценности// Социология в СССР: Сб. — Т. 1. — М.: Мысль, 1960; Миллер Р. Личность и общество. — М.: Прогресс, 1965; Труд и развитие личности: Сб. — Л.: Лениздат, 1965; Личность и труд: Сб. — М.: Мысль, 1965; Проблемы общественной психологии: Сб. — М.: Мысль, 1965; Парыгин Б. Д. Социальная психология как наука. — Л.: Изд. ЛГУ, 1965; Льюис Д. Социализм и личность. — ИЛ, 1963; [Кон И. С]. Личность в философии и социологии // Филос. энцикл. — Т. 3; [Петровский А. В.\. Личность в психологии // Там же; Морено Д. Л. Социометрия. — М.: ИЛ, 1958; Мясищеа В. Н. Проблемы личности и советская психология // Материалы унив. психол. конф.: Сб. — Л.: Изд. ЛГУ, 1948; Его же. Основные проблемы и современное состояние проблемы отношений человека // Психол. наука в СССР: Сб. — Т. 2. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1960; Его же. Личность и неврозы. — Л.: Изд. ЛГУ, 1960; Ковалев А. Г. Психология личности. — Л., 1963; Ковалев А. Г., Мясищев В. Н. Психические особенности человека. — Л.: Изд. ЛГУ. — Т. 1: Характер, 1957. — Т. 2: Способности, 1960; Крутецкий В. А. Проблема характера в советской психологии // Психологическая наука в СССР: Сб. - Т. 2. - М.: Изд. АПН РСФСР, 1960; Вопросы психологии личности: Сб. - М.: Учпедгиз, 1960; Психология личности и деятельности дошкольника: Сб. — М.: Просвещение, 1965; Проблемы психологии личности и психологии труда: Сб. — Пермь, 1960; Склонности и способности: Сб. — Л.: Изд. ЛГУ, 1962; Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. — М.: Наука, 1966; Пэрна Н. Я. Ритм жизни и творчества. — Л., 1925; Allport G. W. Perconality. Psychological Interpretation. — N. Y., 1937; Lewin K. Dynamic Theory of Personality. — N. Y., 1935; Kardiner A. The Individual and his Society. — N. Y., 1939; Eysenck H. The Scientific Study of Personality. — N. Y., 1950; Stem W. Person und Sache. — Bd. 2: Menschliche Personlichkeit. — Berlin, 1923.

Рис. 6. Схема основных проблем и наук о личности и ее жизненном пути

Глава 2. Становление системы человекознания

Все эти состояния и структурные особенности человека как личности рассматриваются в развитии, в процессе жизненного пути, на котором выделяются моменты старта и финиша основной деятельности в обществе, этапы творческой эволюции личности, периоды подъема и упадка, главнейшие события личной жизни и деятельности, тесно переплетенные с важнейшими событиями эпохи и общественного развития страны.

Уже сопоставление дат жизненного пути (биографии) и возрастных фаз онтогенеза человека обнаруживает единство человека как индивида и личности, но вместе с тем и их различие в причинности и законах управления. Аналогичное положение мы обнаруживаем при сопоставлении всех других характеристик индивида и личности. Специфическими являются именно различия между ними и определяющая роль социальных, исторически-классовых детерминаций в развитии человека как личности.

Естественно поэтому, что в изучении человека как личности главную роль играют общественные науки и многочисленные отделы психологии. Исключительно велико и значение философских дисциплин, выступающих в этой области как специальные теории определенных сфер жизни личности и ее социального развития. Все эти дисциплины, изучающие социальную историю, сущность, структуру и мотивацию личности, отвлекаются от ее природных основ, что в пределах самой теории личности является необходимым и оправданным задачами ее воспитания и развития. И именно это обстоятельство позволяет полагать, что изучение личности, имеющее решающее значение при исследовании человека, все же составляет лишь часть всей системы челове-кознания. В изучении личности принимает участие разнородный комплекс дисциплин (философских, социологических, правовых, психологических и других учений), отношения между которыми соответствуют объективным связям между основными феноменами человеческой личности (рис. 6).

7. Науки о человеке как субъекте

При современной дифференциации наук важное значение имеет точное определение предмета каждой из них, т. е. известных явлений действительности и их свойств, хотя вместе с тем все более-Очевидными становятся относительность границ, разделяющих смежные науки, и взаимосвязь между изучаемыми явлениями. Однако расширенное толкование некоторых понятий обозначает нечто большее, чем признание относительности границ и взаимосвязи явлений, так как оно приводит к общему смещению перспективных линий научного познания. Ранее мы указывали, что расширенное толкование личности приводит к отождествлению с нею всего комплекса сложнейших явлений, связанных с понятием «человек». Менее обобщенный характер имеет идентификация понятий «личность—субъект». Конечно, личность есть объект и субъект исто ческого процесса, объект и субъект общественных отношений, субъект и объект о наконец, что особенно важно, субъект общественного поведения — носитель нравстве ного сознания.

Человек как предмет познания

В таком плане рассматривают человека исторические науки, социология, экономические, политические и юридические науки, этика и аксиология. Однако в таком аспекте человек не является предметом гносеологического (или эпистемологического) исследования. Человек как субъект познания — не только личность, но и индивид с его материальным механизмом рефлекторной деятельности мозга — субъекта сознания. Строго говоря, и человек как субъект труда, учения и других видов деятельности тоже не может быть полностью понят лишь в системе общественных отношений, при абстрагировании от природных основ и материального субстрата деятельности. Поэтому мы полагаем, что определение личности в качестве «человеческого индивида, как продукта общественного развития, субъекта труда, общения и познания, детерминированного конкретно-историческим условием жизни общества»108 (курсив наш. — Б. А.), носит расширительный характер.

Другое дело, что субъект — всегда личность и его деятельность всегда осуществляется в определенной системе общественных отношений. Однако сама деятельность (труд и т. д.) с ее предметом, орудием и операциональной техникой и субъект деятельности с его сенсомоторным, речемыслительным и знаковым аппаратом не сводятся к общественным отношениям, совокупность которых составляет сущность личности. Сложность ограничения понятий «личность» и «субъект труда» и необходимость различения своеобразных подходов к их исследованию были отмечены нами в прежних работах109.

Структура человека как субъекта деятельности образуется из определенных свойств индивида и личности, соответствующих предмету и средствам деятельности. Безотносительно к ним невозможно охарактеризовать какое-либо свойство человека как субъекта. Сущность этой структуры составляет всемирно-исторический опыт человечества, а отнюдь не только структура личности, с которой она теснейшим образом связана.

Комплекс наук, изучающих в этих связях человека как субъекта, весьма сложен и разнороден. Он видоизменяется в зависимости от объективных характеристик той деятельности, которая является предметом исследования. Общая теория субъекта и идеального — философская"0. Человек как субъект познания составляет предмет гносеологического (или эпистемологического) исследования. Диалектика чувственного и логического в процессе познания, структура этого процесса в целом, роль практики в процессе познания — все это составляет капитальные проблемы теории познания и диалектики111.

108 [Кон И. С]. Личность // Филос. энцикл. - Т. 3. - С. 196.

109Ананьев Б. Г. Структура личности и трудоспособность // Вопросы современной психоневрологии: Сб. //

Тр. Ленингр. психоневрол. ин-та им. В. М. Бехтерева. — Т. 38, 1966; Его же. Психологическая структура

человека как субъекта // Человек и общество. — Вып. 2. — Л.: Изд. ЛГУ, 1967. 110 См.: Маркс К. Капитал. — Т. 1 //Маркс К., Энгельс Ф. — Соч. — Т. 23; Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая

идеология// Соч. — Т. 3; Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Поли. собр. соч. — Т. 18;

Ленин В. И. Философские тетради // Там же. — Т. 29; [Ильенков Э.]. Идеальное // Филос. энцикл. —

Т. 2. — М.: Сов. энциклопедия, 1962. 111 См., например: Павлов Т. Теория отражения. — М.: ИЛ, 1949; Гароди Р. Вопросы марксистско-ленинской

теории познания. — М.: ИЛ, 1955; Кальсин Ф. Ф. Основные вопросы теории познания. — Горький, 1957;

Орлов В. В. Особенности чувственного познания. — Пермь, 1962; Вопросы теории познания: Сб. — Пермь,

1961; Резников Л. О. Гносеологические вопросы семиотики. — Л.: Изд. ЛГУ, 1964; Асмус В. Ф. Проблемы

интуиции в философии и математике. — М.: Соцэкгиз, 1963.

Глава 2. Становление системы человекознапия

Проблема субъекта в логике — формальной, диалектической, математической — это проблема логического, абстрактного мышления, его законов, операций и процессов. С логическими аспектами проблемы субъекта связаны современные направления математической логики, теории информации и кибернетики в целом112. Психологические аспекты субъекта значительно шире логических, так как охватывают проблемы сознания113, чувственного познания114, а не только мышления. Вместе с тем проблема мышления (главнейшей деятельности субъекта) занимает в современной психологии весьма важное место115.

Проблема субъекта познания специфически решается в области научного познания, которому преимущественно посвящена логико-гносеологическая литература, и в сфере художественного познания, которым заняты эстетика и искусствознание, литературоведение и музыкознание.

Крупнейший и все возрастающий по своему составу комплекс наук представляет совокупность дисциплин, изучающих человека как субъекта труда116 (философия, психология труда и инженерная психология, эргономика и т. д.).

Разнообразные вопросы формирования человека как субъекта познания и труда разрабатываются в педагогике (в общей дидактике производственного политехнического обучения, частных методах обучения основам знаний и основам производства).

Взаимосвязи процессов коммуникации обладают такой особенностью, вследствие которой выделение функций субъекта из объектно-субъектных отношений весьма затруднительно. Тем не менее в лингвистике, психологии, этике возникает проблема субъекта общения.

112 Новиков П. С. Элементы математической логики. — М.: Физматгиз, 1959; Беркли Э. Символическая ло

гика и разумные машины. — М: ИЛ, 1961; Полетаев И. А. Сигнал. — М.; Сов. радио, 1958; Теория ин

формации и ее приложения. — М.: Физматгиз, 1959; Винер П. Кибернетика. — М.: Сов. радио, 1958; Его

же. Кибернетика и общество. — М.: ИЛ, 1958; Эшби У. Р. Конструкция мозга. — М.: ИЛ, 1962; Автоматы:

Сб. — М.: ИЛ, 1956; Джордж Р. Мозг как вычислительная машина. — М.: ИЛ, 1963; Философские про

блемы кибернетики: Сб. — М.: Соцэкгиз, 1964; Клаус Г. Кибернетика и философия. — М.: ИЛ, 1963.

113 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. — М: Изд. АН СССР, 1957; Шорохова Е. В. Проблемы сознания

в философии и естествознании. — М.: Соцэкгиз, 1961;