Рецензенты: доктор социологических наук, профессор

| Вид материала | Документы |

| 3.3. Социальные факторы изменчивости правовых норм 3.4. Право и другие нормативные системы Право и религия. Право и мораль. Натуральные обязательства. Противоречия между правом и моралью. |

- Валентин Королько основы паблик рилейшнз, 3337.38kb.

- «Слова о Полку Игореве», 3567.27kb.

- Н. С. Глуханюк Т. Б. Гершкович поздний возраст, 1504.04kb.

- Новых пород свиней на полигибридной основе, 812.01kb.

- Предисловие, 1366.17kb.

- Альманах издан при поддержке народного депутата Украины, 3190.69kb.

- Кавказский фактор в современной россии, 88.14kb.

- Ветеринария. – 2011. №1(17). – С. 20-21 Нужен ли нам сегодня новый аграрно-технический, 46.59kb.

- Методические рекомендации по курсу историография истории россии для студентов, обучающихся, 208.04kb.

- Учебно-методическое пособие Волгоград 2011 Рецензенты: доктор экономических наук, профессор, 1385.61kb.

3.3. Социальные факторы изменчивости правовых норм

Вопреки давно установившемуся мнению, весьма распространенному и по нынешний день, правовые нормы с точки зрения социолога не являются чем-то стабильным и постоянным. Это следует из самого их определения. В самом деле, если право творится социальной группой, оно не более устойчиво, чем сама эта группа. Ведь что такое группа, если не более или менее естественное, добровольное или случайное, объединение людей разного пола и возраста? Она никогда не бывает похожа на саму себя, поскольку составляющие ее элементы постоянно изменяются во времени. Если рассматривать их в два момента их существования, например, с десятилетним интервалом, даже предположив, что такая группа состоит (что бывает редко) точно из тех же людей, то будет очевидно, что эти люди за указанный период изменились: взрослые постарели, молодые стали зрелыми мужчинами и женщинами, причем обязательно с разными взглядами на жизнь. К тому же по истечении определенного периода эта группа в той или иной степени обновилась из-за смерти одних и появления других, новых членов, подверженных другим влияниям. Как может право, если оно является выражением воли группы, не изменяться, если сама группа постоянно меняется?

Наблюдения убедительно показывают, что право подвергается непрерывным изменениям. Эта истина длительное время оставалась незамеченной. Дело в том, что на протяжении веков юристов интересовало только право их собственной страны и заботили только нормы, господствовавшие в их эпоху. Лишь недавно в программах, методах и умах нашли отражение историческая точка зрения и сравнительный подход. Достаточно провести сравнение с юридическими системами прошлого, чтобы заметить удивительное разнообразие правовых норм, существующих на земном шаре. Греческие софисты и Монтень уже видели эту проблему. В конечном итоге был сделан вывод, что нет такого правового принципа, который был бы универсальным и вечным Принципы, лежащие в основе естественного права, не могут служить доказательством обратного. Разумеется, везде и всегда людям предписывается «жить честно», «отдавать каждому должное» и т.д, но это лишь самые общие нравственные нормы, которые не в состоянии учитывать право, поскольку разные социальные группы по-разному понимают честность. За неимением лучшего некоторые приверженцы естественного права изобрели понятие, которое назвали «естественным правом с переменным содержанием» и которое, по правде говоря, содержит противоречие, поскольку в нем делается попытка осуществить невозможное — соединить идею незыблемого права с его изменяющимися элементами. Даже уголовное право подвержено постоянным изменениям. Ни один человеческий поступок не является сам по себе правомерным или преступным. Преступления, кажущиеся нам ужасными, в некоторых социальных группах дозволены, а другие, например, нарушение определенных табу, которое у некоторых древних народов сурово наказывалось, оставляют нас безразличными.

Право и его формулировка. Во-первых, хотя право изменчиво, форма его проявления часто остается неизменной или, в крайнем случае, не совпадает с ритмом его изменений: она либо не успевает за ним, либо опережает его. Обычно правовая норма, сформулированная устно или письменно, передается в одних и тех же словах на протяжении ряда лет из поколения в поколение. Такая норма весома, поскольку исходит от сообщества или его представителей, поэтому, как правило, ее довольно трудно изменить. Однако наступает момент, когда ее формулировка перестает быть адекватной, и тогда человек, который обязан проводить ее в жизнь — обычно судья — может столкнуться с настоящей нравственной проблемой, носящей иногда драматический характер. Судья в силу своей профессии должен «вершить правосудие», т.е выносить по поводу спорного вопроса решение, которое ему кажется справедливым. Но в то же самое время он связан текстом правовой нормы, на которую он должен опираться в своем решении, поскольку обязан помнить, что ему необходимо абстрагироваться от своего личного мнения и быть выразителем воли коллектива, от имени которого он выносит свой вердикт. Что он должен предпринять, столкнувшись с нормой, кажущейся ему несправедливой или неадекватной? Если он убежден, как мы пытались это продемонстрировать, что право есть выражение воли социальной группы в том виде, в каком она существует в данный момент — т.е в момент вынесения решения, — судья, слуга действующего права, а не его несовершенной и устаревшей нормы, должен будет с помощью всех имеющихся в его власти средств попытаться изменить смысл этой нормы в пользу справедливого решения, а при необходимости даже дать этой норме собственную, обходящую закон интерпретацию. Между тем у него есть обязанность, от которой он не может уклониться: ему предписано опираться на правовую норму, имеющую в данное время и в данном месте законную силу. Право нельзя произвольно отрывать от нормы, которая его отражает. Поскольку право порождено социальной группой, все ее члены имеют более или менее четкое представление о том, каково должно быть их поведение при различных обстоятельствах. Именно это соображение лежит в основе высказывания: «Никто не может отговариваться незнанием закона». Во всяком случае, обязанность судьи придерживаться в своем решении нормы, сформулированной ранее, является единственной гарантией того, что правосудие в целом соответствует устремлениям группы и вершится повсюду на одинаковых основаниях.

3.4. Право и другие нормативные системы

Право и миф. Наиболее древней нормативной системой является миф. В совокупности с ритуалом миф представляет собой исторически первую мировоззренческую парадигму, содержащую и передающую из поколения в поколение принятые обществом нормы поведения и взаимоотношений. Миф играет настолько важную роль в жизни архаических культур, что его можно определить как драматическое повествование, структурирующее всю жизнь общества. Это не индивидуально-личностное, а коллективно-общинное повествование, к которому члены общины причастны именно благодаря своему членству в ней. Миф также обеспечивает необходимую интерпретативную парадигму, обрамляя повседневную деятельность индивидов своими базисными паттернами. Кроме того, мифологические паттерны содержатся в ритуале — действенно-практическом компоненте архаического мировоззрения. Ритуал представляет собой форму социального поведения, базирующуюся на феномене архетипического символизма, затрагивающую ключевые ценности общества, обыгрывающую дихотомию сакрального и профанного и в этом смысле представляющую собой практическую реализацию мифологического мировоззрения. Точно так же, как язык является символической системой, построенной по определенным правилам, так и ритуал представляет собой систему символических действий, которая тоже строится на основе определенных правил. Хотя само понятие «ритуал» обычно используют для описания конкретных форм поведения животных и людей, более глубокое исследование раскрывает нам, что ритуальное поведение, с которым мы сталкиваемся в истории и в различных культурах, присуще только человеку, как и способность к вербальному выражению, и изменения в ритуальных действиях обычно происходят параллельно с изменениями в языке. Ритуал и миф имеют общие черты: в основе того и другого лежат базисные биологические или культурные программы действий; и миф, и ритуал выполняют коммуникативную функцию. Ритуальное поведение, несомненно, представляет собой средство невербальной коммуникации. Ритуальное действо, там, где оно сохраняет актуальность и явственность своего сакрального содержания, является одновременно экзистенциальным и космогоническим. Будучи элементом древнейшей эпохи, когда дискурсивное, вербализованное мышление не могло играть ведущей роли, ритуальное поведение отражает первоначальную биопсихическую целостность человеческого мировосприятия, отождествляющего микрокосм и макрокосм. Нетрудно предположить, что первоначально периоды жизненных кризисов, перемены статуса, смерти, рождения, вступления в брак и т.д. требовали контакта с сакральным: в эти периоды человек был более уязвим и чуток, лишен защиты привычного социального статуса, ощущал неизбежность смерти и величие рода как надындивидуального начала. Поскольку субъектом ритуала в свое время становился каждый без исключения член общины, это давало возможность каждому пережить свой личный опыт общения с сакральным и сохранить на всю жизнь память об этом переживании. Ритуальное поведение соединяет символические и структурно-функциональные аспекты социального взаимодействия и формирует исходные социокультурные нормы как для всех основных институциональных сфер, так и для макросоциального порядка. Ритуальное поведение через символическую трансформацию обеспечивает становление социальной иерархии и организации основных форм институциональной упорядоченности (система власти, правила родства и брака, религиозно-культовая сфера и т.д.).

Ритуальная практика придает нормативный характер жизни каждого индивида и общества в целом, регламентируя повседневные занятия людей, внося в их существование необходимые запреты, полагая преграды индивидуальному произволу. Так, важнейшей функцией ритуала было отделение сферы сакрального от профанного, чистого от нечистого. Ритуал внедрял также нормы солидарности членов рода друг с другом, неприятия чужого, уважения к смерти и горю близких умершего, почитанию брачных уз и родителей, взаимоотношений между полами, тендерного поведения взрослых мужчин и женщин.

Право и религия. Религия также представляет собой нормативную систему. Ее специфическими чертами являются следующие: религиозным нормам приписывается происхождение от сверхъестественного начала, Бога; они доводятся до сведения людей через особых избранных свыше лиц, получивших откровение, — пророков, или посредников между сакральным и профанным мирами; религиозные нормы абсолютны, они не допускают альтернатив или разночтений, и нарушающий их человек не подлежит оправданию; они не допускают также сомнений и опровержений, действуя как императивы; они предписывают определенные модели социального поведения на основе особого состояния души — веры. Мы уже говорили, что в первобытных обществах право еще не отличалось от религии, и это легко объяснить, если иметь в виду, что все мысли, все поведение тех людей диктовались верой в сверхъестественное. Из этого следует, что предписания, которыми они руководствовались, как правило, очень строгие, влекли наказания сверхъестественного порядка. Лишь в результате постепенного процесса секуляризации — или под воздействием более передовых цивилизаций — право приобрело свой истинный характер, мир профан-ного отделился от мира духовного. В обществах современного типа даже в религиозных законодательствах проводится различие между авторитетом правосудия и совестью. Собственно религия занимается вопросами совести. Впрочем, было бы невозможно отождествить совесть и право как в смысле действий, которое оно регламентирует, так и в смысле применяемых санкций.

Право и мораль. Различие между правом и моралью тоньше, поскольку и то и другое находится в одной и той же плоскости, правда, мораль, даже та, которую принято называть «социальной», имеет гораздо менее выраженный социальный характер, чем право. Ее истинной областью является индивидуальное сознание, тогда как предписания права имеют непременно коллективный характер и касаются в равной степени как социальной группы, так и заинтересованного лица. Поэтому сфера применения норм морали отличается от области применения правовых норм, хотя это две смежные области. В отличие от права мораль несет оценочную характеристику (хорошо — плохо, благородно — низко). Нормы морали действуют через внутренние психологические механизмы. Для них характерно отсутствие текстуального закрепления и правовых санкций. Право и мораль являются важнейшими элементами человеческого поведения и тесно взаимосвязаны. Как правило, все правовое подлежит моральным оценкам. Сфера применения правовых оценок к морали значительно уже, чем моральных к праву. Это объясняется тем, что моральные оценки универсальны, а правовые ограничены определенными сферами действительности. По сравнению с правом мораль одновременно и более требовательна, и менее требовательна. Если правовые предписания обычно не вторгаются в глубины сознания и оставляют без внимания намерения, касаясь лишь поступков и поведения, то для морали основным является намерение. Иными словами, множество аморальных поступков совершенно безразличны для права, ведь с точки зрения права «все, что не запрещено — разрешено». Однако, с другой стороны, можно сказать, что право имеет более принудительный характер, чем мораль, если иметь в виду наказание. Нарушение норм морали влечет за собой порицание. Его не следует сбрасывать со счетов, потому что осуждение или даже осмеяние могут иметь очень серьезные последствия, привести к психическому расстройству, сломать карьеру и даже довести до самоубийства. Однако оно не так затронет судьбу преступившего нормы человека, как это сделает постановление органа государственной власти, например, осуждение по уголовному делу.

В то же время возможны и иные подходы. Например, польский исследователь А. Подгурецкий считает, что сфера морали является более широкой и включает сферу права как свою внутреннюю область. В пользу своей позиции он приводит следующие аргументы.

Правовое осуждение каких-либо деяний является показателем и морального их осуждения, в то время как моральное осуждение не всегда сопровождается требованием применения правовых санкций против данных деяний.

1. Чем сильнее правовое осуждение, тем сильнее осуждение моральное (при пересечении некоторого специфического, качественно обозначенного барьера).

2. Работники систем правового контроля больше, чем кто-либо, заангажированы требованием наиболее точной реализации формально-структурных требований данной правовой системы и при этом меньше, чем другие, осуждают нарушение норм общественной жизни.

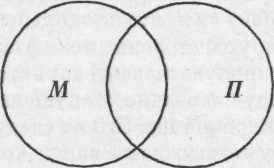

Поэтому Подгурецкий считает неправильным представление о смежном характере сфер права и морали как социальных регуляторов, которое можно изобразить в виде следующей диаграммы (здесь М означает мораль, а П — право):

В соответствии с этой диаграммой существуют три основных вида поведения людей, связанного с правовыми и моральными нормами:

а) поведение, которое подлежит исключительно моральной оценке;

б) поведение, которое подлежит исключительно правовой оценке;

в) поведение, которое подлежит как правовой, так и моральной оценке одновременно.

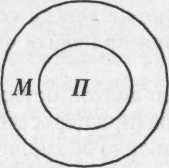

Согласно представлениям Подгурецкого, право и мораль соотносятся так:

Из второй диаграммы можно сделать вывод, что всякое деяние, против которого применены правовые санкции, требует морального осуждения, в то время как лишь некоторые деяния, получившие моральное осуждение, попадают под действие правовых санкций.

Общественное мнение имеет тенденцию к проявлению моральных реакций в тех случаях, когда считает, что данное явление должно регулироваться правом. В то же время не всякое поведение, которое с точки зрения общественного мнения имеет отрицательную моральную оценку, вызывает правовую реакцию в виде официальных правовых санкций. Другими словами, в общественном мнении существует сфера явлений, имеющих чисто моральный характер, а также сфера явлений, имеющих смешанный, морально-правовой характер; а явлений чисто правового характера не существует1 .

1 См.: Подгурецкий А. Очерк социологии права. М., 1974. С. 256—257.

Натуральные обязательства. Мораль и право слишком близки друг к другу, чтобы между ними не существовало промежуточной зоны. Так, например, в праве известны неполные обязательства, называемые «натуральными», которые снабжены полусанкциями в том смысле, что кредитор не может обращаться в суд с тем, чтобы добиться возвращения долга, а должник, выполнивший свое обязательство, не может со своей стороны утверждать, что он произвел оплату недолжного и требовать возмещения. Мораль прежде всего — это огромный резервуар, из которого черпает право. По мере его усовершенствования требования права становятся все более настоятельными и из обыкновенных обязанностей превращаются в обязанности юридические. Хотя и реже, но имеет место и обратный процесс; существуют правовые нормы, которые перестают подкрепляться юридическими санкциями и опираются лишь на сознательность.

Противоречия между правом и моралью. Тесные связи между моралью и правом могут в некоторых случаях порождать конфликты. Может, в частности, случиться, что та или иная норма, установленная в правовом поле, будет отвергаться членами сообщества из моральных побуждений, например, военными, которым отдали приказ выполнять то, что противоречит их религиозным или нравственным убеждениям (допустим, солдатами, по политическим или религиозным мотивам уклоняющимися от призыва, и т.д). Должна ли правовая норма уступать норме морали, или следует ратовать за приоритет права? Для социолога ответ не вызывает сомнений: подчиняться следует правовой норме, поскольку до тех пор, пока она остается в силе, такая норма отражает волю социальной группы, тогда как норма морали выражает личное мнение или, в лучшем случае, распространена среди меньшинства и должна, следовательно, подпадать под приоритет правовой нормы до того времени, пока она не обретет признание группы. Разумеется, не запрещается критиковать закон, проводить против него кампанию и ратовать за его отмену. Но пока он действует, ему нужно подчиняться. Здесь, однако, необходимо сделать две оговорки. Бывают случаи, когда вся законодательная система является нелегитимной, поскольку представляет собой результат узурпированной власти, навязанной силой и не признанной нацией в целом. Очевидно, что следуя этой гипотезе, обязанность подчиняться может и должна нарушаться. Рассуждая в этом же ключе, можно сказать, что когда власть, даже легитимная, злоупотребляет принудительными мерами для самоутверждения, ее распоряжения больше не отражают волю общества.

Вопросы и задания

- Дайте определение понятия «право» в социологическом аспекте. В чем, на ваш взгляд, состоит различие между социологическим и правоведческим пониманием права?

- Что такое объективное и субъективное право? Чем они отличаются друг от друга?

3. Что такое публичное и частное право, в чем их отличия?

- Почему, на ваш взгляд, право предполагает понятие обязанности? Что такое обязанность?

- Что такое санкции? В чем специфика правовых санкций? Охарактеризуйте позитивные и негативные санкции.

- Что такое надгосударственное и подгосударственное право? Как вообще соотносятся государство и право?

- Проанализируйте право в аспекте социальной регуляции. Каким образом право выполняет регулятивные функции?

- Чем отличается право как социальный регулятор от других социальных регуляторов? В чем специфика религиозной регуляции социальной жизни? Что такое мораль как регулятор?