Исторический экскурс в учение об умственной отсталости Причины умственной отсталости

| Вид материала | Документы |

- Лекция XV, 949.89kb.

- Приложение Тест «Общие сведения об умственной отсталости», 971.19kb.

- Программа для детей с тяжелой и умеренной степенями умственной отсталости, 918kb.

- Дифференциация умственной отсталости от задержки психического развития, 19.46kb.

- Развитие самосознания младших школьников с легкой степенью умственной отсталости, 89.07kb.

- Клиника и этиология умственной отсталости, 246.39kb.

- Диагнозы, 312.36kb.

- Клинико-психопатологические особенности умственной отсталости детей и подростков, 394.78kb.

- Рекомендации по обучению чтению неслышащих детей с умеренной и тяжелой степенью умственной, 157.32kb.

- Положение России в системы современных международных экономических отношений Глобальная, 47.98kb.

моторика у этой группы обследованных была развита лучше и наряду с показателем по шкале «Восприятие окружающего мира» составляла достаточно высокое значение — 67% при I измерении и сохраняла положительную динамику (70 при II и 73% — при III обследованиях).

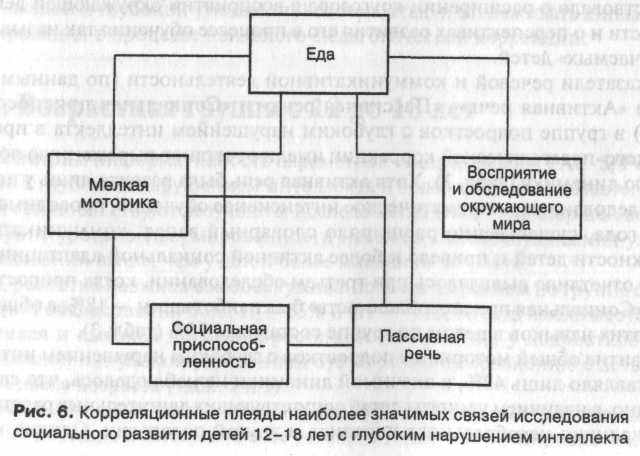

Корреляционный анализ (рис. 6) показал, что статистически достоверные корреляции по трем обследованиям в старшей возрастной группе приходятся на 5 параметров по сравнению с 7 в младшей группе, что связано, видимо, с большей сформированностью навыков одевания — раздевания, гигиены (туалет, умывание) и др. В отличие от младшей группы, в старшей самой большой интегрированностью обладает параметр «Еда (самообслуживание)».

Очевидно, в старшей возрастной группе еда становится не только физиологической потребностью, но и одной из составляющих социальной реабилитации. К еде начинают предъявляться эстетические требования, то есть становится важным и значимым не только процесс насыщения и состояние сытости, а еще и то, что подросток ест, насколько аккуратно и правильно ведет себя за столом (культура поведения в целом). Параметр «Еда (самообслуживание)», в свою очередь, тесно связан с параметром «Ловкость пальцев и рук (мелкая моторика)», поскольку от сформированности этого навыка зависит умение держать руками продукты питания и столовые приборы.

Параметр «Еда (самообслуживание)» связан и с параметром «Восприятие и обследование окружающего мира», так как качество и разнообразие принимаемой пищи становится достаточно актуальным для детей в старшем возрасте.

Параметр «Пассивная речь (понимание речи)» играет немаловажную роль. Этот параметр тесно связан с параметрами «Еда (самообслуживание)», «Ловкость пальцев и рук (мелкая моторика)» и «Социальная приспособленность», потому что от понимания ребенком предъявляемых к нему требований зависит их выполнение, которое, в свою очередь, показывает ребенку, насколько он социально адаптирован в окружающей его среде.

78

На основании данных корреляционного анализа можно полагать, что в старшей возрастной группе, в отличие от младшей, наиболее значимыми являются показатели коммуникации, социальной адаптации и реабилитации. У подростков и молодых людей с нарушениями психического развития навыки самообслуживания уже достаточно сформированы и для них все большее значение начинает приобретать возможность расширения социальных контактов со взрослыми и сверстниками.

В связи с этим следует уделять внимание социальной ориентировке подростков 12-18 лет, то есть расширению их социальных связей. В ходе экскурсий, на прогулках следует закреплять правила поведения в общественных местах, в транспорте, учреждениях бытового обслуживания, что дает возможность этим лицам лучше приспособиться к жизни.

Конечным итогом коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими глубокое нарушение интеллекта, является подготовка их к известной самостоятельности в быту, развитие навыков общения и посильной трудовой деятельности в условиях интерната и семьи.

3.4. ОЦЕНКА РОДИТЕЛЯМИ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

В проведенном обследовании участвовало 46 инвалидов с выраженным недоразвитием интеллекта в возрасте от 15 до 30 лет. Все они в разное время были признаны необучаемыми и к моменту обследования проживали либо дома с родителями, либо в психоневрологических интернатах, возвращаясь домой лишь на выходные дни.

Кроме выраженного недоразвития познавательных функций большинство из обследованных имели еще дополнительную симптоматику общесоматического, неврологического, психопатологического характера — в виде органического поражения центральной нервной системы, детского церебрального паралича, болезни Дауна, микроцефалии, эпилептического синдрома, недоразвития речи и пр. (см. раздел 2.8).

На первом этапе в обследовании принимали участие матери взрослых детей-инвалидов в возрасте от 33 до 64 лет. Больше половины матерей имели второго ребенка, как правило, младшего возраста и без признаков какой бы то ни было патологии психического развития.

Основной задачей исследования являлась оценка уровня сформированнос-ти социально-бытовой адаптации молодых инвалидов с ограниченными возможностями психического развития и соотнесения данных показателей с характеристиками их социально-эмоциональных проблем.

79

Психологическое обследование включало в себя непосредственную работу с испытуемыми и членами их семей. При первом знакомстве проводилась беседа по заранее составленному плану, включавшему разнообразные разделы: сфера возможностей и способностей, характер проявления основного заболевания, стиль семейного воспитания и межличностных отношений, социальная адаптированность, сфера интересов и структурирования времени, переживание родителями заболевания собственного ребенка, поведенческие трудности и личностные особенности, сексуальный опыт, осознание собственного неблагополучия и др. По большей мере в силу выраженного интеллектуального снижения, речевого недоразвития, поведенческих трудностей, быстрой утомляемости основное содержание беседы было получено в процессе интервьюирования родителей. По возможности дети тоже принимали участие в беседе.

Средний возраст родителей — 45,4 года, общие демографические данные обследованных семей представлены в табл. 4.

Табл и ца 4 Общие демографические сведения обследованных семей

| Параметр | Показатели | Процент |

| Состав семьи | Полная Неполная Единственный ребенок в семье Имеют братьев / сестер | 80 20 40 60 |

| Образование родителей | Высшее Среднее Незаконченное | 55 40 5 |

| Занятость родителей | Работают оба родителя Работает один из родителей Оба не работают | 55 35 10 |

Для исследования была использована шкала «Навыки, необходимые для социальной адаптации» (D. Horros and J.Williams, 1975), предполагающая оценку развитости наиболее простых бытовых навыков — гигиенических, самообслуживания, пользования бытовыми приборами, средствами транспорта и т. д. В модифицированном виде шкала представляет собой опросник из 45 пунктов (Приложение 1.3). Каждый положительный по содержанию ответ (то есть ответ, фиксирующий наличие признака того или другого навыка) оценивался в 1 балл. Отсутствие признака, соответственно, в 0 баллов. Ответы, фиксирующие частичное присутствие признака, оценивались в 0,5 балла. Таким образом, суммарная оценка по шкале социально-бытовых навыков могла варьировать у обследованных молодых инвалидов в пределах от 0 до 45 баллов.

Аналогичным образом был построен опросник, выявляющий уровень развития эмоционально-поведенческой адаптации, также состоящий из 45 пунктов (Приложение 1.5). При помощи первого опросника описывалась преимущественно сфера отношений «Человек — Предмет», при помощи второго — сфера «Человек — Человек».

80

Полученные индивидуальные показатели по каждой шкале относились к одному из трех уровней: от 0 до 15 баллов — низкий уровень; от 16 до 30 — средний уровень; от 31 до 45 — высокий уровень.

В процессе индивидуальной беседы психолога с матерью последовательно заполнялись обе шкалы.

Представленность указанных уровней по шкалам социально-бытовой и эмоционально-поведенческой адаптации воспроизведена в табл. 5 и 6.

Как видно из представленных данных, больше половины обследованных нами молодых инвалидов было отнесено к высокому уровню социально-бытовой адаптации (69%) и почти треть к среднему уровню (28%) (табл. 5). Несколько иначе выглядит картина адаптации, представленной в табл. 6. Основная часть обследованных сосредоточена на среднем уровне (84%). Низкий и высокий уровни представлены незначительно. В целом состояние социально-бытовой адаптации выглядит более благоприятно, чем состояние эмоционально-поведенческой сферы. Полученные результаты можно рассматривать как вполне адекватные, поскольку обе сферы были разбиты на простые и дробные элементы, оценить которые не представляло особого труда. Вместе с тем это только один ракурс рассмотрения состояния сфер «Человек — Предмет» и «Человек — Человек». С самого начала исследования было обращено внимание на то, что, фиксируя наличие или отсутствие того или иного признака в исследуемых сферах, родители прямо или косвенно придавали (или не придавали) значение этим признакам. Иначе говоря, в наборе признаков каждый из родителей выделял значимые (существенные) для данной сферы адаптации, которые, с его точки зрения, были ведущими и определяли остальные признаки, которые, независимо от их наличия или отсутствия, расценивались как второстепенные.

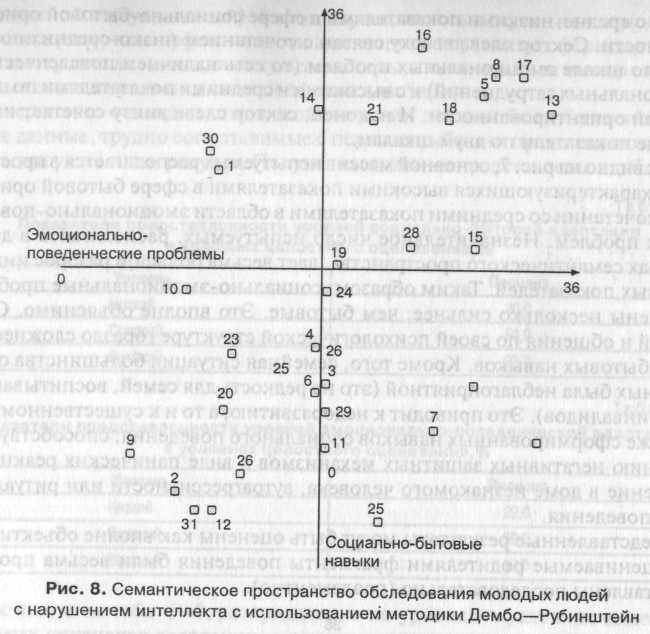

Исходя из этого, мы решили несколько модифицировать процедуру исследования. Родителям предлагалось оценить обе сферы не поэлементно, как на первом этапе, а в целом, с использованием процедуры Дембо—Рубинштейн, то есть поставить отметку на шкалах, отражающих бытовую ориентированность (от полной беспомощности до полной самостоятельности) и эмоционально-поведенческие проблемы (от беспроблемной и неконфликтной личности до

Табл и ца 5 Показатели представленное™ уровней социально-бытовой адаптации, %

| Уровень | Балл | Процент |

| Низкий | 0-15 | 3,0 |

| Средний | 16-30 | 28,0 |

| Высокий | 3115 | 69,0 |

| Табл и ца 6 Показатели представленности уровней эмоционально-поведенческой адаптации,% | ||

| Уровень | Балл | Процент |

| Низкий | 0-15 | 8,0 |

| Средний | 16-30 | 84,0 |

| Высокий | 31-45 | 8,0 |

81

конфликтной и неуживчивой). В этом случае, то есть в случае целостного оценивания, критерием эффективности адаптации в изучаемых сферах для родителей выступало наличие или отсутствие только значимых для них признаков, которые ассоциировались со всей сферой адаптации.

Совершенно очевидно, что в этой ситуации должны были быть получены другие данные, трудно сопоставимые с первыми, ибо они представляют сферы адаптации уже в ином ракурсе. Полученные данные представлены в табл. 7 и 8.

Табл ица 7

Показатели представленное™ уровней социально-бытовой адаптации в условиях целостного оценивания,%

| Уровень | Процент |

| Низкий | 20,0 |

| Средний | 58,0 |

| Высокий | 22,0 |

| Таблица 6 Показатели представленности уровней эмоционально-поведенческой адаптации в условиях целостного оценивания,% | |

| Уровень | Процент |

| Низкий | 22,0 |

| Средний | 39,0 |

| Высокий | 39,0 |

Как видно из табл. 5—8, распределение по уровням в условиях выделения значимых признаков адаптации, а также их присутствия или отсутствия, выглядит несколько иначе, чем при поэлементном оценивании. Представленность уровней носит более равномерный характер. Пятая часть исследуемых отнесена родителями к низким уровням социально-бытовой и эмоционально-поведенческой адаптации. Вместе с тем средний и высокий уровни имеют достаточно высокую процентную представленность.

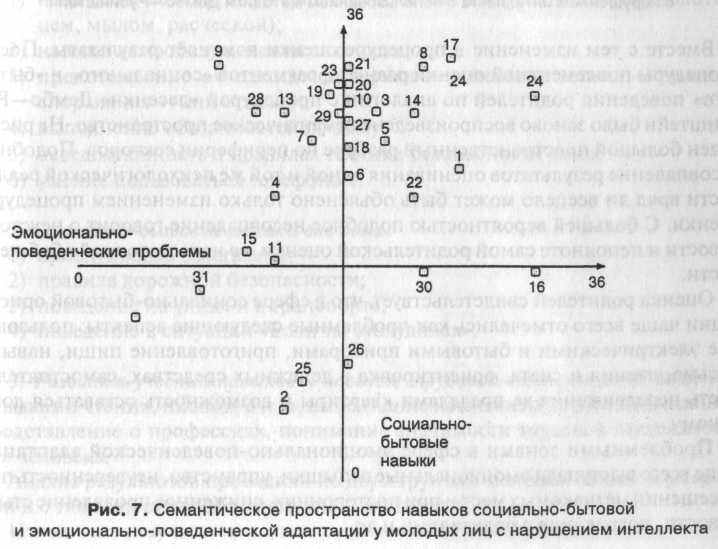

В процессе обработки мы попытались провести процедуру соотнесения уров-невых показателей социально-бытовой и эмоционально-поведенческой сфер. Это соотнесение было проведено по показателям и поэлементного, и целостного оценивания. Сочетание двух шкал путем их ортогонального наложения позволяло построить семантическое пространство, где на пересечении показателей по каждой из двух шкал могло быть показано в виде точки место для каждого из наших испытуемых. Это место в пространстве характеризовалось сочетанием разных уровней социально-бытовой адаптации с разными (в нашем случае с тремя) уровнями социально-эмоциональной ориентации.

Построенное таким образом семантическое пространство имеет ряд секторов: первый из них охватывает центральную часть пространства, где расположены близкие к средним показатели по двум шкалам; правый верхний сектор характеризуется высокими показателями по указанным шкалам. Сектор справа снизу дает сочетание средне-высоких показателей по шкале эмоциональных проблем (то есть хорошие результаты в эмоционально-поведенческой 82

сфере) с средне-низкими показателями в сфере социально-бытовой ориентированности. Сектор слева вверху связан с сочетанием низко-средних показателей по шкале эмоциональных проблем (то есть наличием поведенческих и эмоциональных затруднений) и с высокими и средними показателями по шкале бытовой ориентированности. И наконец, сектор слева внизу сочетает низкосредние показатели по двум шкалам.

Как видно на рис. 7, основной массив испытуемых располагается в пространствах, характеризующихся высокими показателями в сфере бытовой ориентации в сочетании со средними показателями в области эмоционально-поведенческих проблем. Незначительное число испытуемых, располагаясь в других секторах семантического.пространства, дает весьма большой разброс индивидуальных показателей. Таким образом, социально-эмоциональные проблемы выражены несколько сильнее, чем бытовые. Это вполне объяснимо. Сфера эмоций и общения по своей психологической структуре гораздо сложнее, чем сфера бытовых навыков. Кроме того, семейная ситуация большинства обследованных была неблагоприятной (это не редкость для семей, воспитывающих детей-инвалидов). Это приводит к недоразвитию, а то и к существенному распаду уже сформированных навыков социального поведения, способствует укреплению негативных защитных механизмов в виде панических реакций на появление в доме незнакомого человека, аутоагрессивности или ритуальных форм поведения.

Представленные результаты могут быть оценены как вполне объективные, ибо оцениваемые родителями фрагменты поведения были весьма просты и представлены последовательно (поэлементно).

83

Вместе с тем изменение в процедуре оценки изменяет результаты. После процедуры поэлементной оценки разных фрагментов «социального» и «бытового» поведения родителей по аналогии с процедурой «лесенки» Дембо—Рубинштейн было заново воспроизведено семантическое пространство. На рис. 8 виден большой пространственный разброс по периферии секторов. Подобное несовпадение результатов оценивания одной и той же психологической реальности вряд ли всецело может быть объяснено только изменением процедуры оценки. С большей вероятностью подобное несовпадение говорит о неустойчивости и неполноте самой родительской оценки, ее недостаточной обобщенности.

Оценка родителей свидетельствует, что в сфере социально-бытовой ориентации чаще всего отмечались как проблемные следующие аспекты: пользование электрическими и бытовыми приборами, приготовление пищи, навыки письма, чтения и счета, ориентировка в денежных средствах, самостоятельность передвижения за пределами квартиры и возможность оставаться дома одному.

Проблемными зонами в сфере эмоционально-поведенческой адаптации чаще всего выступали эмоциональные вспышки, упрямство, неуверенность при посещении незнакомых мест и при посторонних, сниженное проявление стыдливости, пререкание с родителями и др.

84

Важно, что трудности в социально-бытовой и эмоционально-поведенческой адаптации, как и в целом их уровень, не может быть прямо сопоставлен с выраженностью нарушения психического развития и дополнительных симптомов и не зависит от нее.

3.5. ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

На II этапе исследования изучалось состояние социально-бытовых навыков и эмоционально-поведенческих реакций непосредственно при обследовании самих молодых людей с умеренной (УУО) и тяжелой (ТУО) степенью умственной отсталости. С этой целью были составлены специальные схемы обследования, объединяющие известные субтесты, но адаптированные нами для диагностики данной категории лиц.

Изучение социально-бытовой адаптации опиралось на 3 группы показателей:

1. Социально-бытовые навыки в условиях дома:

1) навыки личной гигиены (умение пользоваться зубной щеткой, полотенцем, мылом, расческой);

2) навыки самообслуживания за столом;

3) представление об одежде (мужская — женская, летняя — зимняя, спортивная — для отдыха);

4) выполнение обязанностей по дому;

5) осведомленность о правилах техники безопасности дома;

6) умение пользоваться телефоном.

2. Социально-бытовые навыки вне дома:

1) ориентировка в магазине;

2) правила дорожной безопасности;

3) поведение на улице и в транспорте;

4) поведение в ситуации «Если ты заблудился».

3. Развитие учебных навыков и навыков трудовой деятельности: владение навыками чтения, письма, счета, выполнение несложных трудовых операций, представление о профессиях, понимание значимости трудовой деятельности для человека.

Анализ результатов проводили по двум группам молодых людей: с умеренной и с тяжелой степенью умственной отсталости.

Изложение результатов начнем с конкретных примеров.

85

ПРИМЕР 2___________________________________________________________Михаил Л., 28 лет

Диагноз. Тяжелая умственная отсталость. Депрессия. Психотические, аутистические и кататонические явления.

Физическое развитие. Осанка вялая. Походка, координация неуверенные, быстрота и точность движений снижены. Предпочитает спокойный, малоподвижный образ жизни, но с удовольствием выполняет несложные физические упражнения. Мелкая моторика развита плохо (не умеет завязывать шнурки, готовить бутерброды и т. д.). Самообслуживание. Владеет необходимыми навыками личной гигиены: самостоятельно чистит зубы, не требует помощи при посещении туалета, принятии ванны и т. д.). Самостоятельно принимает пищу, отношение к пище достаточно спокойное. Может выполнять отдельные поручения по дому, но относится к ним безответственно, требуется постоянный контроль над их выполнением.

Может выполнять простейшие трудовые операции с бумагой, тканью, пластилином, умеет пользоваться ножницами, кистью, клеем. Знания о правилах безопасности дома при пользовании водой, газом, электроприборами очень ограничены. Обучение и интересы. Аутистически одинок. Пассивно слушает музыку, фантазирует, читает детские книги, имеет ограниченный круг пристрастий (война, библия). Религиозен. Проживает в интернате. Выполняет низкоквалифицированную работу дворника под присмотром. Готовность к трудовой деятельности недостаточна (быстро утомляется, теряет интерес). Сексуален, онанирует.

Речь и навыки общения. Знает имена и характер работы близких родственников, путает их возраст и родственную иерархию отношений. Симбиотически привязан к матери. Характер поведения, общения и взаимодействия с другими людьми неоднозначен. В ситуациях проблемного общения чаще конфликтен, проявляет агрессию, в основном вербальную. Отмечается стремление к лидерству. Старается привлечь внимание новых людей в своем окружении, быть для них значимым. Проявляет выраженный интерес к лицам противоположного пола.

Владение вербальными средствами общения удовлетворительное, понимает простые предложения в обращенной к нему речи, пользуется в разговоре вежливыми формами обращения, но речевое выражение своих мыслей эгоцентрично, стремится перевести разговор на себя и свои проблемы, довольствуется собственным монологом, навязчив в желании овладеть вниманием собеседника. Невербальные средства общения развиты слабо, мимика и язык тела не адекватны выражаемым чувствам. Самооценка завышена.

Отмечается эмоциональная лабильность с широким диапазоном фона — от равнодушно-негативного до активно выраженного позитивного. Умеренный уровень тревожности. Боится животных (особенно собак).

Понимание собственных чувств и их адекватность низкая. Понимание эмоциональных состояний других людей отсутствует, дифференцирует лишь отдельные элементарные эмоции при яркой выраженности, что заметно снижает адекватность ответной реакции при общении. Саморегуляция поведения затруднена, нуждается в контроле во избежание эмоциональных срывов.