Автореферат разослан 3 ноя

| Вид материала | Автореферат |

- Автореферат разослан " " 1996, 264.76kb.

- Автореферат разослан 22 ноября 2011, 810.64kb.

- Автореферат разослан 2010, 247.49kb.

- Автореферат разослан, 378.04kb.

- Автореферат разослан 2004, 676.99kb.

- Автореферат разослан 2009, 589.75kb.

- Автореферат разослан 2008, 441.97kb.

- Автореферат разослан 2011, 854.41kb.

- Автореферат разослан 2007, 489.7kb.

- Автореферат разослан " " 1996, 233.35kb.

1 2

На правах рукописи

МЕРЗАБЕКОВ

ИЛЬЯС ТАЙМАСОВИЧ

МОРФОЛОГИЯ ЖИРОВОГО ТЕЛА

МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ (Apis mellifera L.)

В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

06. 02. 01– диагностика болезней и терапия животных,

патология, онкология и морфология животных

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата биологических наук

Уфа– 2010

Работа выполнена на кафедре биологии, пчеловодства и охотоведения

ФГОУ ВПО « Башкирский государственный аграрный университет»

| Научный руководитель: | доктор биологических наук, профессор Туктаров Варис Рафкатович |

| Официальные оппоненты: | , доктор биологических наук, профессор Андреева Альфия Васильевна |

| | кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Кугейко Владимир Осипович |

Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»

Защита диссертации состоится 3 декабря 2010 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 220.003.02 при ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» (г. Уфа, ул. 50 – летия Октября, 34).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», а с авторефератом – на сайте университета www. bsau. ru

Автореферат разослан 3 ноября 2010 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,

доктор ветеринарных наук,

профессор Ф.А.Каримов

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Важнейшим аспектом деятельности пчеловодов страны остается сохранение, восстановление и рациональное использование генофонда медоносных пчел. В этом направлении основная роль принадлежит сохранению и чистопородному размножению местных пчел в зоне с умеренным и холодным климатом, устойчивых к болезням и хорошо переносящих длительный период зимовки ( Кривцов Н.И,2003; Смирнов А.М., 2008).

Степень развития жирового тела является также важным показателем состояния медоносной пчелы, обеспечивающим зимостойкость. Известно, что развитие жирового тела положительно коррелирует с продолжительностью жизни пчелы. Стимуляция роста и развития пчел осенней генерации обеспечивает накопление в жировом теле запасных питательных веществ, что является одним из основных факторов успешной зимовки и их весеннего роста и развития ((Чернов Н.С., 1987, Лебедев В.И., 1993; Загретдинов А.Ф., Маннапов А.Г., 1998; Мишуковская Г.С.,2006).

Отечественной и зарубежной наукой и практикой накоплен большой опыт по визуальной качественной оценке степени развития жирового тела медоносных пчел ( Маuriziо А., 1954, Жеребкин М.В., 1974, Москаленко П., 1982, 1983, Мишуковская Г.С., 2004, Смольникова Е.А., Чернов Н.С., Ларионова О.С., 2004), Rogala R, Szymas, 2004).

Степень развития жирового тела медоносных пчел до настоящего времени было принято оценивать в баллах по методике Маuriziо А., (1954). В своих исследованиях Жеребкин М., (1974), Москаленко П., (1982,1983) развитие жирового тела определяли визуально по пятибалльной системе. Москаленко П., (1982, 1983) отмечает, что исследование показателей физиологического состояния рабочих пчёл имеют большое значение для пчеловодства, важно знать их «эталонные» морфометрические и физиологические характеристики. Для этого необходимо определить количественные показатели и конкретные размеры изучаемого органа.

В практической деятельности большинство ученых-пчеловодов при изучении жирового тела пчел ограничиваются только визуальной оценкой степени развития, что явно недостаточно для полноценного анализа. Поэтому назрела острая необходимость разработки достаточно четких критериев числовых выражений физиологической характеристики медоносной пчелы с использованием современных морфометрических методов, которые позволяли бы быстро и качественно исследовать пчел.

Лишь единичные работы посвящены изучению конкретных размеров и площади клеток жирового тела пчелы медоносной. (Голикова Н.А., Белявский В.И., 1984). Этими учеными степень развития жирового тела пчел была определена путем препарирования жирового тела и получения гистологических срезов.

Недостатком этого метода является погрешность в измерении ширины и длины клеток жирового тела, т.к. в срезе форма клеток неидентична вследствие получения клеток жирового тела различной конфигурации.

Изучение морфофункциональной характеристики клеток и ядра жирового тела пчел в разные периоды их жизнедеятельности является актуальной проблемой и приобретает не только теоретическое, но и прикладное значение.

Цель и задачи исследований. Цель работы - изучение морфологии жирового тела медоносной пчелы в разные периоды жизнедеятельности и при варроатозе, а также эффективных средств для борьбы с варроатозом пчел, для стимуляции роста и развития пчелиных семей.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- изучить морфометрический полиморфизм медоносной пчелы на территории Благовещенского района РБ;

- изучить динамику морфофункциональных показателей жирового тела пчел разного возраста, летней и осенней генераций;

- получить изолированные клетки жирового тела и количественно определить их площадь;

- изучить экстерьерные показатели особей семьи пчел и морфологию жирового тела насекомых в зависимости от степени заклещеванности Varroa destructor;

- провести лабораторные и производственные исследования лечебного средства для борьбы с варроатозом пчел;

- изыскать биологически активную подкормку, разработать технологию её применения для уменьшения отрицательного влияния патогенных факторов на пчел.

Научная новизна работы. В работе впервые изучена морфофункциональная характеристика изолированных клеток жирового тела осенне-зимних пчел. Получены новые данные, позволяющие установить количественные морфометрические характеристики клеток и их ядер, выделенных из состава жирового тела. Предложен новый способ количественной оценки степени развития жирового тела медоносных пчел. Установлено влияние на морфометрические показатели пчел и трутней разной степени заклещеванности клещами варроа.

Изучена эффективность фитосредства для стимуляции роста и развития пчелиных семей. Определена акарицидная активность комбинированного применения флувалината и амитраза, установлены технология, оптимальные условия и сроки применения данного препарата при варроатозе.

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенный способ определения степени развития жирового тела медоносных пчел позволяет установить точные количественные характеристики клеток, выделенных из состава органа, что позволяет в значительной степени дополнить имеющиеся данные о морфометрических показателях жирового тела на различных этапах его развития, а так же характере накопления запасных веществ в нем.

В практическом отношении использование морфофункциональной характеристики изолированных клеток жирового тела осеннее - зимних пчел, как наиболее общего показателя их биологического состояния, позволяет определить потенциальные возможности продолжительности жизни пчел, их успешной зимовки, воспитания расплода и другие физиологические и технологические аспекты пчеловождения.

Применение рекомендуемых стимулирующих подкормок с добавлением пихтового масла, комбинированного применения амитраза и флувалината для лечения варроатоза позволяет наращивать силу и повышать продуктивные показатели пчелиных семей.

Реализация результатов исследований. По результатам исследований разработаны методические рекомендации «Морфометрический анализ площади клеток и ядер в изолированных клетках жирового тела медоносных пчел» (Утверждены Отделением ветеринарной медицины РАСХН, протокол № 3/2 от 8 июня 2010 года). Результаты исследований внедрены на пасеках хозяйств Республики Башкортостан и используются при чтении лекций и проведении лабораторных занятий по пчеловодству и зоологии в Башкирском государственном аграрном университете.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены, обсуждены и получили положительную оценку на расширенном заседании кафедры биологии пчеловодства и охотоведения Башкирского государственного аграрного университета (протокол № 2 от 18 ноября 2009 года); на научных конференциях профессорско - преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Баш. ГАУ, Уфа, 2004 - 2009 гг.; на республиканском «Конкурсе пчеловодов Башкортостана», 2005, 2006, 2010; на XVII международной специализированной выставке «Агрокомплекс – 2007», Уфа, 2007; на XVIII международной специализированной выставке «Агрокомплекс – 2008», Уфа, 2008; на IХ Конгрессе Международной Ассоциации Морфологов, Бухара, 2008; IV съезде Ассоциации Морфологов Узбекистана, Бухара, 2008; на XI Российской агропромышленной выставке, Российской агропромышленной неделе «Золотая осень - 2009», (Диплом, серебряная медаль), ОАО ГАО ВВЦ, Москва, на XII Российской агропромышленной выставке, Российской агропромышленной неделе «Золотая осень - 2010», (Диплом, Золотая медаль), ОАО ГАО ВВЦ, Москва.

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь научных работ, в том числе одна в журнале, рекомендованном ВАК РФ.

Структура и объем работы. Работа состоит из общей характеристики работы, обзора литературы, описания материалов и методики работы, собственных исследований, обсуждения результатов исследования, выводов, предложений для практики, списка литературы и приложения. Список литературы содержит 200 наименований отечественных и зарубежных авторов. Диссертация изложена на 131 страницах машинописного текста, иллюстрирована 37 таблицами и 20 рисунками.

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту:

1. Морфометрический полиморфизм медоносной пчелы Apis mellifera на территории Благовещенского района РБ;

2. Динамика морфологических показателей жирового тела пчел разного возраста, летней и осенней генерации;

3. Методика получения изолированных клеток жирового тела и цитометрические показатели органа;

4. Экстерьерные показатели особей семьи пчел и морфология жирового тела при разной степени экстенспораженности клещами варроа;

5. Эффективность фитосредства, используемого в составе стимулирующих подкормок;

6. Изучение эффективности комбинированного применения амитраза и флувалината для лечения варроатоза пчел.

2. Материалы и методы исследований

Работа выполнялась в период с 2003 по 2009 гг. в условиях учебной пасеки и лаборатории кафедры биологии, пчеловодства и охотоведения ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» и на пасеках ГУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» и Благовещенского района Республики Башкортостан.

Научные исследования, биологический и зоотехнический анализ хозяйственно - полезных признаков пчелиных семей проводили согласно методическим указаниям: «Основные методические требования к постановке экспериментов в пчеловодстве. Современные методы исследования патологии пчел» (утв. РАСХН, 2000), «Методика прогнозирования зимостойкости, медопродуктивности пчелиных семей по физиологическим показателям. Методика разработки и испытания системы ухода за пчелами», а также методом разработанным кафедрой биологии, пчеловодства и охотоведения БГАУ.

Для определения состояния жирового тела пчел, взятых из пчелиных семей для исследования, усыпляли хлороформом. После препарипования с помощью микроскопа МБС-9 производили оценку степени развития жирового тела по пятибалльной системе по методике Maurizio (1954).

Для изучения морфометрических показателей жирового тела пчел получали, по предложенной нами методике, изолированные клетки и измеряли площадь клетки и ядра. Для этого брюшко с жировым телом фиксировали в 12 % растворе формалина на 0,1 М фосфатном буфере (pH = 7,4) в течение 2 - 3 недель в холодильнике с 2 – 3 - кратной сменой фиксирующей жидкости. Через 2- ое – 3 - ое суток, жировое тело отделяли от хитинового покрова брюшка и помещали в свежий фиксирующий раствор. Жировое тело инкубировали в 50 % - ом растворе КОН в течение 18-24 ч при 40 С. Затем переносили в большой объем дистиллированной воды и в течение двух суток выдерживали в холодильнике. Далее препарат оставляли на один - два часа при комнатной температуре, сливали воду и наливали свежую (8 - 10 мл). Взвесь сливали в чашку Петри и встряхиванием разделяли жировое тело на изолированные клетки. Добавлением 1 %-го раствора метиленового синего окрашивали суспензию клеток жирового тела для контроля полноты разделения. Мазки высушивали на воздухе, фиксировали и окрашивали гематоксилином и эозином. Измеряли ширину (а), длину (б) клетки и ядра. Вычисляли площадь клетки и ядра (мкм2) по формуле: S = 0,7854 х a х b. Определяли цитоплазматическо-ядерное отношение. Статистический анализ проводили по общепринятой методике.

При исследовании возрастной динамики каталазной активности ректальных желез у рабочих пчел по методике Жеребкина М.В.,(1979).

Для изучения признаков рабочих пчел применяли общепринятый морфометрический метод. Из каждой пчелиной семьи брали 30 живых пчел.

В ходе анализа противоварроатозных препаратов принимали во внимание акарицидную активность, характер действия на пчел. При постановке опытов руководствовались «Методическими указаниями по изучению препаратов и способов борьбы с варроатозом пчел» (утв. отделением ветеринарии ВАСХНИЛ 27.04.81 г.); «Методическими указаниями по исследованию влияния акарицидных препаратов на пчел и клещей варроа» (утв. отделением ветеринарии ВАСХНИЛ, 10.05.82 г.); «Методическими рекомендациям по изучению токсического действия пестицидов и биопрепаратов для пчел» (утв. ВАСХНИЛ, 1989).

Отбор проб патматериала осуществляли в соответствии с «Правилами взятия патологического материала и пересылки его для лабораторных исследований», утвержденными Главным управлением ветеринарии 14.03.1990 г. и дополнения к ним.

При формировании опытных и контрольных групп учитывали: породу пчел, возраст маток, силу пчелосемьи в улочках, кормообеспеченность, количество засева и расплода, степень пораженности клещами варроа.

После обработки семей пчел испытываемыми препаратами вели наблюдения за общим состоянием семей и их работоспособностью, за репродуктивной способностью пчелиных маток.

Опыты по стимуляции роста и развития семей пчёл проводили с использованием пихтового масла, с добавлением азотнокислого кобальта и чеснока – препарат 1. Первая серия опытов была проведена в ранневесенний период, после выставки пчел, осмотра семей и санитарной очистки ульев. По материалам весенней ревизии 2007 года были подобраны три группы семей по восемь семей в каждой по принципу аналогов, с учетом возраста пчелиной матки, силы семей пчел, количества расплода, корма и соторамок в ульях. Семьям пчел давали по 500 мл рабочего раствора в верхних кормушках, четыре раза с интервалом 6-7 дней. Опытные группы семей получали: опытная группа 1 (контроль) - сахарный сироп (1:1); опытная группа 2 - препарат 2 - настой сосновых иголок; опытная группа 3 получала растительный препарат 1. Для получения рабочего раствора к одному литру сахарного сиропа (1:1) добавляли 50 мл препарата.

Определение каловой нагрузки заднего отдела кишечника за зимний период проводилось по методике Тюнина Ф.А., (1926). Отход пчел на зиму определяли взвешиванием подмора, собранного со дна улья, а ослабление силы семей к весне – по разности количества пчел в семьях осенью и весной (после облета пчел). Опоношенность определяли во время проведения главной весенней ревизии по пятибалльной системе. Яйценоскость пчелиных маток определяли путем учета количества печатного расплода рамкой - сеткой со сторонами 5х5 см., силу пчелиной семьи определяли в улочках и переводили в массу.

Статистическую обработку материалов проводили общепринятыми методами (Плохинский, 1980), а также использованием компьютерных программ, достоверность различий оценивали с помощью критерия Стьюдента.

3. Результаты собственных исследований

3.1 Морфометрический полиморфизм медоносной пчелы Apis mellifera

на территории Благовещенского района Республики Башкортостан.

Интенсивное смешивание пород медоносных пчел, приведшее к высокой степени их гибридизации, существенно затрудняет проведение породной идентификации стандартными биометрическими методами.

Таблица 1 Средние значения морфометрических показателей организма

рабочих пчел Благовещенского района

| Наименование морфометрических признаков | Показатели морфометрическихпризнаков | |

| Lim (Xmin - Xmax) | M m | |

| Длина хоботка, мм. | 6,00 - 7,00 | 6,79 0,37 |

| Длина правого переднего крыла, мм. | 9,00 - 9,60 | 9,30 0,10 |

| Ширина правого переднего крыла, мм. | 3,00 - 3,55 | 3,14 0,11 |

| Условная площадь правого переднего крыла, мм.2 | 25,39 - 34,45 | 28,29 1,62 |

| Длина кубитальной ячейки, мм. | 2,00 - 2,29 | 2,22 0,02 |

| Ширина кубитальной ячейки, мм. | 3,57 - 3,67 | 3,63 0,02 |

| Кубитальный индекс, % | 60,15 - 62,63 | 61,29 0,54 |

| Количество зацепок, шт. | 19,95 - 22,25 | 21,51 0,39 |

| Длина 4-го тергита, мм. | 2,21 - 2,37 | 2,28 0,04 |

| Ширина 4-го тергита, мм. | 4,82 - 4,96 | 4,86 0,04 |

| Условная площадь 4-го тергита, мм.2 | 10,79 - 11,71 | 11,08 0,17 |

| Ширина 4-го стернита, мм. | 3,94 - 4,11 | 3,98 0,03 |

| Длина 4-го стернита, мм. | 3,02 - 3,19 | 3,15 0,06 |

| Условная площадь 4-го стернита, мм.2 | 12,00 - 12,68 | 12,52 0,23 |

| Длина воскового зеркальца, мм. | 2,52 - 2,77 | 2,58 0,08 |

| Ширина воскового зеркальца, мм. | 1,53 - 1,61 | 1,56 0,02 |

| Условная площадь воскового зеркальца, мм.2 | 3,87 - 4,44 | 4,01 0,20 |

| Длина голени, мм. | 4,05 - 4,18 | 4,15 0,04 |

| Ширина голени, мм. | 2,19 - 2,22 | 2,20 0,01 |

| Тарзальный индекс, % | 52,41 - 54,66 | 52,98 0,69 |

В результате наших исследований по 20 признакам, как измеренных, так и подсчитанных, был создан банк морфометрических данных медоносной пчелы в объеме 300 пчелосемей Благовещенского района.

Оценка средних значений полученных морфометрических данных представленных в таблице 1, показывает, что пчелы являются помесными, т.к. по среднему показателю одного из основных породоопределяющих признаков- длины хоботка (6,79 ± 0,37мм) пчелы исследованной пасеки, относятся к стандарту карпатской расы (6,3 - 7,0мм), но необходимо отметить, что минимальный показатель данного признака (6,0мм) относится к стандартам среднерусской породы (5,9 - 6,4мм). Остальные изученные признаки, такие как ширина, длина и площадь правого переднего крыла, кубитального индекса, длины, ширины и площади воскового зеркальца и тарзального индекса соответствуют помесным пчелам. Также необходимо отметить, что такие параметры как количество зацепок на заднем крыле, длина тергита, ширина стернита не соотносятся со стандартными лимитами среднерусской породы. Эти наблюдения позволяют сделать вывод, что пчелы исследуемых пасек являются гибридными.

- 3.2 Изучение влияния срока вывода пчел и времени года на некоторые морфологические показатели.

Изменение морфометрических показателей организма медоносной пчелы в процессе подготовки к зимовке направлено на поддержание гомеостаза пчелиных семей в неблагоприятных условиях среды. Для характеристики морфологических изменений и состояния пчел осеннего поколения нами изучены уровень развития жирового тела по месяцам в период подготовки и во время зимовки пчел.

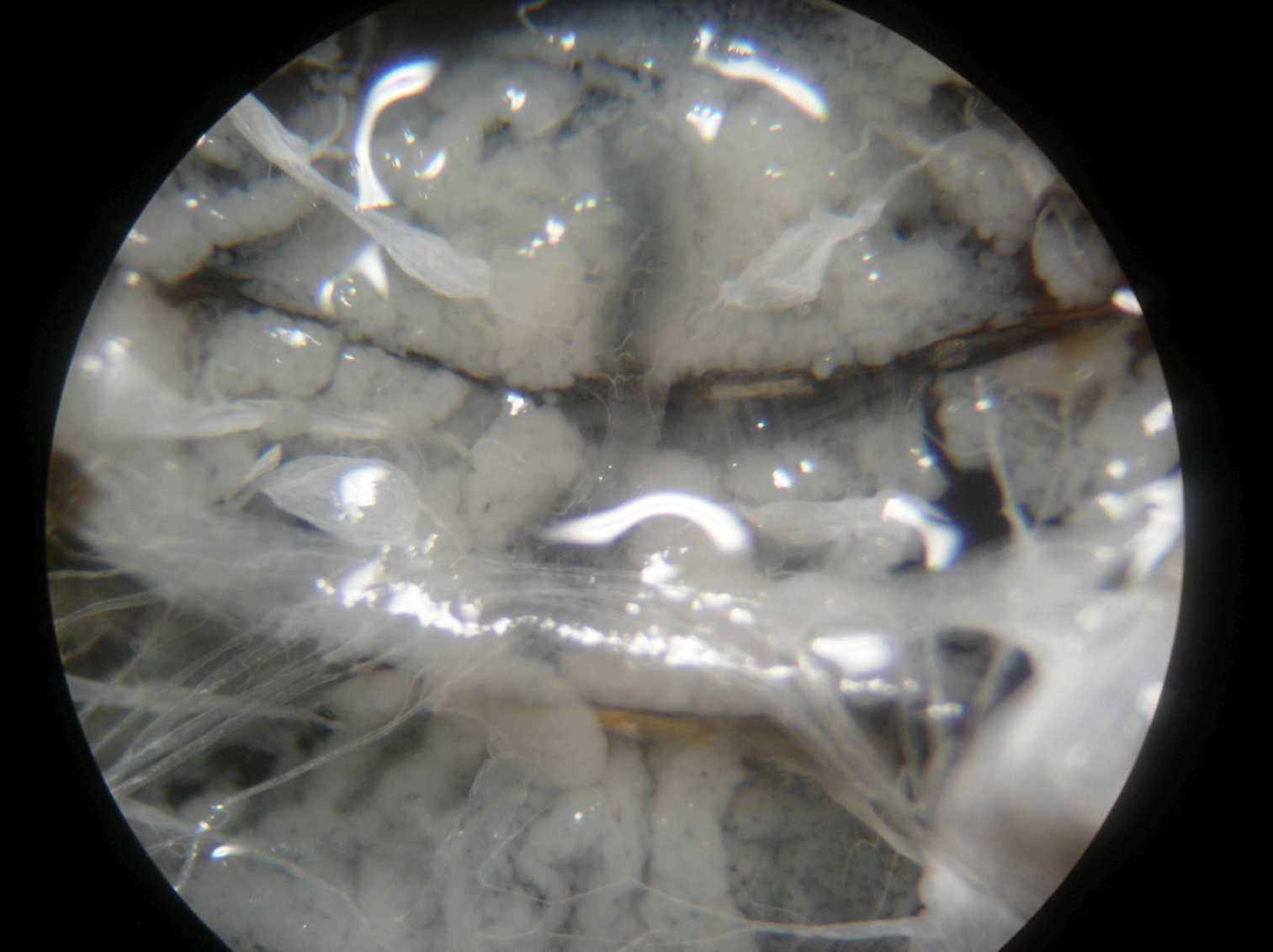

Жировое тело у пчелы представлено многочисленными клетками, которые собраны в мелкие дольки, окруженные соединительной тканью и связанные друг с другом тканевыми тяжами (рис. 3).

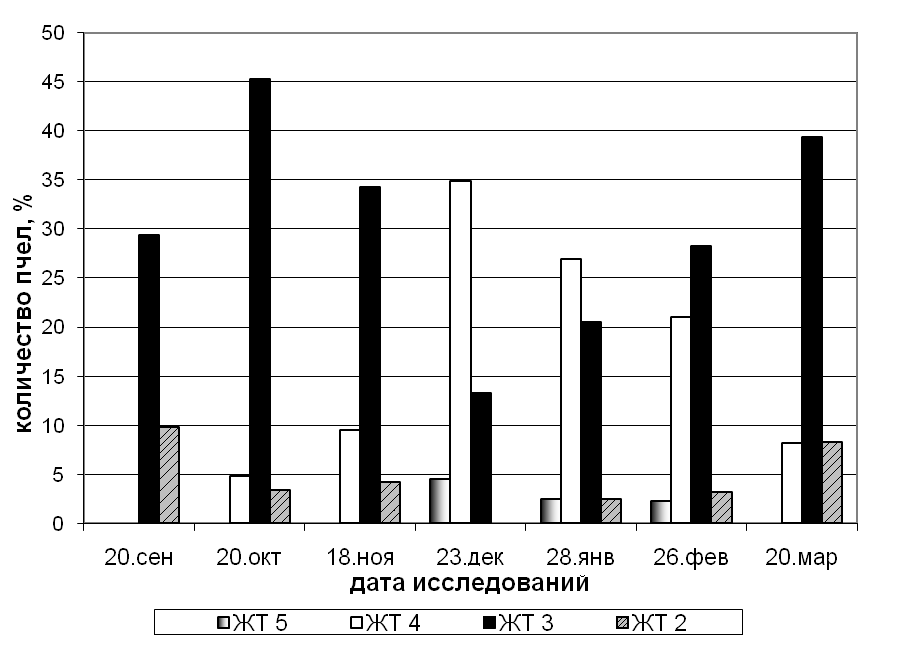

Результаты сравнительной оценки жирового тела у летних и осенних пчел в зависимости от их возраста приводятся на рис. 1.

Рис. 1. Разновозрастное изменение жирового тела рабочих пчел

Изучение возрастной изменчивости жирового тела у летних и осенних пчел показало, что оно различается по своей структуре. Летом оно представлено тонким прозрачным слоем, а у зимних пчел образуются несколько складок многослойных больших желто-белых округлых клеток. Жировое тело у молодых пчел как летом, так и осенью практически не отличается. Однако с возрастом у пчел выявляются существенные различия в степени развития этого органа. У летних пчел в 12-18 – дневном возрасте имеет место атрофия жирового тела до 2,6 - 2,8 балла. В наших опытах такую степень развития наблюдали и у более старых пчел. В отличие от летних пчел, у пчел осеннего поколения нами установлено постепенное увеличение степени развития жирового тела, которое мы наблюдали до 30 - дневного возраста.

С

Рис. 1. Разновозрастное изменение жирового тела рабочих пчел

тепень развития глоточных желез у пчел летней генерации достигает сильного развития в возрасте 6 дней и на 8% выше, чем у пчел осеннего поколения, что по нашему мнению обусловлено выкармливанием расплода. В летний период по мере старения пчел наблюдается постепенное уменьшение глоточных желез. У пчел осеннего вывода и идущих в зиму глоточные железы оценивались в 3,4 - 3,5 баллов и находились в таком состоянии примерно в течение 24 дней. В возрасте старше 30 дней наблюдалось некоторое увеличение развития глоточных желез.

Изучение динамики каталазной активности в организме пчел показало, что максимальная активность каталазы регистрировалась у самых молодых – 1 суточных пчел и составляла 10,7 мл О2. В течение дальнейшего периода развития отмечены резкие спады активности фермента у 7 - суточных и 24 - суточных рабочих пчел.

3.3 Морфометрические показатели жирового тела пчел разного возраста, летней и осенней генерации.

В процессе зимовки в пчелиной семье можно наблюдать последовательное увеличение числа пчел с возрастающими степенями развития их жирового тела. На рисунке 2 представлены данные о состоянии жирового тела у пчел в течение зимовки. В зоне пчеловодства Республики Башкортостан пчелы летней генерации в период август - октябрь физиологически стареют, изнашиваются и отходят, при этом происходит естественное омолаживание пчелиной семьи, за счет особей пчел осенней генерации, которые не участвовали в летне-осенних работах семьи пчел. В третьей декаде февраля семья пчел переходит постепенно в активное состояние. При этом отмечено уменьшение размеров и степени развития жирового тела в целом. Это объясняется выращиванием расплода, который появляется в гнезде пчел уже в феврале. Хотя пчелиная матка откладывает небольшое количество яиц, пчелы в это время еще не могут в полной мере потреблять пергу и вынуждены вырабатывать молочко за счет резервов своего тела.

Таким образом, данные о состоянии жирового тела у исследуемых местных помесных пчел говорят о том, что лучшее состояние клеток жирового тела наблюдается в первой период зимнего покоя. Во второй половине зимовки, когда пчелы приходят в активное состояние и в семье пчел появляется первый расплод, происходит уменьшение клеток жирового тела и в дальнейшем, как показали проведенные нами исследования, их морфометрические показатели синхронно соответствуют трем этапам в жизни пчелиной семьи в активный период: замене перезимовавших пчел, интенсивному росту силы семьи и наращиванию числа зимующих особей.

Нами выявлено, что в период с сентября по октябрь месяц наряду со снижением на 34 % численности пчел со степенями развития жирового тела 2 и 2,5 балла, происходит увеличение на 28% количества пчел со степенями развития жирового тела 3,0 и 3,5 баллов. Наибольшего развития достигает жировое тело в осеннее время, в период формирования зимующих пчел, и в начале зимовки. В ноябре практически не встречаются пчелы со степенями развития жирового тела 2 и 2,5 балла, при этом 3,5 балла достигает до 41 % от количества исследованных пчел. Жировая ткань становится многослойной, а ее клетки приобретают округлое очертание с хорошо выраженными включениями. В декабре развитие жирового тела пчел отмечается в основном 4 и 4,5 баллов (34,5 %) и более. Только в декабре отмечаются пчелы 5 - ю баллами (рис.2).

Процентное соотношение пчел с разными степенями развития жирового тела свидетельствует о том, что отмеченный рост средних значений его состояния до 4-4,5 баллов у 35% исследованных пчел, объясняется уменьшением удельного веса особей, имеющих жировое тело со 2-й, 3-й степенями развития.

Средние значения динамики развития жирового тела пчел в течение года (баллы) приводятся на рис. 6.

Рис. 2. Процентное соотношение пчел с разными степенями развития жирового тела в осеннее - зимний период

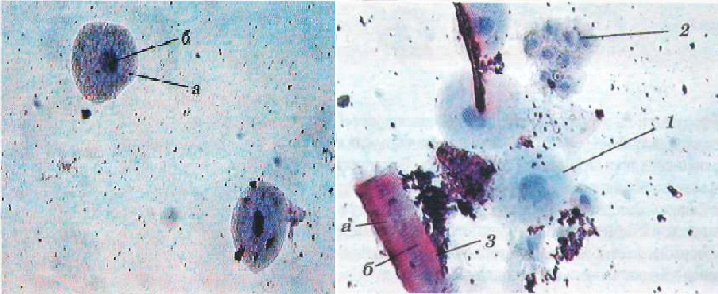

Рис. 3. Общий вид морфологического состояния жирового тела пчелы,

степень развития – три балла.

Рис. 4. Изолированные клетки жирового

тела пчелы

а) - цитоплазма,

б) - ядро (увеличение х 20; окраска:

гематоксилин и эозин)

Рис. 5. Клеточный состав мазка: 1 - клетки жирового тела; 2 - группа эноцитов; 3- изолированное мышечное волокно: а) - поперечная исчерченность, б) - тонкая цепочка мышечных ядер волокна. (увеличение х 20; окраска: гематоксилин и эозин)

Исходя из стоящих перед нами задач, для изучения морфометрических показателей клеточного состава мы рассматривали сезонное развитие жирового тела медоносных пчел и зависимость морфофункциональной характеристики изолированных клеток от степени развития самого жирового тела.

У осенне-зимних пчел предварительно перед фиксацией материала для дальнейших исследований проводили оценку степени развития жирового тела (рис.6).

Рис.6. Динамика развития жирового тела пчел в течение года, баллы

Для изучения морфометрических показателей жирового тела нами унифицирована специальная методика получения изолированных клеток (рис. 4,5) для измерения площади клеток жирового тела и их ядер.

Анализ результатов (рис. 7) позволяет сделать заключение о том, что наименьшие размеры изолированные клетки жирового тела пчел имеют при второй, а наибольшие - при четвертой и пятой степени развития этого органа. С высокой степенью достоверности выявлено, что у зимующих пчел степень развития жирового тела и площадь изолированных клеток увеличивается с сентября месяца, когда матка в семье прекращает яйцекладку и пчелы не участвуют в выкармливании расплода и сохраняют высокий уровень развития. Пчелы осеннего поколения живут 6 - 7 месяцев и доживают до апреля месяца следующего года.

Постепенное увеличение степени развития жирового тела с 2,86 до 3,75 баллов (на 31%) и площади изолированных клеток с 1382,9 до 2343,5 мкм (на 69 %) наблюдается в первой половине зимовки, максимального значения эти показатели достигают в середине декабря .

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что между морфофункциональными показателями изолированных клеток и степенью развития самого жирового тела имеется прямая зависимость (рис. 6, 7, 8).

Рис. 7. Динамика изменения площади Рис.8. Динамика развития площади ядра клеток жировых клеток пчел в течение года, мкм жирового тела пчел в течение года, мкм2

С января до апреля наблюдается атрофия жировых клеток, пока в семье идет смена зимних пчел на весеннее молодое поколение. Пчелы в это время еще не могут в полной мере потреблять пергу и вынуждены вырабатывать молочко для выкармливания личинок за счет резервов своего тела. После смены в апреле ослабевших перезимовавших пчел на весенних особей рабочих пчел, начинается постепенное увеличение степени развития жирового тела и морфометрических показателей изолированных клеток. Максимальное их развитие наблюдается в мае, площадь клеток достигает в среднем 3116,8 9,23 мкм. В этот период начинается бурное цветение весенних медоносов – пыльценосов. Такая же картина определяется и перед главным медосбором. В период подготовки семьи пчел к главному медосбору накапливается большое количество пчел, свободных от внутриульевой работы по выкармливанию расплода, отстройке сотов.

В течение года у благополучных в ветеринарно-санитарном отношении и нормально развивающихся семей пчел нами выявлено два пика максимального развития жирового тела и морфометрических показателей изолированных клеток этого органа:

- в декабре, у зимующих пчел, до появления расплода в семье, (рис. 6, 7);

- в мае, после смены перезимовавших пчел на особей весенней генерации и в период поддерживающего весеннего медосбора и бурного поступления пыльцы в гнездо пчел.

Таким образом, изучением состояния клеток жирового тела у пчел осенней генерации и в течение всего года выявлена общая закономерность увеличения показателей состояния данных органов у осенних пчел. Увеличение клеток жирового тела свидетельствует о том, что в этом органе накапливаются резервные вещества, которые сопровождаются повышением содержания таких важных для жизнедеятельности организма пчел питательных веществ, как жиры и белки.

|  |

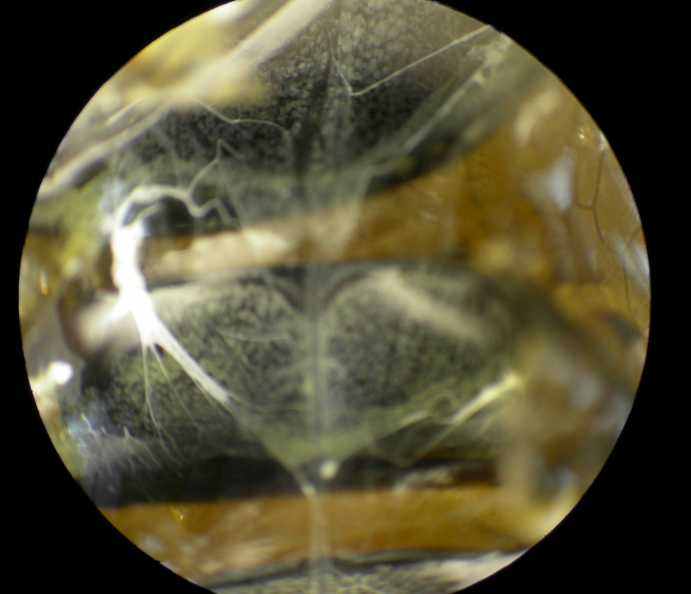

Рис. 9. Морфологическое состояние жирового тела рабочих пчел:

А — максимальное развитие жирового тела у зимующих особей, степень развития 4 - 5;

Б — жировое тело пчелы из слабой семьи в конце зимнего периода, степень развития 0 - 1.

Особенно эта закономерность проявляется в годы с наиболее благоприятными для развития и жизнедеятельности пчелиных семей медосборными условиями.

Наши исследования показывают, что наиболее развитое жировое тело (2,9 – 3,4 балла) имели пчелы, зимовавшие в семьях весом более 1,95 кг. В слабых семьях (до 1,3 кг) этот показатель составил 1,9 - 2,5 балла. Сила семьи, подготовленной к зимовке, должна составлять не менее 2 кг для получения от нее продуктивных показателей в предстоящем летнем сезоне. Анализируя данные можно заключить, что данные изменения состояния жирового тела в зимний период в зависимости от силы семьи - это еще одно свидетельство, подчеркивающее преимущества сильных семей во время зимовки.

Таким образом, в процессе подготовки к зимовке у пчел существенно изменяются морфометрические показатели органов и в целом физиологическое состояние организма. В зиму пчелы осенней генерации идут физиологически молодыми, о чем свидетельствует повышение уровня развития жирового тела, глоточных желез и увеличение в теле запасных резервных веществ. Весной после длительной зимовки они сохраняют все физиологические возможности, присущие молодым пчелам - способность к воспитанию молодых пчел выполнению других работ внутри гнезда. Полученные данные могут быть использованы для характеристики морфофункциональных показателей органов и физиологического состояния организма пчел по периодам жизнедеятельности. По их состоянию можно судить о подготовленности пчел к зимовке и прогнозировать ее ход. Важным показателем состояния организма пчел, в течение длительного периода зимовки не совершающих очистительных облетов, является активность каталазы ректальных желез. Как показали наши исследования, этот показатель имеет отличия у чистопородных и помесных пчел.

Нами выявлено, что при подготовке к зимовке у августовских рабочих пчел среднерусской породы активность каталазы низкая и составляет 11,5 мл О2, и помесных – 10,0 мл О2. К 20 сентября активность каталазы повышается и составляет соответственно среднерусских пчел 17,7, и помесей 15,7 мл О2.

Активность фермента каталазы перед постановкой пчел в зимовник на 30 октября повышается незначительно. Наиболее существенный подъем уровня активности фермента у пчел среднерусской породы регистрируется к 10 - 20 декабря, и помесей – от 8 - 20 января.

Высокий уровень активности каталазы сохраняется у среднерусских пчел до конца зимовки (20 марта), у помесных она снижается почти на месяц раньше (5 марта).

После выставки пчел на 10 апреля уровень активности фермента снижается у всех исследованных пчел.

3.4 Морфологические показатели пчел и трутней в зависимости от заклещеванности семей пчел

В опыте по изучению экстерьерных показателей пчел при разной степени экстенспораженности клещами варроа использовали пчел пасеки с. Покровка Благовещенского района, отобранных в августе. Помимо экстерьерных признаков изучали поведение на сотах при осмотре, злобливость, печатку меда.

По принципу аналогов по биологическим и зоотехническим требованиям и согласно требованиям исследований по заклещеванности пчел, были подобраны группы семей пчел: 1 опытная, контроль -1 %, 2 опытная - 11 %, 3 опытная - 25 %. На рис. 10 представлены данные наиболее часто используемых экстерьерных признаков, характеризующих размеры некоторых частей тела рабочих пчел, как фактор отрицательного влияния клещей варроа, в зависимости от разной степени экстенспораженности.

Сравнивая полученные средние данные, можно утверждать, что в зависимости от степени экстенспораженности семей пчел морфометрические признаки рабочих пчел изменяются. В наших опытах неблагоприятный фактор инвазии пчелиных семей клещами варроа (при экстенспораженности 25,0 %) приводил к снижению длины хоботка рабочих пчел на 11 %, длины воскового зеркальца на 9 %, ширины воскового зеркальца на 2,8 %, а также достоверно изменялись и другие морфологические показатели некоторых частей тела рабочих пчел.

Изучение состояния жирового тела пчел при высокой численности клещей в семьях пчел в активный период показывает, что жировое тело пчел, инвазированных клещом, имеет вид прозрачной ткани (рис. 9Б), через которую просвечивал хитиновый покров (интенсивность инвазии — 3 - 4 клеща на зараженную особь), что соответствует 1 - 2 баллам. Жировое тело пчел, свободных от клеща, было молочного цвета, имело плотную структуру с отдельными складками и оценивалось в 2,5 - 4,0 балла (рис. 9А).

Рис. 10. Изучение морфологических показателей пчел

при разной степени заклещеванности

Размеры жировых клеток инвазированных пчел были достоверно меньше (Р < 0,005) по сравнению с незараженными особями. При отсутствии клещей варроа в семьях пчел площадь клеток жирового тела пчел составляет 2691 ± 5,4 мкм2, эноцитов 511 ± 0,7 мкм2, при развитии жирового тела пчел 2,93 балла. При заклещеванности семей пчел 3 ± 0,2 % степень развития жирового тела в пределах 2,32 ± 0,6 балла, площадь изолированных клеток жирового тела -2386 ± 6,7 мкм2, эноцитов - 460 ± 0,5 мкм2, при заклещеванности семей 11 ± 0,4 % степень развития жирового тела в пределах 1,97 ± 0,65 балла, площадь жировык клеток составляет 2117 ± 7,1 мкм2, эноцитов 386 ± 0,9 мкм2.

У инвазированных пчел округлые жировые клетки располагались монослоем; в цитоплазме можно было наблюдать мелкие вакуоли и незначительную зернистость. У особей, не зараженных клещом, жировые клетки имели эллипсоидную форму, соприкасались друг с другом; в их цитоплазме отмечали зернистость и различного рода включения.

Анализируя данные исследований по изучению влияния клеща варроа на жизнедеятельность пчел, можно заключить, что увеличение степени заклещеванности семей пчел приводит к слабому развитию жирового тела пчел и, как следствие, сокращению продолжительности жизни особей в активный период, степень корреляции (г =+0,69). У трутней из больных семей пчел живая масса меньше на 12,7%, длина хоботка на 3,7%, нижние брюшные полукольца на 6% по длине и на 4% по ширине. Промеры тергитов и крыльев не отличаются. Кубитальный индекс и дискоидальное смещение крыльев трутней оставались постоянными, что указывает на надежность этих признаков, как породоопределяющих.

Таким образом, резкое повышение зараженности пчел клещами в осенний период приводит к снижению развития жирового тела, сокращению продолжительности жизни взрослых особей.

Для борьбы с варроатозом пчел и снижения влияния инвазионных агентов на семей пчел нами разработан препарат, содержащий флувалинат и амитраз,

- Изыскание средства для лечения варроатоза пчел.

Опыты по определению острой токсичности комбинированного препарата для пчел и клещей варроа по общепринятым критериям и изучение продолжительности жизни пчел по методике Смирнова А.М. и Стройкова С.А. (1977) показали, что исследуемое вещество можно отнести к слаботоксичным, или нетоксичным для пчел инсектицидам (ЛД50 выше 11,0 мкг/пчелу), не оказывает отрицательного влияния на продолжительность жизни пчел, которая у опытных групп составляла 17,5 2,3 сут., у пчел контрольной группы -18,3 3,1сут.

Исследования по изучению специфической активности и терапевтической эффективности препарата ФА 1 (опыт 1), содержащего флувалинат и амитраз, проводили на восьми семьях пчел разной степени экстенсивности поражения клещами варроа, во второй серии опытов, также в сравнении с препаратами ветфор (опыт 2) и апифит (контроль) на пасеке Благовещенского района, неблагополучной по варроатозу. Результаты подсчета клещей варроа, осыпавшихся на дно улья, свидетельствуют о том, что акарицидное действие ФА 1 проявляется на вторые сутки, после установления полосок и продолжается в течение всего периода нахождения препарата в гнезде. Наблюдается относительно равномерное распределение клещей на дне улья, в тоже время наибольшее осыпание клещей соответствовало местам расположения полосок. Лечебная эффективность комплексного применения флувалината и амитраза составляет 98,0 – 100 %.

Для сравнительной оценки препаратов учитывались в опытных и контрольных семьях пчел эффективность обработок, изменения экстенсивности инвазирования пчел, количество осыпавшихся клещей.

Проведенные сравнительные пасечные испытания, в среднем по группам, показали высокую эффективность препарата ФА 1, что составившую 99,5 %, которая практически не отличалась от лечебной эффективности препарата ветфор (99,9 %). По терапевтической эффективности она превышает отечественный препарат апифит (96,4 %).

Таблица 2 Состояние семей пчел до и после проведения пасечных испытаний

| Группы п/с | До опытов | После опытов | ||||

| Сила п/c, ул. | К-во расплода, т. яч. | К-во меда, кг | Сила п/c, ул. | К-во расплода, т. яч. | К-во меда, кг | |

| Опыт 1 | 7,5 0,6 | 25,0 0,6 | 6,5 0,8 | 10,1 0,3 | 43,0 0,7 | 12,3 0,5 |

| Опыт 2 | 7,4 0,5 | 25,6 0,3 | 6,9 0,5 | 10,9 0,7 | 46,2 0,2 | 11,9 0,6 |

| Контр. | 7,6 0,2 | 26,0 0,5 | 7,0 0,3 | 8,9 0,1 | 31,1 0,6 | 9,0 0,1 |

В обработанных семьях, вели наблюдение за репродуктивной способностью пчелиной матки, состоянием открытого и печатного расплода, за рабочими пчелами, развитием пчелиных семей.

Полученные в ходе испытаний данные показывают, препарат ФА 1 не оказывает отрицательного воздействия на семей пчел, ни в одной семье, в ходе обработок препаратами, не погибли пчелиные матки. Состояние больных пчелиных семей улучшилось после применения лечебных препаратов по сравнению с контрольной группой. Сила семей пчел в первой опытной группе увеличилась на две улочки по сравнению с контролем, также возросло почти два раза количество печатного расплода (табл.2).

3.6 Изыскание нового биологически активного препарата на основе средств растительного происхождения для стимуляции развития пчелиных семей.

Для установления влияния подкормок на состояние и развитие семей пчел, с целью изучения биологически активных свойств растительного препарата 1 были проведены две серии пасечных испытаний.

Нами выявлено за первый учет в начале мая семьи пчел не отличаются в развитии, по сравнению с показателями к началу опыта. Это связано с тем, что в семьях после выставки идет смена перезимовавших пчел, на молодых пчел весенней генерации. В этот период пчелы в семьях наибольшей степени изношены. Нами ранее установлено, что максимальное развитие жирового тела у пчел наблюдается в мае, когда начинается бурное цветение весенних медоносов - пыльценосов, в период подготовки семей пчел к главному медосбору. В это время в семьях накапливается большое количество пчел, свободных от внутриульевой работы по выкармливанию расплода, чистке ячеек, отстройке сотов, переработки нектара и др.

Изучение степени развития жирового тела у пчел опытной и контрольной групп показало, что площадь изолированных жировых клеток у пчел первой опытной группы на 15,9% больше, чем в контрольной группе (табл.3).

В исследуемых семьях пчел наблюдается большое количество особей (более 40 %) с максимальным развитием жирового тела - 3 балла и выше.

При изучении влияния препарата 1 на репродуктивные показатели семей пчёл, нами выявлены различия по среднесуточной яйценоскости маток в опытных и контрольной группах. Перед главным медосбором, в период максимальной яйценоскости маток – этот показатель в 3 - й группе достигает 1739 шт., что больше контрольной группы на 121 шт. Отсюда следует, что исследуемый препарат, применяемый с сахарным сиропом для подкормки пчёл, стимулирует воспроизводительную способность пчелиных маток.

В ходе дальнейших исследований по влиянию препарата на массу однодневных пчёл, нами было замечено, что в 1 - ой и 2 - ой опытных группах масса оставалась постоянной, а в 3 - й группе этот показатель несколько возрос, и был выше, чем во 2 - й группе на 4 мг. В июле он составил в 1 - ой контрольной группе - 96,8 мг, 2 - ой - 97,6 мг и 3 - й группе- 100,5 мг.

Таблица 3 Морфометрическая характеристика жирового тела

весенних пчел в зависимости от кормления (n = 86 - 100)

| Группы семей пчел | П о к а з а т е л и | |||

| Жировое тело, баллы | Площадь жировых клеток, мкм | Площадь ядра, мкм | Цитолазматическо-ядерное отношение | |

| 1 опытная (контроль) | 3,33 0,25 | 3028,5 5,40 | 161,4 0,06 | 18,8 2,10 |

| 2,82 2,15 | 2296,4 8,93 | 131,1 0,86 | 17,5 5,81 | |

| 2,96 0,05 | 2382,9 0,05 | 140,8 9,23 | 16,9 8,33 | |

| | 3,49 0,25 | 2921,5 5,40 | 158,4 0,06 | 18,4 2,10 |

| 2 опытная | 3,50 0,25 | 3021,5 5,40 | 165,4 0,06 | 18,2 2,10 |

| | 3,43 0,25 | 2821,5 5,40 | 149,4 0,06 | 18,8 2,10 |

| 3 опытная | 3,51 0,05 | 3121,5 0,13 | 168,7 4.83 | 17,9 2,41 |

| 3,65 5,14 | 3142,8 0,23 | 161,2 3,24 | 19,4 2,85 | |

| 3,14 4,11 | 3076,8 0,29 | 154,6 12,5 | 19,9 0,41 | |