Районная учительская конференция

| Вид материала | Доклад |

- V-ая районная научно-практическая конференция «Будущие лидеры Отечества», 186.21kb.

- Районная научно практическая конференция школьников «первый шаг в науку 2011», 141.76kb.

- Секция: филология, 270.05kb.

- Районная научно практическая конференция по математике «Шаг в науку», 226.7kb.

- Vi районная научно-практическая конференция школьников Секция:: Русская филология, 411.98kb.

- Районная историко краеведческая конференция, 106.6kb.

- Районная научно-практическая конференция школьников, 157.52kb.

- «Стилистические особенности эпистолярного жанра Internet (на материале английского, 202.91kb.

- Районная конференция-фестиваль творчества обучающихся "excelsior 2010", 227.56kb.

- Районная научно-практическая конференция учителей естественно-научного цикла, 46.23kb.

Районная учительская конференция

(март 2009)

Доклад: «Компьютерные модели в школьном курсе физики»

Автор: учитель физики Ельниковского лицея Сальников С. С.

Компьютерное моделирование на уроках физики

В последнее время можно часто слышать вопросы: «А нужен ли вообще компьютер на уроках физики? Не вытеснят ли компьютерные имитации реальный эксперимент из учебного процесса? В каких случаях оправдано использование компьютерных программ на уроках физики?». Попробуем ответить на эти и другие вопросы.

Использование компьютера на уроках оправдано, прежде всего, в тех случаях, в которых он обеспечивает существенное преимущество по сравнению с традиционными формами обучения. Одним из таких случаев является использование компьютерных моделей и виртуальных лабораторий. Следует отметить, что под компьютерными моделями мы понимаем компьютерные программы, которые позволяют имитировать физические явления, или ситуации, встречающиеся в задачах.

Прежде всего, рассмотрим вопрос: «В чем заключается преимущество компьютерного моделирования по сравнению с натурным экспериментом?». Компьютерное моделирование позволяет наглядно иллюстрировать физические эксперименты и явления, воспроизводить их тонкие детали, которые могут быть незамечены наблюдателем при реальных экспериментах. Кроме того, компьютер позволяет моделировать ситуации, нереализуемые экспериментально в школьном кабинете физики, например, работу ядерной установки.

Работа учащихся с компьютерными моделями и виртуальными лабораториями чрезвычайно полезна, так как они могут ставить многочисленные эксперименты и даже проводить небольшие исследования. Интерактивность открывает перед учащимися огромные познавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными участниками проводимых экспериментов.

Р

азумеется, компьютерная лаборатория не может заменить настоящую физическую лабораторию. Тем не менее, при выполнении компьютерных лабораторных работ у школьников формируются навыки, которые пригодятся им и для реальных экспериментов – выбор условий экспериментов, установка параметров опытов и т.д. Все это превращает выполнение многих заданий в микроисследования, стимулирует развитие творческого мышления учащихся.

азумеется, компьютерная лаборатория не может заменить настоящую физическую лабораторию. Тем не менее, при выполнении компьютерных лабораторных работ у школьников формируются навыки, которые пригодятся им и для реальных экспериментов – выбор условий экспериментов, установка параметров опытов и т.д. Все это превращает выполнение многих заданий в микроисследования, стимулирует развитие творческого мышления учащихся. Некоторые модели позволяют одновременно с ходом экспериментов наблюдать построение соответствующих графических зависимостей, что повышает их наглядность. Подобные модели представляют особую ценность, так как учащиеся обычно испытывают значительные трудности при построении и чтении графиков.

К

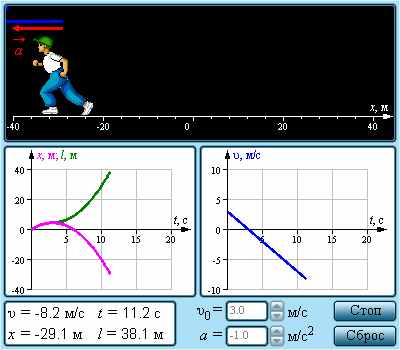

Модель «Равноускоренное движение»

омпьютерные модели также удобно использовать в демонстрационном варианте при объяснении нового материала или при решении задач. Согласитесь, что гораздо проще и нагляднее показать, как тело движется при наличии положительной начальной скорости и отрицательного ускорения, используя модель «Равноускоренное движение тела», чем объяснять это при помощи доски и мела. При указанной демонстрации на экране компьютера, кроме движущегося спортсмена, в динамическом режиме строятся графики координаты, модуля перемещения и проекции скорости. Рассмотрим теперь другой пример – фотоэффект. Учебной программой предусмотрены следующие демонстрации:

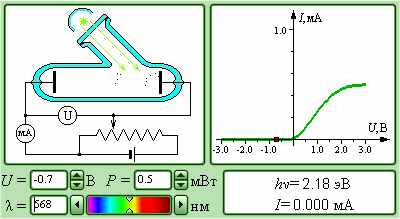

1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной.

2. Законы внешнего фотоэффекта.

П

редположим, что у Вас есть необходимое оборудование и каждый раз, при изучении фотоэффекта Вы показываете соответствующие эксперименты. Давайте попробуем ответить на следующие вопросы: «А так ли уж наглядны эти эксперименты?

редположим, что у Вас есть необходимое оборудование и каждый раз, при изучении фотоэффекта Вы показываете соответствующие эксперименты. Давайте попробуем ответить на следующие вопросы: «А так ли уж наглядны эти эксперименты? Всем ли ясен физический смысл потенциала запирания?».

Т

модель «Фотоэффект»

ак что же делать? А не лучше ли предоставить школьникам возможность самостоятельно исследовать фотоэффект и сформулировать его закономерности? Конечно, экспериментальных установок на всех не напасешься. Да и как быть с техникой безопасности? Вот здесь и будет полезен компьютерный эксперимент.

Конечно, компьютерные демонстрации будут иметь успех, если учитель работает с небольшой группой учащихся, которых можно рассадить вблизи монитора, или, если в кабинете имеется соответствующая проекционная техника.

Учителю необходимо заранее подготовить план работы с выбранной для изучения компьютерной моделью, сформулировать вопросы и задачи, согласованные с возможностями модели. Кроме того, желательно предупредить учащихся о том, что им в конце урока будет необходимо ответить письменно на вопросы или написать небольшой отчёт о проделанной работе. Идеальным является вариант, при котором учитель, перед уроком в компьютерном классе, раздаёт учащимся индивидуальные задания в распечатанном виде.

Какие же виды заданий и учебной деятельности можно предложить учащимся при работе с компьютерными моделями и как организовать эту деятельность?

Виды уроков с использованием компьютерных моделей

В качестве примеров приведём три вида уроков с использованием моделей, опробованных нами на практике:

1. Урок закрепления знаний — решение задач с последующей компьютерной проверкой полученных ответов

Учитель может предложить учащимся для самостоятельного решения в классе задачи, правильность решения которых они смогут проверить, поставив компьютерные эксперименты. Самостоятельная проверка полученных результатов при помощи компьютерного эксперимента усиливает познавательный интерес учащихся, делает их работу творческой, а в ряде случаев приближает её по характеру к научному исследованию.

2. Урок комплексного применения ЗУН — компьютерная лабораторная работа

Для проведения такого урока необходимо, прежде всего, разработать соответствующие раздаточные материалы, то есть бланки лабораторных работ двух видов:

1) бланки для учащихся, предполагается, что учащиеся должны вписать ответы в специально предназначенные для этой цели места;

2) материал для учителя, в котором, для удобства последующей проверки, в основном тексте бланков работ приведены ответы ко всем вопросам и заданиям.

Задания в бланках работ следует расположить по мере возрастания их сложности. Вначале имеет смысл предложить простые задания ознакомительного характера и экспериментальные задачи, затем расчетные задачи и, наконец, задания творческого и исследовательского характера.

В качестве примера приведем бланк лабораторной работы к компьютерной модели «Последовательное соединение проводников».

Материал для учащегося

Класс…………… Фамилия...................................…... Имя............................

Практические задания и вопросы

- Откройте компьютерную модель «Цепи постоянного тока»

- Соберите на экране компьютера электрическую цепь, состоящую из двух последовательно соединённых резисторов R1 = 8 Ом и R2 = 2 Ом, батарейки U = 8 В и амперметра.

- Измерьте общий ток в цепи, результат запишите:

Iобщ = ...........................

Как Вы думаете, какая связь между током Iобщ и токами I1 (через R1) и I2 (через R2)?

Iобщ = ................................………..

Проведите компьютерный эксперимент и проверьте Ваш ответ.

- Подключите три вольтметра (амперметр не отключать) таким образом, чтобы Вы могли измерить U1 (напряжение на R1), U2 (напряжение на R2), а также Uобщ (общее напряжение на резисторах).

- Измерьте напряжения, результаты запишите:

U1 = .............., U2 =..............., Uобщ = ...............

Подумайте, как связаны эти три напряжения?

Uобщ = ....................................

- Нарисуйте схему электрической цепи , которая получилась у Вас на экране компьютера:

- Определите, используя закон Ома, общее сопротивление цепи:

Rобщ =………………..

Напишите формулу, по которой можно рассчитать общее сопротивление двух последовательно соединенных резисторов:

Rобщ = ……………………………….

Сравните Rобщ с величинами R1 и R2:

Rобщ …. R1 и Rобщ …. R2 (вставьте знаки сравнения)

- Ответьте на вопросы.

На каком резисторе наименьшее падение напряжения? На резисторе ……. На каком резисторе наибольшее падение напряжения? На резисторе ……….

Объясните почему ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

- Экспериментальное задание.

Изменится ли общее сопротивление цепи, общий ток и напряжение на резисторах R1 и R2 (если изменится то как), если к ним подключить последовательно резистор R3 = 5 Ом?

Подумайте над вопросом и вставьте пропущенные слова.

Общее сопротивление цепи ……………………………, общий ток в цепи ………………………….., напряжение на R1 ……………………………., напряжение на R2 ………………………………….. .

Теперь проведите компьютерный эксперимент и проверьте ваш ответ.

- Экспериментальное задание.

Изменится ли общее сопротивление цепи и общий ток (если изменится то как), если к резисторам R1 и R2 параллельно подключить резистор R3 = 5 Ом?

Подумайте над вопросом и вставьте пропущенные слова.

Общее сопротивление цепи ……………………………, общий ток в цепи ………………………….. .

Теперь проведите компьютерный эксперимент и проверьте ваш ответ.

- Вставьте пропущенные слова.

При последовательном соединении резисторов ток через них …...……………, наименьшее падение напряжения на резисторе с …………………………….. сопротивлением, а наибольшее падение напряжения на резисторе с ………… сопротивлением. Общее сопротивление последовательно включённых резисторов равно ………………………………. сопротивлений этих резисторов.

Количество выполненных заданий:____ Количество ошибок:____ Ваша оценка:____

Основные трудности при работе с компьютерными моделями

Справедливости ради, необходимо отметить, что работать с компьютерными моделями интересно, но достаточно сложно, так как их авторы, как правило, не сопровождают компьютерные модели заданиями для учащихся или планом демонстраций для учителя. По всей видимости, они предполагают, что учитель должен сам разработать свои демонстрации, придумать и предложить учащимся соответствующие задания.

Разработка этих материалов отнимает у учителя много времени и сил.

Давайте рассмотрим, какие это могут быть задания.

Виды заданий к компьютерным моделям

1. Ознакомительное заданиеЭто задание предназначено для того, чтобы помочь учащемуся понять назначение модели и освоить её регулировки. Задание содержит инструкции по управлению моделью и контрольные вопросы.

2. Компьютерные эксперименты

После того как компьютерная модель освоена, имеет смысл предложить учащимся 1–2 эксперимента. Такие эксперименты позволяют учащимся глубже вникнуть в смысл происходящего на экране.

3. Экспериментальные задачи

Далее можно предложить учащимся экспериментальные задачи, то есть задачи, для решения которых необходимо продумать и поставить соответствующий компьютерный эксперимент.

4. Расчётные задачи с последующей компьютерной проверкой

На данном этапе учащимся уже можно предложить 2–3 задачи, которые вначале необходимо решить без использования компьютера, а затем проверить полученный ответ, поставив компьютерный эксперимент. При составлении таких задач необходимо учитывать как функциональные возможности модели, так и диапазоны изменения числовых параметров.

5. Качественные задачи

Некоторые модели вполне можно использовать и при решении качественных задач. Такие задачи или вопросы необходимо подобрать из задачников или сформулировать самостоятельно, заранее поработав с моделью.

В качестве примеров приведём несколько заданий для модели «Равноускоренное движение»

Задания к модели «Равноускоренное движение».

Материал для учителя

1. Задания с выбором ответа (правильные ответы выделены жирным шрифтом).

1.Спортсмен начал движение из состояния покоя и двигался равноускоренно. Через 100 с после начала движения его скорость достигла 4 м/с. С каким ускорением двигался спортсмен?

1) 0,01 м/с2. 2) 0,02 м/с2. 3) 0,03 м/с2. 4) 0,04 м/с2. 5) Среди ответов 1–4 нет правильного ответа.

2.Бегун начинает движение со скоростью 0,5 м/с. Модуль ускорения бегуна равен 0,1 м/с2, причём вектор ускорения направлен навстречу координатной оси. Через какое время модуль скорости бегуна удвоится?

1) 5 с. 2) 10 с. 3) 15 с. 4) 20 с. 5) Среди ответов 1 – 4 нет правильного ответа.

3.При равноускоренном движении без начальной скорости спортсмен пробегает 60 м за 30 с. С каким ускорением двигался спортсмен?

1) 0,1 м/с2. 2) 0,05 м/с2. 3) 0,02 м/с2. 4) 0,01 м/с2. 5) Среди ответов 1–4 нет правильного ответа.

2. Расчетные задачи с компьютерной проверкой

Задача 1. Пешеход начал движение из начала координат со скоростью 0,6 м/с. Найдите координату пешехода через одну минуту после начала движения, если он движется равномерно. (36 м)

Задача 2. Пешеход начал движение из начала координат с постоянной скоростью – 0,4 м/с. Найдите координату пешехода через одну минуту после начала движения и пройденный им за это время путь. (–24 м, 24 м)

Задача 3. Бегун начал движение из начала координат без начальной скорости. Ускорение бегуна составляет 0,1 м/с2. Определите скорость бегуна через 30 с и путь, пройденный им за это время. (3 м/с, 45 м)

3. Графические задачи с компьютерной проверкой

Задача 1. Скорость равномерно движущегося тела 0,8 м/с. Постройте графики скорости, координаты и пути, если начальная координата тела x0 = 0.

Проведите компьютерный эксперимент и проверьте ваши графики.

Задача 2. Скорость равномерно движущегося тела – 0,6 м/с. Постройте графики скорости, координаты и пути, если начальная координата тела x0 = 0.

Проведите компьютерный эксперимент и проверьте ваши графики.

Задача 3. Тело начинает движение из начала координат без начальной скорости. Ускорение тела равно 0,1 м/с2. Постройте графики скорости, координаты и пути, этого тела.

Проведите компьютерный эксперимент и проверьте ваши графики.