Петр Золин

| Вид материала | Документы |

| Памятники эпохи неолита и раннего металла (по В.Я. Конецкому и Е.Н.Носову) Беломорские петроглифы Охота на лося |

- Золин Петр Михайлович профессор кафедры национальной и региональной экономики Санкт-Петербург, 427.29kb.

- Программа дисциплины: Экономическая теория: Микроэкономика 2 Специальность, 338.59kb.

- Золин Петр Михайлович профессор кафедры национальной и региональной экономики Санкт-Петербург, 315.6kb.

- Тема: Петр Iцарь и человек, 68.11kb.

- Ревизор н. В. Гоголь, 893.68kb.

- Тест по теме «Петр Великий» Ккакому их указанных событий относится годы 1700, 1709,, 32.55kb.

- Урок истории в 7 классе. Тема: Петр Россия на рубеже веков, 121.4kb.

- Пётр Арка́дьевич Столы́пин, 1640.97kb.

- Петр I. Черты личности. Очерк Н. Н. Фирсова. 1916 Петр I великий, московский царь, 1090.63kb.

- Копьев Петр Сергеевич 14 50 15 10 исследование, 44.71kb.

«И у них (славян) есть обычай строить крепости. Несколько человек объединяются.чтобы строить крепости (укрепления), так как венгры (наши уважаемые финно-угры) на них постоянно совершают нападения и грабят их. Венгры приходят, а славяне запираются в эти укрепления, которые построили. Зимой большей частью они находятся в замках и крепостях, а летом — в лесах.» (Интернет)

Что из себя могли представлять «крепости» («грады ставленые»), построенные несколькими людьми на зимний сезон (явно на кручах, чтобы конные мадьяры скатывались по снегу) ?! Таких «новгородов» за многие века с далеких античных времен в разных местах возникали сотни (на мысовых холмах. всяких кручах, в неудобных для мадьяр и иных «любителей дани» местностях и т.п.). Основная масса угров, вероятно, служивших Хазарии, в 898 г. ушла на покорение земель Византии. Тогда и у народов Великой Скифи (так иногда именовали летописи народы Руси) стали вновь возникать масштабные планы покорения Царьграда. Но это уже зрелая средневековая история, а не древность (античность) отечественного прошлого.

Основные позиции по отношению к 4400-летнему юбилею Словенска Великого (появлению у Ильменя эпических Словена и Руса) так и остаются две. Первая – никакого юбилея нет (и его «очень не надо»; верно, 1150-летие сборов дани с русских много лучше…), так как в позднесредневековой легенде все является абсолютной фантазией. Вторая – юбилей отмечать в любом случае можно (дата продуктивна примерно до 2012 года), ибо легенда – по сути, — является краткой позднесредневековой летописью с датами. И она ничем не хуже в этом плане других летописей (в сохранившихся списках 14 – 16 веков), которым наука «иногда не без корысти» доверяет.

Еще раз отметим — в последние два-три века мир наводнен научной литературой, которая подробнейшим образом рассказывает о миллионах лет истории людей и миллиардах лет развития Земли, солнечной системы, Вселенной. Этой научной картине мы верим, хотя она оформлена последним десятком поколений, имеет огромное разнообразие языков и стилей выражения. Да и со временем неизбежно уточняется и изменяется. Интернет это позволяет проверять очень быстро.

Такие вот начала Холмгарда. Но проблема глубже и сложнее. Своей «древнерусской дубовностью» медиевисты (специалисты по средневековью) обрывают память россиянам на многотысячелетние глубины. Они упорно не знают и не хотя признавать современных достижений исследователей культуры и эпоса со времен палеолита.

Что это за «ученые в законе» в условиях информационного общества ?!

Историологические научные реконструкции все больше помогают выяснять, какие знания людей уже в глубокой древности были близки к реальности, отчасти соответствовали и нашему уровню знаний. «Отец истории» Геродот творил почти 25 веков назад, но многие его исторические данные приняты за истину, подтверждены археологическими и иными источниками (хотя сохранившиеся списки книги Геродота обычно относятся к средневековью, как и русские летописи).

Западные исследователи А.Леруа-Гуран, Э.Картальяк, А.Брейль и другие авторитетные в мире ученые, З.А.Абрамова, А.П.Окладников, Я.Я.Рогинский, А.Д. Столяр и российские не менее авторитетные исследователи доказали, что хотя бы со времен «хомо сапиенс» память у людей достаточно устойчиво. И она уже выражена как в орудиях труда, жилищах, одежде, так и в произведениях палеолитического искусства. Этого не было на землях будущей Руси ?! Кто это отрицает ?! А как еще отрицают !!! С пеной у рта, с невообразимыми ругательствами… Особенно в связи с работами академика Б.А.Рыбакова.

Уже накоплен богатейший опыт исследовательской реконструкции генезиса творческого сознания на базе палеолитического источниковедения. Его идейные установки отчасти определяются современной парадигмой самопознания человечества (В.И.Вернадский — Тейяр де Шарден). Все разнообразнее материальные источники и совершеннее методика анализа. Признается дилемма локальности или всеобщности «малого» и «монументального» искусства ледникового периода. Тезис Э.Картальяка – А.Брейля (1906 г.) как догма палеолитоведения Запада уступил натиску открытий «внепиренейских» монументальных ансамблей, особенно палеолитическим художникам Каповой пещеры на Урале (уже есть и новые интересные открытия). Это для любителей тезиса, что П.М.Золин и подобные ему «фолькисторики» не знают и не уважают реальные памятники-источники. Ох, как знают и уважают ! Но не в пользу гипертрофии средневековья как изначальной «древнерусскости».

Очевидна особая роль фактора реального сознания уже в палеолите. При классификации изобразительных памятников палеолита все очевиднее взаимосвязи сюжетной, знаковой и орнаментальной форм, выводящих к будущим системам письменности. Науке известная сюжетная основа ведущего русла анимализма верхнего палеолита. Это память на глубину 40 – 60 тыс. лет, а русскому эпосу помнить что-то на глубину 4 – 5 тысяч лет (в десять раз меньше) отказывают… В таком отказе и наука ?!

Настоящей наукой определяются разновидности неутилитарной (иначе – элементарно-теоретической или же символической) активности. Поражают богатством знаки европейского палеоантропа (Ла Ферасси, Эрмитаж, Тата и др.). Есть определенная умозрительность их семантического толкования. Но методика дешифровки знаков (принцип генетической цепи) совершенствуется. Реконструирована целостная знаковая система палеоантропа, фиксирующая кульминационные моменты охоты. Выявлено наличие даже в культуре неандертальца основных изобразительных средств, которые развиваются и в последующие эпохи вплоть до наших дней. Хотя генетики в последние годы отрицают возможность трансформации неандертальцев в «хомо сапиенс сапиенс».

Охота неизбежно выступала как решающий вид коллективного труда антропогенеза. Возникновение натуральной охотничьей пантомимы требовало и изобразительных отражений. Во многих регионах планеты отмечено распространение «медвежьих пещер» (у северян – символов бога Велеса, которому в Новгороде посвящено и в средние века немало памятного – Велесы оставлены на новгородских гербах) и их аналогов. Так что новгородским знакам-символам по 40 – 60 тыс. лет, а эпической памяти – жалкие сотни… Мрак.

Важнейшей вехой антропогенеза стало раздвоение человеческой деятельности (на практику и искусство) и зарождение социальной духовной сферы. Этим устойчивым научным знаниям почти столетие, но до не дотягиваются толпы медиевистов. Им и своей клановой «древнерусскости» на всю жизнь хватает.

Археологами и этнографами прослежено продолжение практики «натурального творчества» в верхнем палеолите и последующие эпохи. «Медвежий праздник» осознан как глобальный и самый долговечный культовый феномен в истории мировой культуры. Только не осмыслено, что фактически отчасти отражением этого многотысячелетнего феномена являются и медведи на новгородских гербах.

С палеолита использовались как натуральные атрибуты зверя (голова, конечности; затем и маски, чучела, даже использование живых дрессированных зверей), так рисунки и скульптуры. Выявлены ступени развития «натурального макета» как диалектической системы (сбрасывание старой формы при коренном изменении символического содержания). Это еще раз добротно напоминают фрагменты из трудов Ю.Д.Петухова, размещенные на сайте Академии Тринитаризма.

Изучены основные технические (освоение глиняной лепки, ведущей к трехмерной скульптуре) и, главное, интеллектуальные («производство» обобщенно-условного образа) тенденции этого качественного преобразования. Доказана возможность реконструкции этой ступени по психологическим реликтам в творческом наследии верхнего палеолита (изображение макетов; отделение головы от туловища на фигурах; самостоятельные образы безголового зверя; изображение наброшенной на зверя шкуры и др.). И совершенно очевидна необходимость учета этих глубин при анализе сказок «медвежьей тематики», какие бы поздние записи эти сказки не имели. Слышны голоса наших «родных медиевистов»: Не-е ве-ерим… Скорее бы ответственная и честная историография поняла, как злонамеренно блокирует подобное «не-еканье» полномасштабное осмысление всей многотысячелетней истории Руси, обозначенной хотя бы трудами академика Г.В.Вернадского.

Десятки тысяч лет сохраняется и на просторах палеолитической России господствующее положение женского образа. Западная традиция чаще сводится к эстетико-эротической интерпретации Венер палеолита (ее новая акцентировка была дана А.Леруа-Гураном). Отечественные исследователи (П.П.Ефименко, С.Н.Замятнин, А.П.Окладников и др.) относили задачи исторической дешифровки обобщенного образа женщины чаще к более разнообразной социальной семантике. Ведь множество палеолитических Венер происходит именно с земель России.

С палеолитических времен видна ведущая роль сюжетной скульптуры, аналогичная анимализму последовательность элементарных изобразительных форм. Терракоты Дольних Вестониц, Павлова, Майнинской стоянки и других памятников отражают земную основу глобального мифа о сотворении человека из глины (лепкой людей – кстати — увлекался и Прометей-Проомысел). Ученые видят гносеологические функции образа «женщины вообще» (первая концепция вечного круговорота жизни и смерти, форма идейного утверждения единства и вечности родственного коллектива). «Матриархат» предстает как философия истории верхнего палеолита. Высшее социальное обобщение эпохи – уже представление о «человеке вообще». Общеисторическая гуманизирующая роль образа прародительниц, а затем и Богоматерей. И здесь вновь концентрированную информацию представил Ю.Д.Петухов.

Наряду с изначальностью боготворчества сохраняет научное значение и методологическая установка – в частности, даже по тезису К.Маркса и Ф.Энгельса, — о первичном материальном производстве идей (иначе – современная психологическая теория интерпоризации). Подъем сознания и его логическое содержание все яснее в свете основных ступеней развития изобразительной деятельности (путь от действия к мысли). «Готовое» творчество неоантропа выступает как фундаментальный исторический показатель (реальность второго скачка по Я.Я.Рогинскому и его последователям).

Конкретно-исторической характеристики ступеней древнейшей ментальности совершенствуются. Степень материализованности представлений предстает как стадиальный показатель. Признаются исходный синкретизм и сложное развертывание диалектически целостного ядра сознания, чего не любят современные тотальные монорелигии.

Знаково-языковая палеолитическая «мастерская сознания» — основная магистраль генезиса и обогащения интеллекта Homo sapiensa, великая созидательная миссия всей совокупности творческих форм позднего палеолита. И она является выразителем устойчивости многотысячелетней памяти человечества, включая и пращуров-земляков россиян.

Ныне расшифровке всего разнообразия знаков, которые с палеолита по мере развития привели к античной письменности, посвящено все больше убедительных работ. Интернет ими быстро заполняется.

Противники Повести о Словенске Великом упорно избегают знакомства с ними, как и признания следующих реалий.

Да, к сожалению, самые ранние отечественные тексты известны в древнегреческих и иных передачах, но все же – известны, задолго до нашей эры. Этнегенетическими легендами наполнен эпос разных ранних народов нашей страны. Геродот почти 25 веков назад пересказал легенду о происхождении сколотов (скифов), которые сами вели своих родоначальников от Зевса (быка-тура) и русалки (дочери Борисфена: Днепра). Славяноведение признает линию сколоты – скловены – славяне (этому не противоречит и археология этногенеза славян, хотя бы обозначенная в работах по язычеству Б.А.Рыбакова и в трудах В.В.Седова; они фундаментально обосновали свои позиции, а кучки их противников сильны лишь устным злопыхательством). И относили происхождение этих родоначальников к 16 веку до н.э.. Затем отец истории привел «Слово о войне царей и народа киммерийского», «Слово о войне Скифии с Дарием Великим» и другие произведения северян.

Эти наши тексты как бы существуют в «обратных переводах». Образованные северяне успешно пользовались греческим и латинским языками. Приазовье и Северное Причерноморье подарили археологам тысячи свидетельств античной письменности. Они обобщены «Корпусом боспорских надписей» (1965) и другими подобными публикациями, тысячами античных отечественных монет. Свидетельств античной письменности пращуров-земляков россиян – великое множество.

Диодор Сицилийский почти 21 век назад на основе местных скифских преданий дал новые варианты легенды о происхождении скифов, где фигурируют скифские цари Пал и Нап (их тоже двое братьев, как Словена и Руса). Их потомки «подчинили себе обширную страну» от Дона до Фракии (Болгарии) и от Кавказа «распространили свое владычество до египетской реки Нила» (ВДИ. 1947. № 4. С. 250), как потомки Словена и Руса в летописной легенде. В начале средних веков появились легенды о происхождении гуннов от придонских ведьм и злых духов (16 веков назад), о приазовском царе Кубрате и его сыновьях, включая Бояна. Они известны по византийским и другим источникам с VI—VIII вв. н. э. (Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II. М., 1995. С. 229, 275, 277; примеч.).

Эти отечественные тексты продолжаются летописными традициями описаний «словен» и «русов» (литературно противопоставляемых друг другу). Фрагменты этих традиций видны при упоминании первого послепотопного времени (славяне в Иллирии и у поля Сенаар-Вавилона; русы во главе послеледникового союза «русь, чюдь и вси языци» на землях Иафета), событий 862, 898, 907 и некоторых других годов Традиции отразились в арабских и некоторых других источниках. Вот перевод персидского «Собрания историй» 1126 г. (это противники Повести о Словене и Руси в упор не видят):

«...И Славянин пришел к Русу, чтобы там обосноваться Рус ему ответил, что это место тесное (для нас двоих). Такой же ответ дали Кимари и Хазар. Между ними началась ссора и сражение, и Славянин бежал и достиг того места, где ныне земля славян. Затем он сказал: «Здесь обоснуюсь и им легко отомщу (сюжет схож с сюжетами о сыновьях Кубрата).

(Славяне) делают жилища под землей, так, чтобы холод, который бывает наверху, их не достал. И он (Славянин) приказал, чтобы принесли много дров, камней и угля, и эти камни бросали в огонь и на них лили воду, пока не пошел пар и под землей стало тепло. И сейчас они зимой делают так же. И та земля обильна. И много занимаются они торговлей...».

Подобные мотивы унижения сколотов (скифов) известны в версиях Диодора и Геродота. Ко временам Геродота восходит и описание северных парных бань, что с веками — понятно — менялись. Бани новгородцев хорошо отражены легендой об апостоле Андрее, о банях славян упоминали источники и в начале средневековья, уже во времена Аттилы Приазовского более 15 веков назад.

«Чисто русские тексты» легенды о Словене и Русе (хотя этих текстов и более ста) сохранились в основном от XVII века. Они христианизированы, обычно изображают скифских князей Словена и Руса братьями. Но стоит отметить — старше на век и более, например, записей русских былин.

Все это подробнейшим образом представлено и обосновано обилием реальных научных трудов. Даже автор этих строк посвятил десяткам тысячелетий истории Отечества все выпуски «Ста новгородских сел», «Руси до Руси», десятки пробных выпусков «Энциклопедии Новгородской области». Все это десяток лет назад вышло при поддержке Новгородского областного Совета и Администрации Новгородской области, за что им низкий поклон.

Однако противники неопровержимого в основе огромного массива фактов избрали иную тактику – пока увлеченный ученый тратит долгие годы (десятилетия с каждодневным трудом по десятку часов) на исследования, они активно формируют негативное общественное мнение, особенно у властей, к неугодным их политике исследованиям. В ход идут самые разные приемы дискредитации и провокаций. Выявляя неизбежные частные ошибки (еще более присутствующие в их трудах), они упорно отвлекают от сути и концепций опубликованных работ. И нередко демонстративно искажают эту суть.

Такую позицию медиевизма можно прямо назвать – торжествующее дремучее невежество. Не знаем — и знать не хотим! 859 год – и точка!

Придется вновь дословно повторить запись почти всех почитаемых за истину летописей под этим годом (точнее – под 63+67=130, что важно для неомасонства; 6367 от сотворения мира):

«Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со славян (не сказано новгородских), и с мери, и со всех кривичей (не сказано полоцких, смоленских и т.п.). А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей «по беле и веверицы от дыма»

Давайте 1150-летие этого события -тотального «взимания дани» с Руси – и отмечать.

Но при чем здесь Новгород ?! Он известен задолго до 852 года. Новгородцы и Новгород упоминаются достаточно развитыми и в 862 году, когда после изгнания варягов семьи местной элиты на многих погостах «оборзели» — «начали сами собой владеть, не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица…». Не хотелось бы неправды и усобицы, но отечественная наука и без варягов способна достичь истины.

Реальная история России и Новгородской земли насчитывает многие тысячелетия, последнему из которых и посвящен памятник в Новгороде (даже на сайте Академии Тринитаризма этому посвящены сотни материалов). Но был бы полезен и Памятник именно Тысячелетиям России (как наследнице Великой Скифии), например, в Старой Русе. Там место — Гостомыслу, Бравлину (Буревою), Булану Хазарскому, Кубрату и Гостуну Приазовским, Добренту Придунайскому (слова этого царя 6 века вложены в уста Василия Буслаева, а консультантом фильма выступал В.Л.Янин), Кию с братьями, Аттиле, Ругиле, Баламберу, Алариху, Германариху, Книву (Овиду), царям Приазовья (Боспора, будущей русской Тмутаракани – их лики отражены на золотых монетах с 5 века до н.э.), царям Великой Скифии (на ряде монет их лики тоже есть) и многим другим славным людям античных земель нынешней России. Есть там место Словену и Русу, Асану, Авесхану и Великосану (по повести, последние трое состояли в переписке с Александром Македонским), Владимиру Старшему (он воевал с Аттилой) и другим героям, отчасти и былинным (концентрирующим одним образом память о повторяющихся событиях и героях).

Конечно, принимать решения властям, избранным новгородцами. Но, убежден, что настало время не авторитарных, а очень продуманных по отношению к дате основания города решений. Время на уточнения еще есть. «Ошибка в паспорте» не самим городом, безусловно, допущена.

Реальная летописная дата его основания – до 852 года, не меньше. Но остальные уточнения вплоть хотя бы до начала эры (с учетом Андрея Первозванного) или 2395 года (с учетом Повести о Словенске Великом) – дело специалистов по античной и раннесредневековой истории, но, очень хотелось бы, не склонных подменять средние века некоей изначальной «древнерусскостью» (окончательно истоки «русских», их начальный этногенез реальной науке все еще неизвестен, а людская история на землях России начинается – как и везде на планете – со времен появления здесь первых людей, зачастую еще в палеолите).

Что в итоге ?!

Да-да, у Новгорода нет научных шансов именно в связи с 859 годом – эта дата с учетом летописных контекстов и в целом для России оскорбительна. Только дремучее невежество в реальной истории Отечества может ее упорно пропагандировать.

Надо все данные по реальному возникновению Новгорода (при учете самих средневековых и античных представлений о «городах») тщательнее изучать, а выводы — основательнее аргументировать.

Так что – и другим городам искать свои первые колышки, пересматривать датировки, даже Москве ?! Кстати, Московский Кремль находится прямо на месте крупного дьяковского городища, сложившегося задолго до нашей эры.

Дело – хозяйское. Можно метрики и подложными оставлять. Не в реальных датах рождения – счастье. Но вот реальная наука принять всякие условности и табу – особенно в условиях информационного общества – не может.

Научно в реальной истории — как науке — постоянной проверке и уточнению подлежит все. Понятно, к примеру — нельзя изображать человека только со спины и в ракурсе сравнительно нижней части, но и очень грешно – все в лучезарный (задумчивый и т.п.) анфас или профиль, да и хорошо бы с нимбом.

Вместе с тем очень многие личности в истории оставлены все же изображением со спины. Так якобы лучше (хотя они были нередко хорошими и талантливыми детьми, а провоцировали их на пакости всевозможные закулисные дяди и тети, потомки которых и ныне неплохо чувствуют себя в тени). Очень большое число «останков истории» не имеет нимбов. А имеющие нимбы – при тщательном изучении – явно не могли жить и без привычной спины. Тяготы бренного бытия, понимаете ли. Диалектика опять же житейская, что ныне у официоза не в чести.

Примерно то же и с городами-селениями. Где-то и когда-то общепризнанный «таун» — несколько десятков или сотня-другая жителей (при пивной, гостинице, казино и т.п.). А где-то и с тысячами жителей-трудяг в «городской калашный ряд» не пускают. Город – гражданство (прописка) – льготы… Думайте сами, решайте сами, с какой бы вам даты считать.

Правда, иногда – и это как-то дистанцируется от отраженной выше полемике — средневековеды мимо глубин отечественной истории не проходят (или не проходили ?!).

Добротные археологи В.Я. Конецкий и Е.Н.Носов (ныне член-корр. РАН) в книге «Загадки Новгородской округи» (Л.: Лениздат, 1985. — 120 с., ил.; 25 тыс. экз.) определили Новгород одним из древнейших и красивейших городов нашей страны. Одним, но не первым… И, к сожалению, средневековый Новгород никак в число древнейших городов нашей страны не попадает. Аркаим с округой, Анапа (как Синдская Гавань), античные Баты (Новороссийск), Танаис (недалеко от Ростова на-Дону), Фанагория (будущая Тмутаракань ?) и прочие города задолго до нашей эры явно Новгороду входит в число древнейших мешают. Авторы писали книгу еще при СССР. А тогда в состав «нашей страны» входили и Севастополь (Херсонес), Симферополь (с Неаполем Скифским на окраине), Ольвия, Тирас… Образованным археологам, тем более знающим и античные города советской Средней Азии, эти реальные древнейшие города «нашей страны» игнорировать бы стыдновато.

Вместе с тем даже по их оценкам, Новгород возник и превратился в могучую столицу Северной Руси не на безлюдных пространствах Приильменья, а среди освоенной густонаселенной области. Тысячами живых нитей город был связан с питавшей ого округой. Многочисленные поселения, величественные курганы, языческие святилища и клады, спрятанные в минуту опасности, — немые свидетели этих связей. Приведены и слова известного масона Н. К. Рериха, который любил в Новгородском крае все скрытое:

« Все, что покоится тут же среди нас. Для чего не надо ездить на далекие окраины: не нужно в далеких пустынях искать, когда, бездны еще не открыты в срединной части нашей земли. По новгородскому краю все прошло. Прошло все отважное, прошло все культурное, прошло все верящее себя» Для Рериха по краю «прошло все культурное» (понятно, оставив следы археологических культур разных эпох, начиная с первых поселенцев послеледниковья). А вот для кого-то эпические Словен и Рус в это все не вписываются. Конецкий и Носов историю древнего ландшафта края почему-то начали со второй половины I тысячелетия нашей эры ?! Хотя затем сами себя не раз и поправляли. Ландшафт Поозерья — северо-западного побережья Ильменя и верховьев Волхова, являвшихся исторически сложившимся ядром Новгородской земли, за тысячи лет заметно менялся. Различные половодья, ветра, снега и льды пригладили послеледниковые холмы, снесли в Волхов значительные части обрывистых и вероятно веками заселенных берегов у Коломцов, Юрьева, Городище и т.п.

Авторы справедливо сетовали: «Время безжалостно стерло многие следы жизни наших далеких предков. Под распашкой исчезли остатки поселений и курганов. Забылись дедовские предания о священных урочищах и старых могилах. Немногие сейчас, к примеру, помнят о камне, называемом «Медведица», который лежит у самого шоссе, ведущего из Сергова в Новгород, около деревни Гвоздец. Эта громадная замшелая гранитная глыба, что вообще редкость для этих мест, с выбитыми на ней в языческие времена лунками для каких-то ритуальных целей, еще несколько поколений назад вызывала суеверный страх и почитание».

Камней-следовиков от языческих времен в округе Приильменья – сотни. Но исследования их – по сути – свернуты. А ведь наиболее древние из «следовиков» хранят память о первых поселенцах края, еще до Словена и Руса.

Согласимся с авторами: «Забылось и исчезло многое. Но даже те археологические памятники, что дошли до нас или известны по отрывочным сведениям любителей старины прошлого столетия, дают наглядное представление о заселенности этих мест на заре русской истории».

Правда, не стоит путать зарю русской истории почти с полднем, «средневековьем».

Еще в начале Х1Х века один из первых археологов-славистов 3. Д. Ходаковский, осуществивший поездку по северо-западным областям России, впервые обратил внимание па археологические памятники в районе Новгорода. Он упомянул о Рюриковом городище, Серговском городке на реке Веряже, огромных курганах-сопках у деревень Воцкое на реке Питьбе, Ушерско и Родионово между реками Вишерой и Волховцем и раскопал знаменитую сопку в деревне Волотово, насыпанную благодарными новгородцами, как гласит предание, над могилой легендарного предводителя славян — старейшины Гостомысла. Раскопал, но существенных находок не сделал. А вот образ Гостомысла из новгородской истории стал постепенно выдавливаться.

Авторы частично процитировали фразу из многих ранних летописей: «Словене же седоша около озера Илмера и прозвашася своим именем...» (почему-то без упоминания — и построили город, и назвали его Новгородом). И добавили, что так, всего лишь одной лаконичной фразой, русский летописец XI века поведал современникам о расселении самой северной группы восточных славян. «Большего он не знал. И уже для него эти события терялись в глубине веков и смутно проступали, овеянные легендами и преданиями».

: Авторы обозначили круг интересующих их вопросов. Когда появилось славянское (а почему не индоевропейское или ностратическое ?) население на берегах величавого Волхова? Где были основаны первые поселения (славянские ?!) и насыпаны первые курганы, собирались племенные старейшины и горели огни священных костров? Как складывались отношения славян с находниками варягами и местными финскими племенами (а почему именно они аборигены, автохтоны) ? И, наконец, почему именно в истоке Волхова возникла столица Северной Руси, а сам город получил название «нового»? Письменные источники (а научные работы входят в число таких источников ?!) якобы не могут дать ответа на этот далеко не полный круг вопросов, которые уже не одно столетие волнуют умы ученых. Решающее слово – понятно — здесь принадлежит археологии. Добавим, если археологи дотошно объективны и кристально вне геополитических противоборств.

Кристально не получается… Местными – до славян – упорно считаются финские племена, хотя в таком упорстве – всего лишь одна из научных версий. Когда около 6 тысяч лет назад послеледниковое Приильменье стало пригодным для заселения, сюда с разных мест устремились сравнительно развитые народы (уже с керамикой, луком и стрелами, с разнообразием домостроительства и хозяйственной жизни). Легенда о Словене и Русе подчеркивает, что округа истоков Мутной (затем Волхова) из озера Мойско (позже Ильменя) была свободна для заселения. Да и по летописям славяне, сев у Ильменя, никакие «финские племена» не затронули.

Согласимся, что среди дремучих лесов и непроходимых болот реки в древности были (почти) единственными путями сообщения. Но эти пути использовались со времен мезолита. Именно по рекам, и в первую очередь по Ловати, во второй половине I тысячелетия нашей эры славяне – по В.Я. Конецкому и Е.Н.Носову — вышли на берега бурного Ильменя. Но не они были здесь первыми поселенцами. И эту мысль авторы развивают так«

Древнейшие археологические памятники, открыты вблизи Новгорода, датируются IV—III тысячелетиями до нашей эры и относятся к эпохе нового каменного века — неолита, как называют его археологи (это и есть эпоха Словена и Руса: П.З.). Поселения охотников и рыболовов располагались непосредственно у водоемов, на невысоких всхолмлениях. Материалам для изготовления орудий труда служили камень, кости и дерево. Это были кремневые наконечники стрел и копий, скребки для обработки шкур, костяные проколки и гарпуны. Даже неспециалист легко может опознать керамику неолитического времени среди обломков глиняных сосудов других эпох. Ее поверхность почти сплошь покрыта ямками в сочетании с отпечатками гребенчатых штампов.

Неолитические поселения известны в урочище Коломцы при истоке Волхова, на правом берегу, при впадении в озеро речек Прость и Ракомка, на Рюриковом городище, в Холопьем городке напротив Кречевиц и во многих других местах».

Кто абсолютно доказал финно-угорский или иной этнический характер этих поселенцев ?! Известны следы культуры, близкой к волосовской, но очень спорны любые этнические привязки. А «непосвященным» читателям ранее и до сих пор вдалбливается мысль, что пращуров индоевропейцев (включая и праславян) среди первых послеледниковых жителей Приильменья не было и не могло быть. Аксиома, понимаете ли… В чьих геополитических интересах и на каких научных основаниях ?!

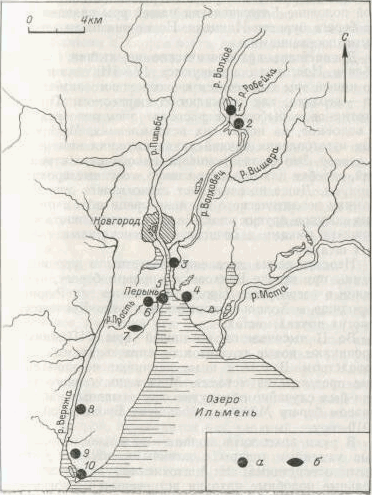

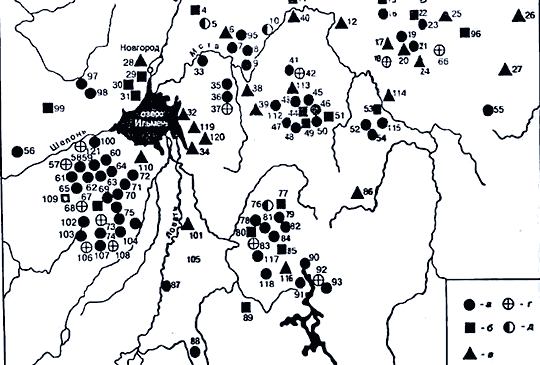

Памятники эпохи неолита и раннего металла (по В.Я. Конецкому и Е.Н.Носову):

1 — Холопий городок; 2 — Робейка; 3 — Городище; 4 — Коломцы; 5 — Стрелка; 6 — Просты 7 — Ракомо; 8 — Васильевское; 9 — Горошково; 10 — Еруново; а — поселения; б—находки каменных боевых топоров (на самом деле, только на территории самого Новгорода с Х1Х века таких неолитических топоров найдено около 20, частью хранятся в новгородском музее).

Затем авторы констатируют: «Во II тысячелетии до нашей эры в Приильменье проникают новые группы населения, знакомые со скотоводством. Вместе с ними начинают появляться первые предметы из металла. Могильник данного населения был случайно обнаружен при земляных работах на правом берегу Меты и у подножия Бронницкой горы в 1910 году.

В руки археологов попали тщательно отполированные каменные топоры с длинными обухами и сверлеными отверстиями для насаживания на рукояти. Отдельные подобные находки встречены во многих пунктах Новгородской области, в том числе у деревни Новая Мельницэ да реке Веряже и в Ракоме, Топоры, как считают ученые, были универсальными орудиями, но в первую очередь служили боевым оружием.

Взаимоотношения пришельцев с местным населением были сложными и, скорее всего, далеко не мирными. Но как бы то ни было, именно с этого времени у населения Приильменья начинают распространяться навыки ведения хозяйства (а до этого хозяйства у них не было ?!), в первую очередь скотоводства и металлургии. Остатки таких поселений открыты по реке Веряже, у деревень Еруново, Горошково, Васильевское, и на реке Прость».

Так этих переселенцев устойчиво относят именно к индоевропейцам, включая и славян (а не только балтов и германцев).

По наблюдениям археологов, постепенно происходят изменения в приемах изготовления лепной керамики. Меняется форма горшков — они становятся более плоскодонными — и характер орнаментации. Поверхность часто украшается отпечатками ткани или их имитацией. Наряду с открытыми поселениями появляются укрепления (городища). Ближайшее к Новгороду такое городище находится на Бронницкой горе.

Правда, когда мне в 2004 г. в ряде публикаций довелось подчеркнуть особое значение Бронниц в истории Приильменья, на лицах некоторых «спецов» появились скептические усмешки. Долг платежом красен. Ухмыльнемся и мы такой фразе археологов:

«Накануне славянского расселения обитатели Приильменья говорили на языках финно-угорской группы (вновь ничем окончательно не доказать). Об этом свидетельствует ряд заимствованных ими, несколько измененных в соответствии со славянским произношением, названий рек и озер. Так, Ильмень (древнерусское— Ильмер) обозначает в финно-угорских языках «озеро, определяющее состояние погоды» (по-фински «илма» — воздух, погода, а «ярв» — озеро). Название Меты происходит от финского «муста», что означает «черная». Вишера, которая, кстати сказать, имеет тезок в Пермской области и Коми АССР, по мнению некоторых авторов, переводится как «водный поток». Но что явление далеко не всеобщее. Названия таких крупных рек, как Ловать, Шелонь, Волхов, по мнению видного советского топонимиста А. И. Попова, имеют славянское происхождение.

Финно-угорское население в Приильменье было малочисленным. Во всяком случае, оно быстро растворилось в массе пришельцев. Это подтверждается тем, что древнерусский летописец в XII веке по существу уже ничего не знал о населении, предшествовавшем здесь славянам. Ведущая роль славянских племен в дальнейшем историческом развитии Приильменья была обусловлена более прогрессивной системой их хозяйства» (с.11 – 12).

Летописец не знал, а вот археологи (при поддержке соответствующих лингвистов) окончательно знают… Беда лишь в том, что топонимы на «Ильм» распространены от Германии (Ильменау) до Аляски (Илиамно). И они – вероятнее всего – отражают следы ностратического и более ранних уровней содружества языков, с почитанием ильма-вяза как символа плодородных почв и богатых угодий для охоты и рыбалки. Тем более Ильмень (слово типа «ставень», «плетень») – это не Ильмо-ярви (как бы финно-угрофилам не хотелось). Вишера у Мсты неизбежно напоминает польскую Виселу (Вислу; античную Вистулу). Мста – это не «муста» (черная), так как в средние века округа называлась Помостьем. На Мсте княгиня Ольга в 947 г. определяла места погостов и сборов даней. Округой зажиточных княжеских «мест» (поселений) берега реки веками и оставались

По данным археологов, славянские племена (вероятно, новая и последняя крупная волна средневековых переселенцев) принесли в лесную зону Восточной Европы (новый) устойчивый тип земледельческого хозяйства, сложившийся в местах их прежнего обитания — более южных и юго-западных районах. Он характеризовался, прежде всего, пашенным земледелием, то есть использованием пахотных орудий с железными наконечниками (рал) и тягловой силы животных

Правда, они же оговариваются — конечно, земледелие было известно коренным обитателям Приильменья еще в I тысячелетии до нашей эры. Это была подсечная система земледелия, основанная на непременном выжигании леса, при которой пахотные орудия не использовались. Весь комплекс работ заключался в бороновании засеянного участка, очищенного предварительно огнем от всякой растительности и удобренного золой. Это производилось при помощи бороны-суковатки, представлявшей часть елового ствола с торчащими сучьями.

Такое поле в течение нескольких лет давало высокие урожаи, после чего забрасывалось и возникала необходимость поиска нового подходящего места. Хозяйство с такой формой земледелия неизбежно включало в себя, как равноправные направления деятельности, лесные промыслы, охоту и рыболовство. То есть у первых поселенцев хозяйство, то нет.

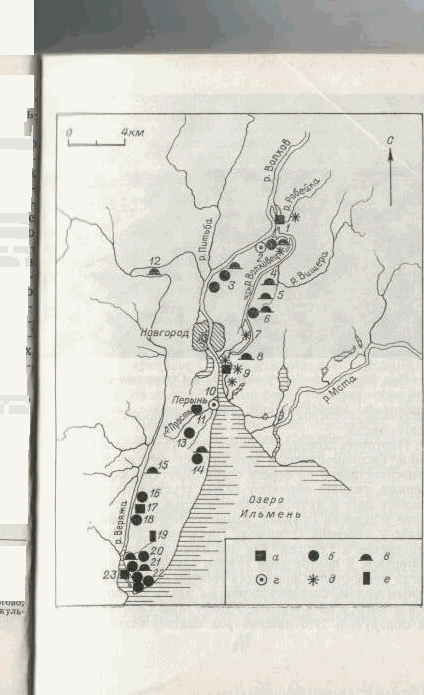

Авторы приводят карту раннеславянских памятников Приильменья, где половина соответствует более ранним поселениям в тех же местах

1 — Холопий городок; 2 — Хутынь; 3 — Деревяницы; 4— Родионово; 5 — Ушерсно; 6—Волотово; 7—Кириллов монастырь; 8—Нередица; 9—Городище; 10 — Перынь; // — Прость; 12 — Воцкое; 13 — Ракомо; 14 — Береговые Морины; 15 — Моисеевичи; 16—17 — Георгий; 18 — Васильевское; 19 — Гвоздец; 20 — Любоежа; 21 — Горошково; 22 —- Заболотье-Еруново; 23 – Сергово; а – городища, б – селища, в – сопки, г – святилища, д – клады, е – культовый камень

И еще признается, что скотоводство, в известной степени, было также необходимо как стабильный источник пищи, но оно не было связано органически с другими занятиями. Подсечное земледелие и охота, с одной стороны, и разведение домашних животных, с другой, были привязаны к различным природным участкам. Если первые тяготели к глухим лесным урочищам и требовали частой перемены мест, то для второго были необходимы широкие травянистые поймы. Совсем по-другому обстояло дело при пашенном земледелии, которое вообще не могло существовать без скотоводства. Последнее давало первоначально земледельцу тягловых животных, а в дальнейшем и удобрении для полей в виде навоза. Не будем повторять дальнейшее содержание этой книги — принципиальной для осмысления начал заселения Приильменья. Но и специалисты указывают, что точкой отсчета объективно являются 4 – 3 тыс. до н.э. Именно 3 тысячелетия и касается Повесть о Словене и Русе. Чем не повод, вспоминая Повесть, отметить 4400 лет хотя бы индоевропейскому заселению края ?!

На нынешних гербах Великого Новгорода и Новгородской области стоят медведи – символы многотысячелетнего бога Велеса. Большая Власьевская (до переименования – Чернышевского, здесь здание Администрации Великого Новгорода и Новгородской Думы, — ранее горкома КПСС) и Малая Власьевская улицы (до переименования — Солецкая), хранят память о церкви Власия, которая встала на месте языческого святилища Волоса-Велеса. Известна новгородцам и Волосова (Мерецкова) улица, в начале средних веков выводившая к святилищу. Медведи возвышаются и на гербе Старой Руссы, на ряде других местных гербов России.

Князь Олег 11 веков назад при договоре с Византией вместе с дружиной «по Русьскому закону и кляшася оружием своимь и Перуньмь, богьмь своимь и Волосьмь скотиемь богьмь и утвердиша мир» (ПВЛ). Клятва предков по Русскому закону во имя мира Волосом (наряду с Перуном) – должна бы и нас должному почтению к этому образу учить.

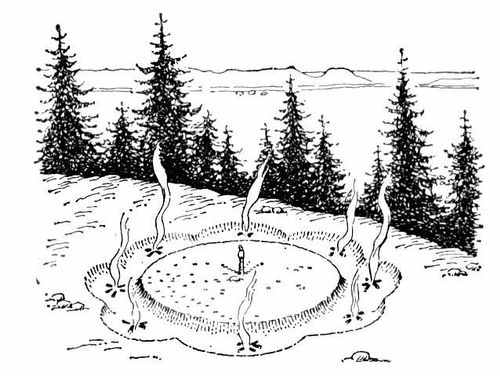

Конечно, культ Власия не полностью преемственен Волосу, но Власий (властный) — тоже покровитель «скота» (паствы). Культ Волоса-Велеса (хозяина дикой природы) уходит в прошлое на десятки тысячелетий. В глубинах каменного века рождался и утверждался он. На схеме талантливого новгородского археолога М.В. Шорина (Вопросы классификации культовых камней / КСИА, 1991. — № 205. — С. 77-82; Культовые камни Приильменья (по материалам Новгородской области). // Археологические вести. Вып. 5, СПб., 1998) отмечены основные места культовых камней Приильменья..

|

Какие-то из этих камней имеют возраст в 4 – 5 тысяч лет. А иным всего несколько веков. Понятно, хватает и камней со следами совсем недавнего времени. Черные кружки – древние камни-следовики. Подобные – как «следы Геракла» — указывал на землях будущей Руси почти 25 веков назад Геродот. Квадратики – камни с выемками. Треугольники – почитаемые естественные камни, без следов обработки. Крестики – камни с крестами.

Остальные – камни со знаками разных типов. Ныне их известно много больше, чем отразила данная карта. И всегда возникает вопрос. А были ли в округе Новгорода петроглифы – сюжетные древние рисунки и надписи, выбитые или вырезанные на камне?! Ведь они могут нести важнейшую информацию о мировоззрении первых обитателей нашего края.

Вероятно, честь открытия реальных петроглифов Приильменья принадлежит – с помощью строителей химкомбината — кандидату исторических наук, доценту НовГУ Борису Донатовичу Ершевскому. Выявленный им в округе «Акрона» памятник ныне находится в первом зале Новгородского музея. Если это «новодел», то давно бы его автор разоблачил себя. Однако технология вырезания-выбивки контуров, хаотичность композиции, типы фигур и ряд других черт – многое говорит в пользу многотысячелетней древности произведения «новгородского художника» неолита.

|

Подлинность петроглифа неолита Приильменья подтвердил доктор исторических наук, всемирно известный археолог Отто Николаевич Бадер. С ним выразили согласие и иные специалисты. Но как-то серьезного внимания находка не вызвала. Хотя «уточки (гуси) неолита» (похожие на петроглиф камня) представлены здесь же в музее на керамическом сосуде из Коломцов (неолитическое селение 3 тыс. до н.э. на правом берегу у истока Волхова, напротив Перынского Скита. .

На территории будущей средневековой Новгородской земли выявлены тысячи петроглифов, особенно на берегах Онежского озера и Белого моря. Они иногда различаются по технике, но чаще изображают эпизоды охот, промысла

|

|

Беломорские петроглифы Охота на лося

Правда, кому-то эти следы искусства реальных древних (не «древнерусских») людей не нравятся. И варвары уничтожают выдающиеся памятники прошлого. Так осенью 2002 г. на полуострове Кочнаволок Онежского озера в Карелии значительная часть петроглифов была повреждена неким острым предметом, а рядом высечены свежие надписи. По оценкам экспертов, большая группа петроглифов утрачена как предмет экскурсионного показа.

В Маловишерском районе Новгородской области у приезжих вызывает удивление огромный гранитный булыжник. В нем, как в глине, выдавлены следы человеческой ладони и стопы ноги небывалых размеров. Если присмотреться, то на следах можно обнаружить и линии, какие свойственны любому человеку. Лежит камень в лесу, километрах в восьми от дальней деревни Сосницы в глухом нехоженом месте. Видимо, поэтому камень вновь стал почитаем сравнительно недавно.

Подобный камень был недалеко от деревни Подгорье. На нем имелись как бы следы всего живого, что есть на земле — даже след слона-мамонта, в котором, как говорят, в любую погоду сохранялась вода. Камень считался чудодейственным, около него всегда встречались паломники. И был взорван в начале 60-х с санкции властей, так как якобы вносил смуту в умы людей. Местные жители пытались отстоять святыню, но путь преградила милиция. А затем люди вывозившие остатки камня вскоре все погибли при странных обстоятельствах.

М.В.Шорин осторожно предположил, что культ камней на территории северо-запада России зародился в начале эпохи раннего металла (это около 4 – 5 тыс. лет назад) и время от времени возрождался вплоть до эпохи позднего средневековья. Но какова роль подобных камней в палеолите ?! А чем могильные камни и иные каменные памятники не продолжают отчасти культ ныне ?! И неправомерно связывать культ камней с какой-либо одной культурой и искать этническую окраску, особенно на поздней стадии. Все эти камни считались либо святыми, либо «нечистыми» (лешими, бесовскими).

Большинство использовались в древности как жертвенники для отправления обычных треб каждой сельской общиной. До недавнего времени сохранялся обычай жертвоприношения камням. Все это очень хорошо согласуется с реконструируемым культом славянского бога Велеса, близкого шумерскому Белу и подобным богам.

Остается продуктивной линия сравнений Борей – Перун – Турунт (античная водная система от Двины через Великую к Нарве и обратно) – Тархунт – Таргитай (сын Зевса, родоначальник основных народов Скифии).