«Санкт-Петербургский государственный университет»

| Вид материала | Диссертация |

- Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет Факультет менеджмента, 124.06kb.

- «Санкт-Петербургский государственный университет», 594.65kb.

- «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 710.94kb.

- «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 705.4kb.

- СПбгэту центр по работе с одаренной молодежью информационное письмо санкт-Петербургский, 63.77kb.

- «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 1117.58kb.

- «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», 414.83kb.

- «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 319.38kb.

- Уста в, 511.48kb.

- Д. O. Отта рамн санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербургский, 284.06kb.

VI. Критерий эволюции форм денег

Сформулирован новый критерий эволюции форм денег, комплексно отражающий социально-экономическую природу денег, - стремление экономической системы к открытости. На его основе выявлены две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, социальная система подвержена постоянному процессу дифференциации, с другой стороны, экономическая система стремится к интеграции. Взаимодействие этих тенденций приводит к формированию пятиуровневого мирового хозяйства, причем для каждого уровня характерна своя доминирующая форма денег.

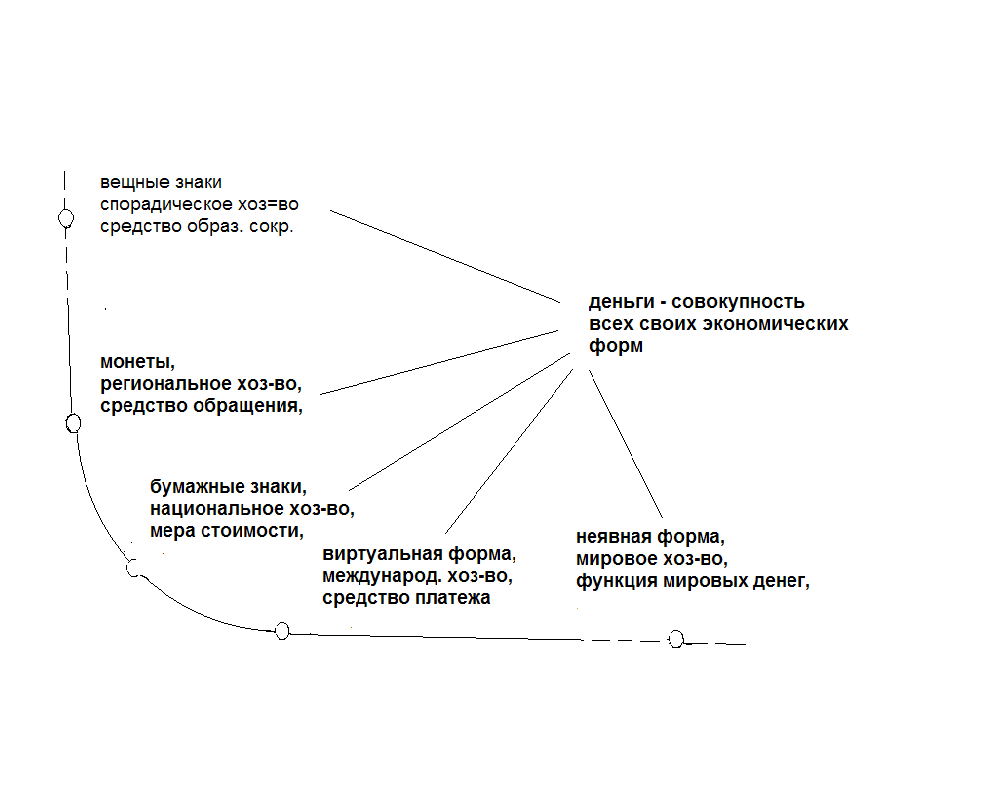

На рис. 1 представлено распределение доминирующих форм денег по пяти этапам развития социально-экономической системы.

Рис.1 Распределение доминирующих форм денег по этапам развития социально-экономической системы

На каждом этапе функционируют все пять форм денег, но на первом этапе ведущей формой являются вещные денежные знаки. На втором этапе доминируют монеты, на третьем – бумажные денежные знаки, на четвертом – виртуальная форма денег, и на пятом – неявная форма. Исходя из данной концепции, представляется возможным определить деньги как совокупность всех своих пяти функциональных форм, а развитие денег – как развертывание этих форм.

Проанализированы взаимосвязи социальных и экономических отношений, на основании чего сделан вывод, что экономический прогресс любой страны определяется ее социальным могуществом, социальным могуществом ее элитной группы. Показано, что чем более агрессивной является элита общества, тем оно социально могущественнее.

Выявлено, что основой экономического разделения труда является социальное разделение труда, причем последнее подразумевает два вида деятельности: производство реальных и создание символических благ. Определены понятия символических благ и их суть. Символические блага – осязаемые результаты религиозной, художественной, информационной, правовой, научной, управленческой и иных видов деятельности. Символические блага обладают социальной ценностью, которая создается с помощью внушения, а ее величина определяется субъективно-психологическими факторами.

В работе делается вывод, что элитная группа, реализуя свое право на власть, специализируется на создании символов - и в первую очередь денег. Деньги-символ являются вторичным символом, возникающим в результате символического производства, в процессе которого создается социальная ценность денег - представление о них как богатстве, силе и независимости.

Опираясь на свойство двойственности, в научный оборот теорий денег введено понятия «первичный» и «вторичный» символы, что дает возможность выявить причины появления и функционирования «частных» денег. Для этого в работе показаны отличия первичных символов от вторичных. Первые есть результат идеализации действительности посредством психической деятельности отдельного индивидуума, а вторые - результат социального действия верхней страты.

В диссертационном исследовании делается вывод, что появление первичных символов есть реакция со стороны верхней группы на возрастание социального напряжения. Такой подход позволяет объяснить причину роста количества денежных суррогатов в периоды социальной нестабильности.

Показана процедура символизации, т. е. трансформации первичных символов во вторичные. Роль и место в этом процессе религиозной деятельности, которая не только сакрализовала первичные символы, превратив их во вторичные, но и трансформировала психические представления в социальные. Она же создала представления у индивидуумов о ценностях символов, и в первую очередь - о социальной ценности денег.

VII. Социальная ценность денег-символа, представительная стоимость денежного знака, покупательная способность денежной единицы

Раскрыт процесс создания социальной ценности денег, который не в последнюю очередь связан с внушением, с внедрением в сознание определенного представления о предмете. Причем общественная сила внушения заключается в том, что оно осуществляется намеренно и незаметно для нижнего ранга, без сопротивления с его стороны.

Социальная ценность денег – это представление о деньгах как о богатстве, власти и независимости, внедренное в сознание индивидуума методом внушения.

Определены основные факторы, определяющие величину социальной ценности денег. К ним относятся:

а) способность элиты создавать, сохранять, накапливать социально-культурные традиции общества, которое она возглавляет, и навязывать их другим сообществам;

б) социальное и политическое могущество элитной группы, которое зависит от степени ее агрессивности;

в) рост количества денег-символа (рост денежной массы);

Выявлена взаимосвязь между символом и знаком, суть которой заключается в том, что символы – это содержание денег, а знак – его (содержания) форма. Отсюда предложено новое определение понятия «денежный знак».

Денежные знаки являются общепризнанной, экономической, рыночной формой проявления сути денег-символа.

Показан процесс появления денежного знака из социального оборота, который организуется элитной группой, является обязательным для всех индивидуумов, и пропорции обмена, которые закрепляются традициями. Выявлены взаимосвязи между социальным и экономическим оборотом, причем первый предваряет возникновение второго. Делается вывод, что денежный знак возникает из социального оборота и одновременно формирует экономический оборот. Такой подход позволяет объяснить особенности национальной экономики в ценообразовании.

Выявлено и обосновано, что социальная ценность денег-символа трансформируется в представительную стоимость денежного знака, основой которой является доверие. Сформулировано определение представительной стоимости, под которой понимается социальная ценность денег, пропущенная через волю субъекта и закрепленная в его сознании в качестве представления о наличии у них стоимости.

В работе выявлены механизмы, определяющие величину представительной стоимости денежного знака, которая зависит от:

а) социальной ценности денег-символов, что не в последнюю очередь определяется социальным статусом эмитента;

б) скорости оборотов денежных знаков;

в) количества индивидов, пользующихся ими;

г) территории их обращения;

д) количества денежных знаков в обращении;

е) размеров выданных займов и предоставленных кредитов;

ж) централизации (замкнутости) денежного обращения.

В диссертационном исследовании рассмотрено основное свойство денежного знака – условность, под которым понимается его способность «отражать» стоимость богатства, но не иметь его реальной стоимости.

Показано, что условность денежного знака достигается изменением его вещественной формы или полным отсутствием таковой. Исходя из свойства двойственности денежного знака, выделяются знаки двух противоположных типов условности: «вещной» (аналоговой) и «вербальной» (цифровой).

Введение в научный оборот двух типов денежного знака позволяет объяснить появление миниатюрных и гигантских вещных денежных знаков, а также существование современной формы денег – виртуальных.

В работе выявлены социально-экономические причины создания денежных единиц. Последние возникают в период перехода от присваивающего типа ведения хозяйства к производящему, в период замены системы непосредственного потребления системой отложенного потребления. Сам же этот переход есть результат разрешения противоречий между социальными и экономическими институтами, т. е. между постоянно растущей социально-психологической потребностью элиты накапливать богатство и возможностью сохранять его ценность.

Вскрыты экономико-правовые причины распространения денежных единиц. Хозяйству с «отложенным» потреблением соответствует производящий воспроизводственный процесс, когда между вложенным трудом и получением результатов для потребления существует временной разрыв. Этот временной разрыв «финансируется» из аккумулированных элитой запасов благ посредством организации ре-дистрибутивного внутреннего социального обмена. Передача реального богатства для финансирования производства привела к необходимости зафиксировать право на них некоторыми знаками богатства, своего рода «жетонами», способными на время «законсервировать» стоимость внутри себя.

Сделан вывод, что переход к оседлому образу жизни и производящему хозяйству является необходимой предпосылкой появления денежных единиц, закрепляющих право на возврат стоимости. Предложено рассматривать денежную единицу как учетно-правовой документ, который одновременно учитывает единицы богатства и дает право требования на эту единицу.

Дается определение денежной единице. Под нею понимается величина, которой условно присваивается значение единицы богатства. Денежная единица – это денежный знак, имеющий номинал. Номинал первой денежной единицы равнялся одному.

Введены в научный оборот понятия «аналоговый и цифровой счет», что дает возможность теоретически обосновать появление и функционирование наличных и безналичных денежных единиц. Приведен исторический обзор развития наличных и безналичных денежных единиц, что позволило по-новому осветить значение многих артефактов, устранить некоторые заблуждения. К таковым, например, относится представление, что предметы украшения выполняли функции денег. В действительности же процесс аналогового счета привел к возникновению ряда предметов, фиксировавших право на единицы богатства, которые затем превратились в украшения.

Показан процесс постепенного перехода наличной денежной единицы в безналичную, под которой понимается действие по учету движения реального богатства. Безналичная денежная единица представляет собой определенные действия, условные обозначения, цифры и т. д., которые описываются словом, числовым знаком или звуком.

VIII. Качественные характеристики покупательной способности денежной единицы

В работе сформулировано понятие «покупательная способность денежной единицы», она предстает качественной мерой социокультурных и психологических характеристик общества; с учетом этого предложено новое видение процедуры формирования устойчивости денежных единиц как взаимодействия психологических и социальных механизмов воздействия на индивидуума.

Покупательная способность денежной единицы - это качественная, трансформировавшаяся в количественную, пропорция обмена символических благ (денег) на реальные блага, легитимированная правовыми институтами.

Рассмотрение покупательной способности денежной единицы как качественной меры дает возможность объяснить, почему не дают результатов традиционные мероприятия кредитно-денежной политики.

Выявлено и обосновано, что представительная стоимость денежного знака является субстанцией для формирования покупательной способности денежной единицы. Выявление такой взаимосвязи дало возможность определить факторы, от которых зависит стабильность покупательной способности денежной единицы. К ним относятся:

- Социальная ценность денег-символа, которая не в последнюю очередь определяется социальным статусом эмитента.

- Представительная стоимость денежных знаков, которая во многом зависит от доверия к эмитенту.

- Способность элиты создавать, сохранять, накапливать социально-культурные традиции общества (в том числе и деньги), которое она возглавляет, и навязывать их другим сообществам.

- Социальное и политическое могущество элитной группы, которое зависит от степени ее агрессивности.

- Скорость оборота денежных единиц.

- Количество индивидов, пользующихся ими.

- Территории их обращения.

- Размеры выданных займов и предоставленных кредитов

- Централизация (замкнутость) денежного обращения.

- Количество символов – денежных единиц, находящихся в обращении.

- Централизация банковской системы.

- Организация международных расчетов в национальной денежной единице.

Обосновано, что в условиях глобализации мировой экономики устойчивость национальной денежной единицы определяется в первую очередь социальным статусом элитной группы.

Основные ТРУДЫ ПО ТЕМЕ диссертации

Основные положения диссертации нашли отражения в следующих публикациях автора.

Монографии, учебники, научно-практические издания:

- Происхождение и природа денег: Научное издание / Ю. В. Базулин. – СПб.: СПбГУ, 2008. – 246 с. - 14,4 п. л.

- Платежный баланс Российской Федерации: Учеб пособ. / Ю. В. Базулин. – СПб.: ИНТАН, 2006. – 50 с. - 2,8 п. л.

- Деньги. Кредит. Банки: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. / Ю. В. Базулин, С. А. Белозеров и др. Под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. – М.: Проспект, 2006. – 848 с. - 58,0 (3,0) п. л.

- Двойственная природа денег: Русская экономическая мысль на рубеже XIX–XX веков: Монография / Ю. В. Базулин. – СПб.: Русская симфония, 2005. – 327 с. - 20,5 п. л.

- Финансы, деньги, кредит: Учеб. пособие. – 2-е изд. / Е. Г. Чернова, В. В. Иванов, Ю. В. Базулин и др., под ред. Е. Г. Черновой. – М.: ТК Велби, 2004. – 267 с. - 19,0 (2,5) п. л.

- Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Г. Е. Алпатов, Ю. В. Базулин и др. под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. – М.: Проспект, 2003. – 624 с. - 48,0 (1,0) п. л.

- Финансы. Деньги. Кредит: Учеб. пособ. / Е. Г. Чернова, В. В. Иванов, Ю. В. Базулин и др., Под ред. Е. Г. Черновой. – СПб.: СПбГУ, 1999. – 185 с. - 19,0 (1,4) п. л.

Статьи в журналах, входящих в перечень ВАК:

- Происхождение денег в процессе социогенеза / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. - Сер.: Экономика. – 2006. – Вып. 2. – С. 40-50. - 1,0 п. л.

- Общая теория денег: развитие предмета и метода / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. - Сер.: Экономика. – 2006. – Вып. 4. – С. 20-31. - 1,0 п. л.

- Теория «абсолютных денег» С. Ф. Шарапова / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. – Сер.: Экономика. – 2005. – Вып. 1. – С. 40–49. - 0,5 п. л.

- М. И. Туган-Барановский о двойственной природе денег / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. – Сер. 5. – 2005. – № 2. – С. 98-105. - 1,0 п. л.

- Ведомственная статистика по финансам и кредиту в дореволюционной России / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. - Сер.: Экономика. - 2003. - Вып. 2. – С. 118 – 126. - 0,7 п. л.

- Илларион Игнатьевич Кауфман – ученый и педагог Петербургского университета / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. – Сер.: Экономика. – 2002. – Вып. 2. – С. 118-126. - 0,86 п. л.

- Проявление принципа двойственности в развитии банковской системы (на примере США) / Ю. В. Базулин, Ю. Г. Филипко // Вестник СПбГУ. - Сер.: Экономика. - 2001. - Вып. 4. – С. 137-147. - 0,9 (0,45) п. л.

- Рец. на: Салинз М. Экономика каменного века. - М.: ОГИ, 1999. - 296 с. / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. - Сер.: Экономика. - 2001. - Вып. 3. – С. 148-150. - 0,13 п. л.

- Нарушение денежного обращения и экономика России / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. - Сер.: Экономика. – 1996. - Вып. 4. – С. 25-30. - 0,4 п. л.

- Торговый баланс как показатель открытости рыночного хозяйства / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. - Сер.: Экономика. – 1993. - Вып. 4. – С. 61-67. - 0,6 п. л.

- Профессор П. Нолан в Петербургском университете / Ю. В. Базулин // Вестник СПбГУ. - Сер.: Экономика. – 1992. - Вып. 4. – С. 143. - 0,1 п. л.

Статьи в журналах и сборниках научных трудов:

- Михаил Иванович Туган-Барановский / Ю. В. Базулин // Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербургский университет. – М.: Проспект, 2008. – С. 409-423. - 1,2 п. л.

- Василий Александрович Лебедев / Ю. В. Базулин // Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербургский университет. – М.: Проспект, 2008. – С. 270-287. - 1,0 п. л.

- Илларион Игнатьевич Кауфман / Ю. В. Базулин // Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербургский университет. – М.: Проспект, 2008. – С. 215-238. - 1,5 п. л.

- Илларион Игнатьевич Кауфман и российская финансовая наука / Ю. В. Базулин // Административное и финансовое право. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. – М., 2007. – Т. 2. – С. 432 – 463. - 1,6 п. л.

- У истоков банковской системы России / Ю. В. Базулин // Финансовый мир: Сб. статей. Вып. 3 / Под ред. В. В. Иванова, В. В. Ковалева. – М.: Проспект, 2006. – С. 378-390. - 1,0 п. л

- Политико-экономические воззрения Сергея Федоровича Шарапова / Ю. В. Базулин // Петербургская библиотечная школа / Петербургское библиотечное общество. – СПб: Б-ка РАН, 2004. – № 3. – С. 25-41.- 1,2 п. л.

- Министры финансов России и особенности проведения финансово-кредитной политики в 1802 – 1917 гг. / Ю. В. Базулин // Финансовый мир. Вып.1 /Под ред. В.В. Иванова и В.В. Ковалева. - М.: Проспект, 2002. – С. 33-55. - 1,88 п. л.

Материалы научных конференций:

- Социально-экономический механизм управления деньгами / Ю. В. Базулин // Экономическое развитие: Теория и практика: Материалы международной научной конференции: Тезисы докладов, 5–6 апреля 2007 г. – Секция 1-4. – СПб.: ОЦЭиМ, 2007. – С. 9-11. - 0,1 п. л.

- О двойственной природе денег / Ю. В. Базулин // Экономическая наука в начале третьего тысячелетия: история и перспективы развития: Материалы международной научной конференции, посвященной 65-летию экономического фак-та СПбГУ: Тезисы докладов, 22–23 сентября 2005 г. – Секция 4–8. – СПб.: ОЦЭиМ, 2005. – С. 1263-164. - 0,1 п. л.

1 История экономических учений. Ч. II: Учебник / Под ред. А.Г. Худокормова. М.: Изд-во МГУ, 1994. С.30.

2 Гордукалова Г.Ф. Информационные ресурсы гуманитарных наук: Экономика. Вып.1: Учеб. пособие. СПб, 2000. С. 73.