Российский фонд социальных реформ

| Вид материала | Учебное пособие |

- Информационное письмо, 25.22kb.

- Уважаемые коллеги!, 63.47kb.

- Iii урало-Сибирская научно-промышленная выставка, 242.52kb.

- Российский гуманитарный научный фонд региональные конкурсы 2009 года, 358.2kb.

- «Российский фермер» – Фонд поддержки и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, 36.9kb.

- Сборник статей и материалов Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) Представительство, 2022.96kb.

- Сборник статей и материалов Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) - представительство, 2023.2kb.

- Российский Фонд Культуры» (Новосибирский филиал), ро (Новосибирск) ООО «Центр экологической, 138.47kb.

- Аграрная реформа Столыпина, 267.35kb.

- Лекция 1 Теория экономических реформ. Латинский глагол "reformo", 106.56kb.

АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. АКТИВНОСТЬ —

ОСНОВА УСВОЕНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА

Развитие психики ребенка и формирование его как личности предопределено способами существования человека. К числу таких основных способов относят, во-первых, то, что человек существо общественное и вне общения с другими людьми в психическом отношении развиваться не может; во-вторых, что человек — существо сознательное и деятельное, и его деятельность есть способ бытия и существования; в-третьих, то, что человек живет общественной жизнью, из чего следует, что человеческая деятельность — совместная деятельность, предполагающая обмен информацией, подчинение общим задачам установления взаимоотношений между людьми.

В то же время способы существования людей — это лишь потенциальные возможности становления человека как личности. Уровень развития психических и личностных качеств обусловлен мерой собственной активности человека.

Что же такое активность и каковы ее основные характеристики?

Категория активности рассматривается в психологии в двух аспектах: «активность» как общепсихологическая категория и «активность личности» как частное понятие.

Активность как общепсихологическая категория — это всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика как источник преобразования и поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим миром, как условие существования в мире.

Под активностью личности понимается способность производить общественно значимые преобразования окружающего мира на основе усвоенных типичных и своеобразных способов взаимодействия.

Посредством активности человек приспосабливается к окружающей среде, изменяет ее, расширяет связи с окружающим миром и социальной средой. Благодаря активности приобретаются собственные психические и личностные качества. Ни наследственность, ни социальная среда не могут оказать должного влияния на личность, если ребенок будет пассивен. Лишь в процессе активной деятельности и взаимодействия с окружающими людьми ребенок испытывает влияние социальной среды и эффективно осваивает общественно-исторический опыт.

Одним из важнейших вопросов понимания сущности активности личности является вопрос о причинах, побуждающих человека постоянно расширять сферу своих связей и форм поведения. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Так, З. Фрейд полагал, что побудителем активности личности выступает одна базовая врожденная потребность — сексуальная потребность, или Libido, на основе которой формируются все другие потребности. Социальная сфера, по его мнению, только придает «окраску» их проявлениям. А. Адлер в качестве источника активности выделяет стремление к власти вследствие чувства неполноценности. Американский психолог А. Бандура называет такие врожденные базовые потребности, как потребность в любви и потребность во включенности (стремление личности к помощи и контролю со стороны других).

Несмотря на различные подходы, первопричиной активности в большинстве психологических теорий называют потребности. Потребность — это внутреннее состояние личности, проявляющееся в виде дискомфортного состояния нестабильности или нужды в чем-то, находящейся, как правило, вне ее. Чтобы удовлетворить возникшую нужду, человек вынужден проявлять активность, используя свои умственные, физические и физиологические возможности, благодаря чему его жизнь приобретает целенаправленность и определенный смысл.

Согласно взглядам А. В. Петровского и В. А. Петровского, изучавших активность личности с позиций субъектно-объектного подхода, активность как деятельностное состояние субъекта детерминировано изнутри, со стороны его отношений к миру и реализуется во вне — в поведении, то есть имеет внутренние и внешние характеристики. В структуру внутренней организации активности человека, по их мнению, включаются три компонента: мотивационный, целевой и инструментальный.

1. Мотивационный компонент — предполагает ответ на вопрос, в чьих интересах и ради чего осуществляется активность. Человек как активное существо не только воспроизводит свои жизненные отношения с миром, у него одновременно формируются и образы этих отношений (формы субъективности, личные отношения к чему-либо), побуждающие человека быть активным: откликаться на нужды людей, решать свои проблемы и т. п. В этих ситуациях человеческое «Я» как субъект активности может проявлять себя в различных отношениях, таких как:

во-первых, как индивидуальное «Я». То, что совершается им, как полагает он сам, в собственных нуждах;

во-вторых, субъект активности — это «Я другого во мне», когда присутствие другого ощутимо и может переживаться как своего рода вторжение в свой внутренний мир. Случается это лишь тогда, когда интересы другого человека ставятся выше собственных;

в-третьих, субъект активности таков, что он не отождествляется ни с кем из людей конкретно — он надиндивидуален, Но в то же время имеет отношение к каждому, что свойственно всем людям: совесть, разум, доброта и др. Когда активность человека продиктована этими ценностями, говорят, что ее субъектом является «всеобщее Я»;

в-четвертых, субъект активности безличен и отождествляется с природным телом, телом индивида «не-Я», выступая в форме бессознательного или подсознательного. В теории З. Фрейда это активное начало

обозначается термином «Оно» и рассматривается как сосредоточие сил любви (инстинкт продолжения рода) и сил смерти (инстинкт разрушения, агрессии).

2. Целевая основа активности. Процесс удовлетворения потребности субъекта предполагает достижение тех или иных целей. Цель деятельности — это предвосхищение ее результатов, образ возможного как прообраз действительного.

3. Инструментальная основа активности. Процесс осуществления деятельности предполагает использование человеком определенных средств в виде всевозможных приспособлений. Эту функцию выполняют и человеческие органы. Чтобы применить эти инструменты, человек продуманно или автоматически опирается на имеющиеся представления о том, как ими действовать. К ним относятся знания, навыки, умения.

Все внутренние образующие активности — ее мотивационная, целевая и инструментальная основа — представляет собой более или менее связанное целое. В сочетании с внешними проявлениями активности и ответными воздействиями среды они образуют систему.

К внешним проявлениям активности человека относят его поведение. Под поведением понимаются внешние проявления психической деятельности.

Поведение — это превращение внутреннего состояния человека в действия по отношению к социально значимым объектам. Выделяются два вида поведения: вербальное (словесное) и реальное.

Вербальное поведение — это система высказываний, мнений, суждений, доказательств и т. д., которые могут быть зафиксированы как явные признаки внутренних психических состояний.

Реальное поведение представляет собой систему практических действий — поступков. Поступок — это совокупность взаимосвязанных сознательных действий, направленных на достижение какой-либо социально значимой цели в определенной социальной среде как акт нравственного самоопределения субъекта, в котором он утверждает себя как личность.

Таким образом, посредством активности осуществляется взаимосвязь личности с окружающей средой и другими людьми. Эта связь проявляется через собственную активность, через активность других людей, через действия предметов и явлений, энергия которых воспринимается органами чувств человека.

5.2. ПОТРЕБНОСТИ —

ИСТОЧНИК АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Потребность — это объективная нужда субъекта в чем-то. Каждый человек испытывает потребности в пище, сне, одежде, жилище, существе противоположного пола и многие другие. Они меняются и совершенствуются в зависимости от роста общей культуры человека, его знаний об окружающем мире и отношений к нему, общественного положения, профессиональной, микрогрупповой принадлежности и т.п. Неодинаковыми они выступают и для каждого конкретного человека. Для одних они сводятся лишь к удовлетворению тех потребностей, которые необходимы для его существования, у других же круг потребностей достаточно широк.

Поэтому каждый человек, несмотря на наличие общих потребностей, имеет свою потребностно-мотивационную сферу. Потребностно-мотивационная сфера определяет направленность активности личности.

В психологии потребности человека условно делятся на биологические, социальные и духовные (идеальные).

Биологические потребности — это потребности, обеспечивающие жизнедеятельность человека и продолжение его рода. Это врожденные потребности. К ним относят: потребности в пище, воде, тепле, сне, в человеке противоположного пола и др.

Социальные потребности обеспечивают принадлежность личности к определенной группе людей. Это: потребность в общении, в эмоциональном контакте с другими людьми, потребность в труде, потребность любить и быть любимым и др.

Социальные потребности могут быт материальными и духовными. Предметами материальных потребностей выступают вещи, созданные человечеством в процессе его развития: одежда, жилище, бытовые предметы, транспортные средства и многое другое.

Идеальные, или духовные потребности. К духовным потребностям относят потребности в разнообразных контактах человека с обществом, с искусством, литературой. Они связаны с познанием личностью окружающего мира и своего места в этом мире. Наиболее специфическим видом такой потребности выступает поиск смысла жизни, поиск своего предназначения в этом мире.

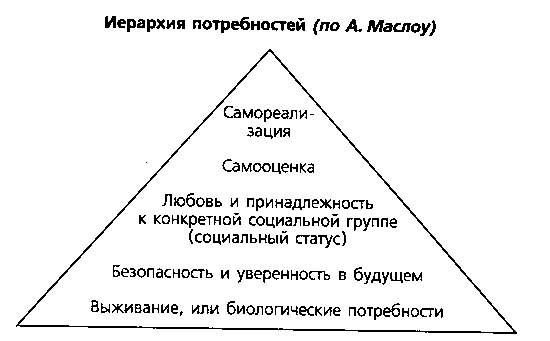

Существуют и другие модели структуры потребностей личности. Например, согласно теории А. Маслоу, каждый человек обладает мотивационным набором, который помогает ему удовлетворять потребности пяти уровней. Первый уровень составляют биологические потребности, необходимые человеку для выживания. Это потребности в пище, воздухе, воде и т.п.

Переход на второй уровень (потребности в безопасности и уверенности в будущем) возможен лишь при условии, если удовлетворены потребности первого уровня. В этой связи трудно ожидать от ребенка, что он сам начнет заниматься такими видами деятельности, как, например, рисование, развитие навыков чтения, налаживание хороших отношений со сверстниками и т.п., если не удовлетворены его важнейшие биологические потребности первого уровня и потребности в безопасности. В том случае, если эти потребности удовлетворены и при обретении уверенности в том, что они в будущем будут удовлетворяться нормально, человек может переходить к удовлетворению других, более высоких потребностей — в любви и принадлежности к конкретной социальной группе (социальный статус), в самооценке и самореализации. Только удовлетворив потребность самого высокого уровня — потребность в самореализации — человек может стать здоровым, творческим и независимым существом, в полном смысле слова личностью. И тогда он может успешно решать различные проблемы, лучше понимать себя и других, разумнее выстраивать межличностные отношения и полностью отдать себя любимому делу, в которое он свято верит.

Однако достичь самореализации чрезвычайно трудно, и практически большинство людей никогда не поднимаются на этот уровень. Но даже те, кому удается это достичь, не могут оставаться на нем постоянно, так как самореализация — это процесс, а не законченное состояние.

Потребность может также пониматься как некая гипотетическая переменная, которая по обстоятельствам проявляется то в виде мотива, то в виде черты. Если потребность выступает в виде черты, то становится стабильной и выступает как свойство характера.

Одной из популярных классификаций потребностей, разработанных на данном подходе, принадлежит X. Меррею. Согласно его взглядам, потребности делятся на потребности первичные и потребности вторичные. Различаются также потребности явные и потребности латентные. Названные формы существования потребностей определяются способами их удовлетворения. Потребности могут проявляться на действенном или вербальном уровнях. Они могут быть эгоцентрическими или социоцентрическими. В список потребностей, предложенных X. Мерреем, входят:

1) доминантность — стремление контролировать, оказывать влияние, направлять, убеждать, препятствовать, ограничивать;

2) агрессия — стремление словом и делом опозорить, осудить, поиздеваться, унизить;

3) поиск дружеских связей — стремление к дружбе, любви, добрая воля, симпатия к другим, страдание при отсутствии дружеских отношений, желание сблизить людей, устранить препятствие и другие.

Потребности не изолированы друг от друга и выступают как единое целое, как система. С этой точки зрения определенный интерес представляет классификация потребностей, предложенная С.Б. Кавериным, в основе которой лежат основные виды деятельности человека. В данной классификации выделяются четыре группы потребностей: биологические потребности; психофизиологические потребности; социальные потребности и высшие потребности.

Классификация потребностей (по С. Б. Каверину)

| Высшие потребности | |||

| 17. Потребность в творчестве, труде, учебе | |||

| 13. Потребность быть личностью | 14. Нравственные и эстетические потребности | 15. Потребность смысла жизни | 16. Потребность подготовленности в преодолении трудностей |

| Социальные потребности | |||

| 9. Потребность в самоутверждении | 10. Потребность а общении | 11. Потребность в познании | 12. Потребность в самовыражении |

| Психофизиологические потребности | |||

| 5. Гедонистические потребности | 6. Потребность в эмоциональном насыщении | 7. Потребность в свободе | 8. Потребность в восстановлении энергии |

| Биологические потребности | |||

| 1. Потребность в безопасности и самосохранении | 2. Потребность в эмоциональном контакте | 3. Ориентировочная потребность | 4. Потребность в двигательной активности и игре |

| ТРУД | ОБЩЕНИЕ | ПОЗНАНИЕ | ДЕЙСТВИЕ |

Рассмотренные модели структуры потребностей личности свидетельствуют о том, что они не являются врожденными. Потребностная сфера личности формируется посредством воспитания. Поэтому воспитание потребностей у детей с ограниченными возможностями — одна из центральных задач формирования их личности.

Потребности как относительно устойчивые психические состояния, вызванные нуждой организма и личности человека, формируются в процессе взаимодействия личности с окружающей средой и во многом определяются условиями, образом жизни и воспитанием. Основной тенденцией формирования потребностей является превращение конкретной нужды как объективной необходимости в потребность, выступающей неотъемлемым условием для функционирования личности.

Процесс образования потребностей носит неравномерный, прерывистый характер. Одни потребности могут угасать, другие — возобновляться, третьи — возникать заново. Чтобы понять этот процесс, в психологии выделяют два типа потребностей: элементарные и вторичные. К элементарным потребностям относят те, без которых человек не может существовать. К вторичным — потребности, возникающие в результате возможности их выбора. Элементарные потребности являются базой для возникновения вторичных потребностей.

Наличие выбора создает также условия для формирования потребностей, различных по своей направленности и способам их удовлетворения. Их обычно называют необходимыми потребностями (познание, обучение, образование и пр.) и потребностями не необходимыми, прежде всего отвергаемые или не признаваемые общественной моралью (курение, алкоголь, употребление наркотиков и т. п.). Основное место в потребностной сфере личности занимают потребности, связанные с жизнеобеспечением и созданием материальных средств жизни биологические потребности и потребности, имеющие социальную природу — социальные потребности.

Особое место в формировании потребностей сферы личности занимает развитие высших социальных потребностей. К ним относят: потребность быть личностью, потребность смысла жизни и некоторые другие. Если у личности названные потребности в полной мере не развиты, то ее активность будет мотивироваться только уровнем низших психофизиологических (гедонистических) потребностей, связанных с эмоциональным насыщением, восстановлением энергии, например, при склонности к ничегонеделанию, поспать, вкусно поесть и др. К потребностям высшего уровня относят:

1. Потребность преодоления трудностей или волевая потребность. Данная потребность связана с преодолением трудностей, препятствий, стоящих на пути к достижению цели.

2. Потребность смысла жизни. Ее суть проявляется в наличии осознаваемой цели. Смысл жизни включает в себя три формы направленности существования личности: «для себя», «в себе», «для других». Единство этих форм обеспечивает идеал и долг. Идеал выражает систему ценностей личности (мировоззренческих, теоретических, образных представлений), которые имеют для человека личностный смысл. Осознание идеала как основы смысла жизни является важным этапом в формировании личности. Разрушение же идеалов ведет за собой создание фрустрационной ситуации. Долг представляет собой систему эмоциональных переживаний, связанных с процессом реализации личностью своих идеалов. В случае отклонения в поведении личности от своего идеала она ощущает дискомфорт, угрызение совести.

3. Потребность быть личностью проявляется в тенденции к самовыражению, самоактуализации и передаче через систему средств (мысли, знания, предметы деятельности) информации о своей индивидуальности другой личности.

4. Эстетические потребности проявляются в стремлении личности к общению с прекрасным: природой, произведениями искусства и т.д.

5. Нравственные потребности связаны с переживанием личностью нужды в выполнении норм и правил поведения, принятых в обществе, и состоянием психической напряженности в случае невыполнения этих норм.

Все перечисленные выше потребности высшего уровня обеспечивают личности возможность раскрытия социально значимой активности, признание ее ценности и нужности в обществе.

Социальные потребности, как и другие особенности личности, начинают формироваться с младенческого возраста. Ребенок с момента появления на свет нуждается в пище, в защите от холода и в других потребностях, необходимых для поддержания жизни, но удовлетворить их он может только с помощью взрослых. В процессе взаимодействия с взрослыми у него постепенно появляются различные социальные потребности: потребность в эмоциональном общении, потребность контакта со взрослыми, в получении с их стороны положительных эмоциональных подкреплений и др.

На втором, третьем году жизни в результате усложнения взаимоотношений со взрослыми у ребенка появляется потребность частично удовлетворять свои биологические потребности самостоятельно, без помощи взрослых. Появляются элементарные материальные потребности (интерес к окружающим предметам, потребность иметь игрушки и др.) К концу третьего года возникают предпосылки для развития более сложных социальных потребностей — оказывать определенное влияние на окружающих, потребность в положительных эмоциональных подкреплениях и др.

В ходе возрастного развития в результате взаимодействия со взрослыми у ребенка значительно расширяется сфера материальных и духовных потребностей. Закрепляется потребность в общении, в достижении успехов, в признании, появляются элементарные потребности в самосовершенствовании, желании больше знать и уметь, быть лучше и многие другие.

В среднем и старшем школьном возрасте в зависимости от условий жизни и воспитания потребностная сфера значительно расширяется. Возникает потребность быть взрослым, на первый план начинают выходить высшие социальные и духовные потребности, складывается достаточно устойчивая иерархия потребностей, появляются доминирующие потребности, что свидетельствует о том, что юноша как личность в основном сформировался.

У детей с ограниченными возможностями потребностно-мотивационная сфера зачастую деформирована, но уровень этой деформации не одинаков и зависит от вида и тяжести первичного заболевания и вторичных нарушений.

В чем это может проявляться?

Так, развитие умственно отсталого ребенка уже с первых дней жизни отличается от развития нормальных детей. У большинства детей-олигофренов наблюдается задержка в появлении психических новообразований, отсутствует или снижен интерес ко всему окружающему, наблюдается общая патологическая инертность. Например, интерес к игрушкам у них кратковременный и обусловлен только их внешним видом; потребность в игре не сформирована, игровая деятельность похожа на предметную деятельность. Если такие дети и включаются в игру, то в их действиях наблюдается стереотипность, отсутствует замысел игры, нет элементов сюжета. В поведении умственно отсталых дошкольников преобладают импульсивные действия и сиюминутные желания.

У детей с задержками психического развития, в отличие от умственно отсталых, потребностная сфера выражена в целом более наглядно, но она не соответствует физическому возрасту детей, и в зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного, а также воздействия на организм вредоносных факторов) задержка психического развития дает разные варианты отклонений. В целом же у детей с задержками психического развития на начальном этапе обучения в школе не сформирована потребность в учении. Эти дети, посещая школу, продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущим видом деятельности у них продолжает оставаться игра.

При целенаправленной развивающей и коррекционной работе ребенок постепенно начинает осознавать свою несостоятельность, что проявляется в неуспеваемости. Осознание своего отличия от других детей, с одной стороны, ведет к осознанию своей неполноценности, а с другой — к попыткам личностной компенсации (в какой-либо другой сфере).

У детей с задержками слухового восприятия в связи с нарушением развития устной речи деформируется потребность в общении, что сказывается как на общем развитии, так и на чертах характера.

У слепых детей в связи с отсутствием информации, поступающей через органы зрения, и в связи с задержкой по этой причине общего психического развития происходит задержка многих социальных потребностей по типу «детского инфантилизма».

Все эти и другие негативные моменты в развитии потребностной сферы детей, имеющих жизненные ограничения, безусловно, отрицательно сказываются и на общем развитии. Однако учет многих особенностей их развития, а также индивидуальных особенностей ребенка помогает более полно реализовать имеющийся внутренний потенциал и сформировать потребности, повышающие социально значимую личностную активность.