Тема: «Гормональные лекарственные средства. Ферментные препараты»

| Вид материала | Документы |

- Мимср методичка №48 Фармация. Бапд. Диетология Биоэлементы. Ферменты. Лекарственные, 21944.65kb.

- Тема Психофармакотерапия и клиническая психология Тема Основные понятия в психфармакотерапии, 1195.06kb.

- Правила выписывания рецептов на лекарственные средства, 404.43kb.

- Методы контрацепции и пути достижения контрацептивного эффекта, 212.19kb.

- Курсовая работа по фармацевтической химии тема: «Методы анализа лекарственных средств, 373.33kb.

- Лечение апикального периодонтита постоянных зубов с незаконченным формированием корней., 139.11kb.

- Вопрос №1. Сульфаниламидные препараты. Какие препараты получены в результате модификации, 129.52kb.

- Данное методическое пособие позволит, более углубленно изучить тему в учебной дисциплине, 1065.35kb.

- Лекция Тема: Косметические товары, 221.22kb.

- План лекций и лабораторных занятий по фармакологии на весенний семестр 2010/2011 учебного, 40.4kb.

1.экстракция тканей растений и животных;

2.культивирование микробов и грибов (бактериальные ферменты) . Основными перспективными источниками получения ФП служат культуры микроорганизмов

По степени очистки ферменты делятся на:

-технические (обозначаются символом «Х»

-очищенные (обозначаются символом «3Х», «10 Х»и т.д в зависимости от степени очищения )

Классификация и характеристика ферментных препаратов

Ферментотерапия

это применение ФП

-для активизации биохимических процессов,

для повышения устойчивости животных к заболеваниям,

- для лечения какого-либо заболевания.

| Группа ферментных препаратов | 1) Ф., добавляемые в корм животным (ростостимулирующие) |

| Препараты | Амилоризин, протосубтилин, протеаза кислая |

| Механизм действия | -изменяют ферментативную активность рубцового содержимого рогатого скота и двенадцатиперстной кишки птицы -Повышают питательную ценность и усвояемость корма ; |

| Лечебные эффекты | у животных и птиц -улучшаются процессы пищеварения и обмен веществ, -стимулируется продуктивность. |

| Применение | В животноводстве 1.при подготовке кормов (силосование, тепловая обработка ); 2. при выращивании и откорме птиц и животных в виде премиксов. |

Группа ферментных препаратов | 2)Антибактериальные (литические) |

Препараты | 1.Lyzocimum Лизоцим :порошок во фл. -наружно, внутрь2.Lyzosubtilinum Лизосубтилин: порошок-внутрь,в\маточно |

Механизм действия | 1.Лизируют компоненты стенки микробов (пептидогликан)-гибель патогенных микробов;2.Усиливают фагоцитарную активность лейкоцитов3.Ускоряют расщепление и всасывание питательных веществ |

Лечебные эффекты | АнтимикробныйИммунностимулирующий |

Показания к применению | 1.В корм циплятам-бройлерам при откорме2.дистрофия внутрь3.Диарея внутрь4. Бронхопневмония внутрь5. эндометрит- лизосубтилин в матку в виде раствора |

| Группа ферментных препаратов | | 3) Протеолитические ферменты, применяемые при гнойно-некротических процессах |

| Препараты | | 1.Tripsinum crystallisatum Трипсин кристаллический :пор. в амп. –наружно, в/мышечн. 2.Chymotripsinum Химопсин :пор во фл. –наружно 3.Collagenasum Коллагеназа:пор во фл.-наружно в растворе |

| Механизм действия | | Гидролиз белков |

| Лечебные эффекты | | 1.Ускоряют отторжение омертвевшей ткани 2. Расщепляют некротизированные ткани; 3.Разжижают вязкие ткани (мокрота, тромб) |

| Показания к применению | | 1.ожоги, обморожения, трофические язвы (наружно в виде примочек); 2.Бронхопневмония (ингаляционно в растворе) |

| | ||

| Группа ферментных препаратов | 4) Улучшающие пищеварение |

| Препараты | 1.Pepsinum Пепсин :порошок-внутрь г\гол. 2.Succus gastricus naturalis Сок желудочный натуральный: жидк. во фл.- внутрь мл\гол. 3.Abominum Абомин (протеазы):табл. -внутрь ЕД/гол. 4.Pancreatinum Панкреатин (трипсин+амилаза+липаза):порошок, табл. Внутрь 5.Orazum Ораза (протеаза+липаза+амилаза+мальтаза): гранулы-внутрь г\гол. |

| Механизм действия | Расщепляют белки, жиры, углеводы пищи, ускоряют их всасывание |

| Лечебные эффекты | Заменяют и усиливают действие эндогенных ферментов ЖКТ |

| | |

| Показания к применению | Гастрит, энтерит, энтероколит, Диспепсия, панкреатит |

| Группа ферментных препаратов | 5) Содержащие гиалуронидазу |

| Препараты | Lydazum Лидаза:порошок во фл.-п\к, в\м, ингаляционно Ronidazum Ронидаза : порошок во фл.- наружно в растворе |

| | |

| Способ получения | Из семенников КРС(экстрагирование, очистка) |

| Механизм действия | -Расщепляют гиалуроновую кислоту («уплотняющее вещество») соединительных тканей -повышают проницаемость тканей -облегчают циркуляцию жидкости в межклеточных пространствах |

| Показания к применению | 1.Для рассасывания послеоперационных рубцов и спаек; 2.Для восстановления подвижности суставов после воспаления; 3.Для рассасывания гематом при травмах; |

Тема: «Дифферинциальная диагностика болезней сердца. Использование электрокардиографии в диагностике».

План занятия:

1. Проводящая система сердца.

2. Техника записи электрокардиограммы.

3. Структура и схема анализа электрокардиограммы.

4. Электрокардиограмма у животных.

5.Важнейшие патологические изменения электрокардиограммы.

6. Функциональные пробы, проводимые с помощью электрографии.

7.Заключение по электрокардиограмме.

Электрокардиография является одним из дополнительных методов исследования сердца сельскохозяйственных животных. Однако ЭКГ дает настолько ясные и ценные показатели, что её иногда называют «письменным докладом, написанным самим больным сердцем» (Г.В. Домрачев, 1950).

Посредством электрокардиографии можно выявить:

• все виды аритмии сердца (кроме р.alternans, при котором ритм сердечных сокращений правильный, но различна величина пульсовых волн, следующих одна за другой);

• органические нарушения сердца (миокардиодистрофия, миокардиодегенерация, миокардиосклероз и др.);

• нарушения внутрисердечного кровообращения (ишемия, инфаркт миокарда).

1. Проводящая система сердца.

Автоматическая деятельность сердца, ритмичное возникновение процессов возбуждения и их распространение по миокарду предсердий и желудочков осуществляется благодаря наличию в миокарде особой нервно-мышечной ткани, так называемой проводящей системы сердца, которая состоит из:

- синусно-предсердного узла (синусового или узла Кейса-Флека);

- предсердно-желудочкового узла (атриовентрикулярного, пограничного или узла Ашоф-Тавара);

- пучка Гиса;

- ножек пучка Гиса;

- мелких разветвлений - волокон Пуркинье.

Проводящая система, сердца образуется из 3 групп специализированных клеток:

- П-клеток;

- промежуточных клеток;

- клеток Пуркинье.

П-клетки формируют основные центры автоматизма сердца:

- синусно-предсердный узел;

- частично атриовентрикулярный узел;

- межузловые проводящие пути.

Важная черта промежуточных клеток - более медленное проведение электрического импульса, что служит одним из механизмов задержки проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле.

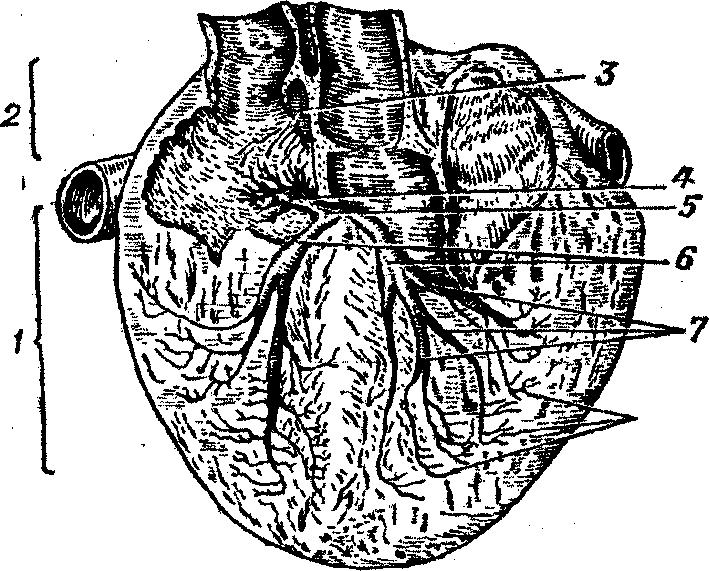

Рис. 1. Проводящая система сердца: 1 - желудочки, 2 - предсердия, 3 -синусно - предсердный узел, 4 - предсердно - желудочковый узел, 5 - предсердно - желудочковый пучок Гиса, б - левая и правая ножки пучка Гиса, 7 - разветвления левой ножки пучка Гиса, 8 - волокна Пуркинье.

Способностью автоматически вырабатывать импульсы возбуждения, ведущие к сокращению сердца, обладает синусно-предсердный узел, который расположен в месте впадения верхней (краниальной) полой вены, вблизи свободного края ушка правого предсердия.

Узел Кейса-Флека является нормальным местом возникновения возбуждения и определяет ритм сердца. Поэтому его и называют главным водителем ритма сердца.

В меньшей мере, примерно в два раза, этой способностью наделен атриовентрикулярный узел и в еще меньшей - нижележащие отделы проводящей системы. Следовательно, та или иная степень автоматизма является свойством всех элементов проводящей системы вплоть до конечных ее разветвлений включительно. Этот скрытый автоматизм начинает проявляться при ряде патологических состояний.

С помощью межузловых проводящих трактов Бахмана, Венкебаха и Торела синусно-предсердный узел связан с предсердиями и атриовентрикулярным узлом.

Тракт Бахмана проходит к передней части межпредсердной перегородки, в области пучка Бахмана делится на 2 ветви, одна из которых достигает верхней части атриовентрикулярного узла, а другая переходит на левое предсердие.

Тракт Венкебаха, опускаясь по правой стороне межпредсердной перегородки, соединяет заднюю часть синусового узла с атриовентрикулярным.

Тракт Торела выходит из задней части синусового узла, переходит через межпредсердную перегородку вблизи коронарного синуса и соединяется с задней частью атриовентрикулярного узла.

В физиологических условиях проведение возбуждения, родившегося в П-клетках синусно-предсердного узла, осуществляется по трактам Бахмана и Венкебаха, а импульсы, поступающие через тракт Торела, застают атриовентрикулярный узел в состоянии рефрактерности.

Атриовентрикулярный узел расположен в нижней части межпредсердной перегородки выше места прикрепления септальной створки трехстворчатого клапана. Узел образован преимущественно промежуточными клетками, однако содержит и П-клетки. В норме атриовентрикулярный узел проводит возбуждение в миокард желудочков по пучку Гиса и его ножкам, каждая из которых распадается на ветви, заканчивающиеся волокнами Пуркинье.

По проводящей системе волны возбуждения распространяются со ско- ростью в несколько раз быстрее, чем по рабочей мускулатуре желудочков. Однако в проводящей системе существует место, где прохождение импульса заметно замедляется. Таким местом является атриовентрикулярный узел, по которому возбуждение распространяется с очень малой скоростью, что обеспечивает возможность последовательного возбуждения и сокращения предсердий и желудочков.

Хотя процесс образования импульсов в синусно-предсердном узле совершается автоматически, однако этот процесс находится также под влиянием парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы. Возбуждение вагуса (ваготония) замедляет частоту сердечных сокращений, ослабляет их силу и тормозит проведение возбуждения по проводящей системе сердца, а возбуждение симпатического нерва (симпатикотония), наоборот, вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, повышение их силы и ускорение проведения импульсов. Правая ветвь вагуса влияет преимущественно на узел Кейса-Флека, а левая - на узел Ашофа-Тавара. Правая ветвь симпатического нерва усиливает сокращение предсердий, а левая - желудочков. В целом сердечная деятельность находится под контролирующим влиянием центральной нервной системы (нейрогуморальная регуляция).

2. Техника записи электрокардиограммы

Электрические явления в сердце возникают в результате разности потенциалов между возбужденным и невозбужденным участком органа. Возбужденная часть мышцы становится электроотрицательной по отношению к той части мышечной ткани, которая находится в покое.

Биотоки сердца распространяются по принципу силовых линий в электромагнитном поле. Ткани животных являются хорошими проводниками этих токов, что дает возможность регистрировать разность потенциалов сердца, отводя их с различных точек поверхности тела животного.

Сущность метода электрокардиографии состоит в записи разности потенциалов биоэлектрических токов, возникающих в миокарде в процессе её возбуждения.

При записи биотоков сердца выбирают такие точки на поверхности тела животного, с которых снимаются наиболее сильные токи действия.

В ветеринарной практике наиболее распространены три основных отведения электродвижущей силы от сердца (предложенные Эйнтховеном):

1 отведение - от грудных конечностей в области пястей (снимаются потенциалы возбуждения предсердий);

2 (основное) от пясти правой грудной и плюсны левой тазовой конечностей (потенциалы возбуждения левого и правого желудочков);

3 от пясти левой грудной и плюсны левой тазовой конечностей (потенциалы левого желудочка).

Для записи электрокардиограммы (ЭКГ) чаще используют электрокардиографы типа ЭКПСЧ-3, ЭКПСЧ-4 (М-060), ЭКПСЧТ- 4 (М-061), ЭКСЧТ-4, ЭЛКАР, ЭК-873 и др.

Для правильной регистрации ЭКГ необходимо выполнять следующие требования:

1. Перед записью ЭКГ животное должно быть клинически обследовано.

2. Электрокардиографию проводят натощак или через 2-3 часа после приема корма.

3. Электрокардиограф заземляют, ручка регулировки чувствительности и переключатель отведений устанавливаются в нулевое положение. Прибор прогревают 5-10 минут.

4. Животное ставят на резиновый или какой либо другой токонеп-роницаемый коврик.

5. На месте наложения электродов выстригают и выбривают волосяной покров. Обезжиривают кожу спирт-эфиром. Для лучшего контакта и уменьшения кожного сопротивления под электроды подкладывают марлевые салфетки, смоченные 5-10% раствором NaС1, величина которых не должна превышать площадь электродов.

При записи ЭКГ в стандартных отведениях пластинчатые электроды накладывают: у крупных животных - в области пясти грудных и плюсны тазовых конечностей; у свиней, коз, овец и собак - дистальные концы лучевых костей грудных и плюсны тазовых конечностей.

После наложения электродов к ним подключаются штепсели проводов электрокардиографа следующих расцветок: красный - пясть правой передней конечности, желтый - пясть левой передней конечности, зеленый - плюсна левой тазовой конечности, черный - плюсна правой тазовой конечности.

При записи ЭКГ в сагиттальных отведениях по М.П. Рощевскому электроды типа зажимов - надхвостников накладываются: красный (1) - в области краниальной части грудной кости (соколка); желтый (2) - в средней точке линии, соединяющей каудальные углы правой и левой лопаток; зеленый (3) - в точке пересечения перпендикуляра, опущенного от 13 грудного позвонка (у жвачных животных) с белой линией живота или в области основания мечевидного отростка; черный (4) - для заземления животного (в любом удобном месте).

При этом в первом отведении потенциал отводится от места наложения первого и второго электродов, во втором - первого и третьего электродов, в третьем - второго и третьего электродов.

6. При записи ЭКГ выключают все электрические приборы, которые могут быть источником помех.

7. При дифференциации функциональных расстройств от органических изменений в миокарде и проводящей системе необходимо электрокардиографию проводить в покое и после функциональных проб.

Помехи при регистрации ЭКГ и некоторые способы их устранения.

Усилительная система в электрокардиографе способствует резкому увеличению как полезных сигналов, так и тех незначительных помех, которые не всегда устранимы. Причиной помех может быть электрическая активность скелетных мышц, повышенное сопротивление тканей и особенно кожи. Так, при активности скелетных мышц возникающий электрический потенциал может накладываться на электрокардиограмму, изменяя основные зубцы и интервалы. Поэтому запись ЭКГ необходимо проводить, когда животное находится в спокойном состоянии.

Значительные помехи могут появляться при плохом контакте электродов с кожей. Если помехи видны во 2-ом и 3-ем отведениях, а в 1-ом отведении их нет, то провод от левой тазовой конечности имеет плохой контакт с электродом или электрод неплотно прилегает к коже. Если помехи видны в 1-ом и 2-ом отведениях, а в 3-ем отведении их нет, то плохой контакт на правой грудной конечности. Если контакты достаточные, а помехи наблюдаются во всех отведениях, то необходимо заземлить животное, соединив его специальным кабелем с отопительными или водопроводными трубами.

Плохой контакт электродов с кожей иногда может быть причиной малого вольтажа зубцов ЭКГ.

Причиной помех может быть плохое заземление электрокардиографа, если животное находится на токопроводящем материале и т.п.

3. Структура и схема анализа электрокардиограммы.

Электрокардиограмма от основных трех отведений состоит из ровной изопотенциальной линии и пяти зубцов, три из которых (Р, R, Т) расположены кверху от изопотенциальной линии и называются положительными, а два зубца (Q, S) расположены книзу от нее и называются отрицательными. Расшифровку ЭКГ начинают с чтения записи 2 отведения, а 1 и 3 отведения имеют вспомогательный характер. При анализе электрокардиограммы обращают внимание на:

1. форму и направление зубцов от изопотенциальной линии,

2. величину (высоту) зубцов (в мм или mV),

3. продолжительность интервалов (сек),

4. тип электрокардиограммы,

5 положение сегмента S-Т по отношению к изопотенциальной линии,

6. систолический показатель и частоту пульса,

7. характер сердечного ритма.

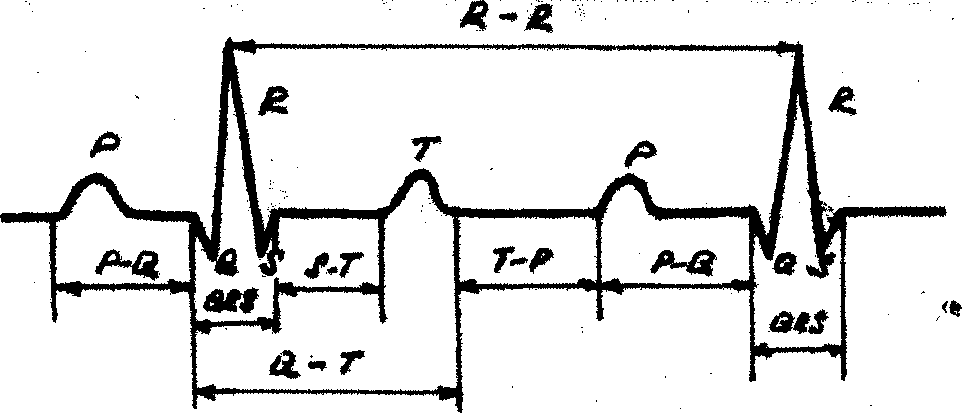

Рис. 2. Схема электрокардиограммы.

В ЭКГ различают два периода:

систолический - от начала зубца Р до конца зубца Т;

диастолический - от конца зубца Т до начала очередного зубца Р. Измерения обычно проводят по второму стандартному отведению. На ЭКГ принято обязательно определять следующие интервалы: Р, Р-Q, QRS, QRST (Q-T), R-R.

Измерение следует начинать с определения отметок времени на ЭКГ и с проверки амплитуды контрольного милливольта.

В электрокардиографах с фотозаписью значение отметок времени не зависит от скорости движения бумаги и составляет постоянную величину. В аппаратах с чернильно-пишущей и тепловой регистрацией ЭКГ на миллиметровой бумаге значение расстояния между вертикальными линиями (1мм) зависит от скорости движения бумаги: при скорости движения 50 мм/с 1мм соответствует 0,02 с; при скорости движения 25 мм/с 1 мм соответствует 0,04с.

Обычно снимают ЭКГ при скорости движения бумаги 50 мм/с. Если скорость движения была иной, это должно быть отмечено на ЭКГ. При правильной регулировке усиления величины контрольного милливольта должна составлять 10 мм.

Величина положительных зубцов определяется путем измерения высоты от вершины зубца до верхнего края истинной изопотенциальной линии, за которую принято считать интервал Т-Р, а отрицательных - от вершины зубца до нижнего края изолинии. Перед величиной положительного зубца, как правило, никакого знака не ставят или ставят знак «+», отрицательного - «-», двухфазного - « ± » или «+». Так как величина и форма зубцов комплекса QRS значительно варьирует, то для описания его зубцов пользуются правилом - зубцы большой величины (больше 2 мм) обозначают прописными (заглавными) буквами, а зубцы малой величины (меньше 2 мм) - строчными. Например: комплекс QRS с большим зубцом R и малыми Q и S обозначают как qRs и т.д.

Зубцы в первом отведении обозначаются как Р1Q1R1S1Т1 во втором отведении – Р2Q2R2S2Т2 в третьем отведении – Р3Q3R3S3Т3 или соответственно во втором и третьем отведениях они обозначаются Р11Q11R11S11Т11 и Р111Q111R111S111Т111.

Большое диагностическое значение придают смещению сегмента S-Т от изопотенциальной линии, так как это очень часто является важным признаком коронарной недостаточности и других поражений миокарда.

Для более точного и объективного суждения о наличии или отсутствии изменений в ЭКГ необходимо измерять величину зубцов и продолжительность интервалов не менее чем в 3-4 сердечных циклах с последующим выведением средних величин.

На основании полученных средних данных длительностей интервалов Q-Т и R-R определяют частоту пульса и систолический показатель.

Частоту пульса (П) в минуту определяют по формуле:

П= 60/ R - R

Систолический показатель (СП) представляет собой процентное отношение длительности электрической систолы (интервала Q-T к длительности сердечного цикла (интервала R-R) и определяется по формуле:

СП=(Q - Т/ R - R) 100%

Таким образом, систолический показатель указывает, какой процент времени электрическая систола (Q-Т) занимает в сердечном цикле (R-R).

Изменение длительности электрической систолы свидетельствует о нарушении функционального состояния миокарда и, в частности, о нарушении обменных процессов в сердечной мышце.

Интервал Q-Т почти совпадает с длительностью механической систолы. Сравнительные исследования показали, что систола по времени, занимает от 30 до 50% всего цикла.

Наибольшая величина систолического показателя и частоты пульса от- мечается у молодых животных. С возрастом СП и П уменьшаются.

Продолжительность систолы по отношению к сердечному цикла (в%) (по Кольбу).

| Свиньи | 54 | Человек | 42 |

| Овцы | 50 | Собаки | 32 |

| Кошки | 47 | Лошади | 31 |

| Крупный рогатый скот | 44 | | |

При подсчете частоты пульса необходимо определять характер сердечного ритма. Для этого обращают внимание на зубец Р и его отношение к желудочковым комплексам. Если зубец Р имеет нормальную форму, направление и предшествует каждому комплексу QRS, то можно сделать заключение, что источником ритма является синусовый узел.

Для определения типа ЭКГ, который отражает направление электрической оси сердца, используют величину угла альфа. Под электрической осью сердца понимают направление равнодействующей электродвижущей силы, возникающей в сердечной мышце при её возбуждении.

Эйнтховен установил взаимосвязь величины зубцов ЭКГ, при этом электродвижущая сила сердца, регистрируемая во 2-ом отведении, равна алгебраической сумме электродвижущей силы 1 и 3 отведений, вместе взятых. Установлено, что величина электродвижущей силы показывает высоту зубцов и что зубцы 2 отведения равны сумме зубцов 1 и 3 отведений.

В клинической практике электрокардиографии берут во внимание величину зубцов комплекса QRS или зубца R и определяют по алгебраической сумме направление электрической оси, которое выражается в градусах угла альфа. По этим данным находят угол альфа.

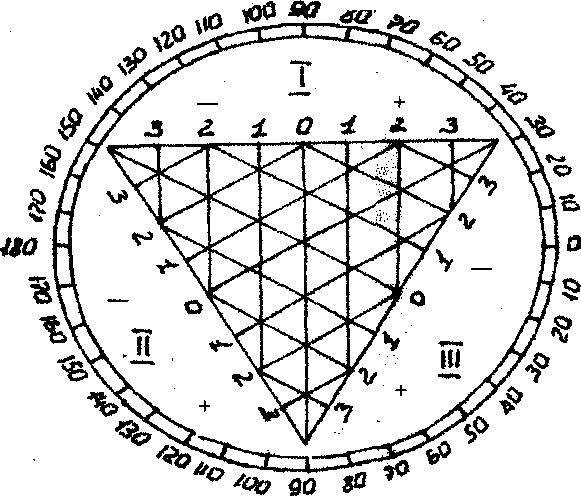

Угол альфа можно вычислить и с помощью треугольника Эйнтховена и окружности разбитой на градусы.

Рис. 3. Треугольник Эйнтховена с окружностью для определение электрической оси сердца.

По горизонтальным линиям от нулевой точки откладывают высоту зубца в мм в 1 отведении, а по вертикальной – во 2 и 3 отведении. Если зубец направлен вниз, то он берется с отрицательным знаком, а если вверх - то с положительным. Опуская взаимные перпендикуляры из точек отложенной величины зубцов, находят точку их пересечения. Из центра окружности к точке пересечения перпендикуляров проводят прямую, которая покажет величину угла электрической оси сердца.

Хотя и с меньшей точностью, определять расположения электрической оси сердца можно на основании визуального осмотра ЭКГ. При отклонении её вправо самые маленькие зубцы R наблюдаются в 1-м, а самые большие - в 3-м отведениях. При нормальном расположении электрической оси наибольшие зубцы R регистрируются во 2-м отведении, а при отклонении влево (левый тип ЭКГ) самые большие зубцы R регистрируются в 1-м отведении, а наименьшие - в 3-м.

Колебание этого угла в пределах от +30° до +70° соответствует нормальному положению электрической оси сердца у человека и характеризует нормальный тип ЭКГ.

Угол альфа более +70° свидетельствует об отклонении электрической оси вправо - правый тип ЭКГ, менее +30° - об отклонении влево - левый тип ЭКГ4. Отклонение от +30 до 0° считается признаком горизонтального, а от +70 до +90° - вертикального положения электрической оси.

По литературным данным, у сельскохозяйственных животных ось сердца расположена от +30 до +90°, и при отведениях от конечностей высота зубцов ЭКГ подчиняется правилу равностороннего треугольника, случаев нррмограмм бывает до 59%, левограмм - до 30% и правограмм - около 12%.

В нормальных условиях электрическая ось сердца совпадает с анатомической..

При изменении положения сердца в грудной полости (гипертрофия сердца и др. заболевания сердца) меняется анатомическое положение сердца и его электрическая ось.

Импульс, регулярно возникающий в синусном узле, охватывает вначале правое, так как источник импульсов - синусно-предсердный узел - расположен в правом предсердии, а затем левое предсердие. В этот момент на нулевой линии появляется первый зубец электрокардиограммы - зубец Р. Следовательно, зубец Р отражает сумму потенциалов предсердий и возникает в момент распространения импульса возбуждения по обоим предсердиям . Причём возбуждение правого предсердия дает положительное колебание (восходящее колено), а возбуждение левого - отрицательное, направленное вниз колебание (нисходящее колено).

Форма зубца Р, его величина и продолжительность являются основными показателями, характеризующими электрическую активность предсер-дий. Зубец Р у животных обычно округлый, монофазный, положительный, слегка расщеплен или раздвоен. Исключение составляет зубец Р у крупного рогатого скота, который в сагиттальных отведениях бывает положительным и отрицательным.

Обнаружена связь между временем - охвата возбуждением предсердий (длительностью зубца Р) и длительностью интервала R-R. С увеличившем или уменьшением продолжительности интервала R-R. увеличивается или уменьшается длительность зубца Р. Поэтому он при брадикардии уширяется, а при тахикардии укорачивается. С увеличением возраста животного его продолжительность также несколько увеличивается.

Интервал Р-Q отражает время прохождения возбуждения по проводящей системе от узла Кейса-Флека по узлу Ашоф-Тавара, пучку Гиса, его ножкам и волокнам Пуркинье. Другими словами, интервал Р-Q отражает время, необходимое для распространения возбуждения по предсердиям и проводящей системе желудочков. Продолжительность интервала Р-Q зависит главным образом от проводящей способности атриовентрикулярного узла и возраста животного. Интервал Р-Q измеряют от начала зубца Р до начала первого зубца желудочкового комплекса QRS. При отсутствии зубца Q измерение производят до начала зубца R, поэтому интервал иногда обозначается как P-Q (R). Интервал P-Q в любом отведении может оказаться не только короче, но и длиннее своего истинного значения. Поэтому в сомнительных случаях следует измерять в том отведении, в котором обнаружены наиболее широкие зубцы и наиболее широкие комплексы QRS.

Возбуждение желудочков совершается поэтапно, чем и объясняется своеобразие желудочкового комплекса QRS. В первую очередь в процесс деполяризации (возбуждения) вовлекается область межжелудочковой перегородки, почти одновременно с ней возбуждаются эндокардиальные зоны обоих желудочков, а затем возбуждение распространяется сквозь толщу мышечной стенки желудочков от эндо - к эпикарду.

Зубец Q отражает момент возбуждение внутренних слоев мышц желудочков, правой сосочковой мышцы, межжелудочковой перегородки, верхушки левого и основания правого желудочков. Его величина небольшая и он довольно часто на ЭКГ животных не регистрируется. Это, очевидно, можно объяснить тем, что межжелудочковая перегородка активизируется с обеих сторон почти одновременно и поэтому результирующая моментных сил возбуждения перегородки невелика вследствие взаимной нейтрализации зарядов.

Зубец Q обычно встречается в тех отведениях, где высокий зубец R и часто отсутствует в тех отведениях, где ясно выражен зубец S. Резкое углубление зубца Q наряду с изменениями зубца S отмечается при травматическом перикардите, инфарктах миокарда, миокардитах, высоком стоянии диафрагмы.

Зубец R отражает процесс постепенного охвата возбуждением наружной мускулатуры правого и левого желудочков. Его величина связана с состоянием миокарда и направлением электрической оси сердца.

Зубец S отражает максимум возбуждения желудочков. Его интерпретация связана с расшифровкой желудочкового комплекса QRS. Этот зубец является как бы продолжением зубца R и соответствует полному возбуждению обоих желудочков. Проявляется не всегда (10-20%) и часто отсутствует или отмечаются его следы.

Интервал QRS измеряется от начала первого зубца комплекса QRS до конца его последнего зубца и выражает время охвата возбуждением миокарда желудочков. Измерение QRS необходимо проводить в том отведении, где его продолжительность самая большая. Длительность комплекса QRS несколько увеличивается с возрастом, хотя и не так четко, как длительность других элементов. Расщепление, притупление, расширение его свидетельствуют о диффузном поражении миокарда и его проводящей системы.

Интервал Q-Т (желудочковый комплекс QRSТ) измеряется от начала первого зубца комплекса QRS до конца зубца Т. Этот интервал называется электрической систолой и отражает весь период электрической активности миокарда желудочков - от начала возбуждения до полного его угасания.

Интервал Q-Т наиболее достоверен в том отведении, где он самый продолжительный.

За начальной частью желудочкового комплекса QRS следует прямая линия, которая называется сегментом S-Т. Сегмент S-Т соответствует времени полного охвата возбуждением желудочков, их сокращения и реполяризации миокарда и определяется от конца последнего зубца комплекса QRS, то есть от конца зубца S или, при его отсутствии, зубца R до начала зубца Т. В норме смещение сегмента S-Т вверх или вниз не должно превышать 1 мм.

Зубец Т - конечная часть желудочкового комплекса - отражает процесс прекращения возбуждения желудочков. Зубец Т еще называют обменным зубцом. Подмечено, что при усилении или снижении обмена веществ в сердечной мышце этот зубец соответственно увеличивается или уменьшается. У животных он регистрируется и положительным и отрицательным, а у лошадей, крупного рогатого скота и собак, кроме того, двухфазным.

Интервал Т-Р определяется от конца зубца Т до начала зубца Р и отражает электрическую диастолу («покой») сердца. Так как токи действия в это время отсутствуют, то кардиографом записывается прямая линия, получившая название истинной изоэлектрической или нулевой, служащей ориентиром для определения уровня сегмента S-Т. Продолжительность его находится в обратной зависимости от частоты сердечного ритма: чем реже ритм, тем длиннее этот интервал.

Интервал R-R - время одного сердечного цикла. Измерение этой величины следует проводить от любой точки кривой одного желудочкового комплекса до такой же точки следующего комплекса. Так как в норме продолжительность сердечных циклов колеблется, необходимо определять среднюю величину из трех соседних интервалов R-R.

4. Электрокардиограмма у животных.

Электрокардиограмма лошади.

По данным П.В. Филатова, ЭКГ обозных лошадей характеризуется тем, что зубец Р во всех отведениях положительный и нередко расщепленный. Расщепление зубца Р у лошади обусловлено асинхронным возбуждением обоих предсердий. Высота зубца по второму отведению равна 0,22 мВ, ширина, характеризующая продолжительность возбуждения обоих предсердий, составляет 0,13 с. Интервал P-Q , показывающий время атрио-вентрикулярной проводимости, в среднем равно 0,30 с. Зубец Q у клинически здоровых лошадей в большинстве случаев отсутствует. В первом отведении он проявляется в 10% случаев, во втором отведении - 18%, в третьем - 39%. Величина зубца Q по второму отведению составляет 0,15 мВ.

Высота зубца R по второму отведению колеблется в довольно значительных пределах. В среднем величина зубца R равняется 0,7мВ. Зубец S в первом отведении отсутствует в 94%, во втором - в 75%, в третьем - в 68% случаев. Величина этого зубца по второму отведению равна 0, 14мВ.

Длительность интервала комплекса QRS равняется в среднем 0,08 с.

Продолжительность интервала QRSТ в среднем равна 0,50 с. Зубец Т у здоровых лошадей по направлению имеет некоторую вариабельность почти во всех трех отведениях. В первом отведении зубец Т положительный, встречается лишь в 6% случаев, величина его колеблется в пределах 0,1 - 0,15 мВ. Во втором отведении зубец Т положительный, в 88% случаев, высота его равна +0,34 мВ; двухфазный зубец Т во втором отведении встречается в 12% случаев, при этом положительная фаза преобладает над отрицательной. В третьем отведении зубец Т в 94% случаев положительный, величина его равна 0,3 мВ.

Продолжительность зубца Т по второму отведению равна в среднем 0,15 с. Систолический показатель у лошади колеблется от 26 до 40%.

У здоровых лошадей нормокардиограммы встречаются в 65,96% случаев, левокардиограммы - в 32,62% случаев и редко - правограммы.

У здоровых лошадей отклонение электрической оси QRS влево встречается в возрасте 9 лет и старше, и в редких случаях в возрасте от 3 до 9 лет. Такие возрастные изменения в электрокардиограмме обусловлены изменением положения сердца в грудной клетке, конфигурацией грудной клетки и патологическими процессами - кардиосклероз, гипертрофия сердца и др.

У лошадей спортивного типа высота зубцов значительно больше, чем у обозных.

Электрокардиограмма крупного рогатого скота.

Особенности ЭКГ у крупного рогатого скота обусловливаются различием положения сердца в грудной клетке, обменными процессами в организме и, в частности, в сердце, регуляторным влиянием центральной нервной системы и своеобразием протекания процессов возбуждения и торможения в проводящей системе сердца. Анатомическая ось сердца у крупного рогатого скота расположена более вертикально, чем анатомическая ось сердца лошади. У теленка сердце расположено более горизонтально, чем у коровы.

ЭКГ крупного рогатого скота, записанной от конечностей, зубцы получаются наибольшими, причем частым вариантом является электрокардиограмма с отрицательным зубцом Т в первом отведений, отрицательным или двухфазным зубцом Т во втором отведении и положительным зубцом Т в третьем отведении.

Экспериментальная проверка отведений от конечностей у крупного ро-

гатого скота, проведенная М.П. Рощевским (1938), показала их несоответс-

твие с некоторыми требованиями теоретической электрокардиографии и системам отведений по принципам треугольника Эйнтховена. Учитывая недостатки, автор предложил систему фронтальных и сагиттальных отведений, соответствующую анатомическим особенностям и характеру активизации миокарда крупного рогатого скота (технику записи ЭКГ в сагиттальных отведениях смотри выше). Записываемая ЭКГ при указанной системе отведений обладает достаточно высоким вольтажом зубцов при нормальном усилении, что позволяет с наибольшей точностью анализировать характер электрокардиографической кривой. При этом основная форма ЭКГ регистрируется в виде положительного, часто расщепленного зубца Р, небольшого и положительного R и глубокого S, зубец Т обычно положительный. Такая форма ЭКГ, по мнению автора, является типичной для крупного рогатого скота и рекомендуется в качестве стандартной, т.к. наиболее четко характеризует особенности биоэлектрической активности сердца у этого вида животных.

Е.Ф. Дымко и другие (1974), проводя сравнительную оценку существующих методов записи ЭКГ у телят различного возраста, также как и Рощевский М.П, приходят к выводу, что при записях электрокардиограмм у этих животных в стандартных отведениях от конечностей не учитываются анатомо-топографические особенности и характер электрической активности, вследствие чего нет стабильности ЭКГ. Электрическая ось комплекса QRS варьирует в очень широких пределах: от -9 до -133°. Электрокардиограммы в большинстве случаев не четкие, с очень малым вольтажом зубцов. При записи же в сагиттальных туловищных отведениях электрокардиограммы телят четкие, с высокой стабильностью, электрическая ось сердца располагается в секторе между +10° и +85°.

Е.Ф. Дымко, Ж.Б. Мырзабеков, В.М. Панин и В.И.Дворецкая (1974), рационализируя методику Рощевского М.П., предложили несколько другой вариант наложения электродов на туловище телят. Все три электрода они предлагают накладывать на левой стороне тела животного, ссылаясь на то, что у крупного рогатого скота сердце значительно (на 5/7) смещено влево от медиальной плоскости грудной полости, а в области 3-4 ребра прилегает к грудной стенке.

Провод с красным наконечником фиксируется на уровне боковой поверхности передненижнего края грудной кости; с желтым наконечником - на ширину ладони ниже срединной линии спины, на уровне заднего края лопатки; с зеленым - в точке пересечения горизонтальной линии, проведенной на ширину ладони левее срединной линии живота с перпендикуляром, опущенным от середины 13 позвонка. Для отведения биопотенциалов сердца от поверхности тела авторы предлагают использовать электроды в виде зажимов-прищепок типа «крокодил».Зажимы такого типа обеспечивают надежный контакт с кожей, исключая «наводки». Использование их в качестве электродов очень удобно для практического применения, особенно при массовых обследованиях животных, так как отпадает необходимость не только в удалении волосяного покрова, но и в использовании каких бы то ни было увлажняющих средств. При наложении электродов типа «крокодил» на кожу вполне достаточно лишь раздвинуть волосяной покров и прищепить их к сухой кожной складке.

Таким образом, треугольник, образованный описанными точками наложения электродов, лежит в левой парамедиальной сагиттальной плоскости основанием на нижне-боковой части тела, а вершиной в области холки, на уровне заднего угла лопатки. Плоскость треугольника максимально совпадает со средней осью сердца, вследствие чего сердце в этом треугольнике занимает оптимальное центральное положение. В приведенной системе записи ЭКГ первое отведение соответствует наложению электродов: предгрудинная область - область холки; второе отведение: предгрудинная область - область мечевидного хряща; третье отведение: область холки - область мечевидного хряща.

При этой системе записей электрокардиограммы первое отведение характеризуется слабо выраженными положительным или двухфазным зубцом Р и отрицательным Q, положительным R и отрицательным Т. Во втором и третьем отведениях зубец Р положительный. Начальный желудочковый комплекс QRS глубокий, отрицательный, довольно часто представленный только небольшим, нередко сглаженным положительным зубцом К и глубоким отрицательным S. Зубец Т в этих отведениях всегда положительный.

В настоящее время накоплен большой материал по электрокардиографии крупного рогатого скота. В таблицах 4-6 приведены нормативы электрокардиографических показателей.

Электрокардиограмма собак.

У клинически здоровых собак различных пород в возрасте от 1 года до 8 лет особых породных различий в ЭКГ практически не отмечается.

Основными отличительными особенностями ЭКГ собак от других видов животных являются:

• наличие дыхательной аритмии. Механизм этой аритмии сводится к рефлекторному возбуждению блуждающего нерва и тормозящему его влиянию на синусно-предсердный узел. Во время акта вдоха отмечается учащенное чередование всех зубцов, а в фазу выдоха, наоборот, урежение. Поэтому интервал R-R. на ЭКГ имеет самую различную продолжительность и, следовательно, трудно определить величину систолического показателя;

• значительная электрическая альтернация зубца R, т.е. чередование высоких и сниженных зубцов электрокардиограммы. Считается, что такая альтернация зубца R. обусловливается фазами дыхания, т.е. её также следует рассматривать как признак дыхательной аритмии. Это доказывается тем, что после физической нагрузки (бег) или введения атропина величина вольтажа зубца R сглаживается, и зубцы принимают почти одинаковые размеры по высоте;

• устойчивость направления электрической оси комплекса QRS, которая колеблется в пределах +30° - +75°. Даже при изменении положении тела в пространстве (лежа, сидя и пр.), электрическая ось изменяется незначительно.

5.Важнейшие патологические изменения электрокардиограммы.

При нарушениях сердечной деятельности могут появиться следующие признаки на ЭКГ:

- изменения формы;

- полярности;

- последовательности появления зубцов Р и комплексов QRS;

- изменения (уменьшение, увеличение или колебания) продолжительности интервалов Р-Q, R-R и т.д.).

При обнаруженных всех этих изменениях необходимо снять в каждом отведении большее число сердечных циклов - не 3-4, а 10-11. Если нарушение ритма имеет постоянный характер, то достаточно снять 10-11 комплексов подряд в одном из отведений (обычно - во 2 стандартном). Но если нарушение ритма появляется лишь периодически (например, экстрасистолы), весьма важно зарегистрировать их в возможно большем числе отведений.

Форма зубца Р изменяется, когда:

1 - смещается исходная точка возникновения возбуждения сердца;

2 - нарушается процесс прохождения возбуждения в предсердиях;

3 - изменяется соотношение электродвижущей силы отдельных предсердий.

Свойственная нормальной ЭКГ форма зубца Р определяется первую очередь тем, что первоначальной точкой возникновения возбуждения является синусно-предсердный узел (узел Кейса-Флека). Если исходная точка располагается вблизи синусно-предсердного узла в правом предсердии, то зубец остается положительным, но изменяет свою форму и величину - уменьпается, иногда становится двухфазным с преобладанием положительной фазы.

Если исходной точкой возникновения возбуждения становится пред-сердная часть атриовентрикулярного узла или левое предсердие, то зубец Р становится отрицательным или двухфазным с преобладанием отрицательной фазы.

Когда же источником возбуждения становится средняя или нижняя часть атриовентрикулярного узла, то зубец Р сливается с зубцами желудочкового комплекса.

При мерцании и трепетании предсердий зубец Р исчезает, а вместо него появляются различной величины колебания на всем протяжении ЭКГ. В случаях, когда в синусно-предсердном узле не вырабатывается или блокируется импульс возбуждения, то зубец Р отсутствует совсем.

Зубец Р увеличивается при симпатикотонусе, гипертрофии правого сердца (как предсердия, так и желудочка), пневмониях, эмфиземе и других заболеваниях, обусловливающих повышение кровяного давления в малом круге кровообращения. Он уменьшается и удлиняется при замедленном проведении возбуждения по стенкам предсердий или вследствие их сокращения, что проявляется иногда уплощением верхушки зубца.

Изменения интервала Р-Q заключаются в его удлинении или укоро-чении.

Удлинение интервала Р-Q связывают с замедлением прохождения возбуждения по проводящей системе, главным образом, в атриовентри-кулярном узле, что может быть следствием либо повышеннного тонуса блуждающего нерва, либо анатомическим поражением его проводящей системы. В клинической практике подмечено, что поражения проводящей системы, как правило, сочетаются с дистрофическо-дегенеративными изменениями в миокарде. Учитывая, что замедления проведения возбуждения происходит преимущественно в атриовентрикулярном узле, то удлинение интервала Р-Q нередко обозначают как замедление атриовентрикулярной проводимости.

При повышении тонуса блуждающего нерва отмечается обычно нерезкое увеличение длительности интервала Р-Q. Если причиной удлинения интервала является ваготония, то после пробы с нагрузкой (прогонка) или инъекции атропина продолжительность этого интервала приходит к норме. При нарушении проводниковой системы удлинение интервала Р-Q бывает значительным и при введении атропина удлинение не исчезает.

Такое удлинение может отмечаться при воспалительных и деге-неративно-дистрофических изменениях миокарда. При оценке продолжи-тельности интервала Р-Q необходимо принимать во внимание длительность зубца Р, удлинение которого может отмечаться при замедлении прохождения возбуждения в миокарде предсердий, что также приводит к некоторому удлинению Р-Q.

Укорочение интервала Р-Q наблюдается при повышении тонуса симпатической нервной системы или когда исходная точка возбуждения локализована не в синусно-предсердном узле, а в другой точке предсердий, ближе к атриовентрикулярному узлу (экстрасистолия). .

Форма зубцов комплекса QRS исключительно зависит от состояния внутрижелудочковой проводящей системы. Причем при незначительном её поражении отмечается небольшая деформация зубцов QRS (в виде утолщений или зазубрин), а продолжительность его может оставаться на верхней границе нормы или незначительно увеличивается.

Значительное поражение проводящей системы вызывает резкое увеличение длительности комплекса QRS и резкое выраженное зазубривание, расщепление или раздвоение его зубцов.

Но так как поражение проводящей системы в клинике обычно сопровождается поражением миокарда, то удлинение и расщепление QRS в большинстве случаев указывает на диффузное или очаговое поражение сердечной мышцы - как сократительного миокарда, так и, главным образом, проводящей системы.

Увеличение зубцов комплекса QRS отмечается при гипертрофии миокарда желудочков, повышенной возбудимости сердечной мышцы и повышенном тонусе симпатического нерва. Снижение высоты зубцов комплекса QRS наблюдается при поражении миокарда (миокардиодистрофии, миокардиодегенерации и т. д.), перикарда, а также в результате снижения биопотенциалов экстракардиального происхождения (ожирение, сухость кожи, отеки, экссудативный плеврит, пневмоторакс, эмфизема легких и т. д.) и при повышении тонуса парасимпатического нерва. Важнейшим признаком инфаркта миокарда является патологический зубец Q - глубокий (у человека более 1/3 -1/4 зубца R) .

В тех случаях, когда отмечается преобладание левого желудочка, зубец R высокий в 1 отведении, в то время как во 2 отведении он низкий. При преобладании правого желудочка зубец R высокий в 3 отведении, а в 1 отведении - низкий.

Появление глубокого с зазубринами зубца S во всех трех отведениях (совместно с изменениями зубца R и низким его вольтажем) указывает на склеротические процессы в миокарде, перикардит, нарушения обменных процессов и др.

Отсутствие сегмента S-Т наблюдается при поражении внутрижелудочковой проводящей системы вследствие замедления возбуждения желудочков (непосредственно вслед за окончанием процесса возбуждения , а, возможно, и до его окончания, начинается процесс прекращения возбуждения и, вследствие этого, отсутствует сегмент S-Т).

Смещение сегмента S-Т связывают с нарушением коронарного кровообращения, морфологическими нарушениями миокарда и при нарушениях обмена веществ.

При поражении левого желудочка смещение сегмента S-Т происходит вниз в 1 отведении (и иногда во 2), при поражении правого желудочка сегмент S-Т смещается вниз в 3 отведении (и иногда во 2).

При миокардитах наблюдается опущение интервала S-Т, при остром инфаркте сердца интервал S-Т имеет монофазную кривую, а подъем интервала S -Т в виде вогнутой дуги характерен при остром перикардите.

При оценке изменений зубца Т необходимо учитывать, что это наиболее чувствительная часть электрокардиограммы, изменяющаяся под влиянием не только патологических факторов, но и многих физиологических моментов, сказывающихся на обменных процессах в сердечной мышце (обильный прием воды, корма, высокое стояние диафрагмы, боли в желудочно-кишечном тракте, нарушения обменных процессов в организме и многое другое).

Увеличение зубца Т отмечается при повышенном тонусе симпатического нерва, гипертрофии сердца, нарушении обменных процессов в сердечной мышце, гиперкалиемии, ишемии и гипоксических состояний.

Снижение зубца Т отмечается при раздражении парасимпатического нерва, ослаблении обмена веществ в сердечной мышце и ряде поражений в сердечной мышце.

Всякое поражение сократительного миокарда обычно отражается на форме, величине и направлении зубца Т. Причем изменение зубца Т в 1 и 2 отведениях чаще связано с поражением левого желудочка, а изменение зубца Т во 2 и 3 отведениях связано с преимущественным поражением правого желудочка.

Типичным признаком раннего периода инфаркта миокарда является смещение вверх сегмента S-Т - обычно в сочетании с выпуклой его формой. В первые сутки острого инфаркта миокарда подъем сегмента S-Т может наблюдаться еще до появления патологических зубцов Р и отрицательных зубцов Т. Зубцы Т могут в этот период быть двухфазными (±) с первой положительной фазой.

Все признаки, характерные для острых нарушений коронарного кровообращения, могут появляться при других органических или функциональных поражениях миокарда, поэтому окончательная трактовка ЭКГ возможна только в результате подробного клинического исследования.

6.Функциональные пробы, проводимые с помощью электрографии.

Целью их проведения является:

- выявление скрытых нарушений электрических процессов в сердце;

- уточнение природы тех изменений ЭКГ, которые обнаружены при предварительно проведенном электрокардиографическом исследовании; - установление обратимости или необратимости обнаруженных изменений электрических процессов в миокарде;

- выбор наиболее целесообразного лечения и наиболее рациональных дозировок лекарственных веществ.

Проба должна начинаться с записи исходной ЭКГ в покое, которую надо не только зарегистрировать, но и оценить. Следует иметь в виду, что эта ЭКГ необходима не только для сравнения ее с последующими, но и для решения вопроса о том, нет ли противопоказаний к проведению пробы.

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы клинически здоровых высококлассных (спортивных) лошадей.

Оценку функционального состояния сердечно-сосудистой системы у здоровых лошадей в основном проводят по величине зубцов электрокардиограммы и длительности интервалов. Однако эти данные не всегда информативны, так как в тренинге находятся в основном здоровые животные, электрокардиографические показатели которых соответствуют нормативным, а функциональные возможности переносить интенсивные нагрузки даже у них различны.

Степень тренированности сердечно-сосудистой системы можно оценить с помощью дополнительных показателей, наиболее ценными из которых являются: систолические показатели желудочков (СПж) и предсердий (СПп), диастоло-систолический коэффициент (ДСК), сердечный показатель (heart sсоге).

Величина СПж у лошади может колебаться от 20-50%. Чем ниже значение систолического показателя, тем выше функциональные возможности сердечнососудистой системы. У менее тренированных рысистых лошадей время электрической систолы более продолжительно.

Систолический показатель предсердий вычисляется по формуле:

СПп = (Р-Q)х100%/(R-R)

Резкое возрастание величины СПп можно наблюдать на ЭКГ лошадей испытывавших очень интенсивные нагрузки, в основном не адекватные их физическому состоянию и степени тренированности. Удлинение интервала Р-р в большинстве случаев происходит за счет уширения зубца Р (при возрастании активности предсердий в результате резкого повышения кровяного давления в малом круге кровообращения при очень интенсивных нагрузках).

Повышение СПп может быть и у животных с хронической патологией дыхательной системы.

Известно, что в период расслабления миокарда происходит питание сердечной мышцы и снабжение её кислородом. В оценке функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы большое внимание должно уделяться определению диастоло-систолического коэффициента.

Диастоло-систолический коэффициент представляет собой отношение длительностей диастолы (Т- Q) и электрической систолы (Q-Т).

ДСК=(Т- P)/ (P-Т)

ДСК показывает, во сколько раз диастола по длительности превосходит систолу.

При значении ДСК=1 периоды сокращения и расслабления миокарда равны. Если ДСК<1, то длительность диастолы недостаточна, в этот период может быть нарушено коронарное кровообращение, развивается гипоксия и изменяется обмен электролитов в миокарде.

У жеребцов с более высокими функциональными возможностями сердечно-сосудистой системы при той же частоте сердечных сокращений на ЭКГ отмечается более короткая систола (на 0,02-0,04 с.) и более продолжительная диастола (на 0,03-0,17 с.), а значение СПж снижено на 3,7-1 1,3%, ДСК>1 .

Правильно организованный тренинг вызывает развитие физиологической гипертрофии миокарда у лошадей. Увеличение массы сердечной мышцы, не сопровождающейся патологическими явлениями может способствовать повышению ударного и минутного объема кровообращения.

«Сердечный показатель» представляет собой среднее значение длительности (мс) интервала QRS в трех стандартных отведениях от конечностей:

(Q1R1S1 + Q2R2S2 + Q3R3S3) : 3

Время проведения электрического импульса в желудочках сердца

у лошади зависит от толщины миокарда стенки желудочков. Следовательно, по величине «сердечного показателя» можно судить о массе миокарда желудочков.

Установлена зависимость между величиной «сердечного показателя», массой миокарда и работоспособностью у лошадей при коэффициенте корреляции до 0,8.

У лошадей с большей массой сердца выше функциональные возможности организма переносить физические нагрузки. Высокие значения «сердечного показателя» считаются положительными при условии, что животные клинически здоровы, электрокардиографические показатели соответствуют нормативным стандартам.

У клинически здоровых лошадей величина «сердечного показателя» составляет от 85,74 ±2,17 мс до 124,83 ±4,35 мс, в зависимости от интенсивности тренинга и работоспособности.

Проба с физической нагрузкой.

Проба с физической нагрузкой проводится для выявления скрытых электрокардиографических признаков ишемической болезни сердца.

Физическая нагрузка всегда устанавливается в соответствии с тяжестью заболевания. Пользоваться при этом какой-либо постоянной схемой не рекомендуется.

Повторные ЭКГ снимают тотчас после окончания нагрузки, через 3 минуты и через 5 минут. Если ЭКГ не приходит к исходной через 6 минут отдыха то повторяют съемку через 10-15-20 и т.д. - до полного возвращения показателей ЭКГ к исходному.

Оценка изменений ЭКГ при пробе с физической нагрузкой. Нормальная реакция на физическую нагрузку заключается в учащении синусового ритма (до 50-60% исходной частоты), небольшом увеличении зубца Р и зубца R в третьем отведении и уменьшении этих зубцов в первом отведении; может быть небольшое смещение вниз сегмента S-Т. Все эти изменения исчезают к 6 минуте отдыха.

Наиболее частым признаком скрытой коронарной недостаточности является смещение сегмента S-Т вниз более чем на 0,5 мм, при этом форма смещенного сегмента S-Т может быть горизонтальная, «седловидная» и нисходящая («ишемические» варианты смещения S-Т). Если форма смещенного S-Т косая восходящая, то признаком ишемии является смещение сегмента S-Т более чем на 2 мм, и при этом смещенная ниже изолинии часть сегмента должна быть не менее 0,08 с по продолжительности.

Менее убедительным признаком коронарной недостаточности является значительное уплощение зубцов Т или изменение их полярности.

Весьма выраженным признаком коронарной недостаточности является подъем горизонтального или выпуклого сегмента S-Т. При этом в некоторых отведениях может быть одновременное смещение сегмента S-Т вниз.

Проба с физической нагрузкой может оказать влияние на имеющиеся нарушения ритма и проводимость. Исчезновение после нагрузки экстрасистол и удлинение интервала Р-Q указывают на то, что нарушения могли быть связаны с повышением тонуса блуждающего нерва. Усиление нарушений ритма и проводимости после физической нагрузки, наоборот, свидетельствует об их зависимости от повышенного влияния симпатической иннервации.

ЭКГ при задержке дыхания.

Вместо физической нагрузки для достижения преходящей гипоксии сердечной мышцы может быть проведена проба с задержанием дыхания. Эта проба особенно пригодна для лежачих или недавно оперированных больных, а также для решения вопроса о возможности применения наркоза.

Оценка. При здоровом работоспособном сердце даже длительная задержка дыхания - свыше 60 секунд - не оказывает сколько-нибудь заметного

влияния на ЭКГ.

У сердечно больных, как правило, наступают изменения зубца Т в виде уплощения его, перехода в изоэлектрический или отрицательный. Появление экстрасистол следует считать неблагоприятным симптомом.

Опущение сегмента S-Т наблюдается редко, так как, по-видимому, задержка дыхания не столь большая нагрузка, чтобы спровоцировать недостаточность коронарного кровообращения.

Проба с атропином. Введение подкожно 0,1% раствора сернокислого атропина вызывает ту или иную степень блокирования парасимпатических влияний на сердце. Пробу проводят с целью выявления роли повышенного тонуса блуждающего нерва в происхождении нарушений ритма и проводимости.

При проведении пробы с атропином ЭКГ снимают до введения препарата, затем повторяют не реже чем через 15, 30 и 60 минут после инъекции. При этом иногда выявляется двухфазная реакция: более ранняя (через 15 мин), кратковременная, заключающаяся в урежении синусового ритма, иногда даже в появлении атриовентрикулярной диссоциации, и более поздняя и продолжительная, выражающаяся в учащении синусового ритма и уменьшении признаков повышенного тонуса блуждающего нерва.

7.Заключение по электрокардиограмме.

Единой схемы заключения не существует. Общепринято, что выставлять по ЭКГ диагноз болезни нельзя. Обычно в заключении фигурирует оценка числа сердечных сокращений, характер сердечного ритма (синусовый или несинусовый), наличие аритмии, направление электрической оси сердца, форма, продолжительность измененных зубцов и интервалов ЭКГ, патологическое расположение сегмента R(S)-Т. При отсутствии изменений дается заключение о том, что ЭКГ представляет вариант возрастной нормы. Если имеются отклонения, указывается преимущественное поражение того или другого желудочка или предсердия, констатируются имеющиеся нарушения ритма и проводимости.