Клинико-функциональная характеристикА и оптимизациЯ диагностики внебольничныХ пневмониЙ 14. 00. 05 внутренние болезни

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- Клинико-функциональная характеристика и возможности восстановительного лечения больных, 382.92kb.

- Клинико-генетическое прогнозирование риска развития ишемической болезни сердца 14., 572.45kb.

- Клинико-диагностические критерии супрапищеводных синдромов гастроэзофагеальной рефлюксной, 329.02kb.

- Клиническая и морфофункциональная характеристика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 290.17kb.

- Клинико-эпидемиологические особенности метаболического синдрома у больных профессиональными, 337.94kb.

- Расписание лекций по дисциплине «внутренние болезни», 62.03kb.

- Стратегия диагностики и лечения ишемической болезни сердца в торако-абдоминальной онкохирургии, 788.25kb.

- Эпидемиология, оптимизация диагностики и профилактики меланоцитарных дерматозов в республике, 282.66kb.

- Автореферат диссертации на соискание учёной степени, 320.76kb.

- Оптимизация системного подхода в реабилитации больных сахарным диабетом с высокой коморбидностью, 922.15kb.

Регионарные значения АКП в пораженной и интактной зонах легкого также были повышены на 10-й мин и более значительно – на 30-й мин исследования (таблица 2).

Таблица 2

Регионарные значения АКП у пациентов ВП (Me, (Q1-Q2), p)

| Значения АКП для пораженной зоны (ПЗ) и интактной зоны (ИЗ) легкого | Пациенты ВП(n=35) | Контрольнаягруппа (n=20) | p1-2 | |

| АКП, % (10 мин) | ПЗ | 22,90 (21,38-26,73) | 11,60 (10,23-12,63) | <0,001 |

| ИЗ | 18,90 (16,18-22,83) | 11,60 (10,23-12,63) | <0,001 | |

| АКП, % (30 мин) | ПЗ | 39,90 (37,23-44) | 22,30 (19,53-24,73) | <0,001 |

| ИЗ | 29,50 (25,48-37,83) | 22,30 (19,53-24,73) | <0,001 | |

Как интегральные, так и регионарные индивидуальные значения АКП у пациентов ВП имели однонаправленные изменения – в сторону повышения.

Кроме того, было обнаружено повышение интегральных значений АКП при ВПаи и ВПии в пораженном и интактном легких на 10-й мин и на 30-й мин исследования (р<0,001 – для всех). При этом различий значений АКП у пациентов ВПаи и ВПии не было.

Регионарные значения АКП у пациентов в зонах поражения с ВПаи и ВПии показали, что при ВПаи АКП была увеличена более значительно – почти в 2 раза – на 30-й мин (р<0,001). При ВПии в зоне поражения АКП была повышена на 10-й мин (р<0,001) и более выраженным было ее повышение на 30-й мин (р<0,001). Определенный интерес представляло обнаружение повышения АКП в интактных зонах легких на 10-й мин и на 30-й мин исследования при обоих типах легочного инфильтрата (р<0,001; <0,001, <0,001 и 0,002) и, более того, степень повышения АПК была одинаковой на 10-й мин (р=0,494) и на 30-й мин исследования (р=0,687).

При моно- и полисегментарной распространенности легочного инфильтрата интегральные и регионарные значения АКП в пораженном и интактном легких были также повышены на 10-й мин и на 30-й мин исследования (р<0,001 – для всех), причем, степень этого повышения при моно- и полисегментарной распространенности инфильтрата была одинакова.

Повышенные в дебюте ВП значения АКП сохранялись через 3 месяца после клинико-рентгенологического выздоровления, хотя и отмечалась некоторая тенденция к их снижению.

Повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны легких при развитии в них острой воспалительной реакции, по-видимому, вызвано местным и системным действием провоспалительных цитокинов и АФК. Проведенные нами исследования показали, что развивающийся в дебюте ВП окислительный стресс, приводит к нарушению устойчивости мембран эритроцитов. При этом известно, что нарушения в мембранах клеток органа-мишени всегда коррелируют с трансформациями плазматической мембраны эритроцитов, участвующих в поддержании гомеостаза на уровне всего организма (В.В. Новицкий, Н.В. Рязанцева, Е.А. Степовая, 2004). Поэтому возможно допустить, что повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны интактного легкого может быть объяснено только следствием системной воспалительной реакции, тогда как более выраженное повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны в пораженном легком (и в пораженной зоне) обусловлено сочетанным воздействием провоспалительных агентов на местном и общем уровнях.

Таким образом, нами получены новые данные, свидетельствующие о том, что у пациентов ВП в дебюте заболевания отмечается значительное (практически вдвое) повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны. Причем, это повышение носит двусторонний характер: регистрируется как в пораженном, так и в интактном легких, одинаковой степени выраженности при ВПаи и ВПии, а также при моно- и полисегментарной распространенности легочного инфильтрата. При этом регионарные значения АКП для пораженной зоны, где локализуется легочный инфильтрат, и аналогичной ей интактной зоны противоположного легкого, полностью соответствуют направленности изменений интегральных величин АКП. Сопоставить полученные результаты с данными литературы не представляется возможным, поскольку ранее подобные исследования с использованием метода статической вентиляционной пульмоносцинтиграфии, не проводились.

Обнаруженные изменения показателей ВПП у пациентов ВП могут иметь диагностическое значение, в частности: увеличение V/Q соотношения на стороне поражения свыше 1,0; повышение АКП в пораженном и в интактном легких на 10-й мин исследования – 20,90 (17,60-24,85)% и 17,90 (16,00-21,85)% соответственно, и на 30-й мин исследования – 33,70 (30,33-41,70)% и 29,55 (24,48-36,63)% соответственно; увеличение U/L-V – 0,80 (0,70-1,00) и U/L-Q – 0,82 (0,75-0,90) на стороне поражения при ВПаи и увеличение U/L-Q в пораженном и в интактном легких – 0,81 (0,75-0,90) и 0,73 (0,70-0,80) – при ВПии.

Сравнительный анализ значений АКП у пациентов ВП и односторонней тромбоэмболией дистальных ветвей легочной артерии выявил существенные их отличия, которые могут быть использованы для дифференциальной диагностики очагово-инфильтративных изменений легких при ВП и односторонней тромбоэмболии дистальных ветвей легочной артерии. У пациентов ВП АКП в пораженном легком значительно превышала АКП у пациентов тромбоэмболией дистальных ветвей легочной артерии: на 10-й мин исследования – 20,90 (17,60-24,85)% и 7,00(5,30-7,20)% соответственно; на 30-й мин исследования – 33,70 (30,33-41,70)% и 14,40 (12,00-16,20)% соответственно.

Механика дыхания при внебольничных пневмониях

Интегральная механика дыхания и структура ОНС легких исследована у 31 пациента ВП: отмечалось увеличение неэластической фракции работы дыхания до 0,863 (0,579-1,226) Дж/мин, которое было связано с ростом ее значений на вдохе и выдохе (р=0,022 и 0,013). При этом, интегральные значения ОНСвд (0,332 (0,187-0,405) кПа·сек/л) и ОНСвыд (0,446 (0,337-0,742) кПа·сек/л) были выше, чем у здоровых лиц (р=0,003, р=0,001). Поскольку Raw у них регистрировалось в пределах нормальных значений – 0,22 (0,19-0,28) кПа·сек/л или 75,70 (64,60-100,50)% от должной величины, то повышение ОНС происходило за счет тканевого трения (ТТ), которое определялось методом вычитания Raw (определенного посредством бодиплетизмографии) из ОНС и составляло – ТТвд – 0,106 (0,045-0,222) и ТТвыд – 0,187 (0,109-0,482) (р=0,019, р=0,001).

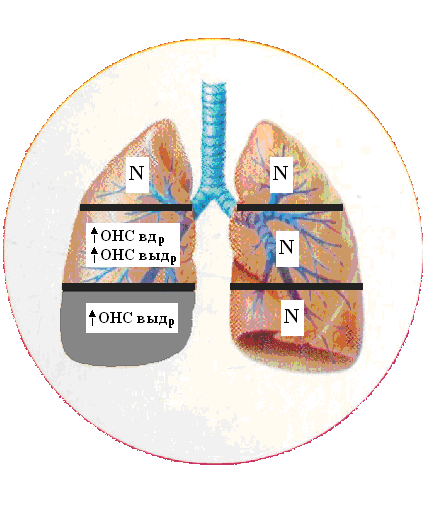

Регионарные значения ОНС легких (верхней, средней и нижней зон) у пациентов ВП на вдохе и выдохе (ОНСвдр и ОНСвыдр) показали, что у пациентов с локализацией инфильтрата в нижней зоне правого легкого (рисунок 4) было увеличено только ОНСвыдр до 0,333 (0,119-1,194) кПа·сек/Ом (р=0,012). В средней зоне правого легкого (на стороне поражения) ОНСвдр составляло 0,389 (0,119-0,788) кПа·сек/Ом, а ОНСвыдр – 0,646 (0,214-1,179) кПа·сек/Ом, что превышало таковые у здоровых лиц (р=0,021 и р=0,001). В верхней зоне правого легкого значения ОНСвдр и ОНСвыдр были сопоставимы с аналогичными значениями в контрольной группе (р=0,255 и 0,064). Регионарные значения ОНС в верхней, средней и нижней зонах интактного легкого не отличались от аналогичных значений у лиц контрольной группы.

Рис. 4. Схематическое изображение состояния регионарных ОНС легких у пациентов ВП с локализацией инфильтрата в нижней доле правого легкого (N – нормальные значения ОНСвдр и ОНСвыдр; ↑ОНСвдр и ↑ОНСвыдр – повышение значений ОНСвдр и ОНСвыдр соответственно; серым цветом выделена зона поражения)

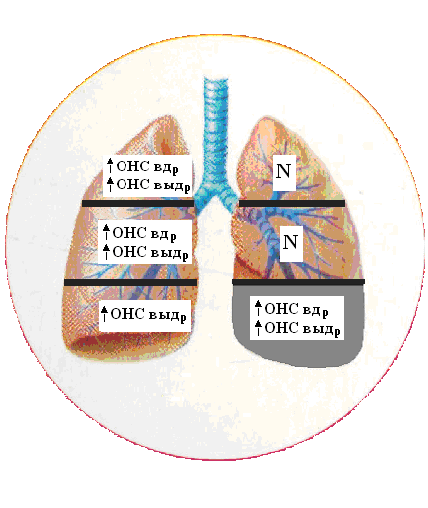

У пациентов с локализацией инфильтрата в нижней доле левого легкого (рисунок 5) было зарегистрировано увеличение значений регионарных ОНС легких в пораженной зоне: ОНСвдр – 0,461 (0,156-0,722) кПа·сек/Ом, ОНСвыдр – 0,404 (0,185-0,725) кПа·сек/Ом (р=0,007, р=0,043). Значения регионарных ОНС в средней и верхней зонах пораженного легкого были сопоставимы с аналогичными значениями у лиц контрольной группы. В нижней зоне интактного легкого ОНСвдр соответствовало таковому у здоровых лиц (р=0,317), тогда как ОНСвыдр было увеличено – 0,235 (0,132-0,368) кПа·сек/Ом (р=0,043). В средней зоне ОНСвдр составляло 0,409 (0,207-0,667) кПа·сек/Ом, ОНСвыдр – 0,331 (0,229-0,847) кПа·сек/Ом, что превышало аналогичные значения у лиц контрольной группы (р=0,013 и 0,022). Такие же результаты были получены в верхней зоне правого (интактного) легкого: ОНСвдр – 0,646 (0,331-1,745) кПа·сек/Ом, ОНСвыдр – 0,812 (0,297-2,572) кПа·сек/Ом (р=0,002, р=0,003).

Рис. 5. Схематическое изображение состояния регионарных ОНС легких у пациентов ВП с локализацией инфильтрата в нижней доле левого легкого (N – нормальные значения ОНСвдр и ОНСвыдр; ↑ОНСвдр и ↑ОНСвыдр – повышение значений ОНСвдр и ОНСвыдр соответственно; серым цветом выделена зона поражения)

Таким образом, повышение интегрального значения ОНС легких сопровождалось различием его регионарных значений. У пациентов ВП были обнаружены качественные и количественные различия значений регионарных ОНС легких, как в зонах локализации легочного инфильтрата, так и в остальных зонах пораженного и интактного легких.

Учитывая обнаруженную разнонаправленность регионарных значений ОНС на фоне повышения интегрального значения ОНС легких, было проведено сопоставление полученных данных с интегральными и регионарными значениями АКП.

Интегральные значения АКП при локализации легочного инфильтрата в нижней доле правого легкого были повышены в пораженном и в интактном легких на 10-й и на 30-й мин исследования: в пораженном – 22,60 (17,60-25,70)% и 32,80 (27,75-44,00)% (р<0,001 и <0,001), в интактном – 19,40 (15,70-22,15)% и 30,00 (24,25-40,90)% (р<0,001 и <0,001). Интегральные значения АКП при локализации легочного инфильтрата в нижней доле левого легкого также были повышены в пораженном и в интактном легких на 10-й и на 30-й мин исследования: в пораженном – 17,60 (17,00-20,25)%, и 31,40 (26,05-41,40)% (р<0,001 и <0,001), в интактном – 17,60 (17,00-20,25)% и 31,40 (26,05-41,40)% (р<0,001 и <0,001).

Регионарные значения АКП при локализации инфильтрата в нижней доле, как правого, так и левого легкого, во всех зонах – верхних, средних и нижних пораженного и интактного легких, по сравнению с аналогичными значениями АКП у лиц контрольной группы, были повышены как в пораженном, так и в интактном легких.

Таким образом, у пациентов ВП (независимо от локализации легочной инфильтрации) было обнаружено генерализованное повышение проницаемости альвеолярно-капиллярных мембраны.

Обсуждая полученные данные, прежде всего необходимо отметить, что в результате диффузного повышения проницаемости структур альвеолярно-капиллярной мембраны априори предполагается повышение ТТ в легких диффузного характера, что отчасти возможно за счет уменьшения просвета бронхов. Ведь не только в альвеолярной зоне легких повышается содержание воспалительного экссудата, но также оно может повышаться на уровне мелких и средних бронхов (на вдохе и выдохе). Поэтому можно ожидать повышение ОНС легких и, отчасти, Raw. Тем не менее, исследование это не подтвердило. Это выразилось в том, что в отдельных зонах легких показатели регионарного сопротивления были стабильно нормальными при любой локализации пневмонии. В связи с тем, что методы исследования регионарной механики не позволяют дифференцировать Raw и ТТ, мы исходили из общей характеристики механики дыхания и полученных нами данных – Raw при ВП является нормальным, а повышение ОНС обусловлено повышением ТТ. Таким образом, мы пренебрегли возможностью повышения регионарного Raw, и, следовательно, повышение ОНС рассматривали как результат повышения ТТ. Причины того, что в ряде зон легких ТТ повышено, а в других осталось нормальным, остаются неизвестными. Сопоставление региональных петель ОНС с обсуждаемыми результатами измерения, однако, позволяет высказать предположение о том, что отсутствие повышения ТТ в тех зонах, где оно должно было бы быть повышенным, согласно объяснению результатов повышения АКП, очевидно связано с повышенной механической активностью легких в этих зонах, благодаря которой преодолевается значительная часть ОНС и, следовательно, ТТ.

Отрицательный регионарный гистерезис легких у пациентов ВП встречался в 29% случаев (у здоровых лиц – в 50%), у пациентов ХОБЛ – в 23,8% случаев (А.Ю. Кашута, 2007). В отличие от здоровых лиц у пациентов ВП и ХОБЛ было выявлено сглаживание механических характеристик легких по зонам, которое, по-видимому, обусловлено тем, что при патологии, когда имеется нарушение механики дыхания и увеличивается нагрузка на аппарат внешнего дыхания, степень неравномерности участия отдельных регионов в механике дыхания уменьшается, что рассматривается как проявление механизма поддержания регионарного гомеостазиса легких (Ф.Ф. Тетенев, Кашута А.Ю., 2007). Напряжение системы, поддерживающей механический гомеостазис легких, приводит к выравниванию механической характеристики легких по зонам, вследствие чего механическая неравномерность их уменьшается и, поэтому, извращения регионарных дыхательных петель обнаруживаются реже.

Функциональная компьютерная томография высокого разрешения в диагностике нарушений бронхиальной проходимости у пациентов ВП

Возможности функциональной КТВР с использованием денситометрического показателя – градиента плотности (ГП) были изучены для оценки бронхиальной проходимости у пациентов ВП. Известно, что у пациентов ХОБЛ величина среднего ГП обоих легких связана со степенью обструктивных нарушений (r=-0,67; p=0,001), что выражалось в снижении среднего ГП при нарастании обструктивных нарушений и при отсутствии отличий ГП по правому и левому легким (p=0,43) (О.В. Родионова, 2005).

Поскольку существуют объективные трудности оценки среднего ГП при пневмонии в каждом легком раздельно, оценка ГП при ВП проводилась по интактному легкому. Для исследования бронхиальной проходимости у пациентов ВП было проведено сопоставление полученных значений среднего ГП по интактному легкому (обозначенного как интегральный ГП в отличие от среднего ГП по обоим легким у пациентов ХОБЛ и контрольной группы) и Raw. Значения Raw и интегрального ГП по интактному легкому были сопоставлены с данными исследования лиц контрольной группы, у которых Raw составляло 84,1 (73,2-90,3) % от должной величины и средний ГП был 119,4 (104,3-125,0) Hu. У пациентов ХОБЛ Raw составляло 189,1 (163,5-193,8) % от должной величины и средний ГП – 82,1 (69,6-92,6) Hu.

Значения интегрального ГП у пациентов ВП (109,4 (89,9-116,8) Hu) соответствовали ГП в контрольной группе (p=0,63) и значительно отличались от ГП у пациентов ХОБЛ (p=0,001). Сопоставление интегрального ГП и Raw у пациентов ВП свидетельствовало о наличии более слабой отрицательной корреляционной связи (r=-0,57) между Raw и ГП по сравнению с сильной отрицательной корреляционной связью (r=-0,67; р=0,0001) у пациентов ХОБЛ.

Дополнительно были изучены значения интегрального ГП у пациентов ВП в зависимости от наличия/отсутствия повышения Raw. У 48 пациентов ВП Raw было в пределах нормальных значений – 83,2 (70,7-94,1) % должных величин, у 8 пациентов – зарегистрировано его повышение: 193,8 (138,8-233,5) % должных величин (при дальнейшем обследовании у них впервые была диагностирована ХОБЛ). Интегральный ГП в интактном легком у пациентов ВП без нарушения бронхиальной проходимости составлял 113,2 (98,1-120,5) Hu и не отличался от ГП у лиц контрольной группы (p=0,58). У пациентов с нарушением бронхиальной проходимости, у которых при дальнейшем обследовании впервые была диагностирована ХОБЛ, интегральный ГП (80,4 (72,4-91,1) Hu) был ниже значений ГП в контрольной группе (p=0,0001).

У пациентов с нормальными и повышенными значениями Raw между ГП и Raw была установлена отрицательная средней силы корреляционная связь (r=-0,42 и r=-0,50 соответственно), достоверная у пациентов ВП без повышения Raw (p=0,0003) и недостоверная у 8 пациентов ВП, что, по-видимому, было обусловлено небольшим числом наблюдений.

Полученные статистические зависимости подтвердили возможность использования интегрального ГП по интактному легкому как инструмента, имеющего самостоятельное значение в оценке состояния бронхиальной проходимости у пациентов ВП. Нарушений бронхиальной проходимости в большинстве случаев ВП по данным функциональной КТВР не было обнаружено. Снижение интегрального ГП в интактном легком у пациентов ВП свидетельствовало о нарушении бронхиальной проходимости и наличии у них скрыто протекающей ХОБЛ.

Кроме того, было исследовано влияние β2-агониста сальбутамола на состояние бронхиальной проходимости у пациентов ВП путем определения Raw и интегрального ГП до и после применения бронхолитика: зарегистрировано снижение значений Raw на 12% и возрастание интегрального ГП на 3%. Тогда как при анализе индивидуальных значений интегрального ГП у 30,2% пациентов ВП, несмотря на снижение Raw, были обнаружены парадоксальные изменения интегрального ГП по интактному легкому в виде его уменьшения.

Анализ индивидуальных значений вентиляционных показателей и показателей структуры общей емкости легких до и после ингаляции бронхолитика показал, что, несмотря на снижение Raw и расширение бронхов, структура общей емкости легких не претерпевала ни количественных, ни качественных изменений. В то же время, на ГП, как на денситометрический показатель, отражающий состояние плотности легочной ткани, могут оказывать влияние не только нарушения вентиляции, но и, в частности, инспираторно-экспираторные изменения объема тканевой жидкости и кровенаполнения в сосудах легких (Е.К. Уэйра, Дж.Т. Ривса, 1995; М.А. Гриппи, 2001). Так, у пациентов ВП было определено повышение ТТ и на вдохе и на выдохе, которое могло быть обусловлено дыхательными колебаниями объема воспалительной жидкости в интерстиции и альвеолярном пространстве, дыхательными изменениями кровенаполнения легких, трением между хорошо и плохо вентилирующимися участками легких, а также ньютоновским трением. При ВП, по-видимому, эти изменения объемов кровотока и тканевой жидкости выражены в большей степени, чем в физиологических условиях, поскольку при ВП нами было обнаружено генерализованное поражение структур альвеолярно-капиллярной мембраны – как в пораженном, так и в интактном легких.

Изложенное представляется основанием для заключения о том, что именно первые два механизма вносят основной вклад в изменение плотности легочной ткани при ВП. Тем более что парадоксальное снижение ГП было установлено у пациентов с большей распространенностью инфильтрации легочной ткани и альвеолярным типом инфильтрата, где объем воспалительной жидкости в альвеолярном пространстве и интерстиции более значительный. Результаты исследования ГП можно рассматривать в качестве подтверждения вовлечения интактного легкого в патологический процесс, развивающийся при ВП.

Заключение. При внебольничной пневмонии бронхиальное сопротивление нормальное, а тканевое трение повышено за счет генерализованного повышения альвеолярно-капиллярной проницаемости. Повышение же бронхиального сопротивления при этом доказывает наличие хронических обструктивных заболеваний легких в качестве фонового заболевания. Диагностика хронических обструктивных заболеваний легких во всех случаях возможна с помощью физических методов исследования.

Внебольничная пневмония – это очаговое воспалительное заболевание, однако поражение альвеолярно-капиллярной мембраны проявляется генерализованно и обусловлено окислительным стрессом, что объясняет общую воспалительную реакцию организма. При тромбоэмболии дистальных ветвей легочной артерии нет повышения альвеолярно-капиллярной проницаемости, что является надежным дифференциальным симптомом внебольничной пневмонии и тромбоэмболии дистальных ветвей легочной артерии.

Различия выраженности клинической картины внебольничной пневмонии по распространенности, типу легочного инфильтрата, выраженности общей воспалительной реакции организма не отражаются на одинаковой степени интенсивности окислительного стресса, генерализации поражения альвеолярно-капиллярной мембраны. Причины этого противоречия остаются неизвестными.

Регионарные показатели общего легочного гистерезиса при внебольничной пневмонии варьируют от отрицательных до положительных величин, что обусловлено проявлениями регионарной механической активности легких, являющейся компенсаторной реакцией в механической системе легких, резерв которой при внебольничной пневмонии снижается. Раскрытие природы компенсаторных механизмов и механизма возмещения нарушения альвеолярно-капиллярной мембраны, сохраняющегося в отдаленном периоде после выздоровления, требует специальных исследований с помощью новых методов исследования, которые еще предстоит изобрести.