Диссертация на соискание ученой степени

| Вид материала | Диссертация |

- Диссертация на соискание ученой степени, 3188.43kb.

- Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук, 1614.07kb.

- М. С. Тарков Математические модели и методы отображения задач обработки изображений, 17.1kb.

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2079.82kb.

- Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук, 5248.42kb.

- Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой степени доктора медицинских, 907.5kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 3924.03kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2781.79kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2577.32kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2127.42kb.

III.3. Содержание и дидактические возможности мультимедийного курса «Открытая Астрономия» и телекоммуникационных средств по астрономии

Теория

Созданный нами интерактивный мультимедийный курс «Открытая Астрономия», содержащий электронный учебник (10 глав, 35 разделов, более 156 параграфов), имеет следующую структуру электронного учебника с системой гиперссылок (рис. 21):

Глава 1

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Параграф 1.1.1. Параграф 1.1.2. Параграф 1.1.3.

Рис.21. Структура электронного учебника «Открытая Астрономия».

Интерактивный мультимедийный курс «Открытая Астрономия» зарегистрирован в Информационно-библиотечном фонде под регистрационным номером 50200100438 Отраслевым фондом алгоритмов и программ (ОФАП) Государственного координационного центра информационных технологий Министерства образования Российской Федерации.

В приложении № 12 «Содержание курса «Открытая Астрономия» приведена полностью структура текста электронного учебника. Каждый раздел содержит учебную информацию, в виде гипертекста, например, раздел 2.1. «Природа света» главы «Свет и вещество» имеет три параграфа:

- Параграф 2.1.1. Электромагнитное излучение

- Параграф 2.1.2. Законы геометрической оптики

- Параграф 2.1.3. Основы волновой оптики

В них раскрываются вопросы:

Природа света. Электромагнитное излучение. Основные законы геометрической оптики. Телескопы. Рефрактор. Рефлектор. Радиотелескопы. Аберрации телескопа. Влияние атмосферы. Орбитальные телескопы. Тепловое излучение. Шкала температур. Основные фотометрические единицы. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Спектр. Спектр белого света. Спектральные линии. Природа спектральных линий. Классификация спектров. Спектрографы. Эффект Доплера.

Таким образом, интерактивный курс «Открытая Астрономия» максимально обеспечивает отражение содержания учебного материала, соответствующее современным школьным учебникам по астрономии Воронцова-Вельяминова Б.А. [], Засова А.В., Кононовича Э.В. [], Левитана Е.П. [], Порфирьева В.В. [].

В ряде параграфов в «Открытой Астрономии» рассматриваются теоретические вопросы несколько шире, чем в школьном курсе, на уровне учебника «Общий курс астрономии» Э.В. Кононовича и В.И.Мороза [] и «Справочника любителя астрономии» П.Г. Куликовского, под редакцией В.Г. Сурдина [].

В этом случае учебный материал электронного курса расположен в виде гипертекста таким образом, что на более сложную информацию, выходящею за рамки школьных учебников, можно попасть по гиперссылке только прочитав текст электронного учебника, соответствующий программе школьного курса астрономии [, , ].

Большая часть задач, вставленных в интерактивный курс «Открытая Астрономия», опубликованы нами ранее в «Карточки индивидуальных заданий по астрономии 11 класс. //Физика: Приложение к газете «Первое сентября» 1997–1998 гг., в книге Сурдина В.Г. «Астрономические олимпиады. Задачи с решениями», в составлении некоторых задач которой мы участвовали (Андреева Н.Н.) []. Задачи, вставленные в мультимедийный курс имеют разную степень сложности, от самых простых, которые можно использовать на уроках естествознания в 5–6 классах, физики в 7-9 классах, до слож-

ных, олимпиадных задач. Часть вопросов и задач имеют подробные решения для формирования у учащихся способов самостоятельной работы над задачами, для самоконтроля и коррекции решений.

Большое внимание в содержании контента «Открытой Астрономии» уделялось формированию научного мировоззрения в обучении астрономии, при этом использовались работы Е.П. Левитана, В.Н. Комарова, В.В. Казютинского, Н.В. Шароновой [, , , , ]. «История астрономии и философии показывает, что на протяжении веков важными (основными) мировоззренческими проблемами были:

- Структура мира, его «начало» и «конец» космологическая проблема.

- Происхождение и развитие небесных тел – космогоническая проблема.

- Жизнь и разум во Вселенной.

- Взаимосвязи космических объектов и воздействия светил на земные явления» [].

Астрономия является важнейшей мировоззренческим предметом, заканчивающим естественнонаучное образование учащихся, открытия в области астрономии лежат в основе естественнонаучных представлений, образующих фундамент научного мировоззрения, поэтому формированию астрофизических понятий, ознакомлению с современными представлениями о структуре Вселенной и происходящих в ней физических процессах, связи физики и астрономии в данном мультимедийном курсе уделяется достаточное внимание. ХХ век сделал астрономию всеволновой и эволюционной наукой. Именно поэтому в данный мультимедийный курс вставлены такие темы как «Возможности современных телескопов», «Законы теплового излучения», «Эволюция массивных звезд», «Эволюция Вселенной», интерактивные модели «Дифракция», «Абсолютная температура», «Излучение абсолютно черного тела», «Телескоп», «Ядерные реакции – синтез гелия в звездах», «Ядерные реакции в молодой Вселенной» и другие.

В программе по астрономии, в Проекте федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по физике 2002 года [, ] большое внимание уделяется вопросам обучения на межпредметной основе, использование межпредметных связей стало не просто методической рекомендацией, а нормативным требованием.

Левитан Е.П. в методическом пособии «Основы обучения астрономии» указывает, что астрономия тесно связана с физикой по хронологическому, информационному и содержательному критерию, по общности теории, законов, понятий, по общности научных фактов, по общности применения научного метода. «По этим признакам астрономия (и особенно астрофизика) и физика – наиболее тесно связанные учебные предметы. Существенно и то, что формируемые в курсе физики обобщенные умения и навыки могут быть успешно развиты в процессе преподавания астрономии, где, в частности, как и в физике, требуется решать задачи» [, С.64].

Важнейшим моментом преподавания астрономии является необходимость указывать, что при исследовании наблюдаемых астрономических объектов действуют те же законы физики, что и на Земле. Уровень современных физических знаний достаточен для объяснения большинства астрономических явлений и процессов, на сегодняшний день научно объяснимы возникновение химических элементов в процессе Большого Взрыва, эволюция звезд разной массы, физические свойства галактик и т.п. Учащимся необходимо постоянно раскрывать (буквально на каждом уроке) основную цель современной астрофизики – «изучение физической природы и эволюции космических объектов, включая всю Вселенную в целом. Таким образом, астрофизика решает наиболее общие задачи астрономии. За последние десятилетия она стала ведущей частью этой науки» [, С.164].

Основные дидактические возможности интерактивного мультимедийного курса «Открытая Астрономия» состоят в том, что данный курс может использоваться по нескольким категориям:

- Как мультимедийный обучающий курс, содержащий большое количество демонстрационных анимационных моделей, иллюстраций, интерактивный планетарий.

- Как мультимедийный курс, содержащий интерактивные модели, создающие возможность активного взаимодействия учащихся с моделями, для наиболее успешной реализации индивидуального подхода в обучении, направленные на формирование и развитие исследовательских навыков: изучение физических законов и явлений, зависимостей физических величин, происходящих во Вселенной.

- Как обучающе-контролирующий курс, содержащий задачи, тесты разной степени сложности, способствующие включению каждого учащегося в самостоятельную работу, согласно его возможностям.

- Как курс, содержащий необходимую справочную информацию.

Созданные телекоммуникационные средства по астрономии отвечают следующим дидактическим возможностям:

- Организация дистанционного обучения астрономии на основе использования ППС «Открытая Астрономия», размещенного в свободном доступе с Интернет.

- Организация оперативной консультационной помощи учащимся через виртуального учителя.

- Организация контроля над степенью усвоения учебного материала с помощью тестирующей системы.

- Организация проектной и учебно-исследовательской работы.

- Организация участия учащихся в дистанционных олимпиадах.

- Развитие умений поиска информации в Интернет.

- Развитие общения в Интернет по различным вопросам астрономического образования с помощью телекоммуникационных средств.

- Организация методической поддержки учителей.

- Обмен опытом работы.

Как использовать мультимедийный курс «Открытая астрономия» и телекоммуникационные средства в обучении астрономии и физике? Среди основных трудностей, возникающих при использовании информационных технологий на уроках, учителя называют недостаточное количество методических материалов, трудности, возникающие при самостоятельной разработке уроков и незнание возможностей использования телекоммуникационных средств. Именно поэтому важной задачей стала разработка методических рекомендаций.

III.4. Методика использования мультимедийного курса «Открытая Астрономия» и телекоммуникационных средств по астрономии

В настоящее время элементы астрономии входят в содержание интегрированных курсов «Окружающий мир» образовательной области «Окружающий мир» в начальной школе, «Природоведения», «Физики» в образовательной области «Естествознание» в основной школе. Мультимедийный курс «Открытая астрономия» может использоваться на уроках природоведения, естествознания в 5–6 классах, на уроках физики, астрономии в 11 классе.

При решении задачи, как использовать программно-педагогическое средство на уроках, надо показать решение трех аспектов:

- Примерное планирование с использованием ППС.

- Методика использования ППС на конкретных уроках.

- Организационные моменты использования ППС.

Систему астрономических знаний составляют следующие структурные компоненты:

«1. Явления, объекты, факты, основой которых являются наблюдения.

- Понятия, закономерности, формируемые в результате анализа явлений, объектов, фактов.

- Теории, объясняющие явления, факты, закономерности.

- Естественнонаучная картина мира» [Кондакова 182, С.44].

На разных этапах формирования астрономических знаний учащихся цели и задачи будут разными. В обязательном минимуме содержания основных образовательных программ по природоведению указывается, что изучение природоведения в 5 классе должно быть направлено на умение учащихся ориентироваться на местности с помощью Полярной звезды, учащиеся должны знать строение Солнечной системы, иметь представление о том, что Солнце – одна из звезд Галактики, иметь первоначальные сведения по истории астрономии, объяснять явления в природе, иметь представления о движении планет вокруг Солнца, должны уметь наблюдать звездное небо [, С. 218].

Таким образом, в 5 классе общеобразовательный аспект – формирование начальных астрономических понятий: об астрономии как о науке, о природе космических объектов, входящих в состав Солнечной системы, первоначальных сведений о природе астрономических явлений. Воспитательный аспект – формирование единой картины мира, которое невозможно без элементарных знаний о Вселенной, ее строении, знаний о методах исследования окружающего мира. Развивающий аспект – формирование устойчивых познавательных интересов, развитие познавательной самостоятельности при изучении астрономических понятий, явлений, с учетом того, что астрономия – единственный предмет из образовательной области естествознание, который объединяет большинство изучаемых предметов в школе, в том числе и гуманитарных, из области обществознания.

Содержание мультимедийного курса «Открытая Астрономия», интерактивные модели и основные иллюстрации курса, легко вписываются в структуру уроков по естествознанию и природоведению в 5 классе, которые являются основной формой организации учебно-воспитательного процесса.

Для мультимедийного курса было разработано примерное планирование по программе курса «Природоведение 5 класс» (Плешаков А.А., Сонин Н.И.) с основными требованиями к уровню подготовки учащихся по астрономическим вопросам, разработаны примеры контрольных работ в 4 вариантах по теме «Вселенная». Было разработано примерное планирование по программе курса «Естествознание» (под редакцией А.Г. Хрипковой) с рекомендациями по демонстрации основных интерактивных моделей компьютерного курса «Открытая Астрономия» и иллюстраций, были разработаны примеры контрольных работ, методических рекомендаций по организации защиты проектов.

Учащимся всех классов, а особенно 5 классов, необходимо показать, что основной метод исследования в астрономии с момента ее возникновения является наблюдение. Совместно с Галкиной Т.А. был разработан один из вариантов организации практических астрономических наблюдений с методом проектов, в основе которого лежит исследовательский метод. При этом, в классе организуются несколько творческих групп, которым предлагается разработать и осуществить, а затем защитить проект, например, «Определение времени по наблюдению созвездия «Большая Медведица», при этом меняется подход к организации практических наблюдений – наблюдать не ради наблюдения, а для решения практически значимой проблемы (Приложение № 13 «Методические рекомендации (5 класс)».

В методических рекомендациях рассмотрены две программы, при этом на вопросы астрономической тематики в программе «Природоведение» отводится наибольшее количество часов – 22 часа, наибольшее внимание уделяется вопросам строения Вселенной. По программе «Естествознание» под редакцией А.Г. Хрипковой большее внимание уделяется вопросам практической астрономии.

В методических рекомендациях по использованию «Открытой Астрономии» указывается, что набора демонстраций рекомендуется выбирать:

- Простейшие анимационные модели.

- Показ интерактивного планетария.

- Показ информации о каждом созвездии в отдельности (карта звездного неба, яркие звезды, главные астрономические объекты созвездия, легенды о созвездии).

- Конкретные иллюстрации к курсам «Природоведения» и «Естествознание».

Поскольку у учащихся 5–6 классов уровень абстрактного мышления еще довольно низок, у них преобладает наглядно-образное мышление, именно поэтому так важно использовать разнообразные средства наглядности, но не рекомендуется использовать сложные интерактивные модели «Открытой Астрономии». Но демонстрация иллюстраций и простейших анимаций позволит сформировать представления о Солнечной системе и место нашей Земли как планеты в ней, поможет продемонстрировать вращение Земли вокруг Солнца, смену времен года, позволит дать представление о причинах смены дня и ночи.

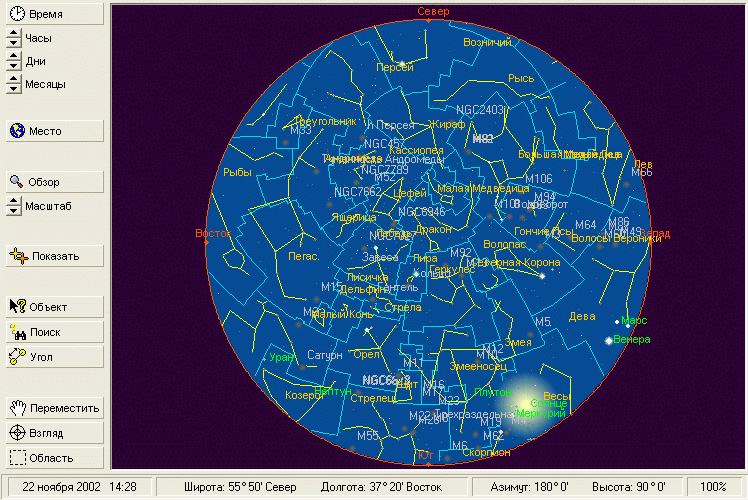

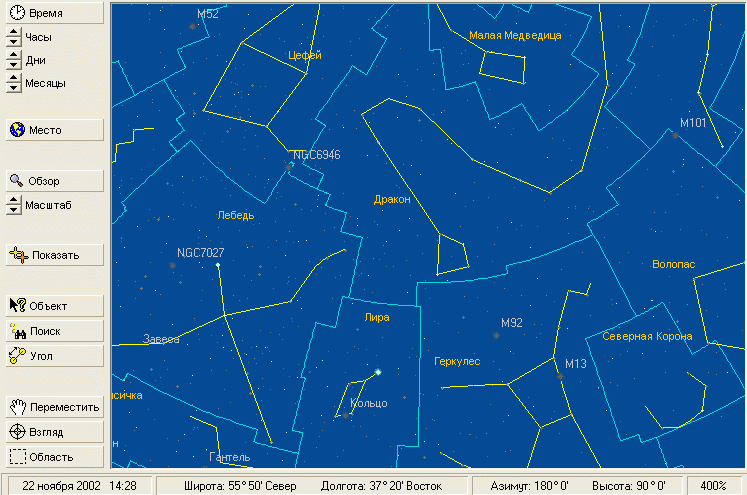

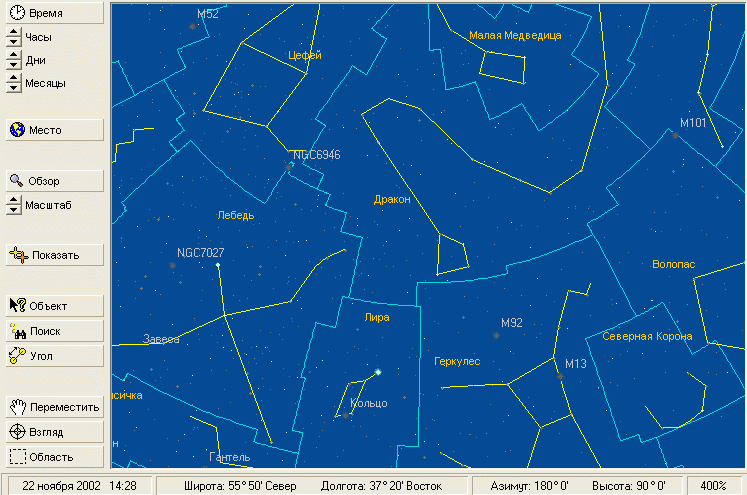

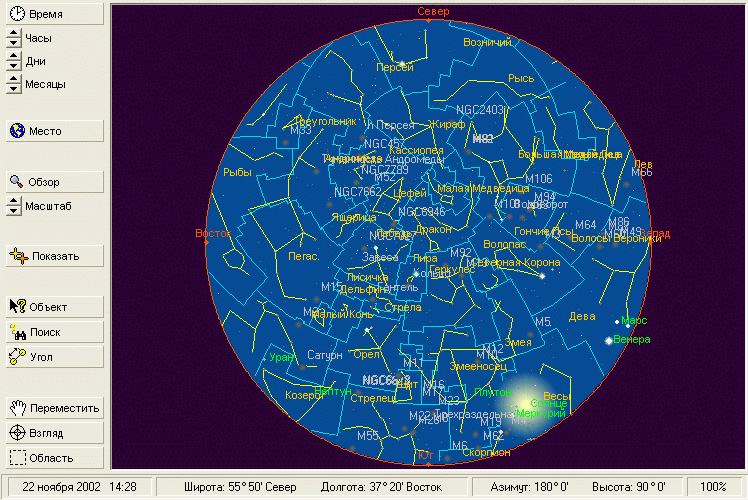

И в курсе «Природоведение», и в курсе «Естествознание», есть уроки, которые полностью посвящены изучению звездного неба и созвездий. Именно на таком уроке рекомендуется воспользоваться интерактивным планетарием, при этом не просто показать созвездия, а продемонстрировать вид звездного неба в определенное время суток и в определенном месте. Интерактивный планетарий – это специальный модуль мультимедийного курса «Открытая Астрономия», созданный А. Завалишиным на базе программы StarCalc и переделанный программистами ФИЗИКОНА. Интерактивный планетарий позволяет наблюдать участки звездного неба, слева располагается панель управления, внизу располагается панель состояния. Рекомендуется последовательно включать и выключать названия созвездий и звезд, других небесных объектов, изменять широту наблюдения, при этом акцентировать внимание учащихся на видимость Солнца и Луны, окрашенность звездного неба, видимость планет. В мультимедийном курсе в разделе «Помощь» имеется параграф Н.2.4. «Работа с планетарием», в котором подробно описана методика применения интерактивного планетария.

Рис. 22. Интерактивный планетарий. Границы созвездий.

Цвет небесной сферы интерактивного планетария изменяется от синего днем до черного ночью. Это изменение цвета легко показать, вызывая в кнопке «Время» диалоговое окно «Установка времени». С помощью интерактивного планетария учащиеся быстрее смогут сформировать представление о созвездии, как об определенном участке звездного неба, о движении планет по небу, вращении звездного неба, которое отражает вращение Земли.

Рис. 23. Интерактивный планетарий. Изменение масштаба.

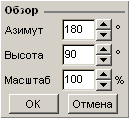

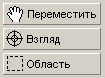

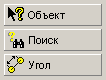

По принципу работы кнопки панели управления можно разделить на две группы. Часть кнопок («Время», «Место» и т.п.) вызывает диалоговое окно, в котором учитель может изменить интересующие его режимы. Нажатием на кнопку «ОК» учитель подтверждает эти изменения, нажатие на кнопку «Отмена» позволяет вернуться к основному окну программы, не внося изменений. Другие кнопки («Объект», «Поиск», «Угол» и т.п.) позволяют перейти в другие режимы работы программы. Текущий режим работы программы соответствует «утопленной» кнопке; если ни одна из кнопок не отжата, то программа находится в основном режиме работы, который соответствует времени и временному поясу, установленному на данный компьютер. Например, кнопка «Место» вызывает диалоговое окно «Установка места», в котором можно изменить широту, долготу наблюдения, выбрать город, часовой пояс. Панель состояния, располагающаяся внизу экрана, показывает дату наблюдения, время наблюдения, широту, долготу места наблюдения, масштаб увеличения.

Рис. 24. Интерактивный планетарий. Панель управления.

Небесные объекты на небесной сфере отображаются небольшими кружками, при этом их величина соответствует видимой звездной величине, а цвет – спектральному классу. В 5 – 6 классах рекомендуется обратить внимание учащихся на величину таких ярких звезд, как Сириус, Ригель, Бетельгейзе, которые отчетливо одновременно видны на небесной сфере при увеличении 100% и 200% .

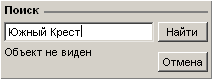

Кнопка «Поиск» открывает диалоговое окно, в котором можно ввести название интересующего объекта, например созвездия. Если объект не виден, то появляется соответствующая надпись.

Рис. 25. Интерактивный планетарий. Поиск небесных объектов.

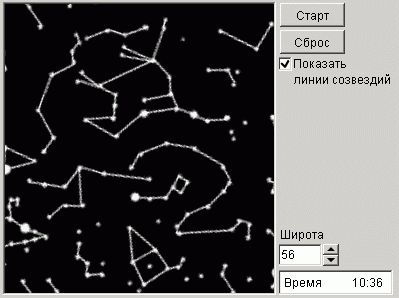

И в курсе «Природоведение», и в курсе «Естествознание», есть уроки, которые посвящены таким важнейшем вопросам, как вращение Земли вокруг оси, движение Земли вокруг Солнца. Введение важнейшего астрономического понятия суточное движение светил облегчит интерактивная модель «Суточное движение светил», которая изображает вращение звездного неба на разных широтах. Географическую широту, на которой находится наблюдатель, можно изменять при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз» или просто путем ввода численного значения. При этом Полярная звезда поднимается к зениту или опускается к горизонту, линия которого проходит ниже границы активного окна модели. При нажатии на кнопку «Старт» все звезды начинают обращаться вокруг полюса, расположенного недалеко от Полярной звезды. В интерактивной модели «Суточное движение светил» имеется возможность «включить» и «выключить» начертания созвездий.

Рис. 26. Модель «Суточное движение светил».

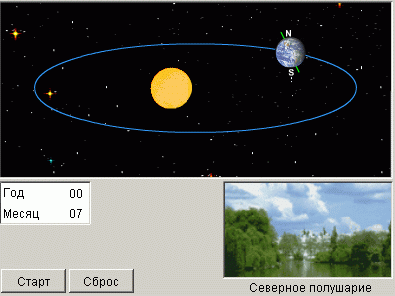

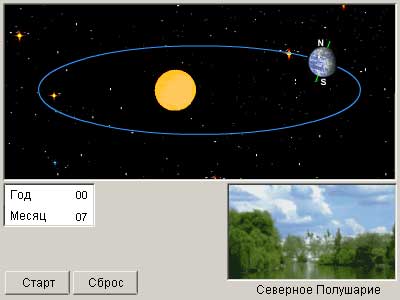

Анимационная модель «Времена года» показывает смену времен года в Северном полушарии при вращении Земли вокруг Солнца. В модели вокруг находящегося в центре экрана Солнца обращается Земля, указана ось ее вращения, отмечены северный (N) и южный (S) полюса. Лето в северном полушарии наступает, когда оно обращено к Солнцу (зимой лучи попадают на поверхность полушария под небольшим углом и поэтому не могут в достаточной степени нагревать ее). В небольшом окне в правом нижнем углу сменяются пейзажи, характерные для средней полосы России в соответствующее время года. Таймер в окне слева отмеряет виртуальные годы и месяцы, прошедшие с момента запуска модели. Кнопка «Старт» запускает модель, кнопка «Стоп» приостанавливает анимацию, кнопка «Сброс» возвращает модель в первоначальное состояние.

Рис. 27. Модель «времена года».

С помощью модели «Видимое движение планет» учащиеся с легкостью могут усвоить такое сложное понятие как «петлеобразное движение планет».

При создании данных моделей учитывались возрастные особенности учащихся основной школы, поэтому данные модели очень просты и наглядны.

В методических рекомендациях «Открытая Астрономия». Рекомендации по использованию в рамках курсов «Естествознание», «Природоведение» по применению компьютерного курса «Открытая астрономия» в преподавании естествознания» подробно показана методика использования моделей и иллюстраций [].

В сборнике программ для общеобразовательных учреждений вопросы астрономии входят в курсы «Физика и астрономия» 7–9 классы (авторы программы Ю.И. Дик, А.А. Пинский) [, С.13], «Физика» 7–11 классы (авторы программы А.А. Фадеева, Д.Ф. Кисилев, А.В. Засов, Э.В. Кононович) [, С.204].

Всеми авторами данных различных программ в основе отбора содержания учебного материала по астрономической тематике лежат принципы генерализации знаний (объединение учебного материала, содержащего астрономические сведения, на основе научных фактов, фундаментальных понятий), преемственности и непрерывности при одновременном учитывании предшествующей подготовки учащихся и целостности в формировании единой картины мира.

Мультимедийный курс «Открытая Астрономия» в основной школе может использоваться на уроках с целью демонстрации простейших анимационных моделей, в системе дополнительного образования могут быть использованы некоторые интерактивные модели.

В § 1 «Мир физики и астрономии» курса «Физика» 7 класс, авторского коллектива А.А. Фадеева, Д.Ф. Киселев, А.В. Засов, Э.В. Кононович, раскрываются вопросы общей картины Вселенной, в которой Солнце – самое массивное тело Солнечной системы, главный источник света; Солнце – звезда, которая вращается вокруг центра Галактики. Рассказывается также о пространственных масштабах Вселенной. При этом учитель физики может на уроках использовать модели «Астрономические расстояния» и «Годы и расстояния».

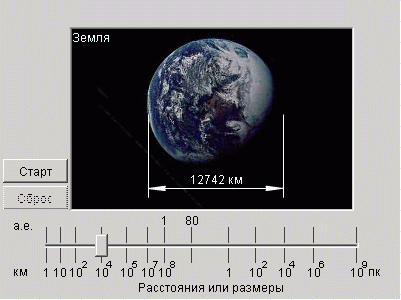

Модель «Астрономические расстояния» позволяет сравнивать характерные размеры и расстояния во Вселенной. В специальном окне последовательно показываются астрономические и земные объекты, например, Кремль, нейтронная звезда, изображение карты Москвы, Луна и т.п., при этом показываются характерные размеры данных объектов. Перейти к другому слайду данной модели можно при помощи шкалы, расположенной в нижней части модели, либо при просмотре данной модели в непрерывном режиме. Кнопка «Стоп» позволяет приостанавливать просмотр на неопределенное время, которое можно использовать для объяснения. При повторном нажатии кнопки «Старт» в модели будет продолжаться показ слайдов.

Рис. 28. Модель «Астрономические расстояния».

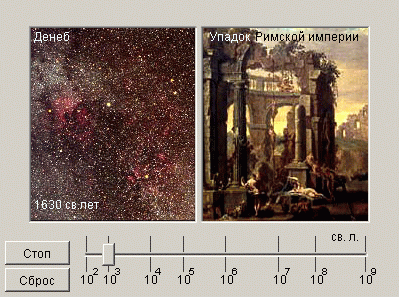

Модель «Годы и расстояния» иллюстрирует, насколько далеко от нас находится тот или иной космический объект. Слайды левого окна показывают космические объекты (Полярная звезда, центр Галактики, Туманность Андромеды, сверхскопление галактик и т.п.), а также расстояние до них в световых годах. Соответствующие им слайды правого окна демонстрируют, что происходило на Земле в тот момент, когда свет, который мы видим сейчас, был испущен далеким объектом.

Рис. 29. Модель «Годы и расстояния».

Организационно также как и на уроках в 5 классе рекомендуется демонстрировать модели из мультимедийного курса «Открытая Астрономия» на уроках с помощью компьютеризованного рабочего места учителя [, С. 3].

Наиболее целесообразно, как показало исследование, использовать модели и иллюстрации из «Открытой Астрономии» при изучении следующих тем курса «Физика», 7 класс, авторского коллектива А.А. Фадеева, Д.Ф. Киселев, А.В. Засов, Э.В. Кононович:

- Мир физики и астрономии.

- Методы изучения природных явлений в физике и астрономии.

- Физические и астрономические величины.

- Роль измерений в физике и астрономии.

- Вещество во Вселенной.

- Солнечное излучение и жизнь на Земле.

- Теплообмен в природе.

- Лабораторная работа «Зависимость испарения жидкости от различных факторов».

При изучении физики по курсу «Физика и астрономия» в 7 классе наиболее целесообразно, как показало исследование, использовать модели и иллюстрации из «Открытой Астрономии» при изучении следующих тем курса:

- Астрономия – наука о небесных телах.

- Научные методы изучения природы.

- Зеркальный телескоп.

- Как измерили радиус Земли.

- Суточное движение небесных тел.

- Годичное движение Солнца.

- Развитие учения о строении Солнечной системы.

- Гелиоцентрическая система Коперника.

- Сила тяжести.

При изучении физики по курсу «Физика» 7 класс (автор А.Е. Гуревич) рекомендуется воспользоваться соответствующими моделями и иллюстрациями при изучении тем курса:

- Температура.

- Атмосфера Земли.

- Испарение и конденсация.

- Излучение.

Базовый уровень астрономических понятий, формирующихся у учащихся в процессе астрономического образования в основной школе, проанализирован в исследовании А.Ю. Румянцева []. На основании анализа «...результатов были сделаны выводы о необходимости обобщения и систематизации астрономических знаний в курсе физики выпускного класса основной школы, тесно связанной с проблемой формирования понятий о космический процессах, и о необходимости периодического повторения и актуализации пройденного материала» [, С. 417]. К важнейшим астрономическим понятиям, которые должны сформироваться у учащегося 9 класса, А.Ю. Румянцев относит: «Планета», «Звезда», «Вселенная», строение Солнечной системы, строение Галактики, причины небесных явлений (видимое вращение звездного неба, смена времен года, смена дня и ночи, смена фаз Луны, восход и заход небесных светил).

В настоящее время по разным программам изучение вопросов механики происходит в разных класса. По новому вариативному образованию изучение механики в третьем концентре предусматривается не только в основной школе, но и в 10 классе. Рекомендуется использование «Открытой Астрономии» при изучении следующих тем:

- Относительность движения.

- Средняя скорость.

- Период вращения.

- Масса тела.

- Система отсчета.

- Закон всемирного тяготения.

- Реактивное движение.

Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений является длительным процессом. К концу обучения 11 класса у учащихся должно сформироваться знание основ современной астрономической науки, что дает возможность учащимся по мнению Е.П. Левитана:

« понять сущность повседневного наблюдаемых и редких астрономических явлений;

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;

получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира;

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно апеллирующим к Космосу» [, С.243].

На уроках астрономии и физики для демонстраций обычно используют следующие наглядные пособия: армиллярная сфера (модель небесной сферы), модель горизонтальных координат, модель экваториальных координат, демонстрационная подвижная карта звездного неба, модель Солнечной системы, глобус Земли, глобус Луны, глобус звездного неба.

Интерактивные модели, входящие в «Открытую Астрономию», полностью дополняют данные наглядные пособия.

Ковязин Е.И. отмечал, что «…грамотное понимание небесной сферы требует умения «видеть» в центре небесной сферы (т.е. в точке) не только определенное положение наблюдателя на поверхности земного шара, но и движение светил по её орбите вокруг Солнца. Полное представление всего этого является очень трудной задачей для большинства учащихся. Демонстрация одной модели не может показать учащимся, каким образом, точки, линии и плоскости небесной сферы связаны с определенным положением наблюдателя на поверхности земного шара и с движением Земли по её орбите вокруг Солнца. Фактически все это можно понять лишь с привлечением дополнительных рисунков, моделей и чертежей» [, С. 75].

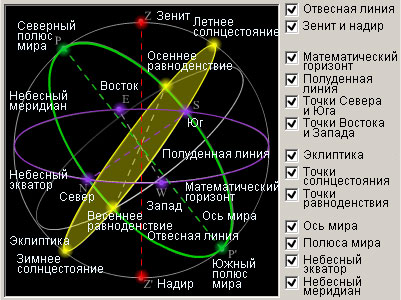

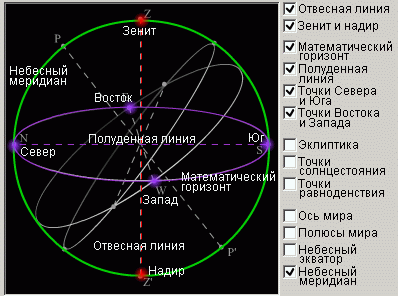

Именно поэтому в интерактивной модели «Небесная сфера» предусмотрена возможность последовательного включения/отключения основных плоскостей небесной сферы (небесного экватора, эклиптики, небесного меридиана, линии горизонта) и основных точек и линий небесной сферы. По такому же принципу построены и другие интерактивные модели и рисунки.

Вопрос о необходимости создания специальных рисунков по астрономической тематике рассматривался Е.И. Ковязиным. «Педагогический рисунок обладает целым рядом таких свойств, как возможность абстрагирования от второстепенного, выделение главного, внесение в точную видимую картину (или даже фотографию) таких моментов, которые раскрывают смысл происходящих явлений (например, кадр N 43) и т.д. Поэтому возможности создания максимально наглядного рисунка в этом направлении очень велики. Они вполне могут стать темой самостоятельного исследования. Нами этот вопрос не затрагивался, тем более что для его успешного решения необходима определенная художественная подготовка»[, С.35].

Для мультимедийного курса «Открытая Астрономия» были созданы специальные рисунки, в которых в фотографическую точную картину были внесены такие элементы, которые помогают раскрывать сущность явлений, например, «Отклонение световых лучей от прямой вблизи Солнца», «Межпланетный перелет», «Принцип гравитационного маневра похож на обычное упругое отражение тела от массивной стенки», «Внешние области Солнечной системы», «Сравнительные размеры Солнца, планет Солнечной системы и орбит их спутников», «Наклон осей вращения планет к плоскостям их орбит», «Сравнительные размеры Меркурия и других небесных тел».

В табл. 13 приведены сравнительные данные об интерактивных моделях, входящих в курс «Открытая Астрономия», дополняющих наглядные пособия по астрономии.

Таблица 13.

Интерактивные модели, дополняющие наглядные пособия

по астрономии.

| Наглядное пособие | Интерактивные модели из мультимедийного курса «Открытая Астрономия» | Изображение интерактивной модели |

| Армиллярная сфера | Модель «Небесная сфера» |  |

| Модель горизонтальных координат | Модель «Небесная сфера» |  |

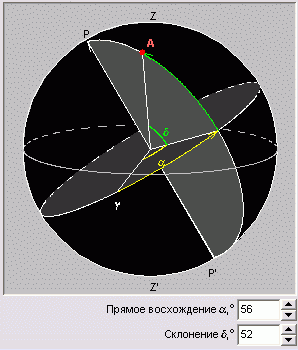

| Модель экваториальных координат | Модель «Небесные координаты» |  |

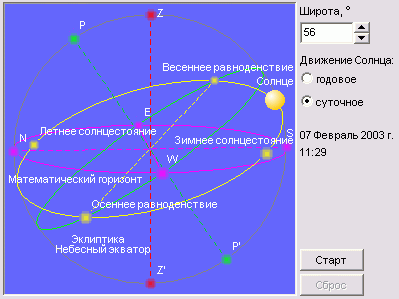

| Модель экваториальных координат | Модель «Суточный путь Солнца» |  |

| Демонстрационная подвижная карта звездного неба | Модель «Суточное движение светил» Интерактивный планетарий |   |

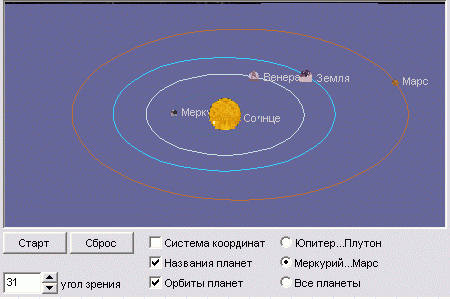

| Модель Солнечной системы (стержневая) | Модель «Солнечная система» |  |

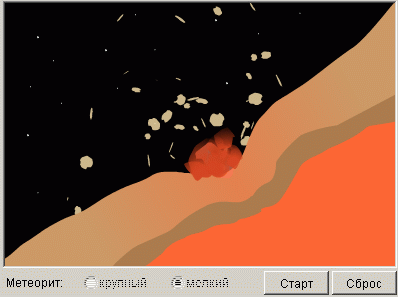

| Глобус Луны | Модель «Образование кратеров» |  |

| Теллурий | Модель «Смена времен года» |  |

| Глобус звездного неба. | Интерактивный планетарий |  |

Поскольку в «Открытой Астрономии» содержится 57моделей, это существенным образом решает проблемы наглядности в преподавании астрономии. Интерактивные модели «Небесная сфера», «Небесные координаты», «Суточный путь Солнца» достаточно сложны и не рекомендуются для основной школы. Практически все сложные интерактивные модели рекомендуется не просто показывать всему классу одновременно, а работать с данными моделями индивидуально в компьютерном классе, когда каждый учащийся самостоятельно работает с интерактивной моделью. При этом темп работы с интерактивной моделью для каждого учащегося может быть различным.

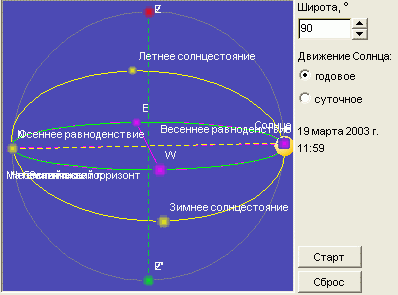

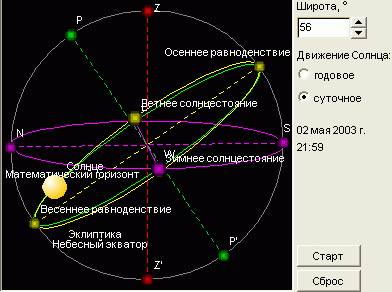

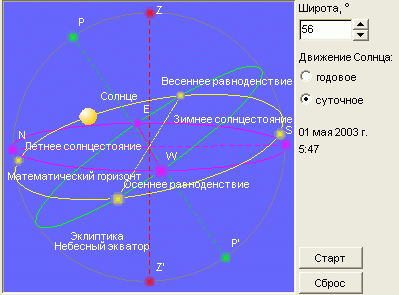

Интерактивная модель «Суточный путь Солнца» показывает видимый путь Солнца по небу. В модели представлены основные линии и точки небесной сферы: горизонт, полярная ось, зенит и надир, небесный экватор, эклиптика, точки равноденствия и солнцестояния. Большим желтым кружком отмечено текущее положение Солнца, которое соответствует времени, установленному на компьютере. В данной модели можно изменить широту точки наблюдения, показать годовое и суточное движение Солнца на различных широтах. В соответствующем разделе приведены контрольные вопросы, задачи и задачи с решениями.

Рис. 30. Модель «Суточный путь Солнца» для широты 90.

Годовое движение Солнца.

На рис. 24 показано суточное движение Солнца по эклиптике для широты 90 для 19 марта 2003 года. В эту дату Солнца находится вблизи точки весеннего равноденствия, то есть практически на горизонте.

Рис. 31. Модель «Суточный путь Солнца» для широты 56.

Суточное движение Солнца.

На рис. 25 показано суточное движение Солнца для широты 56 (г. Москва) в течение суток для 1-2 мая 2003 года. При работе с данной интерактивной моделью рекомендуется акцентировать внимание учащихся на то, что условия видимости Солнца и смена времен года зависят от положения наблюдателя на поверхности Земли (широты места наблюдения). Методика проведения урока «Изменение вида звездного неба в течение года» приведена в приложении № 14.

Наибольшее внимание в мультимедийном курсе уделяется моделям, объясняющим физические процессы, происходящие в космосе. Методика проведения урока «Связь между физическими характеристиками звезд» приведена в приложении № 15.

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективной для обучения астрономии является такая модель учебной деятельности, как интерактивная модель.

Следующей моделью учебной деятельности, реализуемой с помощью телекоммуникационных средств, выступает дистанционная олимпиада.

В ходе исследования, поскольку мультимедийный курс «Открытая Астрономия» имеет методическую поддержку через Интернет, была проведена дистанционная олимпиада по астрономии. Была предложена структура проведения дистанционной олимпиады «Атмосфера и климат планет Солнечной системы», состоящая из обучающего тура, конкурсного тура и телекоммуникационных конкурсов. Цели олимпиады: совершенствование знаний по астрономии, развитие интереса к данному важнейшему мировоззренческому предмету в школе, развитие телекоммуникационных умений учащихся. Таким образом, дистанционная олимпиада по астрономии была по существу дистанционным обучением учащихся определенному разделу курса астрономии, а также телекоммуникационным умениям. Были сформулированы общие требования к организации проведения дистанционной олимпиады, касающиеся рассылки заданий, переписке по электронной почте, выполнению телекоммуникационных конкурсов.

В ходе исследования была предложена следующая структура дистанционной олимпиады: вначале был проведен обучающий тур, первая часть которого была посвящена разбору вопросов «Климат на планетах».

- В чем причина смены времен года на Земле и других планетах?

- Как же зависит смена времен года на разных планетах, скажем Уране, от вращения планеты?

- Когда наступают времена года с астрономической точки зрения?

- В каком полушарии Земли лето теплее?

- Что можно сказать о смене времен года и климатических поясах на поверхности планеты, ось которой образует с плоскостью земной орбиты угол 90? Привести примеры в Солнечной системе.

- Что можно сказать о смене времен года и климатических поясах на поверхности планеты, ось которой образует с плоскостью земной орбиты угол 0? Привести примеры в Солнечной системе.

Подробно решение данных вопросов размещено на ссылка скрыта

Вторая часть вопросов была разослана участникам дистанционной олимпиады через неделю.

- Как определяется понятие "климат" в географии?

- От каких важнейших факторов зависит климат на планетах Солнечной системы?

- Чем определяется излучение планет?

- От каких параметров зависит тепловой баланс планеты, определяющий климат?

- Что называется парниковым эффектом?

Подробно решение данных вопросов размещено на ссылка скрыта

Затем следовали вопросы, рассматривающие тему «Атмосферы планет».

- Вид звездного неба с поверхности планет. То есть, какое влияние имеет атмосфера на вид звездного неба.

- Восходы и заходы Солнца на разных планетах. Как влияет атмосфера планет на восходы и заходы?

- Облака Венеры. Откуда берется в атмосфере Венеры серная кислота?

- Большое Темное Пятно - огромный вихрь в атмосфере Нептуна.

- Лунные затмения. Влияние атмосферы на видимость лунного затмения.

Конкурсный тур дистанционной олимпиады состоял из первого этапа. В задачах учащимся надо было рассмотреть все имеющиеся решения, при этом их подробно аргументировать.

Задания для учащихся 5 - 7 классов.

- Что можно сказать о смене времен года и климатических поясах на поверхности гипотетической планеты, ось вращения которой образует с плоскостью ее орбиты угол в 90 градусов?

- Какая может быть на Луне погода, если атмосфера там практически отсутствует?

- Опишите вид звездного неба с поверхности Марса.

Задания для учащихся 8 - 9 классов.

- Что можно сказать о смене времен года и климатических поясах на поверхности гипотетической планеты, ось вращения которой образует с плоскостью ее орбиты угол в 0 градусов?

- Какое влияние оказывает атмосфера на климат Марса?

- На одном из снимков Тритона (спутник планеты Нептун) космический аппарат «Вояджер-2» зафиксировал удивительный 10-километровый выброс над поверхностью планеты. Как вы думаете: почему ученые решили, что это все-таки столб гейзера, а не проявление вулканической активности?

Задания для учащихся 10 - 11 классов.

- Сезоны года на Земле сменяются «в противофазе" (когда в северном полушарии лето, то в южном - зима). Может ли на какой-либо гипотетической планете быть синхронная смена сезонов года на всей планете, а не в противофазе, как на Земле или Марсе?

- В 1994 году, буквально на глазах у астрономов, одна из комет (комета «Шумейкер-Леви-9») столкнулась с Юпитером: Какие эффекты произвело это падение в атмосфере Юпитера? Почему последствия столкновения были видны в течение нескольких месяцев, ведь даже в воде, которая в 800 раз плотнее воздуха, воронки от падения тел не сохраняются?

- Что представлял бы собой климат Земли, если бы она вращалась «лежа на боку», например, как Уран?

Решения данных заданий учащиеся присылали по электронной почте. Второй этап конкурсного тура также предлагал рассмотреть все возможные решения и при этом их подробно аргументировать.

Задания для учащихся 5 - 7 классов.

- Когда мы ближе к Солнцу - зимой или летом? В каком из полушарий (северном или южном) зима теплее? Почему лето в северном полушарии длиннее зимы?

- Удачны ли в наше время, в XXI веке, названия «тропик Рака» и «тропик Козерога»?

- Алмазный дождь в атмосфере на планетах Солнечной системы: Что вы слышали об этом? Может ли такое быть?

Задания для учащихся 8 - 9 классов.

- Как изменились бы времена года на Земле, если бы эксцентриситет земной орбиты увеличился до 0,5?

- Спускаемый аппарат доставлен с поверхности Земли на поверхность Венеры. Изменится ли при этом его вес? Считать g на этих планетах примерно равным 10Н/кг.

- Однажды в Общей астрономической конференции был задан вопрос: «Если в день зимнего солнцестояния продолжительность дня минимальна, высота поднятия Солнца над горизонтом минимальна и теперь всё это выходит из минимума, и Земля будет получать большее количество солнечного излучения с каждым днем, то почему самый сезон холодов еще грядет? Интересно, что для тропической зоны такой тепловой сдвиг не характерен, там действительно период вблизи дня зимнего солнцестояния соответствует периоду минимальных температур, а вблизи дня летнего солнцестояния - наоборот. Такая тепловая задержка имеет место только для умеренных широт». Какой бы вы дали ответ на данный вопрос?

Задания для учащихся 10 - 11 классов.

- Почему у Луны нет атмосферы? Объясните, почему Титан (спутник Сатурна) смог сохранить свою атмосферу, а Меркурий - нет?

- Почему на поверхности Луны температура от дня к ночи меняется на сотни градусов, а на Земле - всего лишь на несколько градусов?

- Чему равна эффективная температура для каждой планеты Солнечной системы, то есть та температура, которая обусловлена поглощением солнечного излучения? От каких величин зависит эта температура? На сколько градусов поднимается температура за счет парникового эффекта для каждой планеты Солнечной системы? Для каких планет Солнечной системы очень существенен поток внутреннего тепла?

Все решения можно посмотреть по адресу ссылка скрыта.

Телекоммуникационные конкурсы состояли из:

Конкурса на лучшую WEB-страницу по одной из тем: «Солнечная система», «Климат на планетах Солнечной системы», «Атмосферы планет».

Конкурса «Поиск страниц в Интернете по теме «Школьники - любители астрономии о Солнечной системе».

Конкурса на лучший коллаж из фотографий, размещенных в Интернете на образовательных сайтах по тематике: Солнечная система, планета, спутники планет.

Конкурса баннеров по теме олимпиады («Солнечная система»). Размер баннера 100 100 точек.

Конкурса на лучшее эссе (реферат) на тему «Астрономия и астрология». Рекомендуемые вопросы, которые можно осветить:

- В чем различие астрономии и астрологии?

- Как влияют планеты Солнечной системы на человека с точки зрения астрономии и астрологии?

Из мультимедийного курса «Открытая Астрономия» можно по ссылке перейти на страницы «Открытого Колледжа» и посмотреть все подробные решения данных качественных задач.

Данный образовательный ресурс по астрономии, рассчитан на самостоятельную работу учащихся (индивидуальные участники дистанционной олимпиады) и на работу под руководством учителя физики и астрономии, руководителя кружка дополнительного образования (коллективные участники). Как показало исследование, совместная деятельность учителя физики и астрономии в решении заданий дистанционной олимпиады дало более хорошие результаты, отличается более четкими формулировками, большей насыщенностью доказательств, иллюстраций, в том числе полученных с образовательных страниц Интернет, большей активностью в телекоммуникационных конкурсах, то есть коллективные участники дистанционной олимпиады получили больше телекоммуникационных навыков, чем индивидуальные участники.

Следующей моделью учебной деятельности выступают дистанционные уроки. Они предполагают использование сетевых образовательных ресурсов (в астрономии – ресурсов, созданных на базе университетов, обсерваторий и др.), обращение к электронным библиотекам, энциклопедиям, мультимедийным курсам, размещенным в Интернет, к ресурсам, созданным по результатам проведенных телекоммуникационных проектов. Примеры дистанционных уроков по астрономии приведены в приложениях 8 – 10.

Выводы по III главе:

- Анализ имеющихся программно-педагогических средств по астрономии позволил сделать вывод о необходимости создания современного мультимедийного курса и соответствующей методики его применения, а также соответствующих телекоммуникационных средств обучения.

- Обосновывается необходимость создания комплекса ППС и телекоммуникационных средств обучения астрономии для решения современных образовательных задач, в основе которых лежат применение новых сетевых технологий и технологий создания интерактивных курсов.

- В ходе исследования разработана структура комплекса ППС и телекоммуникационных средств в области астрономии.

- Разработан современный мультимедийный курс с методической поддержкой через Интернет, содержащий сведения не только по практической астрономии, но и вопросы астрофизического содержания.

- Определены наиболее целесообразные методы применения и разработаны учебно-методические материалы по использованию созданных ППС и телекоммуникационных средств по астрономии.

- Определены дидактические возможности ППС и телекоммуникационных средств по астрономии.

- Приведены модели учебной деятельности, созданы примерные поурочные планирования с применением современных ППС, методические рекомендации по применению данных курсов.

- Разработана структура дистанционной олимпиады по астрономии в виде обучающего тура, конкурсного тура и телекоммуникационных конкурсов, что по существу является дистанционным обучением учащихся определенному разделу курса астрономии, а также телекоммуникационным умениям.

- В ходе исследования разработано учебно-методическое наполнение страниц по астрономии в образовательном портале «Открытый Колледж».

- С целью регулярной системы информационной поддержки был разработан тематический сайт «Астрономия. Методический кабинет учителя физики и астрономии» ссылка скрыта.

- В ходе исследования создан комплекс программно-педагогических и учебно-методических телекоммуникационных средств по астрономии, не имеющий аналогов по другим учебным предметам.

"