Международная электронная научная конференция (26 апреля 2005 года)

| Вид материала | Документы |

- X научная конференция «ломоносовские чтения»2011 года, 257.86kb.

- Министерство образования российской федерации новосибирский государственный университет, 103.83kb.

- Международная научная конференция социализм: теория, история, перспективы. Нижний новгород,, 227.71kb.

- Всероссийская электронная научная студенческая конференция, 186.34kb.

- М. В. Ломоносова проводится ежегодная Международная научная конференция студентов,, 24.46kb.

- Международная молодежная научно-практическая конференция, 69.52kb.

- 2-ая Международная специализированная выставка и научно-практическая конференция «Покрытия, 93.16kb.

- Уважаемые коллеги!, 51.17kb.

- Международная научная конференция "Торсионные поля и информационные взаимодействия, 28.36kb.

- Oupe международная молодежная научно-практическая конференция, 72.67kb.

2. Биченкова О. Болонский процесс или дорога с односторонним движением. – [Цыт. 2005, 15 февраля]. – Доступный с:

3. Болонський процес: перспективи та розвиток у контексті приєднання України до Європейського простору вищої освіти // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Судак, 2004. – 85 с.

4. Болонский процесс: создать переходник для евророзетки – интервью Дмитрия Бака ИА REGNUM. – [Цыт. 2005, 15 февраля]. – Доступный с:

5. Крюков Ю.Г. Структурно-логічна схема модульно-рейтингової системи у викладанні „Спортивних ігор” з дисципліни „Фізичне виховання” у вищому навчальному закладі // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей под ред. Ермакова С.С. / электронная научная конференция, г. Харьков, 15 января 2005 г. – Харьков: ХГАДИ, 2005. – С. 86-93.

6. Методичні матеріали до науково-практичної конференції „Болонський процес: перспективи та розвиток у контексті приєднання України до Європейського простору вищої освіти”. – Київ, 2004. – 62 с.

7. Нужен ли российской высшей школе «Болонский процесс». – [Цыт. 2005, 15 февраля]. – Доступный с:

8. Олійник М.О., Мулик В.В., Булах А.О. Реформування системи освіти відповідно до Болонської угоди / Слобожанський науково-спортивний вісник // Збірник наукових статей під. ред. Епштейна Л.Ю. – Харків: ХДАФК, 2004. – С. 3-5.

9. Ревуцкая А. Учиться! Учиться! Учиться! – [Цыт. 2005, 15 февраля]. – Доступный с:

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г.ИРКУТСКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ

Ларина М.В., Сидорова И.Ю.

Иркутский Государственный Технический Университет

Иркутский Государственный Медицинский Университет

Аннотация: Проведено исследование физической подготовленности и развития детей, подростков г. Иркутска, в результате которого выявлена динамика и зависимость этих показателей от паспортного и биологического возраста ребенка.

Ключевые слова: физическое развитие и физическая подготовленность.

В настоящее время в основу нормирования учебной и физической нагрузки детей, подростков и молодежи положен возрастной принцип. Для индивидуумов одного календарного возраста разрабатываются единые стандарты оценки физического развития и физической подготовленности. Однако дети с разными темпами биологического созревания отличаются по физическим данным значительно больше, чем дети, имеющие смежный календарный возраст. Поэтому целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи физического развития и физической подготовленности в зависимости от уровня полового созревания детей нашего региона.

Исследования проводились на 8345 дошкольниках и учащихся 1-11 классов трёх школ г.Иркутска. Для изучения физического развития применялись соматоскопические, соматометрические методы и функциональные пробы; для оценки физической подготовленности использовали тест - программу, разработанную во ВНИИФКе совместно с муниципальным образованием г.Москвы (Тяпин А.Н. и др., 1998, Лебединский В.Ю. и др., 2002) . Полученный материал обрабатывался методами вариационной статистики с использованием программ EXEL, STATISTIC с учетом рекомендаций Автандилова Г.Г. (1990).

Полученные данные показали устойчивую зависимость физического развития и физической подготовленности школьников от их биологического возраста (Властовский В.Г.,1976).

Изучаемые показатели групп детей с разной степенью выраженности вторичных половых признаков отличаются у индивидуумов разного пола. У девочек наибольшая разница данных измерений между группами отмечается с 10 до 14 лет. У мальчиков с 12 до 16 лет.

Дети, с хорошо развитыми вторичными половыми признаками опережают сверстников в физическом развитии. Особенно хорошо это прослеживается у мальчиков, так как половое созревание сопровождается увеличением и развитием мускулатуры. У девочек улучшаются результаты лишь по некоторым показателям. Так как в пубертатный период у девочек часто увеличивается вес, то некоторые результаты ухудшаются. Например, в тесте на определение силовой выносливости мышц верхних конечностей и плечевого пояса, в тесте позволяющем оценить скоростную выносливость.

У школьников и школьниц с максимальным половым развитием больше масса тела, а в начальной школе выше рост. Эти дети показывают лучшие результаты в тестах на силовую выносливость (3-5 класс), в тестах на скоростную выносливость (7-10 класс), у них лучше показатели динамометрии за счет хорошего развития мышечной массы и скелета. Дети с минимально выраженными признаками (за счет меньшей массы тела) дают хорошие показатели в тестах на гибкость, силовую выносливость мышц рук и верхнего плечевого пояса.

Таким образом, дифференцированный подход к детям с разным и уровнем биологического созревания, в процессе их обучения на уроках физической культуры, может дать значительный педагогический и оздоровительный эффект. Оценка их физического здоровья и величина нагрузки на уроках физкультуры должны быть индивидуализированы и основаны на динамике изменений показателей в течение года.

Список литературы:

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. - М.: Медицина, 1990.-379 с.

2. Властовский В.Г. Акселерация роста и развития детей. М., 1976.-241с

3. Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г. Телосложение и спорт. М., 1976.- 239с.

4. Физкультурный паспорт (методическое руководство по тест программе) / Под ред. А.Н. Тяпин и др.-М.: ВНИИФК, 1998.

5. Физическое развитие и подготовленность детей, подростков и молодежи (методические рекомендации) / Под ред. В.Ю. Лебединского и др. – Иркутск: БИОФССиТ, 2002.-24с.

МЕСТО И РОЛЬ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ВОЛЕЙБОЛА) В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Лобанева О.В., преподаватель

Национальный фармацевтический университет

Современная система физического воспитания в ВУЗах Украины основывается на нормативных документах Министерства образования и науки и министерств, которым подведомственны ВУЗы. В своем большинстве - это общепринятые виды спорта: легкая атлетика, спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол), плавание, гимнастика.

Нами было поведено анкетирование студентов 1-2 курсов с целью выявления их интересов к спортивной деятельности и уровня их подготовленности. Это анкетирование особенно актуально в связи с внедрением в систему обучения в рамках Болонского процесса, где физическое воспитание становится факультативным предметом. Анкетирование проводилось анонимно. Среди прочих вопросов, присутствовали следующие:

- нравятся ли Вам игровые виды спорта, в частности волейбол?

Из 100% опрошенных (156 студентов) – 13% ответили отрицательно;

- проводились ли занятия по волейболу в Вашей школе? (вопрос задан с целью выявления уровня подготовленности студентов).

28% респондентов ответили, что занятий по волейболу у них не проводилось. И как следствие, только 2% из 28% интересовались данным видом спорта во внеурочное время.

Из 72% опрошенных, у которых проводились занятия по волейболу, 14% не проявили интереса к ним, по-видимому, из-за непрофессионального проведения занятий, либо слабой технической базы.

- хотели бы Вы, что бы вместо традиционных занятий в ВУЗе, они проводились по специализациям?

61% респондент ответил положительно. Отсюда видно, что только незначительное большинство студентов желают приобретать, либо совершенствовать свое спортивное мастерство в том или ином виде спорта.

Тем не менее, все-таки просматривается тенденция к посещению студентами традиционных занятий. Это говорит о слабой мотивации студентов. Причем, те из студентов, кто изъявил желание о проведении занятий традиционно, в своем большинстве готовы вообще отказаться от посещения занятий по физвоспитанию, т.к. считают это «пустой тратой времени». Они согласны, за определенную плату, посещать «модные» секции в удобное для них время. И естественно отрицательно они ответили на следующий вопрос:

- выбрали бы Вы игровой вид спорта?

Из 61% студентов, которые хотели бы заниматься по специализациям, 15% предпочли не игровые виды, т.к. считают, что они не способствуют физическому развитию. Это тоже звучало как вопрос «Способствуют ли занятия игровыми видами спорта комплексному физическому развитию?».

Таким образом, мы имеем только 46% студентов, которые готовы отдать предпочтение игровым видам, а из них 17% - хотели бы заниматься волейболом.

Мы видим, что популяризация игровых видов спорта, в том числе и волейбола, находится на низком уровне. Слабая подготовка педагогических кадров, отсутствие или плохая материальная база в средней школе, не способствуют развитию устойчивого интереса у учащихся к занятиям игровыми видами.

Ведь игровые виды спорта – командные. Они в большей степени гармонично развивают личность. Чувство коллективизма, взаимопомощи, «плеча товарища», в игровых видах, проявляется намного больше, нежели в индивидуальных. Развитие моторики, оперативного мышления, ловкости, скоростно-силовых и многих других качеств, возможно только в игровой деятельности. Принять быстрое и правильное решение, за считанные доли секунд и при этом самому не совершить ошибку – вот, что такое волейбол, не говоря уже о двигательных навыках, которые приобретает студент, и которые во многом помогут ему в дальнейшей трудовой и профессиональной деятельности, не связанной со спортом.

В целом проведенный анкетный опрос показал возможности организации занятий по физическому воспитанию студентов с учетом их интересов и современных тенденций совершенствования учебного процесса в высшем учебном заведении, ориентированных на Европейское образовательное пространство.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗА

Лобанева О.В., преподаватель

Национальный фармацевтический университет

Появление и развитие нового вида спорта, который считается «летним» - пляжного волейбола, ставит новую проблему перед Вузовским спортом. Как популяризировать и внедрять данный вид спорта в учебный процесс? Ведь он требует особой материальной базы, специалистов, а главное – формирование у студентов устойчивого интереса к нему.

Как показывает опрос студентов, большинство из них ассоциируют игру в пляжный волейбол со стоянием в кругу и поочередной передаче мяча друг другу и никак не с соревновательной деятельностью.

Данные проблемы необходимо решать поэтапно. Во-первых, это конечно наличие подготовленных кадров тренерско-преподавательского состава, которые хорошо знают данный вид спорта. На сегодня специализированные ВУЗы Украины не ведут профессиональную подготовку тренерского состава по пляжному волейболу. Поэтому, большинство специалистов в этом виде спорта - это бывшие спортсмены из классического волейбола, которые либо полностью, либо частично перешли работать в пляжный волейбол.

Надо отметить, что пляжный волейбол является хотя и родственным классическому, но все-таки это самостоятельный вид спорта. На современном уровне волейболисты-пляжники многих стран осуществляют круглогодичную подготовку именно в этом виде спорта, многие из них, никогда, в своей спортивной карьере, не выходили на площадку классического волейбола.

Во-вторых, как заинтересовать студента? Для этого можно привлечь, как видеозаписи игр профессионалов и любителей (если таковые имеются и есть возможность их просмотра), так и другие формы.

Например: на занятиях в разделе «спортивные игры (волейбол)», которые проводятся в зале, можно предложить студентам сыграть 4Х4 (желательно, что бы игра проводилась мячом, специально предназначенным для игры в пляжный волейбол, он во многом отличается своими параметрами от классического). Обратить внимание игроков на отличительные особенности выполнения технических приемов пляжного волейбола (например, выполнять обманные удары «скидки» нельзя, а нужно играть только открытой ладонью и т.д.).

Ввести счет, как в пляжном волейболе, т.е. в первых двух партиях команды меняются сторонами площадки, когда сумма очков, набранная обеими командами, становится кратна 7 (7, 14, 21 и т.д.), а в третьей при счете равном 5. Первые две партии играют до 21 очка, но при счете 20-20 игра продолжается пока разница в счете не достигнет двух очков. В третьей партии - до 15 и то же при равенстве 14-14, до разницы в два очка. Победу одерживает команда, победившая в двух из трех партий.

Необходимо постепенно вводить другие элементы игры в пляжный волейбол: уменьшить количество игроков до двух, довести размеры площадки до стандартных 16Х8 м. и т.д.

Затем, после освоения студентами основных приемов игры провести турнир по пляжному волейболу в зале, применив систему розыгрыша до двух поражений (рис. 1.).

СЕТКА 16 КОМАНД

W - команда, которая выиграла встречу

L - команда, которая проиграла встречу

Рис. 1. Система розыгрыша до двух поражений.

Необходимо уделить особое внимание теории пляжного волейбола. В нее входит история появления и развития пляжного волейбол в мире и в регионе. Значение его для здоровья и физического развития человека. И конечно правила игры, т.к. они имеют свои специфические особенности по сравнению с классическим волейболом. Для лучшего усвоения правил игры, студенты должны активно участвовать в проведении и судействе соревнований. Практика показывает, что в ВУЗах практически не привлекают студентов к этой деятельности, что категорически неверно.

Необходимо создавать коллегии судей из числа студентов, дать им возможность выбрать Президиум и Председателя коллегии, создать различные подструктуры, которые отвечали бы за назначение на судейство, разработку положений проведения соревнований, рассмотрение протестовых моментов, отвечали бы за связь с прессой, тем более, сейчас каждый вуз имеет свой печатный орган и.т.д.

Что касается спортивной базы, т.е. песчаных кортов, которые соответствовали бы стандарту, то для этого абсолютно не обязательно иметь шикарный пляж. Большинство соревнований по пляжному волейболу проводится на центральных площадях городов, где волейбольные корты искусственные, с навозным песком. Поэтому, не имея возможности проведения учебно-тренировочных занятий на естественном пляже, выбрав место на спортивном стадионе ВУЗа вполне хватит навозного песка.

Конечно, на начальном этапе формирования в ВУЗе специализации пляжного волейбола этого достаточно. Но в дальнейшем, когда у студентов, сформируется устойчивый интерес к данному виду спорта, необходимо совершенствование и материально-спортивной базы. И не исключено, что студенты сами приложат максимум усилий для её развития в своем ВУЗе.

СОХРАНИЕ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛА И ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЙ В ПОЗАХ, ИМИТИРУЩИХ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ

ПЛАВАНИЯ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

Маркевич Е., Ткачук В.

Институт Спорта

Академия физического воспитания в Варшаве, Польша

Аннотація. Маркевіч Е., Ткачук В. Збереження рівновагі і частоти рухів у позах, що імітують елементи технікі у юних пловців. У дослідницкій прасі аналізуються стан вестибулярного апарату і ЦНС у молодих пловців в умовах залу сухого плаваня і басейну. Обгрунтовані засоби для підвищення вестибулярної стійкості пловців.

Ключові слова: вестибулярна стійкість, молоді пловці

Аннотация. Маркевич Е., Ткачук В. Сохранение равновесия и частота движений в позах имитирующих элементы техники у юных пловцов. В экспериментальной работе анализируется состояние вестибулярного аппарата и ЦНС у молодых пловцов в условиях зала сухого плавания и бассейна. Обоснованы средства для повышения вестибулярной устойчивости пловцов.

Ключевые слова: вестибулярная устойчивость, молодые пловцы

ВВЕДЕНИЕ. Пловец, изменяя положение тела в воде, может сознательно варьировать как условиями его равновесия, так и степенью погружения. Это обстоятельство имеет большое значение не только для сохранения равновесия, а так же для перемещения в воде [1]. В связи с этим возникла задача изучения особенностей динамики установки тела пловца в процессе тренировки.

Специалисты из Университета им. Д. Вашингтона считают [6], что в подготовке пловцов национальной сборной команды для участия в Олимпийских играх 2008 года, анализ компьютерной трехмерной модели движений пловца позволит отыскать ключ к повышению скорости плавания спортсменов. Для достижения высокого результата в плавании, необходимо учитывать и то, что перемещение тела в воде возможно при одновременном эффективном сочетании двух параметров – частоты движений (количество движений ног и рук в секунду) и амплитуды движений (как высоко и низко перемещаются стопы, форма траектории гребков ладонями) конечностями, а также длина проплыва («шага»). При имитации стиля кроль на суше «длину шага» измерить не возможно. В связи с этим мы исследовали первый параметр – частоту движений. Принимая во внимание размеры (габариты) тела пловца, можно подобрать для него оптимальное движение, которое он может выполнить с максимальной скоростью. Такое сочетание пространственно-временных параметров движения может быть реализовано только при условии, что спортсмен обладает высокой координацией движений.

Двигательная координация оказывает существенное влияние на развитие и проявление двигательных качеств спортсменов. Координация позволяет точно воспроизводить динамические и кинематические параметры движения в изменяющихся внешних условиях и внутренних состояниях. Ее физиологическая основа связана со способностью ЦНС к запоминанию сенсорной информации и точной репродукции в процессе управления движениями. Точность одновременного выполнения заданного пространства и времени зависит от условий его выполнения. Наивысшая его точность проявляется в том случае, когда при репродукции интегрируется несколько сенсорных систем (проприоцептивная, слуховая и т.д.) [4].

Сохранение положения тела человека в условиях земного притяжения обусловлено непрерывной активной деятельностью физиологических систем, противодействующих опрокидывающему влиянию сил гравитации. Установившаяся ориентация частей тела человека по отношению к направлению сил гравитации рассматривается как важная константная величина. Поддержание этой константы – необходимая предпосылка, обеспечивающая статическое и динамическое равновесие тела. Они являются обязательными элементами двигательной координации при спортивной деятельности.

В основе реакции равновесия, ориентации в пространстве и в координации движений в динамических условиях, лежит сложная нейродинамика вестибулярной сенсорной системы, безусловных вестибуло-соматических и вестибуло-вегетативных рефлексов организма.

Исходя, из сказанного устойчивость тела человека является интегральным показателем взаимодействия сенсорных систем и может служить основанием для оценки функционального состояния ЦНС человека в целом и долевого участия отдельных сенсорных систем.

Изменение устойчивости тела спортсмена в заданной позе после различных физических и психических нагрузок при сравнении с исходными данными может характеризовать степень воздействия физической нагрузки и утомления.

Путем последовательного «выключения» (депривации) отдельных сенсорных систем (зрение, слух и др.) и адекватного раздражения вестибулярного или других анализаторов можно оценить их долевое участие в обеспечении этой константы [5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - сравнительный анализ особенностей сохранения равновесия тела спортсмена в статических позах имитирующих элемент техники пловца во время тренировок на суше и в воде, и частота движений конечностями имитирующих различные стили плавания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В исследованиях участвовали пловцы в возрасте 10 лет (22 человека - девочек и 15 мальчиков) спортивного класса школы №40 г. Варшавы (Мазовецкое воеводство). Длина тела колебалась: у девочек 139,75 ± 3,37 см, у мальчиков - 142,53 ± 3,88 см. Масса тела составляла: у девочек 33,67 ± 6,67 кг , а у мальчиков 34,90 ± 4,14 кг. Измерялась длительность (сек) сохранения статического равновесия тела (ВССРТ) на уменьшенной площади опоры в заданном положении с депривацией зрительной сенсорной системы и частота движений (ЧД) конечностями (количество циклов) имитирующих стили плавания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для оценки сохранения статического равновесия тела использовались тестовые упражнения, имитирующие элемент техники плавания - скольжение. Выполнение теста проводилось в вертикальном (ВП) и в горизонтальном положениях (ГП) в зале сухого плавания.

Порядок исследования: в начале занятия регистрировалось время удержания равновесия в тестах. После этого в 5 занятиях использовался 10-мин. комплекс упражнений (состав: бег, имитация техники плавания, общеразвивающие упражнения и упражнения на гибкость, игра в футбол, комбинации перечисленных средств) в зале сухого плавания. В воде использовалось 10-мин. плавание в течение одного занятия с последовательностью стилей (кроль на спине, брасс, кроль, дельфин и комплексное плавание) с умеренной интенсивностью. Через 1 месяц было проведено повторное исследование.

Для оценки частоты движений конечностями (количество циклов) использовались тестовые упражнения, имитирующие стили плавания отдельно руками и ногами. Выполнение теста производилось в вертикальном положении (и.п. основная стойка - движения руками для всех стилей и ногами стилем баттерфляй) и в горизонтальном положении (и.п. лежа туловищем на гимнастической скамейке - движения ногами для стилей кроль на спине, брасс, кроль) в зале сухого плавания.

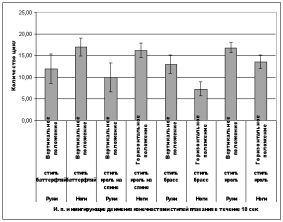

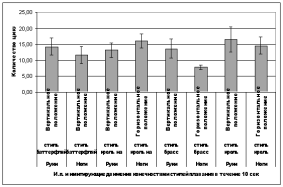

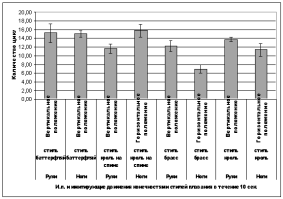

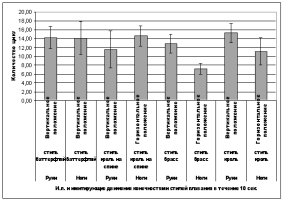

Порядок исследования: на протяжении 8 тренировок в конце занятия регистрировалось максимальное количество выполняемых циклов движений одного стиля плавания, конечностями отдельно руками и ногами в течение 10 сек. Обследование было повторено через 1 месяц.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В зале сухого плавания ВССРТ после физической нагрузки в ВП в большей мере прогрессировало у девочек, чем у мальчиков, а в ГП с незначительной разницей превышало у мальчиков, чем у девочек (таб. 1).

В бассейне ВССРТ после плавательной нагрузки в ГП в большей мере прогрессировало у мальчиков, чем у девочек, а в ВП одинаково улучшилось как у девочек, так и у мальчиков (таб. 2).

В зале сухого плавания ЧД после имитационной нагрузки в большей мере прогрессировало верхними конечностями у девочек (рис. 1, 2), и нижними конечностями у мальчиков (рис. 3, 4).

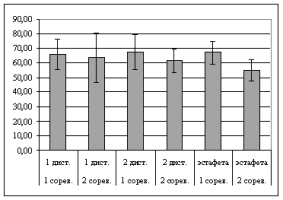

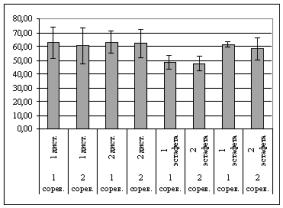

В этом периоде соревновательного процесса пловцы выступали в 2-х соревнованиях на первенство Мазовецкого воеводства на 50 м дистанции двумя стилями и в эстафете 4x50 м комбинированном плавание.

Полученные результаты улучшились: у девочек на 1-ой дистанции на 2,15 сек, во 2-ой - на 5,94 сек, в эстафете – на 12,06 сек (рис. 5), а у мальчиков – на 1-ой дистанции на 2,20 сек, во 2-ой на 1,13 сек, в эстафете в 1-ой команде на 1,15 сек, во 2-ой – на 2,71 сек (рис. 6).

Таблица 1

Позитивные результаты времени сохранения статического равновесия тела (сек) в позах имитирующих элемент техники плавания – скольжение пловцами в зале сухого плавания

| № за- ня тия | Пол | Девочки | Мальчики | ||||||||||

| Тесты | Поза при удержании равновесия: | ||||||||||||

| вертикальная | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | ||||||||||

| Упражнения, 10 мин: | до | пос. | раз-ца | до | пос. | раз-ца | до | пос. | раз-ца | до | пос. | раз-ца | |

| 1 | беговые | 1,171 | 1,311 | 0,14 | 2,142 | 3,222 | 1,08 | х | х | х | 2,02 | 2,172 | 0,17 |

| 2 | Общеразви -вающие | 1,331 | 1,921 | 0,59 | 1,411 | 2,771 | 1,36 | х | х | х | 1,371 | 1,611 | 0,24 |

| х | х | х | 1,822 | 2,522 | 0,70 | х | х | х | 2,022 | 2,232 | 0,21 | ||

| 3 | имитационные | х | х | х | 1,471 | 1,691 | 0,22 | х | х | х | 1,711 | 1,741 | 0,03 |

| х | х | х | 2,892 | 3,392 | 0,50 | х | х | х | х | х | х | ||

| 4 | на гибкость | 2,331 | 2,701 | 0,37 | 2,362 | 3,582 | 1,22 | х | х | х | 1,671 | 1,901 | 0,23 |

| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1,992 | 2,312 | 0,32 | ||

| 5 | игра в футбол | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

| 6 | комплекс от 1 до 5 | 2,162 | 3,382 | 1,22 | х | х | х | 2,661 | 3,011 | 0,35 | 1,651 | 1,801 | 0,15 |

Примечание: 1- первое исследование, 2- второе исследование, x -отсутствие позитивных изменений.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

На тренировках в зале сухого плавания влияние физической нагрузки стимулировало ВССРТ у девочек благодаря лучшей функциональной способности вестибулярной устойчивости [3], чем у мальчиков в соответствии показателям: времени (сек) в ВП (0,14-1,22>0,35), в ГП (0,22-1,36>0,03-0,32); видом физических упражнений (количество) в ВП (4>1) и в ГП у мальчиков было больше, чем у девочек (5>4).

На тренировках в бассейне влияние плавательной нагрузки стимулировало ВССРТ у мальчиков благодаря лучшей функциональной способности вестибулярной устойчивости, чем у девочек [2] в соответствии показателям: времени (сек) в ГП (0,11-0,49>0,11-0,21), в ВП у девочек было выше (0,61>0,12); стилей плавания (количество) в ГП у мальчиков было больше (4>3) и измерений (количество) (2>1).

В тренировках в зале сухого плавания влияние имитационной нагрузки стимулировало ЧД у девочек благодаря лучшей функциональной способности быстроты и гибкости, чем у мальчиков в соответствии показателем - количество циклов движений в стилях плавания (2>1) при сравнении отдельно в группе и у мальчиков было больше (5>3) при сравнении между группами.

Таблица 2

Позитивные результаты времени сохранения статического равновесия тела (сек) в позах имитирующих элемент техники плавания – скольжение пловцами в бассейне

| № за- ня тия | Пол | Девочки | Мальчики | ||||||||||

| Тесты | Поза при удержании равновесия: | ||||||||||||

| вертикальная | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | ||||||||||

| Плавание, 10мин. | до | пос. | раз-ца | до | пос. | раз-ца | до | пос. | раз-ца | до | пос. | раз-ца | |

| 1 | Кроль на спине | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,751 | 1,921 | 0,17 |

| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,822 | 2,202 | 0,38 | ||

| Брасс | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 2,241 | 0,49 | |

| Кроль (на ногах) | x | x | x | 1,602 | 1,712 | 0,11 | x | x | x | | 2,051 | 0,30 | |

| x | x | x | x | x | X | x | x | x | | 1,932 | 0,11 | ||

| x | x | x | 3,921 | 4,321 | 1,40 | x | x | x | x | x | x | ||

| 2 | Баттерфляй | x | x | x | 1,741 | 1,951 | 0,21 | x | x | x | x | x | x |

| 3 | Комплекс-ное лавание | 3,231 | 3,841 | 0,61 | x | x | x | 3,601 | 3,721 | 0,12 | 1,841 | 2,191 | 0,35 |

Примечание: 1- первое исследование, 2- второе исследование, x -отсутствие позитивных изменений.

На соревнованиях влияние тренировочной нагрузки стимулировало результаты плавания в конкуренциях у девочек благодаря лучшей функциональной способности техники, чем у мальчиков в соответствии показателям: времени (сек) в индивидуальных стилях и в эстафете (2>1).

Общая и специальная связь положительных результатов изучаемых параметров имеется – между ВССРТ у девочек в 1-ом исследовании после плавания стилем баттерфляй в ГП и ЧД во 2-ом исследовании после имитации верхними конечностями стилем баттерфляй, между ВССРТ во 2-ом исследовании после плавания стилем кроль в ГП и ЧД в 2-ом исследовании после имитации верхними конечностями стилем кролем на спине, между ВССРТ в 1-ом исследовании после имитационных упражнений техники плавания в ГП и ВССРТ во 2-ом исследовании, а у мальчиков – между ЧД во 2-ом исследовании после имитации нижними конечностями стилем баттерфляй и ВВСР в 1-ом исследовании после имитационных упражнений техники плавания в ГП.

Рис.1. Частота имитирующих движений стилей плавания

у девочек в 1-ом обследовании

Рис. 2. Частота имитирующих движений стилей плавания

у мальчиков в 1-ом обследовании

Рис. 3. Частота имитирующих движений стилей плавания у девочек в 2-ом обследовании

Рис.4. Частота имитирующих движений стилей плавания

у мальчиков в 2-ом обследовании

Рис. 5. Результаты в соревнованиях по плаванию у девочек

Рис. 6. Результаты в соревнованиях по плаванию у мальчиков

Таким образом, вышеперечисленные факторы оказали эффективное воздействие на более высокое поправление полученных результатов на соревнованиях у девочек.

ВЫВОДЫ:

1. Длительность сохранения статического равновесия тела варьирует у пловцов в диапазоне от десятков сотых до 1,5 секунду, как в сторону увеличения, так и уменьшения времени удержания заданных поз.

2. Предлагаемый комплекс физической нагрузки в зале сухого плавания в большей мере благоприятствует времени длительности сохранения статического равновесия тела, чем в воде.

3. В горизонтальном положении длительность сохранения статического равновесия тела выше, чем в вертикальном.

4. У девочек длительность сохранения статического равновесия тела позитивные изменения установлены в большей степени в зале сухого плавания, а у мальчиков – в бассейне.

5. Увеличение частоты движений, имитирующих стиль плавания, в большей мере проявляется у девочек выступает, чем у мальчиков.

6. Повышение частоты движений, имитирующих стили плавания, наблюдается у девочек верхними конечностями, а у мальчиков - нижними.

7. В соревнованиях по плаванию более высокие спортивные результаты продемонстрировали девочки.

8. Подготовка пловцов в зале сухого плавания и в бассейне после экспериментальных тренировочных нагрузок создает комплексное развитие координационных способностей.

Литература

1. Ernest K. „Fizyka sportu” Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 1992, s.168-183.

2. Маркевич Е., Ткачук В., Чубак К. «Влияние стилей плавания на вестибулярную устойчивость молодых пловцов». VII Международный конгресс «Современный спорт и спорт для всех», Москва, 2003 т.3, с. 115-116.

3. Маркевич Е., Ткачук В. «Влияние различных физических упражнений на вестибулярную устойчивость молодых пловцов». //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, Харків, 2003, №4, с. 110-116.

4. Ткачук В., Клоссовский М., Чубак К., Маркевич Е. «Комплексная оценка точности репродукции движения». V Международный конгресс «Современный спорт и спорт для всех», Минск, 2001, с.481.

5. Стрелец В.Г., Горелов А. Л. «Теория и практика управления вестибуломоторикой человека в спорте и профессиональной деятельности». Теория и практика физической культуры, Москва, 1996. - №2, с 13-16.

6. Плавание. Ученые в плавательных шапочках. Политика, Варшава, 2004. - №4.