Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук

| Вид материала | Диссертация |

- Государственное природоохранное учреждение «национальный парк «беловежская пуща», 2988.57kb.

- Интеграция хояйствующих субъектов в рыночной экономике диссертация на соискание ученой, 3813.88kb.

- Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук, 1614.07kb.

- Тема диссертации, 50.26kb.

- Совершенствование системы управления совместным предпринимательством с учетом межкультурных, 3746.61kb.

- Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой, 2879.13kb.

- Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, 298.27kb.

- «Связи с общественностью в условиях чрезвычайных ситуаций» Аннотация к диссертации, 83.66kb.

- Стенограмма защиты Белогуровым Сергеем Геннадьевичем диссертации на соискание ученой, 141.46kb.

- Правовая государственность в условиях глобализации: социально-философский анализ реферат, 294.06kb.

4. Уровни реализации устойчивого социально-экономического развития

Реализация устойчивого социально-экономического развития предполагает проработку таких вопросов как законодательные документы, социально-экономические стратегии, экономические механизмы, диалог между секторами общества, общественное участие. В этом ряду большое значение имеет анализ уровней реализации экологически устойчивого социально-экономического развития. Эти уровни реально действуют, в том числе и в России. Хотя в России количество уровней можно увеличить за счет новой структуры - федеральных округов.

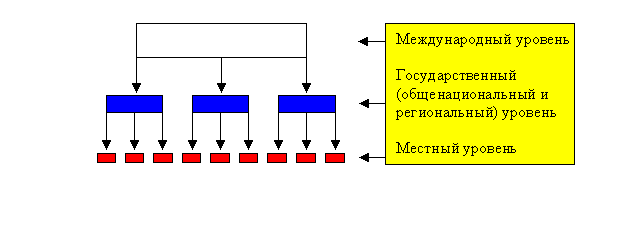

Рассмотрим и проанализируем обобщенную структуру уровней реализации устойчивого развития, важнейшими из них являются: международный, общенациональный или государственный, а также региональный и местный, которые представляют иерархическую схему (рис. 1).

Рисунок 1. Иерархическая схема уровней реализации устойчивого социально-экономического развития

На международном уровне принимаются концептуальные документы, заключаются международные договоры и конвенции, создаются международные организации и институты. На этом же уровне разрабатываются технологии экономического обеспечения реализации данных договоров и индикаторы устойчивого развития, пересматриваются системы национальных счетов с учетом экологического фактора. Необходимо отметить, что этот уровень предполагает развитие регионального сотрудничества, которое на сегодняшний день является одной из наиболее эффективных форм международного сотрудничества.

Следующий уровень это государственный (общенациональный уровень и региональный). На этом уровне разрабатываются национальные концепции, планы, стратегии перехода страны к устойчивому развитию. Эти документы становятся в дальнейшем базовыми для действий на региональном и даже местном уровне. Также государственный уровень обеспечивает возможность перехода к устойчивому развитию с помощью законодательно-правовой базы. Частично такая база создается и на региональном уровне. Возможность перехода к устойчивому развитию определяется всей совокупностью экономической, экологической и социальной политики государств.

Еще один уровень реализации концепции устойчивого развития это местный уровень (региональный). Действующие субъекты этого уровня различны, и могут быть отнесены к одному уровню условно. На местном уровне может действовать целый регион, например, субъект федерации в Российской административной терминологии или город, городской или сельский район, структурная единица местного самоуправления или сообщество, проживающее на небольшой территории. Основное общее, что делает возможным объединить эти единицы на одном уровне - реализация конкретных программ учитывающих специфику данной единицы, широкое участие различных секторов общества и социальных акторов в реализации таких программ.

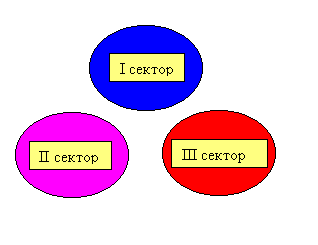

Основными достоинствами иерархической схемы является ее устойчивость и действенность на протяжении всей истории человеческих взаимоотношений. Недостатками ее является частое отсутствие обратной связи или искажение обратной связи. Таким образом, интересы нижележащего уровня всегда подчинены интересам вышестоящего уровня. Это автократическая схема человеческих отношений. Время от времени эту схему потрясают мощные движения снизу, или движения народных масс, выражающие кризис социальных отношений. Вместе с тем, чтобы представить, какие силы задействованы в реализации концепции устойчивого развития, представим еще одну схему. Если предыдущее схематичное распределение по уровням можно представить как иерархическую схему, то следующая схема известна как 3-х секторная схема, состоящая из I сектора - государственного, II сектора - коммерческого и III сектора - общественного (рис. 2).

Рисунок 2. Схема секторов общества

Рисунок 2. Схема секторов общества Эта схема отражает демократические настроения в обществе, где каждый сектор осуществляет собственные интересы и помогает в этом другому сектору. 3-х секторная схема явилась на смену как более устойчивая 2-х классовой схеме К. Маркса, согласно которой пролетариат и буржуазия непрестанно борются за свои интересы, и побеждает то один класс, то другой. Эта схема была очень неустойчивой и приводила к постоянной "раскачке" социума и росту внутрисоциальной агрессии.

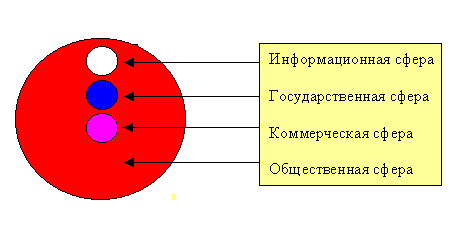

Эти схемы являются, по мнению автора, социальными конструктами, которые созданы людьми и оказывают определенное действие на людей. Основными достоинствами их является простота и отражение общего дискурса в определенный исторический период. Общими недостатками этих схем являются то, что они уже не отвечают современному дискурсу. Поэтому автором предлагается пространственная схема, состоящая из 4-х социальных сфер, задействованных в реализации устойчивого развития (рис. 3).

Рисунок 3. Пространственная схема социальных сфер

Рисунок 3. Пространственная схема социальных сферБез информационной сферы невозможно выявление возможностей и планирование перехода к устойчивому развитию. Именно эта сфера создает потоки информации об устойчивом развитии и направляет их во все остальные социальные сферы. Она также осуществляет обеспечение обратной информационной связи, как между социальными сферами, так и внутри них.

Государственная сфера осуществляет контроль и координацию перехода к устойчивому развитию. Роль людей, осуществляющих властные полномочия в обществе по-прежнему велика в настоящее время. От их понимания концепции устойчивого развития и принятия ее зависит осуществление перехода к устойчивому развитию.

Коммерческая сфера производит мобилизацию ресурсов для перехода к устойчивому развитию. От ее заинтересованности и усилий зависит динамика перехода к устойчивому развитию.

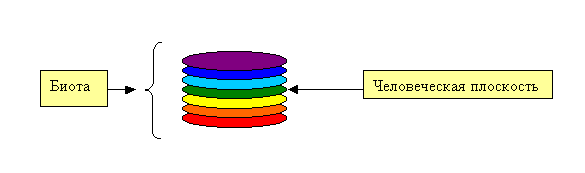

Общественная сфера соединяет и наполняет информационную, государственную и коммерческую сферы, этим создавая человеческую плоскость (рис. 4).

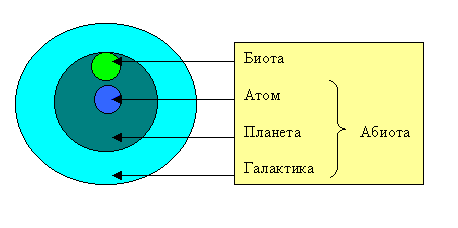

Рисунок 4. Схема биоты

Человеческая плоскость, встроенная в плоскости других живых существ, совокупность которых называется биотой, населяющих общую с людьми среду обитания, получает объем при помощи природной сферы, включающей и абиотические микро- и макрообъекты (рис. 5).

Рисунок 5. Схема природной сферы

Рисунок 5. Схема природной сферыЭта схема является синтетической по форме и содержанию, и практической по оказываемому влиянию. По мнению автора, являясь, как и все предыдущие схемы, социальным конструктом, она создана людьми, и влияет на людей. В 3-х секторной схеме общественность - это активисты из общественных объединений, женщины, пенсионеры, молодежь, дети, безработные и др. социальные группы, не относящиеся к государственному и коммерческому секторам. В пространственной схеме общественность - это все люди, что уже закреплено в законах национальных государств и уставах международных организаций (Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации… 1998). Это новое представление будет способствовать снятию напряжения между людьми в принятии общих решений, основанных на общечеловеческих ценностях и выраженных в декларациях прав человека и ребенка, Повестке 21. Именно общественная сфера осуществляет переход к устойчивому развитию и само устойчивое развитие.

Также интерес представляет выделение и введение четвертой составляющей - информационной сферы. Это, например, позволит людям, работающим в государственных или коммерческих учреждениях науки, образования и СМИ, через осознание своей коллективной идентичности эффективнее отстаивать интересы и демонстрировать этику своей социальной сферы в принятии местных решений. А включение природной сферы будет способствовать признанию и пониманию интересов других живых существ, живущих на нашей планете, а также места и роли человечества среди биотических субъектов и абиотических объектов.

Глава II.

Формы и механизм реализации экологически устойчивого социально-экономического развития и их особенности

в условиях рыночных реформ

1. Социально-экономические показатели устойчивого развития и их специфика в странах с переходной экономикой

Концепция устойчивого развития, выраженная на международном уровне в Повестке на 21 век, принятой на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году, получившая многогранное развитие в науке и других областях, является в настоящее время ориентиром развития, как отдельных стран, так и международного сообщества в целом. Переход к устойчивому развитию возможен лишь в том случае, если усилия к этому переходу будут осуществляться на всех уровнях организации общества, от уровня мирового сообщества и до местного уровня. Именно в этом ключе мы и рассмотрим практику устойчивого развития.

Несмотря на различные представления об устойчивом развитии, необходимость перехода к нему диктует наличие объективных показателей устойчивости, критериев оценки развития человечества. Без подобных показателей, характеризующих изменившиеся задачи человеческой деятельности, переход к устойчивому развитию невозможен.

Сегодня основным средством моделирования динамики макроэкономических процессов являются национальные счета. С 80-х годов началась работа по их модификации, в том числе с учетом природоохранных издержек (Гурман, Кульбака, Рюмина 1996, Пахомова, Рихтер 1999, Рюмина 2000). С принятием курса на устойчивое развитие модификация основных макроэкономических показателей валового национального продукта ВНП, валового внутреннего продукта ВВП, национального дохода НД, национального богатства НБ продолжается и усложняется. Экологическая составляющая вводится в рамки экономической системы.

Один из современных вариантов изменения этих показателей - предложение о введении понятия экологического долга (Гофман, Рюмина 1994). Экологически отрегулированный ВВП будет выражен разностью ВВП и экологического долга, который складывается в течение года. Экологический долг возникает при изменении состояния окружающей среды, от ее способности к полному самовосстановлению к частичной или полной утрате этой способности. Экологический долг, оставленный обществу прошлыми поколениями, оценивается при расчете ВНП и национального дохода в предположении, что экономика функционирует в незагрязненной среде, т.е. такие ВНП и национальный доход больше традиционно рассчитываемых на сумму потерь, которые несет экономика из-за загрязнения среды. Потери, отнесенные будущим поколениям, оцениваются с помощью вычитания из традиционно рассчитанного национального дохода амортизации природоохранного капитала, т.е. суммы, необходимой для восстановления окружающей среды до уровня, исходного для данного периода времени.

Добавим, что вычитание различными способами из ВНП и национального дохода затрат, связанных с окружающей средой и ее восстановлением, как экологической составляющей, можно было бы дополнить вычитанием из национального дохода затрат, связанных с ухудшением здоровья населения в связи с ухудшением окружающей среды. Это наиболее актуального для стран с районами экологического бедствия, в том числе для России.

Реальные расчеты экономически отрегулированных ВВП, ВНП и национального дохода достаточно сложны, так как трудно и не всегда возможно выделить все потери экономики от загрязнения окружающей среды и определить сумму денежных средств на восстановление окружающей среды. Поэтому рассмотрение экологического долга и экономически отрегулированных ВВП, ВНП, национального дохода находится в стадии теоретических разработок и далеко до практического применения. При современном состоянии статистических методик возможно включить в ВНП и национальный доход лишь часть затрат, связанных с окружающей средой, но оценить их в целом не представляется возможным.

В дополнение к общепринятой системе национальных счетов разрабатывается система интегрированных эколого-экономических счетов. Основные черты этой системы: выделение из традиционных счетов всех потоков, связанных с окружающей средой, соединение счетов окружающей среды в натуральном и денежном выражении, оценка затрат и результатов в области охраны окружающей среды.

При модификации стандартной системы национальных счетов (СНС) и создании "зеленых" макроэкономических показателей существуют два подхода к построению системы интегрированных национальных счетов. При первом подходе ресурсные и экологические счета, рассматриваются как дополнительные, которые не вносят изменений в существующие СНС. Такие дополнительные счета, в основном используют физические, натуральные показатели, которые служат оценке некоторых видов природных ресурсов и состояния окружающей среды. При втором подходе экологические счета становятся составной частью интегрированных национальных счетов (ИСНС), которые представляют целостную систему счетов. В ней для оценки природно-ресурсных и экологических параметров применяются денежные показатели, физические натуральные используются как основа построения этих денежных показателей.

При сближении этих подходов признается, что система дополнительных счетов, базирующаяся на натуральных показателях, может стать первым шагом к более полной интеграции счетов. Все виды счетов окружающей природной среды рассматриваются специалистами как систематизированная база данных о состоянии естественных и экологических ресурсов. Введение ИСНС дает возможность качественного пересмотра структуры стандартной СНС, и обладание природно-ресурсной и экологической информацией при принятии управленческих решений, особенно при принятии решений в условиях перехода к устойчивому развитию.

Основными чертами современной ИСНС является расширение понятия активов или фондов и введение их новой классификации. К основным дополнительным счетам относятся физические и денежные счета природных ресурсов, отходов и загрязнителей, затрат на осуществление природоохранных и природовосстановительных мероприятий. В ИСНС обычные активы расширяются за счет введения природных активов или природного капитала. Экономическое использование природных активов может сопровождаться постоянным или временным изменением запасов ресурсов, т.е. количественным использованием, использованием экологических товаров или вызывать изменения только качественного характера, использование экологических услуг. Различные типы количественного или качественного использования природных активов для экономических целей интерпретируются как экономические функции природных активов.

В системе интегрированных эколого-экономических счетов сделан первый шаг по пути учета воздействия экономической деятельности на окружающую среду. Однако очевидно, что применение исключительно денежных показателей приводит к недостаточному по охвату описанию взаимосвязей между экономикой и окружающей средой. Такие процессы, как трансформация ресурсов окружающей среды в производственных процессах и трансформация загрязнения в окружающей среде, не могут быть выражены стоимостными показателями. Для этих целей берутся модели, описывающие распространение загрязнений в среде, их частичную ассимиляцию, физическую и химическую трансформацию и окончательное размещение (Федотов 1995). Такие динамические пространственные модели чрезвычайно сложны и находятся в основном в стадии теоретических построений.

Обратим внимание на такой макроэкономический показатель как национальное богатство страны. Он представляет собой всю совокупность накопленного многими поколениями людей материального и нематериального достояния страны. Традиционная оценка НБ не учитывает природно-ресурсную составляющую. Например, согласно статистическому сборнику за 1999 год, национальное богатство России на 1998 составило 17047824 млн. руб без учета стоимости земли, недр и лесов. Необходимость учета этой составляющей не вызывает сомнений, но сложность денежной оценки природных ресурсов тормозит решение этой проблемы. Вместе с тем изменение расчета национального богатства с учетом природно-ресурсной составляющей изменила бы представления о возможностях и уровне социально-экономического развития стран.

Для России и развивающихся стран с богатыми природными ресурсами это особенно актуально. Объем ресурсов на душу населения Россия в 2 раза больше, чем США, в 6 раз больше, чем Германии, в 22 раза больше, чем в Японии (Дятлов 1998: 35). По ВВП на душу населения Россия занимает одно из последних мест. 80-85% национального богатства России - это природные ресурсы. Вместе с тем, в статистике природно-ресурсный потенциал России учитывается не более чем на 15% (Там же 36).

Обратимся теперь к другому роду показателей устойчивого развития, которые хотелось бы осветить в этом параграфе, так как они тесно связаны с экономическими представлениями об устойчивости, рассмотренными в первой главе. Экономические определения устойчивого развития в рамках неоклассической теории стремились акцентировать неубывающее во времени подушное благосостояние людей, которое подчеркивает принцип равенства, а не эффективности. Максимизация будущих потоков полезности совместима с убывающей, в конечном счете, полезностью. В таком случае, устойчивость потенциально несовместима с традиционным подходом, анализирующим затраты и выгоды, так как она отрицает возможность обеспечения сейчас, в данный момент времени, увеличения чистых выгод за счет будущего: надо применять реальную, а не потенциальную компенсацию.

Существующие формы экономической организации не совместимы с биохимическими, природными циклами, не гарантируют устойчивость. Устойчивость - это во многом справедливость перед будущими поколениями. Устойчивость часто рассматривается, как объем потребления, которое может продолжаться неопределенно долго, не нарушая капитальные запасы, включая запасы "природного капитала". Природный капитал - это структуры почвы, атмосферы, растительная и животная биомасса, запасы пресной воды и т.д., которые взятые вместе создают основу экосистем. Этот запас природного капитала использует первичные источники, например, солнечный свет, для создания спектра экосистемных услуг и физических потоков природных ресурсов. Ограничивающим фактором развития служит не уже созданный человеком капитал, а остающийся природный капитал. Например, количество древесины определяется остающимися лесами, а не производительностью лесопильного оборудования. Улов рыбы ограничен ее наличием, а не возможностями рыболовных сетей (Constanza, Daly, Bartholomew 1991).

Правило постоянства основного капитала:

K=Km+Kh+Kn

где K - капитал, складывающийся из Km, Kh, Kn - материального, человеческого, природного капитала. Для установления требования к устойчивости в статическом и динамическом контексте можно использовать производственную функцию. Так

K=S(t)-DK(t)

где S(t) сбережения, D(t) - амортизационные отчисления на общий запас капитала.

S(t)-DK(t)>0 или S(t)-DmKm(t)-DhKh(t)-DnKn(t)>0

где Dm, Dh, Dn - амортизационные отчисления на материальный, человеческий, природный запасы капитала. Можно допустить, что Dh=0, т.е. знания и умения не амортизируются. Опуская показатель времени и разделив на доход Y, получим основное условие для устойчивости:

S/Y-DmKm/Y-DnKn/Y>0

Это норма сохранения и инвестирования капитала. Необходимо знать, от какой части капитала отказывается нынешнее поколение для того, чтобы поддержать его структуру потребления в будущем. Задача заключается в том, чтобы общий запас капитала не убывал. Как распределяется это правило относительно составляющих этого капитала, зависит от точки зрения. Мы уже рассматривали это, описывая подходы сильной и слабой устойчивости.

Для стран с растущим населением в это правило можно включить подушный капитал, можно так же учесть научно-технический прогресс. При этом меньший запас капитала может создавать столько же за счет большей эффективности. Устойчивость требует, чтобы воздействие НТП превышало темпы роста населения.

Кроме изменения, экологизации макроэкономических показателей и показателей устойчивости с точки зрения запасов капитала важным вопросом в реализации концепции устойчивого развития стало выявление его практических и измеряемых индикаторов. Такие индикаторы могут связывать три компонента экологический, экономический, социальный. Интересное предложение по оценке устойчивости развития было выдвинуто Федотовым А.П. (Федотов 1995). Он разработал индекс антропогенной нагрузки и индекс устойчивости развития:

I антр.нагр. = Рв+Ре\Рво+Рео

S So

где Рв и Ре - мощности биопотребления и энергопотребления страны, S - ее площадь, значок "о" относит Рв, Ре, S к миру в целом.

I уст.разв.=(Рв+Ре)\Dsd

S

где (Рв+Ре) - плотность реальной антропогенной нагрузки для площади S отдельной страны; Dsd - допустимая для устойчивой биосферы плотность антропогенной нагрузки.

Однако для использования этих формул необходимо более четко определить компоненты, входящие в понятие биопотребление и энергопотребление. Данные индексы характеризуют устойчивость развития достаточно узко. На взгляд автора, необходима система из ряда нестоимостных статистических показателей и индексов, которая характеризовала бы страны, сравнимые по своему экономическому развитию, с точки зрения большей или меньшей устойчивости развития. Можно привести различные примеры выбора индикаторов. Индикаторы окружающей среды бывают биологические, физические и химические - уменьшение биоразнообразия, опустынивание, загрязнение атмосферного воздуха, уровни концентрации и осаждения, уменьшение стратосферного озона, изменение климата, загрязнение пресноводных и морских водоемов, почвенные загрязнения, истощение таких природных ресурсов, как земельных ресурсов, почвы и лесного и сельского хозяйства, рыболовства.

Социально-экономические индикаторы - индикаторы здоровье людей, здоровья в связи с охраной окружающей среды, нагрузка на окружающую среду, отходы, выбросы воздействия на компоненты окружающей среды, виды деятельности. Часто сложно увязать в системе индикаторов три сферы экономическую, экологическую и социальную, - а именно эту задачу и ставит оценка устойчивости развития. Кроме того, роль показателей устойчивого развития достаточно велика при принятии решений, они являются элементом процесса управления. Поэтому такие показатели имеют функциональную направленность и могут отличаться в разных странах. Для целей управления и принятия решений индикаторы должны иметь значение в более широком контексте и быть нормативной величиной, предназначенной для сравнения с целевым значением. Критерии выбора индикаторов связаны с полезностью их практического использования в управленческой деятельности, аналитической и научной определенностью и измеряемостью.

Приведем примеры таких систем индикаторов разработанных в мире. Программа развития ООН одобрила два показателя измерения развития или качества жизни людей - показатель человеческого развития (ПЧР) и показатель человеческой свободы (ПЧС). ПЧР включает в себя продолжительность жизни, измеряемую ожидаемой продолжительностью жизни при рождении; знания или уровень образования, измеряемый числом грамотных и длительностью школьного образования; доход, измеряемый ВВП на душу населения с учетом различной покупательной способности в разных странах. ПЧС включает 40 показателей измерения свобод. Экономические показатели связывают с уровнями устойчивого благосостояния, дохода, потребления, ресурсопользования, сохранения капитала.

ЮНЕП рассматривает показатели, состоящие из множества индивидуальных измерений в конкретной области, например, загрязнение атмосферы, сведенные до небольшого числа репрезентативных цифровых значений для использования преимущественно в научных исследованиях. Кроме того, выделяются агрегативные показатели для целей управления и выработки политики, получаемые из данных различных дисциплин (Sustainable Development Indicators 1994). Индикаторы экологической целостности основаны в основном на индикаторах состояния окружающей среды. Они нужны для измерения экологичности хозяйственной деятельности, интеграции озабоченности экологическими проблемами для проведения социальной и экономической политики (Bakkers, van den Born and others 1994). Предпринимаются попытки найти репрезентативные показатели экологических изменений, которые могли бы также использоваться в качестве показателей устойчивости. Это деградация земель, улов морской рыбы, атмосферная концентрация и выбросы углекислого газа, изменения стратосферного озона (Nordhaus 1990: 34).

Сохранение жизнеобеспечивающих экосистем, биоразнообразия отражается в предотвращении загрязнения окружающей среды, годовых суммарных и подушных, на единицу ВНП, выбросах СО2 и т.д. Качество рек характеризуется растворенным О2, обработкой сточных вод, промышленными авариями, прогрессом в восстановлении и сохранении целостности экосистем, процентом измененных, рекультивированных, застроенных, деградированных, не затронутых хозяйственной деятельностью территорий. Также используются такие индикаторы как процентом земель, занятых лесами, развитие комплексных систем природоохранных территорий, процент этих территорий, восстановление и сохранение видов, число видов, находящихся под угрозой.

В Голландии разработан "общий метод экосистемного описания и оценки". В его основе лежит принцип, что ненарушенные и мало нарушенные экосистемы являются наилучшей гарантией экологической устойчивости и могут служить моделью для сравнения с помощью выбранного набора показателей. Также разработана система индикаторов устойчивости, основанная на понятии экологического пространства и концепции экоемкости (Wetering, Opschoor 1994). Тем самым в любой момент времени существуют пределы давления на окружающую среду, которые не оказывают необратимых последствий на экосистемы. Эта концепция учитывает количественные показатели возобновимых и невозобновимых ресурсов, которыми может пользоваться общество, включая способность регенерирования ресурсов, стоков, которые могут быть поглощены и очищены экосисистемой.

Необходима система индикаторов устойчивости. Для каждой из групп сравнимых стран некоторые показатели могут исключаться или вводиться. Автор предлагает следующие наиболее общие элементы этой системы, которые могут применяться для большинства стран: показатель потребления энергии на душу населения, темп прироста населения, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения, продолжительность жизни, уровень образования населения, уровень заболеваемости населения, уровень младенческой смертности, производство выбросов или сбросов и отходов на душу населения, индекс антропогенной нагрузки Федотова. При сравнении страны с меньшим потреблением энергии на душу населения, меньшей долей населения с доходами ниже прожиточного минимума, меньшим уровнем заболеваемости и смертности, меньшим производством выбросов или сбросов и отходов на душу населения, меньшим индексом антропогенной нагрузки Федотова и более высокой продолжительностью жизни, более высоким уровнем образования населения и приростом населения, стремящимся к нулю, могли бы рассматриваться как страны более устойчивого развития.

По мнению автора, для оценки устойчивости развития также важны такие показатели, как степень участия местной общественности и заинтересованных групп в принятии решений, затрагивающих их жизненные интересы; степень учета совместимости и конфликта секторов общества; измерение эффективности действий по уменьшению подушного потребления: продовольствия, воды, леса, минералов, энергопотребление на душу населения и на единицу ВВП, объем бытовых отходов, объем промышленных отходов, объем радиоактивных отходов на душу населения и на единицу ВВП. В целом создание системы нестоимостных показателей в дополнение к стоимостным показателям дало бы странам и мировому сообществу относительно простой и удобный в расчетах инструмент для оценки устойчивого развития.