Лекция №7. Строение и функции прокариотической клетки Немного истории. Аристотель пытался все объекты природы систематизировать. Унего была "лестница существ".

| Вид материала | Лекция |

- Лекция 15. Молекулярно генетический и клеточный уровень живой материи. Строение клетки, 351.65kb.

- 1. Основные положения клеточной теории. Вклад Пуркине, Шванна, Вихрова и др в учение, 679.89kb.

- Контрольная работа №2 по теме «Строение клетки», 53.62kb.

- Ткани, их строение и функции, 224.71kb.

- Реферат на тему: «Роль вирусов в природе и жизни человека», 45.59kb.

- Урок биологии в 6 классе. Тема урока: Строение растительной клетки, 53.3kb.

- Хорхе Луис Борхес. Книга вымышленных существ, 988.21kb.

- Лекция История естествознания. Натурфилософия, 99.62kb.

- Строение, свойства и функции наружной плазматической мембраны, 370.82kb.

- Урок 5 (9). Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. Атф и другие, 199.62kb.

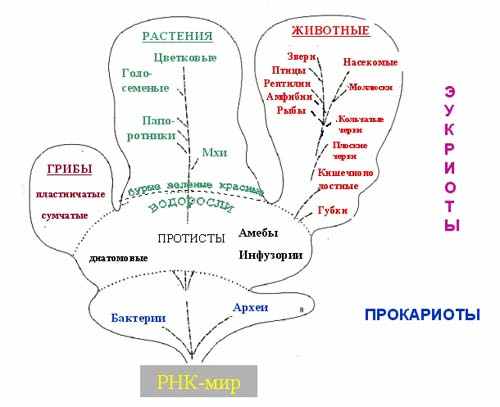

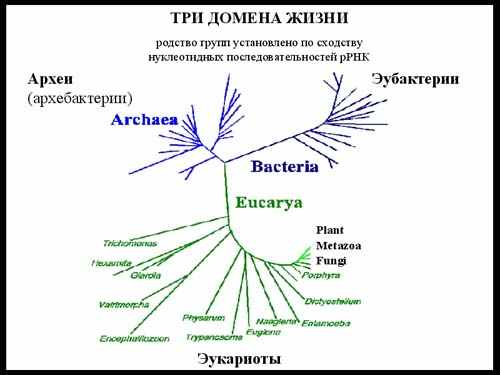

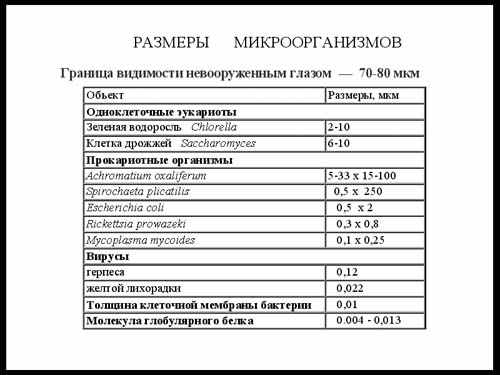

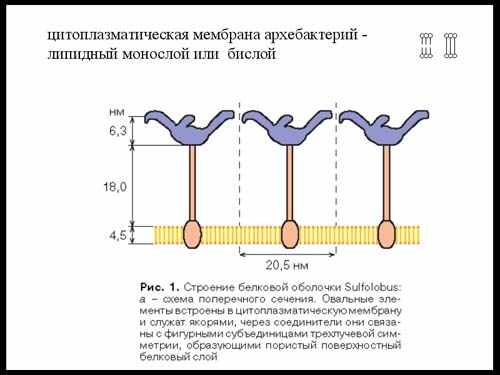

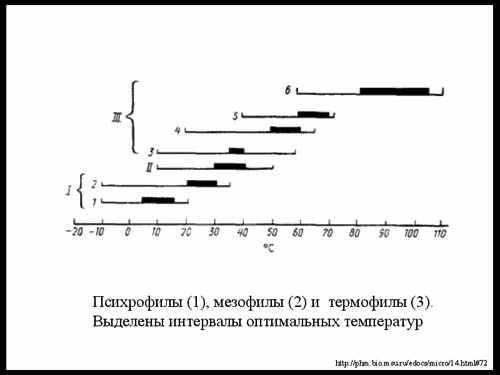

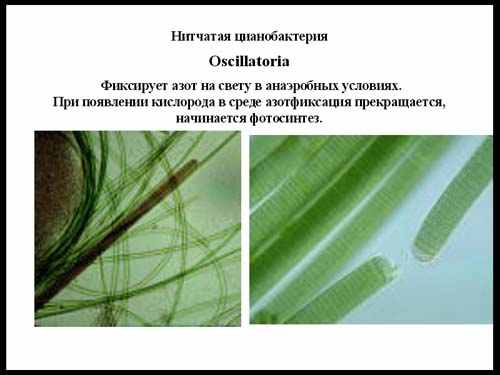

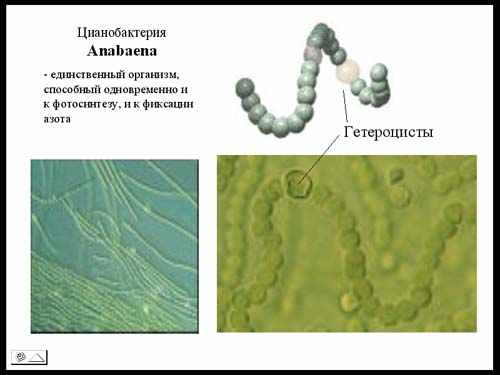

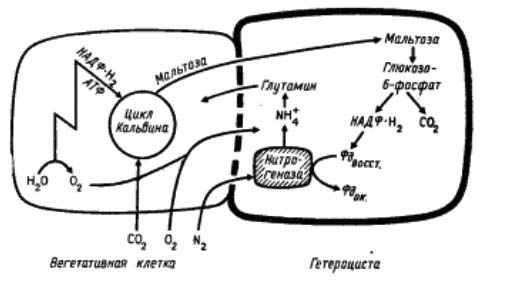

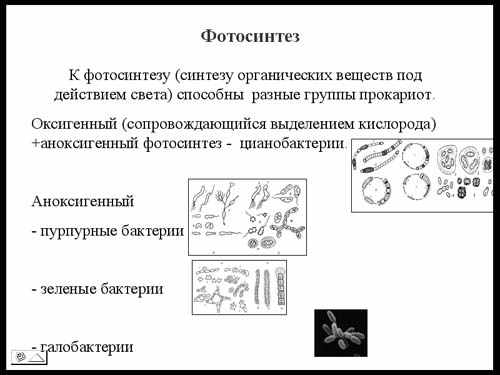

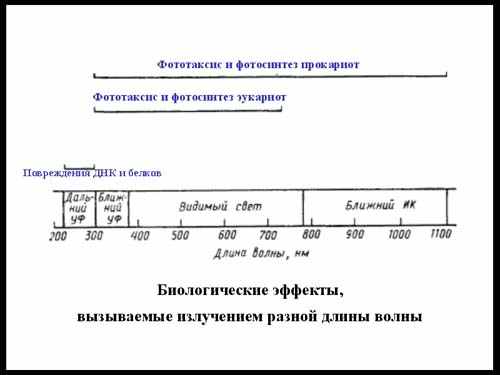

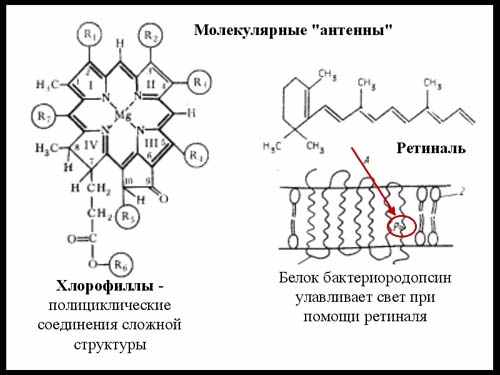

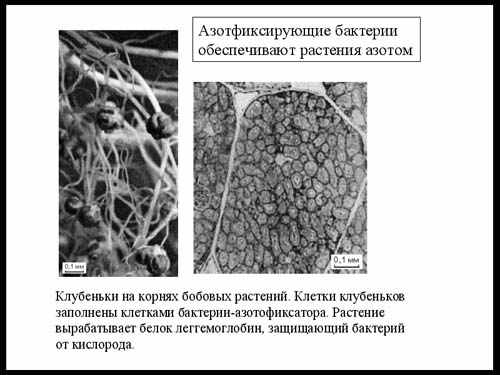

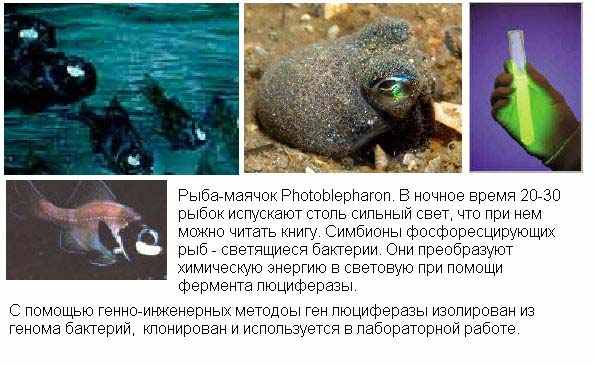

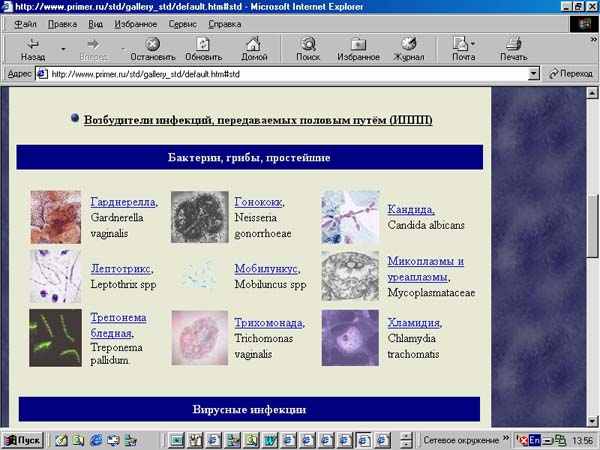

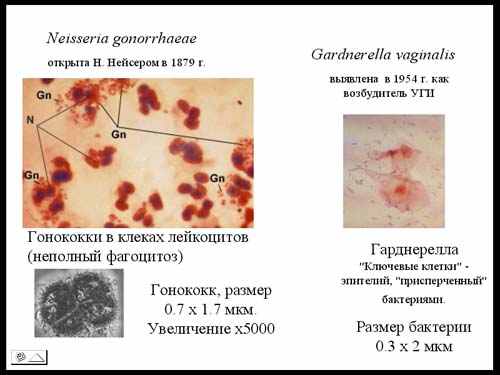

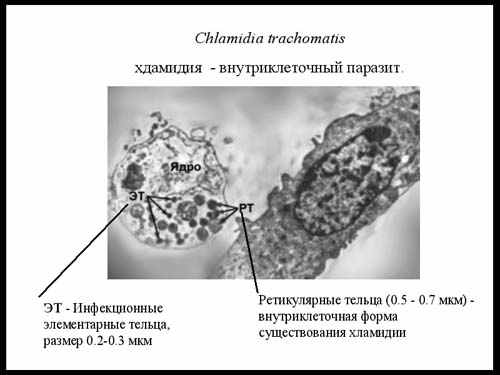

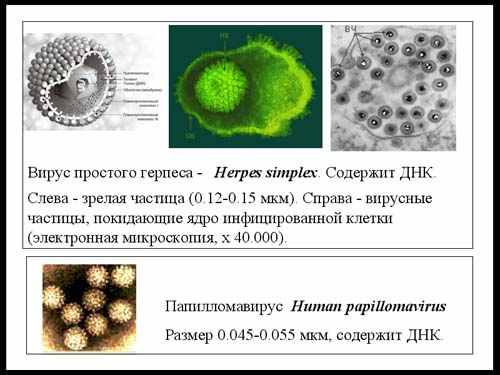

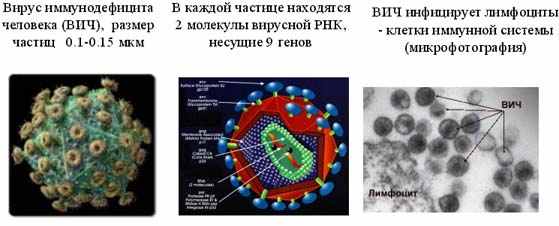

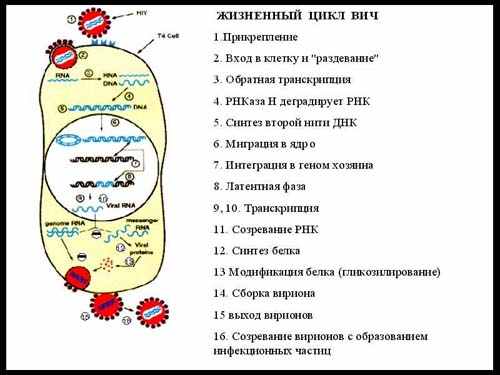

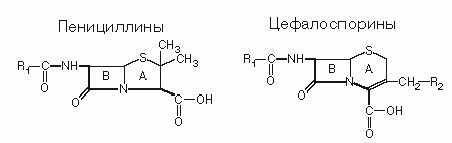

Лекция №7. Строение и функции прокариотической клеткиНемного истории. Аристотель пытался все объекты природы систематизировать. У него была "лестница существ". Внизу наиболее примитивно организованные камни, потом растения, животные и человек. Стремление к линейной классификации довольно долго сохранялось, но потом его пришлось отвергнуть, так как объекты живой природы не выстраиваются в единую лестницу. Деление на растения и животные известно давно. Эти группы называют царствами: царство растений и царство животных. Потом были описаны простые одноклеточные растения и животные, о которых не всегда понятно, растения они или животные. Они были выделены в группу одноклеточные (Протисты). Затем открыли бактероий и выделили их в отдельное царство. Позже было в отдельное царство были выделены грибы. Для нас они кажутся похожими на растения, но, тем не менее, от растений они существенно отличаются, в частности, тем, что, как животные, запасают гликоген, а не крахмал.  Итак, живые организмы разделили на царства Растений, Грибов, Животных и Простейших (одноклеточных), и царство бактерий, в которую входили все прокариоты. Но когда изучали бактерий, оказалось, что они также делятся на две сильно отличающиеся группы. Соответственно, их пришлось разделить на два царства: Эубактерии (собственно бактерии) и Архебактерии (другое название – Археи). Последние также не имеют ядра, но по структуре сильно отличаются от бактерий. Такое деление возникло недавно. В 1990 году вышла посвященная этой теме публикация. Деление было сделано на основе последовательности рибосомной РНК. Если раньше для того, чтобы описать какой-либо новый вид, нужно было изучить организм, описать, как он питается, его морфологию, и только после этого его можно было классифицировать, то сейчас классификацию организма можно провести, даже не зная, как он выглядит. Достаточно просеквенировать (определить последовательность нуклеотидов) его рибосомную РНК. И поскольку для многих организмов последовательность рибосомной РНК известна, то по степени сходства этих РНК строится классификация, а не по внешнему сходству или по особенностям метаболизма. Некоторые группы архебактерий так и были описаны: рибосомные РНК есть, а сами организмы пока никто не видел. В чем же смысл перехода к классификации по степени сходства рибосомной РНК? Рибосомная РНК отражает родство по происхождению, в то время, как одинаковая форма может быть у совершенно неродственных животных. Если вспомнить лягушку, крокодила и бегемота, то окажется, что глаза у них из воды торчат похожим образом. Но эти животные относятся к разным классам. То есть, построение классификации на основе рибосомной РНК отображает родство организмов, но зато зачастую не отражает сходство в образе их жизни. Почему выбрана именно рибосомная РНК? Потому что это самая консервативная, т.е. наиболее медленно меняющаяся, часть генома. Ниже на рисунке представлено дерево родства разных организмов. На нем выделяются группы бактерий, архей и эукариот.Эти группы, более высокого ранга, чем царства. Их называют надцарства или домены. Термин домен используется в разных науках. В данном случае, в систематике, «домен» обозначает группу (рангом выше царства), объединяющую разные организмы, обладающие определенным набором общих черт.  Что же общего у бактерий и архей, что отличает их от эукариот?  Строение клетки прокариотУ прокариотических клеток есть цитоплазматическая мембрана, также как и эукариотических. У бактерий мембрана двуслойная (липидный бислой), у архей мембрана довольно часто бывает однослойной. Мембрана архей состоит из веществ, отличных от тех, из которых состоит мембрана бактерий. Поверхность клеток может быть покрыта капсулой, чехлом или слизью. У них могут быть жгутики и ворсинки. Клеточное ядро, такое как у эукариот, у прокариот отсутствует. ДНК находится внутри клетки, упорядоченно свернутая и поддерживаемая белками. Этот ДНК-белковый комплекс называется нуклеоид. У эубактерий белки, которые поддерживают, ДНК отличаются от гистонов, которые образуют нуклеосомы (у эукариот). А у архибактерий гистоны есть, и этим они похожи на эукариот. Энергетические процессы у прокариотов идут в цитоплазме и на специальных структурах - мезосомах (выростах клеточной мембраны, которые закручены в спираль для увеличения площади поверхности, на которой происходит синтез АТФ). Внутри клетки могут находиться газовые пузырьки, запасные вещества в виде гранул полифосфатов, гранул углеводов, жировых капель. Могут присутствовать включения серы (образующейся, например, в результате бескислородного фотосинтеза). У фотосинтетических бактерий имеются складчатые структуры, называемые тилакоидами, на которых идет фотосинтез. Таким образом, у прокариот, в принципе, имеются те же самые элементы, но без перегородок, без внутренних мембран. Те перегородки, которые имеются, являются выростами клеточной мембраны. Размер различных представителей прокариотов представлен на схеме ниже. Самая маленькая бактерия – это паразитическая микоплазма (она живет внутри клеток эукариот). Она имеет размер 0,1 мкм. Самые большие представители прокариот видны невооруженным глазом (граница видимости – 70-80 мкм). Эта спирохета имеет длину 250 мкм. Типичный же представитель прокариот имеет размер 0,5 мкм в ширину и 2 мкм в ширину. Для сравнения приведены размеры вируса герпеса – одного из самых крупных вирусов (имеет размер, сравнимый с размерами паразитической микоплазмы), и вируса желтой лихорадки – одного из самых маленьких вирусов, в пять раз меньше вируса герпеса; а также размеры молекул глобулярных белков и эукариотических одноклеточных организмов (размеры у них намного больше, чем у прокариот).  Форма прокариотических клеток не так уж и разнообразна. Круглые клетки называются кокки. Такую форму могут иметь как археи, так и эубактерии. Стрептококки – это кокки, вытянутые в цепочку. Стафилококки – это «грозди» кокков, диплококки –кокки, объединенные по две клетки, тетрады - по четыре, и сарцины – по восемь. Палочкообразные бактерии называются бациллами. Две палочки – диплобациллы, вытянутые в цепочку – стрептобациллы. Еще выделяют коринеформные бактерии (с расширением на концах, похожим на булаву), спириллы (длинные завитые клетки), вибрионы (коротенькие загнутые клетки) и спирохеты (завиваются не так, как спириллы). Ниже проиллюстрировано все выше сказанное и приведены два представителя архебактерий.  Хотя и археи, и бактерии относятся к прокариотическим (безядерным) организмам, строение их клеток имеет некоторые существенные отличия. Как уже было отмечено выше, бактерии имеют липидный бислой (когда гидрофобные концы погружены в мембрану, а заряженные головки торчат с двух сторон наружу), а археи могут иметь монослойную мембрану (заряженные головки имеются с двух сторон, а внутри единая целая молекула; эта структура может быть более жесткой, чем бислой). Ниже представлено строение клеточной мембраны архебактерии.  Бактерии и археи отличаются строением и размером РНК-полимеры. В состав бактериальных РНК-полимераз входит 4-8 белковых субъединиц, в сотав эукариотических РНК-полимераз входит 10-14 белковых субъединиц, а у архей размер промежуточный: 5-11 субъединиц. Рибосомы бактерий меньше рибосом эукариот и меньше, чем рибосомы архей (которые также имеют промежуточные размеры). По образу жизни археи отличаются от бактерий тем, что среди них нет паразитирующих организмов. Кроме того, археи часто живут в экстремальных условиях. Ниже представлен диапазон температур, в которых могут существовать прокариоты (от -10 оС до 110оС). В зависимости от оптимальной температуры роста выделяют психрофилов (любителей холода), мезофилов (средний диапазон температур; к ним относятся все симбионты и паразиты человека) и термофилов (любителей тепла).  Фотосинтез и азотфиксацияНекоторые виды бактерий и архей способны к фиксации азота. Примерно половина азота, входящего в состав живых организов, фиксируется бактериями. Азотфиксация, то есть превращение атмосферного азота в различные соединения, осуществляется ферментом нитрогеназой. Фиксация азота – один из наиболее дорогих биохимических процессов: на фиксацию одной молекулы азота расходуется 16 молекул АТФ. Есть менее эффективные системы фиксации, которые расходуют для этих целей до 35 молекул АТФ. Есть и небиологическая фиксация азота. После того, как начали производить удобрения (промышленная фиксация азота), человек вполне успешно может конкурировать с биологическими фиксаторами и биосферой в количестве фиксируемого азота. Фиксировать азот могут только прокариотические организмы. Все организмы, способные фиксировать азот, имеют сходные ферменты нитрогеназы. Нитрогеназа способна работать только в анаэробных условиях, в присуствии кислорода фермент инактивируется и фиксация азота останавливается.  Фиксированный азот уходит в органические соединения. Это процесс могут проводить бактерии и растения. Мы можем только переводить органические соединение в аммиак. Соединения аммиака также могут переходить в окиси азота, после фиксации которого бактериями вновь получается азот. Фиксацию азота осуществляют около 250 штаммов эубактерий: азотобактерии, клостридии и др. Половину этих штаммов составляют разные виды цианобактерий, ранее называемые сине-зелеными водорослями. Как уже говорилось, нитрогеназа чувствительна к кислороду. В его присутствии она инактивируется и тогда не обратима. А сине-зеленые водоросли занимаются фотосинтезом, при котором образуется кислород, и процесс фиксации азота несовместим с процессом фотосинтеза. В результате, днем нитчатая цианобактерия осциллятория занимается фотосинтезом, а ночью, когда фотосинтез не идет, она занимается фиксацией азота.  Единственный организм, способного одновременно проводить и фиксацию азота и фотосинтез, это цианобактерия Anabaena. Каким образом это осуществляется? Фотосинтез происходит в большинстве клеток (зеленые клетки на рисунке) на свету, и цианобактерия может использовать источники азота, растворенные в окружающей среде. Однако если азота не хватает, она переходит к фиксации азота. Для этого отдельные клетки, которые раньше занимались фотосинтезом, дифференцируются. Они называются гетероцисты. Это более крупные клетки, покрытые плотной оболочкой. Фотосинтез в них прекращается, и ферменты фотосинтеза из них исчезают. Зато начинается синтез нитрогеназы. Толстая оболочка не пропускает внутрь кислород, и в гетероцистах происходит фиксация азота, в то время, как все остальные клетки занимаются фотосинтезом. Все, что нужно гетероцисте для работы (в том числе и азот), она получает от соседних клеток через специальные межклеточные контакты, а сама гетероциста отдает соседним клеткам аминокислоту глутамин (посмотрите строение аминокислот в лекции 4), которая синтезируется после фиксации азота.   К фотосинтезу способны многие представители прокариот. Раньше мы упоминали уже, что фотосинтез бывает оксигенный и аноксигенный фотосинтез. Совмещают оба этих вида опять же цианобактерии. Большинство бактерий способны поводить только один из двух типов фотосинтеза. Встречаются фотосинтетики и среди архей.  Для фотосинтеза необходим свет. При этом используются световые волны определенного диапазаноа, который зависит от "настройки" биоантенн, улавливающих квант света. Жесткий ультрафиолет использоваться не может, так как он повреждает ДНК и белки. Растения реагируют на свет длиной волны до 700 нм.  Прокариоты пользуются более широким спектром излучения. Наиболее простая схема фотосинтеза – у археи галобактерии, живущей в Мертвом море. Красноватая окраска этих бактерий обусловлена наличием пигментов каротиноидов, защищающих клетки от фотоповреждений, которые вполне возможны при высокой интенсивности солнечного света. Фотосинтез у галобактерий проводится специальным белком бактериородопсином. Этот белок находится в клеточной мембране, улавливает квант света и переводит его энергию в электрохимический заряд на мембране (DmH). В качествен "антенны", улавливающей свет в бактериородопсине, используется ретиналь – светочувствительная молекула, такая же, как та, что содержится в родопсине, светочувстительном белке высших организмов.  Фотоантенной у цианобактерий и высших растений служат хлорофиллы. Это сложные полициклические соединения с наличием сопряженных связей.  Где живут бактерииМы рассмотрели некоторые особенности строения и функционирования прокариот, теперь рассмотрим, где они обитают. Многие виды бактерий – свободноживущие организмы, способные синтезировать необходимые для жизни соединения из веществ, содержащихся в окружающей среде. Однако некоторые бактерии являются симбионтами или паразитами других организмов, чаще всего – эукариотических. Среди архей паразиты не обнаружены. Бактерии могут вступать в симбиоз как с одноклеточными, так и с многоклеточными эукариотами. Примеры – жгутиконосец цианофора и корненожка. Клетка цианофоры содержит две цианобактерии. Когда жгутиковая цианофора делится, то каждой дочерней клетке достается по одной цианобактерии, которые потом также делятся, чтобы восстановить количество цианобактерий на клетку цианофоры. Когда жгутиконосец содержит цианобактерии, он обладает фототаксисом, т.е. движением по направлению к свету или от него. Корненожка также содержит внутри клетки цианобактерии, но другого вида. Cвободноживущие бакетрии и бактерии-симбионты отличаются по своим свойствам. Некоторые виды симбионтов способны покидать своего хозяина и переходить к самостоятельному образу жизни, тогда как другие виды цианобактерии не могут жить отдельно от хозяина. Такие утратившие самостоятельность цианобактерии называются цианеллами. Считается, что именно через симбиоз возникли хлоропласты высших растений. Предки хлоропластов – это свободноживущие цианобактерии. Пример симбиоза животного с фотосинтезирующими одноклеточными предстваляет моллюск тридакна. Мантия моллюска набита водорослями зооксантеллами. Причем их так много, что моллюск не может затащить мантию внутрь. Водоросли занимаются фотосинтезом, а моллюск обеспеспечивает их безопасность.  Многие азотофиксирующие бактерии могут жить сами по себе. Некоторые виды также могут обитать в клубеньках бобовых растений. Как было сказано выше, эукариоты не способны к азотофиксации. Поэтому некоторые бактерии в симбиозе с высшими растениями обеспечивают их азотом. Симбиотические азотфиксирующие бактерии живут в клубеньках, которые образуются на корне растения в ответ на проникновение в него бактерий из почвы. На рисунке ниже показаны клубеньки на корнях бобового растения. Клетки такого клубенька набиты азотофиксирующими бактериями. Чтобы изолировать бактерии от кислорода растения синтезируют белок леггемоглобин, похожий по структуре на гемоглобин, который связывает кислород и защищает симбионтов от его действия.  Очень интересные организмы, похожие на растения, образуются при симбиозе некоторых видов грибов и бактерий, в том числе уже знакомых нам цианобактерий. Это лишайники. Для жизни им нужны лишь минимальные количества воды, так как бактерия обеспечивает фотосинтез, а гифы гриба защищают бактерий от высыхания и добывают воду. В симбиотическом состоянии бактерия продуцирует большое количество питательных веществ, которые передаются грибу, тогда как в свободном состоянии она обеспечивает только свои нужды. При улучшении условий составляющие лишайники бактерии и грибы могут выходить из симбиотического взаимодействия и жить самостоятельно. Лишайники – это тоже форма существования бактерий. Описания и фото лишайников n.com/biology.php  Еще один вид симбиоза представлен светящимися бактериями. Люминесценция некоторых подводных рыб обусловлена тем, что в их светящихся органах живут симбиотические бактерии. Свечение обусловлено работой бактериального фермента люциферазы. Ген, кодирующий этот фермент, выделен и используется в научных исследованиях.  Симбионты и паразиты человекаБактериальные симбионты человека составляют его нормальную микрофлору. Они живут в кишечнике, на коже, на слизистых, обеспечивая либо защиту (конкурентным способом не давая другим, зловредным, бактериям заселить эти участки), либо участвуя в переваривании пищи и синтезировании некоторых, необходимых человеку витаминов. Мы уже упоминали симбионта человека кишечную палочку . Всего к нормальной микрофлоре человека относится около 500 видов бактерий. Если убить всех бактерий на коже или в кишечнике человека, то ничего хорошего из этого не получится. Роль нормальной микрофлоры изучена на стерильных животных. В специальных условиях выращивают животных (крыс или мышей), и смотрят, что с ними происходит в отсутствии бактерий. Надо отметить, что живут они не очень хорошо. Таким образом, каждый реальный человек – это не просто представитель вида Homo sapiens , а целая коллекция различных организмов. Кроме нормальной микрофлоры человека есть бактерии, являющиеся паразитами. От вирусных и бактериальных инфекций погибает людей больше, чем от самых кровопролитных войн. Борьба с вирусными инфекциями началась в 1796 году с открытия Дженнером вакцины против оспы. В 1885 году Луи Пастер впервые привил укушенного бешеной собакой мальчика от бешенства. Сейчас существуют вакцины, способные защитить человека от очень многих инфекций. Рассмотрим строение и жизненный цикл паразитических бактерий на примере возбудителей заболеваний, передающихся половым путем. Заболевания, передающиеся половым путем, вызываются бактериями, вирусами (т.е. одноклеточными) или грибами. В силу анатомических особенностей женщины больше подвержены инфицированию, чем мужчины. У женщин также легче диагонстировать эти заболевания. Ниже перечислены возбудители различных болезней.  Половым путем также могут передаваться вирусы, например, вирус герпеса. Вирус герпеса вызывает образование пузырьков на коже, наполненных вирусными частицами ("лихорадку"). Среди населения западных стран 70-90% инфицированы вирусом герпеса, у 30% бывают высыпания, у 10% - генитальные формы заболевания. Половым путем могут передаваться вирусы иммунодефицита человека (вызывает СПИД - синдром прогрессирующего муунодефицита), гепатита В и С (поражают печень), папилломавирусы (вызвают разрастания кожного эпителия и образование бородаок; некоторые виды провоцируют развитие рака). Рассмотрим строение паразитических микроорганизмов. Возбудитель гонореи - гонококк - был открыт в 1879 году Нейсером (поэтому в честь открывателя латинское название этой бактерии - Neisseria gonorrhaea ). Гонококк относится к группе диплококков. Под микроскопом он выглядит как пара кофейных зерен, лежащих рядом. На рисунке изображена характерная картина неполного фагоцитоза: лейкоцит пытается уничтожить паразитов, но микроорганизм способен защититься от его действия, и переварить его лейкоцитам не удается. Гонококк имеет размер клетки 0.7х1.7 мкм и строение, характерное для одноклеточных. Среди возбудителей заболеваний, передающихся половым путем, ранее других были описаны гонококк, бледная спирохета и эукариотический орагнизм трихомонада. Долгое время, ели у больного имелись признаки мочеполовой инфекции, но ни один из этих трех возбудителей не был выявлен, ему ставили диагноз "неспецифический уретрит". Однако во второй половине ХХ века были найдены возбудители "неспецифического" воспаления. К ним относятся гарднерелла, хламидия, уреаплазма, микоплазма и некоторые другие виды. Вызываемые ими заболевания отличаются тем, что часто проходят малосимптомно, остаются незамеченными носителем и переходят в хроническую форму. Хотя бы один из этих возбудителей встречаются у 30-50% людей, у части людей (имеющих несколько половых партнеров) можно обнаружить целый "букет" возбудителей. До сих пор некоторые врачи считают, что эти бактерии неопасны. Это, неверно, давно уже показано, что эти бактерии являются не только возбудителями мочеполовых инфекций, одним из самых тяжелых осложнений которых является бесплодие, но и ряда общих заболеваний, просто устоявшиеся представления меняются медленно. Бактерия гарднерелла , вызывающее гарднереллез – воспалительное заболевание мочеполовых путей - была описана в середине двадцатого века. Гарднерелла немного крупнее гонококка, имеет характерное для прокариот строение. В препаратах, полученных от больных, клетки эпителия полового тракта выглядят как бы «приперченными»; эти перчинки - как раз и есть гарднереллы. Они также вызывают воспаление урогенитального тракта, и самым тяжелым последствием такого заболевания является бесплодие.  Хламидия, внутриклеточный паразит, отличается от гонококка своим жизненным циклом и строением. Если гонококк – это внеклеточный паразит, т.е. он находится на тканях в промежутках между клетками, то хламидия неспособна жить вне клетки, и этим она сходна с вирусом. Вне клетки хламидия сохраняется в виде мелких частиц, называемых элементарными тельцами (0.2-0.3 мкм диаметром), которые являются инфекционными. Внутри клетки элементарные тельца увеличиваются в размерах и превращаются в ретикулярные тельца (размером 0.5-0.7 мкм). В таком виде они живут внутри клетки, используя в готовом виде питательные вещества. Хламидии также вызывают воспаление урогенитального тракта, но кроме этого хламидия давно известна, как возбудитель воспалительного заболевания глаз - трахомы. Течение хламидийной инфекции отличается тем, что со временем она генерализуется (распространяется из очага инфекции по всему организму). У человека появляются симптомы отита (воспаления уха), конъюнктивита (воспаления конъюктивы) и артрита (воспаления суставов). Это триада - конъюнктивит, отит и артрит - называется синдром Рейтера. Раньше считалось, что это осложнение гонореи. Только потом было обнаружено, что этот синдром вызывается отдельным микроорганизмом. Излечение от хламидий приводит к исчезновению всех этих симптомов. Хламидия имеет особенность часто распространяться вместе с гонококком в связи с тем, что пути распространения у них одинаковы, а лечить их необходимо по разному. Поэтому после излечения от гонореи у больного оставалась хламидийная инфекция. В настоящее время разработаны эффективные методы диагностики, которые позволяют ставить диагноз и выбирать оптимальную схему лечения на ранних этапах заболевания.  Перейдем к вирусам. Вирусы не относятся к прокариотам. Иногда их выделяют в отдельное царство, иногда описывают вне царств природы. Существуют некоторые проблемы с классификацией вирусов, споры на тему, считать вирусы живыми или неживыми. Раньше вирусы считались наиболее простыми организмами, так как они самые маленькие, и в них меньше всего белков и ДНК, и полагали, что от вирусов произошли все остальные организмы. Но сейчас, когда установлено, что вирусы без клетки жить не могут, нет оснований думать, что они появились раньше клетки. Видимо, наиболее близко к истине представление о том, что вирусы – это "взбесившиеся" гены, т.е. это гены, которые стали автономными и приобрели систему собственного размножения. Несмотря на все различия в форме и размерах, все вирусы образованы сходным образом. Все они покрыты белковой оболочкой и в их состав входит нуклеиновая кислота - РНК или ДНК. ДНК может быть кольцевой или линейной, РНК может быть одноцепочечной или двуцепочечной. ДНК-содержащие вирусы : герпес-вирусы (вирусы простого герпеса и ветряной оспы, цитомегаловирус); вирус натуральной оспы; папилломавирус; аденовирусы; вирус гепатита В. РНК-содержащие: вирус гриппа; вирус кори; вирус бешенства; вирусы гепатита А и С; вирус иммунодефицита человека; ретравирусы. Рассмотрим строение частиц вируса на примере вируса герпеса . Белковая оболочка вируса, называемая нуклеокапсид, построена из белков и представляет правильный шестигранник. Вокруг имеется оболочка, которую вирус сторит из кусков клеточных мембран, которые организм не атакует, так как это мембраны его собственных клеток. Правда, эти мембрана инкрустирована вирусными белками, поэтому иммунная система вирус герпеса все-таки может распознать. «Заворачивание» в мембрану – это способ защиты вируса. Внутри белкового шестигранника находится линейная двуспиральная молекула ДНК. Ниже на рисунке справа изображена клетка, «нафаршированная» частицами созревающего вируса. Вирус герпеса размножается в клетках кожного эпителия, но при размножении частицы вируса инфицируют нервы, и по нерву вирус проникает в спинной мозг. Там вирусная ДНК встраивается в геном клеток корешков спинного мозга, поэтому, раз инфицировавшись, человек несет в себе вирусную ДНК. Излечить его навсегда невозможно, разве что вместе с клетками спинного мозга удалить. Время от времени геномные копии могут синтезировать новые вирусные ДНК. Но если у человека хорошо работает имунная система, то у него имеются антитела, защищающие его от этого вируса. Эти антитела не дают вирусу выбраться из своего укрытия. Но при ослаблении иммунной системы, например, при простуде, титр антител в крови падает, вирусы выходят из клеток спинного мозга и по нерву добирается до кожного эпителия, и там он уже начинает размножаться. Поэтому пузырьки, высыпающие в тех местах, через которые вирус попал в организм – чаще всего на лице, на губах – называют "простудой". Близким родственником вируса герпеса является вирус ветрянки. Ветрянкой человек болеет один раз в жизни, обычно в детстве. Все тело ребенка покрывается герпетическими пузырьками; потом вирус ветрянки также поселяется в спинном мозге, и активация вируса вызывает воспаление нервов и высыпания на кожи, которые называются опоясывающий лишай. Процесс довольно болезненный и может лишить человека работоспособности на месяц.  Папилломавирус гораздо более мелкий, по сравнению с вирусом герпеса. Принципиально строение такое же. Передается при непосредственном контакте, в том числе при половом контакте. Папилломавирус довольно распространен; он вызывает разрастание эпителия (образуются бородавки и папилломы). Некоторые штаммы этого вируса онкогенны – они вызывают рак шейки матки у женщин. То есть, это форма рака, передающаяся половым путем. Сейчас разработаны вакцины, предохраняющие человека от этой формы рака. Вирус иммунодефицита человекаНиже на рисунке представлена модель и фотография вируса иммунодефицита челвоека (ВИЧ). Вирус вызывает синдром прогрессирующего иммунодефицита (СПИД). Вирусная частица содержит несколько белковых оболочек, внутри которых находятся две молекулы вирусной РНК. Этот вирус поражает лимфоциты, клетки, защищающие организм от инфекции. Разрушая лимфоциты, он лишает человека иммунной защиты против различных инфекций. Именно сопутствующие инфекции или опухоли, которые развиваются из-за ослабления иммунной защиты, являются причиной смерти больных СПИДом.  Жизненный цикл вируса иммунодефицита человека характерен и для других вирусов, содержащих РНК, и встраивающих свой РНК-овый геном в геном хозяина. Можно выделить следующие стадии: - Вирус прикрепляется к рецепторам на поверхности клетки. - Вирус проникает внутрь клетки с помощью этих рецепторов и "раздевается" - снимает с РНК белковую оболочку. - На вирусной РНК с помощью фермента обратной транскриптазы (ревертазы) синтезирует на РНК копию ДНК. Ревертаза входит в состав вирусной частицы. Сначала синтезируется одна нить ДНК, потом РНК в этом комплексе разрушается РНКазой, и синтезируется вторая нить ДНК. - ДНК-копия вирусного генома проникает в ядро и встраивается в геном клетки. После этого вирус может там существовать несколько лет, ничем себя не проявляя. Это называется латентной фазой. - На встроенной в геном хозяина вирусной ДНК происходит транскрипция, синтезируются вирусные белки. Они запускают процессы, необходимые для обработки РНК и превращения ее в форму, которая входит в состав вирусных частиц. Затем происходит сборка инфекционных частиц. - Новые вирусные частицы выходят из клеток. После некоторого преобразования белков, входящих в состав варионов, частица становится инфекционной ("созревает"), и цикл может повториться опять.  Вероятность заражения ВИЧ при однократном воздействии

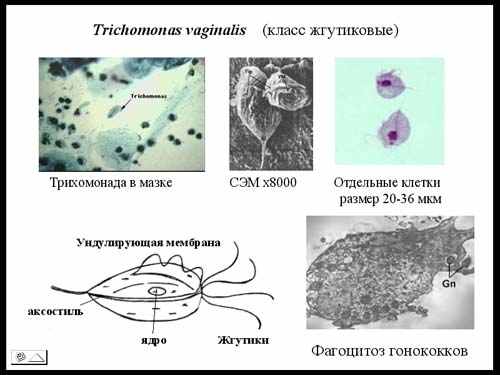

Защитные средства.Для защиты от инфицирования возбудителями заболеваний, передающихся половым путем, используют барьерные контрацептивы (мужские и женские презервативы), защитные кремы и капсулы (типа "Фарматекс" и "Патентекс", эффективно предохраняют от многих видов заболеваний, применяются до контакта, действие начинается через несколько минут после нанесения и продолжается несколько часов), жидкости, содержащие бактерицидные вещества (гибитан, мирамистин и др., применяются для профилактики сразу после контакта, спектр ограничен внеклеточными паразитами). Ко всем средствам защиты прилагается инструкция, которую необходимо соблюдать.  Небактериальные инфекции урогенитального трактаКроме бактериальных инфекций половым путем передаются также заболевания, вызываемые эукариотическими организмами – простейшими и грибами. К наиболее распространенным грибковым инфекциям, передающимся половым путем, относится кандидоз (молочница) – взывается дрожжеподобным грибком рода Candida. Воспаление мочеполового тракта вызвает трихомонада – простейшее одноклеточное. Как и все эукариоты, трихомонада имеет ядро, но, что интересно, у нее нет митохондрий. Энергообеспечивающие органеллы трихомонады называются гидрогеносомами. Они выделяют молекулярный водород и эффективны при недостатке кислорода, когда аэробное дыхание малодоступно. Гидрогеносомы являются эволюционными производными митохондрий, и это доказано тем, что в них нашли ДНК. Кроме трихомонад, их содержат некоторые другие простейшие. Трихомонада способна поглощать другие микроорганизмы. На фотографии внизу изображена трихомонада с гонококками, которые она захватила. Она при этом защищает их от действия антибиотиков, поэтому врач всегда учитывает, какое сочетание возбудителей обнаружено. Вначале нужно вылечить трихомоноз, и только затем бактериальные инфекции.  Лечат эти инфекции с помощью антибиотиков. Первым был выделен антибиотик из плесневого гриба пенициллум. Открытие сделал в конце 1920-х гг. Александр Флеминг, сотрудинк лаборатории при больнице в Лондоне (Нобелевская премия по медицине 1945). Антибиотик назвали пенициллином, его применение спасло жизни многих людей. Пенициллин действует на мембраны бактерий. Он относится к классу бета-лактамных антибиотиков. В молекуле этих антибиотиков есть так называемая лактамное кольцо. Оно имитирует элемент бактериальной клеточной стенки, поэтому ферменты, которые строят клеточную стенку, связываются с молекулой антибиотика и ингибируются. В клеточной стенке бактерии появляются "дыры", и клетка может просто лопнуть. К антибиотикам этой группы относятся также цефалоспорины.  Антибиотики других групп, в том числе тетрациклин, блокируют разные этапы синтеза белков на мРНК. Они действуют только на мелкие прокариотические рибосомы. У человека, также как и у других эукариотических организмов, рибосомы крупные. Но в митохондриях содержатся рибосомы прокариотического типа, и поэтому этот класс антибиотиков повреждает митохондрии. Обычно в первую очередь страдают митохондрии в клетках, работающих в среднем ухе, поэтому в качестве осложнений при лечении такими атибиотиками может развиться глухота. При лечении необходимо соблюдать рекомендованные дозы лекарства, и не использовать один за другим несколько антибиотиков с одинаковым побочным действием. Противогрибковые антибиотики воздействуют на мембрану клеток грибов, поскольку грибы – это эукариоты, и на рибосомы у них воздействовать трудно. Мембраны у них отличаются от мембран человеческих клеток, поэтому можно блокировать ее синтез. |