Среди многих проблем отечественной истории одной из самых важных и интересных является проблема своеобразия исторического развития феодальной Руси

| Вид материала | Документы |

- Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одарённость, несомненно,, 90.43kb.

- Реферат по истории России Тема: Язычество и христианство Древней Руси, 380.01kb.

- Н. Я. Данилевский о будущем россий, 86.34kb.

- Курсовая работа, 309.89kb.

- Одной из ярких и интересных страниц истории Тамбовской епархии является деятельность, 122.58kb.

- Одной из самых острых проблем современного общества является приверженность большого, 39.6kb.

- На мой взгляд тема Алмазного фонда является одной из самых интересных тем, представленных, 91.21kb.

- Причины и последствия феодальной раздробленности на Руси Х1– начало Х11вв, 933.85kb.

- Ребёнка детский сад №402 г о. Самара Методические рекомендации по развитию элементов, 79.18kb.

- А. Н. Тарасов теория деконструкции, 190.2kb.

брата своего Ярослава с полкы и Святослава с дружиною своей» 1. Кроме того, на Сить, в великокняжеский стан, бежали князья из мелких городов и княжеств, подвергнувшихся татарскому погрому. Так, князь Юрий Стародубский увез при приближении татар семью и имущество «за Городец за Волгу в леса», а сам пошел к Юрию Всеволодовичу на Сить «с малым войском» 2.

Монголо-татары начали поход против Юрия Всеволодовича немедленно после падения Владимира. Сначала они «погнашася по Юрьи по князи на Ярославль». Однако от Ростова основные силы во главе с Бурундаем повернули прямо на север, на Углич (получив, видимо, от пленных более точные сведения о местоположении великокняжеского стана); утром 4 марта татарские авангарды подошли к реке Сити. Великий князь Юрий Всеволодович так и не смог собрать достаточных сил. Правда, Святослав Всеволодович все-таки успел подойти со своей дружиной (Лаврентьевская летопись упоминает его в числе павших на Сити князей), но Ярослава великий князь так и не дождался. «И жда брата своего Ярослава, и не бе его», — печально отмечает летописец.

Вероятно, слухи о приближении врага дошли до великого князя, и он принял некоторые меры предосторожности: «повеле воеводе своему Жиро-славу Михайловичу совокупляти воинство и окрепляти люди, и готовитися на брань», послал трехтысячный отряд Дорожа «пытати Татаръ» 3. Однако татары опередили. Их продвижение оказалось неожиданно быстрым для великого князя. Известную роль сыграла и беспечность князя Юрия Ипатьевская летопись прямо указывает, что Юрий стоял на Сити, «не имеющоу сторожии» 4. Отряд воеводы Дорофея Федоровича («Дорожа»), выдвинутый для рекогносцировки, не смог предупредить неожиданного нападения: «Княз же Юрьи посла Дорожа в просики в трех тысячах мужь и прибежа Дорож, и реч: а оуже, княже, обошли сут нас около Татары». Русские полки не успели даже как следует построиться для боя. «Нача князь полки ставити около себя, и се внезапу татарове приспеша, князь же не успев ничто же, побеже», — сообщает летописец5.

Битва, несмотря на внезапность нападения п большое численное превосходство татарского войска, была упорной. Русские полки, не успевшие даже как следует построиться, «поидоша противу поганым и сступишася обои, и бысь сеча зла». Войско Юрия Всеволодовича не выдержало удара татарской конницы п «побегоша пред иноплеменники». Во время преследования многие русские воины были убиты, погиб и сам великий князь: «Убиен быс великий князь Юрий Всеволодичъ на рице на Сити и вой его

1 ПСРЛ, т. I, стб. 461.

2 Татищев, III, 233.

3 ПСРЛ, т. 10, стр. 109—110.

4 ПСРЛ, т. II, стб. 779.

5 ПСРЛ, т. I, стб. 519.

мнози погибоша» Ч Подробностей битвы летописи не сообщают, неизвестны даже обстоятельства гибели самого великого князя. «Бог же весть, како скончася, много бо глаголют о нем иные», — замечает Новгородский летописец. Немного прибавляют к описанию битвы на Сити и восточные источники. Рашид-ад-Дин не придавал битве на Сити особого значения; в его представлении это была просто погоня за бежавшим и прятавшимся в лесах князем. «Князь же той страны Георгий старший, — пишет Рашид-ад-Дин, — убежал и скрылся в лесу; его также взяли и убили» 2.

Дальнейшая детализация сражения на реке Сити связана с использованием археологических материалов. К числу проблем, которые пытались разрешить исследователи привлечением археологических материалов, относятся: уточнение местоположения стана Юрия Всеволодовича на Сити и места боя; восстановление хода сражения на основе данных археологии и топонимики; проверка летописных известий о битве на Сити. Археологические исследования в бассейне реки Сити, продолжавшиеся несколько десятков лет, могут служить примером того, как на основании примерно одинаковых исходных материалов исследователи приходят к совершенно различным выводам.

Впервые побывал на реке Сити с целью обследования предполагаемого места сражения с татарами М. П. Погодин в 1848 г. На основании расспросов старожилов и обследования курганных групп М. П. Погодин назвал в качестве места битвы великокняжеских полков с монголо-татарами окрестности с. Боженки в верховьях Сити (Кашинский уезд, на границе Ярославской и Тверской губерний) 3.

А. Преображенский, обследовавший курганы Сити в 1853 г., приводит интересные данные об остатках укреплений. На левом берегу реки, «верстах в 12 от с. Покровского, а в прямом направлении от реки Сити верстах в 8», им были обнаружены невысокие насыпи, причем опрошенные крестьяне соседних деревень указывали, что «прежде от насыпи до насыпи приметна была небольшая канава, так что насыпи с канавой образовали продолговатый четвероугольник». Кроме того, тоже на левом берегу Сити, «верстах в 2-х от с. Покровского», имелся «земляной вал длиной более 15 сажен, высотой до 3-х и около 7 сажен в подошве». Местные жители рассказывали А, Преображенскому о находках в вале и около него «человеческих костей и старинного оружия» 4.

Ф. Я. Никольский в 1859 г. писал, что могильные насыпи и различного рода земляные укрепления прослеживались по берегам Сити от устья

1 ПСРЛ, т. I, стб. 519.

2 И. Б е р е з и н. ЖМНП, V, 1855, стр. 100.

3 См.: М. П. Погодин. Путевые записки проф. Погодина по некоторым внутренним губерниям. «Москвитянин», № 12, 1848, стр. 113 и др.

4 А. Преображенский. Волость Покрово-Сицкая. «Этнографический сборник», т. 1, 1853, стр. 109.

до сел Красное и Боженки в Тверской губернии — «с бардышами, стрелами и прочими находками». В окрестностях села Покровского Ф. Я. Никольским отмечались сохранившиеся к моменту его поездки «земляные городки», где, «по местному преданию, убит великий князь Юрий Всеволодович» '.

И. Троицкий считал местом битвы при Сити Кашинский уезд Тверской губернии, в районе селений Могилицы и Боженки, причем сражение •«занимало большое пространство около реки Сити; даже и ныне в некоторых местах, например, около села Новаго, находят кресты и остатки бранных орудий; находят их и около сел Байловского, Семеновского и Покровского» 2.

Подробное описание ситских курганов составлено Н. П. Сабанеевым. По его наблюдениям, в верховьях Сити (в том числе и в районе сел Боженки и Могилицы) вплоть до с. Станилова курганов не было. Первая группа из 10 курганов находилась на правом берегу Сити, недалеко от села Покровского; далее все курганы располагались на левом берегу реки Сити. Из многочисленных курганов Сити (до 200) особенно интересна курганная группа на левом берегу к северо-востоку от села Покровского; девять курганов этой группы расположены на невысоком уступе, который Н. П. Сабанеев считал остатками городища.

24 кургана у с. Покровского, под деревнями Игнатове и Мерзлеево, были раскопаны. Погребения части курганов погибли, описание находок, данное Н. П. Сабанеевым, страдает краткостью и недостаточной точностью, однако и в таком виде результаты раскопок представляли большой интерес. Сабанеев отмечал, что некоторые костяки были обнаружены разрозненными, конечности их были отделены еще до погребения (Игнать-евский курган), на многих костяках «очень ясно видны следы холодного оружия: у некоторых кости перерублены, у других черепа несут ясные следы сильных проломов и разсеков, и, наконец, у третьих между ребрами находили перержавевшие лезвия небольших железных ножей» 3. «Боевое значение» курганов Сабанеев подтверждал также тем фактом, что при костяках было обнаружено очень мало вещей, а часть раскопанных курганов «принадлежит татарам». Интересно отметить, что часть захоронений курганов (до 10%) имела неправильную ориентировку, обычную при поспешном погребении в зимних условиях (подобное явление было отмечено А. Л. Монгайтом при раскопках кладбища жертв татарского погрома в Старой Рязани). Кроме того, Н. П. Сабанеев писал, что курганы Сити (имелись в виду раскопанные им курганные группы в районе с. Покровского)

1 Ф. Я. Никольский. Путеводитель по Ярославской губ., 1859, стр. 49 и др.

2 И. Троицкий. История Мологской старины. «Памятная книжка Ярославской губернии на 1862 год». Ярославль, 1863, стр. 39, 40.

3 Н. П. Сабанеев. Описание курганов Мологского уезда. «Труды Ярославе, губ. стат. комитета», т. V, 1868, стр. 43, 76, 79, 89.

по характеру погребений и сопутствующему материалу весьма похожи на владимирские курганы времени монголо-татарского нашествия, раскопанные в 1866 г. Н. И. Нероновым (так называемая «Владимирская малая группа»). На основании осмотра местности и расспросов старожилов Н. П. Сабанеев писал, что «кости и остатки оружия до сих пор встречаются в полях и вымываются водой, а в старину это случалось гораздо чаще».

Картину битвы на Сити Н. П. Сабанеев восстанавливает в таком виде: татары подошли с запада, «переяславско-кснятинской дорогой через Кашин», причем в «истоках Сити происходила только стычка передового отряда Дорожа, а главная масса войска, застигнутая врасплох в стане, обратилась в бегство и усеяла своими трупами берега Сити вплоть до самого устья».

Примерно так же представлял сражение на реке Сити в 1238 г. и В. И. Лествицын. По его мнению, в районе с. Боженки в верховьях Сити находились курганы воинов Дорожа, а главная битва произошла у с. Станилова, с которым местное народное предание связывало похороны убитого Юрия Всеволодовича2.

Против характеристики ситских курганов, как имевших «боевое значение», выступил в 1881 г. Л. К. Ивановский. Ивановский считал, что следы лагеря Юрия Всеволодовича на Сити вообще не могли сохраниться, так как «в такое время года становиться лагерем крайне неудобно, а земляных окопов делать, при тогдашних средствах, и совсем нельзя; а поэтому нам кажется вероятнее, что стана совсем не было, войска же были просто расквартированы по деревням». Полемизируя с Н. П. Сабанеевым, Л. К. Ивановский утверждал, что курганы Сити относились целиком к X—XI вв., и не имели военного происхождения; их насыпала, по словам Л. К. Ивановского, «мирная меря и весь» 3.

При всей видимой убедительности (всего Л. К. Ивановским было раскопано около 150 курганов) данные Л. К. Ивановского не могут опровергнуть выводы Н. П. Сабанеева. Прежде всего, в отчете Л. К. Ивановского не указано, о каких группах курганов шла речь; несомненно, на Сити, среди нескольких сот курганов, было много и более ранних погребений, носящих характер мирного захоронения. Группа курганов у с. Покровского, раскопанная Н. П. Сабанеевым, в отчете Л. К. Ивановского вообще не упоминалась; не были использованы также и указания на многочисленные находки вооружения и костяков местными жителями в первой половине

1 Указ, соч., стр. 84.

2 См.: В. И. Лествицын. Место побоища на р. Сити. «Ярославские губ. ведомости», 1868, № 41, стр. 13.

3 Отчет Л. К. Ивановского о раскопках курганов в Моложском уезде Ярославской губ., «Древности», т. IX, в. I. M., 1881, стр. 7, 8, 9, 15.

XIX в. Однако публикация результатов раскопок Л. К. Ивановского привела к тому, что историки перестали связывать курганы Сити и остатки земляных укреплений с битвой Юрия Всеволодовича с татарами и впоследствии пытались уточнить место битвы и ее ход исключительно на материалах топонимики и местных преданий. Так, В. И. Лествицын в 1886 г., основываясь целиком на народных преданиях, называл местом сражения окрестности деревни Игнатове Ярославской губернии ', а Н. Н. Овсянников в 1889 г. — село Боженки, причем единственным аргументом его было наличие у с. Боженки каких-то «Батыевых деревьев», известных местным крестьянам 2.

Раскопки курганов на реке Сити продолжил в 1887 г. А. С. Гацисский. Раскопанная им «Боженковская группа» курганов носила, по определению А. С. Гацисского, «чисто этнографический характер». Покровских курганов А. С. Гацисский не обследовал и в основу своих дальнейших изысканий о месте сражения на реке Сити положил «память народную, предания и географические названия». Местное предание, записанное А. С. Гацисским, связывает битву с окрестностями с. Боженки и даже «точно» определяет место, где погиб великий князь Юрий — на островке в топком болоте в 5 верстах от села Боженки. Схема сражения, разработанная А. С. Гацисским: «место битвы — окрестности села Боженки; преследование дрогнувших русских дружин — примерно до селений Станилова и Юрьевского» 3. То же самое повторяет А. С. Гацисский и в книге «На Сундовике. В Жарах. На Сити, на реце», вышедшей в 1890 г. в Нижнем-Новгороде.

Больше дореволюционные историки вопросом о битве на реке Сити не занимались; в советской историографии события, связанные с битвой великокняжеских владимирских войск с Батыем на Сити, вообще не были предметом специального исследования, за исключением небольшой статьи краеведческого характера.

Несистематический характер раскопок, отсутствие полного описания археологических работ на реке Сити, противоречивые мнения историков, степень правильности аргументации которых почти невозможно проверить, выдвижение «памяти народной» в качестве основного источника исследования — все это вызывает большие трудности при подведении итогов. Только новые археологические работы на реке Сити, проведенные современными научными методами, могут внести ясность в этот вопрос. Между тем материала такого рода почти нет.

1 См.: В. И. Лествицын. Помощь пз Нижнего. Ярославль, 1886, стр. 6.

2 См.: Н. Н. Овсянников. К 4 марта 1889 года, ко дню чествования памяти убиенных в 1238 году в битве с татарами на р. Сити. Тверь, 1889, стр. 6.

3 А. С. Гацисский. О месте битвы на берегах Сити. «Нижнегородские губ. ведомости», 1889, № 4, стр. 87—88.

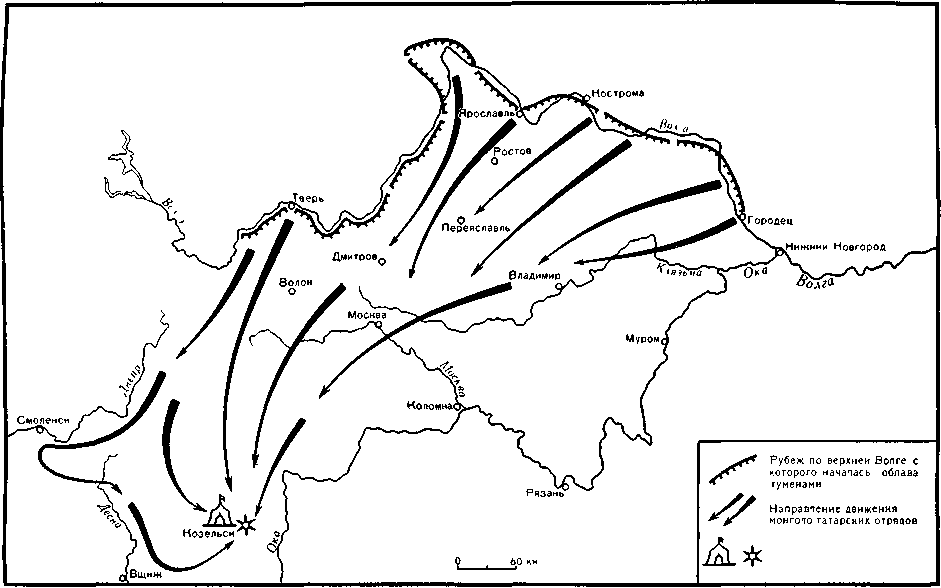

Место сбора отрядов Батыя после облавы и героическая оборона Козельска

Разгром Северо-Восточной Руси монголо-татарской «облавой» (весна 1238 г.)

В 1932—1933 гг. курганы на Сити были обследованы отрядом Средневолжской археологической экспедиции АИМК под руководством П. Н. Третьякова. В отчете о работе этого отряда констатируется, что «ряд курганных групп на р. Сити, осмотренных в 80-х годах прошлого столетия Ивановским, в настоящее время уничтожены раскопкой, многие распахиваются». В материалах экспедиции все же отмечается, что курганы на Сити у с. Покровского, Семеновского и у с. Семинского, как и ряд курганов на р. Себли, дали «вещи конца XII — начала XIII века» '. К сожалению, этим (правда, очень ценным) указанием и ограничиваются результаты археологических работ на Сити в 1932—1933 гг., которые могут быть использованы при исследовании вопроса о сражении на Сити. Археологическое обоснование летописных известий о сражении на Сити, по-видимому, не привлекло внимания археологов Средневолжской экспедиции.

Предварительные итоги, которые могут быть сделаны при обобщении археологического и этнографического материала, сводятся к следующему: находки на среднем течении реки Сити остатков вооружения и человеческих костей, а также обнаруженные при раскопках курганов костяки со следами ударов холодным оружием и сопутствующими предметами вооружения подтверждают летописные известия о большой битве на реке Сити. Центром сражения, на наш взгляд, был район села Покровского, в среднем течении Сити. Об этом свидетельствуют раскопки Н. П. Сабанеевым Покровской курганной группы, а также остатки городища со следами укреплений, отмеченного А. Преображенским, Ф. Я. Никольским и Н. П. Сабанеевым. Возражения Л. К. Ивановского о невозможности построить укрепленный лагерь в зимних условиях недостаточно убедительны, так как для своего стана Юрий Всеволодович мог использовать существовавшее ранее городище (кстати сказать, единственное городище, обнаруженное на Сити). Отмеченные историографией находки оружия и человеческих костей на большом пространстве вдоль реки Сити объясняются, вероятно, преследованием и избиением побежденных татарской конницей. Нет, конечно, оснований утверждать, что все многочисленные курганы Сити относятся к битве 1238 г. с татарами. Однако часть их, несомненно, явилась следствием погребения павших в битве русских воинов после отхода татар. Именно такими, на наш взгляд, были курганы около села Покровского. На наличие в этом районе курганов, датируемых началом XIII в., имеются указания в материалах археологической экспедиции 1932—1933 гг. Более полное и аргументированное освещение сражения на реке Сити трудно дать без привлечения дополнительных археологических материалов.

1 ГАИМК. Археологические работы Академии на новостройках в 1932—1933 гг. М., 1935, стр. 136, 139.

Почти одновременно с битвой на Сити, 5 марта 1238 г. татарским отрядом был взят город Торжок, крепость на южных рубежах Новгородской земли. Торжок занимал выгодное стратегическое положение: он запирал кратчайший путь из «Низовской земли» к Новгороду по реке Тверце. Торжок, выдержавший на своем веку множество осад, имел довольно сильные укрепления. Земляной вал на Борисоглебской стороне города, по описаниям позднейшего времени, имел в высоту 6 сажен '. Важное место в системе укреплений Торжка занимали водные рубежи; В. Н. Подключников относил Торжок, вписанный в петлю реки Тверцы, к крепостям, которые «прорытие искусственного канала превращало в расположенный на полукруглом острове замок» 2. Правда, в условиях зимы это важное преимущество оборонявшихся в значительной мере исчезало, но все-таки Торжок был серьезным препятствием на пути к Новгороду и надолго задержал наступление монголо-татар.

По свидетельству Тверской летописи, татары подошли к Торжку «месяца февраля вь 22 день». Эта дата подтверждается Суздальским летописцем, который сообщает, что татары «отступиша град Торжекъ на Зборъ по Федорове неделе», «бишас по две недели» и взяли «месяца марта 5 [день]» 3, т. е. называет примерно ту же дату начала осады. К городу подступила та часть монгольского войска, которая, направляясь на запад и северо-запад от Переяславля-Залесского, разгромила города по Верхней Волге и в междуречье Оки и Верхней Волги. Новгородский летописец приводит подробности осады города: подступившие татары Торжок «отыниша тыномъ всь около, якоже инии гради имаху, и бишася порокы по две недели» 4. В городе не было ни князя, ни княжеской дружины, и всю тяжесть обороны приняло на свои плечи посадское население во главе с выборными посадниками. (В числе погибших при штурме Торжка летописи не упоминают ни князя, ни воеводу: «оубиене быша Иванко посадникъ Новоторжкыи, Яким Влункович, Глеб Борисович, Михайло Моисеевич» — ПСРЛ, т. I, стб. 522). Гарнизон Торжка ожидал помощи из Новгорода, но она так и не пришла. «А из Новагорода не быс им помощи, — замечает суздальский летописец, — но уже хто ж стал себе в недоумении и в стра-се». После двухнедельной осады и непрерывной работы татарских осадных машин «изнемогоша людие в граде». Наконец, 5 марта 1238 г. Торжок, обессиленный двухнедельной осадой, пал. Город был подвергнут страшно-

1 См.: М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. М., 1956, стр. 386.

2 В. Н. Подключников. Стратегический фактор в общей планировке русских городов. «Сообщения кабинета теории и истории архитектуры», в. 3, 1943 стр 8.

3 ПСРЛ, т. I, стб. 521

4 ПСРЛ, т. 3, стр. 52.

му разгрому, большинство его жителей погибло: «Погании взяща град Торжек, и иссекоша вся от мужеска полу до женьска, иерескыи чинъ и чернеческыи, и все изобнажено и поругано, бедною и нужною смертью предаша» 1.

Говоря о «походе Батыя к Новогороду», историки обычно исходят из того, что под Торжком сосредоточились к этому времени значительные силы монголо-татар, и будто бы только истощение войск Батыя в результате непрерывных боев и приближение весны с ее распутицей и паводками принудили их вернуться, не дойдя 100 верст до богатого северного города. Однако дело обстояло несколько по-иному. Торжок осаждала и взяла штурмом только часть монголо-татарского войска, вероятно, даже не большая. Сражение на реке Сити, накануне штурма Торжка, которое произошло 4 марта, задержало значительные татарские силы во главе с Бурундаем. Другой большой татарский отряд находился на Волге, в районе Ярославля — Костромы. Ни то, ни другое монголо-татарское войско не могло быть в начале марта под Торжком 2.

Между тем летописцы сообщают, что монголо-татары двинулись по направлению к Новгороду немедленно после падения Торжка, преследуя уцелевших защитников города; ясно, что промедление в две недели делало преследование бесцельным. Тверская летопись, наиболее подробно описывавшая события осады, так сообщает после записи о падении города: «А за прочими людми гнашася безбожнии Татарове Серегерьскымъ путемъ до Игнача-креста, и все секучи люди, яко траву, и толико не дошедше за 100 версть до Новагорода»3. Буквально то же самое повторяет Львовская летопись: «А за прочими людьми гнашеся от Торжъку Сересейскимъ путемъ» 4. Таким образом, можно с достаточным основанием предположить, что по направлению к Новгороду двигался лишь отдельный отряд татарской конницы, и его бросок не имел целью взятия города: это было простое преследование разбитого неприятеля, обычное для тактики монголо-татар.

Такая трактовка «похода» к Новгороду после падения Торжка дает возможность объяснить ряд неясных моментов этого этапа нашествия. Прежде всего становится понятным неожиданный поворот монголо-татарского войска «за 100 верстъ до Новагорода», который летописцы объясняют вмешательством небесных сил. Татарский отряд, преследовавший отступавших защитников Торжка и «все людие секуще, аки траву», просто закончил преследование и вернулся к главным силам. Он, конечно, и не имел намерения штурмовать многолюдный и сильный Новгород, успевший