Человек есть тайна Яхочу разгадать ее, чтобы быть человеком

| Вид материала | Документы |

Содержание3.3. Результирующая подсистема 3.4. Подсистема непосредственной реализации |

- Ф. М. Достоевский Человеческая индивидуальность это самое интересное из всего, что, 1038.72kb.

- Е. Коваленко Проблема эвтаназии в контексте отношения к человеку в науке и религии, 320.15kb.

- 1. Кчитателю Конечно, эту исповедь можно было бы оставить при себе, 3068kb.

- Конкурс сочинений «Будь здоров!», 356.13kb.

- Лекция для начальной группы. №001, 578.91kb.

- Быть человеком – значит быть в пути, 944.17kb.

- Свияш Александр Хочешь быть здоровым? Будь им! (Часть, 2792.1kb.

- Независимый религиозно-общественный журнал ясная поляна выпуск 11 рига, 1990, 2162.89kb.

- Есть выражение «Судьба играет человеком », а это предполагает, что человек игрушка, 366.93kb.

- Федор Михайлович «Человек есть тайна, 10166.63kb.

| | | | ||

| | ||||

3.3. Результирующая подсистема

Благо - счастье. — Целесообразность — игра.

Базовые ценности результирующей подсистемы являются основаниями выбора и оценки результата и процесса деятельности в целом. Это — самые общие характеристики, и поэтому для определения их специфики надо отказаться от любых редукций — в теории и на практике, от сведения их к частным проявлениям.

Дадим краткий аналитический обзор таких редукций относительно ценностей блага и счастья. Их можно разделить на две группы: сведение блага и счастья к другим ценностям и понимание их как характеристик только одного из уровней человекомирных отношений.

В советской философии наиболее распространенной была трактовка рассматриваемых ценностей как категорий этики: благо ассоциируется с добром, а под счастьем понимается морально санкционированная удовлетворенность. Но уже в диалогах Платона представлены основные редукционистские варианты трактовки блага как удовольствия, наслаждения, радости, понимания (правильного мнения и истинного суждения) прекрасного, добродетели, умеренности [ 46] . Позднее к этому присоединяются различные варианты невозмутимости и свободы духа (Эпикур, стоики), а в наше время, начиная со Спинозы, ощутима тенденция отождествления блата с пользой.

В различных пониманиях счастья магистральной линией остается чувство удовлетворенности (от гедонистического наслаждения киренаиков и чарвака-локаята до атараксии Эпикура). В индустриальной цивилизации Запада, сделавшей ставку на активность субъекта, счастье становится одной из главных мировоззренческих категорий. Американская Декларация независимости 1776 г. провозгласила «жизнь, свободу, стремление к счастью» в качестве неотъемлемых прав человека. В основе представлений о счастье, характерных для культуры Запада, лежит идея удовлетворенности через самореализацию. Изменение смысла самореализации определяет основные направления эволюции содержания счастья. Во-первых, это движение от понимания счастья как удовлетворенности, вызываемой прославлением Бога своими делами (пуританский идеал), к удовлетворенности от самих дел (идеал «трудоголиков») и — к удовлетворенности от наслаждения результатами дел (неважно чьих)— счастье гедониста-потребителя [ 47] . Во-вторых, так сказать, десубстанциализация основ счастливой жизни: «Человеческое общество нужно рассматривать скорее как процесс-становление, чем как бытие»[ 48] . В этом же русле идет фроммовское противопоставление «быть» и «иметь», в котором прослеживаются два аспекта: счастье не в обладании, но в самом процессе самореализации; именно такой процесс, а не «состояние устойчивости» задает смысл человеческой жизни [ 49] . И, наконец, в-третьих, объединение гедонистического и процессуального понимания счастья формирует позицию «плейбоя» — налицо смена делового подхода на игровой, вплоть до ухода в иллюзорные миры «виртуальности» и наркотиков.

Секрет всех этих разночтений в трактовке блага и счастья прост, он был ясен уже Аристотелю: «Люди образуют понятия блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут» [ 50] . Отсюда и отождествление этих предельно общих характеристик состояния внешних и внутренних результатов деятельности с ценностями, доминантными для определенного типа культуры. Подлинно философская задача заключается в том, чтобы отличить инвариантную сущность счастья и блага от такой же сущности других ценностей: на что бы ни делался акцент, все же неправомерно отождествлять рассматриваемые ценности с пользой, или удовольствием, или какими-то другими сторонами целостной жизнедеятельности.

Но и при категориальном подходе нет гарантий от односторонности, так как здесь благо и счастье могут отождествляться с их проявлениями на разных базовых уровнях бытия. Платон (как и объективно-идеалистическое направление в целом) пришел к отождествлению блага с Абсолютом: оно довлеет себе, является высшей идеей, превосходящей и объединяющей все другие, всему дает бытие и существование [ 51] . Четкий вывод делается в неоплатонизме: «Благо тождественно единому», которое «едино само по себе» и «предшествует всему, что каким-то образом причастно благу» [52] . Таким образом, благо оказывается внечеловеческой онтологической ценностью. Я далек от отрицания такой постановки вопроса, хотя онтологическое благо, с моей точки зрения, обоснованной в Части второй, есть развивающаяся гармония базовых уровней бытия и не редуцируется ни к одному из них (в данном случае к Абсолюту). Но сейчас речь идет о благе в человеческой деятельности.

Объективно-идеалистический подход в этом плане наиболее ярко проявился в русской религиозно-идеалистической философии. Благо как высшая цель человеческого поведения объявляется объективной ценностью, выражающей волю Бога. Этика, управляющая поведением в соответствии с таким пониманием блага, называется теономной, «потому что нормы ее соответствуют воле Божией и строю мира, сотворенного Всемогущим и Всеблагим Богом»[ 53] . Положительным моментом такого подхода является «почтительность к бытию» как необходимой стороне подлинного блага. Но при этом явно принижается, сводится к гедонистическому чувству удовольствия сторона субъективная — желательность именно такого результата для самого человека. Объективное благо понимается как абсолютно должное, а благо, определяемое человеческими желаниями, — как нечто случайное [54].

Критика гедонизма и эвдемонизма (сведения блага к любым или только к «благоразумным» удовольствиям), которую дают В. С. Соловьев и Н. О. Лосский [ 55] , совершенно правильна. Но дело в том, что благо как субъектная ценность, не сводится ни к стремлению к удовольствию, ни к выбору объективно верного пути (соответствующего воле Бога или, в материалистическом варианте, объективным законам и «потребностям» развития общества и/или природы). Наши представления о благе направлены на результат в целом и, стало быть, должны включать в себя (осознанно или подсознательно) информацию об отношениях этого результата ко всем уровням бытия.

Следовательно, если абстрагироваться от всех частных идентификаций блага и счастья и поставить задачу - отличить их от всех других ценностей, благо есть основание выбора и оценки результатов жизнедеятельности в соответствии с представлениями субъекта о его статусе в системе

а счастье — такое же основание целостной оценки внутренних переживаний субъекта в связи с результатами его жизнедеятельности [ 56] .

Таким образом, представления о благе и счастье являются вершинами иерархии базовых ценностей, по отношению к которым все другие ценности суть их конкретизация. Иными словами, они есть «сквозные» полномочные представители объективного и субъективного начал в системе человеческой жизнедеятельности. Различие блага и счастья в этом плане отражают тот факт, что они могут не совпадать: человек, к примеру, убежден, что благо есть богоугодная жизнь, но счастье приносит ему плотское наслаждение (вспомним искушения праведников); объективно благом для данного человека является такой-то статус в жизни, а субъективно он счастлив, теряя это положение.

Разнообразие представлений о благе и счастье достаточно велико, но в задачу философа входит лишь анализ исходных сущностных направлений в этом разнообразии, в которых фиксируются основные возможные и реально имеющие место в истории культуры и типологии личностей отношения человека к миру. Таких возможностей существует три: 1) приоритет мира над человеком (космо- и теоцентризм) [ 57] , тогда благо и счастье видятся в максимуме служения человека надчеловеческому началу или в слиянии с ним; 2) приоритет человека над миром (антропоцентризм), и тогда благо и счастье — это максимум преобразования и потребления мира во имя человека; 3) паритет между человеком и миром (антропокосмизм), диалог и сотворчество, и тогда благо и счастье понимаются как оптимум в реализации тех тенденций обеих сторон, которые реализуют движение к развивающейся гармонии.

Именно в таком контексте — при сопоставлении основных подходов к отношению между человеком и миром - особенно остро встает проблема антиценностей — противоположностей блага и счастья. Естественно, что в каждом из этих подходов своя трактовка этих антиценностей, но в любом случае проблема формулируется через оппозицию добра и зла. Термин «добро» здесь не сводится к его этическому значению, его содержание выходит за пределы С — С отношений и становится тождественным благу. Соответственно зло выступает как общая характеристика того, что противостоит благу-добру. Антропоцентристская позиция неизбежно сводит зло к тому, что сопротивляется власти человека и удовлетворению его потребностей, а несчастье — к страданию, неудовольствию, к тому, что мешает наслаждаться. Тем самым человек противопоставляет себя миру, обрекает себя на ужас одиночества. Теоцентризм лишает человека его основой способности — возможности творческого доопределения бытия в диалоге с миром, хотя и верно определяет зло как стремление монады стать центром универсума (и это полностью распространяется на «броуновское движение молекул» постмодернистских монад, каждая из которых, якобы отрицая идею центра, сама становится самодовлеющим центром, только «без царя в голове»).

В обоих случаях не достигается симметричного соотношения двух оппозиций: «благо (добро) — зло» и «жизнь — смерть». Антропоцентризм охотно допускает смерть любого другого, теоцентризм — тварного бытия. Подлинное «благоговение перед жизнью» достигается лишь в антропокосмизме. Это не означает, что он разделяет концепцию «общего дела» Н. Ф. Федорова как реальную программу или даже как идеал. Антропокосмистская точка зрения утверждает принципиальное стремление к утверждению и укреплению жизни, обладающей взаимными негэнтропийными (софийными) тенденциями к развивающейся гармонии всего сущего на любых его уровнях, отрицающей зло — абсолютное господство какого-то одного начала (от Бога до эгоцентричной индивидуальности). Высшее благо ( summum bonum ), следовательно, выступает как развивающаяся гармония, счастье — как переживание сопричастности к ней, а зло и несчастье — как принципиальное утверждение дисгармонии и выбор соответствующих («демонических») переживаний. Определенное понимание блага и счастья как бы пронизывает все человеческие поступки и затем конкретизируется в других базовых ценностях.

Но такую же «пронизывающую» роль играют и базовые ценности жизнедеятельности как процесса, независимо от того, каково содержание этого процесса (общение, преобразование и т. д.). В любом случае процесс должен быть целесообразным, соответствующим замыслу, и в то же время он представляет ценность сам по себе. Целесообразность предполагает управление процессом, позволяющее осуществлять замысел в определенных изменяющихся условиях. Напротив, в игре процесс есть лишь источник самоценных переживаний: «Работа есть то, что мы обязаны делать, а Игра есть то, что мы не обязаны делать» (М. Твен). Целесообразное управление неизбежно стремится к простоте и рациональности, к максимальной эффективности [58]. Игра не знает этих ограничений, и ей больше импонирует «цветущая сложность» (К. Леонтьев)[59].

Общая структура любого управления включает в себя следующие компоненты: 1) информация о замысле, 2) информация о средствах и возможностях его реализации, 3) получение информации о соответствии 2-го 1-му в процессе исполнения (контроль), 4) принятие решений, обеспечивающих движение к цели, 5) организация исполнения управленческих решений. Таким образом, управление образует своего рода «коррегирующую надстройку» над любым процессом деятельности (независимо от того, осуществляет ли управление тот же субъект, что и основной вид деятельности, или происходит разделение деятельности и появление субъектов, специализирующихся именно на управлении: «лиц, принимающих решения», — ЛПР).

Понятно, что характер управления определяется прежде всего ценностными ориентациями исходного замысла: допустим, ориентацией на победу в конкуренции или войне любой ценой; свободой самовыражения; гармонизацией социального и природного на планете и в человеке; получением максимальной прибыли; достижением солидарных отношений в обществе («правды отношений», по А. Солженицыну). Возможен, однако, и такой случай, когда управление отчуждается от основного процесса и становится самоценностью. И тогда не управленческие решения служат делу, но их принятие становится основным «делом» бюрократа: «Мы тут собрались и "порешали": славно поработали».

Управление заставляет возможности служить цели и превращает человека в натянутую струну, постоянно устремленную в будущее. Игра имеет дело с возможностями в их самоценности, т. е. независимо от содержащегося в них результата. Разумеется, это лишь один из смыслов термина «игра». В английском языке различают game — игру по правилам и play — игру без правил. К игре — game — относятся тренирующие и развивающие игры, проигрывание ситуаций (например, военные тактические игры на ящике с песком), подготовка к будущей «серьезной» и деловой жизни [ 60] . Но и в «играх по правилам», нацеленным на определенный, хотя и условный, результат (например, в спортивных состязаниях), присутствует игра- play как чистая радость процесса («мышечная радость» бегуна). В нашем контексте игра понимается именно во втором смысле: «Бродить без дела и без цели/ И ненароком, на лету, / Набресть на свежий дух синели / Или на светлую мечту» (Ф. Тютчев). Игра характеризуется тем, что «ее цель и смысл — в ней самой»[ 61] , ее беззаботность — альтернатива заботам труда и господства [ 62] , и потому она выступает как «оазис счастья» [ 63] . Л. С. Выготский трактовал игру как «царство произвольности, свободы и воображения», где происходит оперирование чистыми значениями и смыслами[ 64] . С легкой руки Й. Хейзинги человек получил еще одно «определение»: Homo ludens , человек играющий[ 65] .

В отличие от целесообразного управления игра самоценна по определению. Но homo ludens , абсолютизирующий эту сторону человеческого бытия, ничем не лучше бюрократа. Игра не знает целей, однако в гармоничных человеке и культуре она не противостоит целесообразной деятельности, но опосредованно обогащает последнюю. Становясь же абсолютно доминирующей ценностью, игра неизбежно приобретает свою «патологию». Игровое отчуждение проявляется в двух основных аспектах. Во-первых, когда человек становится «рабом игрушки» и видит смысл жизни лишь в бесконечных «развлечениях», в пределе — в чистой «виртуальности», никак не связанной с другими уровнями и формами реальности. Во-вторых, когда всё, кроме самого играющего, не только мир вещей, но и мир людей, превращается в объекты игрового манипулирования[6 6] .

Развивающаяся гармония предполагает в счастье взаимодополнительное единство результата (блага), целенаправленного стремления к нему и радости процесса игры чистых возможностей.

Примечания.

46 См.: Диалоги Платона: Филеб, 20в, 64е; Государство, 5О5в.

47 Имеется в виду не обязательно рекламный гедонизм масскульта. Речь идет о переносе акцента с серьезного созидания на игровое потребление: «Труд... — антитеза счастья. Труд - это не времяпрепровождение! Счастливые люди не ищут способов заставить жизнь казаться короткой». (Кент Р. Гренландский дневник. М., 1969. С. 158.) В этом же основной пафос критики современной цивилизации со стороны Г. Маркузе.

48 Шибутани Т. Социальная психология. С. 146.

49 См. в этом плане критику классической фрейдистской концепции, согласно которой «принцип понижения возбуждения — руководящий принцип всей психической и нервной жизни» (Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. С. 407), когда удовольствие отождествляется с устойчивостью, а неудовольствие — с неустойчивостью. 50 Цит. по: Платон. Соч. в-3 т. Т. 3. М., 1971. С. 633 (примечания).

51 См.: Платон. Филеб, 20; Государство, 508 с, 509 в.; см. также: Определения // Платон. Диалоги. М., 1986. С. 427, 429, 430, 433 (определения Бога, блаженства, блага).

52 Прокл. Первоосновы теологии // Антология мировой философии в 4 т. Т. I . M ., 1969.

С. 555, 556.

53 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М.. 1991. С. 68.

54 См.: Соловьев В. С. Оправдание добра. Соч. в т. Т. I . M ., 1989. С. 204-210.

55 См.: Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Гл. 1.

56 Подчеркнем еще раз, что речь идет не о состояниях блага (сами объективные результаты) и счастья (само субъективное состояние в отношении блага), но о соответствующих ценностях как фундаментальных основаниях выбора объективных благ и субъективного состояния.

57 Строго говоря, в монотеистических религиях Бог находится вне и над миром, но в оппозиции «человек — мир» к миру относится все, кроме человека.

58 «Так как военное искусство является искусством исполнения, то все сложные комбинации должны быть отброшены. Простота есть первое условие хорошего маневра». (Наполеон. Избранные произведения. М., 1956. С. 372.)

59 Заратустра видел как своего «заклятого врага духа тяжести и все, что создал он: насилие, закон, следствие, цель, волю, добро и зло. Разве не должны существовать вещи, на которых можно было бы танцевать?» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1906. С. 172. 173.)

60 Этот вид игр имеет место и у животных. Интересно, что только четыре вида животных применяют орудия в естественных условиях для воздействия на среду (шимпанзе, калан — морская выдра, вьюрок и шалашник), но у самых различных видов существует огромное разнообразие предметов, используемых в играх (см.: Семако Л., Зимин Л. Игры ворон // Наука и жизнь, 1979, № 1.)

61 Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. М„ 1988. С. 364.

62 См.: там же. С. 372.

63 Там же. С. 364.

64 См.: Эльконин Д. Б. Психология игры. М.. 1978. С. 291-293.

65 У Хейзинги переплетаются понимания игры как бескорыстного проявления возможностей и как способа условного, символического поведения.

66 Это не обязательно проявляется в примитивизме какого-нибудь «плейбойства». Творческая личность может видеть в других людях лишь символы собственных переживании (см., например, анализ некоторых моментов биографии и творчества А. Блока: Андреев Д. Роза мира. М, 1993. С. 209-215).

| | |

| | | | ||

| | ||||

3.4. Подсистема непосредственной реализации

Преобразование: польза и богатство. — Общение: признание и самостоятельность (через власть, авторитет, выгоду, справедливость, долг, добро). — Потребление: благополучие и радость.

Преобразование объективной реальности, межсубъектное общение и потребление результатов первого и второго образуют такую подсистему, где результаты человеческой жизнедеятельности в целом как бы непосредственно даны «на выходе». С каждым из этих видов деятельности связаны редукционистские соблазны двоякого рода: объявить один из видов абсолютной доминантой и подменить их общий смысл тем конкретно-историческим содержанием, которое тот или иной субъект вкладывает в соответствующие базовые ценности. В первом случае наша задача состоит в критике утилитаристского активизма (абсолютизация преобразования), абстрактного гуманизма (абсолютизация общения) и идеологии потребительства. Во втором — в выявлении категориальных смыслов соответствующих базовых ценностей.

Преобразование есть С — О отношение, в котором объект любой природы изменяется или сохраняется в соответствии с замыслом субъекта (отдельного человека, группы, общества). Этот процесс имеет две стороны: преодоление сопротивления объекта и воплощение замысла субъекта. В первом аспекте преобразование выступает как труд [ 67] , во втором — как самодеятельность.

Труд предстает как «преодоление трудностей» [ 68] , где объект является препятствием для осуществления целей субъекта и человек стремится найти в этом предмете-препятствии «наименьшую полноту бытия»[ 69] . Базовой ценностью, на которую ориентируется труд-преобразование, является польза, под которой понимается мера преодоления сопротивления преобразуемого предмета по максимуму и затрат средств, применяемых для этой цели, по минимуму.

В самодеятельности процесс и результат преобразования оцениваются с позиций меры воплощения в них самого человека, значимости их для его самореализации. Нетрудно представить себе деятельность полезную и эффективную, но безразличную для самого субъекта, чуждую ему. Можно эффективно «делать деньги» и столь же эффективно строить храмы или осваивать процедуру медитации. Но субъективная значимость преодоления трудностей в этих процессах будет весьма различной для разных людей. Интрогенной ценностью преобразования-самодеятельности является богатство, не сводимое к его «буржуазной» форме, но выступающее как «выявлением творческих дарований человека., делающее самоцелью... целостность развития... всех человеческих сил как таковых»[70].

Конкретное содержание представлений о пользе и богатстве и их критериях весьма разнообразно. Важно, с одной стороны, видеть их инвариантное значение в любом разнообразии, т. е. необходимость оценивать любое преобразование с точки зрения преодоления препятствий и воплощения в нем самого человека, а с другой — преодолеть в своем сознании сведение данных ценностей к тому содержанию, которое является «само собой разумеющимся» для человека определенной культуры. Для массового представителя современной индустриальной культуры, конечно, в понимании и пользы, и богатства превалирует именно их экономический «буржуазный» момент: польза сводится к технико-экономической эффективности, богатство — к количеству того, что имеет субъект в абстрактном денежном выражении.

Между тем современная ситуация настоятельно требует при решении вопроса о полезности любой преобразовательной деятельности проводить не только технико-экономическую, но также экологическую и гуманитарную экспертизу[ 71] , т. е. учитывать эффективность преодоления препятствий, связанных не только с получением максимального КПД и экономической выгоды при минимуме материально-энергетических и финансовых затрат, но и с последствиями, ценой преобразований относительно состояния природы и человека. Точно так же и богатство не может сводиться к абстрактному «иметь», но включает в себя гармонию с природой и в самом человеке [ 72] .

Правда, в древних культурах эффективность как соответствие цели также носила преимущественно внеэкономический характер. Так, с точки зрения М. Элиаде, общества, придерживающиеся мифологического мировоззрения, стремились не к максимуму технико-экономического эффекта, но к максимальной приближенности реальных действий к вечным и божественным, по их мнению, мифологическим образцам [ 73]. Соотнесение с целью налицо, но совсем не в привычном для современного обывателя утилитарном смысле.

Нетрудно распространить идею культурной относительности при сохранении категориальной инвариантности и на антиценности вреда и бедности (ущербности, ущемленности).

Наконец, труд и самодеятельность могут как совпадать, так и не совпадать друг с другом (последнее встречается намного чаще). Воплощает ли себя человек в объективно эффективной деятельности? Является ли его самовыражение объективно полезным? Отрицательный ответ на первый вопрос превращает человека в функционера, в принципе заменимого роботом; во втором случае— в самовыражающегося эгоцентрика, не считающегося ни с какими последствиями своего творчества. Мы видим, таким образом, что содержание представлений о пользе и богатстве (вреде и бедности) и характер их соотношения друг- с другом зависят от ценностных ориентации в других подсистемах человеческой деятельности, опосредующих ее результаты в преобразовании объективной реальности.

В свою очередь, эволюция представлений о пользе и богатстве как критериях преобразования (от хищнической абсолютизации противопоставления субъекта объекту к их гармоничному взаимодействию) не может не сказаться на характере использования средств преобразования. Здесь мы ограничимся постановкой вопроса и некоторыми общими гипотетическими соображениями. На уровне технико-экономической экспертизы «цель оправдывает средства», т. е. последние могут быть неэкологичными и негуманными, важна лишь их технико-экономическая эффективность (подход «деловых людей»). Экологическая экспертиза уже требует экологичности, а гуманитарная — человечности средств преобразования. Причем «человечность» — это не просто удобства для человека, эргономические характеристики техники, но и способствование созданию человеческих отношений между людьми, человека к миру и самому себе. По всей вероятности, такое направление развития средств преобразования потребует снижения их материало- и энергоемкости, повышения их безопасности (и для человека, и для природы), их «вписываемости» в естественные процессы и ландшафты, в общем — минимизации заложенного в них потенциала отчуждения. Но чтобы средства стали «добрыми», человек должен по-доброму относиться и к объекту, и к средствам преобразования, т. е. научиться видеть их субъективность, «сокровенное внутреннее вещей (Т. де Шарден).

Но С — С отношения — это уже не преобразование, а общение. Под этим термином мы будем понимать любые межсубъектные отношения, не сводя общение к какому-либо его уровню или стороне. Суть общения не в том, что это обмен информацией, но в том, в них каждый из участников видит друг в друге — вынужденно или добровольно — именно субъекта, обладающего определенными смыслами, целями, программой деятельности. Не следует отождествлять общение с высшим его видом, когда оно «порождает общность» [ 74] , поскольку является «свободным взаимодействием уникальных партнеров» [ 75], добровольно принимающих внутренние миры друг друга. Полемизируя с предложенной мной иерархией уровней общения (она будет изложена ниже), где общение, порождающее внутренне детерминированную общность, является ее вершиной, М. С. Каган полагает, что в этой типологии выделены «не типы самого общения, а динамический спектр форм перехода от управления человека человеком к их общению» [ 76] .

Но это не так, ибо можно общаться с кем-либо как субъектом отнюдь не на основе любви и стремления к взаимопониманию и общности, но, будучи вынужденным считаться с его стратегией, которую хочешь преодолеть, или из-за выгодности такого общения и т. п. Не следует отождествлять нравственный идеал общения с реальным категориальным статусом этого феномена.

Не следует также смешивать содержание общения, которое задается базовыми ценностями С — С отношений, с формой осуществления через средства общения — язык, информационные системы. Обмен информацией служит средством общения, но не является его сущностным смыслом. Язык как средство общения — это не обязательно выражение знаний в человеческой речи. Под языком мы будем понимать любую форму любого явления, в которой это явление выступает в его репрезентативном, символическом значении. Например, престижная вещь, говорящая о статусе ее владельца, есть в этом смысле элемент языка. Некоторые авторы говорят о материальном и духовном видах общения и о том, что «Представлению о двух видах общения соответствует представление о двух видах средств общения: деньгах и языке» [ 77] . С нашей точки зрения, деньги — одна из разновидностей языка, соответствующая, как будет показано дальше, одному из уровней общения и его базовой ценности. Мы будем исходить из того, что общение есть многоуровневая система, каждый из уровней которой ориентирован на определенную базовую ценность и использует определенные средства общения, определенный язык.

Однако за этими уровнями стоят общие базовые ценности общения, которые по-разному реализуются на соответствующих уровнях. В экстерогенном аспекте базовой ценностью общения является признание данного субъекта другими субъектами, и общение здесь выступает как приобщение к определенной общности. Будучи признанным какой-либо общностью, субъект в этом отношении идентифицируется с ней: другие субъекты (референтная группа) отнесли его к числу специалистов, представителей данной научной школы, политической партии, религиозной конфессии, наконец, просто неформальной группы друзей. Но в то же время человек нуждается в самоидентификации, в принятии себя самим собой и отстаивании своей интенции к самостоятельности [78] как базовой интрогенной ценности общения: я признан другими, но не растворился в них до конца; признан, как в определенном отношении остающийся самим собой, сохраняющий личностную независимость. Здесь общение выступает как обособление. Единство в общении противоположностей приобщения и обособления содержится уже в его определении как С — С отношения: нет С — С отношений без определенной общности, но их нет и без того, чтобы каждая из сторон оставалась субъектом со своим неповторимым внутренним миром и собственной программой деятельности.

Абсолютизация одной из сторон ведет к прекращению общения. Последнее предполагает экспектацию, т. е. ориентацию на взаимную оценку друг друга именно как субъектов [ 79] . Если одна из сторон стремится к абсолютной идентификации с другой (слияние с Абсолютом, полная отдача себя какому-либо движению: «каплей льешься с массами» и т. п.), то, стало быть, образуется один субъект [ 80] . Напротив, если субъект испытывает страх перед потерей самостоятельности в общении и излишне акцентирует на обособлении, то он фактически либо должен быть отшельником, либо навязывать другим свои ценности, превращать их в объекты своих экспериментов, развлечений, в зрителей «себя, любимого» и т. п. Именно эта последняя опасность характерна для нашего времени, напуганного тоталитаризмом: «Массовый панический страх того, что смысл и цель могут быть нам навязаны, вылился в идиосинкразию по отношению к идеалам и ценностям» [ 81] . Но отказ от идеалов, абсолютная деидеологизация — это обман и/или самообман: ведь человек подсознательно всегда ориентируется на определенные ценности, и, стало быть, отрицая ценности вообще, он всего лишь отказывает другим в праве их иметь. В основе такого поведения лежит неверие в искренность стремления к идентификации с другими, во взгляде на него как на «рабство» или своеобразную форму самоутверждения[ 82]: .

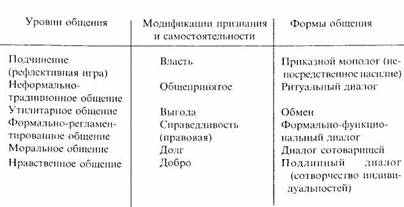

Рассмотрим теперь уровни общения как единства приобщения и обособления, на каждом из которых базовые ценности признания и самостоятельности приобретают соответствующие модификации и используют определенные средства общения. Основанием предлагаемой типологии является качественное изменение ключевых ценностей и способов регуляции уровней общения на пути от вынужденного к добровольному взаимному признанию друг друга участниками общения в качестве самоценных субъектов. Иными словами, уровни общения есть ступеньки восхождения от С — С отношений, обслуживающих С — О отношения, к самоценному общению.

В случае чистого С — О отношения к человеку субъект стремится манипулировать им как объектом, как одним из средств достижения собственных целей (наряду с природными ресурсами и техникой). Но если «говорящее орудие» начинает оказывать сопротивление, опирающееся на собственную стратегию, манипулятор вынужден перейти к С — С отношениям, перейти от «обработки» к «рефлексивной игре». По содержанию это выражается в том, что ориентация взаимодействия с позиций умножения собственной пользы и богатства сменяется, хотя бы временно и вынужденно, на ориентацию с позиций признания и самостоятельности: сопротивляющаяся сторона должна признать в этом субъекте победителя и господина, обладающего правом иметь свою самостоятельность и лишать ее другого. По форме это требует уже не односторонней передачи информации (приказа), но и наличия обратной связи, свидетельствующей о нужном понимании.

Символическим примером такого уровня общения может служить шахматная игра: ее цель — поставить партнеру мат, т. е. превратить его в данном отношении в объект, победить и подчинить его; но для этого необходимо считаться с ним как с субъектом, переиграть его и заставить признать свое поражение.

Назовем этот переходный — от С — О к С — С отношениям уровень общения — уровнем рефлексивных игр (от спортивных до политических) или подчинения. Базовой ценностью этого уровня общения является власть как форма обеспечения признания со стороны других и собственной самостоятельности. Власть предполагает непосредственное принуждение одного субъекта к исполнению намерений другого, т. е. создания такой ситуации (от физического насилия до проигрышного положения в спортивном состязании), когда один субъект вынужден выполнять волю другого, объективно не может не делать этого, оставаясь в рамках сложившихся обстоятельств. Во властных отношениях нежелательный для стремящегося к власти диалог превращается в приказной монолог, что знаменует его победу. (При этом не обязательно иметь в виду закоренелого преступника. Проанализируйте, к примеру, неизбежное насилие над собой в процессе самовоспитания, утомительной тренировки, преодоления вредных привычек.)

Властный уровень общения оправдан в тех случаях, когда С — С отношения в целом не могут быть установлены без превращения в определенном отношении в объект того субъекта, который препятствует их установлению: «Если интересы противоположны, коммуникация приобретает манипуляторный характер» [83]. Однако сведение общения к этому уровню делает и признание, и самостоятельность очень ненадежными: прямое принуждение всегда чревато ответным бунтом, стремлением взять реванш. Не случайно тоталитарные режимы, чрезмерно эксплуатирующие прямое принуждение, недолговечны. Люди стремятся к более взвешенным и надежным способам регуляции своих взаимоотношений.

Задолго до появления писаных законов и норм и наряду с ними человеческое общение осуществлялось и осуществляется на неформально-традиционном уровне. Этот тип общения изучается в социальной психологии и социологии (неформальные нормы), этнографии (обычаи, традиции, нравы), юриспруденции (обычное право), но он никак не подвергался специальной философско-аксиологической рефлексии. Базовой ценностью, на которую ориентируется такое поведение, является общепринятое (возможные варианты: «быть как все», «следовать освященному авторитетом», «выбирать то, что престижно»). Здесь человек признается другими и уважает сам себя, обретает право на чувство собственного достоинства именно потому, что он следует негласно принятому в данном обществе. Соответствующие представления опосредуют отношения людей так, что по форме они вроде бы вступают в равноправный диалог (никто не приказывает от своего лица), но фактически сила коллективного внушения навязывает волю тех, кто заинтересован в следовании определенным обычаям и стандартам, тем, кто безразличен или отрицательно относится к этим требованиям («что станет- говорить княгиня Марья Алексевна!»). Непосредственное принуждение сменяется давлением авторитета (авторитетная личность на этом уровне является таковой именно потому, что в ней наиболее ярко проявляется коллективная идея: «секс-символ» и т. п.).

Неформально-традиционное общение производит впечатление непосредственного, ибо его нормы, как, например, норма обычного права, «формально не зафиксирована. Процесс ее выработки носит молчаливый, неорганизованный, спонтанный, коллективный характер»[84]. Соответствующая этому уровню общения форма ритуального диалога («все как один») кажется чем-то магически непосредственным, но в действительности суггестия неформальных норм опосредует интересы т ex (социальных групп, неформальных лидеров), кто фактически управляет человеческими отношениями (в наше время СМИ сознательно создают подобную ситуацию). В этом «диалоге» личности еще не осознают себя его добровольными и равноправными участниками. Такой уровень общения, однако, вполне оправдан, когда «носящаяся в воздухе» норма действительно непосредственно выражает общие ориентации, и в этом отношении он незаменим никакими рационалистическим конструкциями.

Если же личные интересы становятся сильнее императивов общепринятого, С — С отношения переходят на уровень утилитарного общения, где признание и самостоятельность обеспечиваются взаимной выгодой: я — тебе, ты — мне. С одной стороны, это отношения партнерства, но сотрудничество здесь носит неустойчивый характер, оно постоянно взрывается взаимной конкуренцией: ведь субъекты просто обмениваются полезными результатами, не представляя внутренней ценности друг для друга. Сейчас мы полезны друг другу, но где расчет, там и обсчет. В оценке такой ситуации, когда общение и обмен становятся синонимами, пока еще никто не опроверг Маркса: «Буржуа может без труда доказать, исходя из своего языка, тождество меркантильных и индивидуальных, или даже общечеловеческих отношений, ибо самый этот язык есть продукт буржуазии, и поэтому как в действительности, так и в языке отношения купли-продажи сделались основой всех других отношений. Например,... valeur , value , wert (стоимость, ценность. — В. С), commerce , verkehr (торговля, общение. — В. С), echange , austausch (обмен. — В. С.)» [ 85] В таких условиях взаимовыгодный обмен всегда имеет тенденцию смениться односторонне выгодным обманом: «Наше взаимное дополнение друг друга тоже является всего лишь видимостью, в основе которой лежит взаимный грабеж... в самом деле, так как наш обмен своекорыстен как с моей, так и с твоей стороны и так как каждая корысть стремится превзойти корысть другого человека, то мы неизбежно стремимся обмануть друг друга. Мера власти моего предмета над твоим предметом (речь идет о продуктах, произведенных людьми. — В. С), которую я допускаю, нуждается, разумеется, в твоем признании, для того чтобы стать действительной властью. Но наше взаимное признание взаимной власти наших предметов есть борьба, а в борьбе побеждает тот, кто обладает большей энергией, силой, прозорливостью или ловкостью. Если достаточна физическая сила, то я прямо граблю тебя. Если царство физической силы сломлено, то мы взаимно стараемся пустить друг другу пыль в глаза, и более ловкий надувает менее ловкого»[86]. Маркс, конечно, делает акцент на отрицательной стороне утилитарного общения, но эта сторона имеет место и не является случайностью. Языком этого уровня общения оказывается обмен информацией (через денежные знаки и иные языковые средства) о функциональном статусе субъекта, который может быть использован как для взаимной, так и для односторонней выгоды.

Если утилитарное общение не претендует на абсолютное доминирование, то оно вполне уместно для технической регуляции чисто ролевых, функциональных отношений, так же как и его собственный язык — деньги. Но его претензии на доминирование должны быть ограничены прежде всего извне. Такую ограничивающе-регулирующую роль выполняет уровень формально-регламентированного общения акторов.

На этом уровне люди пока еще не общаются через принятие внутренних миров друг друга, но их функциональное взаимодействие регулируется теперь на такой договорной основе, которая фиксирует их права и обязанности в отчетливо сформулированном виде и с указанием определенных санкций в случае их нарушения. Здесь люди выступают как равные по отношению к этим официально признанным нормам. Такое равенство перед законом выражается в ключевой ценности справедливости, следование которой призвано обеспечить и признание, и самостоятельность. Пока речь идет только о правовой, но еще не о моральной справедливости. Их различие заключается в ответе на вопрос, чему соответствует справедливость: праву или правде. В первом случае справедливость соотносится с внешним основанием, во втором, как будет показано дальше, — с внутренним.

Данный уровень общения адекватен там, где люди действительно являются равными или объективно не существует иного выхода, кроме ориентации на условно-формальное равенство. Но фактически люди очень часто оказываются неравными (по возможностям, потребностям, ценностным ориентациям) и применение к ним одинаковой правовой справедливости в этом отношении может быть нравственно несправедливым или, по крайней мере, «наименьшим злом»: «Все нравственно совершенное практически обязательно для человека всюду, где ему объективно доступен праведный исход; там же, где этот исход недоступен ему объективно, там для него становится обязательным неправедный исход, но притом такой, который ведет к наименьшей неправедности»[ 87] . Формализованный диалог (так сказать, узаконенный обмен прав и обязанностей) не может регулировать те проявления людей, в которых они выступают глубже, чем исполнители социальных ролей (акторы). В этом смысле «Право есть внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой»[88]. Поэтому право формулирует лишь «основные» нормы общения, но основные с точки зрения того, что является таковым в данной культуре или культуре законодателя: защита, скажем, прежде всего частной собственности, или интересов государства, или прав и свобод человека и т. д. Конечно, в правовом обществе жить лучше, чем в обществе правового беспредела. Но формально-регламентирующий уровень общения, так же как и предыдущие, не гарантирует от соскальзывания на плоскость С — О отношений. Отсюда и сомнения в подлинности общения, основанного на внешних «скрепах»: «Общение, — писал А. С. Хомяков, — заключается не в простом размене понятий, не в холодном и не в эгоистическом размене услуг, не в сухом уважении к чужому праву, всегда оговаривающем уважение и к своим собственным правам, но в живом размене не понятий одних, но чувств в общении воль, в разделении не только горя,... но и радости жизненной» [ 89] . Речь идет о переходе от внешнего к внутреннему основанию общения, о том случае, о котором можно сказать словами того же автора: «Себялюбие говорит о праве, братолюбие говорит об обязанности» [ 90] : не рационально-расчетливое, не просто законопослушное, но спонтанное принятие на себя доли(как теперь принято говорить, проблем) других личностей и общностей.

Такой переход осуществляется на уровне морального общения как ответственного сотрудничества сотоварищей в Общем деле (не во взаимовыгодном бизнесе!)[ 91] . Ключевыми ценностями здесь являются долг и моральная справедливость, а формой общения — диалог участников Общего дела. Это значит, что определенная общая цель (политическая, религиозная, научная и т. п.) становится для участвующих в ее достижении более значимой, доминантной по отношению к другим их побуждениям, и это происходит исключительно на основании добровольного внутреннего принятия этой цели. Такой человек хорошо трудится не потому, что его заставили, что это престижно или выгодно, или предписано должностными инструкциями. Но потому что он человек долга (все более реликтовый тип человека в современной цивилизации). Тот, кто внутренне лишен такой ориентации, искренне не понимает, о чем идет речь. В чувстве долга говорит не неформальная (обычаи), ситуативная (выгода), формализованная (закон), - но в любом случае внешняя сила, а внутренний императив: я не могу иначе. В исполнении долга ищет такой человек признания. На нем же основано чувство его собственного достоинства.

Моральная справедливость регулирует реакцию на выполнение долга; она санкционирует не равенство перед законом (как справедливость правовая), но отношение к субъекту в соответствии с его вкладом в Общее дело. Социалистический принцип воздаяния по труду — частный случай такого подхода. Его искажения суть результат неверной экспертной оценки того или иного вклада, что требует совершенствования процедуры, но не бросает тень на сам принцип.

Однако на моральном уровне другой человек, хотя и приемлется как субъект на внутренней основе, но, скорее, как со-субьект Общего дела (единомышленник, единоверец). И только на высшем — нравственном — уровне общения субъекты принимают друг друга в своей самоценности и неповторимости вследствие внутренней интенции взаимопроникновения (сочувствия, сопереживания, эмпатии) во внутренний мир каждого из них. Мерой такого внутренне и добровольно избранного (индивидуальностно-свободного) общения является добро — ключевая ценность нравственности [92].

Формой нравственного общения становится подлинный диалог, как «сотворчество понимающих»[93], т. е. достигающих единства и остающихся при этом самими собой, взаимообогащающихся в этом единстве, возникающем на основе принятия друг друга как самоценностей: «Чужая культура только к глазах другой культуры раскрывает себя глубже и полнее... Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур... При такой диалогической встрече они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, они взаимно обогащаются»[9 4] . Таким образом имеет место самостоятельность, ориентированная на взаимное признание. Или иначе: верность себе через признание другого; признание в другом его верности себе. Форма и содержание диалога совпадают: от монолога через коммуникацию, подчиненную внешним целям, субъекты переходят, наконец, к адекватному использованию языка — не для насилия, суггестии, расчета и обмана, но для открытого, доброжелательного взаимопонимания. Нравственная справедливость предстает как оценка субъекта с в точки зрения их способности к С — С отношениям на основе добра, взаимопонимания и взаимоприятия друг друга как индивидуальностей.

Представим соотношение уровней общения в виде таблицы.

Каждый из этих уровней уместен как момент, взаимодополняющий другие моменты, но целостность их взаимодополнения достигается под эгидой морали и нравственности. Раскроем этот тезис, исключительно значимый в мировоззренческом плане. Здесь надо пояснить два момента. Во-первых, понимание иерархии («под эгидой»). Во-вторых, понимание единства на вершине иерархии именно как единства морали и нравственности.

Я не предлагаю заменить материалистическую редукцию «надстроечных» отношений к «базисным» экономическим противоположной редукцией — к отношениям морально-нравственным. В призыве Вл. Соловьева «не признавать вещественное богатство самостоятельным благом и окончательной целью человеческой деятельности»[ 95] я согласен со второй частью, но не с первой. Все ценности суть самостоятельные блага, но они неодинаковы, когда речь заходит об их координации. Одно дело быть нравственным для победы коммунизма (или чего-либо еще), другое — и власть, и выгоду, и право подчинить высшим морально-нравственным ценностям. Власть на службе «сотворчества понимающих» как «сопротивление злу силой» становится служением. Власть как высшая цель уничтожает человеческое начало. Высшие духовные ценности не требуют пренебрежения к материальному благополучию, но лишь предупреждают против засилья стремления к последнему: в отношении к богатым «социализм им завидует, а евангелие их жалеет — жалеет в виду тех препятствий, которые связь с мамонной налагает для нравственного совершенствования» [ 96] .

В свое время С. Л. Франк выделил два уровня регуляции человеческих отношений: соборности (внутренней детерминации со стороны религиозно-нравственных ценностей) и внешней общественности (политика и право) [ 97] ; второй подчинен первому и обслуживает его, приобретая своеобразный «вектор благородства».

Сложнее обстоит дело со вторым моментом: почему не одна нравственность как высший уровень общения полагается вершиной иерархии? Здесь мы выходим на проблему гуманизма, который объявляет человека высшей ценностью. Отличие антропокосмизма от антропоцентристского гуманизма как раз и состоит в том, что высшей ценностью признается не человек или мир (общество, природа, Бог), но их диалог и сотворчество, их развивающаяся гармония. В случае общения это невозможно без паритета и единства нравственности (принимающей индивидуальность как самоценность) и морали (принимающей Общее дело как самоценность). На языке этики это проблема добра или долга; я выступаю за их взаимодополнение. Долг без добра может стать бесчеловечным (путь Канта). Но и добро без долга может превратиться в абстрактное пожелание благоговеть перед самоценностью любого сущего, а го и хуже - в развращающее всепрощение. В свете этого совсем не кажутся шокирующими следующие слова: «Гуманизм превратился в борьбу за употребление наркотиков»[98]. Можно понять поэта: «Я не могу понять, как можно ненавидеть/ Остывшего к тебе, обидчика, врага./ Я радости не знал — сознательно обидеть, / Свобода ясности мне вечно дорога» (К. Бальмонт). Да, от ненависти лучше воздержаться. Но нельзя «все поняв, все простить» и ради «свободы ясности» закрыть глаза на необходимость ответственности в борьбе со злом, с самоценностью, не желающей видеть другие самоценности.

Отношения преобразования и общения находят свое единство в отношении потребления, в котором человек усваивает, переводит во внутренний план то, что было освоено, получено как результат в С — О и С - С отношениях. Специфика универсального вида деятельности определяется его ценностной ориентацией. Потребление, разумеется, включает в себя преобразование (так же, как и общение невозможно без преобразовательной деятельности), но их различие заключается в том. что преобразование есть С -> О отношение, а потребление — С <- ( C - О, С — С) отношение, т. е. усвоение любых результатов преобразования и общения. Благо, что «произведено» в последних, может и не быть получено субъектом потребления по самым разным причинам: ситуация эксплуатируемого, трудоголика, человека, не успевающего в тусовочной суете «переварить» результаты общения и т. д. Потребление имеет дело с полученным благом, и потому его базовая ценность — благополучие. Но усвоенное благо может иметь различный внутренний резонанс: потребление по необходимости, по привычке, с истинным наслаждением и т. д. Поэтому интрогенная ценность потребления — испытываемая при этом радость. Следует сказать, что применение этого термина не бесспорно. В современном духе было бы уместнее говорить об удовольствии, но здесь абсолютизируется грубый гедонистический аспект. Напротив, термин «удовлетворенность», который я употреблял до сих пор, слишком нейтрален. В слове «радость» подчеркивается именно интрогенная сторона, характер внутреннего переживания.

Потребление опосредовано конечными продуктами преобразования и общения, но и оно, в свою очередь, опосредует их, доводя их результаты до «конечного адресата». И в теории и на практике мы встречаемся с абсолютизацией одной из этих сторон. Аскетизм и «логика дела» объявляют потребление чем-то, подлежащим минимизации, либо обслуживающим моментом производства (последний взгляд, в частности, ярко выражен у Маркса). Напротив, потребительская идеология считает потребление высшей целью.

Кажется, что истину можно проиллюстрировать с помощью следующих известных положений: 1. Жить для того, чтобы есть (потребительство). 2. Есть для того, чтобы жить (функциональный повод). 3. Еда (символизирующая потребление в целом) должна занять подобающее место в системе человеческих ценностей и деятельности. По сути дела именно об этом идет речь в теоретических противопоставлениях: «Досуг, согласно Веберу, необходим человеку для того, чтобы он мог работать. По Аристотелю, труд — необходимость, позволяющая человеку иметь досуг» [99]. Но эта взаимная необходимость снимается тем, что преобразование и потребление нужны людям сами по себе, и задача состоит в том, чтобы эти самоценности не теснили друг друга, но вместе создавали развивающуюся гармонию бытия. Иными словами, и преобразование, и общение, и потребление должны быть одухотворены светом высших духовных ценностей (пока из их числа были рассмотрены ценности морально-нравственные). И тогда мы поймем такой, по видимости, парадокс, сравнивая два высказывания Г. Торо: «Я не могу не видеть, что ради этой так называемой "богатой и утонченной" жизни надо прыгать выше головы, и я не в состоянии наслаждаться украшающими ее предметами изящных искусств, ибо мое внимание всецело занято прыжком»[100]; и в то же время «самый большой мой талант - малые потребности» [101]. Да, он умел радоваться жизни - в проникновенном общении с природой, в творчестве. И для этого духовно освященного потребления излишек потребностей (престижное гедонистическое потребительство, «безмерность и неумеренность», по словам Маркса) оказывается ненужной обузой.

Примечания

67 Хочется надеяться, что читателю уже не надо напоминать о несводимости С - О преобразования к «материальному» (в смысле физического, вещественно-энергетического) воздействия. Соответственно труд не сводится к затрате силы в физическом и физиологическом смысле (основная ограниченность Марксова представления о труде).

68 Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., 1975. С. 83.

69 Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969. С. 195.

70 Маркс К. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1.

С 476.

71 См.: Сагатовский В. Н. Ценностное основание гуманитарной экспертизы // Гуманитарная экспертиза. Новосибирск, 1992.

72 Вот пример подхода, прорывающего экономический горизонт: «Маркс осквернил само понятие труда, назвав его товаром. Труд имеет товарную ценность, спору нет. Но труд прежде всего долг, потом товар. Основа его нравственная. То общество, которое видит в труде товар, никогда не будет богатым». (Карем Раш. Почва, порода, просторы//Литературная Россия. 4.01.1991.) Предельное выражение подхода к преобразовательной деятельности с позиций развивающейся гармонии можно видеть у М. Пришвина, который мечтал о таком единстве в природе, «где каждое существо отвечает за вселенную». (Цит. по: Пришвина В. Наш дом. С. 290.)

73 См.: Элиаде М. Космос и история. М.. 1987.

74 Каган М. С. Мир общения. М., 1988. С. 150.

75 Там же. С. 156.

76 Там же. С. 200.

77 Соковнин В. М. О природе человеческого общения. Фрунзе, 1972. С. 65.

78 Здесь уместно даже применить архаический термин «самостояние».

79«Тот факт, что экспектации действуют с обеих сторон отношения между данными действующим лицом и объектом его ориентации, отличает социальное взаимодействие от ориентации на несоциальные объекты». (Toward a General Theory of Action. Г . Parsons and Ed. A. Shils. N. I . 1962. P . 15.)

80 И тогда получается парадоксальная ситуация: «Мы все живем для того, чтобы помогать, другим. Для чего живут другие, я не знаю». (В. Фостер.)

8 1 Франкл В. Человек в поисках смысла. С. 66.

82 Как об этом писал А. Крон в «Бессоннице»: «Самоутверждение через сопричастность. Всякий раз, когда мы создаем себе идола, мы самоутверждаемся».

83 Шибутани Т. Социальная психология. С. 125.

84 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М.. 1972. С. 66.

85 Маркс К.. Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч. Т. 3. С. 219. 156

86 Маркс К. Конспект книги Дж. Милля «Основы политической экономии»// Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 33. 34.

87 Ильин И. Л. О сопротивлении злу силою // Путь к очевидности. М.. 1993. С. 114.

88 Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права. М.. 1913. С. 30.

89 Ранние славянофилы. М. 1916. С. 57.

90 Там же. С. 67.

91 В обозначении предыдущих уровней общения я сознательно отказался от их традиционных названии (политические, экономические, правовые отношения), поскольку эти термины обозначают лишь наиболее бросающиеся в глаза их проявления. В данном случае термин «моральный» (а для следующего уровня «нравственный») выражает суть дела.

92 В определенных контекстах «мораль» и «нравственность» употребляются как синонимы. Иногда их различают, предлагая для этого разные основания. Например, Гегель ) ставил нравственность выше морали, но под моралью он понимал субъективную верность долгу, а в нравственности видел духовное начало, обеспечивающее единство субъективного и объективного через включение личности в структуры семьи, общества. государства. Я предпочитаю не такой- платонистский, но, скорее, экзистенциальный вариант, полагая, что способность принять другого субъекта как самоценность есть нечто более тонкое, чем преданность долгу.

93 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 366.

94 Там же. С. 354.

95 Соловьев В С. Оправдание добра. СПб.. 1901. С. 432.

96 Там же. С. 430.

97 См.: Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. М.. 1992. С. 57.

98 Маилов Л. И. Русская религиозная философия в «Пути» СПб.. 1993. С . 30. 162

99 Mieh I. Une societe sans ecole. Paris . 1971. P . 109.

100 Topo Г. Уодден, или жизнь в лесу. М., 1979. С. 47.

101 Там же.

| | |

| | | | ||

| | ||||