Учебно-методический комплекс 22 «устройство компьютера» 22 web-сайт 23

| Вид материала | Учебно-методический комплекс |

- Учебно-методический комплекс дисциплины технологии создания корпоративных сайтов Специальность, 207.68kb.

- Учебно-методический комплекс умк учебно-методический комплекс общие основы педагогики, 974.02kb.

- И. Л. Литвиненко учебно-методический комплекс по дисциплине международный туризм ростов-на-Дону, 398.8kb.

- А. Б. Тазаян Учебно-методический комплекс дисциплины "Логика" Ростов-на-Дону 2010 Учебно-методический, 892.49kb.

- Конспект урока «Устройство компьютера», 44.15kb.

- А. Б. Тазаян Учебно-методический комплекс дисциплины "Юридическая логика" (для студентов, 1003.39kb.

- И. Д. Алекперов учебно-методический комплекс дисциплины "информатика" Ростов-на-Дону, 952.05kb.

- Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов дополнительной, 203.73kb.

- Учебно-методический комплекс подготовлен Юдиной А. С. Учебно-методический комплекс, 1284.72kb.

- Тема урока: Создание Web страниц с помощью html, 39.83kb.

1 2

Содержание

Введение 1

Как устроен персональный компьютер 1

Основные устройства персонального компьютера (системный блок) 4

Процессор 4

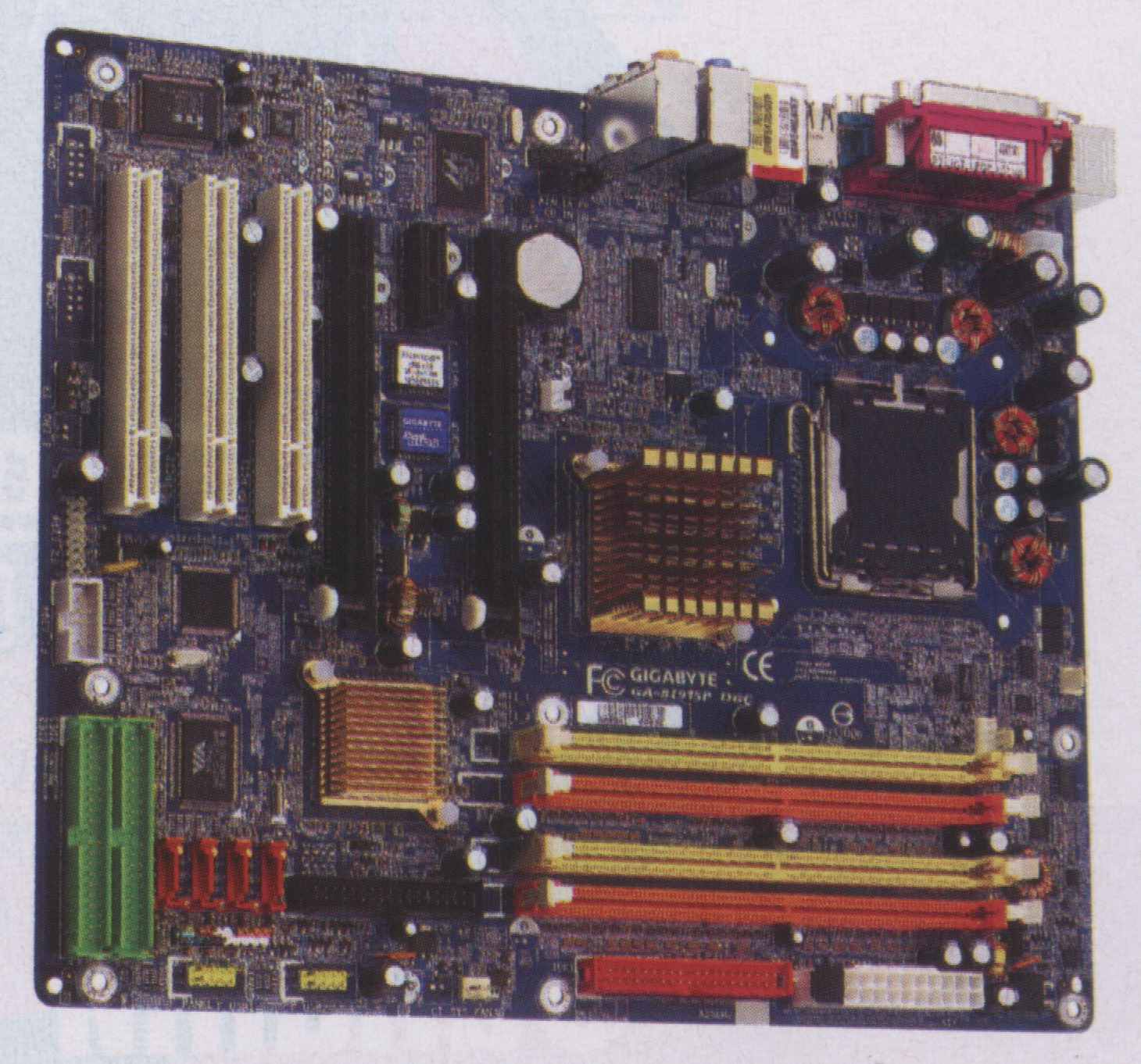

Материнская плата 8

Оперативная память 12

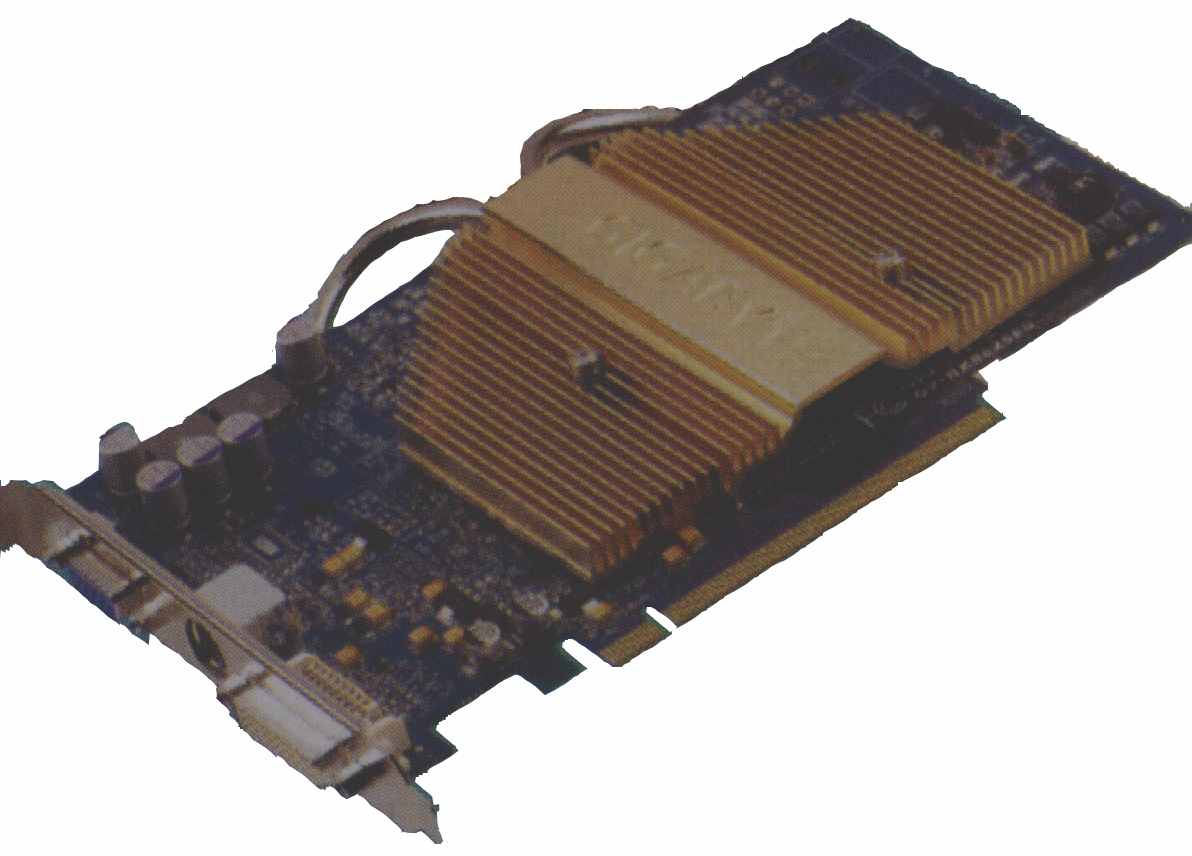

Видеокарта 14

Звуковая карта 16

Жесткий диск 17

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 22

«УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА» 22

WEB-САЙТ 23

Структура Пояснительной записки 25

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 27

ИССЛЕДОВАНИЕ 28

ТЕСТ 29

Введение

Как устроен персональный компьютер

Современные ЭВМ бывают самыми разными: от больших, занимающих целый зал, до маленьких, помещающихся на столе, в портфеле и даже в кармане. Сегодня самым массовым видом ЭВМ являются персональные компьютеры (ПК).

Несмотря на разнообразие моделей ПК, в их устройстве существует много общего. Вот об этих общих свойствах и пойдет сейчас речь.

Основной «деталью» персонального компьютера является микропроцессор (МП). Это миниатюрная электронная схема, созданная путем очень сложной технологии, выполняющая функцию процессора ЭВМ.

Персональный компьютер представляет собой комплект устройств. Главным в этом комплекте является системный блок. В системном блоке находится мозг машины: микропроцессор и внутренняя память. Там же помещаются: блок электропитания, дисководы, контроллеры внешних устройств. Системный блок обычно снабжен внутренним вентилятором для охлаждения.

Весь системный блок помещен в металлический корпус, на поверхности которого имеются (как минимум): клавиша включения электропитания, щели для установки дискет в дисковые устройства, разъемы для подключения внешних устройств.

Кроме системного блока в обязательный, минимальный, комплект ПК входят клавишное устройство (клавиатура) и монитор (дисплей). Дополнительно к этому минимальному комплекту к ПК могут быть подключены: принтер (устройство печати), манипуляторы типа мышь, джойстик, шар; модем (для выхода на телефонную линию связи) и другие устройства.

Все устройства ПК, кроме процессора и внутренней памяти, называются внешними устройствами. Каждое внешнее устройство взаимодействует с процессором ПК через специальный блок, который называется контроллером (от английского controller — контролер, управляющий). Существуют контроллер дисковода, контроллер монитора, контроллер принтера и др.

Задача контроллера — преобразование информации, поступающей от процессора, в соответствующие сигналы, управляющие работой устройства. Например, на контроллер монитора поступает двоичный код 01000001. Это код латинской буквы «А». В ответ контроллер организует работу монитора таким образом, что на экране высветится буква «А». При нажатии на клавиатуре клавиши с буквой «А» контроллер клавиатуры преобразует сигнал от этой клавиши в двоичный код 01000001, который будет передан по линии связи к процессору.

Рис. 1. Минимальный комплект устройств ПК. КМ — контроллер монитора, КК — контроллер клавиатуры, КП — контроллер принтера

Интересен принцип, по которому организована связь между процессором, оперативной памятью и внешними устройствами. Он похож на принцип телефонной связи. Процессор через многопроводную линию, которая называется магистралью (другое название — шина), связывается с другими устройствами (рис. 2).

Рис. 2. Структура ПК (треугольниками изображены контроллеры)

П

одобно тому, как каждый абонент телефонной сети имеет свой номер, каждое подключаемое к ПК внешнее устройство также получает номер, который выполняет роль адреса этого устройства. Информация, передаваемая внешнему устройству, сопровождается ее адресом и подается на контроллер. Следовательно, в данной аналогии контроллер подобен телефонному аппарату, который преобразует электрический сигнал, идущий по проводам, в звук, когда мы слушаем телефон, и преобразует звук в электрический сигнал, когда мы говорим.

одобно тому, как каждый абонент телефонной сети имеет свой номер, каждое подключаемое к ПК внешнее устройство также получает номер, который выполняет роль адреса этого устройства. Информация, передаваемая внешнему устройству, сопровождается ее адресом и подается на контроллер. Следовательно, в данной аналогии контроллер подобен телефонному аппарату, который преобразует электрический сигнал, идущий по проводам, в звук, когда мы слушаем телефон, и преобразует звук в электрический сигнал, когда мы говорим.Еще немного о магистрали. Это кабель, состоящий из множества проводов. Характерная организация магистрали такая: по одной группе проводов (шина данных) передается обрабатываемая информация, по другой (шина адреса) — адреса памяти или внешних устройств, к которым обращается процессор. Есть еще третья часть магистрали — шина управления; по ней передаются управляющие сигналы (например, проверка готовности устройства к работе, сигнал к началу работы устройства и др.).

Главными характеристиками персонального компьютера являются: объем внутренней памяти, тактовая частота и разрядность процессора.

Объем внутренней памяти обычно измеряется в килобайтах или мегабайтах.

Что такое тактовая частота? Режим работы микропроцессора задается микросхемой, которая называется генератором тактовой частоты. Это своеобразный метроном внутри компьютера. На выполнение процессором каждой операции отводится определенное количество тактов. Ясно, что если метроном «стучит» быстрее, то и процессор работает быстрее. Тактовая частота измеряется в мегагерцах — Мгц. Частота в 1 Мгц соответствует миллиону тактов в одну секунду. Вот некоторые характерные тактовые частоты микропроцессоров: 40 Мгц, 66 Мгц, 100 Мгц, 133 Мгц.

Третья характеристика — разрядность процессора. Разрядностью называют максимальную длину двоичного кода, который может обрабатываться или передаваться процессором целиком. Разрядность связана с размером специальных ячеек памяти, которые находятся в самом процессоре. Они называются регистрами. Процессор с регистром в 1 байт (8 бит) называют восьмиразрядным, 2 байта — 16-разрядным, 4 байта — 32-разрядным. Наиболее высокопроизводительные машины имеют 8-байтовые регистры (64 разряда).

Основные устройства персонального компьютера (системный блок)

При всем многообразии модификаций и вариантов персональный компьютеров в любой, даже самый экзотический комплект неизменно входят одни и те же виды устройств. А делятся эти устройства на внутренние (их еще называют «комплектующими») и внешние, периферийные.

Центральная, основная часть любого компьютера, содержащая в себе практически все основные устройства, – системный блок, к которому подключены главные устройства ввода-вывода информации – монитор, клавиатура и мышь.

Существует еще и масса дополнительных внешних устройств – принтеров, сканеров, емких внешних дисководов… Их присутствие не является обязательным для компьютера, но они могут сделать нашу работу несколько более комфортной, подарить нашему ПК новые возможности…

Процессор

Первый микропроцессор Intel 4004 был создан в 1971 году командой во главе с талантливым изобретателем, доктором Тедом Хоффом. Сегодня его имя стоит в ряду с именами величайших изобретателей всех времен и народов... Но вряд ли мудрый доктор знал в то время, во что выльется созданный им «компьютер на одном кристалле». Изначально процессор 4004 предназначался для... микрокалькуляторов и был изготовлен по заказу одной японской фирмы.

С этого момента и началась эпоха персональных компьютеров, «звездный час» которых настал в начале 80-х. Именно тогда фирмой IBM был выпущен уже ставший легендарным компьютер IBM PC на основе нового микропроцессора все той же фирмы Intel...

Сегодняшние процессоры от Intel быстрее своего прародителя более чем в десять тысяч раз! А любой домашний компьютер обладает мощностью и «сообразительностью» во много раз большей, чем компьютер, управлявший полетом космического корабля «Аполлон» к Луне.

Процессоров в компьютере много. Помимо центрального процессора, который во всем мире принято обозначать аббревиатурой CPU (Central Processor Unit), схожими микросхемами оборудована практически каждая компьютерная «железяка».

Главный, центральный процессор с легкой руки журналистов называют «королем» системного блока, единовластно повелевающим всеми его ресурсами. Но уследить абсолютно за всем, что происходит в его «королевстве», даже шустрый процессор не в состоянии . И тогда на помощь «королю» приходят специализированные микропроцессоры-чипы по обработке, например, обычной и трехмерной графики, 3D звука, компрессии и декомпрессии... Таких «наместников» в компьютере много и размещаются они на специализированных, дополнительных платах . И называются они уже не «процессорами», а просто «чипами».

На первый взгляд, процессор — просто выращенный по специальной технологии кристалл кремния (не зря процессор именуется «камнем»). Однако камешек этот содержит в себе множество отдельных элементов — транзисторов, которые в совокупности и наделяют компьютер способностью «думать». Точнее, вычислять, производя определенные математические операции с числами, в которые преображается любая поступающая в компьютер информация. Таких транзисторов в любом микропроцессоре многие миллионы. А в допроцессорную эпоху роль «вычислителей» несли на себе в миллионы раз более громоздкие устройства... Началось все еще в 30-х годах нашего столетия с механических переключателей — реле, в сороковые им на смену пришли электронные лампы. Только представьте себе — сотни тысяч электронных ламп, громадное количество аппаратуры размером с хороший дом! Работали такие компьютеры не только медленно, но и крайне недолго — одна перегоревшая лампа немедленно выводила из строя весь компьютер. Бесперебойная работа в течение 10 – 15 минут — вот и все, на что были способны «ламповые» компьютеры.

В 50-х годах на смену капризным лампам пришли компактные «электронные переключатели» — транзисторы, затем — интегральные схемы, в которых впервые удалось объединить на одном кристалле кремния сотни крохотных транзисторов. Но все-таки отсчет летоисчисления компьютерной эры ведут с 1971 года, с момента появления первого микропроцессора...

За три десятка лет, прошедших с этого знаменательного дня, процессоры сильно изменились. Сегодняшний процессор — это не просто скопище транзисторов, а целая система множества важных устройств. На любом процессорном кристалле находятся:

1. Собственно процессор, главное вычислительное устройство, состоящее из миллионов логических элементов — транзисторов.

2. Сопроцессор — специальный блок для операций с «плавающей точкой» (или запятой). Применяется для особо точных и сложных расчетов, а также для работы с рядом графических программ.

3. Кэш-память первого уровня — небольшая (несколько десятков килобайт) сверхбыстрая память, предназначенная для хранения промежуточных результатов вычислений.

4. Кэш-память второго уровня — эта память чуть помедленнее, зато больше — от 128 до 512 кбайт.

Трудно поверить, что все эти устройства размещаются на кристалле площадью более 4 – 6 квадратных сантиметров! Только под микроскопом мы можем разглядеть крохотные элементы, из которых состоит микропроцессор, и соединяющие их металлические «дорожки» (для их изготовления сегодня используется алюминий, однако уже через год на смену ему должна прийти медь). Их размер поражает воображение — десятые доли микрона! Например, в 1999 году большая часть процессоров производилась по 0,25-микронной технологии, в 2000 году ей на смену пришла 0,18- и даже 0,13-микронная. При этом ожидается, что в течение ближайших двух лет плотность расположения элементов на кристалле увеличится еще в 2 раза.

Впрочем, при выборе микропроцессора мы руководствуемся отнюдь не «микронностью» технологии, по которой этот процессор сделан. Существуют другие, гораздо более важные для нас характеристики процессора, которые прямо связаны с его возможностями и скоростью работы.

Тактовая частота. Скорость работы — конечно же, именно на этот показатель мы обращаем внимание в первую очередь! Хотя лишь немногие пользователи понимают, что, собственно, он означает. Ведь для нас, неспециалистов, важно лишь то, насколько быстро новый процессор может работать с нужными нам программами — а как, спрашивается, оценить эту скорость?

У специалистов существует своя система измерения скорости процессора. Причем таких скоростей (измеряемых в миллионах операций в секунду — MIPS) может быть несколько — скорость работы с трехмерной графикой, скорость работы в офисных приложениях и так далее...

Не слишком удобно. Поэтому большинство пользователей, говоря о скорости процессора, подразумевает совсем другой показатель. А называется он тактовой частотой. Эта величина, измеряемая в мегагерцах (МГц), показывает, сколько инструкций способен выполнить процессор в течение секунды) Тактовая частота обозначается цифрой в названии процессора (например, Pentium 4-1200, то есть процессор поколения Pentium 4 с тактовой частотой 1200 МГц или 1,2 ГГц).

Согласно так называемому «закону Мура», названного в честь одного из изобретателей микропроцессора и нынешнего руководителя корпорации Intel, каждые полтора года частота микропроцессоров увеличивается не менее, чем в два раза...

Тактовая частота — бесспорно, самый важный показатель скорости работы процессора. Но далеко не единственный. Иначе как объяснить тот странный факт, что процессоры Celeron, Pentium III и Pentium 4 на одной и той же частоте работают... с разной скоростью?

Здесь вступают в силу новые факторы — поколение и модификация данного процессора.

Поколения процессоров отличаются друг от друга скоростью работы, архитектурой, исполнением и внешним видом... словом, буквально всем. Причем отличаются не только количественно, но и качественно. Так, при переходе от Pentium к Pentium II и затем — к Pentium III была значительно расширена система команд (инструкций) процессора.

Если брать за точку отсчета изделия «королевы» процессорного рынка, корпорации Intel, то за всю 27-летнюю историю процессоров этой фирмы сменилось восемь их поколений: 8088, 286, 386, 486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4.

Модификация. В каждом поколении имеются модификации, отличающиеся друг от друга назначением и ценой. Например, в славном семействе Pentium III числятся три «брата» — старший, Хеоn, работает на мощных серверах серьезных учреждений. Средний братец, собственно Pentium III, трудится на производительных настольных компьютерах, ну а симпатяга-демократ Celeron верно служит простым людям на домашних компьютерах. Схожая ситуация — и в конкурирующем с Intel семействе процессоров AMD. Для дорогих настольных компьютеров и графических станций фирма предлагает процессоры Athlon, а для недорогих домашних ПК предназначен другой процессор — Duron.

В пределах одного поколения все ясно: чем больше тактовая частота, тем быстрее процессор. А как же быть, если на рынке имеются два процессора разных поколений, но с одинаковой тактовой частотой? Например, Celeron-800 и Pentium III-800... Конечно, второй процессор поколения будет работать быстрее — на 10 – 15 %, в зависимости от задачи. Связано это с тем, что в новых процессорах часто бывают встроены новые системы команд-инструкций, оптимизирующих обработку некоторых видов информации. Например, в процессорах Intel начиная с Pentium появилась новая система команд для обработки мультимедиа-информации ММХ, a Pentium III дополнительно оснащен новой системой инструкций SSL.

В случае же с разными модификациями процессоров на арену выходят еще некоторые дополнительные параметры, которыми, собственно, модификации и отличаются друг от друга.

Кэш-памяти в процессоре имеется двух видов. Самая быстрая — кэш-память первого уровня (32 кбайт у процессоров Intel и до 64 кбайт — в последних моделях AMD). Существует еще чуть менее быстрая, но зато — более объемная кэш-память второго уровня — и именно ее объемом различаются различные модификации процессоров. Так, в семействе Intel самый «богатый» кэш-памятью — мощный Хеоn (2 Мбайт). У Pentium III размер кэша второго уровня почти в 10 раз меньше — 256 кбайт, ну a Celeron вынужден обходиться всего 128 кбайт! А значит, при работе с программами, требовательными к объему кэш-памяти, «домашний» процессор будет работать чуть медленнее.

Тип ядра и технология производства. Производители процессоров ухитряются периодически производить революции не только в пределах одного поколения, но и одной модификации! И чаще всего это связано с переходом на новую технологию производства процессоров и, вслед за этим, за сменой процессорного «ядра».

Так, в 1999 году, вслед за переходом на новую, 0,13-микронную технологию, произошла смена «ядер» у процессоров Intel. Торговые марки остались прежними (Pentium III и Celeron), однако на смену ядрам под кодовым названием Katmai (Pentium III) и Mendocino (Celeron) пришло новое, под названием Coppermine. Смена ядра, конечно же, привела к серьезным изменениям в производительности процессоров, хотя их рабочая частота осталась прежней. Именно поэтому продавцы обычно указывают в прайс-листах, наряду с поколением, модификацией и частотой процессора, тип использованного в нем ядра. Например

Pentium III (Coppermine)-667,

Athlon (Thunderbird)-800.

Очередную смену ядра оба производителя совершили в начале 2001 года. Так, базовым ядром для процессоров AMD в 2001 году стали Palomino (Athlon) и Morgan (Duron) (0,13-микронная технология).

Частота системной шины. Шиной называется та аппаратная магистраль, по которой бегут от устройства к устройству данные. Чем выше частота шины — тем больше данных поступает за единицу времени к процессору.

Частота системной шины прямо связана и с частотой самого процессора через так называемый «коэффициент умножения». Процессорная частота — это и есть частота системной шины, умноженная процессором на некую заложенную в нем величину. Например, частота процессора 500 МГц — это частота системной шины в 100 МГц умноженная на коэффициент 5.

Большинство дорогих моделей процессоров Intel как раз и работает на частотах системной шины 100 и 133 МГц. А частота старых моделей Celeron, была искусственно снижена до 66 МГц. На такой частоте медленнее работает не только процессор, но и вся система. Правда, в конце 2000 года на рынке появились новые модели Celeron (от 800 МГц), поддерживающие частоту системной шины в 100 МГц. Но и Pentium 4 к этому времени перешел на новую частоту системной шины — 133 МГц, так что отставание дешевых процессоров от дорогих сохранилось.

Схожая ситуация наблюдается и у процессоров AMD — правда, последние за счет умения «удваивать» частоту шины работают, соответственно, на частоте 200 (старые модели Duron и Athlon) и 266 МГц.

Вот так и объясняется парадокс — частоты процессоров одинаковы, ну а скорости работы компьютеров отличаются на десятки процентов.

Материнская плата

С

колько же в компьютере проживает различных устройств — различные платы, дисководы, накопители... А сколько еще подключается снаружи! И ведь за всей этой беспокойной оравой нужно следить, работу каждой железяки координировать. Да и передачу сигналов от устройства к устройству не мешает обеспечить, ведь связь — это самое главное в современном мире...

Словом, всей железной братии нужен дом и заботливая хозяйка, которая бы поддерживала в этом доме порядок.

И такая хозяйка в компьютере есть — жаль только, что ее важность многие недооценивают...

Конечно же, речь идет о материнской плате, к которой и подключаются все комплектующие и периферийные устройства.

Еще десять лет назад материнская плата была безраздельной и фактически единоличной хозяйкой системного блока. Видеокарта, процессор и многие другие комплектующие были намертво привязаны к ее широкой груди, и лишь дисковод и винчестер скрашивали ее одиночество в тесной коробке корпуса. Но время шло, «дети» постепенно отрывались от «матери» и пускались в самостоятельное плавание. Видеокарта, звуковая карта и многие другие комплектующие, бывшие в детстве всего лишь крохотными микросхемами, сами выросли в большие платы с обильным выводком микросхем. А главный «сынок», процессор, тоже стал до независимым — теперь разлучить его с материнской платой не составляет никакого труда.

Чипсет и фирма-производитель. Что же сегодня осталось у материнской платы? Не так уж много. Всего лишь коллекция разъемов для подключения отдельных устройств и шина — информационная магистраль, связывающая их воедино. Именно по шине передаются сигналы между всеми видами компьютерной «начинки» и именно через посредство шины доставляется информационный «корм» процессору. А также — базовый набор микросхем, чипсет, с помощью которого материнская плата и осуществляет контроль над всем происходящим внутри системного блока. От типа чипсета напрямую зависят самые важные характеристики материнской платы — скорость передачи данных, число поддерживаемых моделей процессоров, параметры работы с памятью и т. д.

Поскольку основная функция материнской платы — «наводить мосты» между устройствами, то неудивительно, что главные составляющие любого чипсета также называются «мостами». Каждый из двух имеющихся в любом чипсете «мостов» — это специальный чип-микросхема. У каждого из двух «мостов» существует свой четко очерченный круг задач: «северный» мост соединяет между собой процессор, оперативную память и видеошину AGP — то есть, фактически, он отвечает за всю «начинку» ПК. В свою очередь второй, «южный» мост отвечает за работу с шиной PCI и всеми подключенными к компьютеру периферийными устройствами.

Как бы ни был важен тип чипсета, его возможности решают далеко не все. Едва ли не большее зависит от фирмы-изготовителя материнской платы, во власти которых снабдить свое изделие такими функциями, которые оригинальному чипсету и не снились! Например, с помощью дополнительных микросхем, отвечающих за отдельные устройства, можно существенно ускорить работу с ними. А значит, повлиять на производительность системы в целом. И нередко бывает так, что, заменяя одну материнскую плату на другую, пусть и собранную на основе того же чипсета, можно на 10—15 % повысить скорость работы нашего компьютера. С помощью базового меню настройки, скрытого в маленькой микросхеме BIOS, можно повлиять на громадное число параметров работы системы. Например, значительно ускорить работу процессора, увеличив частоту системной шины.

Интегрированные устройства. Работая с интегрированным чипсетом, мы как бы возвращаемся в ранние годы компьютерной индустрии. Вновь, как и прежде, многие важные устройства — видеокарта, звуковая карта, а иногда и модем — встроены (интегрированы) в материнскую плату в виде отдельных микросхем. Например, поддержка звука на таких платах осуществляется чипом Aureal Vortex, по своим возможностям идентичным хорошей звуковой карте с поддержкой трехмерного звука. Функции видеокарты могут нести на себе самые разные чипы (например, Voodoo3 или RivaTNT2) с различным объемом специализированной оперативной памяти — от 2 до 16 Мбайт. Конечно же, материнская плата с интегрированными устройствами не требует отдельной покупки и установки тех же звуковой и (или) видеокарты, да и стоит она несколько дешевле суммы всех этих трех устройств. А посему в ряде случаев выбор такой платы оправдан при сборке «домашнего компьютера». Правда, наряду с плюсами имеется и целый ряд минусов: нередко интегрированные устройства несколько уступают своим «независимым» собратьям по качеству, да и для модернизации компьютера в дальнейшем придется менять всю материнскую плату. Вместо того, чтобы вынуть одну видеокарту и вставить другую...

Поддерживаемый диапазон частот системной шины. Это — величина, прямо связанная с частотой и скоростью процессора. Как мы помним, рабочая частота процессора представляет собой рабочую частоту системной платы, умноженную на «зашитый» в процессоре коэффициент. То есть чем быстрее работает шина материнской платы, тем быстрее работает процессор. Именно на этом, кстати говоря, основан один из популярных методов «разгона» процессоров.

Между базовыми частотами существуют и промежуточные — 75, 83, 103, 105, 113 МГц. Самые совершенные платы позволяют выставлять частоту системной шины с точностью до 1 МГц.

Формат материнской платы (форм-фактор) — общая стратегия расположения на плате основных микросхем, слотов и т. д., форма и размер материнской платы. Большая часть плат для старых процессоров Pentium и Pentium MMX относится к формату Baby AT. Платы AT выпускаются и сегодня, однако куда предпочтительнее выглядит новый форм-фактор: АТХ. Он имеет много новых достоинств — так, «гнездо» процессора расположено неподалеку от вентилятора блока питания, что обеспечивает дополнительное охлаждение вечно пышущего жаром «камня».

Количество и номенклатура слотов для подключения внутренних устройств. Помимо чипсета на материнской плате имеется огромное количество всевозможных гнезд и разъемов, предназначенных для подключения внешних и внутренних устройств. Их номенклатура и количество также является достаточно важным фактором при выборе материнской платы, поэтому ниже мы приведем что-то вроде краткого путеводителя по всему этому хозяйству:

«Гнездо» для установки процессора. Для каждого форм-фактора процессора существует свой тип материнской платы, как правило, несовместимый с другими процессорами. Скажем, в гнездо для процессора Pentium III мы не сможем установить процессор AMD Athlon. И наоборот.

Разъемы-«слоты» стандарта PCI. PGI — стандарт шины (устройства для передачи данных между устройствами компьютера). Родился он около 10 лет назад и сегодня является основным стандартом слотов для подключения дополнительных плат (звуковая карта, встроенный модем, дополнительные контроллеры и т. д.). На материнской плате слотов РСI, как правило, четыре (изредка — меньше). Разъемы PCI — обычно самые короткие на плате, белого цвета, разделенные своеобразной «перемычкой» на две неравные части. Скорость передачи данных по шине PCI — около 500 Мбайт/с. Ранее в слот PCI устанавливалась и видеокарта, однако теперь для этой цели служит...

Разъем Advanced Graphic Port (AGP). Специальный, более быстрый с точки зрения пропускной способности (до 500 Мбайт/с в режиме AGP2x и до 1 Гбайт/с в режиме AGP4x) слот, предназначенный для установки видеокарт формата AGP. Еще совсем недавно стандарт AGP, позволяющий видеокартам работать с немыслимой доселе скоростью и использовать не только свою оперативную память, но и оперативную память компьютера, был изюминкой и исключительной особенностью материнских плат Pentium II, однако в последнее время появились снабженные этим разъемом платы формата SuperSocket7.

Разъемы-слоты типа ISA. Гораздо более слабые в отношении пропускной способности, чем слоты PCI, слоты ISA — чистейший анахронизм, оставшийся еще со времен компьютеров типа 386. По внешнему виду слоты ISA напоминают слоты PCI, только они почти в полтора раза длиннее и цвет их не белый, а черный. На новых материнских платах, как правило, слоты ISA не встречаются.

Разъем-слот CNR/AMR (Audio Modem Riser Card) — одна из самых интересных разработок Intel за последние несколько лет, дебютировавшая в начале 1999 года. Слот AMR (самый короткий на плате, темного цвета) предназначен для установки в компьютер встроенного модема или звуковой карты. А возможно — и того и другого вместе. Ведь и звуковая карта, и модем работают по одному и тому же принципу — преобразовывают компьютерный, цифровой сигнал в слышимый человеческим ухом акустический, а при необходимости — и обратно. Раньше эту работу выполняли специализированные процессоры, установленные на самих устройствах (звуковой карте или модеме). В новых же материнских платах этот специализированный преобразователь сигналов (аудиокодек АС 97) уже встроен в саму материнскую плату. А в разъем AMR устанавливается только надстройка к этой микросхеме — простенькая платка с нужными для каждого устройства входами и выходами.

Слоты для установки оперативной памяти — от слотов для установки плат отличаются наличием специальных замочков-«защелок». Предназначены для установки модулей оперативной памяти (в 1999— 2000 годах самым популярным типом памяти были модули DIMM). Таких слотов, как правило, три, и установить в них можно до 1,5 Гбайт оперативной памяти.

Разъемы для подключения жестких дисков (контроллеры Е-IDE). Контроллеры Е-IDE (расширенный IDE) предназначены для подключения к материнской плате внутренних устройств хранения и чтения информации — жестких дисков, дисководов, CD-ROM и т. д. На любой материнской плате, выпущенной после 1996 года, мы найдем два контроллера E-IDE, к каждому из которых можно подключить до двух устройств:

• Primary Master (Первое Ведущее);

• Primary Slave (Первое Подчиненное);

• Secondary Master (Второе Ведущее);

• Secondary Slave (Второе Подчиненное).

Первым ведущим всегда становится жесткий диск — ведь именно с него производится загрузка системы. Вторым ведущим, как правило, ставится дисковод CD-ROM. Оставшиеся две «вакансии» занимает дисковод большой емкости, заменяющий стандартный «флоппи-дисковод» емкостью 1,44 Мбайт (например, LS-120, ZIP или ORB), дополнительный жесткий диск или дисковод CD-RW.

Современные модификации контроллера E-IDE, предназначенные для подключения быстрых жестких дисков, обеспечивают передачу данных со скоростью до 33 (спецификация UltraDMA/33), 66 (спецификация UltraDM А/66) или 100 Мбайт/с (UltraDMA/100).

В начале 2000 года на рынке материнских плат произошла маленькая революция: все крупнейшие производители в одночасье решили протолкнуть «в массы» технологию поддержки массивов жестких дисков (RAID). Саму RAID-технологию новичком не назовешь — в течение многих лет массивы соединенных друг с другом жестких дисков, позволявшие резко повысить надежность хранения информации и скорость ее чтения, были неизменным атрибутом «больших» компьютеров и серверов. Однако внедрить RAID на недорогие домашние ПК никому не приходило в голову — не секрет, что большинству пользователей хватает одного жесткого диска. В крайнем случае — двух, никак не связанных друг с другом. Однако сегодня RAID-лихорадка затронула и самых консервативных пользователей, а материнские платы с поддержкой RAID, снабженные двумя парами E-IDE разъемов, явно входят в моду.

Оперативная память

Что же такое «оперативная память»? Оперативная память — это оперативная память и есть. Если внешне — несколько кремниевых «черепашек» — чипов-микросхем, укрепленных на пластиковой полоске (все вместе это называется модулем оперативной памяти).

Отличие оперативной памяти от постоянной, дисковой — в том, что информация хранится в ней не постоянно, а временно. Выключил компьютер — все содержимое оперативной памяти исчезло без следа. Однако такова суть информации, размещаемой в оперативной памяти — в основном там «крутятся» промежуточные результаты вычислений. Оперативная память — полигон, на котором компьютер проводит все свои операции. И, конечно же, чем шире этот полигон, тем лучше.

Доступ к оперативной памяти осуществляется намного быстрее, чем к дисковой! «Скорость», вернее, «время доступа» самого современного жесткого диска — винчестера — составляет 8—10 миллисекунд (мс). А современная оперативная память обладает временем доступа в 6—7 наносекунд (нс). Разница сотни тысяч раз!

Понятно, что для оперативной работы с данными, которые должны быть всегда под рукой, процессору необходима более быстродействующая память, чем жесткий диск. В принципе такая память уже встроена в нем самом — мы говорим о кэше. Но объем кэша чрезвычайно мал — максимум 512 кбайт, а для работы с современными программами необходимы многие мегабайты.

Для этого и нужна компьютеру оперативная память — память с большой скоростью доступа. Хранить в ней информацию постоянно не получается — при отключении питания вся информация из оперативной памяти исчезает. Но для всякого рода промежуточных операций и вычислений — лучше не придумаешь!

Как и процессоры-чипы, оперативная память используется в самых разных устройствах ПК — от видеокарты до лазерного принтера. Микросхемы оперативной памяти в этом случае могут принадлежать к совершенно разным модификациям, однако все они относятся к типу динамической оперативной памяти (DRAM).

Оперативная память выпускается в виде микросхем, собранных в специальные модули памяти. Несколько лет назад в ходу были 72-контактные модули типа SIMM, которые необходимо было устанавливать компьютер только парами (каждый модуль представлял собой половинку стандартного «банка» памяти). В 1998 году на рынке появились 168-контактные модули DIMM, которые можно было устанавливать уже поодиночке. При этом каждый модуль DIMM может вмещать от 1 до 512 Мбайт оперативной памяти, однако на практике сегодня пользуются модулями двух типов — 64 и 128 Мбайт. Ведь 64 Мбайт — это «программа-минимум» для сегодняшних компьютеров, работающих под Windows 98, а 128 — оптимальная величина. Следует, правда, учесть, что каждые два года требования к объему оперативной памяти удваиваются.

На большинстве материнских плат сегодня установлено 3 разъема для подключения модулей оперативной памяти. Модули в эти банки можно устанавливать разного объема — скажем, 2 по 64 Мбайт и один — 128 Мбайт. Однако желательно, чтобы модули при этом обладали одной и той же скоростью доступа (скажем, 7 нс) и были выпущены одним и тем же производителем. И разумеется, были бы укомплектованы памятью одного и того же типа.

А типов оперативной памяти существует не так уж мало... Как минимум можно назвать три типа, реально используемых сегодня в персональных компьютерах:

EDO DRAM. Еще недавно, в эпоху процессоров Pentium, память этого типа была основной для всех персональных компьютеров. Память этого типа работала на частоте шины не более 66 МГц и была медленной, по нынешним временам: время доступа — от 50 до 70 нс. Сегодня модули EDO используются исключительно для модернизации встроенной памяти на некоторых моделях внешних устройств (например, лазерных принтеров).

SDRAM. Сегодня в персональные компьютеры с процессором Pentium III устанавливаются преимущественно модули, снабженные памятью типа SDRAM. Память этого типа значительно быстрее EDO — время доступа к данным составляет у SDRAM от 6 до 9 нс, а пропускная способность — от 256 до 1000 Мбайт/с.

RDRAM. Первым претендентом на звание «памяти XXI века» стала разработанная компанией Rambus Inc. память типа Rambus DRAM (RDRAM). Рабочие характеристики новой памяти выглядят впечатляющими — RDRAM поддерживает рабочую частоту шины до 800 МГц, время доступа к памяти в 4 нс и скорость передачи данных до 6 Гбайт/с!

Дополнительные параметры модулей SDRAM DIMM. Большинство модулей оперативной памяти должны содержать в себе, помимо собственно микросхем памяти, две маленькие полезности, называемые SPD и ЕСС.

SPD – небольшая микросхема, установленная на модуле памяти DIMM, содержащая подробную информацию о типе установленной памяти и некоторые другие параметры.

Несмотря на то, что на первый взгляд роль SPD не слишком значительна, Intel настаивает на том, что наличие этой микросхемы является обязательным для новых модулей памяти. В частности, многие материнские платы, выпускаемые самой Intel, просто отказываются работать с не-SPD модулями памяти.

ЕСС — это тип модулей памяти с возможностью коррекции ошибок. Такие модули работают несколько быстрее и, главное, стабильнее обычных.

Видеокарта

Компьютер на одной плате — так с полным правом можно назвать, пожалуй, самое сложную и многофункциональную из входящих в состав компьютера плат.

Конечно же, речь идет именно о видеокарте.

Работа с графикой — одна из самых трудных задач, которые приходится решать современному компьютеру. Сложные изображения, миллионы цветов и оттенков... Поэтому нет ничего удивительного, что для этой работы приходится устанавливать в компьютер фактически второй мощный процессор.

Еще года три назад перечень обязательных функций видеокарт состоял только из одной позиции — работа с обычной (двухмерной) графикой. И именно исходя из быстроты и качества работы в 2D-режиме карточки и оценивались. Сегодня ситуация изменилась: все современные видеокарты способны быстро и качественно обрабатывать двухмерную графику.

Еще один круг задач, которые призвана решать видеокарта — обработка мультимедиа-информации. Многие карты сегодня поддерживают вывод изображения на телеэкран или, наоборот, прием изображения с внешнего источника — видеокамеры, видеомагнитофона или телевизионной антенны (эти операции выполняют соответственно видеовход и TV-тюнер). Кроме того, современной видеокарте приходится заниматься еще и декодированием «сжатого» видеосигнала, поступающего с дисков VideoCD или DVD.

Кроме процессора (или процессоров, отвечающих за различные участки работы) на видеокарте содержится и собственная оперативная память. При этом ее объем (до 32 Мбайт) всего лишь в 2 раза ниже, чем стандартный объем оперативной памяти самого компьютера! Каковой современные видеокарты формата AGP также могут распоряжаться по собственному усмотрению, захватывая обширные ее участки для размещения элементов изображения — текстур — в трехмерных компьютерных играх.

AGP — самый популярный сегодня стандарт шины и разъема для подключения видеокарты. Но не стоит забывать о том, что еще сравнительно недавно, каких-нибудь пять лет назад, видеокарта проживала в обычном PCI-слоте. Сегодня PCI-видеокарты уже практически сошли со сцены — графическая шина AGP намного быстрее PCI и, кроме того, дает возможность видеокарте задействовать основную оперативную память компьютера для размещения текстур в трехмерных играх.

Чипсет. Главным «мозговым центром» любой видеокарты является специализированный графический чип, микросхема, которая объединяет в себе «подразделения», ответственные за работу с обычной, двухмерной, и игровой трехмерной графикой. В помощь главному чипу предназначены еще несколько микросхем — модули оперативной памяти, RAMDAC и т.п. Производительность трехмерных карт в трехмерных же играх характеризуют несколько величин — например, сколько простых объектов, из которых состоит сложное графическое изображение (треугольников или пикселей) может прорисовать карта в секунду. Карты на чипе GeForce2 GTS могут выдавать не менее 800 миллионов в секунду, а его ближайший конкурент Ati Radeon — аж до 1200 миллионов!

Но существует и другой показатель скорости — количество «кадров», сменяющихся на экране в секунду (frame per second — fps) при данном разрешении. Ведь что такое трехмерная игрушка? Это — тот же фильм. А что нужно, чтобы фильм этот смотрелся, естественно, без рывков? Чтобы картинка на экране сменялась со скоростью не меньшей 30 кадров в секунду.

Звуковая карта

Лет десять назад под «компьютерным звуком» понимался только противный писк, издаваемый внутренним компьютерным динамиком, — PC-Speaker'ом.

Теперь вдохновенное «соло пищалки» мы слышим всего один раз — при перезагрузке компьютера. А основным устройством для работы со звуком стали специализированные звуковые карты, или, как их у нас называют, «саунд бластеры».

В принципе, название Sound Blaster имеют право носить только изделия лидера и первопроходца компьютерного звукового рынка — компании Creative Labs. Именно так называлась первая звуковая карта этой фирмы, перешедшая затем в наименование целого класса устройств.

Сама по себе звуковая карта, разумеется, звучать не может: для того чтобы мы услышали звуки музыки или речь, к «бластеру» необходимо подключить колонки. А если мы хотим также вводить звуки в компьютер «снаружи», необходимо подключить еще и микрофон, аудиоцентр или другой источник звука. На большинстве звуковых карт, кстати, имеется два входа (для микрофона и другого источника звука), один или два выхода (для колонок и наушников), а также специализированный игровой порт для подключения джойстика.

Цифровой звук можно сравнить с фотографией. Это — точная цифровая копия музыки, человеческой речи и любого другого звука; принцип воспроизведения такого звука звуковой картой похож на принцип работы магнитофона. В этом случае звуковая карта лишь переводит «цифровой» звук в привычную нам «аналоговую» форму. Возможно и обратное —аналогово-цифровое преобразование: оно происходит при записи в компьютер звука от внешнего источника.

Цифровой звук — основной стандарт компьютерного звука сегодня. Именно оцифрованный звук мы слышим, играя в игры, слушая компакт-диск или просматривая мультимедиа-энциклопедию. Для работы с ним подходит большинство имеющихся на рынке звуковых карт — не только изделия фирмы Creative, такие как Sound Blaster Live!, но и звуковые карты других производителей, таких как Guillemot, Turtle Beach, Yamaha, ESS или Diamond...

Теперь поговорим о другой составляющей — о синтезированном звуке (MIDI). Если цифровой звук мы сравнивали с фотографией, то синтезированный (MIDI) звук можно уподобить конструкции, собираемой из стандартных блоков. «Блоки» — это, проще говоря, звуки, сыгранные определенным инструментом.

Существуют два основных метода воспроизведения MIDI-звука — с помощью «частотного синтеза» (FM) или «волновой таблицы» (Wavetable).

Поддержка объемного 3D-звука. Трехмерное звучание вслед за трехмерной графикой все чаще заявляет о себе на рынке домашних устройств.

Впрочем, трехмерность трехмерности рознь: гордую наклейку с надписью «3D-sound» можно встретить сегодня даже на самых дешевых звуковых картах. Во многих случаях речь идет всего-навсего о виртуальном «расширении стереобазы» наших колонок, в результате чего звук действительно кажется несколько объемнее.

Настоящее трехмерное звучание — вещь довольно эффектная, но и сложная. Трехмерный звук, физически исторгаемый колонками, стоящими прямо перед нами, может зазвучать отовсюду: справа, слева и даже за нашей спиной! Звук действительно обволакивает вас, буквально швыряя нас в самый центр действия, разворачивающегося на нашем экране. Создание трехмерного звучания — работа, непосильная для простой звуковой карты. Как и в случае с ЗD-изображением, этим занимается специальный процессор.

Поддержка аппаратного декодирования МРЗ. Сжатая музыка в этом популярном формате, позволяющем записать на обычный компакт-диск сразу 10 – 12 часов звучания, в последние годы приобрела неслыханную популярность. Хотя с расшифровкой (декодированием) МРЗ успешно справляется центральный процессор, ряд крупных компаний интегрировал в свои звуковые платы специальные чипы, отвечающие за эту операцию.

Профессиональные звуковые платы. Конечно же, звуковые карты необходимы не только игроманам и меломанам. Без компьютера, оснащенного профессиональной звуковой картой, сегодня немыслима жизнь любого музыканта-профессионала, композитора или аранжировщика. Разумеется, этой категории пользователей необходимы уже другие платы, и даже самый «навороченный» Sound Blaster Live! здесь не поможет...

Композиторам и аранжировщикам, активно использующим в своей работе MIDI-синтез, в первую очередь важно, чтобы их карта умела работать со звуковыми «банками» большой емкости. А, стало быть, имела на борту большой объем оперативной памяти (до 128 и даже 256 Мбайт).

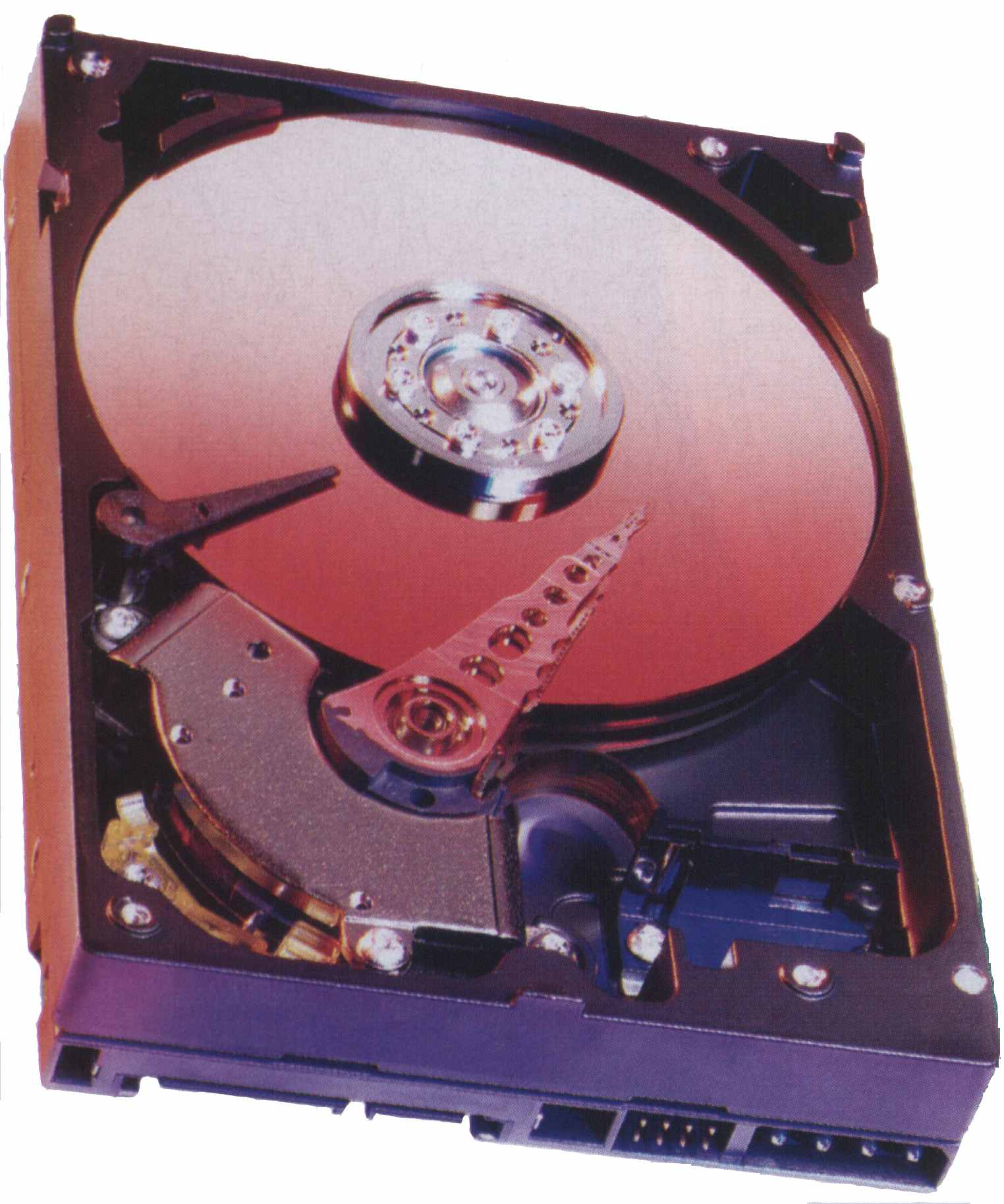

Жесткий диск

Т

рудно поверить, что первые винчестеры, появившиеся в начале 70-х, имели емкость не более десятка килобайт! А когда на рынке дебютировали 10-мегабайтные винчестеры, большинство пользователей просто не знало, чем заполнить такой гигантский объем... Ведь все необходимое тогда программное обеспечение (операционная система, текстовый редактор, пара-тройка игр) спокойно умещалась в 2 – 3 Мбайт.

Со временем емкость жесткого диска возросла в тысячи раз, однако принципы его устройства не претерпели серьезных изменений. Как и прежде, любой «винчестер» состоит из трех основных блоков.

Первый блок и есть, собственно, само хранилище информации — одна или несколько стеклянных (или металлических) дисков, покрытых с двух сторон магнитным материалом, на который и записываются данные. Конечно, записываются они не как попало, а в точном соответствии с физической структурой диска. А выглядит она так: магнитная поверхность каждого диска разделена на концентрические «дорожки», которые, в свою очередь, делятся на отрезки-сектора. Но не будем забывать о том, что жесткий диск — устройство все-таки объемное, а не двухмерное. Дисков в корпусе винчестера может быть несколько, да имеют они по две рабочие поверхности! Поэтому, наряду с дорожками и секторами, создатели жесткого диска предусмотрели еще и третье деление – на цилиндры.

Цилиндр — это сумма всех совпадающих друг с другом дорожек по вертикали, по всем рабочим поверхностям. Таким образом, чтобы узнать, какое количество цилиндров содержит жесткий диск, нам необходимо просто умножить число дорожек на суммарное число рабочих поверхностей. Которое, в свою очередь, соответствует удвоенному числу дисков в винчестере.

Почему в быту жесткий диск все называют «винчестером»? То, что это название изначально принадлежало популярной модели винтовки, знают многие. Но каким образом «винчестером» стало вполне мирное устройство, относящееся к никак не связанной с оружием компьютерной вселенной? Теперь, поговорив о дорожках и секторах, мы можем раскрыть этот секрет. Дело в том, что первый массовый жесткий диск емкостью 16 кбайт, выпущенный IBM еще в 1973 году, содержал 30 магнитных цилиндров по 30 дорожек на каждом. Острые на язык разработчики тут же уловили сходство этих цифр с маркой «30/30», соответствующей знаменитой винтовке «винчестер»... Конечно же, сегодня характеристики любого жесткого диска резко отличаются от параметров обоих «винчестеров». Но словечко прижилось, и очень скоро весь мир будет праздновать его 30-летний юбилей.

Второй блок — механика жесткого диска, ответственная за вращение этого массива «блинов» и точное позиционирование системы читающих головок. Каждой рабочей поверхности жесткого диска соответствует одна читающая головка, причем располагаются они по вертикали точным столбиком. А значит, в любой момент времени все головки находятся на дорожках с одинаковым номером. То есть, работают в пределах одного цилиндра. Кстати, интересно, что в качестве одного из важнейших технологических параметров любого диска указывается именно число читающих головок, а не совпадающее с ним количество рабочих поверхностей.

Наконец, третий блок включает электронную начинку — микросхемы, ответственные за обработку данных, коррекцию возможных ошибок и управление механической частью, а также микросхемы кэш-памяти.

Форм-фактор. Помимо стандартных, привычных для всех нас «больших» винчестеров для настольных компьютеров на рынке имеется еще, как минимум, две модификации жестких дисков. Трехдюймовые винчестеры, размером не превышающие сигаретную пачку, а толщиной несколько миллиметров, предназначены для установки в переносные компьютеры (ноутбуки). Параметры их во всем схожи с их «большими братьями», исключая разве что повышенную устойчивость к тряске и, конечно же, цену.

Трудно поверить, но существуют винчестеры и еще меньшей площади! Диски MicroDrive, разработанные корпорацией IBM, сравнимы по площади уже со спичечным коробком. Предназначены эти малютки уже не для компьютеров, а для всевозможных переносных устройств — цифровых фотоаппаратов, видеокамер, плееров и так далее. Емкость IBM MicroDrive не превышает 1 Гбайт.

Объем диска. Первым и главным параметром любого винчестера является, конечно же, количество информации, который способен хранить в своем нутре наш винчестер. Еще недавно эта емкость измерялась в мегабайтах, однако реальная величина сегодня составляет до сотни гигабайт! Здесь работает закон, схожий с «законом Мура». Ежегодно наши требования к «винтам» удваиваются. Сегодня вряд ли стоит покупать винчестер объемом меньшим, чем 10 Гбайт. А что будет завтра...

Завтра мы начнем хранить на компьютере видео. И потребуются уже десятки и даже сотни гигабайт дискового пространства.

Скорость чтения данных и спецификация. Как ни странно, на этот параметр редко обращают внимание при покупке — мол, скорость практически любого современного винчестера большой емкости настолько высока, что разница в один-два процента погоды не делает. Однако на деле разница доходит до 20 %, что не так уж и мало. Средний сегодняшний показатель — около 10 – 15 Мбайт/с.

Считается, что жесткий диск, соответствующий спецификации UDMA/33, обязан обеспечивать скорость чтения данных не менее 33 Мбайт/с! А современные спецификации UDMA/66 и UDMA/100, по словам разработчиков, гарантируют скорость чтения не менее 66 и 100 Мбайт/с соответственно!

Среднее время доступа. Тоже важный и часто учитываемый показатель. Измеряется в миллисекундах и обозначает то время, которое необходимо диску для доступа к любому выбранному вами участку. Средний показатель – 7-9 мс.

Скорость вращения диска. Показатель, напрямую связанный со скоростью доступа и скоростью чтения данных. Покупать винчестеры со скоростью вращения меньше 5400 об/мин просто не имеет смысла, 7200 об/мин — сегодняшний стандарт, ну а 10 000 об/мин (планка, впервые взятая IBM) — это просто идеал! Существует, правда, и другая точка зрения. Некоторые специалисты утверждают, что чрезмерные скорости вращения диска на самом деле не слишком убыстряют чтение данных. А вот на надежность хранения информации и срок службы винчестера влияют куда более ощутимо...

Размер кэш-памяти. Кэш-память — быстрая «буферная» память небольшого объема, в которую компьютер помещает наиболее часто используемые данные. Но ведь собственной кэш-памятью оборудован и жесткий диск! Ее размер у современных моделей винчестеров колеблется в диапазоне от 512 кбайт до 2 Мбайт (у большинства современных винчестеров размер кэш-памяти составляет 1 Мбайт). Нетрудно понять, что чем кэш больше, тем быстрее и стабильнее работает жесткий диск.

Стандарт интерфейса винчестера. Большинство жестких дисков (винчестеров), предназначенных для домашних компьютеров, приспособлены для подключения к разъему E-IDE на материнской плате. Сюда же подключаются и дисководы, и CD-ROM. Стандарт E-IDE (расширенный IDE) в отличие от более старого IDE позволяет нам поместить в наш компьютер до четырех дисков (на самом деле — до трех: одно место занимает CD-ROM).

E-IDE не является самым быстрым и надежным стандартом шины для подключения устройств хранения информации. Куда более интересен другой стандарт — SCSI (скази), у него и скорость побольше, и данные «текут» куда более стабильной «струей». Однако устройства этого стандарта (среди них не только винчестеры, но и CD-ROM дисководы) примерно в два раза дороже обычных — к тому же требуют специального контроллера, установленного на материнской плате... Так что ограничимся стандартным жестким диском E-IDE, соответствующим спецификации UltraDMA/66 или UltraDMA/100.

Фирма-производитель. Лидерами рынка винчестеров можно назвать несколько фирм: IBM, Fujitsu, Western Digital (WD), Quantum, Seagate. Доля их продукции на российском рынке составляет не менее 90 %.

Жесткие диски подключаются к материнской плате с помощью специальных шлейфов-кабелей, каждый из которых рассчитан на два устройства. А на самом жестком диске имеются специальные переключатели — «джамперы», с помощью которых устанавливается «состояние» этого диска: «хозяин» или «раб» (master or slave). Это необходимо для того, чтобы компьютер знал, какой из подключенных к нему жестких дисков является основным, а какой — дополнительным. Нести на себе операционную систему может только один жесткий диск, переключатели на котором установлены в положении primary master.

Если в нашем компьютере установлено несколько винчестеров, самое время подумать об использовании преимуществ технологии «массивов независимых жестких дисков» (RAID).

Установить несколько жестких дисков (как правило, два или три) можно в любой компьютер. Но диски эти будут существовать независимо друг от друга, словно и не замечая присутствия соседа.

Иное дело технология RAID, которую персональные компьютеры с некоторым опозданием переняли у больших промышленных ЭВМ. При использовании RAID жесткие диски внезапно прозревают, ощущая рядом присутствие коллеги, и, проникнувшись коллективистской идеологией, начинают сотрудничество по одной из доброго десятка схем. Впрочем, в домашних ПК чаще всего используются лишь две, самые простые из них.

Первая схема (RAID 0) позволяет объединить от двух до четырех жестких дисков в единый массив, который компьютер воспринимает как единое дисковое пространство. Все данные, поступающие на жесткий диск, RAID-система разбивает на отдельные кирпичики-блоки, каждый из которых может быть записан на любую часть массива. Естественно, что при такой технологии резко вырастает скорость чтения и записи данных, а заодно и снимаются ограничения на объем. Ведь при обычной технологии может случиться так, что на нескольких подключенных к системе дисках остаются небольшие «хвосты» свободного пространства размером в десятки мегабайт, записать на которые, скажем, новую программу у нас не получится. RAID позволяет полностью решить эту проблему. Собственнические претензии винчестеров подавляются, и каждый объединенный в массив диск охотно делится емкостью с товарищем.

Плохо одно: при выходе из строя любого из дисков массива мы можем потерять сразу весь объем данных. А вероятность этого печального события в случае с двумя-тремя дисками повышается ровно в два-три раза... Даже притом, что вывести из строя самые совершенные модели современных винчестеров не так-то просто. Однако большинство пользователей, которым возможности этой схемы RAID реально необходимы (например, любители обработки и хранения на компьютере домашнего видео или громадных баз данных) с этим риском охотно мирятся — существенная прибавка в объеме и скорости того стоит...

Вторая схема (RAID 1), напротив, ориентирована не на скорость, а на надежность. По этой модели в компьютер может быть установлена одна или две ПАРЫ жестких дисков — причем обязательно одинаковой модели и объема. Информация, сохраняемая на первом диске пары, тут же дублируется на втором, резервном в режиме «зеркалирования» (mirroring). А значит, даже при фатальном сбое безопасности нашей информации ничто не угрожает. Такая схема весьма актуальна для бизнесменов, каждый документ которых может иметь ценность большую, чем хранящий его компьютер. Однако для простых пользователей эта модель RAID чаще всего бесполезна — много ли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ценной информации в наших компьютерах? Пожалуй, для резервного копирования в этом случае будет вполне достаточно простого дисковода CD-RW.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

«УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА»

Учебно-методический комплекс «Устройство компьютера» включает в себя:

- пояснительную записку к курсовой работе;

- Web-сайт;

- презентацию, выполненную в Microsoft PowerPoint;

- исследовательскую работу, выполненную в Microsoft Excel;

- программу-тест, выполненную в приложении на языке объектно-ориентированного программирования Visual Basic.

Структура моего учебно-методического комплекса «Устройство компьютера» наглядно представлена на схеме:

WEB-САЙТ

Главная страница. Для разработки главной страницы моего Web-сайта использовалась программа Блокнот из стандартного набора оперативной системы Microsoft Windows. На основе HTML-кода с помощью этого текстового редактора я спроектировал домашнюю страницу:

— цвет текста (красный), цвет фона (черный)