Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

| Вид материала | Документы |

- Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего, 409.09kb.

- Федеральное агентство по образованию, 1104.6kb.

- Министерство спорта, туризма и федеральное агентство по молодёжной политики РФ образованию, 2622.05kb.

- Федеральное агентство воздушного транспорта федеральное государственное образовательное, 204.23kb.

- "Основы финансовой математики", 846.63kb.

- Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ федеральное государственное, 2741.44kb.

- Федеральное агентство по образованию, 1608.35kb.

- Федеральное агентство по образованию федеральное государственное образовательное учреждение, 13.45kb.

- Федеральное агентство по образованию федеральное государственное образовательное учреждение, 177.08kb.

- Федеральное агентство по образованию, 47.63kb.

| Глава 2. РЕАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ – ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ 2.2.1. Девиртуализация реальности телесности людей эпохи античности. Возникновение виртуальной реальности сознания Предельная виртуализированность человека эпохи первобытности порождает мифомагический пласт психики и мифомагическую картину мира вследствие невыделенности из мира даже реальности телесности. Девиртуализация реальности телесности порождает противоречие между мифомагической картиной мира и появлением виртуальной реальности сознания. Это противоречие переживается человечеством как виртуальный конфликт, для решения которого необходимо подняться на следующий уровень реальности – реальность сознания. Апофеозом реальности сознания становится философская картина мира – древнегреческая философия. Девиртуализация реальности второго уровня-реальности сознания способствует созданию условий для появления новой виртуальной реальности-реальности личности. Итогом развития человечества в период античности в плане формирования полиреальности становится девиртуализация реальности сознания и появление новой виртуальной реальности – реальности личности. Появление новой виртуальной реальности станет переходом от античности к эпохе Средневековья. Мифомагический пласт психики по-прежнему является достоянием челвоечества, продолжая выполнять свою функцию матрицы – порождения новых виртуальных реальностей. В таблице 5 представлена характеристика реальностей древнего грека. Таблица 7 Реальности древнего грека

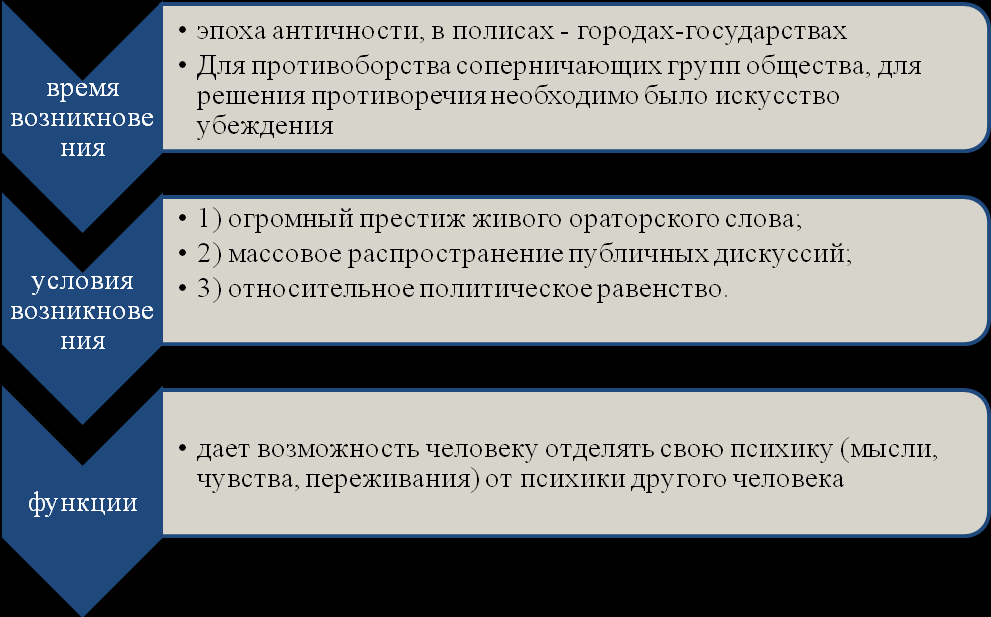

Реальность телесности в эпоху античности девиртуализируется, осваивается. Культуру античности как раз и характеризуется ее телесная выраженность. Что такое античность? В.А. Шкуратов пишет, что античностью называют европейскую древность. Она включает в себя историю Древней Греции и Древнего Рима. Специфику психического склада людей эпохи античности можно обнаружить, если выявить, какие именно реальности у них уже были девирутализированы и освоены, а какие – только еще появлялись. Именно при этом условии можно обьяснить происхождение так называемых «родовых» свойств европейского человечества, которые проявляются в собственно европейских (эллино-римских) открытиях философии, науки, политической демократии, гражданского права и соответствующих свойств личности и ума: логического мышления, индивидуалистичности, рефлексии. Какая реальность в эпоху античности девиртуализировалась? Как известно, в эпоху античности девиртуализована была реальность телесности и в качестве новой виртуальной реальности стало сознание. Реальность телесности стала консуетальной. Теперь эта реальность воспринимается как нечто, данное природой. В чем проявляется эта девиртуализация? Девиртуализация реальности телесности проявляется в особом отношении к телесности в Древней Греции, в искусстве изображения тела человека, например, в скульптуре. Хорошо развитое тело стало признаком культуры, образованности. Спортивные состязания, Олимпийские игры, включение телесного развития в программы образования – все это признаки удвоения реальности телесности и ее девиртуализации. Как известно, для реконструкции психического склада древних греков очень важны поэмы Гомера «Одиссея» и «Илиада». Исследователи отметили обилие в этих поэмах описания телесных ощущений, что «Илиада» написана языком команд и перемещений, в которые неостановимо вовлечено человеческое тело. (В.Шкуратов. 1997). Возникает вопрос – а что стало главным фактором появления сознания как новой виртуальной реальности. Что стало условием появления новой виртуальной реальности – сознания? Ж.П. Вернан в своей работе «Происхождение древнегреческого мышления» отмечает роль политики в развитии стандартных массово-логических приемов мышления. Упор сделан на разворачивание стандартных, массово-логических приемов мышления в ответ на запросы политической жизни древнегреческого города-государства (полиса). Как известно, падение монархии поставило перед древними греками трудную задачу: есть группировки, различные политические силы, и непонятно, как организовать жизнь общества? Вернан утверждает, что исторический выход – в создании принципиально новой политической организации – города-государства. Следует отметить, это характерно для республиканских полисов, таких, как Афины. Ж.П. Вернан отмечает, что поиск равновесия, согласия между этими противостоящими силами, которые высвободились с крушением дворцовой системы и которые время от времени приходили в столкновение друг с другом, вызывал к жизни нравственную рефлексию и политические спекуляции, определившие первую форму человеческой "мудрости".  Рис. 16. Ментальная карта эпохи античности В чем проявился социальный характер сознания? Главным способом жизни, участия в жизни полиса свободного грека была политика. Для противоборства соперничающих групп общества, для решения противоречия необходимо было искусство убеждения. Ж.П. Вернана пишет об особой роли факторов, которые, на наш взгляд, стали факторами появления реальности сознания, пока, как виртуальной реальности: 1) огромный престиж живого ораторского слова; 2) массовое распространение публичных дискуссий; 3) относительное политическое равенство. Следует отметить особое соотношение суггестии и убеждения в политическом споре. Роль суггестии уменьшается, а роль убеждения растет по мере того, как формируются приемы доказательств. Политические дискуссии как диалог и полилог стали основой формирования сознания. Механизм интериоризации перевел политические дискуссии во внутренний план. Сознание, безусловно, есть высшая психическая функция. Появление и развитие сознания в филогенезе, на наш взгляд, подчиняется тем же законам развития высших психических функций, которые открыл в результате исследования онтогенеза Л.С.Выготский. Он писал, что всякая высшая психическая функция появляется на сцене дважды, сначала как деятельность интерпсихическая, распределенная между людьми, затем, проделав внутренний путь развития, становится деятельностью интрапсихической, достоянием самого ребенка. Как развивалось сознание? Ж.П. Венан пишет, что греческий разум формировался не столько в ходе обращения людей с объектами, сколько во взаимоотношениях самих людей. Он развивался не столько в связи с техникой, посредством которой воздействуют на внешний мир, сколько благодаря технике, которая воздействует на других и основным средством которой служит язык, а именно политике, риторике, дидактике. Иначе говоря, греческий разум был устремлен на воспитание, совершенствование и образование людей, а не на преобразование природы. Во всех своих достоинствах и недостатках он – дитя полиса. В.А. Шкуратов анализируя работы Ж.П. Вернана писал, что на площадях древнегреческих городов внушение словом было вынуждено уступить убеждению. Совершенно ясно, что перед нами целая революция в способах общения, формах рефлексии, организации отдельных психических процессов и строении психической системы в целом, так как речь опосредует все проявления практической и идеальной деятельности человека. Это должно было вызвать цепную реакцию структурных сдвигов. Философия оттачивает средства публичных дискуссий и набирает силы для блестящего расцвета V-IV вв. до н. э. И наконец, осознавая себя в качестве агента политической жизни, во всем равным себе подобным, в поле сил, где любой мог получить свою долю власти и оставить ее для других, эллин приобретал опыт человеческой индивидуальности. Связь человека с человеком в пределах города склонна принимать характер взаимных, подвижных, изменяемых иерархических связей подчинения и доминирования. Все, кто участвует в государстве, должны определяться как подобные и далее, более абстрактным способом, как равные. Почему сознание в Древней Греции имеет диалогический характер? Диалогический характер сознания имел основанием политические дискуссии. Именно интериоризация этих дискуссий стала механизмом формирования сознания как внутреннего диалога. Однако, древний грек еще не понимал, что диалог ведет с самим собой, сам себе отдает приказы и их выполняет. Анализируя работы американскго психолога Дж. Джейнеса В.А. Шкуратов ппсиал, что письменность сыграла огромную социальную и психологическую роль в контроле за поведением индивида в обществе. Он полагает, что у древних греков был бикамерный ум. Бикамерный ум состоял из двух частей. Одна представлена голосами-командами, другая – слушает и повинуется. Это было похоже на звуковую галлюцинацию. Голоса приписывались богам. Но почему человеческая психика так долго основывалась на галлюцинациях? Потому что галлюцинаторно-звуковой комплекс выполнял ту интегрирующую роль, которую сейчас выполняет сознание, а сознание может появиться только в богатой символической среде с устоявшимся метафорическим языком. ...Сознание есть работа лексической метафоры]. Бикамерный ум есть форма социального контроля и эта форма социального контроля позволила человечеству продвинуться от маленьких групп охотников-собирателей к большим аграрным сообществам. Бикамерный ум с его контролирующими богами развивался как финальная стадия эволюции языка. И в этом развитии лежит происхождение цивилизации Древний грек пока не имел реальности личности и воли, и реальность сознания пока для него была виртуальной. Тем не менее, в определенном смысле реальность личности уже была, но в форме идеализированных людей – древнегреческих богов и героев и большое количество богов древней Греции показывает, что у людей уже формировались психические качества и свойства, но пока не было единого «Я» в современном понимании этого слова. Виртуальный подход позволяет реконсутрировать «снаружи» особенности психического склада современников древних греков – древних египтян. В отличие от Древней Греции, общество Древнего Египта было построено по типу восточной деспотии. Для него характерна жесткая иерархия. О демократии как способе организации общества по отношению к Древнему Египту говорить не приходится. Джейнес пишет о том, что государство совпадает с дворцовым и храмовым хозяйством. Его правитель – живой Бог (фараон в Древнем Египте) или наместник богов (цари-жрецы Двуречья). Власть запечатлевает свой повелительный голос на папирусе, глине, камне и разносит его как можно дальше и внушительнее. Такой порядок правления Джейнес называет бикамерной письменной теократией. Особенность Богов Древнего Египта – они не похожи на идеализированныз людей, как боги древних греков, большинство из них с головами животных и птиц. Создается впечатление, что реальность телесности у древних египтян отделилась от мифомагического пласта психики, но пластика ее совсем другая. Об этом свидетельствуют всемирно известные образцы искусства древних египтян. Их телесность, как правило, скована. Реальность сознания древних египтян не имела такой основы, как политические дискуссии в полисах Древней Греции. Она оставалась ближе к мифомагическому пласту психики, сохраняла больше суггестивного, чем логического убеждения. Возникает вопрос о том, что было сходного и что различного в реальностях древних египтян и древних греков? Ответить на этот вопрос помогает сравнение педагогических идеалов древнего грека и древнего египтянина. А.Н.Джуринский в своей работе «История педагогики древнего и средневекового мира» приводит следующие положения: «На протяжении тысячелетий в долине Нила сложился определенный психологический тип личности. Идеалом древнего египтянина считался немногословный, стойкий к лишениям и ударам судьбы человек. В логике такого идеала шло обучение и воспитание…Ученику надлежало, прежде всего, научиться слушать и слушаться. В ходу был афоризм «Послушание – это наилучшее в человеке». Совсем иным был идеал древнего грека. В эпоху городов – государств, – полисов(У1-1У в. До н. э.) воспитание заняло особое место. Образованность почиталась как необходимое и неотъемлемое свойство достойного гражданина полиса. Если хотели сказать дурно о человеке, то говорили «Он не умеет ни читать, ни плавать». Идеал афинского воспитания сводился к многозначному понятию – совокупность добродетелей. Речь шла о всестороннем развитии человека, связанного, прежде всего, с развитием интеллекта и культуры тела. Пафос практики организованного воспитания и обучения пронизывал принцип соревнования. Дети и подростки соревновались в гимнастике, танцах, музыке, словесных спорах, самоутверждаясь и развивая свои лучшие качества. Несмотря на то, что процесс антропосоциогенеза был сходным в Древнем Египте и Древней Греции, реконструкция психологических типов «изнутри» показывает значительные различия в них. От чего же зависит психический склад человека в эпоху античности? Для реконструкции психического склада людей эпохи античности мы применяем технику совмещения логических уровней, разработанную Грегори Бейтсоном на основе учения об иерархии философа Б. Рассела. Сравнительный анализ психологического склада ума древнего грека и древнего египтянина представлены в таблице 5. Таблица 8 Сравнительный анализ психического склада древнего грека и древнего египтянина

Таким образом, мы видим, что психический склад человека во многом зависит от того, в каком обществе он живет. Тип общества – демократическое или восточная деспотия – зависит от того, в каких природных условиях должно жить это общество, и как именно будет обеспечена его жизнедеятельность. Необходимо отметить, что Древняя Греция была завоевана. Полисы потеряли свое прежнее значение. Древние римляне взяли у древних грековлучшие образцы культуры, однако, способ жизни в Риме был совсем другой. Типичный римлянин трезво смотрел на жизнь, был расчетлив, внимателен к деталям, его отличали практичность и здравомыслие, но при этом он был суеверен. Таким образом, древний грек и древний римлянин существенно отличались по своему психическому складу. 2.2.2. Психологические воззрения в период античности: компаративистский анализ Анти́чность (от ссылка скрыта antiquus — древность) — совокупность ссылка скрыта форм ссылка скрыта сознания, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта и т. д., в странах ссылка скрыта, в ссылка скрыта и ссылка скрыта в период с ссылка скрыта по ссылка скрыта год н. э. Поскольку античность охватывает достаточно продолжительный отрезок времени и человеческой истории, её принято подразделять на несколько этапов. Также в античности следует искать истоки многих ценностей, которые составили впоследствии ссылка скрыта культуру Древняя Греция (Эллада) — принятое в историографии обозначение раннеклассовых обществ на юге ссылка скрыта, островах ссылка скрыта, побережье ссылка скрыта и западной береговой полосе ссылка скрыта в III – I тыс. до н. э. В начальный период истории Древней Греции (III тыс. до н. э.) этнический состав данных территорий был достаточно пёстрым: ссылка скрыта, ссылка скрыта и др., затем потеснившие и ассимилировавшие их протогреческие племена — ссылка скрыта и ссылка скрыта. Первые раннеклассовые государства ахейцев (ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта и др.) образовались в начале II тыс. до н. э. в эпоху бронзы. Вторжение ссылка скрыта (около 1200 до н. э.) повлекло распад этих государств и восстановление родовых отношений. К IX в. до н. э. население Древней Греции было следующим: ссылка скрыта — Северная Греция, дорийцы — Средняя Греция и ссылка скрыта, ионийцы — ссылка скрыта и острова. В VIII—VI вв. до н. э. в Греции сформировались ссылка скрыта (города-государства). В зависимости от результатов борьбы между ссылка скрыта (земледельцев и ремесленников) с родовой знатью государственное устройство в полисах было либо ссылка скрыта (ссылка скрыта и др.), либо ссылка скрыта (ссылка скрыта, ссылка скрыта и др.). В экономически развитых полисах (ссылка скрыта, Афины и др.) широко распространилось ссылка скрыта, в Спарте, ссылка скрыта и др. долго сохранялись пережитки родового строя. V—IV вв. до н. э. — период высшего расцвета полисного устройства. В результате победы греков в ссылка скрыта (500—449 до н. э.) происходит возвышение Афин, создаётся ссылка скрыта (во главе с Афинами). Время высшего могущества Афин, наибольшей демократизации политической жизни и расцвета культуры приходится на время правления ссылка скрыта (443—429 до н. э.). Борьба между Афинами и Спартой за ссылка скрыта в Греции и противоречия между Афинами и Коринфом, связанные с борьбой за торговые пути, привели к ссылка скрыта (431—404 до н. э.), которая завершилась поражением Афин. В середине IV в. до н. э. на севере Греции происходит возвышение ссылка скрыта. Её царь ссылка скрыта, одержав победу при Херонее (338 до н. э.) над коалицией греческих государств, фактически подчинил Грецию. Его сын ссылка скрыта возглавил поход объединённого греко-македонского войска в Азию. Он взял Персию и часть Индии. После распада его державы в III—II вв. до н. э. возникает ряд эллинистических государств со смешанным греко-восточным населением и культурой. В самой Греции в это время преобладали государства и союзы военизированного типа (Македония, ссылка скрыта, ссылка скрыта), оспаривавшие гегемонию над Грецией. В 146 до н. э. римляне наносят поражение Ахейскому союзу и подчиняют Грецию. В 27 до н. э. на её территории была образована провинция ссылка скрыта. В IV в. Греция стала основной частью Восточной Римской империи — ссылка скрыта. История греко-восточных эллинистических государств завершается завоеванием ссылка скрыта последнего эллинистического государства — Птолемеевского Египта в I в. до н. э. Античностью принято называть совершенно различные эпохи, нации и страны (3 тыс. до н. э. – 4 в. н. э.), которые мы объединяем по одному единственному признаку – гармонии, величию и красоте, которые исходят от творений того времени. При всех несходствах и изменениях, происшедших за три тысячелетия, было нечто такое, что в своем реальном воплощении оставалось неизменным, неподвижным и совершенно общим. В Возрождении античность воспринималась как упование на возврат к стройному изяществу неглубоких, красивых и выразительных форм. В эпоху Просвещения – как рационалистическое любование на изящество мелких художественных форм. Античность всегда воспринималась как идеал и золотая пора человечества не только потому, что в искусстве и культуре были созданы множества шедевров, но также и потому, что взгляд человека на мир, его положение в нем, моральные и нравственные нормы, которыми человек руководствовался все последующее тысячелетие, обрели свое начало. Почти всегда умы философов искали в той эпохе философский камень. Поэты, художники других эпох с восхищением обращались в это время, чтобы черпать там образы величия человека, его красоту и гармонию мира. Античность всегда представляется как чудо, в котором внутренняя красота человека сочеталась с его внешней красотой. «Быстро облетающая роза», по словам Гегеля, античность, как высочайший пьедестал человеческих возможностей, предстает перед нами скорее как миф, как несбыточная мечта романтика, чем как реальное время и реальная действительность. Очень часто жизнь в эпоху античности виделась потомкам как вечный праздник красоты и искусства, изящества и утонченности, к идеалам которой человек стремился. Представления о ней идеализировались, и люди других эпох старались подражать во всем своему воображаемому образцу: в манерах, в образе жизни, в представлениях о Боге, мире и человеке. Манеры, как правила хорошего тона, говорящие о внутренней утонченности и гармоничной красоте, многие столетия считались единственной манерой поведения в обществе, с которой век нынешний беспощадно распрощался. Это произошло от того, что утратилось понимание и восприятие этого как искреннего и внутреннего мироощущения. Непосредственная грубость – это то, чему сегодня отдается предпочтение, как проявлению природных инстинктов, которые представляются истинной природой человека. Однако, несмотря на все это, античность – это почва, в которую уходит глубокими корнями вся европейская культура. И до сих пор мы сами и наша жизнь пропитана традициями этой культуры. Представление об этой культуре как сегодня, так и несколько столетий тому назад, по большей части, однобоко. Она воспринимается как некое райское состояние человека, наполненное гармонией и геройством. Наше отношение так сильно разнится с тем, как представляли ее современники, что у современного человека вызовет небывалое удивление и непонимание грусть и тревога какого-нибудь античного философа или драматурга. А между тем, античность – родоначальница драмы. Если вспомнить произведения философов и историков этого времени, то становится очевидна великая грусть, охватывающая их, с которой они взирали на окружающую их действительность, как искали они идеи о величии в прошлом. Платон, древнегреческий философ, живший в V в. до н.э., обращает свой взгляд к призрачной Атлантиде в поисках утраченной красоты мира и человеческой души, справедливости и демократии. Эпоха античности также пестра, как лоскутное одеяло. Так почему же о ней сложились представления как о «золотом веке» человечества – полноте бытия, а между тем самые значительные представители этой эпохи чрезвычайно трагично воспринимали действительность, жалея о прошлых временах былого величия и славы? На этот вопрос легко ответить. Что первое приходит в голову при слове «античность»? Конечно, искусство. Его красота и совершенные формы скульптур, грандиозность архитектуры – вот почему вся эпоха ассоциируется с этой красотой. Из этого складывается представление о том, что эта красота была присуща всему. Найденные образы человека, запечатленные в древней поэзии и увековеченные в мраморе, на которых лежит печать совершенства, блеск всех внутренних нравственных достоинств, – есть лишь отображение, попытка увековечить и сохранить то былое, что сохранилось в преданиях. «Одушевленные» мраморные копии несут на себе все черты оригиналов, тени которых остались где-то в прошлых столетиях и лишь предания сохранили их подвиги, достойные наивысшего в мире. А то благородство, которое воспел слепой Гомер в «Одиссее» и «Илиаде» – источниках нравственности и морали, считалось присущим всему человечеству. Обобщение так же опасно, как и слепота. Искажение действительности не дает полного и глубокого представления об античности. Обманчивые образы становятся манящей неизвестно куда мечтой. Эфемерность поверхностного представления об античности так велика, что разрушить это представление у большинства людей чрезвычайно сложно. Наша задача в этом кратком курсе лекций дать наиболее полное представление об этой прекрасной и противоречивой эпохе. Так как же можно охарактеризовать античность? Наш современник, русский философ Лосев А. Ф. так писал об античности: « Античный символизм и все его виды и сферы применения, например, эстетика, теория эстетического воспитания, как равно и вообще философия греков, искусство, религия, общественная жизнь и т.д., таили под собой некоторый общий жизненный опыт и некое живое мирочувствие, объясняющее все столь своеобразные черты всей этой теории, философии, искусства и пр. ». Жизненный опыт и живое мирочувствие глубоко уходит корнями в мифологическое представление о мире. Живое мирочувствие заключается в том, что для человека весь мир разумен и наполнен смыслом, который, как великая загадка, скрыт в символах. Истоки символического восприятия мира принято считать исходящими из античности. Но это не так – оно уходит в мифологическое представление о мире (см. Приложение 1). Стремление человека понять и осознать окружающую его природу создало образы невиданных и невидимых существ, управляющих миром. Эти существа находились во всем, что окружало человека – именно так человек определил осмысленность существования мира и себя самого на той первоначальной стадии. Чем больше человек углублялся в понимание смыслов, окружающих его, тем больше картина мира представлялась ему цельной, созданной великим и могущественным силой или существом. |