1. Понятие мирового хозяйства. Характерные черты мировой хозяйственной системы

| Вид материала | Вопросы для экзамена |

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 767.66kb.

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 1627.62kb.

- Вопросы к экзамену по курсу «Экономика зарубежных стран», 27.45kb.

- Понятие мирового хозяйства и мировой хозяйственной системы, 418.34kb.

- Экономические основы и тенденции развития мирового хозяйства глава 30. Интеграционные, 504.13kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины "Мировая экономика" специальностей 060800 «Экономика, 209.22kb.

- Тема общая характеристика мирового хозяйства, 123.74kb.

- Перечень вопросов к зачёту по дисциплине, 29.58kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины «мировая экономика и международные экономические, 82.06kb.

- География мирового хозяйства, 142.78kb.

Государственное предпринимательство занимает скромное место. В его сферу входят несколько банков, ряд инфраструктурных объектов. Государство перераспределяет относительно небольшую часть национального дохода — 25 — 27% ВВП. Вместе с тем оно оказывает сильное воздействие на хозяйственные процессы через бюджетные и денежно-кредитные инструменты.

В стране широко используется система общегосударственного, регионального, целевого, отраслевого и внутрифирменного планирования. На общегосударственном уровне разрабатывается целая система планов, прогнозов, программ индикативного характера, означающих основные и желательные для общества в целом ориентиры экономического и социального развития. Общегосударственные планы в связи с незначительной долей государственного сектора направлены главным образом на регулирование деятельности частных фирм. Основные цели и задачи общенациональных планов экономического развития конкретно воплощаются в содержании внутрикорпоративных планов, которые имеют директивный характер. Этим образуется сложная, взаимоувязанная система планирования. Внутрикорпоративные планы в свою очередь также учитываются при разработке общегосударственных программ через механизм консультаций с крупнейшими объединениями частных компаний — «Кэйданрэн», «Дюкай», «Никкэйрэн», а также с соответствующими ассоциациями и финансово-промышленными группами.

Планы и программы, несмотря на свою индикативность, подкрепляются широким арсеналом средств финансового, правового и организационного характера, которые обеспечивают значительную их эффективность и реализуемость. Общегосударственные экономические планы — это своего рода государственные инвестиционные программы, рекомендуемые и поддерживаемые экономическими и социальными ресурсами всего государства.

В условиях государственного регулирования и широкой поддержки развивалось сельское хозяйство, основу которого составляют мелкие фермы. Государство является монопольным покупателем многих видов сельскохозяйственной продукции по ценам выше мировых. Поддержка сельхозпроизводителей достигает 58% валовых доходов фермеров (США — 20%, ЕС — 35%). Эта поддержка создает искусственный климат для данной отрасли. К числу защищаемых или регулируемых также относились финансово-кредитный сектор, торговля, строительство, транспорт и связь.

Своеобразие японской экономической модели дополняется также ролью высших должностных лиц. По принятому обычаю их указания обязательны для исполнения фирмами. Если кто-то их нарушает, для назидания наказывают одну фирму, но сурово.

Как видим, рассмотренная модель хозяйственного механизма содержит элементы ограничения действия рыночных сил.

49. Саудовская Аравия в мировой экономике

Саудовская Аравия — развивающаяся страна, относится к группе нефтедобывающих стран. Обладая 0,4% мирового населения, она создает 0,6% мирового продукта и является самой мощной экономикой среди стран Западной Азии. По размеру ВВП на душу населения страна входит в группу стран с высоким уровнем дохода. Его величина приближается к показателям Греции, Португалии и Южной Кореи.

В мировом хозяйстве Саудовская Аравия выделяется энергетическими ресурсами. На территории страны сосредоточены колоссальные месторождения нефти — 25% мирового объема, крупные запасы природного газа — 6%, значительные месторождения фосфатов и золота. Большая часть территории представляет бесплодную пустыню, климат отличается исключительной засушливостью. До последней трети ХХ в. хозяйство страны было практически однотоварным.

Особенности хозяйственного развития

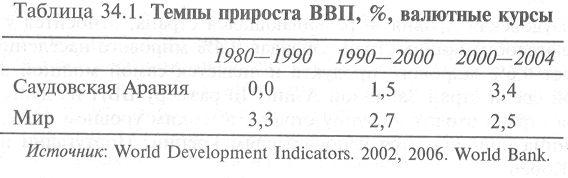

Экономический рост крайне неравномерный. В 1980-е годы в связи с изменением ценовых пропорций и сокращением спроса темпы прироста были практически отрицательными. Изменение цен на нефть в этот период оказало определяющее влияние на динамику экономического роста. В 1990-е годы темпы хозяйственного роста были положительными, основным источником роста были обрабатывающая промышленность и сфера услуг. Страна пережила два циклических сокращения производства в 1992 и 1999 гг. Прежние два десятилетия характеризовались уменьшением ВВП на душу населения. Темпы прироста населения превышали 3%. Начало 2000-х годов характеризуется дальнейшим повышением темпов роста, которые превзошли среднемировые (табл. 34.1).

Факторы и Условия Развития. Развитие Саудовской Аравии характеризуется высокой нормой сбережения, которая колеблется в пределах 62 — 32% ВВП, что значительно превышает соответствующие показатели других стран Западной Азии и развивающихся стран в целом. По норме накопления (19%) Аравия не выделяется среди других соответствующих стран, у нее доля капиталовложений была ниже среднего уровня развивающихся стран. Значительное превышение сбережений над капиталовложениями показывает, что Аравия выступает крупным экспортером капитала. Общий объем капиталовложений в 1990-е годы вырос незначительно — в 1,2 раза.

Неравномерный по десятилетиям экономический рост сопровождался быстрым увеличением населения и рабочей силы. Население за 1980 — 1990-е годы увеличилось в 2,2 раза. Значительные изменения произошли в области подготовки рабочей силы. Охват соответствующих групп детей начальным и средним образованием превысил 67%. Несмотря на значительные изменения в уровне образования, в стране до сих пор неграмотно 21% взрослого населения. Королевство испытывает крупную нехватку рабочей силы.

В современных условиях в развитии хозяйства любой страны важную роль играет использование научно-технических достижений. Не является исключением и Аравия, хотя ее собственная научно-техническая база слаба. Развитие хозяйства базируется на заимствовании зарубежной технологии. Отчисления на использование зарубежных достижений превышают 0,5% ВВП (0,2% в 1985 г.).

Хозяйственное развитие происходит в достаточно стабильных условиях. Как и раньше, преобладает дефляционная тенденция, при том что отмечался дефицит государственного бюджета. Внутренний государственный долг значительно превысил объем ВВП (50% в 1995 г.). Сдерживающее влияние на экономический рост оказывает высокий уровень военных расходов. Они снизились, но составляют 8% ВВП (1980 г. — 22,7%), что значительно выше среднемирового уровня. Повышение цен на нефть ослабило давление на социальную сферу и дает возможность финансировать развитие транспортной инфраструктуры и армию.

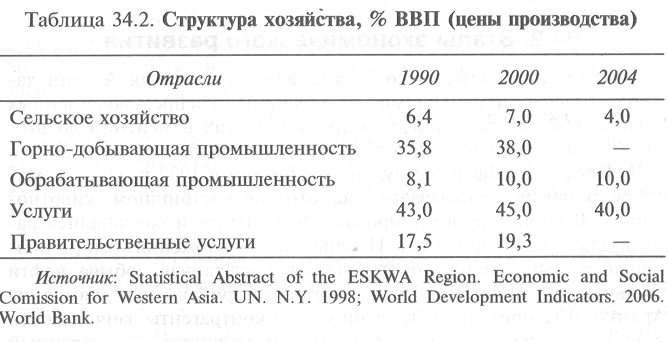

Структура хозяйства. С 1990-х годов проводится политика ускорения развития других (помимо нефтяного) секторов хозяйства, чтобы ослабить зависимость страны от монокультурного производства, от колебаний цен на нефть. Структура хозяйства до сих пор сохраняет монотоварное направление. Основное место в нем занимает горно-добывающая промышленность — 45% ВВП. Обрабатывающая промышленность формально достигла уровня самоподдерживающего развития свыше 10% ВВП (табл. 34.2). Она базируется на узком круге отраслей, среди которых выделяется нефтепереработка и металлургическая и металлообрабатывающая промышленность, обслуживающие нефтяную и газовую отрасли. Производительность труда в обрабатывающей промышленности превосходит уровень всех других стран региона, но значительно ниже уровня развитых стран.

Большое место в структуре национального хозяйства занимает строительство (8 — 9% ВВП), в том числе транспортное. Строится железная дорога — Джубаил — Джуда, соединяющая восточное побережье с западным.

Сельскохозяйственное производство развивается в значительной степени на орошаемых землях, которые составляют 40% обрабатываемых угодий. Его объем увеличился в 3 раза за 1970 — 1990-е годы, при сокращении его в 1990-е годы на 10%. Увеличение производства было достигнуто за счет освоения засушливых земель, уровень механизации остается невысоким — в 2 раза ниже, чем в арабских странах в целом и в среднем в мире. В основном выращивают зерновые (пшеница, ячмень), овощи (картофель, лук) и фрукты. Потребности страны в продовольствии обеспечиваются более чем на 60%.

Развитие сельского хозяйства и промышленности сдерживается недостатком пресной воды. В стране действуют 25 опреснительных комплексов. На них обеспечивается четверть мирового производства опресненных вод, тем не менее это удовлетворяет лишь 70% спроса страны в пресной воде.

В последние десятилетия в национальном производстве произошло уменьшение доли сферы услуг, в которой традиционно высокое место занимают правительственные услуги и финансовая сфера.

В мировом производстве Аравия занимает уникальное положение как производитель сырой нефти — свыше 20% ее мировой добычи, менее впечатляющи масштабы добычи природного газа — 5% мирового объема. Страна имеет заметную долю в мировом производстве фиников (600 тыс. т), цемента, золота — около 1%.

Саудовская Аравия в международных экономических отношениях

Экономика Саудовской Аравии традиционно является высоко интернационализованной. Экспорт товаров и услуг колеблется в пределах 46 — 53%, импорт — 25 — 30% ВВП. Это значительно выше соответствующих показателей других крупных арабских стран.

Внешняя торговля В последние десятилетия внешнеторговый оборот увеличивался невысокими темпами: в 1990-е годы — 1,9%, в 2000 — 2004 гг. — 12% в среднем в год. Страна проводит открытую политику в сфере внешнеэкономических связей, хотя развитие обрабатывающей промышленности сопровождается умеренным протекционизмом (субсидирование производства, тарифная защита: ввозная пошлина — 20%). Одновременно субсидируется импорт средств производства для сельского хозяйства.

В экспорте подавляющую долю составляет сырая нефть. Ее поставки обеспечивают 16% мирового экспорта этого товара. Мировое значение имеют поставки сжиженного природного газа, товаров органической химии, удобрений (2 — 8% мирового экспорта). На продукцию обрабатывающей промышленности приходится менее 20% аравийского экспорта, причем доля машин и оборудования— 2% экспорта, доля услуг также невелика — 10%. В экспорте обрабатывающей промышленности низкую долю составляют высокотехнологичные товары — порядка 2%.

В импорте основное место занимают товары обрабатывающей промышленности и услуги. Саудовская Аравия остается привлекательным рынком для западных компаний, производящих вооружение. Увеличение животноводства превратило страну в одного из крупнейших импортеров ячменя в мире.

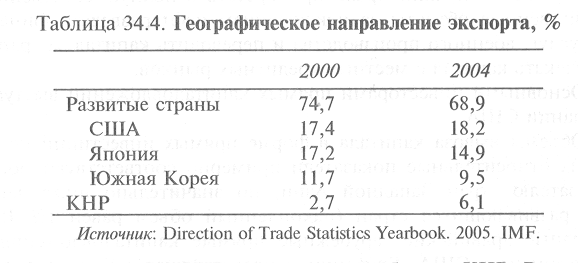

Внешнеторговые связи сосредоточены на крупнейших развитых странах — свыше 50% товарооборота. Среди них ведущим торговым партнером выступают США и Япония. Ориентация внешнеэкономических связей на США была заложена еще в середине 40-х годов прошлого столетия, когда президент США Ф.Д. Рузвельт и основатель Саудовской Аравии король Абдулазис достигли основного согласия о том, что США будут поддерживать правящую королевскую семью в ответ на предпочтительный для них доступ к аравийской нефти, которая и сейчас составляет значительную часть американского потребления.

Получаемые от разработки месторождений нефтедоллары перетекали на американский рынок. Саудовский импорт из США составлял 6 — 10 млрд долл. в конце 1990-х годов. Нередко он поддерживался за счет военного сотрудничества. В 1980-е годы Саудовская Аравия израсходовала около 50 млрд долл. на создание системы противовоздушной обороны, отвечающей стандартам НАТО. Американцы участвовали в создании военных объектов стоимостью в 14 млрд долл.

Значительная доля аравийского внешнеторгового оборота приходится на Японию (18% в 2004 г.), Южную Корею. Далее идут крупнейшие страны Западной Европы — Британия, Франция, Германия, которые выступают крупными экспортерами своей продукции на аравийский рынок, уступая только США и Японии (табл. 34.4).

Торговые отношения со странами Западной Азии занимают скромное место — порядка 7% торгового оборота. В арабские страны Персидского залива экспортируется в основном продукция обрабатывающей промышленности. Торговые отношения с РФ не получили заметного развития.

В 2000-е годы резко возрос торговый обмен с КНР. Расчеты по текущим операциям платежного баланса в 2000-е годы сводятся с огромным положительным сальдо, достигающим 30% ВВП.

Позиции в международном движении капитала. Саудовская Аравия принимает активное участие в международном движении ссудного капитала. В 1970 — 1980-е годы она выступала одним из крупнейших вкладчиков нефтедолларов в кредитные учреждения США, Британии и других западных стран. В 1990-е годы она привлекала иностранный ссудный капитал. Относительная величина внешнего долга невелика — 15% ВВП в 1995 г.

Саудовская Аравия выступает одним из крупнейших доноров помощи, объем которой достигал до 6% ВВП. В основном она направляется исламским странам. Нередко помощь Саудовской Аравии использовалась инструментом поддержки проамериканских сил и исламских сил на международной арене. Дом Саудов оказывал помощь нужным США террористам в Никарагуа, Анголе, Афганистане и других странах, когда для американцев по внутриполитическим или международным причинам было невыгодно это делать.

В сфере международного движения прямых капиталовложений Саудовская Аравия занимает скромное место, выступая в 1990-е годы скорее объектом их приложения, чем экспортером. Приток инвестиций увеличился: в начале 1990-х годов он равнялся 2,1% валовых вложений в основной капитал, в конце десятилетия — 6,7%, в начале 2000-х годов — 0,3%. Это ниже соответствующих среднемировых показателей. Накопленные иностранные прямые капиталовложения составляют 0,2% мирового объема. Сокращение доходов от нефти в 1990-е годы привело к пересмотру саудовской политики в отношении иностранных инвестиций в сторону ее либерализации. Иностранцы получили право приобретать в полную собственность хозяйственные объекты за исключением нефтеразведки, финансовых услуг, военного производства и переводить капитал за границу, привлекать капитал с местных кредитных рынков.

Основными инвесторами прямых капиталовложений выступают компании США.

Объемы вывоза капитала в форме прямых инвестиций невелики, их относительные показатели примерно соответствуют общему показателю стран Западной Азии, но значительно ниже данных всех развивающихся стран (накопленный объем равен 1% ВВП). Основные аравийские зарубежные прямые капиталовложения сосредоточены в США, Британии и представляют собой вложения в недвижимость.

Саудовская Аравия является крупнейшим центром иммиграции в районе Персидского залива. Дешевая рабочая сила импортируется из Египта, Индии, Палестины и Йемена. Она часто использовалась вместо машин в строительстве и горно-добывающей промышленности. Подобный подход применяется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности.

Саудовская Аравия принимает активное участие в развитии и поддержании хозяйственного сотрудничества в регионе, являясь одним из инициаторов образования региональных организаций, таких, как Совет государств Залива, Исламская конференция, Лига арабских государств. Она содействовала преобразованию Совета сотрудничества государств Залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия) в таможенный союз и созданию на его основе к 2010 г. валютного союза.

В рамках ОПЭК Саудовская Аравия проводит политику, направленную на обеспечение стабильности на международных рынках нефти, поддержание сотрудничества между нефтепроизводителями и потребителями.

50. Дифференциация экономического развития развивающийся стран

Характерной чертой мировой периферии выступает нарастающая неравномерность ее социально-экономического развития. Процесс экономической дифференциации усилился в 1980 — 1990-е годы. Он развивается по различным направлениям — уровням социально-экономического развития, хозяйственным структурам, положению в мировом хозяйстве.

Исторические особенности неравномерности проявления. Чтобы оценить масштабы социально-экономического развития периферийных стран, вторая половина XX в. делится на два периода — 1961 — 1980 гг. и 1980 — 2000 гг.

В первый период свыше 30 стран и территорий переживали «экономическое чудо», когда темп прироста ВВП/ВНД на душу населения превышал 3%. В их число входили восточноевропейские страны и примерно по десяти стран и территорий в Азии, Африке и Латинской Америке. За исключением Бразилии, Индонезии, Таиланда, Тайваня, Южной Кореи они относились к малым по численности населения странам.

Во второй период «экономическое чудо» совершалось в 25 странах. Состав их изменился: выпали многие африканские и латиноамериканские страны, вошли КНР, Индия, Вьетнам и Пакистан— страны с быстрорастущим населением. Быстрый экономический рост происходил в странах с общей численностью населения в 2,1 млрд человек. В первый период высокие темпы экономического развития отмечались в странах и на территориях с населением в пять раз меньше.

Наряду с ускорением экономического развития в периферийных странах проходили противоположные процессы: сокращение производства на душу населения. В 1950 — 1970-е годы сокращение производства в расчете на душу населения происходило в 14 странах. В основном это были африканские страны, кроме них в этот список входили Иран, ОАЭ, Кувейт и Доминика.

Во второй период количество стран с уменьшающимся производством на душу населения увеличилось: их стало 65. К прежним добавился ряд стран Африки, несколько латиноамериканских стран, большая часть стран Восточной Европы. Количество населения стран с отрицательной динамикой экономического развития возросло в 9 раз, превысив 10% населения мира. В результате одни страны добивались взрывного роста, другие— переживали резкий упадок. Южная Корея, Тайвань, Сингапур достигли уровня социально-экономического развития развитых капиталистических стран.

Факторы и условия неравномерности. Изменение экономического положения отдельных групп стран определяется различными факторами и условиями. Это различие в масштабах национального хозяйства, нацеленности минеральными ресурсами, в подходах к осуществлению стратегий развития, в условиях международной торговли, в демографической ситуации, бремени внешней задолженности. Страны развивались разными путями, используя различные схемы развития. Высокие темпы роста достигались за счет высокой нормы накопления, использования современных технологий, высокой производительности труда. Функции роста осуществлялись при сочетании рыночных инициатив, государственного регулирования и предпринимательства. В частности, в восточноазиатских странах масштабное развитие производства и техники реализовалось с помощью широкого участия государства на всех стадиях, включая выборочную поддержку молодых отраслей, подготовку рабочей силы. Их опыт показал, что правительственные бюрократы могут размещать ресурсы столь же эффективно, как и частные рынки.

Классификация развивающихся стран

Неодинаковое положение развивающихся стран находит отражение в их классификации на определенные группы. Для выделения групп стран используются различные критерии: уровень экономического развития; уровень промышленного производства; доля промышленного производства в экспорте; способность национального хозяйства к саморазвитию. В зависимости от уровня экономического развития периферийные страны делятся на четыре известные группы.

В группу стран с высокими доходами на душу населения, характерными для развитых стран, входят Бруней, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты. Эта группа занимает незначительное место в производстве и населении развивающихся стран. Она состоит из нефтедобывающих стран с сохраняющимися феодальными производственными отношениями. В них привнесена материальная основа и созданы предпосылки для развития капиталистических отношений. Развивается так называемый рентный капитализм. Значительная часть «новейшей» крупной буржуазии этих стран— преимущественно рантье, живущие не только на доходы от нефти, но и на нефтедоллары. Эта группа в наименьшей степени связана с национальной экономикой, концентрируясь преимущественно вокруг банковских объединений, действующих за рубежом. Немалая часть доходов таких нуворишей превращается в сокровища, значительные средства расходуются на приобретение новейших автомобилей, строительство роскошных вилл.

Группа стран с показателями ВНД на душу населения выше среднего насчитывает примерно 25 стран. В основном в эту группу входят латиноамериканские страны, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Панаму, Чили, Уругвай, а также страны Центральной Европы и Балтии. В них преодолена аграрная и сырьевая специализация их экономики, сформирован достаточно диверсифицированный промышленный комплекс, уточняется модель более равноправного участия на международных рынках. Основной статьей экспорта стали обработанные товары. В экономическом развитии большинства из них присущи тенденции, характерные для зрелой капиталистической экономики, но остается высокой теневая деятельность. У всех стран этой группы высокий уровень внешних долгов. Страны с доходами на душу населения выше среднего сосредотачивают порядка 5% населения и мирового производства (6,5% BMII, по ППС), что составляет 1/4 валового продукта всех периферийных стран.

Третью группу национальных хозяйств с доходами ниже среднего уровня образуют 54 страны и территории. Это значительная часть стран Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, Латинской Америки, КНР. Они производят около 12% ВМП по текущим валютным курсам (29% по ППС), но в них проживает 42% населения мира. В этой подгруппе существуют большие социально-экономические различия. Особое место занимают бывшие социалистические страны, а среди них — КНР и РФ.

Самую многочисленную группу образуют страны с низким уровнем дохода, или бедные страны, в которых ВВП на душу населения в 2004 г. не превышал 825 долл. по валютным курсам и 2040 долл. по ППС. В нее входят свыше 60 стран преимущественно из Африки, Южной Азии, включая Индию и Пакистан.

Особое положение в группе бедных стран занимает Индия, обладающая большим экономическим потенциалом, разнообразной отраслевой структурой и значительным внутренним рынком. В бедных странах проживает 37% населения мира, но производится 3% ВМП (10% ВМП по ППС).

Среди бедных стран ООН выделяет подгруппу наименее развитых стран. Особенность социально-экономического развития групп стран с развивающимися рынками состоит в том, что в ней увеличивалось число наименее развитых, беднейших стран. В эту подгруппу входят страны, которые, по существу, не обладают способностью к саморазвитию, не имеют внутренних источников преодоления их низкого уровня развития. Для оценки наименее развитых стран используется несколько групп показателей, в частности индекс активов человека; индекс экономической уязвимости, включающий концентрацию товарного экспорта, нестабильность экспортных доходов; нестабильность сельскохозяйственного производства; доля обрабатывающей промышленности и современных услуг в ВВП; численность населения — до 75 млн человек.

Количество наименее развитых стран за 1970 — 1990-е годы увеличилось вдвое и достигло 50 (33 — в Африке). На их территории проживает свыше 11% населения мира, но они производят только 0,6% мирового продукта.

В группу наименее развитых стран входят малые по численности населения страны, за исключением Бангладеш — свыше 120 млн, Эфиопия — 60 млн, Демократическая Республика Конго, Мьянма— свыше 50 млн человек.

В производстве наименее развитых стран основное место занимает сельское хозяйство — свыше 38% ВВП. Доля его за 1980— 1990-е годы не изменилась. В сельском хозяйстве этих стран занято 73% рабочей силы, а во всех развивающихся странах — 59%. Во многих из них сохраняются значительные докапиталистические отношения.

Темпы экономического роста этой группы стран уступали соответствующим показателям периферийных стран в целом. В 2004 г. средний доход на душу населения в этих странах составлял менее 20% среднего уровня всех развивающихся стран (1980 г. — 28%). Снижение уровня экономического развития произошло в связи с ухудшением внешних факторов развития, с ростом их зависимости от экспорта сырьевых товаров. Эта подгруппа сохраняется в качестве отсталого сырьевого придатка западных стран. Доля обрабатывающей промышленности в их производстве в 1990-е годы сократилась до уровня 1970 г. — 9 — 10% ВВП.

Помимо указанных общих причин, на экономическое развитие ряда беднейших стран оказывает отрицательное влияние значительная социальная и политическая нестабильность. Огромный ущерб хозяйству Анголы, Демократической Республики Конго, Мозамбика, Сомали, Эфиопии нанесли гражданские войны. Хозяйственное развитие данной подгруппы тормозят традиционные секторы, особенно в сельском хозяйстве. В результате они все больше отставали от основных направлений научно-технического и социального прогресса. Если основные движущие силы развития многих стран периферии мирового хозяйства находятся внутри них, то для наименее развитых стран внешний фактор играет почти абсолютную роль. Все попытки этих стран вырваться из порочного круга нищеты собственными силами до сих пор не привели к заметному изменению их положения. Раньше эту группу развивающихся стран часто называли четвертым миром».

Итак, подсистема развивающихся стран содержит две противоположные по уровню экономического развития группы стран индустриализующиеся страны и наименее развитые страны. Разрыв в уровнях ВНД на душу населения между ними ниже показателя разрыва между развитыми и развивающимися странами, но является большим (соответственно 13,7 раз по отношению к странам Латинской Америки и 5 раз по отношению ко всем развивающимся странам).

Периферийные страны отличаются друг от друга не только социально-экономической структурой, уровнем экономического развития. Общественные структуры этих стран развиваются в рамках различных локальных цивилизаций и содержат в себе разное социокультурное наполнение.

51. Основные направления внешнеэкономической стратегии США

Перспектива активизации взаимодействия с основными партнерами, укрепления стихийных механизмов и институтов интеграционных связей.

Экономический подъем 1983-90-х гг. происходит в обстановке острой конкуренции лидерству США со стороны ЕС, Японии, НИС. Борьба сосредоточилась в области НТР, рост темпов которой определял приоритеты. В США наблюдалось напряжение в обществе в связи с неравномерным распределением доходов несмотря на их повышение практически по всем слоям населения. Кризис 1991 г. имел мировой характер, что привело к новым экономическим и политическим реалиям. Все участники научно-технической гонки оказались перед необходимостью сделать передышку. Администрация Клинтона произвела пересмотр приоритетов хозяйственного развития во внутриэкономическом плане. Основная проблема - поднятие уровня доходов наименее обеспеченных слоев населения, улучшение медицинского обслуживания и др. социальные проблемы. Президентский план включал в себя: программу долгосрочных государственных и частных инвестиций в ведущих отраслях экономики, + меры по сокращению бюджетного дефицита, в первую очередь за счет расходов на оборону. Он предложил также повысить налогообложение имущих слоев. Основной проблемой США является сильная дифференциация доходов. Что касается внешнеэкономического плана, то США включились в новую международную модель экономического развития, в основе которой лежит принцип, что движущей силой всех перемен является мировой интеграционный процесс. Новая ступень интеграции ЕС, на которую страны Европы вышли после одобрения Маастрихтских соглашений, делает их мощными конкурентами США, что повело к выработке в США новой стратегии взаимоотношений с этими партнерами. В 1993 г. был подписан трехсторонний договор о свободной торговле Североамериканского блока (НАФТА), что связано с большей ориентацией США на американский континент: создание общего рынка приведет к активизации американского бизнеса, увеличению рабочих мест, повышению темпов экономического роста. Активизировался вывоз в Мексику некоторых производств, что благодаря дешевой рабочей силе позволяет североамериканской продукции конкурировать с товарами Японии, ЕС и стран Юго-Восточной Азии. Это может значительно изменить потоки международной торговли, а также будет способствовать замедлению темпов научно-технического роста в США. Свободный приток сравнительно несложных товаров из Мексики в США затронет материало- и трудоемкие отрасли промышленности, заставляя либо проводить их модернизацию, либо переключать ресурсы на более сложное производство. Создание общего рынка создает новые возможности для взаимоотношений США и Канады со странами Лат. Америки (у Мексики существует свободный торговый режим с 5). Экономическое положение в США в мире в следующее 10-летие будет определяться характером интеграционных процессов, в которые кроме США вовлечены их ведущие партнеры.

52. Структура предложения на внутренних рынках развивающихся стран

Развитие внутренних рынков обеспечивается как спросом, так и его товарным обеспечением, предложением, т.е. структурой и динамикой местного производства. Существует тесная взаимосвязь между структурой производства и процессом общественного разделения труда. В ходе развития производительных сил общества происходит качественная дифференциация трудовой деятельности людей, ведущая к обособлению различных видов труда. Сдвиги в структуре производства также взаимосвязаны с потреблением, направленностью производства на обеспечение общественных потребностей.

Медленное развитие внутреннего платежеспособного спроса сдерживали изменение структуры производительных сил и предложения. В основном внешние факторы в 1980—1990-е годы значительно изменили роль промышленности и сельского хозяйства в структуре производства развивающихся стран. Их доля понизилась. Во всех подгруппах увеличилась доля сферы услуг.

Позиции Сокращение доли промышленности в со-

промышленности вокупном ВВП периферийных стран произошло в результате резких изменений ценовых пропорций на про-дукцию горно-добывающих отраслей в 1980—1990-е годы. Наиболее крупное понижение доли произошло в странах Среднего Востока и Латинской Америки (табл. 28.1).

Значительную, а не редко преобладающую долю в обрабатывающей промышленности играют сравнительно простые по современным стандартам виды производств. Отрасли легкой промышленности занимают большое место, на машиностроение и металлообработку приходится около 30% продукции обрабатывающей промышленности, а в развитых странах — 44,5%. Доля продукции, приходящаяся на пищевую промышленность, слишком велика не только по современным, но и по стандартам западных стран 1930-х годов.

Условием непрерывного процесса воспроизводства выступает необходимость поддержания определенных пропорций в развитии отраслей производственного и потребительского назначения. Преимущественно горизонтальная диверсификация промышленности развивающихся стран приводит к тому, что отрасли тяжелой промышленности, которые предъявляют сильно диверсифицированный спрос на промежуточную продукцию, удовлетворяют свои потребности в основном с помощью импорта нередко на неблагоприятных для них условиях.