План учебного проекта: План работы стр. 2

| Вид материала | Документы |

- Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта. На основе изученных проблем, 186.47kb.

- План. Введение: актуальность использования компьютера на уроках истории. Стр. 1 Цели, 2220.1kb.

- Учебный план. Учебно методический комплекс стр 10 Образовательная программа дошкольного, 7678.29kb.

- Концепция развития (преобразования) школы. Стр. 16 План действий по реализации Проекта, 1397.04kb.

- План работы библиотеки гоу цо №1862 на 2009-2010 учебный год, 84.21kb.

- Опись представленных документов, 445.4kb.

- План оценивания: 9 Сведения о проекте 10 Материалы для дифференцированного обучения, 287.41kb.

- Организационный план 31 6 План производства 32 7 Финансовый план 38 План по рискам, 841.71kb.

- План курсовой работы. Введение стр. 3-4 Анализ внешнеторгового оборота Республики Корея, 439.58kb.

- План введение стр. 2 3 Гл. 1 Понятие и признаки соучастия в преступлении стр. 4 7 Гл., 430.22kb.

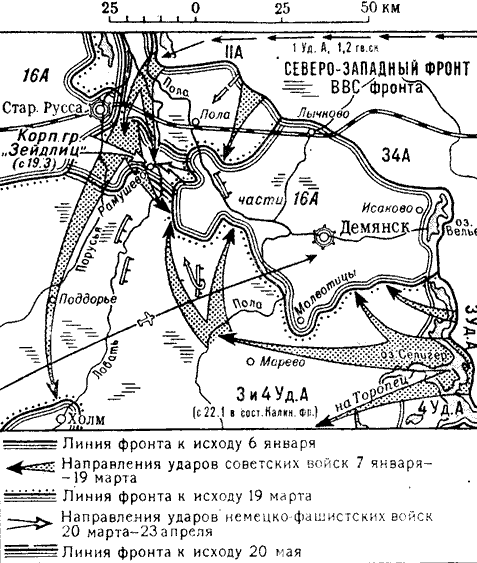

Наступательная операция войск Северо-Западного фронта, проведенная с целью ликвидации Демянского плацдарма противника. В конце января 1943 года Ставка Верховного Главного Командования поставила Северо-Западному фронту (27-я, 11-я, 34-я, 53-я армии, 1-я ударная армия, 6-я воздушная армия, Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко) задачу ударами с севера и юга перерезать так называемый рамушевский коридор, разгромить войска 16-й немецко-фашистской армии (15 дивизий), оборонявшие Демянский плацдарм, и в дальнейшем наступать на Псков, Нарву.

15 февраля 11-я и 53-я армии Северо-Западного фронта перешли в наступление. Остальные армии к этому времени не были готовы к проведению операции. Немецко-фашистское командование 19 февраля начало вывод войск из Демянского выступа и одновременно принимало меры по усилению обороны рамушевского коридора.

Войска главной группировки фронта – 27-я и 1-я ударная армии начали наступление с опозданием. Противник успел усилить оборону рамушевского коридора. К исходу 28 февраля ему удалось вывести из Демянского плацдарма свои войска и избежать полного их уничтожения. В Демянской операции советские войска сковали значительные силы противника, лишили его возможности усиливать свои группировки на южном крыле советско-германского фронта за счет группы армий "Север".

Ликвидация Демянского плацдарма практически сняла угрозу наступления противника на московском направлении и создала предпосылки для развертывания наступательной операции на псковском направлении.

Приложение № 4

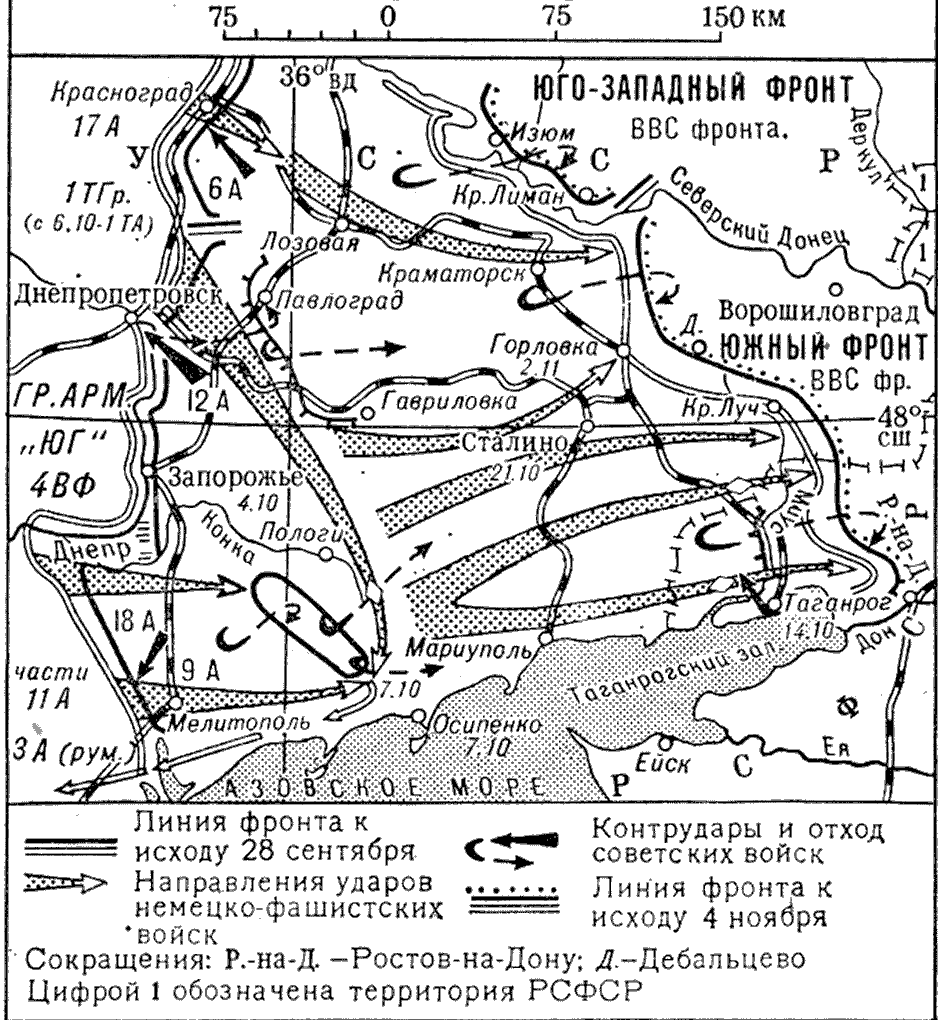

Донбасская оборонительная операция,

(29 сентября - 4 ноября 1941 года)

Оборонительная операция войск Южного фронта, проведённая при содействии войск левого крыла Юго-Западного фронта. К концу сентября 1941 года подступы к Донбассу обороняли 6-я армия Юго-Западного фронта (Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко), 12-я, 18-я и 9-я армии Южного фронта (генерал-лейтенант Д. И. Рябышев, с 5 октября генерал-полковник Я. Т. Черевиченко).

На Донбасс наступали войска немецко-фашистской группы армий "Юг" (17-я полевая армия, 1-я танковая группа, часть сил 11-й полевой армии и основные силы 3-й румынской армии; генерал-фельдмаршал Г. Рундштедт). Противник превосходил советские войска в живой силе и авиации в 2 раза, орудиях и миномётах - в 3 раза.

29 сентября противник перешёл в наступление. Прорвав оборону советских войск, 1-я танковая группа (с 6 октября 1-я танковая армия) и моторизованная дивизия 11-й армии вышли в район города Осипенко и окружили часть сил 18-й и 9-й армий, которые вели бои в окружении до 10 октября.

Для противодействия дальнейшему продвижению противника и обеспечения отхода войск 18-й и 9-й армий 6 октября 12-я армия заняла оборону на рубеже Павлоград, Васильковка, Гавриловка. Одновременно по указанию Ставки Верховного Главного Командования был создан Таганрогский боевой участок в составе 3 стрелковых дивизий с задачей организовать оборону по восточному берегу реки Миус от Успенской до Таганрога и прикрыть подступы к Ростову.

14 октября войска Южного фронта (9-я армия и Таганрогский боевой участок) нанесли контрудар и потеснили передовые части противника на 10-15 километров. Однако с подходом главных сил 1-й немецкой танковой армии советские войска снова были вынуждены отступить. Войска правого крыла фронта по приказу Ставки Верховного Главного Командования отошли на рубеж Красный Лиман, Дебальцево, а левого крыла (18-я и 9-я армии) под давлением превосходящих сил противника - на рубеж Дебальцево, Красный Луч, Болынекрепинская, Хапры, где и перешли к обороне.

Противнику ценой больших потерь удалось выйти на подступы к Ростову и овладеть юго-западной частью Донбасса. Однако он не смог окружить и уничтожить войска Южного фронта. 1-я немецкая танковая армия, продвинувшись далеко на восток, оторвалась от остальных сил, что было использовано советским командованием при проведении Ростовской наступательной операции 1941 года. Советские войска проявили массовый героизм и упорство в обороне, сковали значительные силы врага на южном участке фронта.

Использованная литература:

- «История Второй мировой войны 1939-1945 годов», т. 4, М., 1975 год.

Приложение № 5

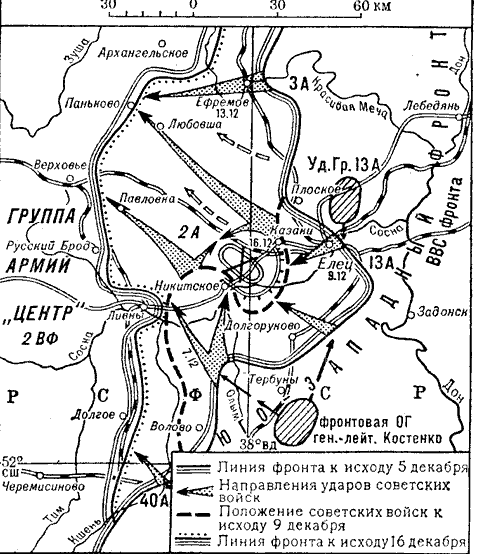

Елецкая наступательная операция,

(6-16 декабря 1941 года)

Наступательная операция войск правого крыла Юго-Западного фронта, проведённая с целью уничтожения Елецкой группировки противника. Замысел командующего фронтом Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко предусматривал нанесение ударов: главного - фронтовой оперативной группой генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко на Ливны и вспомогательного - ударной группой 13-й армии в обход Ельца с северо-запада, окружение и уничтожение войск немецко-фашистской 2-й полевой армии и выход в тыл 2-й танковой армии противника, действовавшей против левого крыла Западного фронта.

6 декабря в наступление перешла ударная группа 13-й армии. Своими действиями она сковала противника и отвлекла его внимание от направления главного удара. 7 декабря нанесла удар группа Костенко, выходя в тыл Елецкой группировке. В этот же день войска 13-й армии завязали бои непосредственно за Елец, а 9 декабря освободили город.

К 10 декабря соединения группы Костенко перерезали дорогу Ливны - Елец, лишив противника путей отхода на запад. Используя их успех, а также войск левого крыла Западного фронта, перешли в наступление 3-я армия и часть сил 40-й армии Юго-Западного фронта. За 10 дней наступления войска правого крыла Юго-Западного фронта продвинулись на запад на 80-100 километров, освободили 400 населённых пунктов. В районе западнее Ельца были окружены и уничтожены основные силы двух пехотных дивизий противника. Потери врага составили только убитыми 16 тысяч человек. Советские войска захватили 150 орудий, 250 пулемётов, свыше 700 автомашин и много другой техники.

В ходе операции Юго-Западного фронта нанёс серьёзное поражение 2-й армии и привлёк на себя часть сил 2-й танковой армии противника, оказав этим помощь Западному фронту, выполнявшему главную задачу в контрнаступлении под Москвой.

Использованная литература:

- Паротькин И. В., Кравцов В. М., «Елецкая операция», М., 1943 год;

- Баграмян И. X., «Так начиналась война», 2 издание, М., 1977 год.

Приложение № 6

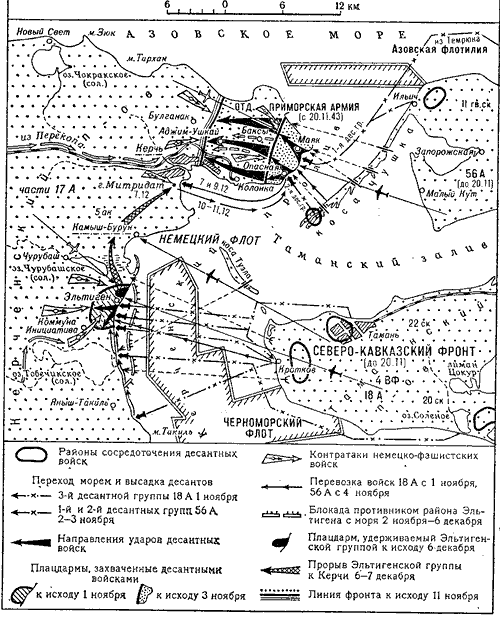

Керченско-Эльтигенская десантная операция

(31 октября - 11 декабря 1943 года)

Операция войск Северокавказского фронта (с 20 ноября - Отдельная Приморская армия), Черноморского флота и Азовской военной флотилии, проведенная с целью освобождения Керченского полуострова. После выхода советских войск на подступы к Крыму с востока противник укреплял оборону Керченского полуострова, минировал подступы к побережью. Полуостров оборонял 5-й армейский корпус 17-й армии (3 дивизии и до 10 отдельных частей, всего 85 тысяч человек), усиленный танками, артиллерией и поддерживаемый авиацией. В портах Керчь, Камыш-Бурун и Феодосия базировалось около 30 быстроходных десантных барж, 37 торпедных и 25 сторожевых катеров, 6 тральщиков.

Планом Керченско-Эльтигенской десантной операции предусматривалась одновременная высадка Азовской военной флотилией трёх дивизий 56-й армии в районе северо-восточнее Керчи (главное направление) и Черноморским флотом одной дивизии 18-й армии в районе Эльтигена (вспомогательное направление). После высадки десант должен был нанести удары по сходящимся направлениям и овладеть портами Керчь и Камыш-Бурун. К проведению Керченско-Эльтигенской десантной операции привлекалось около 130 тысяч человек, свыше 2 тысяч орудий и миномётов, 125 танков, 119 катеров различных классов, 159 вспомогательных судов и другие транспортные средств, свыше 1000 самолётов 4-й воздушной армии и авиации флота. Общее руководство операцией возлагалось на командующего Северокавказским фронтом генерал-полковника И. Е. Петрова и его помощника по морской части командующего Черноморским флотом вице-адмирала Л. А. Владимирского.

Высадкой десанта руководили: на главном направлении командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков, на вспомогательном - командующий Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г. Н. Холостяков.

31 октября вечером началась посадка десантных войск на корабли и суда. Из-за сильного шторма десант 56-й армии не смог высадиться. Десант 18-й армии 1 ноября скрытно высадился в районе Эльтигена и захватил плацдарм до 5 километров по фронту и до 2 километров в глубину. Воспользовавшись тем, что противник сосредоточил основные силы для борьбы с десантом 18-й армии, Азовская военная флотилия в ночь на 3 ноября высадила северо-восточнее Керчи десант 56-й армии, который к 12 ноября захватил плацдарм на участке от Азовского моря до предместья Керчи.

Противник спешно стал перебрасывать на Керченский полуостров из Перекопа свежие силы и предпринял сильные контратаки, стремясь сбросить десант в море, но безуспешно. Войска 56-й армии закрепились и удерживали плацдарм до начала Крымской операции 1944 года.

К 4 декабря на плацдарм было переправлено 75 тысяч человек, 769 орудий и миномётов, 128 танков, 7180 тонн боеприпасов и большое количество других грузов. Особенно ожесточённые бои развернулись в районе Эльтигена. Десант 18-й армии, подвергаясь непрерывным атакам противника с суши и с воздуха, был оттеснён к морю и удерживал территорию в 4 км2.

6 декабря противнику удалось вклиниться в его оборону. Стремительным ударом советские воины прорвались к южной окраине Керчи и заняли гору Митридат и пристань Угольная. 9 декабря десантники под давлением превосходящих сил противника оставили вершину горы и заняли предместье города Керчи. Не имея возможности оказать помощь десанту, советское командование 11 декабря на судах Азовской военной флотилии эвакуировало его.

Керченско-Эльтигенская десантная операция была одной из наиболее крупных десантных операций войны. Хотя советским войскам не удалось освободить Керченский полуостров, Керченско-Эльтигенская десантная операция имела важное военно-политическое значение. В результате её были оттянуты с Перекопского направления значительные силы противника и сорвано его намерение нанести контрудар по войскам 4-го Украинского фронта. Захваченный Керченский плацдарм был использован в дальнейшем при освобождении Крыма. За боевые заслуги в Керченско-Эльтигенской десантной операции наиболее отличившиеся дивизии, части и корабли преобразованы в гвардейские, награждены орденами; 129 воинов были удостоены звания Героя Сов. Союза.

Использованная литература:

- Кононенко В. М., «Керченско-Эльтигенская операция», М., 1954 год;

- Гладков В. Ф., «Десант на Эльтиген», 3 издание, М., 1981 год;

- Кузнецов Н., «Керченско-Эльтигенская десантная операция», "ВИЖ",

1974 год, № 8.

Приложение № 7

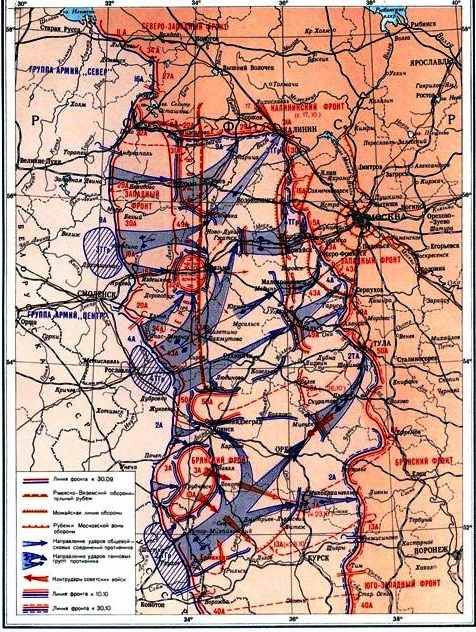

Московская оборонительная битва

(30 сентября-5 декабря 1941 года)

Оборонительная операция, проведённая советскими войсками с целью обороны Москвы и разгрома наступавших на неё ударных группировок немецко-фашистской группы армий "Центр". Немецко-фашистское командование, признавая огромное политическое и стратегическое значение Москвы, связывало с её захватом решающий успех в войне. После провала плана захватить столицу с ходу в первые недели войны гитлеровское командование в начале сентября 1941года отдало приказ о переходе войск на западном (московском) направлении к временной обороне и подготовило крупную наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун". План этой операции предусматривал тремя мощными ударами танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях расчленить оборону советских войск, окружить и уничтожить войска Западного, Резервного и Брянского фронтов в районах Вязьмы и Брянска, после чего сильными подвижными группами охватить Москву с севера и юга и одновременно с фронтальным наступлением пехотных соединений овладеть советской столицей.

Для достижения этой цели основные усилия противник сосредоточил восточнее Смоленска, в полосе группы армий "Центр" (генерал-фельдмаршал Ф. Бок), в состав которой входили 9-я, 4-я и 2-я полевые армии, 3-я, 4-я и 2-я танковые группы (с октября 1941 года-2-я танковая армия, с января 1942 года-3-я и 4-я танковые армии), насчитывавшие 74,5 дивизии, в том числе 14 танковых, 8 моторизованных, то есть примерно 38% пехотных и 64% танковых и моторизованных дивизий, действовавших на советско-германском фронте.

Сухопутные войска поддерживались авиацией 2-го воздушного флота. Всего в группе армий "Центр" - до 1800 тысяч человек, 1700 танков, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1390 самолетов.

Обстановка на советско-германском фронте к концу сентября 1941года для Советской Армии продолжала оставаться напряжённой. Советские войска вынуждены были отступить к Ленинграду, оставить Смоленск и Киев. Инициатива действий находилась на стороне врага. Замысел Ставки Верховного Главного Командования в Московской битве состоял в том, чтобы, опираясь на выгодные рубежи, построить глубоко эшелонированную оборону, не допустить прорыва противника к столице и нанести ему возможно большие потери, выиграть время и создать условия для контрнаступления.

К концу сентября войска Западного фронта (генерал-полковник И. С. Конев) в составе 22-й, 29-й, 30-й, 19-й, 16-й и 20-й армий занимали оборону на рубеже Осташков, северо-западнее Ельни в полосе шириной 340 километров. Войска Резервного фронта (Маршал Советского Союза С. М. Будённый) двумя армиями (24-й и 43-й) оборонялись на рославльском направлении на фронте 100 километров, имея остальные армии (31-ю, 49-ю, 32-ю и 33-ю) в тылу Западного фронта в полосе шириной 300 километров на рубеже Осташков, Селижарово, восточнее Дорогобужа.

Войска Брянского фронта (генерал-полковник А. И. Еременко) в составе 50-й, 3-й, 13-й армий и одной армейской группы удерживали рубеж западнее и южнее Брянска протяженностью 290 километров. Всего на западном направлении войска 3 фронтов имели 1250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов и 677 самолетов.

Особо ощутимым было преимущество противника в танках, авиации, противотанковой, зенитной артиллерии и в моторизованных войсках. Враг обладал не только количественным, но и качественным превосходством. Больше половины советских танков и самолетов были устаревших конструкций.

Наступление немецко-фашистских войск по плану "Тайфун" началось 30 сентября на Брянском и 2 октября на Вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противнику удалось прорвать их оборону. Проведенные контрудары хотя и замедлили продвижение вражеских войск, но не остановили их наступления. В ходе Вяземской операции 1941 года войска Западного и Резервного фронтов вели тяжелые оборонительные бои на Вяземском и Спас-Деменском направлениях.

4 октября враг захватил Спас-Деменск и Киров, 5 октября - Юхнов, а 7 октября вышел в район Вязьмы, где в окружении оказалась значительная часть войск фронтов, которые своим героическим сопротивлением вплоть до 12-13 октября сковали 28 дивизий противника. Часть этих войск потом вышла из окружения, а некоторые остались в тылу противника и вели партизанскую борьбу. Отошли и войска Брянского фронта, оказавшиеся в сложных условиях оперативного окружения.

Основным рубежом сопротивления на подступах к Москве стала Можайская линия обороны. Всего на этом рубеже от "Московского метро" до слияния рек Угра с Окой (230 километров) в составе четырех армий насчитывалось лишь около 90 тысяч человек. Эти силы не могли создать прочную оборону во всей полосе. Для улучшения управления войсками Западный и Резервный фронты 10 октября были объединены Ставкой в Западный фронт под командованием генерала армии Г. К. Жукова.

Сложная обстановка потребовала эвакуации из Москвы ряда правительственных учреждений и важнейших предприятий, производства военной продукции на оставшихся предприятиях, создания войсками и трудящимися нового рубежа обороны на ближних подступах к Москве, формирования новых дивизий народного ополчения, подготовки города к уличным боям и так далее. На строительство оборонительных сооружений было мобилизовано 450 тысяч жителей столицы (75% из них составляли женщины). 20 октября Государственный Комитет Обороны ввел в Москве и прилегающих районах осадное положение. Войска ПВО Москвы вели упорную борьбу с авиацией противника. В октябре враг совершил на Москву 31 налет, в этих налетах участвовало 2 тысяч самолетов (из них было сбито 278), к городу прорвалось только 72 самолета.

С середины октября и до начала ноября шли упорные бои на Можайском рубеже. Советские войска оказали упорное сопротивление превосходящим силам врага и задержали их на рубеже pек Лама, Руза и Нара. Напряженные бои шли и в районе Калинина. 14 октября немецкие танки ворвались в Калинин. 17 октября на базе войск правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии) был создан Калининский фронт (генерал-полковник И. С. Конев).

Попытки противника развить наступление от Калинина в тыл Северо-Западному фронту были сорваны. Наступление немецко-фашистской 2-й танковой армии на тульском направлении в конце октября - начале ноября также было остановлено героическими действиями резервов Ставки Верховного Главного Командования, 50-й армии и трудящимися Тулы.

Противник понес значительные потери, но от захвата Москвы не отказался, решив, во что бы то ни стало, овладеть ею до начала зимы. Он подтянул подкрепления и произвел перегруппировку. На Москву была нацелена 51 дивизия, в том числе 13 танковых и моторизованных.

Перевес в силах был на стороне противника. Ставка Верховного Главного Командования, вскрыв намерения противника, усилила Западный фронт резервами и пополнением. 10 ноября Брянский фронт был расформирован, его 50-я армия передана Западному фронту, 3-я и 13-я армии – Юго-Западному фронту. С 17 ноября в состав Западного фронта вошла 30-я армия Калининского фронта.

Войска фронтов получили приказ прочно удерживать занимаемые рубежи.

Наступление немецко-фашистских войск на Москву возобновилось 15-18 ноября. В ходе Клинско-Солнечногорской и Тульской оборонительных операций советские войска сдерживали противника, наносившего главные удары в направлениях на Клин, Рогачево - в обход Москвы с севера и на Тулу, Каширу - в обход Москвы с юга. Упорное сопротивление врагу оказали соединения генерал-майоров И. В. Панфилова, А. П. Белобородова, Л. М. Доватора, полковника М. Е. Катукова и других.

Ценой огромных потерь в конце ноября - начале декабря противнику удалось выйти к каналу Москва - Волга и в район Яхромы, форсировать реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подойти к Кашире с юга. Но дальше враг не прошел. 27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее столицы советские войска нанесли сильные контрудары по его южной и северной группировкам, а 3-5 декабря 1-я ударная, 16-я и 20-я армии - в районах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова.

В эти же дни ударная группировка 33-й армии во взаимодействии с 5-й армией отбросила противника за реку Нара. 50-я армия с усиленным 1-м гвардейским кавалерийским корпусом отбила атаки противника севернее Тулы. Инициатива действий стала переходить к советским войскам.

В результате упорной обороны и контрударов в конце ноября - начале декабря последние попытки противника прорваться к Москве были сорваны. Советские войска, находясь нередко в критическом положении, выстояли и обескровили врага. Только с 16 ноября по 5 декабря немецко-фашистские войска потеряли под Москвой свыше 155 тысяч человек убитыми и ранеными, около 800 танков, 300 орудий и до 1500 самолетов.

Моральный дух немецко-фашистской армии был надломлен. Создались условия для перехода советских войск в контрнаступление и разгрома врага под Москвой.

Эта победа ещё сильнее сплотила народы нашей страны вокруг Коммунистической партии. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился решающим военно-политическим событием первого года Великой Отечественной войны и первым крупным поражением фашистской Германии с начала Второй мировой войны.

Под Москвой советские войска сорвали немецко-фашистский авантюристический план "молниеносной войны", развеяли миф о "непобедимости" германской армии, вырвали из рук немецко-фашистского командования стратегическую инициативу. Враг был отброшен далеко от советской столицы.

Руководители рейха были поставлены перед необходимостью ведения затяжной войны. Чувствителен был и моральный урон врага - в ходе зимней кампании гитлеровские военные трибуналы осудили 62 тысячи солдат и офицеров за дезертирство, самовольный отход, неповиновение и так далее. Были отстранены от занимаемых постов 35 генералов, в том числе генерал-фельдмаршалы Браухич, Бок, генерал-полковник Гудериан.

Московская битва имела крупное международное значение. Она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и ослаблению блока фашистских государств, заставила правящие круги Японии и Турции воздержаться от выступления на стороне Германии, оказала большое влияние на развитие Движения Сопротивления народов Европы.

Советское военное искусство в этой битве достигло новой ступени развития. Ставка Верховного Главного Командования и Генеральный штаб в сложных условиях сумели подготовить и скрытно сосредоточить резервы для разгрома врага, организовать тесное взаимодействие между фронтами, направить усилия сухопутных войск, авиации и партизан на разгром группы армий "Центр". Совершенствовались методы организации обороны и наступления, более целесообразного боевого применения артиллерии, танков, авиации. Был накоплен опыт массированного применения родов войск, что показало возросшую стратегическую и оперативно-тактическую зрелость советских военачальников, рост боевого мастерства воинов всех родов войск.

Великая победа в Московской битве была одержана благодаря огромной организующей и вдохновляющей роли Коммунистической партии, массовому героизму и высокому воинскому мастерству советских войск. ЦК ВКП(б), Государственный Комитет Обороны, советское правительство и Верховное Главное Командование, преодолев огромные трудности, сумели подготовить Вооружённые Силы к решению ответственной военно-политической задачи.

Важнейшим условием этой победы был самоотверженный труд советского народа. Труженики тыла в тяжёлых условиях военного времени, испытывая лишения, без устали ковали оружие для армии, направляли на фронт всё необходимое. Значительный вклад в разгром врага под Москвой внесли партизаны, сражаясь с врагом во взаимодействии с частями Советской Армии.

За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом доблесть и мужество около 40 частям и соединениям, в том числе 14 стрелковым дивизиям, 3 кавалерийским корпусам, 2 бригадам морской пехоты, 5 танковым бригадам, 9 артиллерийским и 6 авиационным полкам, присвоены гвардейские звания.

36 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Президиум Верховного Совета СССР учредил в 1944 году медаль "За оборону Москвы", которой было награждено более 1 миллиона защитников города. К 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в мае 1965 года Москве присвоено почётное звание город-герой. В Подмосковье на местах боёв установлены многочисленные памятники и мемориалы.

Использованная литература:

- «История Второй мировой войны 1939-1945 годов», т. 4, М., 1975 год;

- «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годов», том 2, М., 1963 годов;

- «Выстояли и победили. Документы и материалы», М., 1966 год;

- «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», М., 1964 год;

- «Битва за Москву», 3 издание, М., 1975 год;

- «Разгром немецких войск под Москвой», части 1-3, М., 1943 год;

- Жуков Г. К., «Воспоминания и размышления», 5 издание, том 2, М., 1983 год;

- Самсонов А. М., «Поражение вермахта под Москвой», М., 1981год;

- «На огненных рубежах Московской битвы». [Сборник], М., 1981год;

- «Победа под Москвой», М., 1982 год;

- «Московская битва в цифрах», «ВИЖ», 1967 год, № 1, 3.

Приложение № 8

Новороссийско-Таманская наступательная операция

(9 сентября - 9 октября 1943 года)