Василий Галин Запретная политэкономия красное и белое

| Вид материала | Документы |

СодержаниеОтношение внешнего и внутреннего долга России и величины репараций с Германии (по плану Дауэрса) к ВВП* (в разах) Внешнего долга |

- Василий Галин Запретная политэкономия Революция по-русски, 9888.76kb.

- Комфорт копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Турку, Порвоо, без ночных переездов, 122.77kb.

- Белое Санаторий «Озеро Белое», 166.19kb.

- Контрольная работа по истории Отечества на тему: Факторы победы Красной Армии в Гражданской, 120.66kb.

- Контрольная работа №1 по дисциплине «Политэкономия», 358.97kb.

- -, 388.72kb.

- Дайв-центр «полярный круг», белое море полезная информация Белое море, 155.26kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Владимир Красное Солнышко крещение Руси; Ярослав Мудрый сын Владимира Красное Солнышко,, 77.19kb.

- Проект «Япония в Облаках» ! Премьера спектакля: театр «Белое Облако», 175.63kb.

ДОЛГ

«...наши условия могут быть строгими, суровыми и даже жестокими, но они должны быть в то же время в такой мере справедливыми, чтобы та страна, которой мы их предъявим, чувствовала, что жаловаться она не имеет права. Несправедливость и высокомерие, допущенные в час торжества, никогда не будут ни забыты, ни прощены»2062.

У. Черчилль (о исчислении репараций с Германии)

Национализация, проводимая большевиками, коснулась и иностранного капитала в России, в части национализации его собственности и аннулировании большевиками всех внешних и внутренних займов, царского и Временного правительств. Наиболее болезненными для иностранцев были вопросы долгов и национализация банков: «В России положение банков было особым, они контролировались иностранным

441

финансовым капиталом. В России было 8 больших частных банков, из них лишь один (Волжско-Вятский) мог считаться русским, но он был блокирован "семеркой», и капитал его рос медленно. Иностранцам принадлежало 34% акционерного капитала банков». При этом «основной капитал главных отраслей промышленности принадлежал иностранным банкам. В горной, горнозаводской и металлообрабатывающей промышленности 52% капитала было иностранным, в паровозостроении — 100%, в электрических и электротехнических компаниях 90%, все имеющиеся в России 20 трамвайных компаний принадлежали немцам и бельгийцам, и т.д.»2063.

Реакция американского посла на декреты о национализации и аннулировании долгов, была вполне предсказуема: «Дипломатический корпус, исключая меня, был единодушен в осуждении всех этих декретов. Я же полагал, что с декретами, касающимися внутренних дел, мы никак не связаны, следовательно, не должны выражать протест большевистскому правительству. Что касается декретов, упраздняющих долги иностранцам или иностранным государствам и нарушающих права собственности наших сограждан, в этом случае я желал присоединиться к протесту. В конце концов мы договорились о форме протеста и направили его Советскому правительству. В этом протесте заявлялось, что мы считаем постановления об отказе от уплаты государственного долга, о конфискации собственности и так далее недействительными в той их части, которая затрагивает интересы иностранных подданных, и что наши правительства оставляют за собой право требовать возмещения всех убытков, которые могут понести иностранные государства в целом и их граждане, проживающие в России, в частности, в связи с исполнением этих декретов»2064.

Внешний довоенный долг России, при учете взаимных претензий, определялся в размере 4,2 млрд. золотых рублей (не считая германского, ок. 1,1 млрд), плюс 970 млн. железнодорожных займов, 340 млн. займов городов и 180 млн. займов земельных банков. Итого около 5,7 млрд. Кроме того, упоминались 3 млрд. иностранных капиталовложений в акционерные и неакционерные предприятия2065. Военный (1914-1917 гг.) внешний долг России определялся примерно в 7,5 млрд. золотых рублей. Т.е. за три года войны Россия назанимала за рубежом почти в 1,5 раза больше, чем за 20 предыдущих лет интенсивной, догоняющей индустриализации. Причем, если кредиты мирного времени шли в основном на инвестиционные цели, то военного — для покрытия военных расходов, то есть «проедались». В обеспечение кредитов во время войны в «союзную» Англию была вывезена почти треть всех золотых резервов России*.

* Во время войны в качестве залога в Английский банк было отправлено из России золота на общую стоимость 68 млн. ф. ст... (примерно 490 т.) (Сироткин В.Г..., с. 23-24)

442

Военный долг России (в млн. золотых рублей):

| | Павловский2066 | Апостол2067 | Чубаков2068 |

| Великобритании | 5375,2 | 5480 | 5312,3 |

| Франции | 1481,1 | 1500 | 1546,9 |

| США | 311,2 | 435 | 542,2 |

| Японии | 247 | 290 | 354,1 |

| Италии | 13,5 | 83 | 13,5 |

| Всего | 7428 | 7788 | 7769 |

«Военные расходы России за войну составили (по февраль 1917 года) 29,6 млрд рублей, заказы за границей почти 8 млрд рублей, — но как пишет Н. Яковлев, — за внешне значительной суммой последних кроется очень небольшая отдача. Россия вела войну в подавляющей степени за счет собственного производства вооружения и снаряжения. По сравнению с тем, что было изготовлено в России, импорт оружия из-за границы составил: по винтовкам 30%, патронам к ним менее 1%, орудиям разных калибров 23%, снарядов к ним около 20% и т.д. Малая эффективность помощи союзников объясняется прежде всего тем, что русские военные заказы рассматривались в странах Антанты и США как досадная помеха. Они выполнялись кое-как, сроки поставок не выдерживались»2069. Например, Керенский писал 3 июля 1917 г.: «Укажите соответствующим послам, что тяжелая артиллерия, присланная их правительствами (США, Англии, Франции), видимо, в значительной части из брака, так как 35% орудий не выдерживали двухдневной умеренной стрельбы (разрывались стволы)»2070. Ф. Степун также отмечал, что поступал в основном заводской брак2071. Или из Франции, например, начали поступать снаряды... из чугуна! А. Маниковский в ответ на недоуменные вопросы с фронта докладывал в ставку: «А что я могу поделать: ведь вопль был такой и гг. французы так сильны у нас, что в конце концов Особое совещание, несмотря на мои протесты, и дало заказы (хотя и немного) на это дерьмо...»

Яковлев продолжает: «Наконец, западные промышленники рассматривали русские заказы как средство наживы. Цены на вооружение и снаряжение взвинчивались на 25-30% выше, чем для покупателей в западных странах. Крупные авансы, бездумно выданные еще при Сухомлинове, связали русские ведомства, которые ничего не могли поделать со срывом сроков, поставкой некачественной продукции. Что до кредитов России, то, как повелось в ростовщической практике западных банков, с них снимались различные комиссионные, на них нагревали руки биржевики. Игнатьев, неплохо узнавший за годы войны финансовую кухню Франции, в двадцатые годы был свидетелем ажиотажа, поднятого на Западе по поводу отказа СССР платить по займам до 1917 года. «Когда, — писал А. А. Игнатьев, — через десять лет после войны все тот

443

же Мессими, с которым в бытность его военным министром я переживал первые дни мобилизации, старался взвалить на Советскую Россию всю тяжесть долгов царской России, я дал ему следующий простой ответ: — Одолжите мне до следующего утра только двух ваших жандармов. Обойдя с ними четыре парижских банка, я потребую выписки из русского счета и принесу вам завтра добрую половину денег, оставшихся во Франции от русских займов»2072.

Временное правительство, для того, чтобы получить новые кредиты, подтвердило свои обязательства по царским долгам. В результате министр финансов М.Терещенко в апреле 1917 г. признавал: «Ни для кого не тайна, в какой зависимости и в военном смысле, и в вопросе о средствах на дальнейшее ведение войны, мы находимся от наших союзников и главным образом от Америки». Западные кредиты предоставлялись Временному правительству не за «демократические достижения», а только при условии продолжения войны Россией: «Не будет войны не будет займов»,—говорил И.Рут2075. Русское «пушечное мясо» в обмен на западные деньги, не новость, но кроме этого после войны Россия должна была еще и вернуть эти же деньги, да еще с процентами — отличный бизнес. Генерал Джадсон имел все основания заявить, что сравнительно небольшие затраты на Россию десятикратно окупились бы на войне2074.

«Отрабатывая» еще не полученные, а только обещанные американские кредиты, в июне голодная, истощенная тремя годами войны русская армия поднялась в свое последнее в Первой мировой войне наступление... Кредиты, выделенные Временному правительству, составили всего лишь 125 млн. долл, что было в несколько раз меньше сумм кредитов, уже предоставленных США Англии и Франции. Между тем, отмечал Хауз, «если денег не будет, он [Бахметев] уверен, что правительство не протянет». По мере продолжения войны политики в Петроградском Совете все больше и больше левели. Хауз, похоже, понимал чрезвычайность ситуации. Он предупреждал Вильсона: «...Не думаю, будто уделяемое нами российской ситуации внимание может оказаться чрезмерным, ибо в случае неудачи наши трудности будут огромными и многочисленными»2075. Но в последний момент союзники отвернулись от России.

Складывалось парадоксальное и трагическое положение: Россия, спасшая Антанту в 1914-1916 гг., внесшая самый большой вклад в коалиционную войну, пошедшая за демократическими лозунгами «союзников», была брошена ими на произвол судьбы...

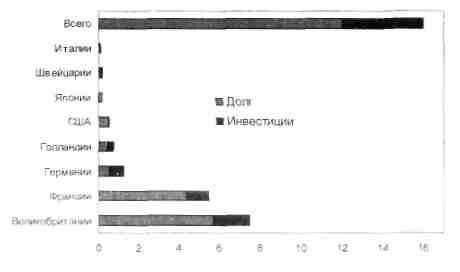

Совокупный (военный и довоенный) внешний долг России определялся в размере 12-13 млрд. золотых рублей, кроме этого иностранные инвестиции составляли около 4—3 млрд. Т.е. внешний долг России составлял половину всех ее расходов за Первую мировую войну. Распределялся долг следующим образом:

444

Совокупный внешний долг России2076, с учетом иностранных инвестиций2077, к Октябрю 1917 г., (в млрд. золотых рублей):

Накануне октября 1917 г. общий (внешний и внутренний) государственный долг России составлял 64 млрд. руб., или семнадцать довоенных годовых бюджетов России, в том числе краткосрочная задолженность по внутреннему долгу — 17 млрд. руб. Внешний долг равнялся — 16 млрд. руб., из них краткосрочная задолженность — 9 млрд. руб.* В случае «победоносного» окончания Первой мировой войны разоренная войной Россия, как победитель, должна была выплатить только западным кредиторам сразу более четырех государственных золотых резервов 1913 года.

Наглядное представление о величине долга России к февралю 1917 г. позволяют дать некоторые сравнения. Так, только краткосрочные внешние обязательства России в 1917 г., в эквивалентном по ВВП (1913 г.) соотношении, примерно в 4 раза превосходили все внешние долги России 2000-го года. Но в 1917 г. в России не было сравнимых с 2000 г. объемов добычи нефти и газа, а была только разоренная Первой мировой войной страна... В случае успеха интервенции «союзники» навряд ли просто так отдали своим «белым» Баку, северные, черноморские и дальневосточные порты... В случае победы перед «белыми» лежала бы полностью опустошенная, разграбленная страна, лишившаяся выходов к морям и оказавшаяся в долговой кабале у своих «союзников». П. Краснов в этой связи писал про Деникина и белое движение: «Какой ужас и позор! Сделать Россию ареной мировой борьбы, подвергнуть ее участи Бельгии и Сербии, обескровить ее, сжечь ее города и села, истоптать ее нивы и ее, голодную, поруганную и оплеванную, ее, поверженную в прах собственным бессилием, добить до конца!»2078

Можно и необходимо привести другое сравнение, а именно долгов России «союзникам» и величины репарации наложенной ими на побеж-

* На внутренние займы России приходилось 83% всех военных займов.

445

денную Германию по Версальскому договору. В абсолютных величинах долги России союзникам были в два раза меньше репараций. Так предельные военные репарации с Германии были определены странами Антанты в размере 2,5 млрд. ф.ст., а совокупный военный и довоенный долги России союзникам оценивались в 1,5 млрд. ф.ст. Но в данном случае более важное значение имеют относительные показатели:

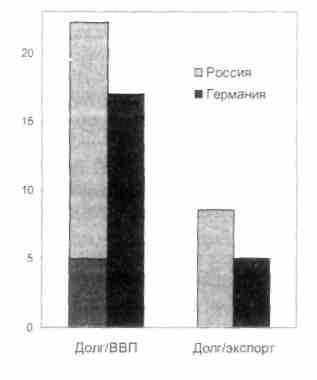

^ Отношение внешнего и внутреннего долга России и величины репараций с Германии (по плану Дауэрса) к ВВП* (в разах) Внешнего долга и репараций к экспорту России2079, и Германии2080 в 1913 г. (в разах)

* черный цвет — внешний долг России

Как наглядно демонстрирует график, внешний долг России" по отношению к ВВП был в 3,3 раза меньше, чем величина репарации с Германии. В то же время совокупный долг России (внешний и внутренний), по отношению к ВВП, на 20% превосходил сумму немецких репараций, которые были рассчитаны, как предельные. Правда, и их Германия выплатить не смогла. Но, скажет иностранный кредитор.

* График Долг/ВВП не дает абсолютных значений, а показывает только соотношение величин, из-за различной размерности сравниваемых параметров. ВВП в долларах 1990 г., долг и репарации в млн. фунтов стерлингов 1919 г.

** Без иностранных инвестиций и внутреннего долга, принадлежащего иностранным кредиторам.

446

можно было пожертвовать внутренним долгом ради выплаты внешнего... На практике это требование означало бы разорение собственной страны в угоду иностранным кредиторам. Напомним, для сравнения, что во время своей буржуазной революции Англия предпочла пожертвовать именно внешним долгом, но сохранить обязательства по внутреннему. Но даже если бы Россия согласилась пожертвовать внутренним долгом и выплатить весь внешний, у нее просто не было валюты для того чтобы выполнить свои обязательства в течение ближайшего столетия. Внешний долг по отношению к экспорту России более чем на 40% превышал предельные репарации с Германии. Конечно, Россия могла отдать весь свой золотой запас, но и он покрыл бы не больше 25% ее обязательств перед иностранными кредиторами.

Таким образом, уже к февралю 1917 г. Россия фактически являлась банкротом. Победа в Первой мировой войне оборачивалась для России полной колониальной зависимостью от своих союзников. Падение России не охладило пыла кредиторов, и основным требованием правительств Англии, Франции и США, неизменно предъявляемым к своим «белым союзникам» Деникину, Колчаку, Врангелю... оставался безусловный возврат долгов царского и Временного правительств. Победа, как «Временного правительства», так и «белых» в гражданской войне была равносильна государственному самоубийству России. По словам американца Б. Хоппера, в случае победы «Россия, вероятна была бы заложена иностранным банкам».

Причины аннулирования большевиками внешних долгов и национализации иностранной собственности кроются именно в этих предпосылках, а не в идеологии, которая служила лишь внешней формой...

Во-первых:

Первопричина кроется в невыполнении странами Антанты своих союзнических обязательств перед Россией. Так, английская промышленность к марту 1917 г. произвела лишь порядка 20-25% русских военных заказов2081, причем далеко не все оружие было поставлено в Россию. То же самое можно сказать о японских и шведских заказах2082. Первоклассные американские заводы «Ремингтон» и «Вестингауз» выполнили свои обязательства всего на 10%2083. Эти случаи невыполнения союзниками своих обязательств были скорее не исключением, а правилом. Н. Яковлев отмечал: «Заказы на винтовки были выполнены только на 5%, на патроны на 1%. Большинство заказов исполнено на 10-40%. Когда речь шла об уступке вооружения и снаряжения, то зачастую присылались неисправные или устаревшие предметы»2084. «В 1922 году советская делегация на международной экономической конференции в Генуе оценила ущерб, понесенный Россией в результате невыполнения союзниками своих обязательств в области материально-технической помощи, в 3 миллиарда рублей»2085.

447

Но это только относительно небольшая видимая часть вопроса. «Подводная часть айсберга» скрывается в том, что именно невыполнение союзниками своих фактических союзнических обязательств привело к радикальному перенапряжению сил России в войне. Ллойд Джордж уже после войны замечал: «История предъявит счет военному командованию Франции и Англии, которое в своем эгоистическом упрямстве обрекло своих русских товарищей на гибель, тогда как Англия и Франция так легко могли спасти русских и таким образом помогли бы лучше всего и себе»2086.

Этот счет Ллойд Джорджа можно примерно оценить исходя из размеров мобилизационной нагрузки стран участниц Первой мировой войны. При условии равенства среднегодовой мобилизационной нагрузки союзников2087, их помощь России, до октября 1917 г, должна была достичь 2-2,3 млрд. ф. ст.* Реально союзники оказали помощь на 0,8 млрд. ф.ст. Таким образом долг союзников перед Россией — счет Ллойд Джорджа, за время войны составил почти 1,5 млрд. ф. ст.** О величине этой суммы можно судить, сравнив ее с расходами Великобритании на ведение Первой мировой войны, которые достигли более 8 млрд. ф.ст.

Отсутствие союзнической помощи в тех конкретных условиях, привело к революции в России, ее поражению в войне и интервенции «союзников». После этого размер ущерба (долга союзников перед Россией) стал измеряться уже другим порядком...

Во-вторых:

Довоенные французские кредиты были по своей сути военными кредитами, Россия не столько получала от них выгоду, сколько обеспечивала безопасность Франции. Французы «охотно шли навстречу нам в деле помощи по постройке железных дорог, имевших большое значение для военных целей», но, по словам Сухомлинова, они «не могли быть всегда интересными в торговом отношении — их эксплуатация обещала убытки, а не доходы»2088. Представление об условиях этих кредитов дает пример лета 1913 г., когда французское правительство разрешило русскому «брать ежегодно на парижском рынке от 400 до 500 миллионов франков в форме государственного займа или ценностей, обеспечиваемых государством для реализации программы железнодорожного строительства во всей империи на двояком условии: 1.) Чтобы постройка стратегических линий, предусматриваемых в согласии с французским Генеральным штабом, была предпринята немедленно. 2.) Чтобы наличные силы русской армии в мирное время были значительно увеличены»2084. Кредиты выделялись под 7-11% годовых2090.

* Минимальная оценка только по мобилизационной нагрузке относительно ВВП. Следует при этом учитывать, что Россия получила союзническую помощь в виде кредитов на сумму около 0,8 млрд. ф. ст., из них 0,57 млрд. — от Англии.

** Примерно 14 млрд. золотых рублей

448

Во время войны французские кредиты были оплачены «русским государством кровью, миллионами людей и, в конце концов, его существованием. Вместе с тем эта помощь оказывалась при соблюдении строго коммерческих расчетов...»2091 Действительно, по военным кредитам платят не деньгами, а кровью, и Россия выполнила свой долг сполна. Г. Уэллс писал: «Страдания и смерть десятков тысяч русских солдат спасли Францию от поражения в этой кампании и сделали западные страны должниками великого и трагического русского народа»2092. Даже далеко не дружелюбно настроенный к России маршал Ф. Фош тем не менее утверждал: «Если Франция не была стерта с лица земли, то этим прежде всего мы обязаны России»2093.

В-третьих:

Все страны в той или иной мере аннулировали свои внешние и внутренние долги во время революций. Например, американцы во время своей революции отказались платить налоги, пошлины и использовать валюту Англии (по сути отказались от своих кредитных обязательств перед Англией), во время Великой французской революции правительство Франции отказалось от 2/3 своих государственных долгов, английское правительство во время своей буржуазной революции отказалось от уплаты всех своих — внешних долгов. Отказ от уплаты долгов был необходимым условием для успешного совершения любой революции, именно они помогают разорвать тот порочный круг, в котором оказалось зашедшее в тупик общество. Революции, национализации и отказ от уплаты долгов — это разовые экстраординарные события, показывающие что общество больно и ищет пути выздоровления В данном случае конфискации и аннулирование долгов не могут расцениваться в рамках традиционного права, поскольку оно в данном случае ставит законы выше условий выживания общества, что может привести только к его уничтожению. Большевики, точно так же, как в свое время американские, английские и французские революционеры, имели все права на аннулирование долгов, это право диктуется как высшими естественными законами развития человеческого общества, так и фундаментальными принципами демократии, которые проповедует тот же Запад...