Василий Галин Запретная политэкономия красное и белое

| Вид материала | Документы |

СодержаниеОктябрьская революция Как же обстояло дело с борьбой за хлеб в самой Белой армии? Экспорт и внутренний товарный хлеб до Первой мировой войны |

- Василий Галин Запретная политэкономия Революция по-русски, 9888.76kb.

- Комфорт копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Турку, Порвоо, без ночных переездов, 122.77kb.

- Белое Санаторий «Озеро Белое», 166.19kb.

- Контрольная работа по истории Отечества на тему: Факторы победы Красной Армии в Гражданской, 120.66kb.

- Контрольная работа №1 по дисциплине «Политэкономия», 358.97kb.

- -, 388.72kb.

- Дайв-центр «полярный круг», белое море полезная информация Белое море, 155.26kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Владимир Красное Солнышко крещение Руси; Ярослав Мудрый сын Владимира Красное Солнышко,, 77.19kb.

- Проект «Япония в Облаках» ! Премьера спектакля: театр «Белое Облако», 175.63kb.

^ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

После Октябрьской революции все проблемы, накопленные за три с лишним года войны царским и Временным правительствами, которые в конечном итоге привели их обоих к краху, обрушились на новое правительство большевиков. 15 января 1918 г. Ленин телеграфировал в Харьков С. Орджоникидзе с мольбой «..хлеба, хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может околеть...» Критичность сложившегося положения характеризует тот факт, что второй человек в государстве после Ленина — Л. Троцкий — 31 января был назначен главой Чрезвычайной Комиссии по снабжению и транспорту. Весной нехватка продовольствия достигла смертельно опасного предела, в городах северной полосы России разразился голод, в Петрограде давали по 50 г. хлеба

378

в день, в Москве—100 г. «Все сходились на том, что виноваты железные дороги, не успевающие перевозить хлеб. В действительности же, — отмечал Н. Стоун, — трудность состояла не в отсутствии железнодорожного транспорта — в 1918 году в стране имелось 18757 паровозов и 444 тысячи вагонов по сравнению с 17036 паровозов и 402 тысячами вагонов в 1914 году — а в отсутствии зерна: поезда гонялись за зерном, а не зерно за поездами»1783.

Резкое осложнение ситуации было вызвано тем, что основные губернии, поставщики товарного хлеба, находились на оккупированной немцами Украине и на уже охваченном гражданской войной Юге России. И это в добавление к тому, что с 1915 г. по октябрь 1917 г. посевная площадь в наиболее хлебородных районах и так уже сократилась на 20%, а в некоторых местах до 50%. С другой стороны, как отмечал К. Радек, весной 1918 года «крестьянин только что получил землю, он только что вернулся с войны в деревню, у него было оружие и отношение к государству весьма близкое к мнению, что такая вещь, как государство, вообще не нужно крестьянину. Если бы попытались обложить его натуральным налогом, мы бы не сумели собрать его, так как для этого у нас не было аппарата, старый был сломан, а крестьянин добровольно ничего бы не дал. Нужно было, в начале 18-го года, сначала разъяснить ему весьма грубыми средствами, что государство не только имеет право на часть продуктов граждан для своих потребностей, но оно обладает и силой для осуществления этого права»1786.

А вот как описывал ситуацию в русской деревне У. Черчилль: «Савинков дал нам интересное описание жизни деревни, когда однажды мне и Ллойд Джорджу довелось с ним завтракать. В некоторых отношениях его рассказ напомнил нам судьбы индийских деревень, в давно прошедшие времена переходивших от одних завоевателей к другим. Крестьянам принадлежала теперь вся земля. Они убили или прогнали прежних владельцев. Сельские общины сделались хозяевами новых и хорошо обработанных полей. Помещичьи усадьбы, о которых они так давно мечтали, принадлежали теперь им. Не было больше помещиков. Не было больше арендной платы. Крестьяне сделались полными хозяевами земли со всеми ее богатствами. Однако они еще не понимали, что при коммунизме у них будет новый помещик — советское государство, — помещик, который будет требовать более высокой арендной платы для прокормления голодных городов, коллективный помещик, которого нельзя будет убить, но который будет убивать их»1787.

У. Черчилль продолжал: «Крестьяне были в хозяйственном отношении независимыми. При своем простом образе жизни они всегда могли поддерживать свое существование и помимо всех современных условий цивилизации. Из кожи зверей они делали себе одежду и обувь. Пчелы давали им и мед, заменявший им сахар, и воск для освещения. Хлеб у них был, и было мясо, и разные коренья. Они пили, ели и работали в поте лица. Не для них были все эти слова: коммунизм, царизм, святая Русь, империя или пролетариат, цивилизация или варварство, тирания или свобода. Все это в теории было им безразлично, и не только в теории, но и

379

на практике. Они были и оставались людьми земли и тяжелым трудом зарабатывали свой хлеб.... Москва правила Россией, и, когда союзники победили и в победе своей исчерпали энергию борьбы, не было других соперников у Москвы. В стране разрозненных хозяйственных ячеек, ничем не связанных между собой, жизнь велась по примеру Робинзона Крузо, так же удаленного от цивилизации. Древняя столица находилась в центре сети железнодорожных линий, расходившихся из Москвы во все стороны. В центре сети сидел паук. Тщетной была надежда уничтожить его, двигая против него ряды опутанных паутиной мух! И тем не менее я считаю, что 20—30 тысяч решительных, сознательных, хорошо вооруженных европейцев без особых трудностей и потерь могли бы быстро домчаться по любому из железнодорожных путей до Москвы и вызвать на бой те силы, которые были против них»1788.

«Трогательная забота» У. Черчилля о русских крестьянах говорит о том, что он либо забыл историю своей страны в период буржуазной революции и индустриализации, либо был крайне заинтересован в превращении России «в страну разрозненных хозяйственных ячеек, ничем не связанных между собой», в уничтожении городов и в возврате ее в эпоху глухого феодализма с его натуральным хозяйством, невежеством и отсталостью... По крайней мере никто не сделал для этого больше, чем «борец за демократию» У. Черчилль. Ассоциации с индийскими крестьянами, видимо, тоже были не случайны, империалистический менталитет Черчиллей не шел дальше видения России, как английской колонии по типу второй Индии...

На практике единственной мерой, способной спасти города от голодной смерти, оставалось расширение и ужесточение мер, введенных еще царским и Временным правительствами по принудительному изъятию продовольственных запасов. О них И. Сигов докладывал еще в мае 1917 г.: «И при старом режиме, когда царское правительство не стеснялось мерами принуждения и насилия, обязательная разверстка хлеба... провалилась с треском. Дальше старому правительству оставалось только одно: производить в деревне повальные обыски и повсюду отбирать хлеб силой, не останавливаясь ни перед чем. Но на такую прямолинейность едва ли решилось бы даже царское правительство»1789. Временное правительство пошло на такую «прямолинейность», но и ее оказалась недостаточно. Продовольственная политика Временного правительства провалилась с еще большим «треском».

Сразу после Октября Ленин пытался избежать радикальных мер и предлагал обязать всех крестьян сдавать излишки продовольствия в обмен на квитанции, которые, как и в прежние времена, концентрировались в основном у кулаков. Но эта инициатива распространения не получила. Тогда под давлением крестьян и левых эсеров в феврале 1918 г. был принят Закон о социализации земли, который провозгласил переход земли из частной собственности в общенародную. В основу закона был положен эсеровский принцип уравнительного распределения земли

380

между крестьянами, а на деле — фактический передел земли в пользу бедноты.

9 мая была введена продовольственная диктатура. Наркому продовольствия были предоставлены чрезвычайные полномочия «по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими». Все организации и учреждения обязывались «безоговорочно и немедленно» исполнять все распоряжения наркома, касающиеся продовольственных вопросов. Крестьянам устанавливались нормы душевого потребления: 12 пудов зерна, 1 пуд крупы на год и т.д. Сверх этого весь хлеб считался излишками и подлежал отчуждению. Изъятие продовольствия в деревнях осуществлялось продовольственными отрядами, в которые по очереди посылались рабочие*.

Тем временем голод охватывал всю Россию, радикализовывал, как села, так и города, и не потому, что большевики вывозили и где-то «прятали хлеб от народа, чтобы закабалить его», а потому, что хлеба просто не было. Французский дипломат в мае-июне 1918 г. записывал: «К пробуждению религиозных чувств надо добавить голод, который с каждым днем становится все более и более угрожающим. В Петрограде норма хлеба сейчас 45 граммов в день, причем хлеба из соломы. Три дня его не давали вовсе, а на четвертый его заменили 45 граммами подмороженной картошки. Фунт свинины (450 граммов) стоит двадцать три рубля, а говядина или конина — более десяти. В различных местах прошли стихийные митинги, красногвардейцы стреляли в рабочих. Между властью и рабочими, как когда-то между царем и его народом, встала кровь»1790. Л. Робиен продолжал: в Вологде «организованы отряды красногвардейцев для защиты города от банд голодных крестьян, которые, как говорят, идут на Вологду, чтобы свергнуть там советскую власть. Во всех провинциях происходит нечто подобное. Правительство пытается изменить ситуацию, издав декрет о всеобщей мобилизации и призывая весь народ взяться за оружие против буржуазии, захватчиков и контрреволюционеров. Но сейчас все говорят о том, что народные массы скорее готовы подняться против большевиков. Ведь уже не идет речь о том, чтобы пойти грабить напуганных помещиков, теперь нужно отправляться в деревню, чтобы отнять у крестьянина то немногое, что у него еще осталось. Впрочем, не думаю, что они достаточно сильны для этого»1791.

Борьба за хлеб принимала все более радикальные формы. Она вызвала широкомасштабную гражданскую войну в деревне, которая началась с создания 11 июня 1918 г. особых чрезвычайных организаций — ко-

* До января 1919 г. Петроградский Совет направил 189 отрядов общей численностью 72 тыс. человек. Продовольственные отряды вскоре были преобразованы в «Продармию». Численность бойцов продотрядов в октябре 1918 г. составляла 23 тыс. человек и достигала максимальной численности 62 тыс. к декабрю 1920 г. и на 1 января 1921 г. сократилась до 49 тыс. (Стрижков Ю.К. Продовольственные отряды в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 1917-1922 гг. М., 1973, с. 119,255.)

381

митетов бедноты, перед которыми стояло две задачи: распределение конфискованной у кулаков собственности среди сельской бедноты и, главное, содействие в изъятии излишков хлеба у кулаков (за это часть зерна предоставлялась самим комбедам до 15 июля бесплатно, а затем с большой скидкой). Ленин призывал: «Ни один пуд хлеба, не должен оставаться в руках держателей... Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, врагами народа, предавать их революционному суду с тем, чтобы виновные приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет, изгонялись навсегда из общины, а все их имущество подвергалось конфискации...»

Но предпринимаемые меры не достигали цели: армия и города были обречены на голодную смерть. 10 августа Ленин предлагает наркому продовольствия Цюрупе проект декрета: «...в каждой хлебной волости 25-30 заложников из богачей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков». Цюрупа прикинулся непонимающим, указав, что взятие заложников весьма трудно осуществить. Ленин отправил ему вторую, совершенно недвусмысленную записку: «Я предлагаю «заложников» не взять, а назначить поименно по волостям. Цель назначения именно богачи, так как они отвечают за контрибуцию, отвечают жизнью за немедленный сбор и ссыпку излишков хлеба в каждой волости»1792. «Мы были ошеломлены, прочитав этот проект, — писал Цюрупа в своих воспоминаниях. — Принятие такого декрета привело бы к массовым казням. В конце концов проект Ленина был отклонен»1793. Однако уже через несколько дней тот же народный комиссар продовольствия заявил: «у нас нет другого выхода, как объявить войну деревенской буржуазии... Речь идет о войне, только с оружием в руках можно получить хлеб».

Ленин указывал на вынужденность этих мер, противоречивших стратегии большевиков: «Да, революция наша (октябрьская) буржуазная, пока мы идем вместе с крестьянством, как целым. Это мы яснее ясного сознавали, сотни и тысячи раз с 1905 года говорили, что никогда этой необходимой ступени исторического процесса ни перепрыгнуть, ни декретами отменить»1794 Позже Ленин снова возвращался к теме: «В октябре 1917 года мы брали власть вместе с крестьянством в целом. Это была революция буржуазная, поскольку классовая борьба в деревне еще не развернулась... В стране, где пролетариату пришлось взять власть при помощи крестьянства, где пролетариату выпала роль агента мелкобуржуазной революции, — наша революция до организации комитетов бедноты, то есть до лета и даже осени 1918 года, была в значительной мере революцией буржуазной»1795.

С другой стороны, Ленин отмечал: «Вышло именно так, как мы говорили. Ход революции подтвердил правильность нашего рассуждения. Сначала вместе со «всем» крестьянством против монархии, против помещиков, против средневековья (и постольку революция остается буржуазной, буржуазно-демократической). Затем вместе с беднейшим крестьянством, вместе с полупролетарием, вместе со всеми эксплуатируемыми — против капитализма, в том числе против деревенских богатеев, спекулянтов, и постольку революция становится со-

382

циалистическою»1796. Троцкий дополнял: «Уничтожение сословного крепостничества встретит поддержку всего крестьянства, как тяглового сословия. Подоходно-прогрессивный налог встретит поддержку огромного большинства крестьянства. Но законодательные меры в защиту земледельческого пролетариата не только не встретят такого активного сочувствия большинства, но и натолкнутся на активное сопротивление меньшинства. Пролетариат окажется вынужденным вносить классовую борьбу в деревню и, таким образом, нарушать ту общность интересов, которая несомненно имеется у всего крестьянства, но в сравнительно узких пределах. Пролетариату придется в ближайшие же моменты своего господства искать опоры в противопоставлении деревенской бедноты деревенским богачам, сельскохозяйственного пролетариата — земледельческой буржуазии»1797. Ленин и Троцкий таким образом развивали и обосновывали тезисы Маркса о непрерывной революции, данные в конце 40-х годов XIX века. В «Обращении к Союзу коммунистов» и в письме Энгельсу 1856 г., Маркс говорил: «Все дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны»1798.

Столь быстрый переход от первого буржуазного этапа революции ко второму социалистическому был вынужденной мерой, диктовавшейся объективными хозяйственно-экономическими условиями. Они требовали жесткой мобилизации экономики, которой большевики придавали идеологическую окраску. Именно в этом смысле председатель ВЦИК Я. Свердлов предлагал «расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, разжечь там гражданскую войну...», чтобы получить хлеб у крестьян1799. О том же говорил и Л. Троцкий: «Наша партия за гражданскую войну. Гражданская война уперлась в хлеб»1800.

Осенью 1918 г. большевики предпримут несколько попыток вернуться к экономическим методам хозяйствования, так, 30 октября была сделана попытка ввести продналог, а затем из-за быстрого обесценивания денег перейти к натуральному обмену — бартеру с деревней (в хлебных местностях 85% стоимости товаров крестьяне должны были оплачивать натурой.) В ноябре отменены «комбеды»*. Однако все попытки ввести экономические отношения потерпели неудачу, рыночные методы не работали, поскольку была разрушена сама экономическая основа общества, и речь шла уже об элементарном биологическом выживании.

В январе 1919 г. Совнарком издал декрет об обязательной сдаче крестьянами государству всех излишков хлеба и фуража — продразверстке. Продовольственная диктатура приобретала черты «военного коммунизма». Государственные органы давали планы по изъятию продовольствия производящим губерниям, уездам, волостям, селениям, крестьянским дворам, при этом использовался в общем-то привычный для общины принцип круговой поруки. В стране была запрещена частная

* «Комбеды» просуществовали всего пять месяцев (реально действовали еще меньше). На Украине, где социальное расслоение на селе было более резким, чем в России, «комитеты незаможних крестьян» пережили введение НЭПа.

383

торговля хлебом и другими продуктами, введена карточная система, в том числе и на промышленные товары повседневного спроса. Пайками было обеспечено практически все городское население и часть сельских кустарей (всего 34 млн. человек). В 1920 г. система пайков постепенно была заменена оплатой труда натурой. Пенсиями и пособиями (в натуре, продовольствием) были обеспечены 9 млн. семей военнослужащих. За счет прямого внерыночного распределения городское население получало от 20 до 50% потребляемого продовольствия. Остальное давал черный рынок («мешочничество»), на который власти смотрели сквозь пальцы1801.

Вполне естественно, что деревня оказывала яростное сопротивление изъятию хлебных излишков, что в сочетании с «крестьянским бунтом» привело к массовым крестьянским выступлениям. Только в 20 районах центральной России в 1918 году вспыхнуло 245 крупных крестьянских восстаний1802. В селах и деревнях разыгрывались настоящие сражения. В августе 1918 г. в Ижевске, где большевики получили всего 12% мандатов на выборах в Советы, вспыхнуло восстание. Восставшие рабочие создали «Ижевскую народную армию», насчитывавшую более 30 тыс. человек. В августе 1918 г. Ленин, озабоченный размахом крестьянского восстания в Пензенской губернии, телеграфирует в губисполком требуя: «Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города»1803. В мае 1919 года произошло 93 крестьянских восстания в Киевской, Черниговской, Полтавской губерниях и в окрестностях Одессы. За первые двадцать дней июля официальные данные ЧК сообщают о 210 восстаниях, в которых приняло участие несколько сотен тысяч крестьян...

В феврале-марте 1920 года новое грандиозное волнение, так называемое «вилочное восстание», охватило обширное пространство между Волгой и Уралом, Казанскую, Симбирскую и Уфимскую губернии. За несколько недель восстание охватило десятки уездов. Численность повстанческой крестьянской армии «черных орлов» в момент наивысшего подъема достигала 50 тысяч человек. Части ЧК и ВОХРа, вооруженные пушками и пулеметами, безжалостно истребляли повстанцев с их вилами и пиками. За несколько дней тысячи крестьян были убиты и сотни сел сожжены1804. Большевики прибегали к крайне жестким мерам: «...Вот красноречивое свидетельство Мартына Лациса, в то время председателя Украинской ЧК: «Заложники — женщины, дети, старики — изолированы в лагере недалеко от Майкопа, выживают в страшных условиях, при холоде, октябрьской грязи... Дохнут, как мухи...»1805 После быстрого подавления «восстания вил» пламя крестьянских волнений снова распространилось на центральные и средневолжские губернии, также сильно затронутые реквизициями: Тамбовскую, Пензенскую, Самарскую и Саратовскую.

Но отступать большевикам было некуда, голод в городах делал их своими заложниками. В феврале Троцкий утверждал: «...первый вопрос — продовольствие. Рабочие Москвы, Петрограда, Иваново-Воз-

384

несенского района, Донецкого бассейна и даже Урала терпят жесточайшую продовольственную нужду, а временами тяжко голодают. Голодают московские и питерские пролетарии не день и не два, а в течение уже нескольких лет. Голодают железнодорожные рабочие. От голода слабеет не только тело человека, но и его дух. Руки опускаются, падает воля. Трудно поднять голодных рабочих на напряженную, энергичную, согласованную работу. Первым делом нужно накормить рабочих. Нужно собрать для промышленности хоть небольшой продовольственный фонд (запас) или — говоря по-военному — создать продовольственную базу. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет поставил задачу: собрать 300 миллионов пудов продовольствия на поддержку промышленных и транспортных рабочих. Много ли это? Нет, ничтожное число. До войны помещики, спекулянты и кулаки ежегодно вывозили за границу по 600 миллионов пудов, по 750 и по 900, то есть в два, два с половиной и три раза больше того, что нам необходимо собрать теперь... А урожай хлебов всей России составлял в среднем почти три с половиной миллиарда пудов. Таким образом, запас в 300 миллионов пудов совсем небольшое число, около десятой доли всего урожая, то есть 4 фунта с пуда. Кто может и должен этот фонд создать? Крестьянство...»1806

Радикализм борьбы за хлеб был обусловлен еще и тем, что протекала она во время крайне ожесточенной гражданской войны. Деникин вспоминал: «То, что открылось впоследствии, превзошло значительно наши тогдашние «оптимистические» предположения. Советские источники приоткрывают нам картину того тяжелого, почти катастрофического положения, в котором победители докатились до Дона. Страшнейшая эпидемия тифа, большие потери и дезертирство выкосили их ряды... У нас был хаос в тылу, но у них вовсе не было никакого тыла. «Железные дороги, — говорит советский официоз, — совершенно разрушенные противником (нами), стали. Между Красной Армией и центром образовалась пропасть в 400 верст, через которую ни подвезти пополнения, ни произвести эвакуацию, ни организовать санитарную помощь было невозможно...»1807 «Какую же силу представляет собой ныне большевизм? Я не стану излагать своего мнения и ограничусь оценкой, данной Троцким на заседании революционного военного совета Южного фронта. «Отсутствие продовольствия, расстройство транспорта, голод, холод, глухое и открытое недовольство нами масс — все это грозит последствиями, которые до конца напряженная власть не в состоянии будет ликвидировать. Наш противник также совершенно выдохся, и весь вопрос в том, кто из нас в состоянии будет выдержать эту зиму. Мы не в состоянии воевать, они тоже, поэтому во что бы то ни стало надо наступать»1808.

^ Как же обстояло дело с борьбой за хлеб в самой Белой армии?

Потребности белогвардейцев в продовольствии, в отличие от большевиков, на Севере полностью покрывались за счет поставокинтервентов. Белая армия Юга России находилась в сельскохозяйственных районах, являвшихся основными источниками товарного хлеба в дореволюционной России. Тем не менее меры, которые использовали белогвардейцы были

385

основаны на не меньшем насилии и жестокости и отличались от большевистских только своим неорганизованным характером, придававшим «самообеспечению» вид откровенного грабежа. На Севере французский дипломат раздраженно писал: «...союзники до настоящего времени не установили здесь право реквизиции. Крестьяне придерживают продукты, отказываясь их продавать в ожидании повышенных цен. Я понимаю, что мы отвергаем большевистские методы, которые, расстреляв нескольких мужиков, в одно мгновение собирали с каждой деревни вереницы нагруженных телег. До этого нам далеко, и мы, забыв, что идет война, позволяем русскому крестьянину, наиболее хитрому и жадному до наживы из крестьян других стран, обманывать себя! И до тех пор, пока мы будем продолжать любезничать с этими стыдливыми большевиками или эсерами, мы будем вынуждены терпеть подобные вещи!»1809 Всего через полгода после прихода белых на Северо-западе: «Против ставшего всесильным помещика, сего грозным и безапелляционным — «вернуть!», к концу лета 1919 года вновь стоял угрюмый, раздраженный крестьянин. Здесь скапливались все горечи в одну чашу. Помещичьи претензии осложнились требованиями всевозможных военных властей. Деревня систематически эксплуатировалась, не получая взамен ничего или очень мало. Требования эти росли и росли, принимая чем дальше, тем все более чудовищные размеры, пока они, наконец, не приняли характера беззастенчивого обирания деревни оптом и в розницу, натурой и деньгами»1810. «К концу лета 1919 г. деревня в своей массе определенно настроилась против белых. Формула «белые не лучше красных» стала избитым местом всех деревенских разговоров»1811.

На Юге. «Специальные отряды (деникинских войск) не жалели шомполов и виселиц для непокорных. Тех, кто не давал продовольствия, расстреливали на месте. Еще сильнее приток в отряды повстанцев увеличился после того, как каратели, не добившись от крестьян добровольной сдачи оружия, стали сжигать целые деревни»1812. В тылу Добровольческой армии, по воспоминаниям Раковского, «обыски и аресты, в особенности среди... рабочих, принимали характер какой-то вакханалии. Аресты производились чаще всего под предлогом сочувствия большевикам, причем это сочувствие выражалось, например, в том, что рабочие жаловались на дороговизну, на невозможные условия существования. Профессиональные союзы ожесточенно преследовались... Озлобленно преследовались и кооперативы, которые являлись могущественными конкурентами крымским хищникам-спекулянтам, в числе которых были и лица, занимавшие высокие административные посты, вплоть до министерских. Крымские кооперативы в конце концов подверглись жесточайшему разгрому под тем предлогом, что у них существует, мол, связь с советскими кооперативными организациями»1813.

Деникин вспоминал: «Окружная администрация Черноморской губернии оказалась в некоторых местах корыстной и преступной; войска злоупотребляли не раз реквизициями; контрразведка вносила своими действиями элемент произвола; карательные экспедиции были суровы. Все это правда. Но, с другой стороны, в Черноморье более, чем где-либо, по

386

бытовым и историческим условиям власть встречала противодействие населения во всех законных и естественных требованиях. Кары и репрессии вызывались тяжелой необходимостью — тем обстоятельством, что население знало хорошо свои права, но решительно уклонялось от всяких тягот и повинностей государственных»1814. Врангель рисовал «...удручающую картину наследия, полученного им от генерала Май-Маевского: систему «самоснабжения», обратившую «войну в средство наживы, а довольствие местными средствами — в грабеж и спекуляцию...»1815

В Сибири. «...Я был и есть сторонник передачи всей земли крестьянам и всем тем, кто хочет обрабатывать ее своими усилиями...» — заявлял Колчак 16 февраля 1919 года1816. «Но местные крестьяне уже пользовались помещичьими угодьями и считали землю своей, пытались даже доказать явившимся «законным владельцам», что земля принадлежит им «по приказу адмирала» и что об этом написано «крупным шифром» во всех уфимских и омских газетах. Но этот спор решался на месте — и, конечно, не в пользу крестьян, и не так, как было написано в грамотах и декларациях Колчака. Крестьян начали арестовывать, судить, пытать и расстреливать каждого пятого. Итак было везде, где интересы «законных владельцев» сталкивались с интересами крестьян. Так осуществлялась на практике «передача всей земли крестьянскому населению»1817. В результате: «Все деревни от Нижнего Кучука до Волчихи... настроены по-большевистски, — говорилось в одном из документов того времени, — всячески препятствуют нашим отрядам, не дают подвод, хлеба, питания, сбивают ложными сведениями... В селе Вознесенском в бою участвовали жители: стреляли из домов и огородов, выдавали красным всех скрывавшихся при отступлении Славгородского отряда наших солдат, били их лопатами, граблями, отказывались давать подводы даже для раненых»... По образному выражению одного из свидетелей новой «демократии», «Сибирь была превращена в необъятное смрадное кладбище, где бродили полуживые люди-тени»1818.

Профессор Калифорнийского университета Ларс Ли, сравнивавший в конце XX века продовольственную политику царского, Временного и советского правительств, приходил к выводу, что «только большевики смогли создать работоспособный аппарат продовольственного снабжения и тем укрепили свою власть»1819. Крестьяне, испытав на своей шкуре власть «временных», «белых», «зеленых» и «красных» остановили свой выбор на последних.

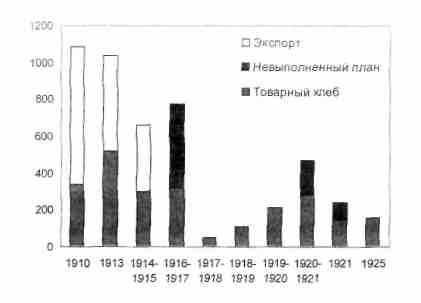

Наглядно положение с обеспечением армии и городов продовольствием демонстрирует график поступления товарного хлеба на внутренний рынок. Уже в конце 1916 г. города и армия находились на грани голода. Революционные события 1917 г. привели к резкому сокращению поставок товарного хлеба. В 1918 г. ситуация осложнилась тем, что основные зернопроизводящие губернии находились в зоне белогвардейцев и интервентов, а потребляющие, промышленные в — большевистской. Советская Россия оказалась по сути отрезанной от традиционной зерновой базы Российской империи. Рост количества товарного хлеба

387

с 1917 по 1920 гг. объясняется предпринятыми репрессивными мерами и освобождением территорий, занятых белыми армиями, что сопровождалось соответствующим приростом населения. Как следствие, среднедушевое потребление хлебов зачастую не только не увеличивалось, а наоборот сокращалось.

^ Экспорт и внутренний товарный хлеб до Первой мировой войны,

продразверстка, продналог 1921 г.

и хлебозаготовки 1925 г. хлебов в млн. пудов1820

Совокупный товарный хлеб (пшеница, рожь, ячмень, овес) в последние годы перед Первой мировой войной составлял 20-25% общего сбора хлебов, в том числе экспорт 11-19%.

С. Кара-Мурза справедливо указывает, что «ни одно правительство не вводит чрезвычайные меры без крайней необходимости, ибо они дороги и вызывают недовольство большей или меньшей части населения. Идя на чрезвычайные меры, правительство тратит свой политический «капитал». Поэтому вопрос стоит так: что вызовет большие по масштабу страдания — применение чрезвычайных мер или отказ от них?»1821 С. Кара-Мурза приводит пример из французской революции, который давал историк А. Матьез в книге «Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора» — скрупулезное описание французской «продразверстки». Вот главные ее уроки. Чрезвычайные продовольственные меры во Франции были введены сторонниками экономического либерализма, принципиальными противниками любого государственного регулирования рынка. Значит, дело не в доктринах и не в теориях. Меры были исключительно жесткими. Первым законом предписывалось реквизировать у земледельца лишь излишек урожая. Крестьянину оставляли «семейный запас» (достаточный для пропитания семьи в течение года) и семена для посева. Позднее Конвент спе-

388

циальным декретом отменил семейный запас, и Продовольственная комиссия «превратила все продовольственные запасы республики в общую собственность». Проводились обыски домов и квартир, изымалось почти все продовольствие. Единой для всей страны нормы оставляемого жителям хлеба установлено не было, но она везде была очень мала. Например, в округе Шомон она составляла 1 пуд, то есть 16 кг на жителя, излишек он должен был сдать на военный склад в течение 5 дней. Реквизиции проводились национальной гвардией и часто сопровождались боями. Были введены хлебные карточки и смертная казнь за спекуляцию. По словам А.Матьеза, результат был таков: «правительство Робеспьера спасло рабочую Францию от голода»1822.

В своей борьбе за хлеб большевики далеко ушли даже за грань «пролетарской диктатуры», эта политика получила название «военного коммунизма». В. Ленин писал: «Своеобразный «военный коммунизм» состоял в том, что мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих...»1823 Л. Троцкий указывал, что в тот период «хозяйственные задачи советского правительства сводились... главным образом к тому, чтоб поддержать военную промышленность и использовать оставшиеся от прошлого скудные запасы для войны и спасения от гибели городского населения. Военный коммунизм был, по существу своему, системой регламентации потребления в осажденной крепости»1824.