Жидко максим Евгеньевич психотерапия в особых состояниях сознания

| Вид материала | Документы |

СодержаниеАнтисуггестивный барьер |

- Леонид Фокич Бурлачук, Александр Суренович Кочарян, Максим Евгеньевич Жидко Психотерапия, 9469.82kb.

- Леонид Фокич Бурлачук, Александр Суренович Кочарян, Максим Евгеньевич Жидко Психотерапия, 9469.52kb.

- Леонид Фокич Бурлачук, Александр Суренович Кочарян, Максим Евгеньевич Жидко Психотерапия, 9474.4kb.

- Трансакционный анализ (Э. Берн), 739.79kb.

- П. Д. Успенский содержание посвящение предисловие психология возможной эволюции человека, 883.85kb.

- Литература по курсу "основы психотерапии", 100.53kb.

- Журнал "Психотерапия", 2010 г. №5 (89), стр. 24-33, 350.55kb.

- М. В. Ломоносова Проблема сознания как философская проблема Статья, 140.31kb.

- Экзаменационные билеты по курсу " психотерапия, 24.39kb.

- Обзор современных интегративных дыхательных психотехник, 86.69kb.

3 Из двух крайних точек зрения внутри одной метапрограммы, вероятно, только одну вы не сможете принять или понять. Противоположная и будет вашей собственной.

1. Активный — пассивный Первая метапрограмма касается образа действия.

| Активный человек | |

| Сам проявляет инициативу, быстро начинает и продвигает дело вперед. Не дожидается, пока другие начнут действовать | Ждет, когда другие начнут действовать, или выжидает удобного случая для старта. Может провести в нерешительности много времени или вообще на предпринять никаких действий |

| Будет скорее использовать законченные предложения с личный подлежащим (существительным или местоимением), с глаголом в активном залоге и реальным дополнением, например: «Я собираюсь вылечиться за короткий срок!" | В его речи будут чаще встречаться глаголы в пассивном залоге и незаконченные предложения. Вероятно, он будет употреблять определительные фразы и номинали-зации, например: «Есть ли какая-нибудь возможность излечиться от этого заболе- |

| Чаще мотивируется фразами типа: «Иди туда», «Сделай это», «Пора действовать» | Будет лучше реагировать на фразы типа: «Подожди», «Давай проанализируем», «Подумай об этом» и «Посмотрим, что думают другие» |

2. Приближение — уклонение

Вторая метапрограмма объясняет, каким образом люди фокусируют свое внимание и создают проблемы при установлении хорошо сформированного результата. Вспомните старую нравственную дилемму бизнеса, образования и воспитания детей: чем лучше стимулировать, пряником или кнутом? Другими словами, Предложить ли человеку награду или пригрозить ему? Исходя из понимания метапрограмм, ответ, конечно, таков: все зависит от того, кого вы хотите мотивировать — людей типа «приближение» или «уклоняющихся». А спорить о том, какой из этих способов лучше, в обшем случае совершенно бессмысленно.

| Люди с метапрограммой приближения | Люди с метапрограммой уклонения |

| Фокусируются на своих целях, продвигаясь к тому, чего хотят Зажигаются знанием цели и вознаграждением Говорят о том, чего они хочят, достигают или обретают Лучше справляются с делами там, где необходима способность неотступно стремиться к определенной цели | Легко осознают проблемы, зная, чего следует избегать, петому что они четко представляют себе, чего они не хотят Мотивируются избеганием проблем и наказания Ведут речь о тех ситуациях, которых хотели бы избежать, и о проблемах, которые хотели бы обойти стороной Превосходны в обнаружении ошибок и будут хорошо работать, например, контролерами качества (а также критиками) |

3. Внутренняя референция — внешняя референция

Эта метапрограмма касается того, где люди находят свои нормы.

| Люди с внутренней референцией | Люди с внешней референцией |

| Будут обращаться к своим внутренним нормам и использовать их для сравнения | Нуждаются в том, чтобы кто-то другой ука- |

| зал им норму и направленность действий. | |

| различных образцов действий и для принятия решения относительно того, как | Они убеждаются в том, что работа выполнена хорошо, лишь тогда, когда кто-то |

| поступить. В ответ на вопрос: «Как вы | скажет им об этом |

| узнаете о том, что хорошо справились с | |

| работой?» — они вероятнее всего скажут | |

| что-то вроде: «Я просто знаю об этом» | |

| Воспринимают информацию, но настаи- | Таким людям необходимы внешне опре- |

| вают на самостоятельном решении, опи- | деленные нормы. Они будут выспраши- |

| рающемся на их собственные нормы. Со- | вать вас о ваших нормах. Все это выглядит |

| противляются любому чужому решению, | так, как будто они с трудом принимают |

| даже если это решение в их пользу | решения |

| С трудом поддаются управлению. Из них могут получиться хорошие предпринима- | Нуждаются в том, чтобы их вели и ими управляли, Им необходимо, чтобы нормы |

| тели, и они обычно сами находят себе | были установлены извне, в противном слу- |

| работу. Не нуждаются в управлении со | чае они никогда не уверены в том, что |

| стороны | поступают правильно |

4. Альтернативы - рецепты

Эта метапрограмма определяет открытость и свободу мышления человека, его творческий потенциал.

| Сторонники альтернатив | Любители рецептов |

| Стремятся иметь выбор и рассматривают различные возможности, чувствуя себя скованно, если им приходится следовать строгому предписанию, каким бы хорошим оно ни было | Незаменимы в выполнении четких предписаний, хорошо спланированной последовательности действий, но не очень удачно действуют в тех случаях, когда им самим приходится составлять планы, поскольку больше интересуются тем, как выполнять задание, а не целью. Чаще всего убеадены, что существует «правильный» способ делать вещи |

| При вопросе: «Почему вы выбрали именно эту работу?» объяснят причины, по которым они занимаются именно этим | Скорее всего расскажут о том, как они к этому пришли, или просто приведут факты, ответив так, как будто им задали вопрос «как», а не «почему» |

| Отзываются на рационализаторские идеи, которые расширяют их возможности выбора | Реагируют на идеи, которые открывают перед ними четко размеченный проверенный путь |

5. Общий — частный Этот паттерн имеет дело с процессом деления (обобщения).

| «Общие» люди | |

| Нравится рассматривать задачи крупным планом. Они чувствуют себя более комфортно, работая с большими кусками информации и мысля глобально. Будут видеть последовательность целиком, как один кусок, а не серию следующих друг за другом шагов Любят обобщать, иногда пропуская шаги в последовательности, тем самым создавая трудности для ее воспроизведения и теряя информацию | Более комфортно чувствуют себя среди мелких кусков информации, из которых могут выстраивать куски больших размеров. Поэтому любят иметь дело с последовательностями и лишь в крайних случаях переходить к следующему шагу в той последовательности, которой он следует. Имеют склонность уточнять и все называть собственными именами, давая точные описания Успешно справляются с разработкой планов и стратегий, а также с задачами, состоящими из небольшого количества последовательных шагов и требующими вниманий к деталям |

Разговаривая с пациентом, вы можете определить, мыслит ли он общими или частными категориями, опираясь на следующий критерий: описывает ли он детали или рисует картину крупным планом?

6. Сходство — отличие

Это метапрограмма того, как люди делают сравнения. Одни люди замечают то, что является сходным в различных вещах. Их относят к категории «ищущих сходство». Другие при сравнении обращают внимание на отличия. Они часто указывают на отличительные черты и нередко вступают в споры. Человек, который мыслит от общего к частному и обращает внимание на отличия, будет прочесывать информацию до мельчайших подробностей в поисках расхождений. Если вы при этом склонны к тому, чтобы искать сходства и мыслить обобщениями, то такой человек доведет вас до сумасшествия.

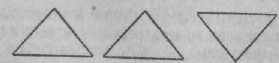

Взгляните на три треугольника, изображенных на рисунке. Прервитесь на минуту и ответьте про себя на вопрос: «Какая связь между этими треугольниками?»

Правильного ответа на этот вопрос, конечно, не существует, поскольку связь эта включает как сходство, так и различие. Но этот вопрос выделяет четыре возможные реакции.

Одни люди, ищущие сходство, отметят те вещи, которые оказываются одинаковыми. Они могут сказать, что все три треугольника равны между собой (что на самом деле верно). Такие люди часто будут довольствоваться одной и той же работой на протяжении многих лет, при этом они будут хорошо справляться с теми задачами, которые, по существу, похожи ■

друг на друга.

Найдутся люди, которые заметят сходство с исключениями. Они сначала увидят сходство, а затем отличия. Глядя на рисунок, они могут отметить, что два треугольника одинаковы, а третий отличается от них, будучи перевернутым. (Совершенно верно.) Такие люди часто предпочитают, чтобы изменения происходили постепенно и небыстро и чтобы ситуации на работе медленно развивались во времени. Когда они узнают, как выполнять работу, они готовы заниматься ею долго и достигают успеха в решении большинства задач. Они часто пользуются компаративами, например, «лучше», «хуже», «больше», «меньше» Они реагируют на ту рационализацию, которая выражается словами «лучше», «улучшенный» или «усовершенствованный».

По-другому будут реагировать люди, обращающие внимание на отличия. Они скажут, что все три треугольника различны. (Что опять же верно.) Такие люди стремятся к переменам и получают от них удовольствие, имеют склонность часто менять работу. Их привлекают нововведения, если они заявлены как «новые» или «не имеющие аналогов».

Люди, мыслящие категориями отличий с исключениями, сначала отметят отличия, а затем сходства. Они могут сказать, что эти треугольники различны, но два из них одинаковы. Они склонны к переменам и разнообразию, но не в той степени, как люди предыдущей категории. А чтобы определить эту метапро-грамму, задайте вопрос: «Какая связь между этими двумя вещами?»

7. Паттерны процесса убеждения

В том, как человек становится убежденным в чем-либо, Можно выделить два аспекта. Во-первых, по какому каналу поступает информация и, во-вторых, как человек управляет этой информацией, получив ее однажды (мода).

Вначале о канале восприятия. Представьте себе ситуацию психотерапевтической сессии. Что необходимо сделать пациенту, чтобы убедиться в правильности выбранного направления в психотерапии или компетентности психотерапевта? Ответы на эти вопросы часто связаны с тем, какая репрезентативная система у данного человека является первичной.

Одним людям необходимо увидеть это свидетельство (визуальный канал). Другие хотят послушать кого-нибудь. Некоторым людям требуется прочитать отчет. Еще каким-то людям ■ необходимо что-то сделать. Возможно, им понадобится опробовать на себе некоторые выбрзнные методы или поработать бок о бок с новым человеком, чтобы сделать заключение об уровне его компетентности. Вопрос, который следует задать для определения этой метапрограммы, звучит так: «Как вы узнаете, что человек подходит для своей работы?»

Визуальный человек должен увидеть примеры. Слушающему необходимо поговорить с людьми и собрать информацию. Читающему требуется прочитать сообщение или справки о человеке. Делающий обязательно поработает вместе с человеком, чтобы убедиться в его пригодности.

Другая сторона этой метапрограммы заключается в том, каким образом люди легче всего осваиваются с выполнением новых задач. Визуальный человек легче справляется с новой задачей, если ему показать, как это делать. Слушающий освоит лучше, если ему расскажут, что делать. Читающий учится быстрее, читая инструкции. Лучший способ научить делающего — сделать это вместе с ним.

Вторая часть этой метапрограммы касается того, как человек управляет информацией и каким образом она должна быть представлена. Некоторым людям необходимо представлять доказательство определенное число раз (может быть, два, три или более), прежде чем они убедятся в его верности. Есть люди, которых убеждает несколько примеров. Другие не нуждаются в большом количестве информации. Они берут несколько фактов, додумывают другие и быстро принимают решение. Они часто приходят к заключению, опираясь на весьма малочисленные данные. Это называют автоматическим паттерном, С другой стороны, некоторые люди вообще никогда не бывают уверенными до конца. Их убеждает только конкретный пример или конкретный контекст. Этот паттерн называют паттерном постоянства. Завтра вам, по-видимому, придется снова и снова находить для них доказательства, потому что завтра — это уже другой день. Их необходимо убеждать все время. И, наконец, для некоторых людей доказательство должно быть представлено загодя — за день или за неделю до того, как они станут убежденными в этом.

Метапрограммы могут изменяться с изменением эмоционального состояния. Человек может стать более активным в состоянии стресса и занимать пассивную позицию, будучи спокойным. Как и в отношении всех остальных паттернов, представленных в этой книге, ответ следует искать в том человеке, который находится перед вами. Паттерн — это всего лишь карта. Метапрограммы не представляют собой еще один способ

биения ЛЮдей на психологические типы. Их основной вопрос заключается в следующем: можете ли вы осознать свои собственные паттерны? Какие выборы вы можете предоставить

Другим?

АНТИСУГГЕСТИВНЫЙ БАРЬЕР

Психотерапевты со стажем хорошо знают, что существует так называемый антисуггестивный барьер (И. Вельвовский и соавт., 1984), проявляющийся в негативной установке на психотерапию вообще и на методы, связанные с особыми состояниями сознания, в частности.

Такой антисуггестивный барьер связан с понятием контрвнушаемости — внутренней способности личности сопротивляться навязываемому извне. По большей части она зависит от возможности проверить истинность того, что внушается: если проверить невозможно или объективных критериев либо знаний недостаточно, контрвнушаемость снижается.

Контрвнушаемость также избирательна. Исследования показали, что один и тот же человек обнаруживает разную степень контрвнушаемости как в отношении разных суттесторов, так и в зависимости от разного содержания внушений, исходящих от одного и того же лица. Это связано с тем, что восприятие человеком новой информации всегда динамично.

Выделяют следующие виды контрвнушаемости.

1. Непроизвольная и произвольная.

В основе первой — свойственная всем людям некоторая степень критичности, скептицизма и недоверия, проявляющихся на бессознательном уровне и включающихся в момент суггестии.

Вторая действует в соответствии с конкретными, осознанными целями и намерениями личности, когда она критически анализирует то, что ей пытаются внушить, сопоставляя содержание суггестии со своими знаниями и убеждениями.

2. Индивидуальная и групповая контрвнушаемость. Индивидуальная обусловливается характерологическими и

возрастными особенностями личности, а также ее жизненным опытом.

Групповая контрвнушаемость зависит от качественного и количественного состава группы, степени ее сплоченности, Ценностно-ориентационного единства и т. п.

3. Общая и специальная контрвнушаемость.

Первая основывается на общей критичности личности в отношении внешних воздействий. Этот тип отличается широким Диапазоном проявлений, но, как правило, небольшой силой.

Специальная контрвнушаемость имеет более узкую сферу действия, влоть до установки на одного человека, или конкретную информацию и бывает резко выраженной1.

Чем выраженнее антисуггестивный барьер, тем меньше терапевтический эффект. В связи с этим на этапе вводных разъяснений психотерапевту следует подчеркивать, что терапия, опирающаяся на особые состояния сознания, никогда не проводится против желания пациента. Она не назначается как лекарство или инъекции. О психотерапии в особых состояниях сознания психотерапевт и пациент всегда договариваются (заключают терапевтический контракт), поэтому здесь обязательны обоюдное согласие и активное участие самого пациента в проводимой терапии.

Часто на начальных этапах полезно рассказать, что во время особых состояний сознания нормализуются процессы высшей нервной деятельности и работа внутренних органов, улучшаются психические функции, приобретаются навыки самоконтроля. На последнем стоит делать особый акцент, так как некоторые пациенты уверены, что лечение, основанное на использовании особых состояний сознания, мешает развитию или вовсе подменяет «их собственную волю».

Главное на этих стадиях — возбудить у пациента интерес к лечению, усилить его уверенность в успехе и добиться максимального доверия к психотерапевту. Как мы отмечали выше, предварительная подготовка и вводные разъяснения — по сути, начало психотерапии. Кроме того, уже здесь психотерапевт может составить предварительное впечатление о степени подверженности пациента трансу и заранее спланировать свои лечебные стратегию и тактику.

Основные навыки, которые необходиы психотерапевту на этих этапах:

подстройка — психотерапевт исследует и затем тонко имитирует невербальную стилистику поведения пациента;

принятие и утилизация — психотерапевт, выслушав пациента, принимает эту информацию независимая содержания и в той или иной форме использует в своей работе;

дыхание — гармония в контакте, которая достигается благодаря тому, что психотерапевт вырабатывает у себя привычку говорить на выдохе пациента, а важные слова произносит в конце своего выдоха;

1 Так, существет категория людей, совершенно не доступных влиянию извне, со стороны постороннего человека, но зато легко поддающихся влиянию ближайших родственников и друзей. Из литературы и из жизни хорошо известны случаи, когда, любя кого-то, человек легко поддается его внушению, максималистнческн отвергая указания на это, и, наоборот, легко позволяет внушить себе нечто негативное относительно людей, которых недолюбливает.

и наконец, выбор слов — когда психотерапевт использует б работе метамодель пациента, формируя на ее основе милтон-

модель.

МИЛТОН-МОДЕЛЬ

Милтон-модель — способ употребления речевых средств с целью наведения, поддержания и использования для психотерапии особых состояний сознания. Ее применение в психотерапевтической практике позволяет войти в контакт с психофизиологическими резервами человека тем же самым путем, по которому следует естественная работа мозга.

В основе милтон-модели лежит понятие функциональной асимметрии (от греч. asymmetria — несоразмерность) мозга — специфического распределения психических функций между правым и левым полушариями. Знаменитые нейрофизиологические эксперименты, в которых измерялась активность полушарий при решении самых разнообразных задач, показали, что полушария выполняют различные, но комплементарные (дополняющие друг друга) функции. Так, было установлено, что левое полушарие (у правшей) является доминирующим и его функция состоит в оперировании вербально-знаковой информацией в ее экспрессивной1 форме, а также в чтении и счете. Функция же правого полушария заключается в оперировании образами, ориентацией в пространстве, в различении музыкальных тонов, мелодий и звуков, а также в распознавании сложных объектов (в частности, человеческих лиц) и продуцировании сновидений и фантазий.

Кроме того, было установлено, что оба полушария способны к восприятию и переработке слов